巽来庄土楼,外方内圆,外围墙高 7米,为防御盗匪而建,围墙内为较典型 的闽南风格建筑,闽北与闽南之建筑风 格在此交汇融合,相得益彰,为闽南地区所仅见,具有较高的建筑文物保护和欣赏 价值,现为福建省重点文物保护单位。

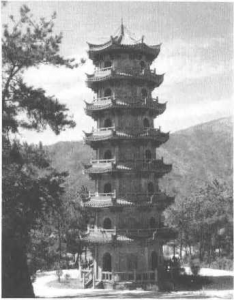

(五)留安塔

留安塔地处留安双鱼山上,原名仙洞塔。明万历二年(1574),知县许兼善合 拆留安、文明二塔,以增高城墙。清乾隆四十七年(1782),知州姚任道、周瑛先后

重建,更名文峰塔。塔内石构密檐,表面实心, 7层8角,惜乎1961年被强台风所摧。

今之留安塔,为1984年旅居港澳邑人颜彬 声、梁披云和陈吴爱惜捐资重建,梁披云为之 记,并勒石于壁。塔为石条室砌,7层7间,斗 拱飞檐,琉璃屋顶,高25米,集亭、台、楼、阁于 一体,内有扶梯可以攀缘,外绕回廊,登塔极目, 县城内外,湖光山色,高楼田舍,尽收眼底。

(六)普济寺

普济寺在县西30千米之蓬壶蓬山东麓,又 名普济禅院,取“普度众生、慈悲济世”之意,肇 于五代(907—960),北宋间名僧普净、武功祖师 驻此修道证真,尔后代有高人硕彦。明初(1430—1440),改建普济寺,则规模 具矣。

普济寺素有“桃源甲刹”之誉,乃闽 南正宗佛教寺院,又是游览胜地,山深垠 僻,远离尘嚣,背负密林峻岭,前望绿野 广畴,近邻仙洞(陈岩)、马跳、白水潦诸 胜,远眺天马、大吕、百丈岩众山,峰峦竞 秀,云天无际,时闻泉声叮咚,鸟声唧啾, 游人至此,心旷神怡,流连忘返,其乐融 融。历代名人高僧纷至沓来。南宋朱 熹、陈知柔,元代卢琦,明代文峰、张瑞 图、李九我、叶向高、詹仰庇、颜廷集,近代性愿法师、弘一法师,或隐居,或游憩,或 挂锡,或攻读诗书,或吟诗绘画,或研律弘法,留下不少墨宝和佳话,迄今仍为人所 津津乐道。寺内壁画殊多,出自明代高僧文峰之手,巨匾“云林经生”为张瑞图所 书,“大雄宝殿”4字,则为近代高僧弘一法师(1939年4月至1940年11月居此)题 刻。明代左长史颜廷集书镌《重修蓬山普济院记》木碑一方,吕元良书镌木质楹联一 副,寺名新匾由全国政协原副主席、中国佛教协会原会长赵朴初所题。登临之游客 骚人,或凭栏览胜,或登殿参禅、焚香顶礼,自能冶操怡神,悟禅参机,受惠得益,岂有 穷时! 1982年,普济寺被列为首批县级重点文物保护单位,国家AAA级旅游区。

(七)仙洞山

仙洞山古称陈岩、瑞峰,西距县城30千米,位于蓬壶美山村境内、五班山脉东 麓,海拔580米,奇峰耸翠,怪石嶙峋,林

深径曲.殿老亭新,风景独幽,文物传神,j 有“藤门玉笋”“鹤台鸟道"“石室仙坛“

“云锦凌壁""陌同怪石”诸景。

卢琦.明代李廷机、张瑞图,清代郑翘松,

仙洞山

近代弘一法师、林祖培,纷纷游憩其间,

留下不少墨宝、诗文、传说。《闽书》《福建通志》《泉州府志》《永春县志》均有载述 褒誉。

隋代初期(约581 584),陈后主叔宝之子镜台携其弟、族眷、军队及百工.避 乱南奔入闽,定居蓬壶(古称肥湖、毗壶)•尔后600年间.陈姓繁衍分支泉南各地. 蔚成望族,文风鼎盛.有“一门八骏”之说。陈姓入永,带来中原先进文化,融入当 地社会,促进闽南经济文化发展,故乡民塑陈镜台像祀于陈岩显应庙,与神农氏塑 像共享香火。

南宋理学家陈知柔,号休斋居士(约1104-1181),在陈岩营建别业,讲学授 徒,尝与朱熹对榻论诗谈易,朱熹“东望白水潦,南望万家烟”,赞叹“蓬山皆美而陈 岩尤胜”,欣然题联于柱,曰:“千寻瀑布如飞练,一簇人烟似画图。”

明初美山长老林长茂将显应庙扩建为真宝殿,尔后僧众又镌制不少摩崖石 刻,“蓬壶胜概”传誉八方,入山朝圣、游览、隐居者络绎不绝。明相李廷机(号九 我)、张瑞图来此地悠游,张曾以其如椽大笔,题下“蓬壶仙界”,书法遒劲,落落 不凡。

如今仙洞山真宝殿、摩崖石刻、陈知柔墓3处珍贵文物古迹,被列为县级重点 文物保护单位。同时更增添一批新景点.渐成自然景观与人文景观和谐协调,形 成具有艺术特色和历史价值之国家AAA级旅游区。

(八)百丈岩

百丈岩俗称“马氏”,也称马德山.位于永春蓬壶、石鼓、达埔3镇毗邻处。从 县城驱车15千米,经过密匝匝柿林掩映之山腰村庄,穿过一片片碧绿浓郁之枇杷 柑林.直到百丈岩下,举头便可见到风景优异、峰峦独耸之百丈岩主峰。正如清雍

正年间进士邓启元赋诗所说:“岩幌宛接 蔚蓝天,胜迹于今孰指传。众道锤灵齐 泰岳,自惭证果出琼仙。”登上岩顶,便可 见到隐匿在涧壑深幽、山青水秀、苍松翠 柏中之马氏庙群建筑。

马氏庙,相传建于宋代,距今900多 年,历代几经兴废,如今群体建筑焕然重 光,十分壮观。庙宇前后,都是笔立之悬 崖峻壁。远处峻岩峭壁,奇峰怒拔,近处 怪石嶙峋,皴法褶皱;古木参天,奇松兀立,景色迷人,气象万千。更有“向天烛” “掏蜜洞”诸胜,吸引游人探幽览胜之思。

马氏庙祀奉“马氏仙妈”。相传隋朝年间,有马氏女名马金英,自幼在百丈岩 隐居修炼,更采百草,为乡民治病,深受赞扬。其坐化后,乡人感其德,塑像祀之, 迄今香火颇盛,各地亦多有分炉者。现马氏庙已被列为文物保护单位,国家AAA 级旅游区。

四、永春人的尚武精神

永春环抱于万山之中,多山林丘陵,溪流蜿蜒,沃垠珠结,有高山出平湖、平地 起高山者。山青水秀,地灵人杰,千百年来孕育教化着勤劳俭朴、忠肝义胆的永春 人民,也映射出永春人在如此自然环境中的民风民俗。

(―)永春民风淳朴

《隋书•地理志》:“其君子善居室,其小人勤耕稼。”

唐邑进士盛均《桃林场记》:“俗阜家泰,官清吏闲。凌晨而舟车竞来,度日而 笙歌不散。”

旧邑志:“山无顽石,地尽沃垠,多山林陂地苑囿之利。土田膏腴.水泉灌溉, 率一斗而收六七石”“亦间有一岁两收者”,是故岁多丰盈。民“或耆年白首不离乡 井,朴鲁而少文,颛确而鲜伪。知自爱而重犯法,穷死不为僧道及厮隶。乡乏武 断,夜寡鼠窃.庭希雀角”。旧州志曰:“在宋文风甲于七邑,儒硕彬彬。”“永春古称 壮县,衣冠文物,俪比大邦,诗书弦诵之声不绝,士耻奔竞,鲜干谒。农勤稼稽,商 贾之业,间有习者。俗俭朴,无浮靡汰侈之习,岁时弗竞乎汰侈,服饰弗流于借 奢。"《闽书》曰:“其君子文,而小人朴。”明蔡虚斋集:“其俗朴可爱,秀民可教者 多。”清循吏杜昌丁曰:“永春夙号淳良,原敦礼让。”亦均褒誉永春之民风淳朴。

(二)永春民风尚武

《永春州志》载旧邑志云:“蓬壶、覆鼎以西,多尚武节,劲悍绝人。居若处女, 遇患难,提戈赴斗,有燕赵风。”

盖自唐末僖宗时,黄巢之乱,王潮、王绪自河南领兵入闽,带来中原文化;宋靖. 康之变,赵宋南外宗正司迁泉州,宋太祖六世孙子恍入泉,赵氏少林“太祖拳”因此 南传,而有谓宋杨业之子五郎延德所传之“达尊拳”也因之传入。

闽国末期,永春出了个赫赫有名的人物留从效,是泉、漳地区军政核心人物。 其从小好读兵书,习练武艺,成年后文韬武略,武艺过人,南唐时任清源军节度使、 福建团练使,主政泉、漳两州,割据闽南15年。其所率军队大多是闽南泉州永春 一带之士兵,战斗非常勇敢,个个能征善战。

从宋开始,永春就有专设主管军事、防务之官员或机构,有固定之地方武装编 制或由朝廷军事部门派驻之军队.其兵源来自征募。明洪武九年(1376),全县征 兵则超2 000名。同时永春为福建中部与山区交接地带,为物资之中转站,历来为 兵家所重视,时寨堡遍布全县,练武之风甚盛。

永春地处山区,野兽盗匪经常出没,历史上山猪、猛虎为患多年,而竟有“虎 灾”噬人之痛。明洪武二十年(1387),附城猛虎为灾,昼夜四处咬人,乡下山深林 密,虎患更为猖獗,故乡民常练武以猎兽保境,防御盗匪,保护生命财产安全。

南宋绍兴年间,为反抗暴政,永春爆发过农民武装起义;宋元更迭之交,永春 陈、蔡两姓举族兴兵抗元;明正统时,永春郭瑁晓兵法善骑射,令贼寇心惊胆战。 自明正统十四年(1449)至明嘉靖四十四年(1565),福建沿海倭患四起,倭寇数次 劫掠永春,乡民们组织起来奋起歼击,斩杀倭寇,保家卫国,不怕牺牲。嘉靖三十 九年(1560),300多倭寇从仙游方向流窜到永春,抢掠烧杀。永春义士吕伯三、吕 尚四组织村民英勇抗击倭寇,与倭寇展开肉搏,面对倭寇的凶残和利刃,毫无惧 色,仍奋力斩杀百余倭首,倭寇见永春人如此神勇,只好溃退。明清期间,永春先 后爆发吕尚四、陈五显、林俊等农民起义。民国初年,官匪勾结,鱼肉百姓,军阀混 战,祸害人民,永春成立农民协会,抗捐抗税,示威游行;成立中共永春县委员会, 建立安(溪)南(安)永(春)游击根据地,成为当时全国100多个工农武装起义地区 根据地之一,坚持土地革命、新民主主义革命斗争,迎来了新中国之诞生。

元初,泉州路录事参军留天禄,因不仕元,遂弃官归隐,改“留”为刘,隐居回到 永春留安故里。至明嘉靖年间.其十一世孙刘邦宁、刘邦协(洽),均为深得抗倭名 将俞大猷之器重拳师。《少林丛谈》有:俞大猷“曾向童琰父、林琰、李良钦和刘邦 协(洽)等民间武师请益过”之说。(闽南方言“洽”与“协”同音,而“邦”字则是永春 留刘氏家族留天禄之第十一世孙的昭穆字行“邦”字辈,故“刘邦协”与“刘邦洽”系 同一人)

据民国十六年(1927)重修之《清源留安留刘氏族谱》载:“恩胜字邦宁,号旗 峰,气性方刚,膂力过人,武艺精通……总兵俞虚江(俞大猷字志辅,号虚江)聘 为教师,以年老弗就,传从弟邦洽以应之”。而“邦洽,讳治,号鳌溪,以精通拳术 名噪一时.为总兵俞虚江所罗致……,壮随俞大猷征安南,所至皆得首功”。(见 刘恩典《明清时期永春留刘氏少林拳》一文)

明嘉靖年间,永春刘邦协(洽)之棍法名闻天下。明代著名军事家、武艺家 何良臣称刘邦协(洽)与同安李良钦等棍法“各有神授,世称无敌”。抗倭名将俞 大猷曾从学于刘邦协(洽),再从学于李良钦,从刘、李二师学练棍法(棍曰槌、曰 杖,俞曰长剑)。俞将棍法用之于阵,屡立奇功。嘉靖年间,俞奉命南征,途经嵩 山少林寺.见少林棍法已失去真诀,遂在寺中选2位矫健少年普从、宗擎,带回 军中亲自传授棍法,3年艺成后回嵩山少林寺,将所学棍法传少林寺僧,从而振 兴了嵩山少林棍法。时永春武风之盛,传播之广、术法之精,于此可见一斑。

明嘉靖初年以来,广东及汀漳盗贼,屡犯永春,县令柴仲和领军民抗击,均获 全胜.皆得力于永人习武之故。为防范盗匪,附城设7寨:东面双鱼寨及花石坂头 间之万安寨,南面象山寨,北面悬钟寨,西北面万春寨,西面石鼓寨及太平抗倭时 垒建之昆仑寨。全县建5堡:万全堡俗称上场堡,亦称上场城;街尾之邱家堡,俗 称卿美城;小姑堡,俗称草埔城;湖洋堡,俗称翁城;蓬壶汤头堡,堡内有温泉,俗称 汤头城。另外还有清白之月城。其他如东门郑氏土楼、产贤林氏土楼、蓬壶山美 林氏土楼.都是抵御盗匪、抗击倭寇的建筑物,称为小堡垒。堡内乡民聚众练武健 身,保卫家园。

自明正统十四年(1449)至嘉靖年间寇患猖獗,永春县令柴镰率兵将御捕之。 蓬壶之民曰:“我辈不可危父母以兵也。”以义相激,奋起抗击,与寇11战.御寇著 绩,阵亡者35人,义民事迹英名镌刻于县城西门外儒林义烈祠关帝庙之西廊石 碑上。

明给事中史于光记:“好生恶死,情也。顾有勇者,为义所驱,亦情也。以义 效死,情之正也。山烧水田之民,宁能知义,亦驱之者,义耳。自昔战士之勇于 死,何莫非驱?睢阳之死,张巡驱之;邕州之死,苏缄驱之;永春之死,仲和(县令

柴镰字仲和)实驱之。然睢阳、邕州之死,不下数万;永春十一战,死者仅三十五 人。”死义者英名得以镌在义烈祠而祀,不死者英名则载于旧志,以激励后人,亦 足见证斯时永春人尚武之风炽盛,义勇精神可歌可泣。

明嘉靖三十九年(1560)四月初十,倭寇500余人从仙游流窜永春,知县万以 忠弃城逃跑,倭寇入城抢掠后,焚鼓楼及民庐舍住,又转掠县坊、西门、上场、达埔、 蓬壶。义士吕伯三等组织民兵与抗,斩杀倭寇50余人,义士尤濂、许时佐率兵御 之,乘胜追寇至徐山,前后弗继,二人俱力战阵亡,而倭寇受挫向南安溃退。六月 十三日.倭寇数千人,从诗山窜入塔口隘。典史侯爵统兵力拒,兵少不支,十五日 县城陷,倭寇据城抢掠30余日,西门、上场、留安诸大村悉付一炬。自此倭寇为祸 8年,殆害深极。其间,永春乡民奋起自保,与倭寇战,阵亡者29人。旧志曰:“又 有武绩可称,而未殁于阵者凡九人,皆嘉靖三十九年至四十一年义勇,其名列左: 黄光甫、刘君益、刘君盟、陈克就、李子元、颜疆卿、林铎、尤万原、苏继元”者。旧志 《忠义传》又载:“其时诸乡义士起兵拒寇者,自(黄)光甫及刘君益兄弟、陈克就外, 若颜金巨卿、林铎、尤万原、苏继元,皆数有战功。”

据清康熙十七年(1678)戊辰重修之永春《桃场苏氏谱志》载,苏继元( 1525一 1602)为永春桃场苏氏五世.少学举子业,并随伯父苏景和(1498—1579)、父景文 (1505-1584)'1积习武艺,日与(伯父)讲究操练,声称着闻”。明嘉靖年间,倭寇扰 乱,邑令委(伯父苏景和)为练长,父景文乃命长子继元曰:“汝当代汝伯父蜂诚报 国,勿以身家系念”“公(景和)率侄(继元)努力协众保御,永邑赖之以安,奏凯言 旋,县详宪司旌赏,列奖有功,功诵口碑,名登邑志”,载为“义士"迨嘉靖四十年 (辛酉,1561),乡众议建上场(原桃林场所在地)土堡,公以西北角祖置田地,充筑 城基,自征粮产,首事乡官颜桃陵(颜廷集)、因陵二公,特柬到家言谢,谓公曰:义 士可以风世云。”自是上场苏氏承祖训家风,慷慨蹈义,修文习武,世代罔替。八世 苏子为身授钦天监秋官秩奉直大夫,乃又授业于表弟林万选,林为清顺治十七年 (1660)庚子科武举人,登康熙九年(1670)庚戌科武进士,历任川、陕守备,后任寿 春镇总兵。“自是贤豪间出,昭昭在人耳目间。登之州志,则有景和、继元其人,勒 之社碑则有君元、高元其人,列之庠序,则又有恒昌、长春、章望、子芾、启御其人”, 十世苏六经登雍正丙午科(1726)举人.十三世苏文雍为直隶州左堂,其后士策、振 科、振法、振溪、绵长等皆为庠生、恩贡或岁贡,“或为国御侮,或为众说议,学诗学 礼,拟绍三苏.克振家声者,济济不一其人”。(文事见《桃场苏氏谱志》第27, 28页,林万选之“桃场苏氏族谱序”及第71〜74页之“上场开基世系纪图”及旧 《永春州志•忠义传》等)

留天禄十一世孙“刘龙,字邦济,居留湾,与蔡锤为同里人。以岁贡授江西石 城训导,迁浙江诸暨,所至集诸生讲学会文,程课整然。致仕归,寓惠明寺,教导诸 生,士人奉为模范。嘉靖中,群盗蜂起,与锤等倡议团练,捐黄济远近响应,龙 以侄君盟为义长,统帅民兵屡挫贼锋.寇甚惮之”。(见旧《永春县志》卷十八•列 传中,其本末则具《永春县志》卷三•大事志)

卜二世孙“惠谟,字君益,号梅园,少时好习拳勇击刺之术,深得少林秘奥…… 时争聘之为师,今所传皆君益教也……会明季之际,盗贼蜂起,州城几陷者数,赖 公仗义而起,躬率教传门下徒众,首先冒犯矢石,杀贼立功,地方得以安宁”。[谱 见民国十六年(1927)重修之《清源留安留刘氏族谱归进入清代,留刘氏家族之少 林武功,仍代有传人。

嘉靖四十一年(1562)二月二十四日,倭寇及贼陈伯湖、谢半番等数千人围永 春县城,双鱼寨义长刘君盟及刘君益率义勇乡兵袭击贼寇。陈贼来到寨下胁之 曰:“我不攻碧,汝反攻我,汝鸣一螺.我即烧一屋! ”刘龙等应之曰:“庐在所不顾, 城有所必守,我必援之! ”大义凛然,同仇敌忤,节烈令人钦仰。

时太平村屡受倭祸,万安寨义长李子元偕侄中和集里人而结昆仑寨,毁家纾 难。选太平、东关二地丁壮500多人,亲自课督击刺之术。至是时,倭寇别部自南 安来,欲与攻打县城之贼合,中和乃据冷水山丘上设伏以待。俄至,伏发急击,尽 获其党,乃戮其渠帅首恶,释其胁从并资遣之。入夜,乡人手提灯笼,挨家挨户报 捷。中和在寨上瞭望,见到处处星光点点,蔚为壮观。虽时已是带病之躯,欣然谓 左右曰:“今日始知保卫乡土之意义,能使众人欢欣鼓舞也。”以劳瘁卒。后每年于 中和忌辰之夜,乡人都手提灯笼夜游以纪念之,久之演化迎灯牌、舞龙灯之俗,其 意亦深耳。

二月二十八日,贼造车驾炮轰城.官乃夜遣人出城向各寨义长求救。万安寨 义长李子元,留安义长刘君盟及弟君益、十三都义长陈克就,邑庠生周东洲、周大 基,生员盛有德、陈大珪等各捐金献粮供养乡兵,士气大振,各寨出兵捣其驻地倭 寇,以分攻城之势,十九都黄光甫率乡兵援城,与李子元会合于石门头,杀贼数十 人。夜间义勇出城外焚炮车,城内乘机出击,贼撤离附城,又遭各寨截杀。后倭寇 与海贼内订,杀陈伯湖,倭寇乃拔营去,经仙溪,黄光甫掩杀于阙隔,生擒十余人, 倭寇退往仙游。后黄光甫又与倭寇数战于苦竹岭、涂桥、石牛头,斩杀数十,救回 被掳寨民十余人。贼败遁去,向德化知县张大纲投降,自此倭寇海盗乃靖。光甫 之事迹,里人敬之,塑其像于翁城南门庙祀之,称为黄十三公。

以上数举之人事.有载于县志者,也有记于族谱者,虽是家族性之武林史事纪 实,也足以彰显当时永春人之武风武事及尚武精神。

对此,旧志也给予高度肯定:“是时盗贼之变,民遭荼毒,至是横极矣。官弃不 守,民自守之,人心之固,险(胜)于金汤……或死,或不死,皆命也,皆义也。武勇 而壮烈者也……其奋烈不顾亦若是,非义动于中而以国家为重者,能之乎?”

迨明末造,“国姓爷”延平郡王郑成功驱荷复台,永春义勇之士多往从之。及 郑以金门、厦门两岛屯兵,抗天下全师,蹈义之士风起景从,两军争城陷地22年, 泉漳重镇,数遭兵燹,时乡里设团练,铺境结拳社,习武自保,防御盗匪,保护家园, 蔚然成风。故《明史•卷九十一 •兵志•三》亦有载:“泉州永春人尚技击,漳州人 习藤牌,漳、泉人善水战。”云云。尚武精神,彪炳史乘。

明万历年间出生之谢维(1618-1682),幼聪敏过人,过目成诵,慕班超投笔从 戎,胸怀大志。壮年参加郑成功抗清, 1655年2月被委为工官司务,随军出征。 清顺治十八年(1661)随郑成功渡海东征,收复台湾,力排弹压少数民族众议,领兵 前往南社(今南投县仓背村),与高山族同胞订盟和平解决有功。郑成功感叹良 深,大为赞赏,有“吾无知人之明,有谢维之才能,近在肘腋而不能早用”之感叹。 遂论功擢升为工官给事中,后任职至居守工官,文武兼备,辅助郑成功及其子郑 经,为开发台湾做出一定贡献。

清初,林兴珠历任福宁总兵、辰洲副将,授銮仪使,封建义侯,使着籍镶黄 旗。康熙二十四年(1686)正月,兴珠率福建藤牌兵,屡克沙俄(罗刹)侵略者,取 得两次雅克窿战争胜利,迫使沙俄侵略者于康熙二十八年十二月(1690年1月) 赴京签订《尼布楚条约》。康熙三十五年( 1696),蒙古准嘻尔部,准嘻尔丹汗暗 中勾结沙俄武装叛乱,圣祖御驾亲征,兴珠又以福建藤牌兵护驾从征,兵“至克 鲁伦河,与敌遇,突其骆驼阵,大败之于乌兰布通”,屡立战功。

康熙年间,白鹤拳传入永春,开启了永春白鹤拳新时代,谱写了永春尚武精神 包容吸收的新篇章。从此,白鹤拳在永春衍传300余年,长盛不衰。

康熙年间之郑礼,拜白鹤拳创始人方七娘之丈夫曾四为师,精勤不懈,遂以技 名,游历各地。其江西降牛,连城除霸,二次打擂,一生授艺,终成一代宗师,为历 代拳家所尊崇。

乾隆年间之武探花周自超,幼聪颖,博学能诗文.工书法。乾隆五十八年 (1793)癸丑科考中武进士.钦点一甲第三名探花及第,被委为侍卫,随驾热河, 抓获刺客,以功赐独眼花翎,赏穿黄马褂,诰封武功将军。嘉庆初年闽南蔡牵 乱,与蔡作战十数年,屡立战功,升为崖州参将,兼香山水路协统,后又保荐提举 为虎门总兵,在军旅中传授白鹤拳,创“军旅拳技”。

道光年间武生林俊,善骑射,好打抱不平,以豪侠闻。咸丰三年( 1853)聚众起 义响应太平军,以“英烈王三千岁”为号召,先后攻下福建十八州县府,震撼八闽。

咸丰年间出生之武秀才潘世讽(1858-1931),少即聪颖过人,就傅读书,气概 卓然与群儿异。稍长乃弃毛锥,效祖逖投鞭,熟习白鹤拳械弓马。光绪十二年 (1886)考取州学第一名武秀才,与其师改革白鹤拳,创编新套路,身体力行,流传 至今。民国十七年(1928)南京首届国术国考,获“国术超群”金牌,奖赏为硕老,被 张之江委为“筹备员”,归来创办“中央国术馆永春分馆”,为创办人之一,先任常务 驻馆教练,旋任馆长。1929年,组织“中央国术馆闽南国术团",任主任,率一团 20人出访新加坡、马来亚,历时1年,并留部分拳师在新、马各地设馆授徒,为永 春白鹤拳风靡东南亚奠定基础。此乃我国有史以来第一次民间武术团体之出访, 为国争光,开创以武术对外文化交流之先河,其意义十分重大。

永春为山隅小县.前清至盛时人口仅有十余万人,且距府、省、京城有百、数 百、数千里之遥,欲赴乡试、会试、殿试科考,路途遥远,甚为艰难。然综计自唐至 清,习武之风炽盛,世代

康传。因学武而博封侯、拥高官者1人,考取武探花者 1人,武进士 13人,武举人150人,武秀才者为数更多,亦有不少以行伍军功而任 武职者,确为难能可贵。而隐居山林,无意仕途或终生以教拳为生,甘为人梯之武 林高手,为数更多。

迨自清末民国至晚近,永春各地则有许多拳师或在当地授徒,或外出教馆,培 养出了一大批人才,俾永春人之尚武精神代有继承与发扬。

五、永春传统的“打狮"

(―)狮艺由来

狮艺文化起自何时,或已难考证清楚。

远古时期,古人洞穴而居,钻木取火,猎兽为食,继渔猎而畜牧、种植,构木为 巢,部落聚居。乃于渔猎获归、战斗获胜、果粟丰收之时,点篝火击木石为鼓而歌, 披兽皮戴禽羽引吭狂欢,手舞足蹈,载歌载舞,以示庆祝.并祈神灵能赐予吉祥 平安。

秦汉以后至梁朝以还,佛教传入中国,有见于狮子之形象为地藏菩萨之坐骑, 为能镇邪驱魔之神兽,有集福纳祥之象征而崇拜之。随着生产文明之进步,古人 以牛皮塑成或以竹编和布匹、纸贴与彩绘结合,制成狮子形象,以舞狮取代舞兽

皮,遂广为衍播.盛传不衰。

闽南拳系属南派武功,大多秉承佛教教义及当地民俗文化、民间信仰,既参禅 悟道,又练武健身,更借助于舞狮技艺,在训练中增强体魄,提高技术水平,使习练 者之手眼身法步、精神气力功得到更好之协调,从而提高武功之技术水准,同时增 强了观赏性.寓健身娱乐于一体。

永春武术世代康传,狮艺[舞狮(文狮)、打狮(武狮)]是其内容之一。因狮子 历代被视为吉祥之神兽,有驱魔逐瘟、镇宅降邪、祥瑞吉兆之意,故民间用以祈求 四季平安、五谷丰登。每逢迎神赛会,重大喜庆或入宅剪彩,都经常受邀表演狮艺 武功,用以增强节日气氛,助人喜气,更凝聚一班习武者,既增进技艺、强身健魄. 又娱乐怡性、团结协作,故广受民间欢迎。

(二) 狮艺之设 ..

自唐以后,历两宋至元明,发展沿袭数百年,至明末清初狮艺更是广为流行, 盛传不衰。盖自明清交替时,清军之“扬州十日、嘉兴三屠”,惨无人道.民无唯类, 汉人痛恨杀戮,遂有“青狮”之设,其意有“打清师”之意;又有谓是以后红门天地 会秘密结社之形式,用以联络志士,积蓄力量,反清复明,故有狮面涂青,眉毛画 白,青面獴牙,面目狰狞之青狮(寓清师、清军)出现。俗云:•'青狮白眼眉,要打 任你来”,就是用以搏杀,展现真功夫的“打狮”。

狮子有新狮、老狮之分。近代都以金面黄色狮为主,称金狮.亦称瑞狮,俗称 .'新狮”;而青面白眉狮称青狮,或者称为•'老狮”。其实较早期之狮子都是金面狮 (新狮),渊源已久,至清朝后才有青狮(老狮),近代金面狮复出,或许此乃新狮新 气象之意取焉。

(三) 打狮阵法

打狮亦称对狮、斗狮、降狮、削狮,乃练武者模拟与狮子搏杀之景象。传统杀 狮阵法,则须备有“狮首”数人,“狮尾”数人,人数为三比一以便替换,鼓锣被击乐 数人,一干人等不下十数至数十人。舞狮首者与舞狮尾者互相配合,完成各种预 设动作套路,与打狮者对阵,逼真地体现了狮子之威武雄壮与打狮者之勇猛无畏 的精神气质。

打狮阵法布局大致如下:

第一场引狮

开始时先由鼓锣被热场,起“二通”擂战鼓助势壮威。狮阵中一人持旗舞动,

“引狮”出场,圆阵一圈,狮子后面跟着左右两 行的持丈二槌、大刀、铁钳、钩镰枪、双刀、铁 尺、短槌等一班人众奔驰进场,圈场一周后, 至中场时,一干人等分立圆场之内四围把定, 狮子则“踏中宫,观左右,归中门”,一展雄狮 活蹦活跃动态雄视之姿。

第二场打狮

继而,对狮者一人先以徒手与狮子对搏, 后退下,再一人持钩镰枪与狮子雄斗,做出各 种形象逼真之武功动作与狮子周旋,而退下。 这叫“头套拳、二套钩”的古法。继之又有斗 狮者数人以徒手或持器械轮番上阵与狮子雄 斗搏杀,令其疲乏,最后一人持官刀(长柄柳 叶长刀)或大刀或铁钮,与狮子勇斗,最终将

J师子降服。而狮子则退缩一边,伏地做出疲乏、喘息、惊恐、疑惧静态之姿,活灵活 现。此过程虽称为“打狮”,其意则是把狮子“降服”。

第三场演武

此时狮阵中之众习武者,相继登场表演各种武术拳械套路,展现武功。狮子 则在一边观望,表现出各种情志,然后昏然欲睡。以上三场总称“武场”。

第四场醒狮

由手脚灵活之童子,翻滚而出.连环击打,跃至狮前,以拳击狮,以指针耳,继 而为狮子梳理头上鬃毛,梳捋身腰,抱托后臀,再以双手扳掀狮头,左右摇晃,配合 各种手法、步法,针醒、摇醒狮子,挑逗其重新站起,展现雄姿,此过程叫“醒狮”。

第五场睡狮活(亦有叫“死狮活”者)

意思是把降服后睡态中之狮子激活,此时狮子做出“舔脚、搔耳、舐腰、舐尾、 转身、滚地、翻矫、舔前后腿、腹中根部”等各种动作,使狮子由懒洋洋至雄赳赳,展 现狮子雄姿,场景诙谐聚趣。

第六场狮行礼

继之,狮子步踏中宫,观左右,归中门.大喝一声纵身一跳跪地,狮尾则翻身倒 立,此时锣鼓铉声急、口哨声四起,喊声震天,狮尾行走数步后,倒翻立于地上•喝 叫一声,狮首应声骤然腾身纵起而舞.继而行三点头之礼,此谓“一拜三叩”礼数。 如是者三次,称“三拜九叩”,大礼成矣,则准备退场。此时习武斗狮者再出一人, 或以大刀,或以铁钳等长器械与狮子对面而斗,至转身时,斗狮者大喝数声以长兵 器开路,引狮子继之,持械者一干人等断后冲出场外,礼成技讫。后三场又称“文 场”,“打狮”之阵法至此圆满结束。

浏览1,816次