打狮之设,主要用于结合武功之训练,凝聚一班习武者,在各种喜庆场合,既 表演狮艺,又展现武技,增加节日喜庆气氛,增进尚武精神,故为永春人所特别喜 爱,又为茶余饭后所津津乐道。

此外,在狮队行进途中,非常讲究礼让与礼数,即客队狮向主队狮先行礼;如 其他狮队向自己狮队先行礼时,应立即回礼;如欲进村庄乡里,村口设有神坛社庙 时,即要先行参拜礼毕,方能进村等规矩;如遇沟涧或桥梁时,则要探路、睨桥、戏 水;入门入寺庙神坛前,则要拾级看匾,视联,啃槛,窥视良久,即一跃而入;进大庭 视四角,登殿堂礼神佛;遇设香案狮桌者,则须看桌裙、闻香烛、取敬果、采青叶、摘 红包等,步骤不能马虎。总之,这都是推崇礼数,不仅增加乐趣,又使狮子姿态优 美、寓意传神。虽是过去江湖馆会规矩.实是和谐相处、共同进步、提高技艺之机 会,于今或可借鉴。

六、永春的民间宗教信仰

永春民间现有佛教、道教、基督教信仰存在。

(―)佻教

隋灭陈后,陈后主之子镜台来永避难,带来佛教文化,奉佛以祈求平安,因此 佛教开始在永春传播。唐高祖武德元年(618),僧人思慧在桃林场(今之桃场村) 建灵感寺(已废),为永春最早之寺庙。

佛教自传入永春,便发展迅速.且影响深远。驻永春之临济正宗西峰派分五 叶,所属岩寺多达26所,广收佛门弟子。云门派也广收弟子,博传徒众。惠明寺、 魁星岩、普济寺、华岩寺等岩寺僧众最多时达百余人。

自隋迄清,永春建有岩寺140座,寺36,岩50,庵25,宫29,以建于唐代者居 多。其岩寺不仅多而且规模大,如肇建于五代之普济寺和建于宋代的达埔延寿寺 等,寺房均多达120间,且广置田园山林以养寺。岩寺大多营建于风景优美之风 景区,故吸引不少游人信众及骚人墨客。南宋陈知柔、朱熹,明代颜廷集、张瑞图、 李九我、叶向高、詹仰庇等,都曾遨游其间,诗文唱和,留下很多墨迹和佳话。民国 期间之高僧性愿、弘一等,曾挂物蓬壶普济寺,弘扬佛法。永春现已成立永春佛教 协会,开放宗教活动场所道教

元至正年间(1341 — 1368),永春六七都之蓬壶建有三清观,奉太上老君为教 祖。永春道教属正一道。明代以来,道教发展迅速,许多乡村建有宫庙、道坛,至 今遗址可寻,仅附城就有城隍庙、东岳庙、真武殿、北山宫、天妃宫、关帝庙等近 20座。而今永春成立了道教协会,开展宗教活动。

永春之佛教和道教,历经长期衍化及信众需要,现在不少宫观,道、释出现同 坛供奉现象,如道教宫观真武殿既供奉玄天上帝,又塑有释迦牟尼偶像;佛教岩寺 云峰岩,既有武功祖师,又有张公圣君,人们佛、道兼信,总以祈求河清海晏、国泰 民安、五谷丰登为良好之愿望。基督教

基督传教入永春时间较短。清同治三年(1864),美国美以美会派传教士自福 州入永春宣传教义,曾兴盛一时,多处开设教堂,先后开办一些学校、医院,如清光 绪十八年(1892)在湖洋创办女校及福音、培元学校,十九年创办永春医院,二十八 年在金峰山麓创办夏理学堂(后改名为华美学堂、培元书院);民国八年(1919)创 办闽南道学校,10年创办崇德女学、崇正妇学、崇真幼稚园、育贤学校、育德女 学等。

民国二十九年(1940),大批外籍传教士回国,教徒骤减,除数个较大教堂外, 其余停止活动。中共十一届三中全会以后,允许正当宗教活动,永春开放多处基 督教堂及活动点,并成立永春基督教协会。

第三节永春的丰富物产

永春县境内山峦起伏,山脉与溪流相间,山地多,土壤多为红壤和黄红壤。南 中亚热带分界线穿过县境,把全县分成南亚热带和中亚热带两个气候带,适宜茶 树和多种果树生长。

早在唐代永春就有果树之种植,北宋就有茶之记载;明代茶叶就有“雀舌”与 “粗茶”之分,果有桃、李、梨、枣、枇杷等20多种;清代种茶面积扩大,水果品种达

30多种;民国时期,茶叶产量最高达3 000多担,水果品种达40多种;新中国成立 后,茶果生产得到迅速恢复与发展。

一、永春茶香飘四海

(―)佛手茶

佛手茶别名香椽种,亦称雪梨。清 康熙四十三年(1704),永春达埔狮峰岩 “僧种茗芽以供佛,嗣而族人效之,群踵 而植.弥谷被岗.一望皆是”。(见《官林 李氏七修族谱》卷一)永春佛手多为红芽 佛手,形似佛手柑(香檄柑),叶面凹凸不 平,叶肉肥厚,质地特别柔软,色多黄绿 油光,嫩芽叶肥大,色带紫红油光。

永春制作之佛手茶,条索紧结卷曲, 肥壮重实,色泽沙绿油润,香气馥郁幽长而近似香椽香味.茶水汤色金黄明亮,滋 味醇厚甜鲜回甘,且作为名贵饮料,有清热解毒、帮助消化之药用功效。

(二) 水仙茶

清咸丰年间( 1857年前后),有永春仙溪乡人父子到闽北谋生,受雇种茶制 茶,学得栽培制作武夷水仙茶之技术。几年后从武夷山带回100株水仙茶苗,种 植于仙溪鼎仙岩寺院附近.仿照武夷岩茶制法,制出之水仙茶,深受乡人喜爱。后 由华侨带到马来西亚、新加坡、中国香港等地,并有少量销售,质量堪与武夷水仙 相媲美。乡人于是大量种植,其产品则远销国内外。民国初年创办的华兴茶叶公 司,在其制作工艺上汲取闽北和闽南乌龙茶制作优点,融合创新,使之更耐泡,兰 花香味更鲜,汤色更为黄亮.故在闽南各地及东南亚一带市场博得盛誉。

(三) 铁观音茶

铁观音茶别名魏饮种、红心观音、红样(芽)观音,制成乌龙茶,品质极优,素有 “贵如观音重如铁”之说。

清光绪年间(1875—1908),有永春福鼎村人到邻县安溪教书,以1块银圆购

4株茶树之高价.从安溪购回几十株铁观音.种植于该村,后逐渐发展而成规模。

永春制作之铁观音,外形条索肥壮圆结,卷曲形似“蜻蜓头”,色泽沙绿翠润, 香气清高馥郁,汤色清澈金黄,滋味醇厚甜鲜•饮后齿颊留香,余韵深长。

二、全国四大名醋之永春老醋

永春老醋,是传统名牌特产,为全国四大名醋之一。

早在北宋初期,永春民间就盛行自制陈酿老醋。永春老醋为部优产品,以优 质糯米、红曲、芝麻、白糖等为原料,经精制陈酿3年以上而成;色泽粽黑,其性温 热,强酸不涩,酸中微甘.醇香爽口 •回味生津,存放愈久,风味愈佳;不仅是调味佳 品,且可祛风逐湿,有防治菌痢、伤风感冒、胆道蛔虫、腮腺炎及作为外科杀菌消炎 之辅助药基,对预防流脑、动脉硬化、高血压症及环境消毒也有一定功效,为部优 产品。

永春现又开发生产永春香醋、中醋和永春蒜茸醋、醋豆等系列产品,远销国内 外,为永春县创汇资源之一。

三、远销世界各地的永春芦柑

明清时期,永春已有香椽、金橘、凤柑、佛手柑、柚、橙和橘之零星栽培,民国期 间市场上之柑橘均来自福州、漳州一带。

新中国成立后,柑橘山地试种技术成功,既不与粮食争地,又有超值的经济效 益,故从20世纪60年代逐步推广,至80年代大为发展。

永春芦柑一般在每年中秋之后开始采摘,通常可保存到春节过后。芦柑是春 节期间每家每户的上品水果,人们喜欢在节日期间捎带上永春芦柑送给亲朋好 友,寓意着分享甘甜,幸福吉利。永春的芦柑果形端正,色泽好,果皮薄,果肉多 汁,脆嫩浓甜,风味独特,富含总酸、总糖、维生素C、还原糖,为上乘果品,远销国 内,并出口国外,为创汇之重要资源。

20世纪90年代,国务院总理李鹏亲自为永春芦柑题词:“大力发展永春经 济,芦柑远销四海。"习近平总书记在担任福建省省长时曾深入永春视察调研,对 永春的情况很熟悉。2015年元月,习近平总书记与在北京参加全国中央党校培 训班的206位县委书记座谈,会后在听取永春县委书记林锦明汇报永春的情况时 还赞扬说:“永春的芦柑非常有名,很甜很好吃,可以保存贮藏,特别是到这个季节 尤其好吃。”现在永春城标以永春白鹤拳和永春芦柑为标志。

四、永春的传统工艺精品

(―)永春漆篮

漆篮是永春传统名牌产品,获全国旅游工艺品一等奖。

明正德年间(1506—1521),永春西 向油漆匠,把传统竹提篮和竹盘胚件, 经石灰水煮、油灰抹磨、裱以夏布、涂上 生漆、堆雕漆线、描金画红等加工工艺 而制成漆篮,此后逐有改进;至清乾隆 年间(1736—1795),艺人开始外出编制 漆篮,设铺开店营生;嘉庆六年(1801) 开始远销南洋各埠,具有高雅古朴、端 庄大方、精巧玲珑之艺术风格,而且耐 酸、耐碱,为馈赠或自用之佳品,成为永春出口创汇产品之一。近年其制作工艺 被确认为福建省省级非物质文化遗产项目之一。

(二)永春纸织画

纸织画为永春历史悠久之传统工艺美术品,曾 一度与杭州丝织画、苏州刺绣、四川竹帘画齐名,被 誉为中国四大家织之一。

唐初,永春就有纸织画之制作。自宋至明,永 春纸织画发展较快,到清乾隆年间(1736—1795), 永春已有10家60多人从事纸织画制作。光绪年 间(1875—1908),永春纸织画远销南洋各埠。民国 期间,永春纸织画李桂亭、章兰亭、王华亭和黄芳亭 4家较有名气。近年已涌现出一批新艺人,除继承 传统工艺外,在技术上有所创新。由永春县义亭纸 织画工艺研究所艺人、福建省省级非物质文化遗产 项目代表性传承人周文虎制作的百米“古典万里长 城图”纸织画,列入第二届中国民间国宝,获国家金 奖,世界之最;“百米百虎图”被收入中国军事博物馆收藏;“百米五百罗汉图”获联 合国教科技、中国文联主办的博览会“山花奖”;全长138米的“世界文化遗产图 (38项)”获第五届中国民间艺术博览会金奖。“真武画室”艺人林志恩则受苏州 “双面刺绣”和“绰丝画”启发,在传统技艺基础上,攻克裱褚难关,大胆创新,创出 双面纸织画,其代表作被福建省博物馆收藏或购藏。

永春纸织画之工艺制作流程,乃先在宣纸上作画,用特制之裁纸小刀裁成一 定规格细窄纸条(一般宽度小于2毫米)作为经线,同时用洁白宣纸裁切成同样宽 度之纸条作为纬线;再用特制的木质织纸机,双梭交穿,精心细织;最后再根据画 面需要,补上各种颜色,经裱精而成。

永春纸织画纸痕交织,经纬分明,画面朦胧婆裟,立体感强,有隔帘望月、雾里 观花之美感。纸织画取材广泛,内容丰富多彩,既有古典人物,传说神仙,又有山 水花卉,虫鱼鸟兽,内容应有尽有,规格种类繁多,长卷短轴,随人意趣。

永春纸织画历代以来,被全国各类博物馆收藏。现在故宫博物院还珍藏有清 乾隆年间清高宗御制诗十二扇屏风,为纸织画世之瑰宝。

永春纸织画早在宋朝时就远销南洋各埠,成富庶人家、文人墨客之柜中珍品。 明代田艺蔺所撰之《留青日札》一书中.记载权奸严嵩被抄家之物品中,就有纸织 画一项;清代杨复吉之《梦兰琐笔》中,曾有闽中永春州纸织画之记载。现在,永春 纸织画工艺已被列入国家级非物质文化遗产名录加以保护。

(三)永春蔑香

永春蔑香,俗称永春汉口神香或永春汉口卫生香,系宋代定居泉州的阿拉伯

人蒲氏家庭后裔,于明末清初迁居永春县达埔镇汉口村后,引进的蔑香配方、制作 工艺和制香技术。经过300多年传统工艺、香方配伍的传承和改进,现有竹枝香、 线香、环香等类型。在丰富传统香的基础上,新开拓了保健香、无烟香、微烟香、灵 光香、贡香等系列产品,用于宗教礼拜、文化礼品、日常调养、医疗保健。它与我国 “海上丝绸之路”有着密切的联系,在宋朝时就形成了一条闻名世界的香料之路。 目前,永春蔑香已成为永春文化与世界文化交流、整合的代表性和象征性的物品。 永春蔑香已被列入泉州市市级非物质文化遗产项目加以保护。

第二章永春白鹤拳概览

第一节方七娘300多年前创白鹤拳

白鹤拳是在明末清初之崇祯、顺治年间(1628—1661)由一位杰出女性方七娘 所创,初谓“鹤法”,后称“白鹤拳”。

明末遗民方种,乃浙江省处州府丽水县人,约生于明朝万历年间(1573 1620)之中后期。方种家中殷实富有,为人侠气,性好武艺,广交天下豪杰。即凡 所闻名之高手名师,大多从而学之,且朝夕勤习,苦练不懈.久之练得心手机灵,有 出神入化之妙,成为享誉一方之少林拳师。时明清交替,战祸频仍,兵燹所及,民 不聊生。方种生逢乱世,为避时艰,乃南迁福建省福宁州(今之霞浦县)北门外 居住。

时方种年已六旬,妻室早亡,仅有独生女七娘一人。七娘年方十六,好少林拳 艺,深得方种钟爱,故传之最力,并意欲传其未婚婿陈对墀,焉知陈乃负义之人,一 去不回。七娘因此婚姻失意,又素有贞静之念,故持节投“白练(莲)寺”中礼佛。

方七娘有一日在寺中织布,见一白鹤飞宿梁间,昂首振翩,舞脚弄翼,纵跳其 间,姿态奇妙,心中大为诧异。即以手中梭盒投之,被白鹤闪跳躲过;又以手中纬 尺掷之,复被白鹤展翼弹落;俄而奋翻凌空,冲入霄汉而去。于是七娘感悟之余, 精研不辍,揣摩衍化,乃糅合白鹤之种种灵动舞姿于少林拳法之中.几经数年勤练 深研,创出别具一格的“似刚非刚、似柔非柔”之拳法,谓之“鹤法”。因该拳系模仿 白鹤拳形态特点之拳法,故世人亦称之为“白鹤拳”。

方七娘为纪念在“白练(莲)寺”中创出白鹤拳法,乃将此寺号为“教练寺”,以 寓不忘发仞之源,并在寺中教传拳法,广授生徒•声誉鹊起,名闻遐迩。

第二节白鹤拳在永春的传承与发展

当时,有永春人曾四与其师颜起诞(亦有称颜上观者),擅长槌法(棍),云游各 地,以武会友,慕名至教练寺拜谒,经过比试,七娘以技折服颜起诞,曾四奉师命拜 七娘为师。七娘见曾四年轻,“朴诚厚重,丰质俊雅,美如冠玉,有英雄气概,始收 为徒,后结为夫妇”(见古拳谱《永春郑礼叔教传拳法》).婚后生有二子。曾四在教 练寺中学习十有余年,拳艺乃精。

清康熙年间(1662—1722),曾四携妻方七娘、子曾绿返回永春,住在“永春西 门外后庙辜厝”(出处同上),在那里广授生徒,后人称为“曾武馆”,于是白鹤拳就 此传入永春。首传“乐、王、林、蔡、邱、吴、许、康、周、颜、苏、张、辜、李、白、黄”诸姓 弟子28人,人称“二十八英俊”,28人中,“乐杰居其一,王打兴居其二”(见古拳谱 《白鹤拳家正法》《桃源拳术》)。曾四之子曾绿及林椎、姚虎、叶福(有谓“姚虎”则 是“叶福”“易虎”,为闽南永春方言谐音所传讹写之误,应以“叶福”正之,另考)、潘 贤、潘堆金、刘灶、李元卿、林泮、辜喜、陈传、张居、梁布应、辜班(1657—1726)、辜 助等皆是当时高手。

郑礼乃是“二十八英俊”外后期的另一名高手,方七娘、曾四夫妻“悉其术授 之,礼精勤不懈”,故得之最深,独超群拔萃。后人尊奉曾四为“前永春名师”,其传 人之中,郑礼(1654—?)、辜喜(1639—1706)、辜魁(1663 ?)、乐杰、王打兴(1659- 1736)五人世称“前五虎”。

据传还在后庙辜厝边之观音亭摆起擂台,与四方武林豪杰,角技竞艺,取长补 短,不断提高。辜喜则是“赋性骁勇.善音乐.精拳法,风声所播,一时趋赴乐从者, 盖踵相接”,辜魁乃“凡拳法梃法皆能,有精而著名”(见《桃源儒林辜氏宗谱纪实• 卷六》),王打兴则技传“上四府”。这些前期之弟子们,都在永春及福建省内各地 传承着白鹤拳。

康熙二十二年(1683),台湾与祖国大陆统一后,海峡两岸自由往来。这时福 建水师提督施琅从台湾“得一名师白戒叔,带入永春再教节力(寸劲),亦是教练寺 传授的.从此永拳更增愈好”(见古拳谱《永春郑礼叔教传拳法》),使白鹤拳技更进 一筹,功不可没。施琅将军因此也到过永春,并有诗题“百丈岩”,诗曰:“一峰孤出 插青天,百丈崔巍烛样传。真个凌云惟咫尺,不知何代隐三仙。登临已是虚空上,

潦倒无非绣佛前。谢得苏君能醉客,只看桑梓数峰悬。”古白鹤拳谱《永春郑礼叔 教传拳法》所云:“施将军平台湾,得一名师白戒叔,带入永春再教节力”之事,言之 凿凿,并非空穴来风,古人不余欺也!

白戒与郑礼传刘降、郑养、林添、郑宠、卢益、李昱、蔡昭(照、熙?)等人,后人尊 奉白戒为“后永春名师”,其传人之中.林添、郑宠、郑畔、辜初、辜荣5人,世称“后 五虎”。

白戒是教练寺之早期弟子,从台湾回来到永春传授“寸劲节力”,进一步完善 了白鹤拳之技术内容,使白鹤拳之弹抖震颤的寸劲特点,表现得更为突出,技艺臻 于更高境界,使白鹤拳向高深层次的“心法”发展了。也可见在郑成功准备收复台 湾,在福建各地招募丁壮时,白鹤拳就由白戒等人传播到台湾了。

“后五虎”之郑宠(1673-1755)技传永春、大田、安溪、永福(今属永泰县)及 “上四府”,刘降则技传同安县(今为同安区)等地。

经过前永春名师曾四、“二十八英俊”、“前五虎”、后永春名师白戒、“后五虎” 这几代传人,自康熙至乾隆百余年间在福建省内外的传播交流,不断吸收,总结提 高,大大地丰富和发展了白鹤拳的技术、理论内容,故这一期间是白鹤拳广泛传播 和发展的重要历史时期,使白鹤拳成为一种攻防意识强、健身价值高,深为广大民 众所喜爱的拳法。这一时期学习白鹤拳的人数最多,范围最广,影响最大,使白鹤 拳在理论和功法上形成了具有永春人文地域特点的技术理论体系,也因为这些人 的籍贯都是永春,拳以地名,地以拳显,故世称“永春白鹤拳”,外地人则把传自于 永春的拳术简称为“永春拳”,迄今沿用200多年。

第三节永春白鹤拳的理论总结和衍化变革

一、永春白鹤拳的理论总结

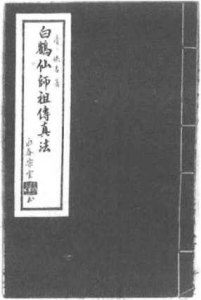

追溯永春白鹤拳,自明崇祯末年至清顺治初年创始,历经康熙、雍正、乾隆、嘉 庆4个时期,也即自1628 1821年的近200年间的传播发展,已经有了六七代的 传人了。历代拳师习武修文,在前人口传身授及某些残篇遗稿文字记载的基础 上,对永春白鹤拳的历史源流、传承发展和技术理论、套路内容及跌打骨伤、医理

诊治进行了系统性、理论性的总结。其间,有林董、郑樵和署名为“梅山主人”的萧 伯实及许多佚名的永春白鹤拳先贤,对永春白鹤拳进行了个人的系统性、理论性 的总结,汇诸大成。流传后世的著作有《永春郑礼叔教传拳法(又称白练寺教传拳 法)》《白鹤仙师祖传真法》《白鹤拳家正法》《自述切要条文》《桃源拳术》《方七娘拳 祖》等手稿书抄以及见诸文字记载之残篇遗稿.给后世能脉络清晰地追溯到永春 白鹤拳的历史源流、传承谱系、武德修养、功法套路、跌打骨伤、医疗诊治等方方面 面的知识,也让后世学习永春白鹤拳有着较为全面、较为系统的理论指导。这是 永春白鹤拳由实践到理论总结形成的一个升华的辉煌时期,这些先贤对永春白鹤 拳做出了非常重大的贡献。

永春白鹤拳的这些理论,是福建省地方拳种中最早出现的武术理论文字记 载,在当时福建的其他拳种中是难得一见的。而这些理论,对当时整个福建武 术界起着非常重大而又深远的影响。时至今日,福建还有一些拳种.仍然沿用 这些本来属于永春白鹤拳的“拳经”“拳谱”。

旬方祖坤公源於女共姑尚 未将选叩捋仙机功虬下 上娘沛不知也而竭朝玲下桦郸捍具奈 碧-此凯错座壮妁评妥教妾否而仙妈心 一七方知他祖阵下逢制彖就号年具洗 成美彖肴也共陞天而上上望天币平 -遂看翼例奇冥我冥古为春手 卜云叩孝圭,乂馅永 蜀地以钊寺丽瑜堤肴七蠕纪筮一 他被毒手团宗至丰遥而死归歌如专甲 要若透而上娘其掌适美如冠主系疚貌 徒矛的夫号驾昧有寸系年矣透亦精其上娘么毒量,猗为注衣和 一. 而用欢思矣逐相昔习别矣主永居住,饭击 商教互矣名钵久诳皇岛誉一街句 甚入永为毒由却力故球未待

二、永春白鹤拳的衍化变革

永春白鹤拳经过近两百年、几代传人的传播发展,已经成为福建省最大的 门派拳种。该拳种在发展的过程中,出现衍化和变革,是历史前进的必然。一 些对永春白鹤拳有独到心得、功力深厚的拳家,通过自己的实践经验,致力潜 修,得到启迪,举一反三,引申及义,在原来的基础上,加以创新,阐扬发挥,在长 期的武术生涯中,逐步形成风格各异、自成体系的新拳种,焕发出顽强的生 命力。

据传清朝乾隆、嘉庆年间的永春白鹤拳传人,几经衍传,将拳法传授给严三 娘(严咏春),严三娘与其夫梁博侍从博归约,加以创新,在广东省发扬光大,自 成体系。或许由于当时的历史环境和过去女人有姓没名,只称“娘”的关系,故 后人把严三娘这种从“永春白鹤拳”衍化传教出来的新拳法称为“永春拳”(咏春 拳),就是现在风行世界的“咏春拳”。

稍后的道光、咸丰年间(1821-1861),由郑礼、王打兴、郑宠、李姓、林姓拳师 等的传人传入“上四府”某地的永春白鹤拳,也逐渐衍化,分别于清同治、光绪年间 (1862—1908)出现了别树一帜的飞鹤、鸣鹤、食鹤、宿鹤、宗鹤(纵鹤)5种风格各 异的后来称为“福州鹤拳”系列的拳法,而此前同样也叫作“白鹤拳"或“鹤法”,台 湾则把白鹤拳象征性地称为“鸟拳”“操子拳”,或统称“鹤拳”。

清朝咸丰三年(1853),永春武生林俊(1828—1857),聚众数千,据德化县城举 义,以“英烈王三千岁”为号召,起兵响应太平天国,先后攻克福建十八州县,坚持 六年之久,震撼八闽。义军兵败于福建顺昌,部下流散至江西、广东、浙江等地,播 下了白鹤拳的种子。

清咸丰、同治年间,永春白鹤拳名家叶鼎笑(1828—1887),潘贞团(1845- 1929)等人在永春享有盛誉,武秀才潘世讽(1858-1931)为其高足,他们精研永春 白鹤拳法。青出于蓝,潘世讽于同治、光绪年间,在原来的基础上,对永春白鹤拳 进行了改革,创编新套路,身体力行,流传迄今。

1928年10月,国民政府在南京举行中央国术馆第一届全国国术考试(首届 国考),永春选派潘世讽、潘嗣清、潘孝德、李万悦、郑誉金、宋忠达、王忠瑛、林宝山 赴试,应考得名,载誉荣归,遂于同年冬在翁公祠创办“中央国术馆永春分馆”,是 福建省最早创馆者,先后由林宝山(1928年冬至1929年春)、潘世讽(1929年春至 1931年春)、潘孝德(1933年至1935年)任馆长,教出一大批学生,永春白鹤拳声

誉日隆。

1929年8月,应南洋侨领陈嘉庚之邀,永春国术界组成以潘世讽为主任的 “中央国术馆闽南国术团",一行20人,出访新加坡、马来亚,历时1年。又应海外 侨胞要求,该团留下部分拳师在新加坡、马来亚各地传播白鹤拳艺,更是把永春白 鹤拳推向世界。

这次出访,在我国尚属首次,开创了以武术对外文化交流之先河,使古老的民 族瑰宝成为联结海内外同胞之纽带、通往世界之桥梁,意义十分重大,影响十分深 远。《中国武术段位制理论教程》中有其记述,使永春白鹤拳在中国武术史上记有 光辉的一笔,这是永春白鹤拳的光荣。自清末民初至晚近的百余年间,有许多永 春白鹤拳师在海内外传艺授武,德艺双修,盛况度传至今。

永春白鹤拳自创始形成、传播发展、衍化变革,至形成完整的技术理论体系, 迄今已历300余春秋,虽几经沧桑,亦创造辉煌,现支分派衍,花繁叶茂,虽各自开 宗垂统,然情结祖庭。改革开放30多年来,海内外鹤友,或组团或个人,纷纷到永 春寻根访祖,认祖归宗,或交流技艺,学习拳法。作为中华武术瑰宝的永春白鹤 拳,继承发展,弘扬光大,吾侪责无旁贷.任重而道远。相信有着300多年光辉历 程的永春白鹤拳,得天之时,得地之利,得人之和,必将更加发扬光大!

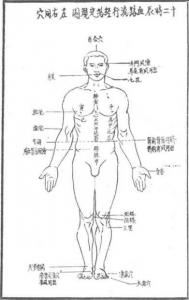

第四节永春白鹤拳的特点

永春白鹤拳与太祖拳、达尊拳、行者拳(猴拳)、罗汉拳等并行于世。它之所以 能够蓬勃发展,历久长盛,薪传不息,是因为它的历史渊源、技击价值和健身作用。 它以悠久的历史,独特的风格,朴素而又丰富的内涵,辩证而富于哲理的武德内 容、技法理论和医理诊治而盛行于世•是一个具有多项内容的优秀拳种•历来为广 大民众所喜爱。

一、动作特点

永春白鹤拳以鹤为形,以形命拳,取象于名.冠以雅称,寓意深邃,富含文化底 蕴,这样,便于记诵,易于领悟,利于习练。

它虽具鹤形.但不是象形拳。它的许多动作,是以鹤命名的.如它以人的两上 肢喻鹤翼,以两手掌喻鹤翅,以两手腕喻鹤头,以撮指为勾曰鹤嘴,以屈指钳抓曰 鹤爪,把整个人身称鹤身,将两下肢称鹤脚。演练动作时,“似曲非曲,似直非直”, 吞吐自如,浮沉有度,多用掌、爪、腕、指、肘法,少用拳法,兼用腿法。

它讲究内外合一,即意与气合,气与力合;讲究运手务柔,着手须刚,子午虚 实,吞吐浮沉,刚柔缓急,后发先至。其拳法结构严谨清晰,攻防意识鲜明,手法短 桥多变,步法走闪灵活,劲力饱满刚脆,拳势潇洒大方。

它的套路演练过程,动静有法,起伏有序,虚实分明,快慢相间,脉络贯通,神 气流畅,似刚非刚,似柔非柔.刚柔相济,长短并用,以弹抖震颤劲力足、圆弧变化 技手多、轻盈灵巧、形神兼备见称。

二、技击特点

永春白鹤拳在技击上有许多精辟的理论,用以指导实战。它讲究“子午虚实, 吞吐浮沉,刚柔缓急,后发先至”。

(—)子午虚实

子午就是中正,必须鼻脐为正,眼观手尾,气随手出,眼神提现,牙关放宽;归 中就是身直四正,总力(整体力)四配,一切遵循从子午中线(腹中线)出而变之化 之,不要偏侧欹斜,前俯后仰,而有“失子午”“差阴阳”之虞。虚实就是转化,必须 审时度势,先观其地势,后察其人形,审其虚实,识其心事,虚虚实实,实实虚虚,虚 不虚,实不实;未打上,先打下,欲打东,先打西;见力生力,见力弃力,见力借力,见 力化力.做到虚实巧打,变化多端。

(二) 吞吐浮沉

先吞浮后沉吐,吞浮者是柔法,沉吐者是刚法,你刚我柔,你柔我刚,刚柔相 济;刚在他力之前,柔乘他力之后;吞者顾自己之谛(根本),吐者打他人之法(方 法);浮者节力聚势,沉者发力吐出,以吞吐浮沉之法,刚柔相济之机,循环生剋,因 势取局,出其不意.攻其无备,克敌制胜,以奏全功。

(三) 刚柔缓急

刚者刚硬也,但非死硬僵硬,而是劲力饱满脆硬,是柔中之刚;柔者是柔软也, 但非真软疲软,而是势法圆滑流利,是刚中之柔。刚与柔是对立的统一,在运动中 刚柔应紧密配合,互相转化;动作运行过程中要柔,攻击时要刚,要柔中寓刚,刚中 带柔,达到“运手务柔,着手须刚”的目的。吞浮是柔法,欹斜偏侧圆弧用横亦是柔 法化法;沉吐是刚法,上下左右前后用直亦是刚法击法。要你用刚法我以柔法顺 而化之,你用柔法我以刚法应而对之,这就是刚柔相济。

缓急是指出手用势相对的时差速度而言,在等待寻找战机际遇时,要慎重要 缓;一旦遇空则入,逢门则过,有桥过桥,无桥生桥,遇桥断桥,此时要急,要出手如 “弓弩射箭,铳弹出膛”,速去捷来,使其“无形可捕,无影可捉”。出手如刀锋之利、 似离弦之箭.能破解来势,封斩穴位,断筋碎骨,动作与身势脚步高度协调,迅捷则 似狂风逐浪。

浏览2,159次