第一章永春胜概

第一节秀美山川毓人文

一、永春的地理气候

永春位于福建省中南部,地处东经117°40'55”—118°31'09"、北纬25°13‘15”一 25°33'45”,全境狭长如带,东西最长直线距离84. 7千米,南北最宽37. 2千米。从 县城桃城往西最长61. 3千米,往东最长23.4千米,往南最长11.6千米,往北最 长25. 6千米,故俗语有云“永春一条蔑”,正此之谓。

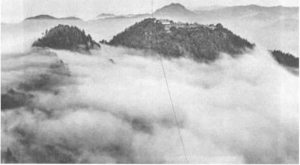

永春地处戴云山脉南段,乃晋江东溪之发源地,属内陆山区县。著名之戴云 山脉南伸绵延全境,故地势由西北向东南倾斜。永春之山,海拔在100米左右至 1 000多米.最高者乃呈祥之雪山,海拔1 366米,地势大致以蓬壶马跳为界,可分 为东西两部分。

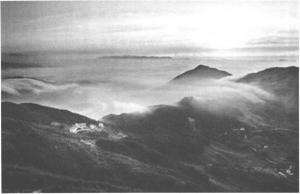

西部多山,有1 000米以上的山峰58座,山峰耸峙,峻岭交错,分布有火山岩 地貌、石灰岩地貌、花岗岩地貌以及丹霞地貌,山体俊美。

永春地处晋江东、西溪上游,境内溪流集雨面积在200平方千米以上者有 4条,即西部之一都溪、坑仔口溪,东部之桃溪、湖洋溪。属晋江西溪水系之一都、 坑仔口二溪,流域所经,形成多处较大之溪谷,有一都、横口、下洋、桂洋、坑仔口和 玉斗6个溪谷自成乡镇。其间幽壑高岩,石泉音清,山峦树色层秀,自然风光 迷人。

东部属闽东南沿海隆起地区,以丘陵和河谷阶地为主,沿桃溪流域散布着串 珠状山间小盆地。发源于雪山之桃溪,经锦斗、蓬壶、达埔、石鼓而东渐,河谷阶地

比较宽广,田畴相望,村落毗连,石鼓、吾峰、五里街、桃城、东平、东关、帖山7镇相 连成片。东北部之湖洋,四面环山,峰峦环抱,中部形成湖状盆地,因而得名。湖 洋溪纵贯南北.水资源丰富.树木苍郁,茶果飘香。

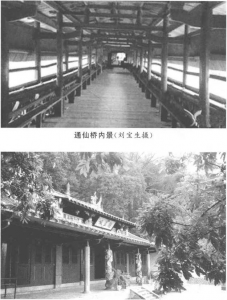

永春县治桃城,西负梦仙,南倚天柱,乐山五台东耸,天马一峰北峙,鹏山为城 北之屏障,四面群山环抱,中间丘陵起伏。北部之苏坑、呈祥、介福属中低地带;东 部之湖洋另成一小盆地,湖洋溪穿流而过。居东之外山,偏南之仙夹,一在五台山 麓,一处天柱山下,亦为著名山乡;东关之古通仙桥,外山之云河谷,帖山之北溪桃 花谷同为旅游景观。

永春属亚热带季风气候,四季分明,湿润多雨,气候条件优越,同时兼有3种 不同之气候类型,西半县属中亚热带,东半县属南亚热带,而千米以上之山地则属 北亚热带。全县无霜期320天,平均气温2 0.4 °C,降水量1 600〜2 100毫米。夏 长不酷热,冬短无严寒,素有“万紫千红花不谢,冬暖夏凉四序春”之美誉。

永春县东邻莆田仙游,南接泉州南安、安溪,西连龙岩漳平.北与泉州德化、三 明大田交界,总面积1 463平方千米,永春的18镇4乡就分布在这群山起伏、涧溪 交错之青山绿水间。1 000多年来,勤劳的永春人民就在这里生聚发展,繁衍生 息。永春现有人口 60余万,海外华侨、3胞人口达110万,是福建省著名侨乡 之—k O

二、永春的山水风光

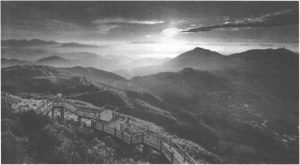

永春县位于福建省东南部之晋江上游,戴云山脉南伸,绵延全境,形成由西北 向东南倾斜之地势,故水流大都是由西向东走向的,桃溪流域珠状结穴。全县因 地理差异可分为中、西、东3部分,境内有海拔1 000米以上之山峰70座,800〜 1 000米之山峰172座。它东连仙游,西接漳平,南邻南安、安溪,北交德化、大田, 迄今置县已千余年。据旧县志载,因境内“峰峦特秀,林壑茂美,一水回旋,粼粼浅 碧,过者如入武陵深处”,故名“桃源”。五代后晋天福三年(938),以境内“乐山草 木四时不变"“四时多,麋",草木繁茂,四季如春,故称“永春”。(见《永春州志•卷 之三名胜志)》。

西部有一都之岱山岩,下洋之牛姆林森林公园,锦斗之乌髻岩,呈祥雪山之东 溪大峡谷等名胜及旅游景观;中部有蓬壶之仙洞山、普济寺,位于蓬壶、石鼓、达埔 3镇毗邻处之马氏百丈岩,石鼓桃场之魁星岩,县治桃城之文庙、桃源殿,留安之 留安塔(仙洞塔),桃溪之龙山岩,长安之天禄岩等古迹;东部有东平之云峰岩、昆 仑洞、昆仑寨,东关之通仙桥、外山之云河谷和境口之小湖洋等名胜古迹;南部有 山古山之北溪桃花谷等名胜古迹及旅游胜地。境内古墓葬、古建筑、摩崖石刻等文 物古迹甚多,佐证了晋人“衣冠南渡、沿江而居”之历史事实,为后人研究历史、艺 术、科学提供了一定之佐证,亦吸引了不少海内外游客。

新中国成立以来,永春县人民政府先后公布了 4批90余处重点文物保护单 位,使全县文物古迹得到重视、维修和保护。近年来又开发出多处自然景观,吸引 了不少游客驻足观光,亲身体验永春旖旎之山水风光。

永春之山脉,盖发祖于德化之戴云山脉。戴云山脉逶迤而东,至永春境内矗 起,雪山为永春群山之宗。雪山之脉分南北两支,蜿蜒东趋,首尾蟠亘盖布澧全 永春。

北支东至天马(又名双髻山),屹立千仞,为西面诸山之冠;北抵南畲,又折而 东,过龙津,紫美诸乡,乃突起而为大莪;稍西特出一支,缭曲奸徐,自北而南至泰 峰,再起顶为大鹏山,横跨数十里。

大鹏山为县治之后屏障者,嶙峋万状,绝顶三峰秀出,若鹏飞垂翅,中有大鹏 岩垂云寺,为清里人郑翘松读书处。发脉处有泰峰岩,山后有湖安岩。其支峰最 耸秀者为白马山,下有白马寺、飞凤岩。东支为悬钟山、卧龙山、双鱼山;西支为大 羽山,重峦叠嶂,如鸟舒翼。由大羽顿伏而起者名康山,上有万春寨,下迤金峰山, 再下有陵阜相连如梅开五瓣,曰梅峰,又名梅花山,旧时建有“梅峰书院”。康山之 西铜鼓山西北斜迤有高田山,相传有高姓隐者尝居其地;康山之极东白马山后有 马头山、石谷山,中有洞在悬崖绝壁间,人迹罕至,传闻深不可测,上有仙人池、石 鸡犬,登绝顶可望泉州大小洋山。

县城西南三里处有名山曰魁星山,叠嶂崔巍,林壑森秀,中有魁星岩,旧名詹 岩,后因里人陈朴、颜应时在此读书登第改焉。侧近有迎云幔绿、文昌台、广庭秋 月、吟台、石佛、佛泉、佛迹,稍远有梅盘鸟道、曲涧禊迹、万松巢鹤、斗石洞天诸胜, 岩后有乡贤祠,祀明左长史颜桃陵先生塑像,风景为县中之冠。

魁星山之西有金钟、伏狮等山,东偏有鼓楼尖、菩萨格、覆船山,其支麓为象 山、龙山、狮山、龟山、虎尾寨、应龙山、毗蓝山,同在县城前,罗列拱卫,陵阜起伏, 望之有似画图。清乾隆时里人林作舟作《大鹏山赋》所谓:“川原历历,御风而走碧 无垠;云树邨邨,放眼而遥青万状”者也。

台星山一名笔架,一名青林,在县治前与魁星山对峙,为县东南之大山也。连 岗复岭,直走东关,峰峦支麓,随地异名。有石鼓山,《旧志》称有石鼓大四五丈,与 石鼓镇之“石鼓”名相应者。又有马岭,一名马洋尖,又曰竹崎,其主峰峭拔削成,

高插云际,如马奔驰故名之。有花石山,《名胜志》云:石乳粲如花开,下有龙潭,深 不可测。左侧有支峰斗立,与桃溪北面双鱼山对峙者曰泰山,有泰山岩在焉。东 十余里有山其高承云,故名云峰。宋时武功祖师苏一道,字法真,修炼蜕化之地。 其东有玉柱山、普际山、边豆隔、石狮山、锤山,自此而东,山皆高峻,少见平地,至 东关与乐山相望,为永春东界之锁钥。

乐山.在永春之极东,为永春与仙游、南安二县分界处,乃远东之名山。绵亘 数十里,高耸特绝,上有五台,其中台向晓可观日出,“乐山草木四时不变”,草木繁 茂,四季如春,“永春”之名,即取自于此。乐山有海潮庵,蜀僧元善尝隐居其地,亦 有故老传闻“乐山小沙弥打死老虎”之轶事。宋时蔡襄也曾于此祷雨。

大帽山在县治东北,大鹏山之左侧,西偏与天马山对峙,近东之最高山也,圆 秀丰伟,永春人名之为“献天金”。其发脉处在泰峰格,与大鹏山相连,左近有谷 平、天禄诸山。天禄山有天禄岩,为里人蔡锤读书地,近有缅甸玉佛在焉,重达 3吨。其东行者为姜莲、石井、彭崇岭、妙峰、三贯山、芹山、东山、万岁山,万岁山 一名御兰,下有千秋坪,相传宋端宗南奔时张为行殿之处。又东为东关山、猛虎 山,其南面支麓为仙峰、太平格、罗口、水口诸山,有万安寨、彭城寨在其间,明朝时 筑寨以御倭寇,留下不少义勇佳话。再东迤平原尽处而复拔地特起者为昆仑山, 因受诰封“小昆仑”而得名,虽不甚高而形势峭绝,四无依傍,上有寨,下有洞,名之 为港头寨。寨奉关圣夫子,洞祀来自德化金液洞之何、李二仙,后又增祀张公圣君 等,亦留许多美丽传说。历代骚人雅士登临洞府,赋诗作记,超然物外,宠辱皆忘。 昆仑古寨墙门犹存,雄视八方,风吹翠竹,吸吸带声,仿佛诉说当年在此训练丁壮, 抗击倭寇往事,引人遐思,顿生敬意。

天马山在县治西北,一名双髻,为县西之高山也。两峰屹立,高插霄汉,若天 马之腾空。上有池,旁有小尖山,其名迹与大鹏山同,而险峭过之,故永人言诸山 高度者,有一雪二乐三天马之名,相传有女仙隐此。其西有大剧、小剧二岭,上有 虎豹关,其险要扼,为永春与德化分界地。

龙旗山在县治西,蓬壶岭路出于其中,左近有蓬莱山、巷山;向南别行有白鹳 山,上有寨名白鹳寨,明时尤麟儿、郭荣六御寇立功处也。南有巽峰山、马氏山,百 丈岩即在此焉。又东为云居山,上有云居岩.正如陈璜之赋所称“叠嶂横纹,危峦 错绮”。又有龟龙二山,隔溪相对,小溪之水穿流其间,最中平原之中突起陵阜者 曰社山,则小溪与桃溪两水至是合流而奔流东去。

塔口山在县治之南,连峰绵亘,二山中凹缺处为永春南安分界。魁星山南峰 逶迤而西为仙夹之天柱山,峭拔绝伦,其山有岩在石壁间,称胜境焉。塔口山外有

涵林、南无石,再南有文章山,相传有母狮养儿之谶,习青囊术者,皆甘心其间。

雪山在县治西,距城30千米,高度称永地诸山之最,绵亘二三十千米,界于永 春德化二县之间,乃永春全县之祖山。桃溪之水出于其阳,其旁近有琼山、泰山, 登其巅可遥见泉郡主山。

陈岩山在县治西26里,一名仙洞山,为县西之名山;其西有乌髻山,郁葱峭 倩,望若云鬟;又有马跳风之要冲,乃西路之重险,有一夫当关,万人莫敌之慨。

大吕山一名达里,县西南之高山,上有青牛庵,其支为舟山、凤山、乌石山。其 右有连峰,曰小天马山,一名蔡山,南宋进士蔡兹故宅在焉。其山之饲水瑜,清里 人武生永春白鹤拳宗师潘世讽之墓即卜穴于此。其山之南接安溪县,北有文笔、 狮峰、波溪诸山。

天湖山在县治西百里,有99峰,峭拔苍翠,上有天湖岩,其连峰曰河涧,乃天 湖山之异名,盛产煤矿。左有芦内山、银瓶山、莲华山,西有覆鼎山、九头山、冻山, 上有3峰似笔架高而大,下则义门陈氏故宅在焉。相传南宋以还,陈氏历十二世 不分炊,曾得各种嘉勉。明嘉靖年间永春知县柴镰亲笔撰联,文曰:“十二世不分 烟张公艺输君几步,百余口仍共爨李相昉进子并肩。”又有船山形状似船,首尾有 岩,各有石室,其旁有石钟鼓,中有水声似潮鸣,亦远地之幽胜也。

岱山在永春极西之一都,为一、三都诸山之祖,上有铁峰岩,下有珠树阁,旁有 西居堂。宋陈光读书其间,故又名文章山,其地在黄坂汛,与漳平、安溪、德化毗 连。永春之山好于此可见。

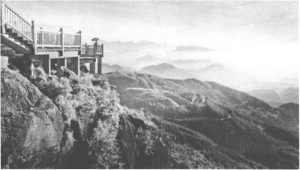

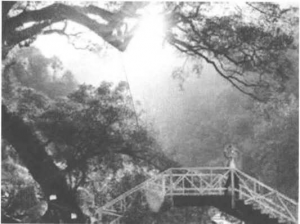

牛姆林位于永春西部,是闽南地区保留最完好、最具特色的原始森林群体, 有“牛姆林归来不看林”之美誉,因“雄、奇、野、旷、秀、幽”被誉为闽南西双版纳。 南宋理学家朱熹曾与挚友陈知柔同游永春,称牛姆林为“海涛天风”。牛姆林因 势若牛姆孕崽怀宝而得名。林中既有南亚热带雨林的景观,又有中亚热带常绿 阔叶林的雄姿。区内有维管束植物1 800多种,有钟萼木、红豆杉、水松等一级 国家重点保护植物,二级类有30多种,三级类有60多种。牛姆林树密林深,幽 谷相间,苍翠秀丽,流水潺潺,构成了山环水绕的幽雅、妩媚、秀丽、深邃之美景。 毓秀流韵的牛姆林,春天山花烂漫,百鸟欢唱,处处蒸腾着勃勃生机;夏天流水 潺潺,鸟语花香,绿树掩映着沁人的凉爽;秋天山红涧碧,清风徐徐,霜叶吟唱着 大自然的妙语;冬天群鸟栖息,百兽云集,臼山涌动着神奇的乐园。这里有天然 氧吧、森林浴场、兰花圃、杜鹃坞、百草园、情侣树、摇钱树、蝴蝶泉瀑布、臼尖观 日等50多处景点,是人们亲近自然、认识自然、回归自然的“闽南西双版纳”,令 人流连忘返。

永春之水也好。永春之水,来自4条主要溪流:桃溪、湖洋溪、一都溪及坑仔 口溪,年总径流量15亿〜18亿立方米,桃溪、湖洋溪汇于通仙桥(东关桥)下四五 十米处,流入山美水库。一都溪、坑仔口溪汇于安溪县剑斗。永春山丘起伏,海拔 高度差异悬殊,大小溪流蜿蜒于崇山峻岭之间,溪床坡降一般在0.5%〜2.0%, 水力资源丰富。早在明代就有以水为动力之“鸭母碓”和“水车碓”。民国十九年 (1930),桂洋村用水车带动电机发电为本县最早之小水电站。新中国成立后,小 水电继续发展。中共十一届三中全会后,全县小水电发展更加迅速,并电联网进 度加快。1982年11月3日至4日,中共中央总书记胡耀邦、水电部副部长李鹏等 领导到县视察小水电工作,在座谈会上提出了“要搞与我们小康生活水平相一致 的中国式农村电气化\ 1983年12月,国务院正式批准全国100个县为农村电 气化试点县,永春被列为第一个。

早在1969年,国务院总理周恩来就表扬“永春县是全国小水电的一面红旗”。 水电部赞扬“永春县在全国小水电发展的4个历史时期(发电照明、为农副产品加 工、为地方工业提供动力、全面实现农村电气化)都写下了光辉的一页”。福建省 水电厅赞扬“永春县是全省小水电的发祥地”。全国有29个省(市)自治区的 5 000多名代表先后前来参观,永春县被誉为“小水电之乡”。

永春之水力资源丰富,得到合理充分利用。农村小水电建设过程,经历了从 无到有,从少到多,从小到大,从“土”到“洋”,从水力站到水电站,从单站运行到并 电联网.从径流开发到蓄水发电,从单纯建设电站到与灌溉、防洪、排涝等多种用 途结合起来,走出一条适合南方山区农村实际情况的有中国特色的发展农村小水 电建设和实现农村电气化的道路。这是十分难能可贵、引为自豪的。

改革开放以来,在中共永春县委、县政府的正确领导下,永春县城镇、乡村的 社会主义新农村建设事业正呈现出新格局、新变化、新气象,永春县在物质文明和 精神文明建设方面都取得了突破性进展。绿色永春、文明永春、和谐永春的理念 深入人心,千年古城永春焕然一新。永春白鹤拳优秀文化的传承与弘扬,正是永 春县精神文明建设的一个具有标志性的亮点。

第二节永春的人文风情

一、永春的历史沿革

永春置县始于隋唐年间,早在西周至春秋战国时属七闽、闽越地。秦代(前 221—前206)属闽中郡。汉初属闽越国。汉元鼎五年(前112),废闽越。汉元封 元年(前110)徙其民于江淮间,以其地属会稽郡;东汉建安(始于196)初,属侯官 县。三国吴永安三年(260),置建安郡,增置东安等县,属东安县;西晋太康三年 (282),析建安郡置晋安郡,改东安县为晋安县。南北朝宋泰始四年(468),改晋安 郡为晋平郡。齐(479—501)复为晋安郡。梁天监(502—519)中,析晋安郡置南安 郡,直至陈(557—589)均属南安郡。

永春乃由桃林场晋升为县者,其之建置有3种说法:一是隋开皇九年(589), 以南安县西北二乡置桃林场;二是唐长庆二年(822)始置;三是唐宝历年间(825- 827)建场,今从第一说。

隋开皇九年(589)南安郡废,改为南安县,以西北二乡置桃林场,属南安县。 唐武德元年(618)改建安郡为建州,五年(622)析建州,南安县置丰州,属丰州南安 县。唐贞观九年(635),丰州并入泉州(今之福州),属岭南道泉州南安县。唐嗣圣 元年(684),析泉州之南安、莆田、龙溪置武荣州,属岭南道武荣州南安县。唐景云 二年(711),改泉州为闽州,以武荣州为泉州(今之泉州),属闽州都督府泉州南安 县。至五代后唐长兴三年(932),均属南安县。

后唐长兴四年(933),闽王延钧称帝,以“众水会于桃溪一源”,故名“桃源”,升 桃林场为桃源县,属泉州。后晋天福三年(闽通文三年,938),因境内“山川缭绕, 丽若图画,淡烟积霭,悠飕晴空,四时多燥”“乐山草木四时不变,永春之名取焉”, 故改桃源县为永春县。后汉乾祐二年(949),南唐升泉州为清源军,直至后周 (951-960),永春均属清源军。宋属福建路泉州,元属福建行中书省泉州路。

明洪武元年(1368),属福建布政使司泉州府。至清雍正十二年( 1734),福建 总督郝玉麟请准,升永春县为直隶州,辖德化、大田二县,直隶福建布政使司。民 国二年(1913),废府、州,复改为县,属厦门道。民国十六年( 1927)废道,设行政督 察区,属福建省第四行政督察区。

1949年8月.福建省人民政府成立,9月9日划属福建省第五行政督察区。 1950年3月14日起,属泉州行政督察专员公署,9月18日起,属福建省人民政府 晋江地区专员公署。1955年3月12日起,属福建省晋江专区。1971年6月17日 起,属晋江地区行政公署。1985年6月起,晋江地区改为泉州市(原泉州市改为 鲤城区),迄今仍属福建省泉州市。

永春县衙,原在上场(今之桃场),北宋开宝二年(969),知县林滂始建县署于 大鹏山南麓,县治乃今之桃城。《闽书》:南有象山,东有双鱼、帘蟆、马岭、楼台、乐 山,治主鹏山,由大羽峰下临长溪。直子午,水流巽,阴阳家以为最胜。县治桃城, 地处桃溪北岸,水陆交通十分便利,历来是永春的政治、经济、文化中心。

永春据德化、大田之泉州要冲,宋、元、明、清均设驿铺。南宋广筑桥梁,著名 之“通仙桥”即建于南宋绍兴十五年(1145),几经修葺,至今仍然完好。境内官道 畅通,东通泉州,南经南安、安溪而达同安、厦门,北经德化、大田而通延(平)建 (阳)两府,东北出白鸽岭过仙游、莆田而达福州,交通便利。水路桃溪,于北宋开 宝年间(968-976)凿除山门、马甲、滑石、西涵4险滩,上可通航至石鼓潭。永春 泉州之间航运最盛时,船只达百余艘。民国九年(1920)开建公路,客运逐渐转以 公路为主,水路则多用于货物运输。唯桃溪航道已淤塞,1960年起即不通航。近 年,县城则沿桃溪两岸砌基筑坝,分隔成几个人工湖,水资源充分利用,且景观大 大改善。

二、永春的文化底蕴

永春山青水秀,文人墨客过此流连。晚唐著名诗人韩偃,筑室桃林场,客居数 年。南宋理学大家朱熹,数过永春,与陈知柔讲学于环翠亭。明末惠安诗人黄吾 野,为颜廷集挚友,曾泛舟夜游桃溪,诗文唱酬

历代以来,永春人才辈出,文修武备,人文荟萃。唐有昭州刺史盛均,其为文 造意炼句,极有功夫。五代陈保极兄弟颇负文名,声腾江左;清源军节度使留从 效,勤俭养民,治理泉州17年,发展泉州对外贸易,颇有政声。南宋进士蔡兹,绍 兴十七年(1147)任福建建州贡院考官,慧眼取士,撷取朱熹,为国选才,令人赞服, 朱熹与陈知柔、黄维之等,皆是理学名家,正道直行之士;留正三朝为相,庄夏为兵 部侍郎,卓有政声。明有善于书画之李开芳,诗人兼书法家颜廷集,为官廉正之进 士刘应望,会试、殿试两得第一之状元庄际昌。综计自唐至清有文状元1人,武探

花1人,文进士 77人,武进士 13人,文举人190人,武举人150人。

鸦片战争以后,国家频受侵凌,永春海内外志士仁人为救国、为建设家乡戮力 奋斗,人物风采,逾越前修。著名者有辛亥革命时期之宋渊源、余逢时,新民主革 命时期之林一心、梁灵光;旅居海内外爱国华侨之代表人物则有颜子俊、黄重吉、 李铁民、尤扬祖、林连玉、李延年等人;有终生为教育事业而噂精竭虑之教育家、书 法家梁披云,廉能之原福建省副省长苏昌培,原“美岭精神”带头人、任两届中共中 央候补委员的苏新添,闻名世界之“石油神探”之誉的苏永地,中国工程院院士、人 民解放军少将林俊德,中国工程院院士刘兴土;又有祖籍永春的新加坡第二任总 理吴作栋,南洋画坛先驱刘抗,台湾海基会会长辜振甫,台湾画坛传奇人物余承 尧,台湾世界文学大师余光中等人,他们的事业劳绩,为永春史乘增添了光彩。

三、永春的文物古迹

永春地灵人杰,人文鼎盛,经多次文物考古、普查,先后发现商周文化遗址 20多处,瓷窑遗址30多处,冶炼遗址5处。从桃溪牛头寨出土之东晋太元十五 年(390)纪年墓砖,证实了晋人“衣冠南渡、沿江而居“之历史。建县至今,境内古 墓葬、古建筑、摩崖石刻、古民居、土楼等文物古迹甚多。东关桥、文庙、留安塔、魁 星岩、百丈岩、仙洞、普济寺、乌髻岩、巽来庄土楼、沈家大院等,为后人研究历史、 艺术、科学等方面提供了佐证,亦是历史发展的见证

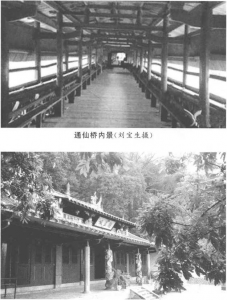

永春通仙桥

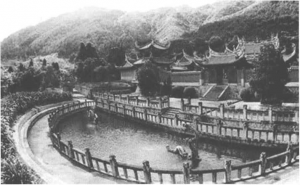

通仙桥,又名东关桥,飞架在距县城 东10千米处的东美村湖洋溪上,乃闽南 一带罕见之长廊屋盖梁式桥。因东美原 名东关,故名东关桥;又因其美丽之传 说,故雅称“通仙桥”。

通仙桥始建于南宋绍兴十五年 (1145),明弘治十三年(1500),里人颜尚 朝修建桥屋。明正德三年(1508),尚朝 之子时静于桥内砌砖为路,列椅两旁,供 人憩息。清康熙十八年(1679)续修,乾 隆四年(1739)重修,花钱60余万。清光绪年间再修,以后又经多次修葺,为省级

重点文物保护单位。

通仙桥全长83米,宽5米,2台4墩5孔,系用青花岗岩石条,齿牙交错樨 合叠压成船形桥墩。墩下以大松卧桩荷载整座桥梁,称“睡木沉基”。墩上用石 叠涩3层砖墙砌体,以承架大梁,每个桥孔分上下两层铺架大梁22根,每根大 梁16-18米,直径30-40厘米。梁上之桥板、护栏、柱棕、雨篷、屋架、椽角全 为木构,有20套整齐的木屋架,共25间。

通仙桥第三墩上辟有一壁龛,供奉观世音菩萨,龛额书“观自在”,石刻两楹联 曰:“幸指迷津通觉岸,愿瞻佛日荫慈云”“香阁峙中流万众恒河自在,慈灯悬彼岸 千年般若常明”。龛下有双狮戏球、荷莲花卉青石雕刻,雕工细腻美观。桥北现存 立有清代重新修建东关桥之碑刻四方。通仙桥历来为文人墨客挥毫赞颂之景点。 清举人之《通仙桥诗》曰:“桃谷寻源路不迷,垂虹人渡石林西。双鱼塔近残霞散, 五岫台空落照低。置驿此间通上国,放舟何日到仙溪。会当立马金鳌上,大笔淋 漓认旧题。”颇可对景回味。

北宋开宝以后,永春与泉州互通舟楫,通仙桥成为南来北往必经之地。历经 12次重修,已有800多年历史之通仙桥,已成为游览胜地。

如今伫立桥上.可东迎旭日映照下滚滚涌来之湖洋溪水,西眺高峡平湖之山 美水库,南望层林尽染之五台林场,北观茶果飘香、麻竹成荫,盛称武陵仙境之桃 源古地。桥下溪水清澈见底,波光粼粼,鱼虾戏水,时隐时现,优哉游哉,雅趣 自生。永春文庙

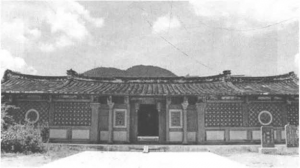

永春文庙.也称孔庙、学宫,始建于北宋庆历年间(1041-1048)前后,历经宋、 元、明、清7次迁址,32次重建、增修、扩建,而具规模。初在东渡(东岳)桥西,继 迁知政桥和白马山之南。明嘉靖四十四年(1565)以后,固定于城内中部现址。整 个建筑,有大成殿、明伦堂、启圣祠、名宦祠、尊经阁、敬一亭、仰高楼、仪门、试院 等,是永春境内古建筑中工程浩大、规模雄伟之群体。历经400多年风风雨雨, 现存大成殿一组古建筑,乃是清代乾隆年间所遗留。

现在文庙,有照墙、门亭、棋星门、泮池、戟门、甬道、拜台、大成殿、启圣祠、仰 高楼,均是坐北朝南同在一子午轴线上,连东西两虎在内,总面积达4 800平方米。

照墙是中国宫殿式古典建筑中,位于主体建筑前之屏障,以示庄严,亦叫万仞 宫墙.用花岗石及大红砖构筑,高达5米。

金声、玉振两门亭是宫墙左右延伸部分,亦为花岗岩条石构筑之门亭。亭前

通道上,原有聚奎、毓秀二石坊,为出入文庙之牌坊,现已无存。

下马碑立在庙前左右侧,刻有“奉旨大小文武官员军民人等至此下马”,现仅 存立于右侧一方。

德、道两腋门,在极星门之东西二门上分别刻有“德侔天地”与“道观古今气

泮池也叫墨池,为半圆形水池,中有2墩3孔石拱桥。墨池象征孔子及其弟 子洗笔濯墨之处。

戟门又称棘门或大成门,取古代宫门立戟之典故,为进入大成殿之大门,门有 3个,门外有3对抱鼓石。

甬道为南北走向之石砌大道,铺设在260平方米之天井中,直通拜台。

拜台又叫月台、露台,为祭祀盛典之地,拜台正中有龙壁雕石一通,盘龙为阶, 造型精巧。大成殿又名圣殿,为安放孔子及其塑像或神位之处,也是自古以来为 童子讲学之所。屋顶双梁,凤在上,龙在下,为古今建筑所罕见。廊口 4根盘龙石 柱,姿态各异。庙内现存历代修建碑记石刻7方。“万世师表”“生民未有”两块题 匾,分别为康熙、雍正御笔亲书。

殿后左侧有启圣祠一座,天井后有两层木构仰高楼,一列十一间壮后,气势 恢宏。

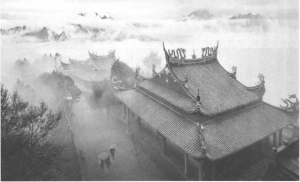

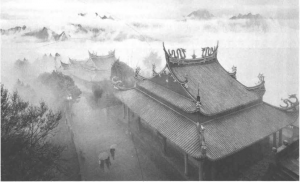

(三)魁星岩

魁星岩又名詹岩,在城西南3千米之桃场村(亦称上场)奎峰山,桃场即古之

桃林场所在地,肇于五代,韩偃来游,久 之“荆棘荟翳”。南宋乾道四年(1168), 名僧圆觉“诛茅新之”。后因乡人颜应 时、陈朴读书于此,并同登进士,以为此 山之应,因易奎峰山为魁星山,改詹岩为 魁星岩。明代,左长史颜廷集与李廷机、 黄克晦,曾唱和其间,就岩崖诸胜,分韵 赋诗,标为十二胜景,黄克晦并作画 12图。岩后绝壁,雕有石佛3尊:中释 迦、左文殊和右普贤,是五代永春人之艺术瑰宝,为省内罕见,更有诗词题壁等摩 崖石刻7处。岩之大雄宝殿系重檐悬山式土木结构,占地800平方米,面宽5间。 保存有北宋政和三年(1113)石水槽1个。1985年,在殿后重建乡贤祠,塑颜廷集 像。魁星岩为国家AAA级旅游区、省级森林公园、省级文物保护单位,是我国仅 有的两处供奉魁星的寺庙之一。

雕有石佛3尊:中释 迦、左文殊和右普贤,是五代永春人之艺术瑰宝,为省内罕见,更有诗词题壁等摩 崖石刻7处。岩之大雄宝殿系重檐悬山式土木结构,占地800平方米,面宽5间。 保存有北宋政和三年(1113)石水槽1个。1985年,在殿后重建乡贤祠,塑颜廷集 像。魁星岩为国家AAA级旅游区、省级森林公园、省级文物保护单位,是我国仅 有的两处供奉魁星的寺庙之一。

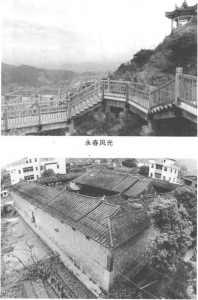

(四)巽来庄

巽来庄土楼,坐落在县城西门外仰 贤村,建于清乾隆四十二年(1777), 土木 砖石结构,占地3 000平方米,为清朝永 春林姓盐官所建。同时,在其周围还建 有古大厝十幢,分别为其10个儿子所 有,为永春至今保存最为完好之古建 筑群。

巽来庄土楼,外方内圆,外围墙高 7米,为防御盗匪而建,围墙内为较典型 的闽南风格建筑,闽北与闽南之建筑风 格在此交汇融合,相得益彰,为闽南地区所仅见,具有较高的建筑文物

浏览4,484次