一、擒拿技艺之基础——抓筋拿穴,扭挫关节

擒拿施术,贵在一抓得势,但是这一抓之技,深含法理。两手相交,不是恃力猛 抓,拿住关节后,也不是强扭硬压。若自恃力大而猛抓硬压者,不但因不成技法而

交手接势,应注重轻灵绵随,以沾连为上,运用招法,先抓战机,始宜微动,切忌 露形,避免打草惊蛇。一经抓拿得势,要迅速进招,制在措手不及,对方势必就范。 同时,还要善于运用擒拿术所特有的手型手法,准确地抓拿住对方肢体关节的某一 方位,切不可胡乱抓着便误以为得手。一个腕关节就有正面、背面和挠尺两侧共四 个方位,还有偏上、偏下各部位。而每一个方位都有不同的拿法、招数及变化。因 此,不论抓拿任何关节,首先一定要使手法合适.方位拿准,才有巧变的根基。只有 抓拿得法,才能巧施妙招,发挥擒拿术的威力,从而达到制其一点而镇服周身的 奇效。反之,若擒拿不准,必然失势失法,形成手足无措,结果必遭对方反擒。一抓 之技,差之毫厘,失之千里,习者须当悉心钻研,反复揣摩,切实掌握抓拿技法之 奥妙。难以奏效,且一遇名手,必被化解顿遭反擒,此乃“巧制拙,柔克刚”之理。

二、擒拿技艺之窍要——尚巧劲,不斗拙力

所谓巧劲,主要是裹缠劲与冷疾脆劲,即擒拿法所必备之“内劲”。

擒拿实战,乃斗技而非斗力。艺精着熟,常可一抓而就,如猛抓硬斗,易被对方 得手。须知,对方刚被抓拿,既可变化或脱走,又可拼力反扑。我若稍一不慎,不仅 手法落空,甚至反遭所乘,故有“巧拿不如拙打”之说。当对方反击和搏斗之时,应 当随机就势,伺机再取,切忌拼力硬斗,自破章法。否则,将只有“力大胜力小”的可 能,失却技艺制胜之良机。

研习擒拿术,要善于用巧劲,施妙招,待机而动,顺势应招,轻取关节,巧施裹 缠。只要拿住对方的一个关节,则应迅速将其前后之连带关节加以裹抱缠压,牵引 控制,并运用螺旋收缩之“内劲”,将其关节裹紧缠死,迫其势背力僵,使之欲化化不 了,欲走走不脱,有力拼不上,这就是裹缠劲,即裹缠法之特点,也是擒拿法以巧制 拙的根本方法。实践经验表明,拿而不缠,必遭拙打,只有拿住而又裹缠住了,才算 施术得势。既已得势,对方必然失却反抗能力,急欲脱走或拼力僵抗,而这正是施 术者乘势催力,巧用冷疾脆劲发力或擒伏对手的最佳时机。

技击搏斗,力是基础,“千狠万狠,力是根本”。擒拿重巧,绝非否定劲力,而是 尚巧劲以戒拙力。这是由于擒拿术方法之巧和制敌之妙的特点所决定的。因此, 必须认真研究擒拿术的劲力原理和运用劲力的法则。凡交手应招,首先要观察对 手的劲力趋势,或明或暗;要善于引化,使之无机可乘,这就要有听劲、懂劲、化劲 的功夫。施用招法,要讲究虚虚实实,善于运动,变劲、借劲,抓准机会发劲,发 则必中。若无狠强的劲力相摧,怎能拿而擒之。这就是方法与劲法之间的辩证 关系。

论武技之实质,主要是三个方面:其一,劲力功夫;其二,攻防技术;其三,审机

如下。策变。单就劲力而言,凭力论功是片面的。基本功力之大小,在实战中要受到对手 的影响与制约,临场的运用与发挥,则是关键。两敌相持,实力相当,得势者胜;形 势相当,得机者胜;战机相当,得先者胜。此乃技击原理之一。劲力与劲法的关系, 劲力的重要性,上面已略作讲述。现将擒拿常用之劲力与劲法,择其要点分述

(一) 鹰爪力

即指功,系擒拿之基本功。研习擒拿,要有很好的手指基本功,用以增强抓拿 对手肢体关节的扣握力。擒拿法对于指功的要求,既要手指有劲,又要指节灵活, 势如鹰爪,才能切于实用。

(二) 裹缠劲

这是裹抱劲和缠绕劲相结合的内向收缩劲。其外形动作,是以手和腕的内外 旋转带动肘肩关节,呈螺旋形缠绕着对方的上肢或下肢,配合裹缠招法,以克制对 方肩、肘、腕三大关节,控制全臂,以制伏其身躯,这就是擒拿术基本劲力和劲法。 其运用之特点,如同蛇缠枝杆,杆越硬,缠得就越紧、越沉。好像常山之蛇,击首则 尾应,击尾则首应,击其中则首尾相应,故能制敌于巧。“花蛇出洞”式颇为典型,其 他多式,皆有此劲法的运用。

(三) 冷疾脆劲

是一种异常急速而坚刚之弹抖发放劲。通过脚跟、腰脊蹬弹抖发,体现在四肢 运作的霎那之间。多用于拿住后的发放或击打,也可结合裹缠法,用于重挫对方的 肢体关节。擒拿法之所以有“分筋错骨”之威力,根据就在于锁住对方关节之后的 这种抖弹之冷疾脆劲。其特点:劲力完整,发劲突然,不易防化。但是,这种冷疾 脆动的由来,全在功夫的深浅,必须经过长期锻炼,精心揣摩,方能逐步掌握其 要领。

(四) 杠杆劲

这是^据杠杆力学原理,多以臂骨为杠杆,结合扳、撇、扛、压等招法,以克制 对方的肢舍、肩关节或下肢的胯膝关节。其妙用之处在于,既可以施术者之臂骨 作杠杆,用以重克对方的一支胳臂,而擒伏对手,还可通过技法将对方的一个胳 臂作杠杆,别住另一胳膊,形成一动双制,其打击威力更大。其中“悬崖勒马” 式、“霸王观阵”式以及“夺棍”式等多种招法,皆突出表明杠杆原理在擒拿中的 巧妙运用。

(五) 轮轴旋转劲

通常是在拿制对方上肢掌腕关节后,以腰为轴使自身较大幅度地轮旋转体,依 据轮轴旋转之离心力原理,或者用于牵动对方重心,使之沿己方外围倾斜失重而跌 倒,或者借助大幅度的旋转动作,用以旋拧对方之掌腕关节,使其体重与关节相分,

(六) 滑车劲而达到重挫关节之目的。其中“天王托搭”式、“擒龙伏虎”式等,突出表明了轮旋劲 法的妙用。

这是通过自身重心向下沉坠的重力作用,或者用以将对方背起,掀倒,或者用 以增强手法向下之卷折力,以挫伤对方的手腕及掌指关节。其中“山樵晚归”式、 “搓背反掌”式及“金丝缠腕”式等,皆属此类劲法。

(七) 挺拔劲

这是由自身向上挺所形成的撑托,结合扛、扳、别、截等招法,用以克制对方上 肢三大关节。其中“二郎担山”式、“断肘卡喉”式和“截腕断肘”式等,均能说明挺拔

劲法之特点。

从上述已论的各种劲力与劲法来看,足见擒拿崇尚巧劲之理。而上述各种劲 力,不但各有不同的特点,而且还有共同的基本特点值得深人研究。

其一,上述劲力与劲法,完全符合运动力学原理,都有科学根据。既不是什 么神奇之力,也毫无神秘玄虚之处可言,只要认真操练,都能学得了,做得到,用 得上。

其二,劲力内含,不形于外,有刚有柔,不硬不僵,柔则逼身,刚则人骨。

其三,劲力与劲法紧密结合,主从相随。无方法劲无所从,无劲力法失所用。 法借劲使,劲由法摧;劲法得势,无坚不摧。

其四,劲力与劲法同时受到大脑中枢神经的调节与支配,体现为:手随心转,法 从手出;劲跟法走,招随劲着;法找关节,劲摧关节;劲法合一,技巧出焉。

三、擒拿克敌之根本——手拿脚绊,上下相随

擒拿施术,每当招法初使,手上刚拿住对方的上肢关节时,就要迅速上步进身, 绊锁其前脚。因为,对方被拿欲变,必定从脚步变起,绊脚的作用在于,封闭步法, 阻止变化,破坏其下肢力点与支点间的平衡,利于充分发挥擒敌技法之效用。运用 周身整体之劲,手脚一齐动作,应能更有效地制服对手。

不了解擒拿法者,常误以为擒拿之术,无非就是“抓住手,撇关节”,其实不然。

我国擒拿技击术的一个非常重要的特点,就是它的整体技击法则,其制胜之机 理,全在如此。擒拿术对手法的研究,当然是非常细致而又严密的。而手法之巧 妙,则有赖于步法与身法的密切配合。善擒拿者,对于步法、身法的研究与运用,更 是耗尽心力。身法与步法,是运劲、发劲,展开运动的总机关,在技击实战之中,身 与步,占有特殊重要的位置。无论是施术进攻,还是解脱变化,每一招都是从腰的 转动和脚步的变换开始。施术进招,“手到脚不到,等于放空炮;脚到手不到,必定 打自己;手脚一齐到,金刚也得倒”。此理不仅拿法如是,打法与摔法亦如此。尤其

是拿法,本善长于近身搏斗,故对步法的运用与变化,要求更高。主要是分虚实、忌 双重、多绕行、善切插。实践经验表明“步不紧,则手慢;步不顺,则手散;步不稳,则 手乱;步不灵,手难变”。手法易会,身法难求,步法不活,周身不顺,技无所施,终必 陷于被动。

在打法中,肩、肘、腕、跨、膝这五大关节也是击打对方的主要手段,并且属于重 击招法,其实力比拳头大几倍,一经击中,必成重伤。但是,这五大关节在打法中的 运用,主要是用其峰,即常说的“肩峰、肘峰、臂峰、膝峰”。也就是用其弯折后的管 骨峰突,以撞击对方身躯。然而,在拿法中,肩、肘、腕、跨、膝这五大关节所起的作 用,则完全不同于在打法中之剧烈撞击,而是发挥其可屈弯旋转之功能,配合手上 的拿法和脚上的步法,运用于裹缠、旋转、切压、沉挫、扳撇及跪腿、蹩胯、绷弹、挑跟 等招法。这就使擒拿法不单纯形之于手,而发展成遍身是法,浑身有解数。武术注重周身之功,无论是套路或散手,都讲究手、眼、身、步法的协调一致,擒 拿也不例外。然而,擒拿术更注重肩、肘、腕、跨、膝在实战中的巧妙运用。因为擒 拿术重在巧制关节。而肩、肘、腕、胯、膝这五大关节,是受拿制的重点目标。但是, 由于它具有屈弯旋转之功能,故又是擒制对手的基本手段。若能将肩、肘、腕、胯、 膝运用灵巧,擒拿之术如虎添翼,本书所列一百多式各种方法,无论是拿法、解法, 还是反拿法,每式每处都体现着肩、肘、腕、跨、膝的巧妙运用。

四、 擒拿克敌之谋略——强者智取,弱者生俘

临敌制变,贵在预谋,强者智取,弱者生俘,乃擒敌战术之精义。擒拿之道,以 巧见长,以计为首。贵神明,重妙用。每逢举动,必先料敌,洞察情势,敌无变动,我 则待之,乘其有变,随而应之;或奇战,攻其不备,出其不意,上惊下取,声东击西,形 至奇速,使敌莫知所措,战而必胜;或谋战,含而不露,引而不发,诱而取之。

实战之中,面对弱者,不可轻敌,慎而速取。骄兵必败,古之常理。面对强者, 忌胆怯,贵沉着。知己知彼,可先发制人,胸有成竹,疑虑无多;知己不知彼,宜后发 制人,静而观之,待而应之,察其虚实,观其变化,随机就势,把握主动,急来急应,缓 来缓随,顺人之势,借人之力,待机一击,出奇制胜。此乃应变之机理。若得明师之 亲点,苦下功夫,实践曰久,自能领悟其中之精义。先贤师常言:“山不陷则崩,木无 根则倒,水无源则涸,功夫不深则败,根深叶定茂,叶茂枝必荣。艺精着熟,善战多 变,直来横取,横来直破,此奇正相生之理也。技击之道,虚有其名,实无方略,好勇 斗狠,必遭灾祸。”

五、 擒拿实战之威力——以拿为主,打跌兼施

我国的擒拿术,招法已逾百式,丰富多彩,并且正处在继续创新与发展之中。

于一瞬。但是,应当明了•擒拿招法之巧妙,亦非技艺之万能。在“踢、打、摔、拿”四大类技击 法中,它只是其中一类。而且,任何一种技击法,都有它的适应性和局限性。所以, 前人根据实践经验,提出了“远打、近拿、贴身摔”的原理。这就是说,在距敌稍远的 情势下,使用拳打脚踢的方法,更能展其所长;在双方逼紧贴身之际,使用摔法与跌 法更易取胜;而擒拿法,则善于近身相持,巧制关节以擒伏对手。技击实战,是一种 非常严峻的拼搏,格斗双方争雄斗胜,各展所长,手脚交加,瞬息万变,闪展腾挪,进 退神速,加之技击诸法本身的局限,岂可恃一技而应千招!然而,中华武术毕竟丰 富,只要巧妙地实施“打、拿、跌”三位一体,并驾齐驱,则堪称上乘功夫。若能综合 武术各技之长,灵活运用,宜拿则拿,宜打则打,可跌则跌,随机就势,因势应招,拿 中含打,打中带拿,手中有手,劲后有劲,把握战机,巧施妙法,必能轻巧敏捷地制敌

善擒拿者,必精于其他技法。从学艺的程序来说,一般都是先学摔或打而后才 接触到拿法,并且是先会其技,后明其理。从擒拿的技艺特点来看,在拿制对手的 过程中,几乎每招每式都含有可打、可跌的着法。拿住之后,一撒手便可击伤,一挂 脚立刻跌倒,而且拿住后的一击,将击得更狠,跌得更重,可使对方防不胜防。在实 战之中,必须融“打、拿、跌”三位于一体,集诸法之长,展拿法之妙,才能充分发挥中 华武术克敌制胜之雄威。

擒拿解到部值图解

祖国医学理论《灵枢•经脉》篇曰:“人始生,生成精,精成而脑髓生。骨为干, 脉为营,筋为刚,肉为墙,皮肤坚而毛发长,谷人于胃,脉道以通,气血乃行。”是谓皮 肤、脉肉、筋骨乃脏腑之外合。而骨节、筋肉、经穴与五脏六腑息息相依,互为表里, 密不可分。

擒拿术施制于人体部位,着重在于骨之关节,筋之主从,经之穴道。关节者,骨 之枢纽,运动之机关,机关受制,肢节失灵。尤以上肢关节易于拿制;筋即韧带,附 生于关节周围而连接骨骼,为屈伸运动之关键。关节受制,殃及韧带,骨错必盘裂; 至于穴位,则以随拿就取之穴,易于滞气阴血之穴,易于酸麻痛楚刺激性强的穴位 为拿制范畴。上述筋、骨、穴三者,多为同时拿制,借以增强擒伏对手之威力。例 如:腕关节,由小骨八块组成,关节间隙纵横交错,各关节面都有细小薄弱之腕骨间 韧带附着而连接诸骨,此处筋骨浅弱,穴位密布,杆状易拿。腕关节受制,筋肉穴脉 皆受束缚,掌腕顿失所用,甚者导致肘受其束,户受其缚,整个手臂完全失去运动对 抗的能力。 >

研习擒拿法,必须熟悉筋骨穴位,方能施技于巧。臂力和指功的练习,结合巧 妙之技法的运用,会相得益彰。

一、骨与关节现将与擒拿法有关的骨与关节,筋与肌肉,经络与穴位以及人体要害部位,分 节细述如下。

人体的骨、骼、肌三部分所组成的运动系统,在神经系统的调节和配合下,对身 体起着保护、支持和运动的作用。胸廓骨骼保护着心、肺、肝、脾等重要脏腑,颅骨 保护着脑,椎管保护脊髓,骨盆护卫着膀胱。筋肉附着骨面。肌肉收缩,以骨关节 为支点,牵引骨骼,产生各种运动。在运动中,骨起杠杆作用,骨连接的关节部位, 是运动的枢纽,而肌肉则是运动的动力。

人身之骨骼,在形状上,方圆长短,大小扁斜,其关繁多,无不按人体生理的功 能而生长排列,按主体可分为躯干骨与四肢骨,按动态又可分为固定骨、可动骨和 微动骨。如头盖骨、肋骨等为固定骨,锁骨系微动骨,四肢及脊椎骨为可动骨。所 谓固定、可动、微动骨,系指关节活动程度而言。两骨相接,必分阴阳,阴为骨臼,凹 陷于内;阳为骨杵,凸出于外。实为骨骼转动之关键。阴阳合则转动自如,阴阳离 则失其所用;阴阳秘合,技巧出焉。关节部位,血脉、神经所布最为丰富,其外形、大 小、高低、凹凸、平阔参差,实为擒拿法着手施术之重点。所谓“分筋错骨”,错者脱 也,阴阳分离,关节废失其用,其伤已重。亦含有关节挫伤之意,即被拿后,关节韧 带受制一时,一经解脱,复用于前,其伤即愈。

习擒拿者,首先对骨与关节的结构,要完全了解,才能技巧施之,切于实用。

(一) 头骨

头为上,身之主,统领全身。头骨坚厚,为脑之护卫。

头大圆滑而坚硬,主要分为上顶用骨,前额骨,鼻骨,后枕骨,左右颞骨。除下 颂关节为可动关节外,其他诸骨之衔接,均为不动关节。头部拿法之特点,主要是 择其方位,选其凸凹坡突予以擒制。如眶上切迹、两颧、鼻骨、两腮、两颞、枕外隆凸 及头发等。其作用有的则在于颈椎。

(二) 脊椎骨

为人体一身之梁柱,故有天柱骨子里之称,受命于肾,上充于脑,统督全身,上 下左右全身之骨骼联络其间,位居躯干后部之正中,犹屋宇之栋梁。

颈椎七椎,胸椎十二椎,腰椎五椎及骶尾椎,合称脊椎。颈椎是擒拿的重要部 位,腰椎次之。

第一脊椎,又名寰椎,寰椎没有一般椎骨所具有的椎体与横突,结构薄弱,有两 个关节面,上与枕骨髁相接,称寰枕关节,向下套人枢椎(即第二颈椎)的上齿突,下

面的两个关节面与枢椎上面两个关节面相接,称寰枢关节。活动度大于其他颈椎 关节。其他关节除两个关节面相接外,还有上下椎体相接。其稳定性较强,但活动 略小。

颈椎的特点:直接支顶着比它重好几倍的头颅,并无旁支骨架支伸,又无肥厚 肌肉的保护。其内外是重要经脉、血管、神经的重要通道,组织结构紧密不紊,整个 颈椎上下共二十五个关节,能前俯后仰,左右侧弯,左顾右盼,正反旋转。但各方位 的活动功能,均不能超越一定的限度。否则,轻者功能受制,重者关节韧带损伤,甚 至终身残废或死亡。此部关节不可轻取妄拿,切切慎之又慎!加之颈居于上,擒拿 近便,应手可取,多为擒头而扭颈项以制敌。头颈相联,至关重要。

腰椎,前有腹肌等的保护及胃肠等脏器的衬托,后有腰脊筋膜的保护,比颈椎 粗壮有力,亦无旁支骨架的支伸。人之气力,源于丹田,起于跟踵,发于腰脊,生活 劳动腰为主宰,为人体活动之中坚枢纽,一柱独立支撑上躯,负重且活。腰椎关节 韧带交错,脊柱组织十分精密,内有脊髓神经及腰丛(神经)通过直达于下肢,腰椎 稍有错位,小则影响腰椎生理弯度的改变,力不能发,大则压迫脊髓神经,影响下肢 的活动功能。

腰第一椎通过腰椎间盘向上,与十二胸椎吻接,顶举人体之上焦;第五腰椎向 下通过椎间盘衔放在骶骨底上。生活劳动,技击运动,前弯后仰,左右转侧.制敌御 敌,全在于五个腰椎的灵活运转。反之,腰椎也易受制,特别是胸十二椎与采一椎 之间,腰四五椎之间的间隙部位,是脊椎的生理薄弱之处,易于损伤。擒拿法式施 行于腰部者,在于使其腰椎过度俯仰扭折,使椎体移位,神经根受到压迫、刺激而 受制。

(三) 锁骨

横卧于两侧肩颈之中。内与胸骨相接,名曰胸锁关节,外与肩胛相接,名曰肩 锁关节。属微动关节,横衬两端,突出于外,辅助肩臂各骨之功能活动。上方明显 之凹陷,名曰缺盆,如盛物之盆,是经脉、血管、神经上通于脑的重要通道。

(四) 肩胛骨

俗称饭匙骨、掀板骨,在胸廓背后上方,左右各一块,其形扁平,呈三角形,状如 蝶翅。骨面有穴位可点击,其脊侧缘及下角可拿制。

(五) 胸骨

在躯干前上正中部,上端与左右锁骨衔接,下面与左右七根肋骨相接,其下端 之剑突部,属要害部位。切忌打击。

(六) 肋骨

如环呈桶状,护卫胸腔之内脏,左右共十二对肋骨,前一至七与胸骨相连。相 连处为胸肋关节;下五肋不与胸骨相连者,叫假肋,又名弓肋,其中,十一、十二两

对,名为浮肋。十二对肋骨均向后与十二个胸椎相连。名为肋椎关节。肋弓处属 击打部位。

(七) 肱骨

即上臂骨,是上肢最大的长管骨,上端呈半球杵状,比肩关节盂之臼之间的稳 定,肩关节较松弛,籾带薄弱,因此,能多轴心地环转活动,比其他关节大而灵活,但 稳定性差,若遇外界暴力,就会出现轻则扭挫伤韧带,重则脱臼骨折。其活动角度 的特点:前上举可达180度,外展180度,内收45度,外旋110度,后伸45度,结合 其生理解剖特点,肩关节易于受制,是擒拿之重点部位。

肱骨下端呈三角棱形,滑车部与尺骨上端鹰嘴相衔,肱骨小头与桡骨小头上关 节相接,组成肘关节。其活动功能特点:前臂内曲145度,外伸180度,内旋190 度,外旋90度。外力推挤、扭转超过一定限度,可以造成桡骨小头半脱臼,尺骨鹰 嘴后脱位,甚至鹰嘴骨折,肱骨髁上骨折。轻则扭挫伤。

肱骨中段及上、中、前、后,均属拿制部位。

(八) 桡、尺骨

两骨平行排列,构成前臂狭长之骨间缝隙。尺骨鹰嘴,桡骨小头与肱骨相接。 肘关节之内外髁,鹰嘴外凸处,以及肘内窝凹,宽窄凸凹等处,均为擒拿施术之重要 部位。下端与腕骨相接,为腕关节组成部分之一。整个前臂,皆属重要的拿制 部位。

(九) 腕骨

又名手根骨,由舟骨、月骨、三角骨、豆状骨、大、小多角骨、头状骨、钩状骨等八 块小骨组成。上与尺桡骨下端相接,下与五掌骨上端相接,形成腕关节,桡腕、尺腕 关节,八块小骨之间亦组成腕关节,还有掌骨间关节。这样多的小关节仅分布在 6X5X4厘米的范围之内,构成纵横交错的腕关节,其活动功能之灵巧、关节、韧带 之薄弱,可想而知。各骨顺序排列,衔接形成一个整体,不容有丝毫的紊乱,否则, 其活动功能即刻出现不同程度的限制,很容易造成腕关节扭挫伤。其活动功能特 点:背曲80度,掌曲80度,可作灵巧的旋转运动。是擒拿法最为重要之关键关节。

交手之间,互施其技,均欲制胜。而手腕之灵巧,功力之大小,动作之敏捷,又 是化解敌招,取得主动之主要关节。

(十)掌骨

长短粗细共五枚,上与腕骨相接,下与五指相衔,形成五个掌指关节。第一、 二掌骨之间有虎口,是握力最强之处,五掌骨并行排列,呈四条小骨缝,薄而浅弱, 末梢神经刺激强烈,可拿、可擒。

(十一)指骨

上与掌骨相衔,栂指二节,其他四指各三节,共十四根小骨。指关节九个,掌指 关节五个,共十四个小关节。其活动功能特点:均只向掌里弯曲活动。俗话说:“手 弯肘弯,都朝里弯。”

手指细小而力弱,四方只有一方可动,具有可擒的一定长度,是擒拿易制之薄 弱环节。十指连心,不堪一击,手指被拿立即就范。

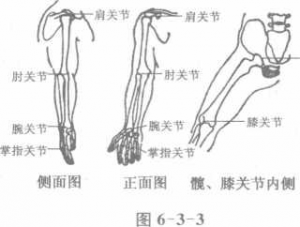

从肩关节,肱、肘关节,尺桡骨,腕关节直至掌指,从擒拿法的角度认识,它们是 一个有机联系的整体,擒拿、技击、交手,首当其冲。拿其手腕,肘、肩受制;擒其肘, 肘臂受其制;拿其肩,整个肩臂甚至全身皆受其制。除头颈外,肩臂手乃是擒拿值 得重点研究的所在。

(十二)骨盆

髂骨内含有慨骨,形成舐髂关节(不动关节),骶骨上载脊椎,稳定躯干,外下两 侧与股骨头相接,形成髋关节,为人身之最大关节。其关节粗大,牢固力强,经过运 动锻炼,可非常灵活,腿功根基于此。

(十三)股骨

是人身之最大长管骨,上股骨头与髋白窝相接,形成髋关节,下端与胫、腓骨上 端相接,膑骨覆盖于前,形成膝关节,膝关节内有半月板(即纤维软骨组织)。膑骨 俗称膝盖骨,呈扁形,明显凸出在膝的前方,形成膝前方外凸之轮廓。膝关节是人 身之最大关节,只能后弯,不能前曲,亦不能左右侧曲,一经拿制,立刻跌伏。

(十四)胫、腓骨

上端与股骨、膑骨相接,组成膝关节,下与趾骨相接,是踝关节的组成部分之 一。两骨并行排列,形成一条狭长的骨缝,胫骨大略前,腓骨小略后,与小腿形成三 角形轮廓。挑跟挂腿,皆制于此。

(十五)跗骨

由距骨、跟骨、舟骨、骰骨、第一、二、三楔骨,共七块组成,上与腓骨胫骨下端相 接,形成踝关节。与腕关节相仿,关节之间的诸小骨相互联接,纵横交错,稍受震 激,即易损伤脱臼。

(十六)破趾骨

蹢骨有五根,上与骰骨,楔内相连,下与五趾相接。五趾之数及其排列,与手的 五指相同。唯比手指短而粗,趾骨、躕骨及跗骨合而形成足。

从髋关节,股、膝关节,胫腓骨,踝关节,直至踱趾,也是一个整体,居于人体之 下,支持身躯之重量,加强了下肢的稳定性,并能载而行之。股臀之筋肉长厚而有 力。膝、踝、足均属可拿之关节,但居于人体的最下方。若俯身弓腰,以低下姿势强 行擒拿,则易受制于敌,多被动之虞,费力而不易奏效。必须在可能情况下:如抬 腿、起脚,则可因其开,就其势,乘其机而顺取之。(图6-3-1〜图6-3-4)

人体的“肌”分为三类。一是平滑肌,在内脏;二是心肌,在心脏;三是骨骼肌。 这里主要论述骨骼肌中与擒拿法有关的“肌”,即筋。

在各种骨骼肌中皆有动脉、静脉、神经伴行入肌肉。肌肉依靠血管供给营养, 靠神经支配弛张。它的运动是直接受人的意志控制的。

骨骼肌包括肌腹、肌腱两部分,有伸肌、屈肌、收肌、展肌、旋前肌及旋后肌之 分。它们分别有屈伸、内收、外展和旋转关节等作用。肌的形状有长短、粗细、窄 阔、扁圆之别。一般说来,屈筋在内弯,伸筋在外侧,旋筋在两侧,展筋上外方。筋 起于近端,止于远端,长肌起运动,短肌衔关节,它们纵横交错,有条不紊。肌腹呈 棱状,能收缩活动;肌腱呈扁带状,不具有收缩能力。当肌腹受到暴力时,肌腹之纤 维可能断裂,或肌腹与肌腱连接处断裂,或是肌腱的附着处被拉脱,甚至会带下一

骨骼肌主要附着躯体和四肢骨,共有四百多块,裹被骨骼,形成人体。各长短 骨,因肌收缩而运动,其大小关节,因受肌腱韧带所保护,使之坚牢而稳固。块附着处的骨片。

擒拿法之谓“分筋”,是因为筋肉质地柔软,可使用指力之功法,拿而制之,使筋 肉挫、裂、断、脱。这种损伤,不单只在筋肉,同时也使进入肌肉与伴行的血管、神 经,相应地受到不同程度的刺激和损伤。所以,擒拿法注重筋肉、骨节,其妙在此。 拿其骨节、筋肉,使其失去弛张收缩功能,从而导致反抗能力完全丧失。

全身筋肉繁多,各施其职。此处仅论述与擒拿法有关的部位。擒拿法对于筋 与骨,是同时施制的,即拿其筋必拿其骨,拿其骨必涉其筋;在很多情况下,骨节、筋 肉、经穴皆同时拿制。

浏览3,700次