咏春拳法,分为小念头、寻桥、标指三套基本拳法,每套 拳法均有独特的理论构思。换句话说,三套拳法各有不同的锻 炼及攻防运用效果,每套拳法均有中心理论作为锻炼目标。而 三套拳法互相配合运用,便成为攻守兼备、威力无比的攻防武 器。加上一套木人桩法,作为辅助练习,除了增加练习兴趣 外,也加深对拳理的思考和感受。再辅以黐手、功力等练习手 段来锻炼咏春拳爱好者的攻防特质,可以迅速提高练习者的实 战水平。除此之外,尚有八斩刀、六点半棍等器械来锻炼练习 者对器械的运用技巧。这些,构成了咏春拳自己独特的武学 体系。

下面,在介绍咏春拳的基本动作之后,再分别介绍三套拳 法、木人桩、八斩刀、六点半棍、黐手等的简单原理,然后再 进一步分析它们各自的独特之处。希望有助咏春拳练习者掌握 层次分明的练习方法,加深对咏春拳的了解,从而得到最佳的 练习成果。

第一节咏春拳的基本动作

咏春拳的基本动作无一不体现咏春拳的拳术守中用中、寸 劲发力、动作简练等特点,如日字冲拳、摊手、膀手等,无不如此。基本动作练得越扎实,在练习套路和黐手时,功力就会 提高得更快。

咏春拳的基本动作可以说有很多,但是没有必要每一个都 写下来,这样浪费读者的阅读时间。从实际练习角度出发,很 多动作之间的原理是相同相通的。希望练习者在练习咏春拳的 基本动作时不要以练会动作为终极目的,应该借此去触类旁 通,悟透其他的动作要义和咏春拳的技术精髓。

―、二字钳羊马

咏春拳最重要的基础便是二字钳羊马的训练。无论是拳功 的锻炼,还是技击实作,都是在此粧基础上进行的,整个运动 系统也是在此桩上产生的。咏春拳讲究“力从地起”“腰马合 一”,马步、粧功的重要性是如何强调也不够的。

众所周知,咏春拳正身坐马时是站“二字钳羊马”。大部 分的武术扎马都是四平大马,如同一个人坐在马上一般,咏春 马比别家武术为小,故不称“钳马”,而称“钳羊”(此处只 取其意,不是说如真羊大小)。有说“榭羊”应为“钳阳”,此 说颇为矛盾。至于说以内钳之力将敌方之腿钳住,实际却是绝 不可订,笑话一宗。

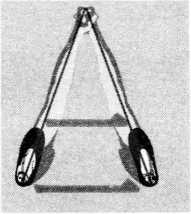

二字钳羊马最重要的内涵是将两膝略向内扣。但是不能真 的将双腿用蛮气力内钳,而是保持双膝内钳的用力意识和动作 就行。这种双膝内钳(内夹)的力度,称之为“钳膝力”。 “钳膝力”使双腿产生了“三角架”般的稳定作用,促使重心 聚于下盘双膝以下的位置,而上身保持松弛灵动的状态。这样 既严密地防守住下体,又解决了上气弊气、心浮气躁的毛病。 在双膝夹力保持不变之下,带动全身刚柔一体的协调变化,这 种以双膝内夹启动全身的刚柔一体是咏春门独特的桩功训练。 在以后的粘手训练中,有无“二字钳羊马”的功力所产生的效 果是完全不一样的。没有“二字钳羊马”基础,在实作对拆中 则会出现上重下虚,运动中身体不能保持平衡,而且也不可能 很好地承接对方的拳脚的攻击。

动作说明:

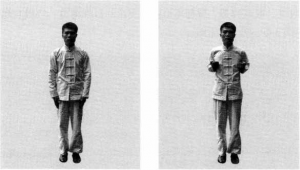

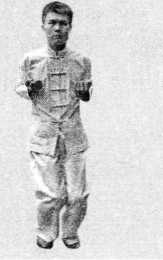

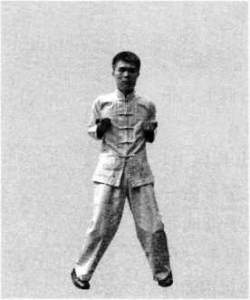

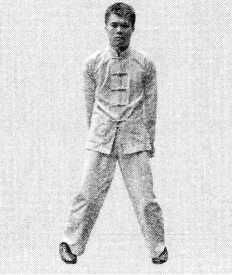

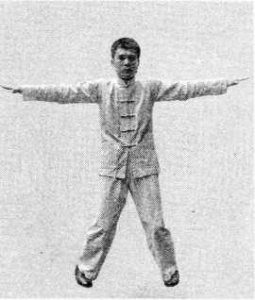

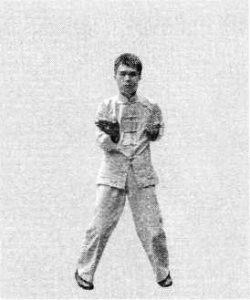

身体自然站立,双脚并拢,两手掌垂于大腿外侧,全身放 松;自然呼吸(图3-1);

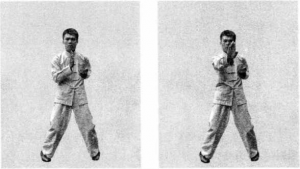

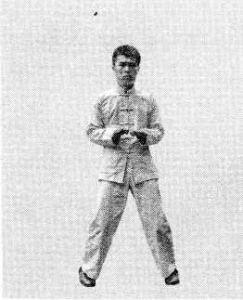

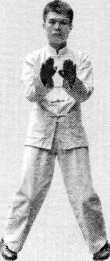

两手从双腿侧面向上提起至胸部,双手同时由掌变拳,双 臂稍微用力向后拉,将双拳拉至胸部的左右两侧,拳心向上, 拳背向下(图3-2);

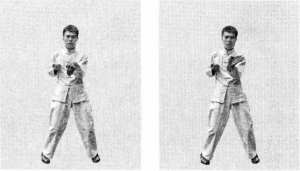

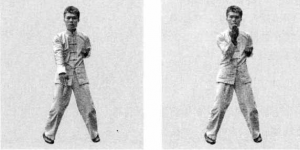

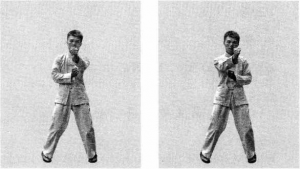

图3-1 图3-2

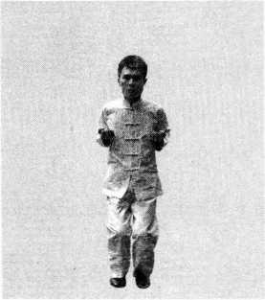

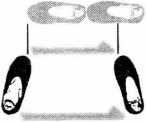

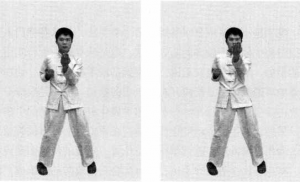

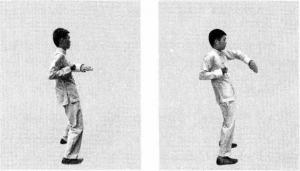

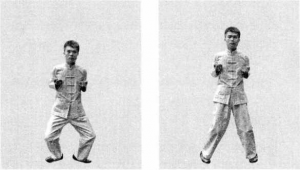

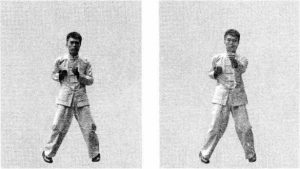

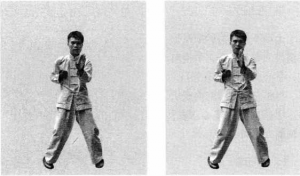

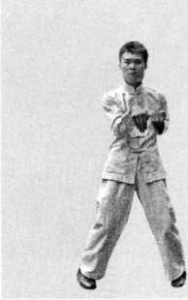

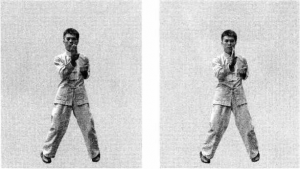

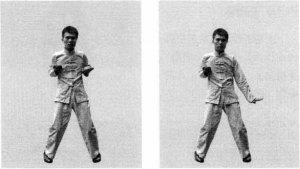

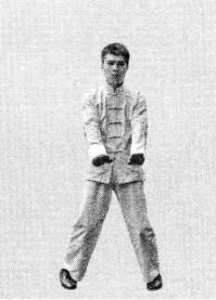

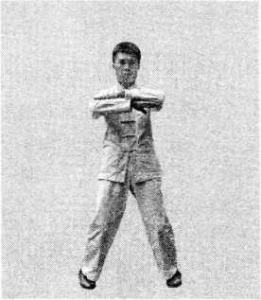

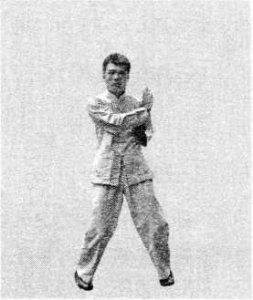

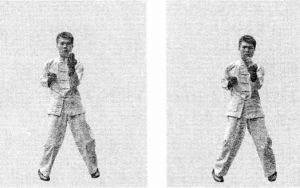

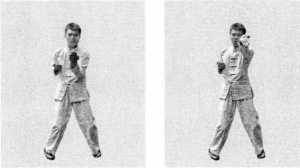

上动不停,两膝微屈,双脚以脚跟为轴,将双脚前脚掌向 左右尽量最大幅度分开(图3-3、图3-4);

图3-3 图3-4

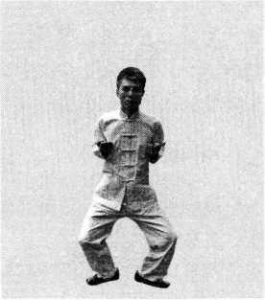

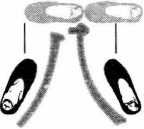

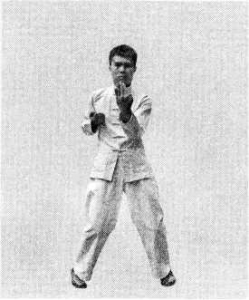

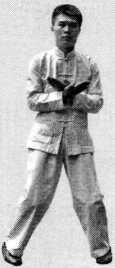

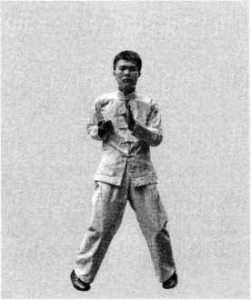

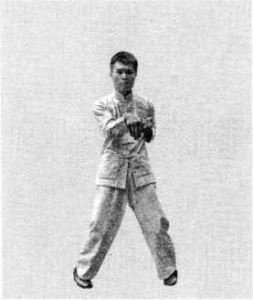

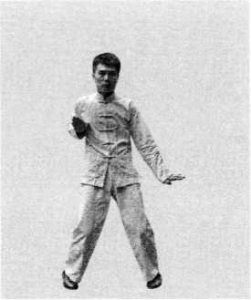

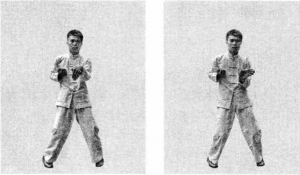

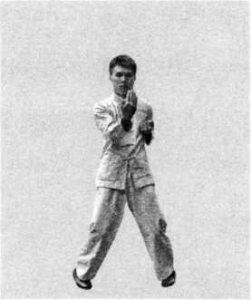

再以双脚前脚掌为轴将双脚后跟左右分开,使双脚尖形成 一个40°左右的夹角,双脚全脚掌贴着地面,双膝内扣,挺胸 收腹,收起臀部,臀部不可向后突出;目视前方;呼吸自然 (图3-5、图3-5附图)。

图3- 5 图3-5

动作要领:

咏春拳二字马“马开步半”,即开马后两足尖分隔约一足 半的长度。“二字”就是指坐马时两足尖与两足跟形成一中文 之“二”字(图3-6),意思是双足尖的距离比双足跟的距离 略短,若过短便成“八”字(图3-7),若等长便成“四”字 (图3-8),若过长便成“倒八”字了(图3-9)。有些咏春拳 建议双足要构成一等边三角形,那就是不折不扣的八字马!

图3-6 图3-7 图3-8 图3-9 图3-10

当双足构成一“二”字,双足向前延伸交会,便形成一等 腰三角形(不是等边),三角腰长约如一手臂由膊至拳尖的长 度(图3-10)。从物理学上说,以此姿势出拳,足部便有最强 的抓地力。这只限于正身二字马,正身子午马或侧身马却有不 同,此点略为复杂,暂且不谈。

正确的钳羊马,当双足构成“二”字后,由足尖到足跟拉 一直线,眼睛从后面看去,足尖、足跟、膝、髋关节汇成一直 线,即四点置于同一平面上。从解剖学上说,这姿势能发挥腿 部三重伸展肌的最大力量,亦不会对关节造成不正当的扭曲和 压力。

从侧面看,正确的重心线应位于脚中心后3厘米左右,而 体重则平均分配在重心线的前后。收臀提肛后,骶骨与股骨要拉 成一直线,这就是“六合发力”“腰马合一”的一个要点和秘 诀。这时双腿微微内钳以保持前说之四点于一平面再整体下坐, 内钳之力切忌过大,否则便会变成五坏马之“挟马'在此重申, 千万不可练内钳之力以求将任何东西钳住,这只是笑话。再有一 说以钳膝力防敌方扫脚而不易跌倒,此是笨方法,不练也罢。

站二字钳羊马必须端正、平衡,姿势正确,重心分布适 当,松沉而稳,始能达到“力从地起”“腰马合一”“六合发 力”的要求。

二、左右转马及侧身钳羊马的训练

左右转马的练习侧重于运用腰马力带动全身进行左右转动 的训练。二字钳羊马是粧功静态时对身体各个关节肌肉调节成 刚柔一体的训练,而转马则是粧功动态的活化训练。在转马中 仍要保持与体会静粧中双膝钳夹力及内在松紧协调一致的连贯 劲。另外,通过腰马力的转动训练,细心体会守中用中的中线 技击原理。中线轴心被控制则周身不能转动,若肢体部位被控 制还可运用以腰救马、以步救腰的方法,通过中线轴心的运动 进行化解。如果中线轴心能灵活转动,不但能随势卸力,还可 以通过力偶原理加大随势攻击的力度。

当对方用力向我中线攻击,我不能提前以转马去卸力,而 应以桥手去接对方的攻击桥手。我方在桥手接触的过程中,已 消掉对方一部分力量,剩下的力量则通过以我为轴心,对方推 磨的方式自然而然地顺着我的腰、马而做圆周及向下传递运动 以达到全部卸力的目的。想象一下推磨的动作过程,便会十分 易于理解以上原理。石磨永远不会主动去转动,只有当人去推 时,人用了多少力去推,石磨才做相应的转动。也就是说转马 并非是主动的转动,而是相对积极的被动方为上乘。

动作说明:

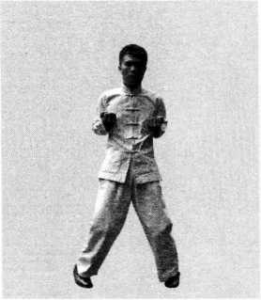

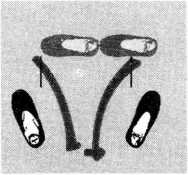

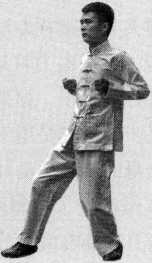

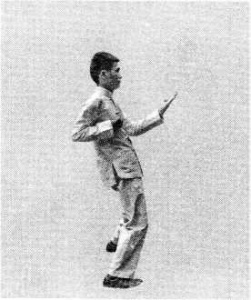

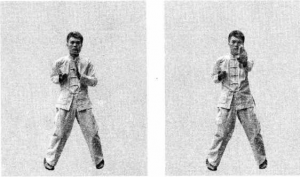

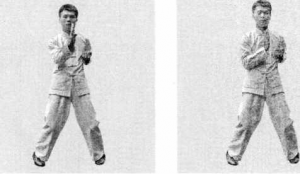

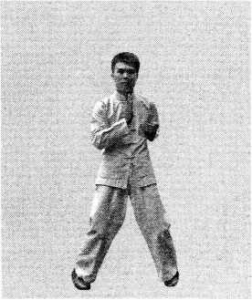

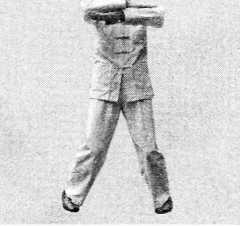

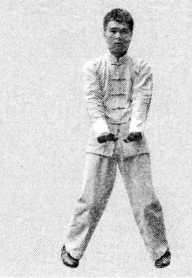

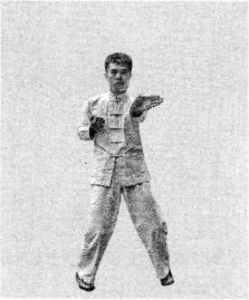

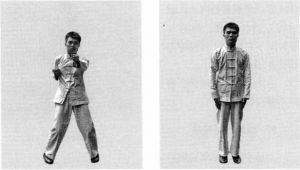

从二字钳羊马开始,在保持二字钳羊马基本要领不变的情 形下,运用腰马的力量带动身体向左转90°,将重心移交右 脚,如此叫做左转马。左转马后形成的一个新的桩马就叫做左 侧身掛羊马(图3-11)。

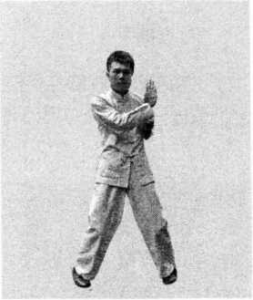

按照刚才的转动要点,从二字钳羊马开始,身体向右转, 将重心移交左脚,如此叫做右转马。形成新的桩马就叫做右侧 身钳羊马(图3-12)。

动作要领:

在刚刚开始练习时注意转马动作的幅度不要太大,体会转 动中周身一体的感觉,找到感觉后,再做完整的转马练习。转 马过程中要保持收臀、提跨、双膝内钳的要领不变,这一点尤 其重要。在转马时人要保持身体放松,松紧一体,切不可将肌 肉绷紧。要保持运动中身体的节奏感。

侧身钳羊马的动作和左右转马不同之处,在于身体转马形 成侧身钳羊马时保持住这个姿势不变,按照这个姿势站桩。

正身二字钳羊马时呼吸自然,五趾抓地,双膝稍内扣,胯 肌略收紧,含胸拔背,气贯全身。转换成侧身马时,除了身体 重心靠向后支撑腿以外,其他要领同正身二字钳羊马不变。站 桩时想象双膝夹着一个气球,肩背靠着一棵参天大树,体会身 体的紧松(刚柔)流动转换和这种松紧流动形成的本能内在协 调运动能力。

三、进马、退马

进马、退马如鹤舞般是咏春拳步法训练的特点。此步法是 双膝钳夹力与腰背力形成三角稳定的整体运动。即以腰马力提 膝进步,以钳夹力带动后膝自然用步,退如拉弓,进如射箭, 所以又称箭马步。如果说转马训练更多地是用于卸力防守,那 么箭马步训练则是用于猛烈的攻击。咏春拳以腰膝梯形三角力 带动全身的步法运动具备了整体流动的能力,这种整体流动的 步法不但产生了控制距离感,夺取攻防矛盾转换中的有利形 势,而且还能在卸力的同时,控制对方下盘,再通过加速度的 跟步,加大发力的威力。即这种整体流动步法具备了流动调 距、夺势发力的双重作用。如果没有上下联系,带动整体的腰 胯膝组成三角稳定力,动步中则会出现身到步不到,或步到身 不到的“冲身失形”的弊端。

动作说明:

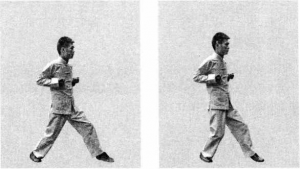

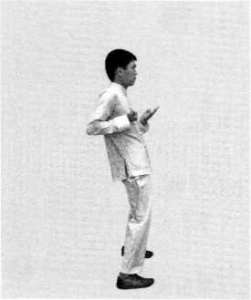

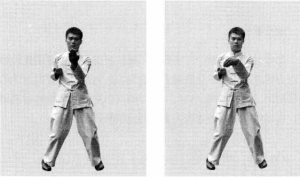

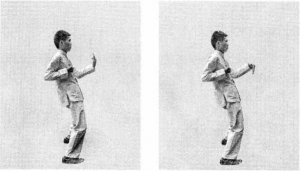

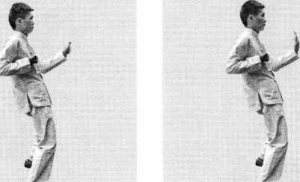

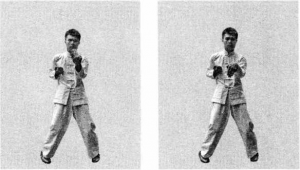

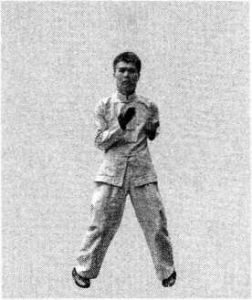

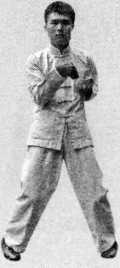

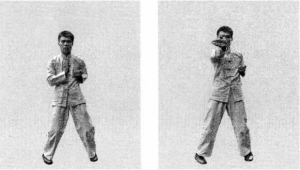

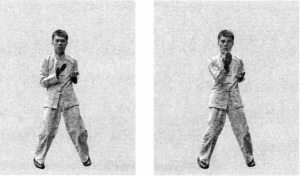

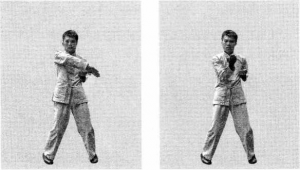

从左侧身钳羊马开始,用腰胯力启动左脚向前轻贴地面标 出20厘米左右的距离,然后右脚迅速上前跟进,使身体又恢 复成左侧身钳羊马。如此叫做进马(图3-13、图3-14)。

图3-13 图3-14

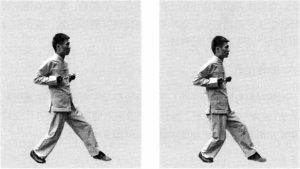

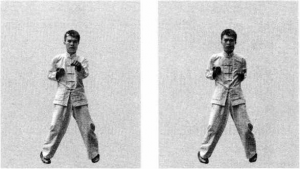

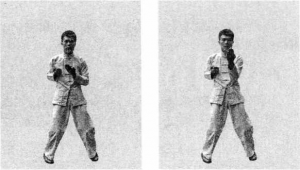

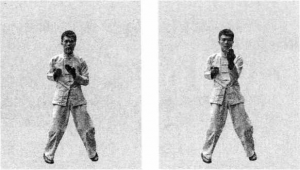

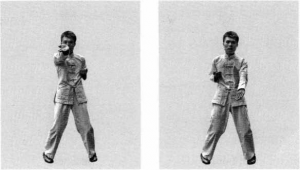

从左侧身钳羊马开始,用腰胯力启动右脚轻贴地面后退 20厘米左右的距离,然后左脚迅速后退同样的距离,使身体 又恢复成左侧身钳羊马。如此叫做退马(图3-15、图3-16)。

图3-15 图3-16

动作要领:

保持双膝夹力的带动作用。一进一跟意念腰脊与双膝构成 一个无形的三角形,带动整体运动。此法能保持正确稳固的身 架并训练出流动的整体力。

五、日字冲拳

出拳时将拳头竖起,这时拳头似一个“日”字的构图。咏 春拳讲求简单直接,以最直接的方法作出攻击,而两点之间又 以直线最短最快,因此日字冲拳是一个直拳,沿直线打击对 方。在小念头中,一开始就学日字冲拳,之后的一切变化都是 由这个日字冲拳所产生,可见日字冲拳的重要性。

当然,咏春拳的手法何止一个直拳,还有很多不同方位的 攻击手法,但这里笔者说咏春拳的本是日字冲拳,更重要的是想

表达出咏春拳的中心思想,即中线理论,最简单、最直接莫过于 中线的一拳,只要细心思考,就会明白咏春拳的变化确实是由这 条直线变出来的,所以不应太过沉醉于手法的多少而本末倒置。

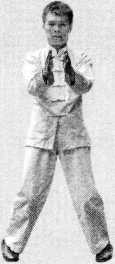

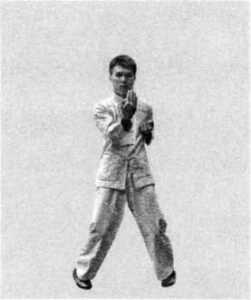

动作说明:

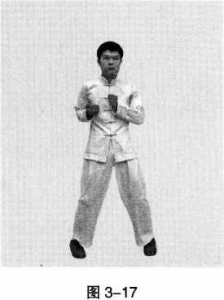

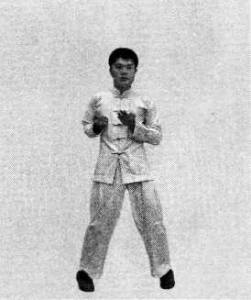

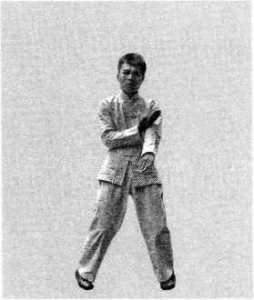

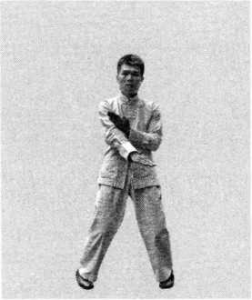

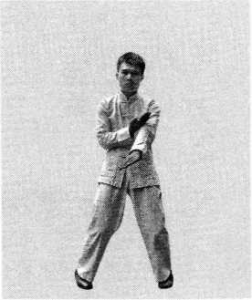

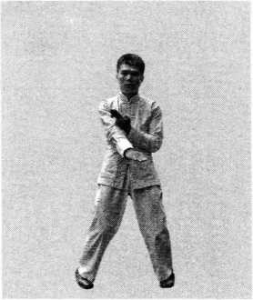

从二字钳羊马开始,先 将左拳移至胸部中线,前 臂稍内旋,使拳眼向上, 拳头与胸口保持一个拳头 位距离(图3-17);

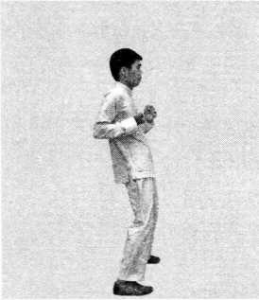

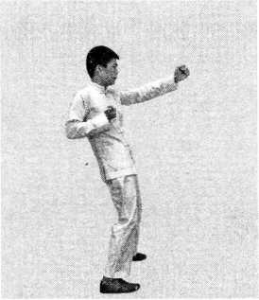

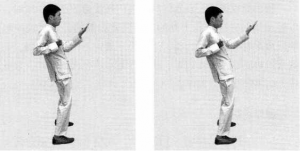

迅速将左拳沿胸部中 线向前直线冲出,手臂伸 直与胸平,拳眼向上,手 腕向上翘起,以无名指和 小指的掌指关节为着力点 (图 3-18、图 3-19)。

图3-18 图3-19

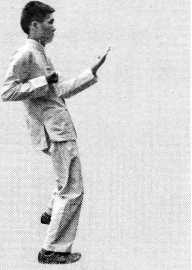

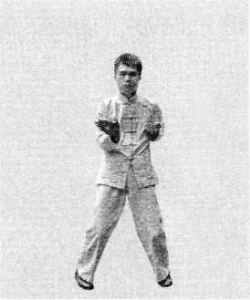

图3-20—图3-22为左手日字冲拳的侧视图。

图3-20 图3-21 图3-22

动作要领:

左手轻握拳,肘底发力,沿中线打出,左手完全打尽,拳 臂打直为限。咏春拳有“发拳肘在中”的拳诀,故每一拳必须注意手肘总贴近中线,以肘部发力将拳直线推出。冲拳整个过 程,手甚至全身处于放松状态。

六、摊手

摊手是小念头中日字拳后的第一个手法,是咏春拳门人在 实战对搏中使用率较高的防守手法,也是咏春拳中配合实用最 多的手法。从一定意义上讲,摊手就是松手放手之意,而在咏 春拳中所谓的摊手是指摊开对方攻击的拳脚。摊手是顺应对方 的攻击而变的,所以在咏春拳中摊手属化被动为主动的手法。

另外,摊手的流动变化性很强,在原位置上可直接旋变成 攻击动作日字冲拳,亦可稍作一定位置、角度的位移而变成膀 手、耕手、伏手等防守手法,尚可配合其他攻防动作组成“消 打同时”的高明打法。经典的摊手用法与变化乃是当对手攻人 我前方区时,相应以摊手或由摊手变伏手进行消解(外摊内 伏)。由于以上因素,摊手 作为咏春门“三式拳”的重 要组成之一就不足为奇了。

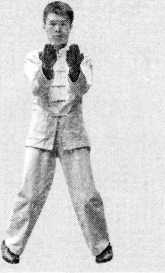

动作说明:

从二字钳羊马开始,左 拳变掌,掌心向上,将左掌 移至胸部中线,放松手腕,

左掌与胸口保持一个拳头位 距离(图3-23);

图3-23

以肘底力将左手掌慢慢依胸部中线向体前伸出,伸至肘部与胸口距离一个拳头位时停住,整个摊手完成。保持手 与肩高,或与胸部平齐亦可,实际运用时可根据对方手部动作 的高度来做调整。(图3-24、图3-25)。

图3-24 图3-25

图3-26—图3-28为左摊手的侧视图

图3-26 图3-27 图3-28

动作要领:

摊手训练目的是提高肘部力量及手肘与身体的整体力。正 确的摊手从侧面看,手臂成V字型,手掌是平的。摊手时易范的错误动作有:(1)摊手时肘部外翻,没有 沿身体子午线前行,导致肘部无法直接摊至中心。(2)摊手 时桩马松散,手部过低,无法体验三角力点与沉肘之力。(3) 摊手时肩架结构的变形使手法无法正确摊出,手部过于紧张用 力,无法做到沉肘传递力量,使力量只能局限于手部表面,无 法达到像水流一样绵绵不断,流过指尖。

七、膀手

咏春门力主以柔克刚,以小胜大,尤其是使用膀手时,非 常讲究卸力,最忌用蛮力来斗力。故膀手的最神明的使用方法 乃是:起膀必旋臂(旋臂以消对方部分力并改变对方力的方 向),膀上能消则消,消不了随力转。

膀手能攻能守,双膀同时于内门做快速的圆周翻滚时,可 以轻易地防守住来自上路的如暴风骤雨般的各种无规律组合 拳。攻击时变幻莫测,头、尾、中三节皆可作攻击武器,而且 常常随势而变:按头起尾,按尾起头,按中间飘膀起,如此使 敌人防不胜防。故膀手在“三式拳”中尤占重要位置。

动作说明:

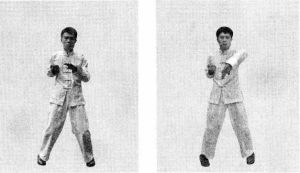

从二字钳羊马开始,左拳变掌,放松手腕,左肘向前上方 提起,带动左手臂以弧形抛出,掌心向外,抛出后,上臂与前 臂微曲成120°,左上臂抬起的高度与肩平,左手腕立在中线 位置(图3-29、图3-30)。

图 3-29 图 3-30

图3-31、图3-32为左膀手的侧视图。

图3-31 图3-32

动作要领:

动作过程中,整个左手臂处于旋转状态,用手臂的旋转触 及对方的攻击肢体,化解对方的攻击力。再配合前臂向身体的 中线膀出,这样就完全打乱了对方的攻击路线。巧妙地运用膀 手,可以借助对方的攻击力来破坏他的身体平衡。

八、伏手

摊手由外向内做90°弧度圈手,即成伏手。伏手的特征是 手掌屈伏在对手的前臂上面,而自己出伏手的手臂待在对方外 门。亦即伏手多以相对伏手的姿态出现于搏击中,而极少出现交相伏手的情况,原因是相对伏手的双方手臂成一条直线,在 这条直线上,伏手即可以发挥向下按、向左右跟随的独特功 能,这在黐手训练中表现得更明显,而交相伏手则无法完成上 述功能。

伏手稍作一定角度、弧度、位置的改变,即可灵活地变成 标指手、问手、膀手等。

动作说明:

在摊手的基础上,左掌屈腕使五指向上、掌心向内朝着自 己的身体,随即,左手以手腕为轴心,左掌做一内旋的内圈手, 旋至左手五指斜向右下方,掌心向内图3-35、图3-36为左伏手的侧视图(图3-33、图3-34)。

图3-33 图3-34 图3-35 图3-36

动作要领:

左手腕向上屈起的同时就内旋,不能先将手腕屈起再向内 旋,将伏手分成两个节拍来完成。尤其是实战时对方的手法变 化万千,如果无法瞬间做出伏手,则很难克制对方的攻击。

九、圈手

一个真正的搏击高手,在实战中取胜于对手,不在于招式 繁琐与花哨,而是用普普通通的动作,很随意地就能将对方的 攻击化于无形。比如,圈手。圈手仅是一个手腕的旋转动作, 非常简单。不仅能锻炼腕部肌肉的柔软与强韧度,还能轻松消 解对方擒拿手法,并作反擒拿之妙用。

在摊手的基础上,左掌屈腕使五指向上、掌心向内朝着自 己的身体。随即左手以手腕为轴心,以手腕带动左掌旋转一周 后,再次将掌心向内朝着自己的身体(图3-37 —图3-41)。

图3-37 图3-38 图3-39 图3-40 图3-41

图3-42 图3-43 图3-44 图3-45 图3-46

练习者还要练习另一种圈手技术,用肩关节带动手臂完成 圈手动作。

手腕向内旋转就叫做内圈手,手腕向外旋转的话就叫做外 圈手。

动作要领:

圈手时前臂要积极地稍作旋转来配合手腕完成圈手动作。 圈手能不能在实战中发挥应有的效果,在于平时的练习多寡。 只要练习者多下工夫去摸索,就可以化腐朽为神奇。

十、抽撞拳

咏春拳的抽撞拳乍一看类似西洋拳击中的勾拳,但是二者 有着很大的区别,这主要是由于各自所在的武术体系不同决定 的,并无优劣之分。

因为在实战中,抽撞拳多是由膀手转变而成使用,咏春拳 练习者很少主动用抽撞拳来攻击对方,这样胜算不大。这也是 咏春拳的抽撞拳有别于其他派系同类拳法的原因。

动作说明:

由二字钳羊马开始,在手臂弯曲成90°夹角的基础上,左 拳沿胸部中线向前、向上直线冲出,拳所击打的位置与肩平, 拳眼向左(图3-47)。

图3-47为左抽撞拳的侧视图。

动作要领:

肘要弯曲成90°,保持这个角度不变。大于或小于90°, 都

图3-47 图3-48

会导致在拳头击打对方时无法最佳地使出腰马之力。肘要归 于身体的中线,这样才便于实际运用中攻防技术的变化。

十一、耕拦手

耕拦手由耕手和拍手组成。耕手主要功能为阻截来自中路 的攻击,拍手主要功能为拦截来自上路的攻击。在实战对搏 中,耕手往往与拍手一起组合应用。耕拦手的交替互换和左右 快速整体晃动,可防守住几乎所有的无规律的组合拳和来自中 上路的各种技法的攻击。同时,耕拦手在攻防中,有着独到的 “粘打”互换的生生不息的连续换打换守的特征,其具体表现 为:双手上下组合防守时,一旦耕手触碰到对方主桥手即刻利 用圈手粘住其桥手,同时拍手疾变成相应的攻击手攻击对方; 反之,一旦拍手触碰到对方桥手即圈手粘其桥手,耕手变攻击 手袭击对手。

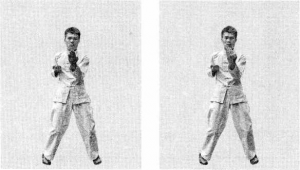

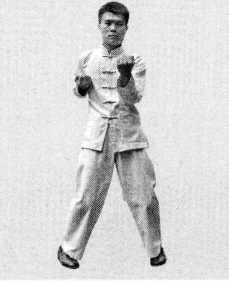

动作说明:

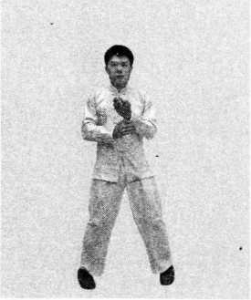

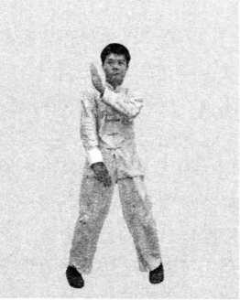

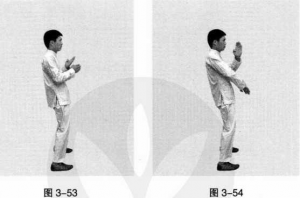

在二字钳羊马的基础上, 左右手同时由拳变掌进行动 作,左手前臂经过胸部中线 后向左下方格击,手臂停于 左腰前方,掌指向下,掌心 向内,形成左耕手;右手前 臂则在同一时刻由胸部的高 度从右向左做格击动作,形 成右拍手,手臂停于左肩前 方,掌指向上,掌心向内。 如此形成的耕拦手动作,叫 做左耕右拦手(图3-49、图3-50)。按照同样的要领左右手交换,做右耕左拦手(图 3-51、图 3-52)0

图3-49 图3-50 图3-51 图3-52

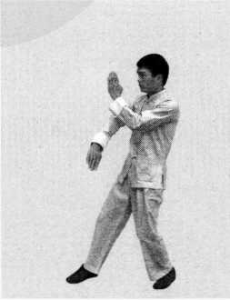

图3-55

图3-53、图3-54为右耕左拦手的侧视图。

动作要领:

耕拦手的奥妙在于锻炼 双手同时发力的协调配合的 能力。在耕拦手的实际运用 中,往往会配合转马一起使 用(图3-55),这是由于用 耕拦手防守时,不是用蛮力 硬接住对方的攻击力量,而 是运用腰马的转动将力量卸 掉,左右双手则由耕拦手的防守动作迅速变化成相应的攻击动作去还击对手。

十二、正踢腿

在实战中利用人的先天本能去完成技击动作是一种局明的 艺术。咏春拳的正踢腿便是立足这一理念,动作简单,抬腿便 向前踢出,练习者不需要开胯拉韧带也可以将这一腿踢起来, 在实战中使用起来也相当方便。

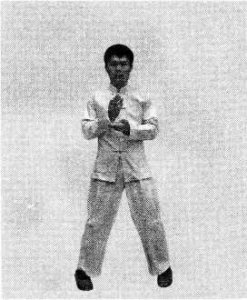

动作说明:

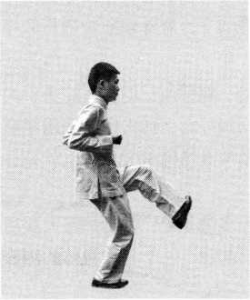

由二字钳羊马开始,左脚屈膝自然抬起,用腰胯之力推动 左脚向前上方踢击,力点在脚掌(图3-56、图3-57)。

图3-56 图3-57

动作要领:

不要将腿抬得太高,将脚抬至腹部的高度是没有必要的, 这样反而影响动作速度。只要将脚掌抬离地面就行,然后迅速 踢出。由于不需要把腿抬得太高的缘故,起腿后踢击的方向应 该是向前、向上的。

踢击的高度视目标而定,低可以踢击对方的膝盖,高可以 踢对方的腹部。对于柔韧性不好的练习者来说,不要追求踢击 的高度,这样在实战中不但无法踢中对方,反而容易使自己的 身体失去平衡。

十三、侧撑腿

电影中李小龙的侧踢将人端出数米远的威力确实让人叹为 观止,但是这不是咏春拳中的侧撑腿,二者在实战运用和动作 上有很大差别。

实战中咏春拳主张拳、脚、肘、膝并用,但是更注重手的 攻击技巧。所以咏春拳的侧撑腿同国外自由搏击中的侧踢腿有 很大差异,咏春拳的腿法注重速度和灵活性最大化,也就是在 快的前提下追求踢击的力量。

侧撑腿同正踢腿在动作上并无多大差异,都是抬起大腿后 踢出。只不过一个是在身体的正面起腿,一个是在身体的侧面 起腿。

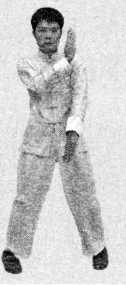

动作说明:

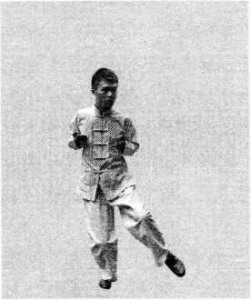

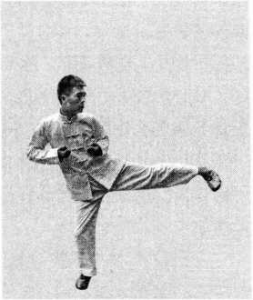

由二字钳羊马开始,左腿屈膝自然抬起,用腰胯之力推动 左脚向左侧上方踢击,力点在脚掌(图3-58、图3-59)。

图3-58 图3-59

动作要领:

咏春拳腿法的力量来自腰胯,在脚快速踢出的时候,用腰 膀向踢击的方向外撑来帮助踢击发力,但在发力时要保持身体 的平衡。

踢腿时,要保持脚与目标成直线,也就是说脚从地上抬起 时直接沿直线踢击目标。这与散打、跆拳道等搏击术的侧踢 不同。

弟二节小念头

小念头是咏春拳最基础、最根本的套路,又可称为“小练 头”,是咏春拳的人门套路。当一名初学者启蒙之日,师父会 以告诫的语气对他说:“小念头不正,终身不正;习武如是,做人如是。”这道理其实很好理解,因为小念头中包含了咏春 拳的各种基本动作,而日后千变万化的招式,都是在这些基本 动作上变化、组合而成;若练习者连这套最基础的拳法都练不 好,其日后技术之坏将不待言,而立身处世,若连一点小小念 头都不向正途发展,那么,该咏春拳练习者的品格之差亦不难 想象了!由此可知,“小念头”一词意带双关;创此名称的人 用心良苦,堪作今日咏春拳门人在“武”与“德”方面立身处 世之铭。

大多数武术的套路都有迅捷、飘逸漂亮的手法和步法组 合。然而咏春拳却不同,咏春拳的套路一向没什么观赏性,其 中尤以小念头为甚。小念头可以说根本没有步法或腿法,整套 拳都是站在原地打的,不懂的人甚至会觉得这套拳看起来很滑 稽。然而实际上,小念头几乎包含了咏春拳所有的进攻和防御 手法,从最重要的日字冲拳、侧面攻击的拂手,以及摊手、膀 手、拍手、耕手等所有的防御手法,乃至于锻炼手腕灵活度的 圈手,在小念头中都会得到锻炼。只要长期练习小念头,你会 发现自己不知不觉中已经熟练了咏春拳所有的手部动作。

此外,小念头也包含了咏春拳的许多重要实战原则,如正 面朝形、守中用中、“不动肘”防御原则等。正因为小念头没 有步法,全部都是正面朝前的动作,你就不得不习惯咏春拳的 正面对敌形态;而小念头所有的动作都严格遵循中线原则、以 肘部为轴心去运作,自然而然就有了咏春拳实战的基础功力。

小念头整个套路均在原地打完,目的是用来锻炼下盘功 力;在练习整套小念头时要求全身放松,绝对不能全身绷紧地 去打,要心平气和地去演练。事实上除了日字冲拳以外,其他 动作最好都放慢去打,特别是“一摊三伏手”这个锻炼手腕灵 活和卸力的动作,更要缓慢、松沉地去打,这样长期下来,自

然就能练出咏春拳外松内紧、由外透内的功力了。

该套路按侧重点不同分为三节,不过其总体目标都是要获 得正确的身架和角度。在整个套路中身体不动,只有手臂运 动3很多动作都是由一只手臂完成的,另一只手臂保持预备 姿势。

起势可以让我们了解如何找到正确的身架,如何确定中线 以及如何进行中线出拳。

第一节以直臂动作为主,可以在肩部不动的情况下,让我 们的手臂和腕部肌肉得到正确的锻炼。伏手和圈手也包含在第 一节中。本节在练习时要缓慢而凝重,有的人把这种状态比作 一种冥想状态。该节以拍手、护手和圈手结束,在圈手动作 中,前臂肌肉拉伸,肩部旋转至最大限度。

在第二节中.我们可以学会各个方向上力的正确运用。每 个动作过程中手臂应始终保持放松,直到能量最终得以释放, 发出咏春拳独有的爆发力。在能量释放出之后,手臂应立刻返 回放松状态,继续下一个动作。双手通常以相同动作向身体两 侧打出。这样可以让身体两侧保持平衡,以免初学者做出多余 的身体动作。本节练习时动作要轻快。

第三节以基本手形的练习为主,从拍手、横掌和圈手开 始,接着由摊手转为耕手和横掌,由膀手转为摊手和底掌,最 后是双手配合练习。本节在练习中应侧重正确的位置和能量的 运用。套路以三连拳和圈手结束。

在练习小念头的过程中必须将全身放松,包括双肩、手 腕、手肘,挺胸收腹,收起臀部(即要提肛),肩膀下垂(沉 肩),两膝向内钳。练习小念头要注意沉肘的作用,这样会力 气更大;做摊手时不用力,放松,对手作用于你的摊手的力- 会贯人你的双腿,使你的马步更稳。做其他的膀手、耕手等等也不用力。要注意肘是用力点,也是力量的源泉,而你的意念 是向着对手,向前!小念头在劲力上要求首先是“舍力”,具 体练习时全身放松,出手轻灵、敏捷、自然,这样才能从“舍 力”到“卸力”到“借力” 一步步提高。

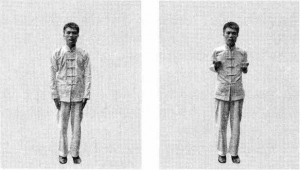

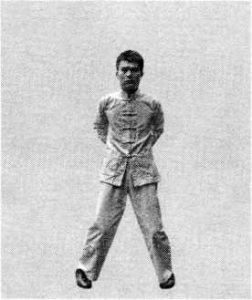

1.预备势

身体自然站立,双脚并拢,双掌分别垂于左右大腿外侧, 全身放松,自然呼吸;目视前方(图3-60)。

2.立正抱拳

两手从双腿侧面向上提起,同时双手由掌变拳,双臂稍微 用力向后拉,将双拳拉至胸部的左右两侧,拳心向上,拳背向 下;目视前方(图3-61)。

图3-60 图3-61

3.正身二字钳羊马

上动不停,两膝微屈, 双脚以脚跟为轴,将双脚前 脚掌向左右尽量最大幅度分 开(图 3-62、图 3-63);再以双脚前脚掌为轴将 双脚后跟左右分开,使双脚 尖形成一个40。左右的夹 角,双脚全脚掌贴着地面, 双膝稍内扣,含胸收腹,收 起臀部,使臀部不向后突 出;目视前方(图3-64)。

图3-62 图3-63 图3-64

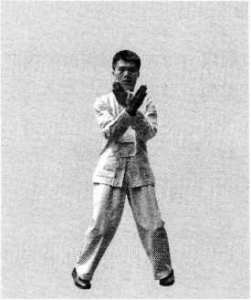

4.交叉耕手

上动不停,双拳同时变掌在胸前交叉,左手在上,右手在 下,双手手背向下,掌心向上(图3-65);

图3-65

双手在保持重叠不变的情况下一起做下插动作,同时将双 手内旋,使双手的手掌背向外朝着身体前方,掌心向内朝着自 己的身体,左手在外,右手在内;目视前方(图3-66)。

图3-66

5.交叉摊手

上动不停,双手上臂不动,同时屈肘将两前臂提起,并保 持交叉之势不变,左手在上,右手在下,双手同时外旋,使掌 背斜向下,而掌心斜向上;目视前方(图3-67)。

图3-67

6.收拳

上动不停,双手由掌变拳,一起收回胸侧,两臂微用力 向后拉,拳心向上,拳背向下;目视前方(图3-68)。

7.左曰字冲拳

上动不停,以肘底力将左拳沿胸部中线向前直线冲出,手 臂伸直与肩平,拳眼向上(图3-69、图3-70)

图3-69 图3-70

8.左圈手收拳

上动不停,左手成掌, 外翻成摊手,掌心向上,手 指向前(图3-71);

左掌屈腕使五指向上, 以手腕为轴心,左掌做一 内圈手,当圈至手指向下 时,左手握拳收回于身体 左侧,高与胸平;目视前方 (图 3-72— 图 3-75)。

图3-72 图3-73 图3-74 图3-75

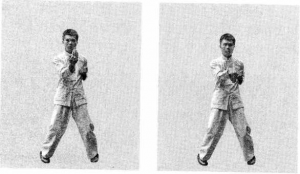

9.右曰字冲拳

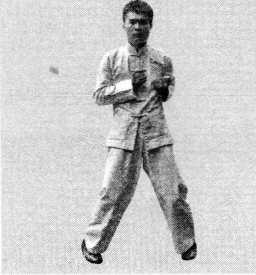

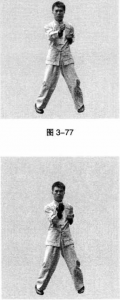

上动不停,以肘底力将右拳沿胸部中线向前直线冲出,手 臂伸直与肩平,拳眼向上(图3-76、图3-77)。

图3-76

10.右圈手收拳

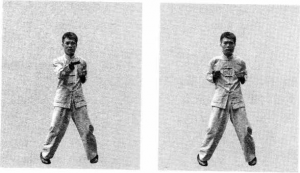

上动不停,右手成 掌,外翻成摊手,手指向 前(图 3-77);

右掌屈腕使五指向上, 以手腕为轴心,右掌做一 内圈手,当圈至手指向下 时,右手握拳收回于身体 右侧,高与胸平;目视前 方(图 3-78—图 3-82)。

图3-79 图3-80 图3-81 图3-82

11.左摊手

上动不停,将左拳变掌移至胸部中线位置,掌心向上,以 肘底力将左手掌慢慢依胸部中线向体前伸出,伸至肘部与胸口 距离一个拳头位时稍停(图

3-83、图3_84)。

图3-83 图3-84

左手以手腕为轴心 做一内圈手后变成护手, 手指向上,掌心向右 (图 3-85— 图 3-88);

图3-86 图3-87

图3-88 图3-89

将左护手以肘底力 慢慢回收于胸前,护手 与胸口须保持一个拳头 位距离;目视前方(图 3-89)。

12.左三伏手

上动不停,左手腕放 松内屈,变护手成伏手, 手背向上,掌指向右下 (图 3-90)以肘底力将左手慢慢部与胸口距离一个拳头位时稍停(图3-91);左手以手腕为轴心做一内圈手后变成护手,手指向上,掌心向右(图 3-92 —图 3-94);

图3-91 图3-92

图3-93 图3-94

将左护手以肘底力慢慢回收于胸前,护手与胸口须保持一 个拳头位距离;目视前方(图3-95)。

如此重复上述动作,共做3次。

图3-95

13.左拍手

上动不停,将胸前左护 手横推向右与肩齐,手指向 上,掌心向右(图3-96);

图3-96

再将左手收回胸前成护 手,手指向上,掌心向右; 目视前方(图3-97)。

14.左印掌

上动不停,左掌依中线 向前推出,手掌与头同高, 手指向上,掌心向前;目视 前方(图3-98)。

图3-97、98。

动作同“8”。略。

15.右摊手

上动不停,右拳变掌 移至胸部中线位置,掌心 向上,以肘底力将右手掌 慢慢依胸部中线向体前伸 出,伸至肘部与胸口距离一 个拳头位时稍停(图3-99、 图 3-100);右手以手腕为轴心做一 内圈手后变成护手,手指向 上,掌心向左(图3-101— 图 3-104);

图3-99 图3-100 图3-101

图3-102 图3-103 图3-104 图3-105

将右护手以肘底力慢慢回收于胸前,护手与胸口须保持 个拳头位距离;目视前方(图3-105)。

17.右三扶手

上动不停,右手腕 放松内屈,变护手成伏 手,手背向上,掌指向 左下(图3-106);

图3-106

右手以肘底力慢慢 依中线向前推出,至肘 部与胸口距离一个拳头 位时稍停(图3-107);

图3-107

右手以手腕为轴心 做一内圈手后变成护手, 手指向上,掌心向左 (图 3-108 —图 3-110);

图3-108 图3-109 图3-110

将右护手以肘底力慢慢回收于胸前,护手与胸口须保持一 个拳头位距离;目视前方(图3-111)。

如此重复上述动作,共做3次。

18.右拍手

上动不停,将胸前右护 手横推向左与肩齐,手指向 上,掌心向左(图3-112);

图3-112

再将右手收回胸前成护 手,手指向上,掌心向左; 目视前方(图3-113)。

19.右印掌

上动不停,右掌依中线 向前推出,手掌与头同高, 手指向上,掌心向前;目视 前方(图3-114)。

图3-113 图3-114

20.右圈手收拳

动作同“10”。略。

21.左襟手

上动不停,左拳变掌沿身侧下按,掌心向下,手指向左; 目视前方(图3-115、图3-116)。

图3-115 图3-116

22.右襟手

上动不停,右拳变掌沿身侧下按,掌心向下,手指向右; 目视前方(图3-117、图3-118)。

图3-117

23.后双襟手

上动不停,将双手提起至腰后,掌背贴住后腰,手指向下(图3-119)。

图3-119

双掌往后下方撑打, 掌心斜向地面,手指斜向 自己的双腿方向;目视前方 (图 3-120)。

图3-120

24.前双襟手

上动不停,将双手提起 至身前腹部,掌心斜向下, 手指斜向上(图3-121);

图3-121

双掌往前斜向下方撑 打,掌心斜向下,手指斜向 上;目视前方(图3-122)。

图3-122

25.双拦手

上动不停,双掌向上回收至与肩平,使上臂和前臂屈曲成 90°角,左手在上,右手在下,掌心向下,左掌在右肘上,右掌置于左肘下;目视前方 (图 3-123)。

图3-123

26.双拂手

上动不停,双掌向左右 同时分开打横,分开后两臂 约与身体成一直线,高与肩 平,掌心向地(图3-124)。

图3-124

27.双拦手

上动不停,双掌随即向内回收成双拦手,右掌置于左肘上,左掌停于右肘下,掌心向 下;目视前方(图3-125)。

图3-125

28.双枕手

上动不停,双掌由上往下切,掌心互对,双手置于胸部中线位置;目视前方(图3-126)。

图3-126

29.双摊手

上动不停,双手掌同时外翻成摊手,双手间隔一拳宽的距 离,高与肩平,掌心向上,十指向前;目视前方(图3-127)。

图3-127

30.双室手

上动不停,双掌向内 翻,掌背向上,十指向前。 翻掌时用肘底力将双手微 向后收,手肘与胸部须保 持一个拳头位距离,双肘 向中线靠拢;目视前方 (图 3-128)。

图3-128

31.双标指

上动不停,双掌向前 标出直插喉部,掌心向 下,十指向前;目视前方 (图 3-129)。

图3-129

32.双襟手

上动不停,双掌向下 按,与腹部齐,掌心斜向 下,十指向前;目视前方 (图 3-130) 。

图3-130

33.正身双顶手

上动不停,双手屈腕以手腕背向上顶,高及喉部,掌心向 内,十指向下;目视前方(图3-131)。

图3-131

34.双手收拳

上动不停,双掌变拳随即收回胸侧,拳心向上;目视前方

(图 3-132、图 3-133)。

图3-132 图3-134

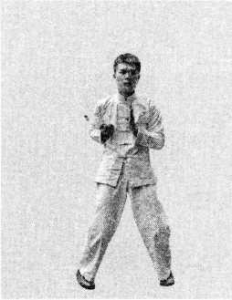

35.左拍手

上动不停,左拳变掌横 推向右与肩齐,掌心向右, 手指向上(图3-134);

再将左手收回胸前, 手指向上,掌心向右;目 视前方(图3-135)。

图3-135

36。左横掌

上动不停,左掌向前方直线撑出,高及喉部,掌指向左, 掌心斜向前;目视前方(图3-136)。

图3-136

37。左圈手收拳动作同“8”。略。

38.右拍手

上动不停,右拳变掌横 推向左与肩齐,掌心向左, 手指向上(图3-137);

图3-137

再将右手收回胸前,手指向上,掌心向左;目视前方 (图 3-138)。

39.右横掌

上动不停,右掌向前方直线撑出,高及喉部,掌指向右, 掌心斜向前;目视前方(图3-139)。

图3-138 图3-139

40.右圈手收拳动作同“10”。略。

41。左摊手

上动不停,左拳变掌,掌心向上,将左掌移至胸部中线, 放松手腕,左掌与胸口保持一个拳头位距离(图3-140);

以肘底力将左掌慢慢依胸部中线向体前伸出,伸至肘部与 胸口距离一个拳头位时稍停;目视前方(图3-141)。

图3-140 图3-141

42.左耕手

上动不停,左掌以斜线往左下方下格成左耕手,手背向 前,手指向下;目视前方(图3-142)。

图3-142

43.左摊手

再将左掌由内而外向上转成摊手,掌心向上,取中线;目 视前方(图3-143)。

44。左圏手

上动不停,左掌屈腕使五指向上,掌心向内朝着自己的身 体(图 3-144);

图3-143 图3-144

左手以手腕为轴心,左掌做一'内旋270°的内圈手,左手 五指向左,掌心斜向前;目视前方(图3-145、图3-146)。

图3-145 图3-146

45.左横掌

上动不停,左掌向体前直线撑打,高及腰部,掌指向左, 掌心斜向前;目视前方(图3-147)。

图3-147

46.左圈手收拳动作同“8”。略。

47.右摊手上动不停,右拳变掌,掌心向上,将右掌移至胸部中线, 放松手腕,右掌与胸口保持一个拳头位距离(图3-148);

以肘底力将右手掌慢慢依胸部中线向体前伸出,伸至肘部 与胸口距离一个拳头位时稍停;目视前方(图3-149)。

图3-148 图3-149

48.右耕手

上动不停,右掌以斜线往右下方下格成右耕手,手背向 前,手指向下;目视前方(图3-150)。

图3-150 图3-151

49.右摊手

再将右掌由内而外向上转成摊手,掌心向上,取中线;目 视前方(图3-151)。

50.右圈手

上动不停,右掌屈腕使 五指向上,掌心向内朝着自 己的身体(图3-152);

图3-152

右手以手腕为轴心,右 掌做一内旋270°的内圈手, 右手五指向右伸展,掌心斜 向前;目视前方(图3-153、 图 3-154)。

图3-153 图3-154

51.右横掌

上动不停,右掌向体前 直线撑打,高及腰部,掌指 向右,掌心斜向前;目视前 方(图 3-155)。

图3-155

52.右圈手收拳

动作同“10”。略。

53.左膀手

上动不停,左拳变掌,

放松手腕,左肘向前上提 以弧形向胸前中线抛出,掌心向外,抛出后,上臂 与前臂微屈成120°角,左 手腕在中线位。目视前方 (图 3-156)。

图3-157

54.左摊手

上动不停,左肘向内回卷,手臂外翻成摊手,掌心向上, 放松手腕,取中线;目视前方(图3-157)。

55.左底掌

上动不停,左掌向外屈腕,掌心向外,掌指向下,再将左 臂向前往上托出,高及喉部;目视前方(图3-158)。

图3-157 图3-158

56.左圈手收拳动作同“8”。略。

57.右膀手

上动不停,右拳变掌,放松手腕,右肘向前上提以弧形抛 出,掌心向外,手指向下。抛出后,上臂与前臂微屈成120° 角,右手腕在中线位;目视前方(图3-159)。

58.右摊手

上动不停,右肘向内回卷,手臂外翻成摊手,掌心向上, 放松手腕,取中线;目视前方(图3-160)。

图3-159 图3-160

59.右底掌

上动不停,右掌向外屈腕,掌心向外,掌指向下,再将右 臂向前往上托出,高及喉部;目视前方(图3-161)。

图3-161 图3-162

60.右圈手收拳

动作同“10”。略。

61.三脱手

上动不停,左拳变掌向腰部正前方位置下格成耕手,手背 向前,手指斜向右下方。同时将右拳变掌,掌心向上,手指斜 向左,轻贴于左肘上(图3-162);

右掌反转成掌背向上并迅速沿左前臂往下削,右掌下削至 左手腕时,左掌随即反转成掌心向上,然后将左臂往后收,再 将左掌轻贴于右肘上,手指斜向右(图3-163、图3-164);

图3-163 图3-164

再将左掌反转成掌背向 上并迅速沿右前臂往下削, 左掌下削至右手腕时,右掌 随即反转成掌心向上,然后 将右臂往后收,再将右掌轻 贴于左肘上,手指斜向左 (图 3-165);

图3-165

右掌再次反转成掌背 向上且沿左前臂往下削,

右掌下削至左手腕时,左 掌随即反转成掌心向上,然 后将左臂往后收,再将左 掌轻贴于右肘上;目视前方 (图 3-166)。

图3-166

上述乃一连串动作,中 间不要停顿。

62.连环曰字冲拳

上动不停,左掌变拳沿 胸前中线向前冲出,拳眼向上,右掌同时变拳回收于胸前中 线,靠近左肘关节上方位置,拳眼向上(图3-167);

右拳沿左前臂桥面向前直线冲出,拳眼向上,左拳亦同时 回收于胸前中线,靠右肘关节上方位置,拳眼向上(图3-168);

图3-167 图3-168

左拳沿右前臂桥面向前直线冲出,拳眼向上,右拳亦同 时回收于右胸侧;目视前方(图3-169)。

图3-169 图3-170

上述乃一连串动作,中间不要停顿。

63.左圈手收拳 动作同“8”。略。

64收势

双脚合拢,立正收势,目视前方(图3-170)。

浏览14,253次