系统性原则是指持续地、循序渐进地组织运动训练过程的训练原则。此原则 的确立与运动训练过程的连续性和阶段性的基本特征密切相关。它一方面指出运 动员在一般情况下,必须循序渐进地而不是突变式地增加运动训练负荷,才能取 得理想的训练效果。另一方面也指出了运动员只有经过长时期、持续地训练,才 有可能攀登运动的高峰。

二、系统性原则的科学依据

(一)机体生物适应的阶段性

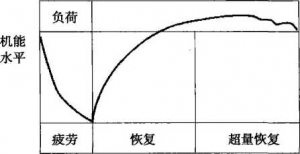

人体在散打运动训练负荷下的生物适应过程,不仅是长期的,而且也是阶段 性的。运动员的机体对一次适宜散打训练负荷的反应,可分为工作、疲劳、恢 复、超量恢复和训练效应消失等几个阶段(图1)。

图1机体负荷的应激反应(依雅可夫列夫,转引自田麦久)

在较长时间跨度内,如几个月至一年的训练过程中,散打运动员的机能能力 '变化同样经历着不同的阶段,这就是散打运动竞技状态的形成、保持和消失三个 阶段。

为了在重大的散打比赛中创造优异成绩,教练员和运动员总是力求共同协 作,通过科学的训练和安排,从心理和生理上作好充分的准备,将自己在运动训 练中获取的竞技能力最充分地发挥出来,创造优异的成绩。运动员参赛的准备状 态,叫做竞技状态。运动员是不可能始终处于最佳竞技状态的。在机体高度紧张 动员之后,必然要进入一个调整阶段,以便在生理和心理上得到充分的恢复,而. 后重新动员起来进人新的运动训练阶段。散打运动员必须多次经历这一过程,才 能够一步步走向竞技运动的巅峰。

(二)机体生物适应的长期性

系统的持续训练是取得理想运动训练效应的必要条件。散打运动员的机体对 训练负荷的生物适应,必须通过机体自身的各个系统、各个器官和各部肌肉的变 化逐步实现。散打运动员的竞技能力是多种能力的综合表现,它不仅涉及生理、 心理等各个方面的因素,而且还受先天和后天因素的影响。因为,散打运动员身 体机能的适应性改造,包括中枢神经系统功能的改造,都不是短期内所能奏效 的。所以,散打运动训练要想提高运动员的竞技能力,必须通过运动员身体内部 的适应性改造才能实现。然而,要使运动员在生物学方面发生良好的变化,则需 要较长时间艰苦的专项训练后才能获得。

(三)训练效应的不稳定性

散打运动员在运动训练负荷作用下所获取的竞技能力,无论是体能、技 能、战术能力、运动智能,还是心理素质的变化都具有不稳定的特点。当散打 运动训练的系统性和连续性遭到破坏而出现间断或停顿的时候,已获取的训练 效应也会消退,甚至完全丧失。例如,散打运动员的体能变化主要表现为速 度、力量和耐力素质的改变,运动训练一旦停止后,这些运动能力消退较快, 特别是经过强化训练手段所获取的训练效应消退得更快。又如,在散打运动训 练中所获得的良好技能,表明运动员神经系统的相关中枢之间建立了良好的暂 时联系,这种神经联系可支配运动器官完成相应的攻防动作。只有经过长时间反复地强化这种暂时联系,才能够使动作的各个环节协调配合并避免技能的逐 渐消退,如果中断训练,中枢神经系统对肢体精确运动动力定型遭到破坏。为 了避免散打运动技能、体能的消退,克服训练效应的不稳定性,必须在训练效 应产生并保持一定时间的基础上重复给予刺激,使专项训练的效应得到强化和 积累,并且使运动技能得到不断地完善和发展。因此,要想获取理想的散打运 动训练效果,有效地发展运动员的体能、技能、战术能力、运动智能,以及心 理能力,就一定要保持专项训练过程的连续性,使运动员系统地、不间断地参 加运动训练。

三、贯彻系统性原贝啲训练学要点

(一)保持散打运动训练的系统性

健全多级运动训练体制

散打运动员多年系统的训练活动,一定要有健全的训练体制作保障。尽管 不同国家的竞技运动训练体制各不相同,但它们都着眼于保证运动员多年系 统训练的运作。目前现行中小学课外训练、业余体校和竞技运动学校训练, 以及优秀运动队的训练的三级训练体制,它们各自担负着多年训练过程中不 同阶段的训练任务。在散打运动训练体制走向三级运动体制的过程中,需进 一步完善。

为了保证组织各级散打运动训练完成各自的任务,保证运动员多年运动训练 的系统性,在最佳竞技年龄区间表现出最高专项运动竞技状态,各级之间要密切 衔接,以防运动训练各行其是。为此,应采取以下相应对策:

制定散打运动员不同年龄阶段系列训练大纲。

建立与多年专项训练各阶段基本任务相适应的竞赛制度。

⑶建立和健全相应的运动训练奖励制度,以鼓励中小学、业余体校和运动 学校的教练员及运动员认真完成散打基础运动训练和高级运动训练的任务。

建立和强化正确的训练动机

动机是“人们经常以愿望、兴趣、理想为形式表现出来的激励个体发动和维持其行为,并导向某一目标的一种心理过程或主观因素”(林秉贤,1985)。散 打运动员只有具有强烈的运动训练动机,才会主动积极地坚持多年系统运动训 练,从而攀登专项竞技水平的高峰。

制定科学的训练计划

在现代散打竞技运动中,运动员只有经过长时间的系统训练,才有可能参与 高水平的激烈争斗,夺取冠军。但对这种长时间的专项运动训练活动,则又必须 科学地予以全面规划。科学制定散打运动训练计划,是保证训练的连续性、取得 理想训练效果和确保良好比赛成绩不可或缺的条件。

社会为散打运动训练提供有力的保证

现代散打运动训练活动,不再仅仅是教练员和运动员之间的双边活动,而是 涉及到社会生活的各个方面。因此,有力的社会保证也就成为保持系统运动训练 必不可少的重要条件。运动员的学习、职业、经济收入、婚姻、家庭等各方面的 状况,都对其运动训练有着重要影响,而这些问题的有效解决,也必然会给运动 员的训练活动提供极大的支持。

(二)按阶段性特点组织散打运动训练过程

散打运动训练过g的组织实施,必须遵循其阶段性的特点,有步骤、有顺序 地进行,这一顺序是¥固有的程序排列的,如全程性多年运动训练依次分为基础 运动训练阶段、专项提高阶段、最佳竞技状态阶段和竞技状态保持阶段。一次4~ 12个月的运动训练大周期,依次可分为准备时期、比赛时期和恢复时期。一次 运动训练课依次分为准备部分、基本部分和结束部分等。散打运动训练过程的程 序性表现在运动训练的各个方面,其练习内容的程序性在许多情况下都是不可逆 的,必须按照固定的程序进行,这样才能取得理想的运动训练效果。否则,会产 生许多不良的后果。

第五节周期性原则

一、周期性原则释义

周期性原则是指周期性地组织散打运动训练过程的训练原则。根据散打运动 员生物节律的变化规律、竞技状态形成与发展周期性规律,以及运动竞赛安排的 周期性特点,按一定的动态节律、循环往复、逐渐安排专项训练内容和负荷的量 与强度。

二、周期性原则的科学依据

(一)物质运动周期性的普遍规律

世界上万事万物的运动和发展都是周而复始而呈现周期性的。每个周期性 的运动不停地发展,每个往复、每个循环都不会完全相同。每一个新的运动 周期,都不是上一个运动周期简单的重复,而应是在原有基础上螺旋式地提 高到一个新的水平。物质运动这一普遍规律决定了散打运动训练具有周期性 的特征。

(二)散打运动员竞技能力变化的周期性特点

散打运动员竞技能力的提高,明显地表现出周期性的特征。在一次负荷下, 运动员机体能量消耗产生疲劳,然后解除负荷,逐渐得到恢复,通过超量恢复机 制,使得运动能力得到提高。在这个基础上再给予下一次负荷,又开始了一个新 负荷周期(图2)。

图2人体机能的周期性提高(引自田麦久,19991每一次适宜的负荷都会引起机体的适应性变化,多次适宜负荷的刺激,就会 引起运动员机体发生多次的适应性变化。在这一变化过程中,运动员的运动能力 不断得到提高,散打专项竞技能力就会不断地向良好的方向发展。与此同时,运 动员的心理能力也有很大提高,并保持相对稳定的状态,各个系统之间保持着高 度的协调性,从而进入一种良好的竞技运动状态。在强烈的参赛动机驱使之下, 运动员高度地动员机体的潜能,在竞赛中常常会创造优异的成绩。可是,运动员 的机体不可能始终保持各个系统之间的髙度协调,生理和心理能力的表现也不可 能始终处于巅峰状态。在散打运动的专项训练过程中,由于人体的负反馈机制的 存在,在一段时间内保持较高竞技状态之后,就需要休息、恢复和补偿,以消除 生理和心理上的疲劳。所以,这与散打运动竞技状态的发展过程相联系就构成了 一个训练的大周期(表1)

表1竞技状态的发展与大周期训练相应的阶段划分

| 竞技状态 发展过程 | 生物学基础 | 任务 | 时期 |

| 形成 | 适应性机制(对训练负荷的应答 性提高) | 发展一般和专项竞技能力,促进 竞技状态的形成 | 准备期 |

| 保持 | 动员性机制(动员心理、生理能 力的潜能,各系统高度协调) | 提高专项竞技能力,发展稳定的 竞技状态,创造新的优异成绩 | 比赛期 |

| 消失 | 保持性机制(机体拒绝继续高强 度工作) | 积极恢复,消除心理、生理疲劳 | 恢复期 |

浏览6,700次