在中国武术各流派之中对于打法的练习与应用都有着一整套严谨而科 学的训练体系,古少林搏击打法的技术理论是以折叠忤合的虚实变化为基 础理论。

练习古少林搏击拳法的核心技术是以圆的概念为运动形式,所以针对 圆的练习就有几十种手法,可谓变化莫测,巧妙灵活。在手法与身法、步法的协调下做到周身上下皆走圆的运动轨迹,顺缠与逆缠交叉互变,其终 极目的则是折叠互变,在压缩身法后瞬间发放惊人的爆炸劲。

互变,在压缩身法后瞬间发放惊人的爆炸劲。

任何劲道的发放都离不开折叠忤合之理,折是指圆的螺旋运动,向里 则是内收,向外则是外展,这里折的概念概指身法垂直螺旋运动的一种方 式。叠是指身法由上向下的缩合运动,这种缩合运动必须保持身法$心线 的上下点垂直。上述折叠的概念就是折与叠的组合运动,折即身法向内旋 转的同时再向下缩身,在缩身时的这个时间段的运动便是叠的运动过程。 这里的折叠是身法螺旋式下降的过程,反之则是螺旋式上升。下降是顺地 心引力而为,上升是在下降的基础上与地面形成的反作用力。一降一升, 一正一反,也正是忤合之道的运动规律。忤合者,相背为忤,相向为合。 合于此,许于彼。在一个相对的时空环境中,两者只能择其一。故此,在 折叠互变的劲道运动之中沉浮升降,在忤与合之间,进退自如,定能纵横 无敌。

聚周身之螺旋折叠整劲,在瞬息万变的实战搏击中纵横曲直,以超人 之胆气临阵不乱,使得平日所练武艺能自然运用。其中背后必须付出常人 不能付出之代价,传统武功的修炼不单指武艺技法的练习,其高深之处是 智慧的修炼,是无为之道的般若智慧。练习传统武功是一个极其艰辛的过 程,从启蒙时师傅教习的基本功练习到懂得单式功法实战的重要性,最低 也要五年的时间。待单式功法练习久了慢慢明白了劲力的转换,然后再递 手喂招找劲、换劲,最后练习变劲中的踢打摔拿之技,到这时才能真正练 习实战对搏的功夫,这其中又需要三至五年的时间。随着年龄的增长及功 夫的递增,这时练武之人的性格多会发生改变,多恬淡虚无或性格内敛孤 傲,于功名利禄及眼前利益似乎看的不是那么重要,只是为了功夫与人生 的修炼而不懈地追求着一种超然的境界。从古至今武林中追求的这种精神 境界,也正是习武之人在人生与武林两者之间徘徊的一种超凡的人生观与 价值观的取向,我想“武魂”二字,正是这种精神的体现。谚云:师傅领进门,修行在个人。既然是修行就应该有所禅悟,武林中的禅悟应该是 从觉悟、渐悟、顿悟、开悟,到最终的悟空方能得涅槃之永生,永远之 变化。

纵观以上对劲道内涵理论及折叠忤合原理的论述,无论是四面大劲还 是八面小劲无不以此为核心理论。其中本小节所论述的打法技术非单指手 法之折叠忤合变化,其实质则是手、眼、身法、步整体的折叠忤合之变。 在实战对搏时以硬打快攻为中心思想,动作上突出快而能稳,劲力上突出 硬中有软,即刚柔并济,阴阳相悉。动静快慢全凭意念引导动作的阴阳转 换,慢似饿马摇铃,快似凤凰展翅。快与慢之间是彼此双方合力与分力的 阴阳转换。看似快如闪电,实则心中空静自然,只是随着对方的动作劲路 而改变对方的劲力而已。少林拳该云:当场不让步,举手不留情。学者当 用心体悟每一招式之细微处变化,练习日久定能悟出其中禅机。

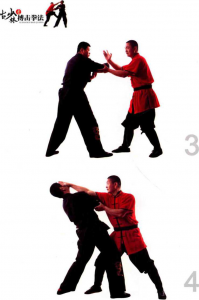

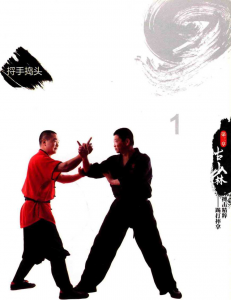

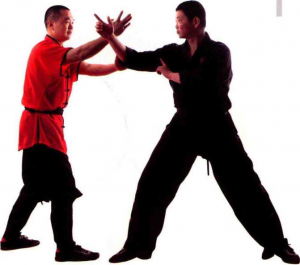

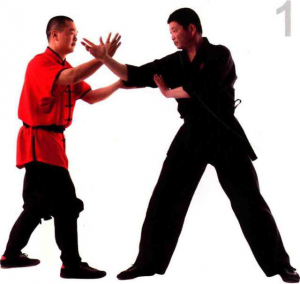

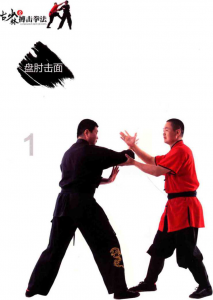

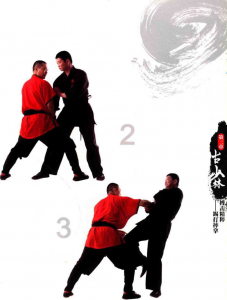

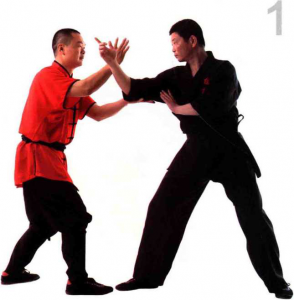

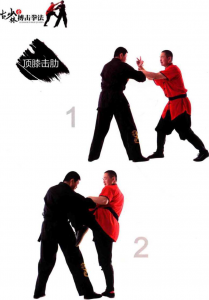

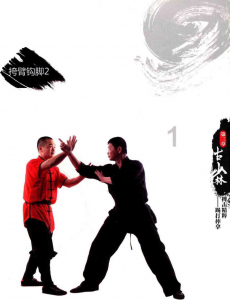

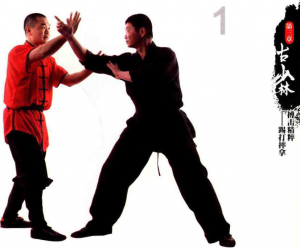

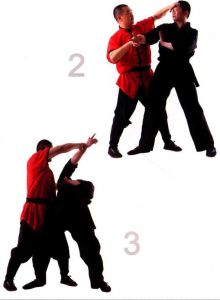

甲乙双方(甲方为红衣者,乙方为黑衣者)均以右式递手呈戒备式,递手时身法之重/|> 均在后脚,含胸收腹,以虚静为上,目视对方双肩,余光扫四末。

甲方以前手捋乙方前手腕关节向下拉力同时上后脚管住乙方前腿,甲方以后脚之蹬劲冠 以周身之力于左掌,瞬间发劲击打乙方头面部。

上式为上后脚的攻击方法,下一式为直接进前步发力攻击的方法。手法上均是以捋手 后法力为主要进攻方式。甲方发劲时以掌的斜面搓击乙方面颊部,重点突出掌击的杀 伤力。

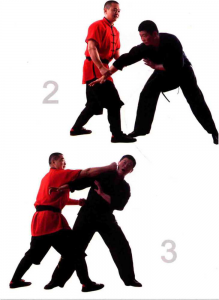

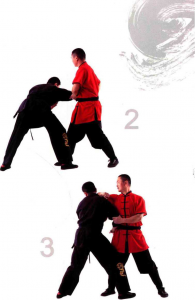

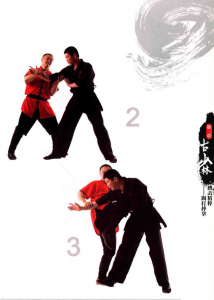

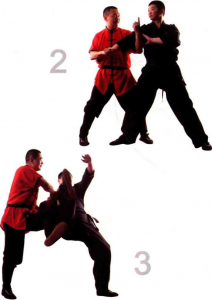

甲方速上前脚半步同时双手下捋乙方前手臂,令乙方重心前倾。

甲方后脚蹬地身法旋转以右手直拳捣击乙方头颅。甲方顺着乙方的来势随即发力,形成 两者的合力相击。

甲方双手下捋把乙方之劲引进落空。

同时甲方速上前步旋腰发劲以双冲拳击打乙方面部与肋骨处。甲方以前脚之进半步的同 时双拳同时出击,形成上中下三路同时击打的整劲效果。

甲方捋乙方手腕同时上后脚绕至乙方后侧,举起左臂呈打虎式。

甲方屈膝身法下沉以左手臂向下斜行砸击乙方肩关节。肩关节乃人身关节之根结,伤此 关节能使对方上盘劲路全废。

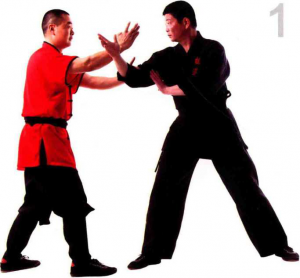

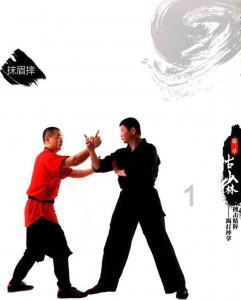

甲乙双方(甲方为红衣者,乙方为黑衣者)均以右式递手呈戒备式,甲方身法旋转以双 捋手向下捋带乙方之直劲,令乙方重心前移。

上动不停,甲方身法向内侧旋转,同时以右挑拳击打乙方下颌骨。挑拳发力是以身法之 顺势而发劲,你来我往在彼此的进退之间寻机制敌。

甲方左手管住乙方中节之肘关节的劲力,同时上后脚身法下沉右手贯劲于手掌呈打虎式。 甲方右脚蹬地身法向右旋转以右劈掌劈击乙方头面部。甲方发力时身法急速旋转,以螺 旋的下劈劲重创乙方头面部。

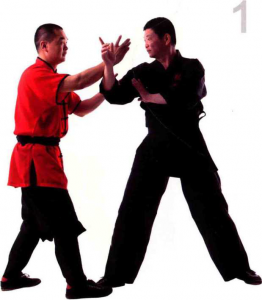

甲方后腿屈膝坐胯身法重心后移至后腿,同时身法旋转并以双手捋带乙方前手臂。 0甲方后脚蹬地,身法展开同时向左旋转速以右盘肘发横劲击打乙方面部。

甲方捋乙方前手腕关节同时上后脚于乙方两腿之间,并以身法紧贴乙方前手臂之肘关 节,上举左手臂呈打虎式。

甲方右手上提同时身法下沉以左手臂之下砸肘法重击乙方后背脊柱。

甲方前脚后退半步同时再上后脚管住乙方前腿及其半个身法,以右手抓乙方前手腕关 节,左手臂屈肘配合身法下沉,目视乙方眼神。

甲方后脚蹬地,身法向后旋转以左后顶肘撞击乙方头面部。甲方在发力时保持身法中线 垂正。

甲方以双捋手向下捋带乙方,同时上前脚一步,甲方右手臂顺势呈屈肘待发之势。 上动不停,甲方再跟一步后脚蹬地以前顶肘顶撞乙方胸骨。

甲方以双捋手向下斜行卸掉乙方的整劲,同时上前脚一大步,身法下沉,前肩之身法向 后旋转有含胸之式。

上动不停,甲方后脚蹬地身法反之向前内侧旋转,以肩部之寸劲靠击乙方胸肋关节。重 则可令其吐血内伤。

甲方双捋手引乙方直劲前行,同时上后脚,以身法抱住乙方背侧。

甲方以双手向下捋带乙方身法前倾之时,瞬间起后腿屈膝顶击乙方胸肋骨。

鼷甲乙双方(甲方为红衣者,乙方为黑衣者)均以右式递手呈戒备式,甲方后脚蹬地身法 前移,双手向下捋带乙方肘臂U H上动不停,甲方速起后腿屈膝顶靠乙方胸肋骨。

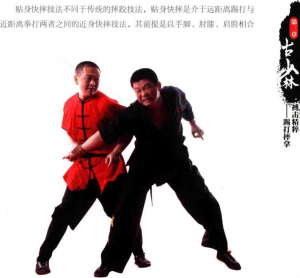

挨、榜、挤、靠是对贴身快摔技法技术体系的整体概栝,实战搏击时 在与对方接触后的瞬间发力,就是以这种短促迅猛的靠打之劲,令对方如 触电一般跌出丈外。

的交叉纵横之劲,破坏对方的中心。其方法有顺势与逆势之别,一种技法 就有四种用法,即左式的正式与反式及右式的正式与反式。古少林搏击快 摔技法处处显示了传统武功的辩证哲理,实战对搏时其上盘稍节的手掌可 以抓撕捋带,中节的肘臂可顶靠挤,根结之肩膀可挨挤靠与之相应的下盘 稍节步法可钩挂连环,中节之膝技可顶靠发横劲,根结之腰胯以靠撞为主 要技法。如此上下相随,在挨、榜、挤、靠之中破坏对方的平衡点,贴身 快摔技法的使用不单是将对方摔翻倒地,更甚则可令对方筋伤骨折,脏腑 破裂。

在古时武林行家比武时使用的文斗方式多以此为主要方法,大凡是在 一进一退之间便能决出输赢。不用发力只是步法手法到了,双方便能感觉 到,假如杀气重者稍一发力便能伤其脏腑。传统武功的击打形式是以发放 整劲为主要表现形式,现在的理论叫寸劲,在古时称整劲,通过彼此步法 的变化以巧妙之身法施以短打靠摔之技。

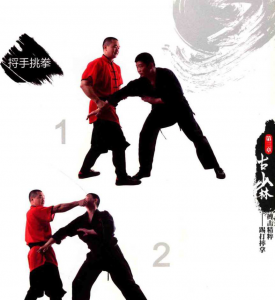

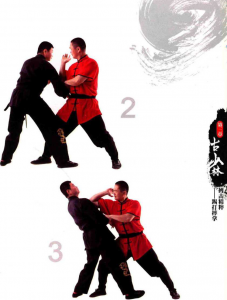

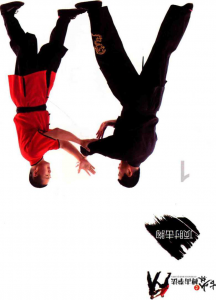

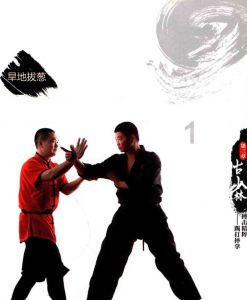

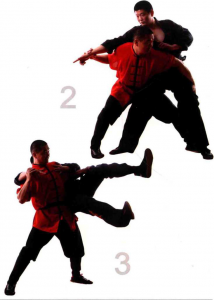

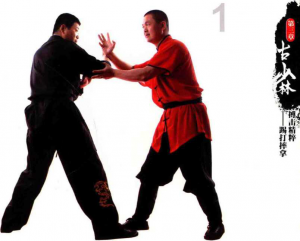

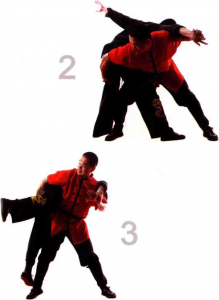

本小节介绍的贴身快摔技法均是依据金刚心意把功夫拆解出来的实用 技法,如钩挂连环、旱地拔葱、倒挂金钟、力拉九牛这些招式均是手脚肩 胯相结合的挨、榜、挤、靠整劲。学者参考图文耐心研读在递手喂招的基 础上体悟每一招式的关键,一般图1双方递手为起式,图2为整套技术的运 行过程,这时动作要放松,双方配合好切勿较劲用蛮力,图3是整套技术的 结果。双方可互相递手喂招找劲,静心感悟瞬间发劲的贴身快摔技法。

甲乙双方(甲方为红衣者,乙方为黑衣者)均以右式递手呈戒备式,递手时身法之重心 均在后脚,含胸收腹,以虚静为上,目视对方双肩,余光扫四末。

甲方速捋乙方前手腕关节同时上后脚带身法下潜贴住乙方身法前面,左手抓住乙方后腿 外侧,甲方重心在后腿。

甲方身法向后旋转以肩胯相合之挤靠劲将乙方摔出。

甲方以左手抓捋乙方右手腕关节,进前步身法下潜同时以右手抓住乙方大腿后面,重心 在前腿。

甲方身法向后旋转顺势将乙方扔出。

甲方后脚蹬地进前步同时左手抓捋乙方腕关节右臂呈挎毛蓝式,目视乙方双目。 H甲方身法向后旋转手脚相合瞬间发劲,将乙方摔倒在地。

甲方上后脚管住乙方前腿,同时右手捋住乙方手腕左臂呈挎毛蓝式。 甲方身法向后旋转以交叉相合之劲将乙方摔倒。

甲方右手抓捋乙方前手腕,速上后脚管住乙方前脚同时以左手臂挎乙方肩关节处。

甲方身法向后微微旋转此为假劲,甲方身法瞬间向前下方旋转,以左肩合靠之劲击打乙 方膀臂,令乙方向前摔倒。

第一节古少林搏击拳法的整体观念

谚语云:一枝动而百枝摇。古少林搏击方法是一整体劲道的发放,非 单指打一拳踢一脚的竞技赛事类的武术。拳法要诀指出拳打脚踢,肘膝相 加,上打咽喉下打阴,中打两肋并当心,下打两臁合两膝,脑后一掌要真 魂。由此可知古传少林拳法搏击的每一招式均为瞬间制敌而千锤百炼。

古少林搏击拳法的练习讲究拳打键落足,即拳打出的劲路应与前脚的 力点相应。凡是拳到的力点其相应的步法均是一致的,只有这样的动作才 符合“三尖相照”的原则。古少林拳的搏击功夫非常讲究动作的杀伤力, 即一招制敌,轻则伤残,重则毙命。故此,古少林拳的搏击变劲之法极少 外传。习武德为先,未曾学艺先修德。没有好的品德即便是习得高超武艺也将是害群之马,最终成为武林败类。在古时如若有有辱师门的狂徒,终 会惨遭杀身之祸,即便在门内轻则逐出师门,重则挑其筋脉,废其武功。 行走武林“德”为上品,故孔子曰:德之不修,吾之忧也。古少林搏击拳 法的练习异常艰苦,搏击功法的练习不单是肢体的磨炼更是对心志的磨 砺。恩师朱天喜回忆青年时期练习心意把的底桩功,常累的两腿发麻,哆 嗦无力,至今仍刻骨铭心,正是这种执着的尚武精神成就了今天的古少林 传承。

中国传统武术文化的传承具体是指传承有序,统一规范,为强身御侮 而服务的文化脉络体系。能有益于人民健康生活的文化传承,方能持久的 传承发展。在每一历史时期,随社会发展变化而融入新鲜的社会文化生活 特色,服务于人民群众就是最阳光的文化传承,亦是最能持久的发展。古 传少林拳搏击功法的传承需要有新的认识,今天科技发达,社会文明,非 古时冷兵器时期舞枪弄棒,习武练兵是为阵前杀敌。当今习武之重任是把 这种历史文化遗留下来的宝贵遗产,不失其真的传承下去,让后学者客观 认识到我们华夏文化上下五千年的历史财富。从踢、打、摔、拿的徒手 搏击中领略古代圣贤智者的尚武精神,通过学习修炼武道合一的禅武智 慧,以最简单的踢打之技来认识中华民族五千余年来强国御侮功夫的真 实写照。

武术文化的特异性就是每一招式都充满了浓重的血腥味,古代战场 上的厮杀不是你死就是我亡,容不得半点虚假,哪有不练真功夫的士兵。 当然有了真功夫还要懂得如何使用,以智胜人是古代武人搏杀时的智慧较 量。如两军交战智者胜,以巧胜拙,以逸待劳是中国武术实战的高境界。 纵观历代兵家良将神勇之秘,贵在临阵不乱,以计策胜敌于千里之外。被 视为兵书之祖的《孙子兵法》至今仍被后世奉为胜战宝典,其实用价值已 不局限于战场拼杀,被广泛用于商海管理及官场用人之道的秘典之作。中 国传统武术文化的传承如果脱离厚重的文化底蕴,单一的发展一技一术之

长,便是枯燥乏味的机械式传播。当今武术文化的传承应当以传承华夏整 体文化,客观务实,为实现强国之梦而努力奋斗,深钿认识到古代传承文 化的精髓及历史意义。

古少林搏击拳法整体文化的传承,展现了中华优秀文化朴实厚重的实 用价值,坚持学习可磨砺青少年奋勇进取的超强意志力。以德为筅,强少 年体魄铸就强国武魂,使华夏文化更加灿烂辉煌。

第二节递手喂招之搏击技术听劲懂劲变化之道

武林高手的标志是看他能否练成“化劲”。化劲是一种刚柔相济之 劲,即所谓“阴阳混成,刚柔悉化”。在练暗劲之时,内功与技法并重。 到了练化劲时,几乎完全靠内功,技法的演练已经退居到次要地位。化劲 是对人体中枢神经及其反应能力的高级训练,要求习武者以虚静为上,悟 透“希微之机”。练成了化劲,即可“拳无拳,意无意,无意之中是真 意”,无法为法,周身无不是意,周身无不是力,达到拳心合一,拳道合 一的高级境界,这应是真正的武林高手。如果说武学苦海中真有什么彼 岸,那么练成了化劲也就可以认为是到达彼岸了。

学习古少林搏击拳法必须通过递手喂招的方式来练习搏击动作的熟练 程度及听劲、找劲的实战感觉。如此艰苦练习彼此之间的进攻与防守,长 久坚持便能领悟搏击方法的技术关隘。《拳经》曰:懂劲后愈练愈精,默

识揣摩,渐至从心所欲。听劲、懂劲、化劲的练习是通往武学大道搏击空 间的另一种境界。

递手喂招具体是指师徒或师兄弟之间为了练习某—技法动作在搏击 时的实战功能,进行你进攻我防守,我进攻彼防守的一种实战模拟方式。 在这种模拟实战的方式中来体会对方动作劲路的变化,这就是武术中讲的 “听劲”。即一种皮肤触觉通过手法与身法的配合来感知对方的劲路,便 是听劲的最佳答案(此听劲练习非指用耳朵闻听声音,实指心法感觉之听 劲)。懂劲是在听劲的基础上能够感觉到对方劲路纵横来回的变化,通过 变化的点来改变对方的劲路,使其一动便落空,失手时有种如临深渊,心 中空悬,犹如落入空谷深渊的感觉,这便是懂劲后搏击时的实战效应。

古传少林拳搏击方法的练习,是建立在点线面体概念之上的整体功 夫体系,从基本的名称概念到基础功法练习,再结合找劲、喂招最后放开 实战对搏融踢、打、摔、拿技法互变互通,整体合一的搏击功夫体系。这 里讲的递手、喂招是通往搏击实战之路的桥梁纽带,如果不明白递手、喂 招练习的实际意义,犹如黑夜中行走的瞎马,不知前方路径之崎岖坎坷, 迈步便跌入空谷深崖。古少林搏击拳法的递手与太极拳的推手有着本质的 区别,推手的练习是以圆的运动形式来寻找最佳的发力点,再施以捧、 捋、挤、按、采、捌、肘、靠之八法运动。古传少林拳递手势的练习,即 双方分清左右式后以前手之手臂背侧相递,其掌心向上,后手防护于前手 肘臂之下,双方前手一碰既能感觉到对方劲力的刚柔虚实,然后再佐以后 手封堵对方中节之劲(阴阳相合)。封堵对方的中节肘关节之目的,-是 防止对方以中节肘击法捣撞我胸肋部,另一目的则是管住对方中节劲力的 变化。以封肘之式控制对方的劲路变化,牵制住对方身法的侧面,以局部 的点来控制其整体的变化。在这种相互控制又相互攻击的状态下,来练习 实战搏击动作的攻防之术。这其中的核心理论便是“圆守直攻”,无论是 手法还是腿法均以圆的运动形式滚进滚出。你进我退,我进彼退来回反复练习踢、打、摔、拿的单式功法,待单式熟练后再组合练习。随日久练 习动作的熟练程度再以直劲配合横劲练习,刚柔互换,手脚并用,肘膝相 加,肩胯互靠,练就全身无一处不打人,亦无一处不惧打的金刚之躯。实 战搏击时动作的虚实刚柔,迅!孟变化容不得一丝懈怠,全凭感觉发力,也 就是递手喂招的基本功夫体现,一碰便发力,挨着哪里打哪里。恩师朱天 喜常言武术哪有什么绝招,一扭一晃,一哆嗦就没有了。简单的言语道破 了搏击胜败的关键,在拧旋之间发力,浑身哆嗦的刹那之间劲已经发出。 搏击时这种瞬间哆嗦的抖弹之劲便是激灵劲的体现,即古少林拳谱所云: 千金难买一激灵。激灵劲是懂劲的一个层次,不通过基础的递手、喂招练 习,很难掌握古少林搏击功夫的实用关键。

回顾以上所述明确地认识到递手喂招的重要性,本书搏击技法的图片 拍摄基本全按递手喂招的方式真打实拍,特别是肘法的实战练习,尽可能 的还原师承的技法本意。武术搏击的最高境界是什么,不是一力降十会的 拙力练习,也不是四两拨千斤的巧劲变化,更不是致命绝技之法,而是以 慈悲心懂劲变劲的自由搏击之道。武林中的争斗自古就有,习武之人德字 当先,以修身励志,齐家治国平天下之大格局去修炼传统武术中的文化武 学大道。习武之人多侠肝义胆正义之士,亦有奸诈小人之武林败类,所以 针对武术精神的追求各有所偏。传统武术搏击的高境界是沾粘连随,即懂 劲后含着对方的劲跟着对方的劲路走,随势而变,借力发劲。不伤其筋骨 亦不伤其脏腑,使其心悦诚服,如遇恶人便借势发劲,发力可伤其脏腑, 致使其呕血伤残。武林的残暴体现了中国封建社会的江湖险恶,武学之道 的大门是对仁人智者所敞开的修身法门,对于内心险恶之奸诈狂徒穷其一 生亦难达武学大道之门径。济世弘法,以大慈大善之心修炼古少林搏击功 夫是通往武学之道彼岸的“诺亚方舟”。

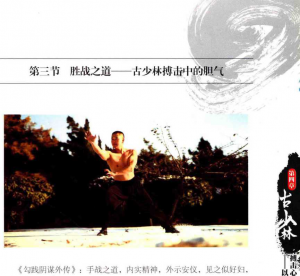

夺之似惧虎。中国武术的本质就是“练为战”,在瞬息万变的搏击之中过 人的胆气当为胜战之道。

中国武术历来极重胆气。拳谚中有“一胆二力三功夫”之说,把胆气 放在劲力、功夫之上,可见胆气至为重要。

中医学《素问•灵兰秘典论》云:“胆者,中正之官,决断出焉。” 《素问•六节脏象论》云:“凡十一脏,取决于胆也。”由此可知胆的生 理功能在五脏六腑中的重要性。在与敌人交手或擂台搏击时,开始并非大 打出手,而胆之判断贵为当先,知三前(眼前、手前、足前),明五要 (眼疾、手快、步稳、身灵、气实)。察敌之虚实,智劲合一,寻机制 敌,全凭乎胆之决断焉。

在中国武术界无论哪种拳派,无不把胆气的修炼放在首位。因为它的作用小至胜败,大至生死,若遇强徒己有胆可与之拼斗,己无胆则任其 摆布。如形意拳谱云:“遇敌好似火烧身,五行合一体,放胆必成功。” 古少林搏击时讲究勇、疾、狠、真。太极拳谱也说:“动用在心,不矜不 张,中有所主,无任猖狂,随机应变,终不惊慌。”在训练时要求无敌似 有敌,在应用时要求有敌似无敌。即便是散打擂台、自由搏击,亦是以胆 气为首,从心理上战胜对方,战胜自我,赢得成功。古传少林拳中的单式 功法练习是为技击服务的,可举一反三有许多种打法,其宗旨乃练为战,

“不招不架,只是一下。”然其后还是要靠胆之决断勇猛敢否拼斗。

临阵实战时敌不动我不动,敌欲动,我则先发制人。瞬间的攻击绝 不能犹豫,分清虚实只是一下,动作快的时候对方根本不知道是怎么倒地 的。这种潜意识的变劲攻击方法是通过长期的刻苦训练,再者便是实战时 的胆气魄力,如拳谚所云:你打你的,我打我的。起如风,落如箭,打到 还嫌慢。古少林搏击方法非常重视胆气的训练,古时的武功形式全部是搏 杀所用,没有比赛也很少与人比武,练武功的目的就是搏击自卫,好多功 夫高手身怀绝技不于人前显露,在万不得已时出手制敌或伤其筋骨或致其 毙命。古时的武林界除了师徒和师兄弟之间相互递手喂招外,其他时候绝 少“试手”,只要伸手必分胜负。少林拳搏击时讲究当场不让步,举手不 留情。出手似刚挫,回手似刚钩。实战搏击时的心狠手辣与制人毙命的分 筋挫骨擒拿手法,更需要过人的胆气。胆气的修炼是古传少林拳法通过金 刚心意把的吐纳发声来练拳的,古时战场厮杀以擂鼓助威又以冲杀之声震 慑对方军阵,近身肉搏时多有哼、哈发声惊吓对方。如《三国志》张飞怒 吼长坂坡之战中,以发声惊吓对方致其呕吐胆汁临阵身亡。可见超人的胆 气在实战中有多么重要。

任何问题要辨证分析。“艺高人胆大”,然必是有胆之人习得好武 艺,故胆益大。若无胆之人习得武艺十分精熟,临阵手软胆怯,则必败。

“视人如蒿草,打人如走路”,这才是真正武术家的气魄胆力!

第四节纵横六合古少林搏击八门五步要诀

纵横六合是指武术搏击动作在六合之中横竖交叉,随势而变的动作 形式,这种形式凸显了武术哲学动静之法。纵则指前后之直线与上下之垂 线,横则指左右之横线,在上下与左右、前后的对应相合中便是六合的空 间,其大至自然界天地四方,小至比武较技之眼前身后,指上打下,声东 击西。

纵横只有在六合之中方能尽显紧密相合,横竖相济,阴阳互变之道。 六合之中每一个面均可行纵横互变之法,亦可由此面进而变至彼面,如此 上下、左右、前后互变,以势而动,横以济竖,竖以济横,凡此皆是论空 间之变化,具体纵横六合的攻防格斗之路径应是在八门五步的动态之中具 体实施。

八门五步系指八卦与五行学说的统一体,古代武术家为了武术的练习 与实用更具有辩证哲理,把阴阳五行八卦学说融入其中,故而形成独特的东方武学文化体系。在中国武术中无论是南拳还是北腿其中之哲理均是建 立在五行八卦理论之上的,更有甚者以转圈行掌的功夫之名曰八卦掌,以 五行之金、木、水、火、土命名的五行拳则为形意拳,可见古代武术家早 已窥破拳术阴阳变化之玄机。古少林拳法以纵横六合的变化空间为练习搏 击的空间站,佐八门五步之动态运动为基本路径。如此思想上有了六合的 空间再以八门五步为运动路径,这样便可行纵横之法,于实战搏击时能巧 戏对方于局外,瞬间致其要害,亦能借力打力行以逸待劳之法。

八门与五步是指上下位置的攻防之道,八门具体指手法与身法步法 配合的八种动作形态,是以八卦的四正四偶学说为理论体系。如前后左右 为四正,分别是坎、离、震、兑,《拳论》中言捧、捋、挤、按。四偶则 是四个斜角与四正相合,分别是乾、坤、艮、巽,《拳论》中言采、例、 肘、靠。从以上文字对八门的认识还是八卦学说的卦位与八种攻防的技术 形式,八门实指攻击对方时我以心法洞察对方身法的八种攻击位置的方 法,即拳论中的八法与八卦中的位置。以对方身法的整体而论,头首与脚 下为上下位置,双手为左右位置,在八卦中上下为坎离,左右为震兑,左 肩与右胯的对应,右肩与左胯对应,在八卦中上左与下右分别是乾与巽, 上右与下左分别是艮与坤。从八卦学说上去认识八门应是双层意思,其一 是八卦的位置即上述人体相对应的平衡点,这些个点就是实战时攻击的靶 点可合力交叉攻击亦可单就一个点攻击均可达到一击必杀之效。其二是八 种攻击实用手法,如拳、肘、肩与脚、膝、胯组合使用,再加上头打与肋 打综合起来是八个部位可用于实战。《拳论》中讲的捧、捋、挤、按、 采、捌、肘、靠与八卦中的乾、坤、艮、巽、采、捌、肘、靠相应,具体 用法应是将上述一二结合的使用方法。

五步则指下盘步法与身法相合的五种步法的运动形态,依据五行相生 相克之法衍生出的进、退、顾、盼、定与金、木、水、火、土五行相应。 其中进与退是在水火之纵线上的,左顾与右盼是在金木之横线上的。在进

退与顾盼的中心点上是五行中的土,土为万物生长之根本。拳术中每种步法的运行都离不开中心的这个点,在这个中心A上可施展纵横昏胃'之法。

下盘的五步与上盘的八门相合形成十三势,故此八门五步上下相随形 成《拳论》中讲的沾粘连随。一举一动便是十三势,以点带线^面, 六个面形成一个体,而且是空心的体。这个体是六合之体,以八门五步功 夫在六合之中行纵横之变,这就是武林中讲的“拳无拳意无意,无意之中 是真意”。进而达到得意而忘形,练精化气,练气化神,练神还虚的武术 自由王国境界。

少林正宗一脉相承

余家风尚武,祖父青年时就善拳棒攻防之技,更好结交“江湖朋 友”,几代人的尚武精神促使我在幼年时便踏上了艰辛而漫长的习武之 路。中国武术的传承千百年来一直是以民间家族式的传承为其主体,民间 武林中的尚武精神便是中国武术赖以传承的根本基因。

民间武术的基本特征表现在近距离的徒手格斗上,其目的多为防身 护体,看家护院所用,故此在民间流传的许多拳派之中都有撒手锏之类的 致命绝技,此类技法多被称为看家本领,不到万不得一时绝不使用。故而 在传承上讲究颇多,像山西戴氏心意拳门规中明确记载:穷能教,富也能 教,不义之人不可教,宁可失传不可乱传的规矩。还有许多拳派更为甚 者,有传男不传女之家规,这其中渗透着中国传统武术文化难以破解的 门规习俗。然其背后无不是因为武术搏击功能的暴戾与刀光剑影的无情 与无义。

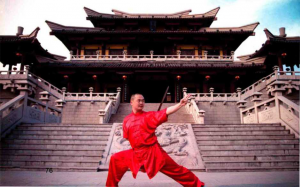

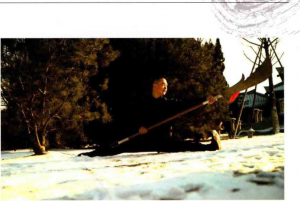

古少林搏击技法堪称少林拳派武功一脉相承的嫡派功夫,师爷释德 根为民国时少林寺武僧总教头,是近代著名的少林拳派武功大师,年轻时 在西安打擂一拳将对方击毙。恩师朱天喜,法号行真,上世纪六十年代得 少林衣体。余有缘随恩师学艺,历十余年潜心研练,于六合之中.行纵横之 法,始明天地人合一之道方是武学大道之彼岸。古少林搏击拳法武功体系 的练习便是通往武学大道彼岸的一叶筏舟。

古少林搏击拳法的练习从系统的单式功法到实战搏击时的踢打摔拿技 法均是坊间流传的致命绝招。传承的功夫都是能经得起实战考验的,当然 最为关键的还是要靠自身的修炼,修炼之最高境界应是以德行为先,武德 修为的高低实是武艺修炼的功德表现。从艰苦卓绝的训练中磨炼出超强的 意志力,勇拼不怠,以汗水和时间诠释着功夫的修炼历程。以持之以恒, 滴水穿石之精神,明心见性,参悟武术以外之真功夫。在实战搏击技法以 外的学问应该是禅与医,禅者乃般若智慧左右人生修行境界的无为之法, 放下便是空,果真能观自在便是真正之涅槃永生。医者实是指医理,即人 体脏腑、经脉、气血与天地相合之道。以动作之导引吐纳,调摄形体随意 念之动向而疏通经脉、调理脏腑之虚实。禅与医之根本是为修行之人开启 般若智慧的无上之法,武功之本初是性命相搏之技,以空静之心法修炼血 性之武艺,佐中医天、地、人三才学说,明六合纵横之道,方能在当今浮 躁之世俗中明晰禅武医之整体文化传承的历史意义。

古少林搏击拳法的练习讲究“三元合一”,即结缘、渊源、练圆。今 时逢农历八月十五团圆节,夜空中圆月高悬,愿习练功夫者能像明月一样 盈虚有象,而又能大象无形。本书出版之本意实是还原流传于黄河流域的 大少林武功体系的实战搏杀秘技,以使热爱中国传统武术文化的中外朋友 能更客观的认知到古代中原武功的文化魅力。

浏览2,773次