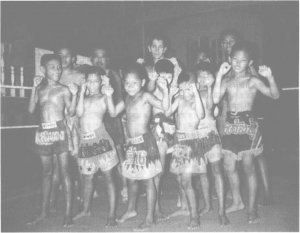

当维拉罗勃斯返回他移居到亚特兰大的家后,他永远地变成了一个武技家。现在他的泰国技艺研究所 的四壁都挂满了他的照片以及他首次泰国之行访问过的拳馆的学生、教练的照片,还有他一年一度回访时 拍的照片。

尽管泰国有许多泰拳馆位于曼谷——泰国的首都并且是最大的城市,但是泰国的泰拳馆遍布全国。例如,芭塔雅的西堤 永通泰拳馆,北碧的沙夸攀泰拳馆和大城的帕通泰拳馆。

维拉罗勃斯在穿越乡村时注意到几种泰拳的变化形式。然而,这些不同并没有改变泰拳这门技艺的实 质;也没有改变全泰国的泰拳手,实际上,全世界的泰拳手所感觉到的是诸拳同源的联系。泰拳创造了一 种拳手间有力的,有人说是精神的联系。这部分是因为泰拳的神圣传统和拳手在泰拳界一起生活、训练、 搏斗所产生的一种亲密关系。

当维拉罗勃斯返回美国,所有的困惑与挫败感都消失了。他不再对如何和为何教授或练习泰拳产生怀 疑。也就是说,他知道如何和为何教授或练习泰拳。本书详细介绍了维拉罗勃斯的泰拳实践和他教授学生 的完全真实的日常训练常规和方法。

今天的维拉罗勃斯有不同风格称号的职衔,他是职业拳手和教练。换句话说,他是一位专职的武技家。

泰拳有三大要素,即技术、战术和战略,但是绝大多数有关泰拳的著作谈及的仅是技术。

本书是第一部揭示泰国泰拳馆教授的泰拳搏击战略与战术的专著。

本书的两位作者,马克•范•斯凯弗和他的合作伙伴佩德罗•沙拉拿•维拉罗勃斯教练,I都是武术大师。维拉罗勃斯是职业泰拳手与教练,他曾在泰国跟随多位泰拳名师学习泰拳。在范•斯凯弗合作此书时,维拉罗勃斯对他在泰国所学未作任何保留。

泰拳的战机掌握和战略等要素适用于所有的搏击术。因此,本书对于以下读者都具有无法估量的价值:泰拳手和教练、职业和业余拳手以及学习任何搏击术的武术家,包括跆拳道、空 手道、柔道、无限制格斗和摔跤。

西拉•庚萨曼大师致存

佩德罗•维拉罗勃斯教练是我多年的朋友和学生。在此,我满怀喜悦地介绍他的大作 〈〈泰拳之道)〉。本书确属泰拳方面的上乘之作,无疑也是现已付梓的最为详尽的有关泰拳搏斗 战略的专著。我相信全世界的武术家都将受益于此书。

泰国佛天鹅学院的所有同仁感谢维拉罗勃斯与我们共享他广博的泰拳知识,同时也感谢 马克•范•斯凯弗对这一优秀著作的系统阐述。我与佩德罗•维拉罗勃斯初识是在曼谷佛天鵝学校。当时,尊敬的麦萨曼教练邀请我们 与他的家人共进午餐,并正式引见我们二人成为泰国武术界的兄弟以及佛天鹅的成员。席 间,我们谈了许多各自在泰国不同的经历。他告诉我他的目标是参观并希望受训于泰国的一 百家泰拳馆训练。他还提到计划调查、编撰泰拳文化,并把它带回西方。

我与佩德罗一见如故。大城府首次见面之后,我们一直是好朋友。佩德罗曾多次返回泰 国继续他的调查研究,尽力获取最为翔实的泰拳知识。迄今为止,他已受训于46家不同的 泰拳馆。佩德罗是泰拳手,也是泰拳与暹罗拳的学者。他对泰拳的献身精神以及他广博的泰 拳知识都令人称奇。在此,我非常荣幸地推荐这部包含了他长期调查精华的大作——《泰拳 之道》。我相信本书将引领你走上揭开泰拳美丽面紗的道路。

(托尼•莫尔,英国泰拳委员会主席,欧洲泰拳会社社长,泰拳联合会国际联盟前副主席,1993年英 国轻中量级冠军,1000场泰拳比赛的裁判、主裁判,佛天鹤学院尊敬的萨梅•麦萨曼教练的学生,古泰拳 金腰带九段)

感谢佩德罗.沙拉拿.维拉罗勃斯教练,泰国艺术研究所的业主、主管、主教练,毫无保 留地与我们分享他广博的泰拳知识。感谢泰国艺术研究所教练、拳手理查德•“雷厉虎” •特 拉梅尔与我们分享他的泰拳思想。同时感谢维拉罗勃斯的泰国艺术研究所的所有学生、教练 和拳手。

另外,深切感谢泰国人民慷慨地与世界共享他们的国术。特别感谢那些向世界各地的学 生开放他们的泰拳馆、敞开心扉的泰国教练。

最后,感谢我的父母,J.C和比来•范•斯凯弗,我的未婚妻德萨和我的孩子们——霍利、 威廉和萨拉,感谢他们对我从事这一重大项目的鼓励与支持。

20世纪后半叶,当西方武术界发现泰拳时,他们为之大为震惊。一次又一次,那些体格瘦弱的泰拳 手战胜了所有来自中国、日本、美国,以及其他国家的挑战者。在一场又一场的比赛中,泰拳手用他们具 有毁灭性的膝、肘、拳、足、胫骨击败了所有敢于与他们一起走上拳击台的拳手。

西方新闻界详细报道了泰拳的优越之处。作为惯例,泰拳手被特载于主要的西方武术杂志的封面上。 在很短的时间内,世界各地所有关注并热衷于公开技击竞赛的拳师都意识到了泰拳现象。各种风格的武术 修习者也都不得不用已经被事实证明了的泰拳为基准来检验自己的实力。几乎在一夜之间,泰拳使武术的 实用性标准发生了革命性的剧变。

泰拳的优势被证明之后,很多泰拳技术很快被引入其他众多武技之中。例如,西方踢拳道,在很短的 时间内受到泰拳的强烈影响。今天,许多无限制拳手和几乎所有综合武技家都将泰拳技术引入他们的技术 系统。例如,士道馆空手道的综合武技比赛具有马拉松比赛的特征,其中拳手必须经过三轮徒手竞赛、三 轮泰拳竞赛和三轮制服搏斗。由此可见,泰拳已融入了全球的技击思想与实践之中。

泰拳闻名于西方,其早期的发展主要是,已建立的武技学校将泰拳技术加入到它们的技术体系之中。 同时,在西方出现了越来越多的传统泰拳学校。这些传统学校同非传统学校一样,教授同样的技术,但是 他们的训练方法和方式却不尽相同。

传统泰拳学校与非传统泰拳学校的主要区别在于,传统泰拳学校还教授泰拳文化和传统泰拳技艺的各 方面的知识。例如,可以看到传统学校的拳手们赛前头戴“蒙空”头箍举行“四面神”礼仪,更重要的是 赛前举行礼师仪式(对老师的崇敬)和漫舞(拳击舞蹈)。传统的泰拳手总是用高度程式化的方式表示对 拳击台、师傅和泰拳技艺的崇敬之情。但非传统拳手并不这样。

佐治亚州亚特兰大市的佩德罗•沙拉拿•维拉罗勃斯的泰拳技艺研究所,就是这样一所传统学校。维拉 罗勃斯和他的教练们教授泰拳搏斗技术的同时,也坚持传承这些在泰国才遵循的传统与文化规范。

维拉罗勃斯认为尊重文化很重要,遵循由古代泰拳大师制定的行为规范是保持泰拳技艺正宗性的关 键。在他看来,遵守、尊重古老的传统规范,不仅是使泰拳作为一种永恒的武术保持其完整性,而且是使 它不只局限为一种拳台运动的根本所在。

维拉罗勃斯

佩德罗•沙拉拿•维拉罗勃斯教练是现今东太平洋海岸地区最为博学、资深的泰拳手、教练之一。他在 他的祖国西班牙开始他的拳击生涯,并在几个西方国家居住过之后,最终定居在亚特兰大。他是亚特兰大 市的泰拳技艺研究所的业主、主管和主教练。

直至本书出版之日,维拉罗勃斯在武技这个领域已有多于十五年的经历。他6岁开始习武,起初练柔道,之后转练踢拳道和泰拳。尽管他在拳场 非常成功,但他还是意识到自己的拳技有所 欠缺。多年训练之后,他觉得自己仍然难以 有所突破。他意识到要达到更高的技艺水 平——世界级泰拳手的水平,就必须到泰国 接受真正的泰拳训练,就必须跟随正从事泰 拳训练的大师们学习。为了实现这一梦想, 他打点行装,买好去曼谷的机票,到泰拳的 发源地去接受泰拳训练,他这样做是因为他 对自己在美国和欧洲各地见到的泰拳的多种 变异、变化形式心存困惑。

1998年12月,当维拉罗勃斯抵达曼 谷,他不知道何去何从,不知道如何去寻找 泰拳训练馆。他不会讲泰语,也没有当地的 朋友或熟人做引导。他跻身于熙熙攘攘的人 群之中,小心翼翼地不撞着任何人。他带了 一个黑色的圆筒状的行李袋,里面装着他的 泰拳短裤、沙袋手套、缠绑绷带,以及少量 的必需品。在酷热之中搜寻几个小时之后, 他最后找到一家泰拳馆。他彬彬有礼地请求 允许他接受训练。教练简明扼要地对他讲话 并很快拒绝了他。

维拉罗勃斯并没有被这第一次拒绝吓 倒,他心怀对泰拳技艺的热情以及难以解释 的信仰奋力向前。最后他找到一家向他开放 的泰拳馆。佩德罗在这家泰拳馆训练了一段 时间。他刻苦训练,举止恭敬,很快证明他 是真正执著于泰拳的学生。

泰拳教练们也很快地意识到维拉罗勃斯 的善意动机。他们发现他具备真正泰拳手的 道德、意志品质,而且他的认识能力也恰到

好处。换句话说,他们认为他是值得他们花时间培养的。

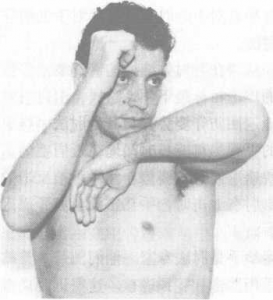

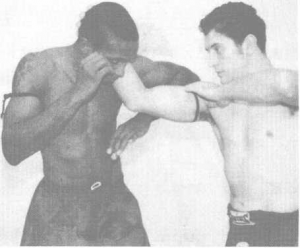

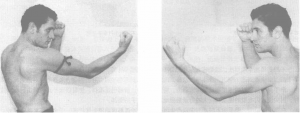

在击中的瞬间,拳手向下转动肘尖以产生沉劲,并开始弧形运动使手臂快速、安全地恢复防守姿势。 拳手可以从防守姿势发出平肘以及所有基本的肘法。拳手也可在任何拳击之后,不必返回防守姿势,平肘是最基本的肘法,也是较为有效的肘法之一。试想一种情况,拳手设法贴近对手,这时,对手左 手下沉,拳手看到这一空当,身体稍微前移,向对手面部发出右平肘。肘击的劲力来自地面对他的反作用 力,拳手身体前移时的速度和动量加大劲力。胯部的拧转、肩部迅速甩抖,使肘以水平路线横击目标。这 样,肘尖便以闪电般的速度和巨大的力量狠狠地击打在对手的面部。

它们使用的力量相同,包括移动、旋转、迅 速甩抖、沉劲和地球引力。只是没有扭转劲 力'。左右平肘原理相同,但左肘较快,因为 它更靠近对手;而右肘更为有力,因为胯部 旋转幅度更大。平肘最普通的击打目标是面 部,下颌和眼睛也是特别受欢迎的击打点,

从力学上来讲,平肘类似于泰拳摆拳,

恢复防守姿势。这样,拳手只在发出肘击的很 短时间内没有保持防守姿势。发动肘击。就右平肘来说,在临近右肘击中目 标之前,左手还应保持在左眉处。击打结束 后,右手立刻返回到右眉处。右肘弧线返回,

因为在这些攻击点对手受伤并取得技术击倒 胜利的概率极高。

砸肘

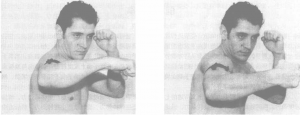

砸肘可有多种角度,例如,直接向下或者45°角倾斜向下。砸肘的技术性细节与右直拳几乎完全相 同。向下肘击时,拳手身体快速前移以获取动量。同时,拧转胯部,迅速甩动肩部,然后向前挥肘,轻微 转动手臂,积聚少量扭动劲力,击中目标时,拳手向下沉肘,产生沉劲,而地球引力是上述一切的基础。

在打击过程中,右手贴近右眉处,右手要像胶水一样尽可能长时间地粘在这一防守位置。就在击中目 标之前,右手才举起,然后在击中后又立即返回到右眉处的防守姿势。而这时,肘以弧形路线恢复到防守 姿势。

盖肘与平肘、砸肘不同,因为击中目标时,它产生上掀劲力。盖肘在结构上与上勾拳完全一样。这种

打击只用在贴近对手的时候,是在对手的防守姿势 内实施的肘法。

盖肘经常用在与对方缠抱的情况下。多数情况 下,盖肘的攻击目标是下颌,这样,击打后它能安 全、迅速地返回防守姿势。与其他肘法一样,发出 盖肘进攻的手要尽可能长时间地靠近眉毛处,手臂 要尽可能快速返回防守姿势,使拳手被反击的机会 减到最小。肘在上击时,手几乎没有离开靠近眉的 防守位置。或矮的拳手都有很多例外。

一些泰拳手是肘法专家^他们的基本策略是靠 近对手然后用肘击和膝顶进攻。这些近距离泰拳手 往往身材矮小;身材较高大的拳手常常更喜欢远距 离攻击技法。然而,策略是因人而异的,身材或高

反肘有三个攻击角度:水平、向上、向下。不管哪一种角度,反肘都非常有力。

在泰拳比赛中拳手转身是极其危险的,因此反肘必须有所节制、小心地使用。有时反肘用在当对手在 拳台围绳上或在场角没有后退余地的时候,但是动作必须非常迅速。

反肘通常用在组合进攻当中。有时拳手的踢击落空,他会顺势用反肘攻击对手。同样,短直拳落空 时,拳手也会顺势发动反肘攻击对手左侧。

踏股砸肘是另一种泰拳专业肘法。使用踏股砸肘时,拳手前冲,踩在对手的大腿之上,身体上冲然后 落下,同时屈肘举臂,以向下的巨大劲力砸击对手的头部。

腾空劈肘也是向下砸击的肘法,也是唯一从踢击距离发出的肘法。使用腾空劈肘时,拳手跃向对手。 拳手的进攻路线是向前、向上。在这一技法中,拳手设法以最大的劲力肘击对手头顶。很显然,这种进攻 非常有力。但是,对进攻者来说也非常危险,因为在泰拳比赛中,身体腾空是最大的冒险。

然而,正是因为极少使用,腾空劈肘会非常奏效,而对防御者来说是很难预料的。维拉罗勃斯建议, 当对手在拳击台围绳上或完全精疲力竭时,可以使用腾空劈肘。

暗肘也是一种泰拳专业肘法。大致来讲,暗肘技术与向上肘法技术被普遍使用。暗肘的不同之处 在于使用时的角度和时机隐蔽性极好。暗肘用在对手防御姿势里侧的缠抱距离,通常攻击的角度是向 上45°。拳手发动暗肘时,双手罩住并轻击对手的双拳,这样会使对手产生拳手不可能发动肘击的错 觉,事实上,拳手恰恰要发动暗肘攻击。而且,这一动作有力地限制对手的视野,起到不被对手看到 的效果。

肘法也可用于击打躯干和腿部。例如,当拳手抓住对手的一条腿时,他可以迅速对它施以猛击。或 者,当拳手抓住对手的胯部缠抱住对手时,对手可用左手抱住拳手的脖子,同时,迅速滑入右肘,狠狠地砸击拳手锁骨处。

击耳肘是特别难以对付的肘法,这一肘法用在缠抱姿势。当拳手用双臂抱住对手时,他会在一只 肘与对手的面部之间挤出一席空隙,然后迅速用肘横击对手的耳部和下颌。击耳肘有力、迅速且不易察觉。

地球上发出后摆拳时,拳手向前移动时产生移动能量,增加速度劲力。拳手逆时针扭动胯部和躯 干,产生旋转劲力。这时,后脚转动,双脚脚尖相对。然后拳手迅速甩动右肩以迅速增加速度,水平转动 手腕以增加扭转劲力。在拳面均匀击打目标时,下沉拳面产生向下的沉劲。拳以弧形线路迅速恢复为防守 姿势。在重力作用下以六种力量完成的击打效果是极具破坏性的。

现在思考一下在遥远的重力为零的地球轨道上,那位与对手对峙的拳手。设想这两位选手都戴拳击手 套,而且又一次站在国际空间站。在这个例子中,他们的脚没有固定。当一位拳手用力蹬地试图缩短与对 手的间距时,他不但没有靠近对手,反而微微向上移动,这是因为他向前运动的动力没有受到重力的控 制。拳手在靠近目标时只获得了部分所期望得到的动量。

当这位拳手靠近对手时,设想他旋转跨部和躯干,甩肩,水平转动手腕,打击另一位拳手的下颁。这 时拳面上并没有因移动或旋转而产生的劲力,因为拳手的脚离开了地板,他的身体也没有受到重力的作 用。

在拳击中时,进攻者下沉拳面,努力下引劲力,结果是只产生少量的沉劲。没有重力,用力向下击打 对手身体,导致进攻者微微向上跳起,而对手却微微下落。

如果可以测试的话,会发现太空中的右摆拳的劲力可能会很小。因为缺少第七个劲力影响因素——重 力的作用,其他六个可以控制的劲力影响因素既相互分离又失去了根基、严重受限或者被彻底根除。

理解了重力在泰拳中的作用,有助于我们认识拳手的多数劲力来自拳手与地球的密切联系。这样就可 以理解重力在泰拳攻防中的作用。重力是几乎所有攻击的基本劲力来源。尽管事实上拳手并不能控制重 力,但是对所有泰拳技法的分析,不能不将重力的因素考虑在内。调整好重心很重要,也就是说拳手保持 身体平衡至关重要。

前手和后手上勾拳

上勾拳是一种可用左手或右手完成的隐蔽性拳法。通常情况下,拳手总是从防守姿势发出上勾拳。这时,双手靠近眉毛,双肘离身体大约一英寸。前手上勾拳速度更快,但没有后手上勾拳有力。两者都可看 做是短距离拳法。

有时,拳手会用前手上勾拳开始进攻,但这种情况很少见,因为多数拳手更喜欢用直拳开始交战。 后手上勾拳通常用在组合拳中。下颌是前手上勾拳和后手上勾拳的首选攻击目标。上勾拳从对手的防 守姿势之外以一定的角度向上发出,然后再移到中线。发出拳击的手以直线返回靠近眉毛的位置。

泰拳上勾拳与拳击、踢拳道的上勾拳有所不同。通常情况下,泰拳手并不来回晃动,也不绕对方迂回 跳动,这样可以避免面部遭到膝击而自讨苦吃。对泰拳手来讲,将手放低也是不明智的。不像拳击手,泰 拳手发上勾拳的手几乎不下沉。

发动上勾拳时,臂前伸并向上撞击对手的下颌,进攻的角度通常是45°。所以很难不暴露出拳的类 型,后手上勾拳攻击,除非利用假象,特别容易被对手察觉。手下降会暴露拳法,也会使头部易受攻击。 尽管手下降会增加更大的打击力,但是风险之大令泰拳手根本不敢尝试。

上勾拳的劲力来源是移动、速度、胯部拧转、肩的迅速甩抖、手腕的扭转劲力,当然还有地球引力的

作用。上勾拳的劲力向上传递,并不下沉到地 面。上勾拳以与沉劲方向相反的上勾劲力来完 成,同时避免劲力前冲太远。拳以弧线上摆便 可产生上勾劲力,这样便将地面的反作用力导 入攻击目标,同时收回其中的一部分,从理论 上来讲,拳手返回防守姿势时,拳的弧形伴随 动作就可实现这一点。

短直拳和前手上勾拳都常常被用于试探对 手,为后续进攻做好准备。单独使用前手上勾 拳进攻,对手很难觉察到。但是与短直拳相比, 上勾拳应用距离更近。通常情况下,上勾拳要 求拳手间距很小,后手上勾拳尤其如此。泰国本土的拳手使用一种特殊的形墙袋 来训练上勾拳,而沙袋练习效果不理想,这是

拳的短直拳是由前手发出的。对于一个右撇子拳手,短直拳是由左手发出的。只有少数拳手有能 力发出严重损伤对手面部的真正强有力的直拳。大多数拳手把它用作刺探调整动作,以便发动威力更大 的后直拳,肘、膝或踢等后续进攻。短直拳的特点是很快,毫无疑问,它是泰拳手全套技术中极其重要 的一部分。

如果拳手是右撇子,在他的防守姿势中左脚、左手略微领先。左手在面部前方3~4英寸,拇指高与眉 齐。左肘距离身体大约3英寸。

通常情况下,拳手快速移动靠近对手时,发出短直拳。短直拳的速度至关重要。因为泰拳手身体始终 面向对手,胯部与躯干顺时针旋转时产生第二种能量——旋转,因前手已经在前面了,所以旋转的角度也 就很小。在这里,正如在多数拳击中一样,在出拳时,泰拳手还要迅速甩抖肩膀。在左拳快要结束时,拳 面迅速水平旋转,增加扭转劲力,以提高打击力。

左手的整个拳面击中目标时,拳手将拳面迅速下沉,使劲力从打击点下沉到对手脚下的地面。这样不 仅加大了劲力,同时使左手有足够时间快速、弧形返回到防守姿势。发短直拳时,肘几乎不动,这样可以 控制攻击姿势、守住中线和保护头、上身的左侧。

泰拳手在发出短直拳或其他任何攻击时,都要呼气、发声。泰拳手认为随着拳打、脚踢呼气发声,可 以释放能量,使身体不会过度疲劳。发声随拳手的不同而不同,典型的发声有“嗒,除,噢,呵”等。据 维拉罗勃斯回忆,他在泰拳馆看到的所有泰拳手在发拳时都发出与上述类似的声音。

呼出肺部的气体,从防守的角度来看也是很重要的。当肺部气体被快速呼出时,腹肌绷紧。但是如果 拳手受到攻击时,肺部充满气体,就会产生非常有害的后果。肺部气体占有一定的空间,当身体被击中 时,气体受到挤压从而震动内脏器官,有时甚至会导致击倒。因此当拳手发出短直拳和其他所有泰拳进攻 时,包括拳击、膝击、肘击和踢击时,都应呼出肺部气体。

后直拳

泰拳后直拳威力很大。它是由有力的手从防守姿势打出来的。右撇子拳手左脚在前,因此右手到攻击 目标的距离更长,后直拳要用更长时间,但它的劲力比短直拳更大。

维拉罗勃斯的后直拳的打法是,在防守姿势中右手抬得很高,拇指靠近或轻轻贴在右眉之上。右肘距 离身体大约3英寸。出拳之前,拳手通常靠近目标,产生向前移动的动量。然后速度、拳手胯部和躯干的 旋转又进一步增强了这一动量。同时,拳手甩抖肩膀,向对手发动后直拳。

拳手右手腕略微旋下,保证打击劲力均匀落在拳面上。就在击中目标之前,拳迅速旋转为拳心水平 向下,为打击加上扭转劲力。击中目标之后,拳手的拳立即下沉,将打击能量导人对手脚下的地板下产 生沉劲。

右手为减轻沉劲的影响顺势以弧形运动收回,这时,这只攻击手并不是迅速沿直线抽回,相反,它沿弧 线返回。右手返回的动作就像击中目标的鞭子的动作,这时肘保持在合适的位置以控制拳手中心。当右手返 回防守姿势时,后直拳的击打过程全部完成。泰拳劲力的七个影响因素在泰拳后直拳中体现得淋漓尽致。

扭转

泰拳劲力的第五个影响因素是扭转。在韦氏词典中,扭转的定义是:“一种扭动或猛拧的力矩,等于作 用到物体上的力与从物体旋转中心到力的作用线的垂直距离的乘积,扭转出现在拳手旋转手腕,使拳心 水平向下、拳面转人攻击目标的时候。

在上例中的这一时刻,拳手拳面的劲力达到了最高值,包括前五个劲力因素提供的动量,并且这些动 量全部作用到攻击目标上。事实上,来自地面的这种作用力通过拳手身体各部位的协调活动,从脚传到胯部,到肩部,再到臂,最后传到拳面。在上例中的这一刻,泰拳劲力的七个影响因素中的五个得到了运 用,这一拳已经非常有力而且可能产生很大的破坏力。

然而,考虑一下,如果拳手的拳面只汇集了上述五种因素的动量,那么拳手击中目标之后,这些动量 会产生怎样的结果呢?如果拳手直接攻向目标,动量便会直接向前推进或者可能被弹回。如果动量直接向 前,特别是如果拳手没有击中目标时,拳手会处于与拳一同前冲的危险之中。这五个因素产生的巨大动量 会使拳手的身体前倾,甚至可能使拳手失去平衡。如果拳手击中了目标,结果可能是目标塌陷,但拳手仍 可能有瞬间不平衡的前移;但是,如果目标很硬,作用力就会被反弹回来,并有可能会震伤拳手的手臂。 为了避免这些局限,在击中目标时拳手可将拳向下摆动。这样拳面就会产生泰拳劲力的第六个影响因 素——沉劲。

沉劲

为了理解沉劲,有必要回到上例中动作开始的状态。拳手准备出拳时,首先后脚蹬地,地面对他的反 作用力推动他迅速向前移动,这种前移的速度加大了出拳劲力。在前脚蹬地的同时,拳手扭动胯部,将劲 力传到背部,然后快速弹抖肩膀来增加出拳劲力。在拳手拳面击中目标之前,转动手腕以增加拳面扭转劲 力。为了防止劲力以直线前进,拳手在击中目标的瞬间下沉拳面,以此增加第六种劲力——沉劲。这样, 拳手就能将劲力完全作用到攻击目标,并使劲力通过被攻击拳手的身体导人地面。

泰拳手的拳像波浪一样弧形向下攻向目标,然后又像鞭子反弹一样迅速恢复到防守姿势。这样,泰拳 的攻击劲力作用路线便形成一个三角:从拳手的脚向上穿过身体、肩,再穿过臂与拳向外进人对手,然后 向下作用到对手脚下的地面。在这里,从理论上来讲,这种作用力会反弹回来。

英语中解释“沉劲”意义最贴近的词是“下降”。韦氏词典这样给“下降”下定义:“突然落下、降低、 倒下或减少。”沉劲不仅仅是使拳下降,而且是把劲力向下导入目标并通过地面再反作用给对手的身体和 心理的努力。沉劲也可能被认为是杠杆作用的一种形式。其中,甲点是拳手的脚,乙点是拳手的拳和对手 的接触点,丙点是对手脚下的地面。

下面是一个纯粹的“沉劲”例子,在这里可以容易地看到杠杆中的作用点。试想柔道或无限制拳手骑 在对手身上。在这个居高临下的位置,他骑在对手的躯干上,用他的大腿紧紧按住、困住胯下的对手。设 想拳手一拳打在胯下俯卧着的对手的脸上。劲力穿过他的头,使他的头盖骨撞击在拳击台的地板上。即在 拳手击倒、揪扭、跨骑对手的姿势中,劲力从拳手的臂向下作用到对手的面部,然后进人地下,这样劲力 就形成一个三角。这种打击的结果是可怕的,几个这样击碎头盖骨的沉劲式打击会使裁判中止大多数无限 制搏斗。

从站立的姿势打出沉劲,要比从跨骑的姿势要难得多。然而,站立式发出的沉劲也能产生如此有效的 攻击效果,因此真正学习泰拳的学者一定不能忽视或者不去充分发展这种劲力。沉劲是泰拳手必须培养的 众多高水平的能力之一,也是使泰拳与许多其他拳系相区别的技能之一。

重力

泰拳劲力的第七个必须协调运用的影响因素就是重力。韦氏词典这样定义万有引力:“每一团物质、微 粒、甚至包括光子与另一团物质、微粒相互之间的吸引力。”当然,地球引力在上述所有泰拳例子中都起 作用。不需费力便能理解地球引力的作用和协调利用地球引力对拳手的益处。地球引力和它对拳手的影响 将在下一章节中详细讨论。

保持身体直立,防止重心偏前。因为如果身体重心 偏前,躯干、颈部与头会形成一个弧形,这种姿势 使拳手特别容易遭受对手上勾拳和低踢的进攻,因 为他的重心偏向前腿。

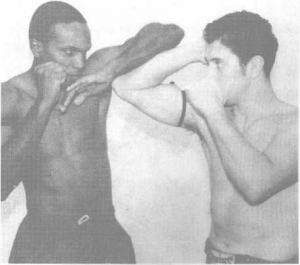

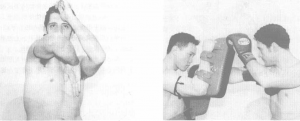

上勾拳的首要防守方法是后闪,让对手的攻击 落空,之后采用肘顶、膝撞、脚踢、拳打等技术来 反攻。第二种防御上勾拳的方法是,在对手发动上 勾拳之前迅速移入缠抱距离。因为对手在近身缠抱 距离内不可能使用上勾拳进攻。

使对手的上勾拳转变方向也是防守方法之一。 一种方法是将防守手臂上举,好像拳手在看手表, 然后转动手腕使“手表”朝外。这种格挡之后,通 常拳手立即发动肘顶、膝撞等反攻。

阻挡也能拦截上勾拳的攻击。在防守姿势,拳 手将双肘贴靠在一起便可能做到这一点。对手的拳

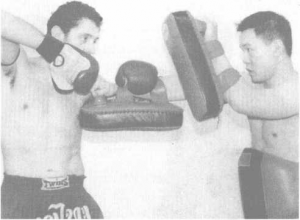

维拉罗勃斯身体后闪来防守左手(左图)、右手(右图)上勾拳

落在肘尖上,会使对手受到严重的伤害。使用先发制人的蹬腿也能使对手的上勾拳丧失攻击力。常用的防 守方法是用快速蹬腿击打对手的上勾拳。

对于进攻者来说,发动上勾拳比多数其他拳法更难恢复到防守姿势,而且上勾拳中有上升的角度,动 作难度较大。所以进攻者更容易受到对手肘法的反攻。西洋拳手使用上勾拳非常有效,但泰拳手只有在万 不得已的情况下才使用,因为西洋拳手不必担心膝撞和肘顶的反攻。

在泰拳比赛中,防守肘击是拳手生存的关键所在。闪躲足以防守水平、向下、向上的肘法。也可以通 过轻微调整防守姿势使肘击偏离。另外,防守姿势也使进攻者很难抓住防守者的颈部实施肘击。

另一防守肘击的方法是在对手肘击攻来之前,用手推开对手的面门。拳手先发制人的膝撞或肘顶可以 用来阻截对手的肘击。

肘在缠抱距离内非常有效。然而,经验丰富的拳手却可能选择贴身缠抱,不给对手留出施展肘击的空 间。在这种贴身缠抱距离内,拳手双方都不能保持防守姿势,膝撞代替肘法成为攻防的首要武器。

反肘具有很大威力,同时不易被察觉。闪躲是常用的有效防守反肘的方法。通常情况下,防守者只要 向对手进攻的方向移动,就会使其进攻落空。当对手转身发动反肘时,进攻者的背部最易受到反攻。因 此,在这一时刻,用蹬腿或横扫腿攻击进攻者的任何部位都可以阻截反肘。在近身防守姿势中,也可以阻 挡反肘的攻击。,

防守攻击躯干和头部的踢击,拳手可采用闪躲的方法,也可采用踢击和肘击的防守方法使对手的攻击 偏离。拳手用前臂的中外部格挡高踢。技术娴熟的拳手也会用肘尖阻截对手的脚,这样可给进攻者造成极 大的伤害和痛苦。

拳手后闪或侧闪可以躲开攻击者的高膝进攻,也可以通过加强防守姿势或使对手的进攻偏离来防守, 也可用肘格挡来防守。防守者常用膝法使对手膝的进攻偏离或用膝击阻挡对手膝击进攻,防守膝法是为了 拦截进攻者膝击而与对手的膝击同时发出的。拳手防守高膝进攻也可采用将进攻者推开的方法。

浏览1,027次