戈,是一种搽刃,安装长柄I祕>

器,名列“五兵”之首。由石戈逐渐

发展起来,伹也有相传是由镰刀潢

化而来。它可以勾割或啄刺敌人,

因此古代又称勾兵或琢兵。据《考

工记》记载,戈的规格是:戈广

(宽度)2寸,内长4寸,胡长6寸,

援长8寸,重1斤14两,柄长6尺6寸

。

及镦等的占代长兵 图抑戈各部的名称

戈源于原始人群的狩猎工

艮,开始是模仿兽角和鸟啄的

形式,将兽角绑在干杆上,以

延长人的手臂作用,这就是戈

的雏形。戈、角同声,可在语

言学上看到它们的測源关系。原始社会的石戈,仍未脱离

沒角的形式,授体祖大,没有胡,杀伤力不强(图88)。

商代始有铜戈•,并已成为当时的主要武器。至西周, 使用戈更为普遍,《诗经•秦风》有:“王于兴师,修我 戈予。”据《周礼•考工记》讲,戈的特点是安装在木柄 上要牢靠。最初的铜戈,是按.照石戈制作的,没有胡。殷 墟出土的早期铜戈,就只有援和内(图89丨。这时的戈 是与柄成直角安装。.安装的方法有两种:一种是“内安

秘’’ (b'i必,即柄),把 戈的内插人木柄头上的槽孔 里;一种是“銎安祕”, 把木柄插入戈的銎孔里。后 来,根据实战的经验,多采 用“内$秘”,并在戈内中 央穿-小孔‘,同时在柄槽两 边与戈内小孔相对应的位罝 也穿孔,用细木棒将戈和柄 栓紧,使用起来就更为牢同山西灵石县旌介村商 墓出土曲安洪庆老牛坡村出土陕西清涧县解家沟

出土安阳市三家庄商代窖穴 中的青铜戈

周代已把习使戈

列为武士教育的内容

之一。“凡学……春

夏学干戈,秋冬习羽

务(yu'e岳,古代一

种形状象彷的乐器1,

皆于东序”《《礼记-

文王世子》>。干,

即是“盾牌”,属防

守武器;戈,.系进攻武器,此时,戈的形状又有改进,开

始将戈的内改为弯曲的勾状,并在胡身上加刃,以加强勾

割的作用。'以后,又在胡边凿孔,用绳子绑在柄上,成了

短胡一穿 <即孔)的戈(图90)

甘肃崇信县于家湾出土 7.成郎交通#出七铜戈拓片 西周铜戈

弈秋战国时期,戈仍是主要兵器之一。《庄子》载: "孔子穷于陈蔡……子路仡然执戈而舞:"又据《淮南子》 记:“鲁阳公与韩构难,战酣日暮,授戈而伪之,日仅三 舍” e从这些记栽中,可以知II戈是当时随身携带的一种 重要武器。随着他用经验的枳累,戈的形式已由西周吋的 短胡一穿式改进为春秋时的中胡二琴式(图91)。实践 证明,胡愈长,穿(即孔 > 越多,绑^柄上也就越牢固。 这个时期尤其是战S时代的戈,除了发展成为长胡多穿外, 援也较前加长,并成为弧形而锋尖锐利,有的还在内加刃, 战斗性能也比以前有了较大的提高(图92)。

正因为戈在军事上淘汰较早,以致无套路流传下来。 M由于戈曾在古战场上大显威风,历代诗人常在#品中把 它赞誉。例如,李白有诗曰:“金戈森列洗,晴野之寒 箱。”宋代抗金民族英雄、著名词人辛弃疾有词云:“想 当年,金戈铁马,气吞万里如虎”。直至明诗还把戈作为 习武的内容。在徐学谟〈〈少林杂诗》中就有“名香古殿自 氤筑(yin 细媪),舞剑挥戈送落曛;怪得僧徒偏

好武,昙宗^备矢将军”的记载。

戟,为我国古代的一种兵器,在十八般武艺中占有a

要地位,被称为“百兵之魁”。它是以矛为主体,在矛的

基础上结合戈的优点而创制的。

传说戟的历史可溯源到上古时代。魏文帝曹丕在《剑

铭》中有“雍狐之戟”。《管子》中也载:“黄帝问于伯

髙,伯高曰:‘雍狐之山,发而出水,金从之。蚩尤受而

制之,以为雍狐之戟’。”就是说制戟的祖先是蚩尤,他

曾采雍孤山之金以制戟。

从考古文物看,戟始于

商代较为可信。在商代军

队中主要装备的格斗兵器,

是I;刺的矛和用于勾杀、

横啄的戈》后来,可能是

出于增强兵器效能,开始

尝试把矛、戈结合在一起,

就成为戟。.从而大大提高 ®94商代铜戟

了杀伤力。1973年河北省

蕺城台西村出土了距今三千年之前的戈、矛合体的戟(图 94>,证明了戟在商代已出现。

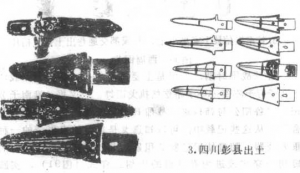

西周时,戟已普遍使用。从北京甘肃、河南、山东、 四川、陕西等地的西周遗址中出土的育铜戟看,在商代戈、 矛分铸合体的基础上,出现了援刺合涛的戟。这些戟,

有的以矛为主体,在侧旁加铸戈援

.而组成;有的以戈为主体,长胡多穿,

冇内,上端加铸扁刺组成(图95 >。

由于大部分靑铜戟或质轻体莳,或

形制奇异,不适于实战;再加上铸

造工艺过于复杂,不适于大童生产。

因而这种援刺合铸的戟,仅仅是人

们企图把矛、戈两种器械性能榕为一体的一次尝试> 没有发展的前途,在西周晚期便iS蜥消失了四川彭县竹瓦

街出土

fi.河南浚县 辛村出土

7.甘肃灵台白

草坡出土

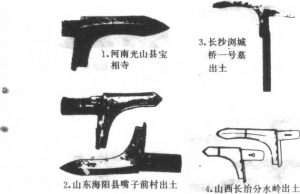

到了春秋时期,文献中记述用戟格斗的事例屡见不鲜,

仅《左传》便有多处。如,隐公十一年(公元前712年), “郑伯将伐许。五月甲辰,授兵于大宫。公孙阏与颖考叔 争车,颖考权挟轫以走,子都拨棘 <即戟)以逐之。及大 逵。弗及,子都怒。”又如,宣公二年(公元前607年), 郑宋战于大棘,“狂狡辂郑人,郑人入于井,倒戟而出之,

获狂狡”等等。

春秋时期冶炼技术有较大的发展,作为当时军队中流 行的戟,形体上大有改进,实战功能逐渐提高。如我国考 古工作者在湖北江陵藤店1号墓、安徽舒城九里墩以及江 苏六合程桥和湖北襄阳蔡坡12号墓出土的戈、矛分铸联 装的戟(图96),戟体为长胡多穿戈,有的援和内的上 缘*本上形成一条直线,援体较宽,援与祕的交角稍大于 直角,援锋还保持着圭首状;有的援上翘,内平伸,或逐 渐上扬;有的.援向上扬翘,然后弧曲下垂;还有的内加刃 或距钩,长胡上有孑刺或距钩,祕上加施距钩等。这些戟 功能多样,戟刺可向前直刺,戟援的上刃可推击,援锋可 呀击,授的下刃可钩斫,附加的部位同样可用来杀伤敌方。

〈<考工记.冶氏》对戟的具体形制作了描述:••戟广寸有 '半寸r _内三之,胡四之,抜五之,倨句中矩,与刺重兰 锊”

战国时期,戟在质地、形状和功能等方面发生了新的 变化。1965年河北易县燕下都遗址发掘的44号墓.墓葬 中出土 12件保存较完整的铁戟,它们形似“卜”字,故 人们称它为“卜宇戟”(图97)。它们和育铜戟相比,

刺的高度有增加,刺、胡成一直线,祕在胡、刺前侧,由 胡向前缚祕,而枝又在祕前。当用戟的旁枝横斫或钩斫时, 戟体充全不会向前侧脱落,它比靑铜戟的装秘法更为牢靠。 当时还出现r两戈一矛同祕的二联装戟和三戈一矛同祕的 三联装戟等。1978年,湖北随县出土的三联装戟便是其 中的-•例(图98)。战国时,戟较为流行,除从出土的 古兵器中可见戈、矛分铸和联铸的各式戟外,在绘图作品 中,同样可见一些武士手持长戟格斗的图案(图99>。 K沙左家公山15号墓还发掘了此时的木戟

国时期,戟的品种更多,有长戟、双戟、手戟等数 种。长戟,主要运用在战场上。〈< 三国志•魏书•张辽传》 说:张辽守合肥时,面对孙权的优势兵力,"(张)披甲 持戟,先登陷阵,杀数十人、斩二将,大呼自名,冲垒人, 至权庵下。”吓得孙权只好“走登高冢,以长戟自守。” 军队中除长戟外,还常用双戟,当时不少勇将就善用双戟。 如〈< 三国志•魏书•典韦传》说:“韦好持大双戟与长刀 等,军中为之语曰:‘帐下壮士有典君,提一双戟八十 斤’ ”。又据《三国志.吴书.吴主传》载,孙权也善用 双戟:“二十三年十月,权将如吴,亲乘马射虎于庠亭。 马为虎所伤,权投以双戟,虎郤废。”此外,还有可随身 携带的手戟。《三国志•魏书•吕布传》:董卓“自以遇 人无礼,恐人谋己,行止常以布自卫。然卓性刚而褊忿, 不思难,尝小失意,抜手戟掷布,布拳捷避之。”〈〈三国 志•吴书•太史慈传》中也载:太史慈曾与孙策相斗,

“策刺慈马,而擎得慈项上手戟,慈亦

得策兜鍪”。由于手戟相考普遍,故制

工也极精良。《太平御览》载张协的

《手戟铭〉〉中有描绘:“锬锬雄戟> 清

金练纲,名配越棘,用遇干将。严锋劲枝,

擒锷搀芒”等句。此期戟的形体也有些

改变〈从安®南陵县麻桥公社出土的铁

戟肴,矛体细长,这使戟在发挥戈体的

勾杀、横啄功能之外,更有利于发挥矛

体的向前直剌,提高了杀伤力(图102)。

两晋南北朝时,军队中重装骑兵占

淪重要的地位。与之相适应的兵器是马

葙。马稍与戟相比,有铸造工艺耑易,

杀伤力大等优点。但那时用戟的人依然

很多如,晋代进家丹鼎派大师葛洪,

在《抱朴子•自叙》中说:“少尝学射

又曾受刀桷及中.刀、双戟,皆有口诀要术,以待取人,乃 有秘法,其巧人神。晚又学七尺杖术,可以入白刃,取大 戟。然亦是不急之末学,知之譬如麟角凤距,何必用之?” 戟的形制人多兒'小枝上折,枝锋尖端的高度略低于刺'锋, 从整体上肴,全戟形成双叉形状(图1〇3>。

隋、唐、五代各朝,戟的形状虽略有变化,但不少的 戟乃保持着双叉形状(图104)。戟的功能发生了转化, 除少数作为武器外,大多失去了武器的性质,沦为舞具和 仪仗工具。《唐书•礼乐志》栽:“太宗制舞图,命吕才 以图教乐工百二十八人,披银甲,执戟而舞,每三变,每 变为四阵,象t刺往来,歌者和曰‘秦王破阵乐•。”

浏览2,183次