综上所述,历代剑的种类、名称颇多,但其整体均由 剑身和剑柄组成,剑身包括剑尖、剑刃、剑脊;剑柄包括 剑格、剑柄、剑首。剑身两侧均有刃。剑首系上比剑柄稍 长的穗子称为短穗剑;#系上比剑身稍长的穗子则称长穗 剑。武术比赛用的剑,规格为:长度以直臂垂肘反手持姿 势为准,剑尖不得低于本人耳朵上端。

剑法主要有:劈、剌、撩、挑、崩、点、云、截、绞、 剪、抹、带等。用各种剑法组成的套路表现形式有,行剑、 站剑以及介于两者之间的套路。

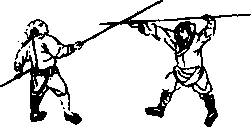

剑术有单练、双练、集体练3种形式。各种剑术都耍 求剑法清楚,“静如处女,动似游龙”。由于剑的两侧有 刃,所以在某些动作上和刀有严格的区别,不可以做缠头 裹脑、腋下藏刀、左手压刀背或推刀背等刀的动作。此外, 不持剑的手,应将食指、中指并拢伸直,其余三指屈握, 母指按于无名指指甲上,称为剑指,并与剑法、身法密切 配合。

三国时期,殳称

白掊,有时亦为军队

采用。据《抱朴子》

载,吴国在征战丹阳

“山贼”时,以手持

白格的五千精兵出击,

“去杀者万计"。又

据〈< 三国志•魏书•钟会传》记载,魏国钟会平定西蜀后,

埋伏数十名手持白掊的亲兵,阴谋叛乱,后因军机泄筇而

失败。

随着以步兵、骑兵为主的杂战逐渐

代替了车战,殳的实战价值减弱,而用

作军中的礼兵器.,象征武力军威,在汉

代画像石中就有不少持殳者的图案(图

77) .

作为仪仗用的殳,直至唐、宋时代

2有出现。唐代,元沂南画悚石拓

大朝会和大宴时,仪仗.队中就有受仗队,.本基绘的东汉持i.突

左右约有千人,执殳执叉相间,十分威; 武《新唐志•仪卫志》 »宋代皇帝

效祀时,仪仗中也有前队殳仗和后队殳仗(《宋史•汉卫志》

棒中图为猎取肉食和御敌的工具允器械.利用石出器对树枝、树干进行加工,或用火烧法加

以处理,使其在形状和重等方面更利于

#河使用。这样制成的树枝、树'就是人类最 ^姆.初的生产工具和武器之•的棍、榉(图78)。 随着生产的发展和人类社会的进步,棍、

$ &棹被广泛地应用在战争中,成为奴隶社会、 封违汁会中常见武器。秦末农民起义领袖 陈舯、吴广在大泽乡 '揭竿而起”,他们手中拿着的武器, 主要的就是木棍、木榉。

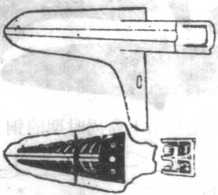

东汉早期A靑铜制 的狼牙1972年1月 在云南江川李家山古墓 群就出十4件狼牙榉, 其中右2件是东汉晚期 的铜带矛狼牙棹(图 79)。此外,在四川、 沂南等地的汉代画像石 中有不少是持榉侍从和 骑从的画图80。安 徽马鞍山市在东吴朱然 墓中发掘了一件漆盘, 盘上画有2个童子持棍 对练的图案

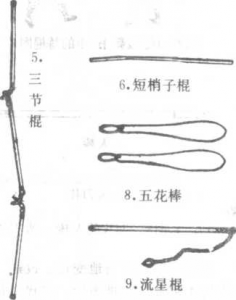

唐、宋时,棍仍在战争中使用£据(〈武经总要》中载, 宋代的棍为“取坚重木为之,长四、五尺,异名有四:曰 棒、曰轮、曰杵、.曰杆”。故有“棍棒不分”之说。此期 的碲分类较细,在榉端装有长圆形锤,锤上钉满铁钉的, 叫狼牙榉;两头大中间长,似古代椿米工具的,叫杵榉:

P 形似棍类大梢子和鞭类二节铁鞭的,叫铁链夹榉;两端浍

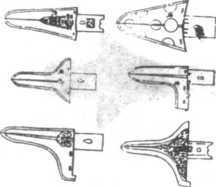

有图案并近似现代棍的,叫白榉;在榉首安双面钩的,叫 钩竿;在槔首安单面钩并在榉末安利刃的,叫钩棒;以铁 皮裹其上的,叫诃藜棒;长细而坚重的,叫杆榉;无刃而 有数个倒钩,形似抓子的,叫抓子榉(图82)。

明代棍的技术和理论又大大向前发展一步,当时名棍 甚多,除所传“赵(宋)太祖(匡胤)之腾蛇棒(《阵 纪》)外,还有俞大猷棍、少林棍等。明代的武术家程冲 斗所著的<〈少林棍法ffl宗》一书中称“棍为艺中之魁首”, 可见棍在武术器械中的地位。戚继光〈〈纪效新书》中有介 绍棍法的练棍图(图83),程宗猷《耕余剩技》中亦有

棍法和棍法图(图84)。明代的棍榉,还有大榉和夹刀图《纪效新书》中的练__大棒夹刀棒

明代的大捧、.夹刀榉

由于实战的需要,棍的形制也不断地变化、改进。从 古代长四、五尺,坚实的木制棍,演进为近、现代形体较 小的狼牙椁;护手棒;用坚韧的白腊杆制成的,无刃、无 尖,把端略粗于梢端的棍;由木、铁(钢)相连组成的软.

![]()

俗语说:棍为“百兵之主”。棍可以当枪,可以当槔, 棍法与枪法有很多相同的地方,有的枪棍不分,则称为枪 棍术。

棍法主要有劈、崩,缠、绕、点、拨、拦、封、撩、 扫等。

棍术有单人练、双人练、集体练3种形式。各家棍术 虽有不同,但在要求上仍有其共同性。例如,“练棍要手 臂圆無含一,力透棍尖,风声呼呼”。舞棍要勇猛、 快速、有力。•职手执棍,开合、旋转要圆熟自如。拳谚说: ''枪扎一条€棍打一大片”。棍谱说:“棍起空炅多变 化”,“更有精微巧妙法,不离脚步与身形”。

戈,是一种搽刃,安装长柄祕

器,名列“五兵”之首。由石戈逐渐

发展起来,伹也有相传是由镰刀潢

化而来。它可以勾割或啄刺敌人,

因此古代又称勾兵或琢兵。据《考

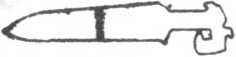

工记》记载,戈的规格是:戈广

(宽度)2寸,内长4寸,胡长6寸,

援长8寸,重1斤14两,柄长6尺6寸。

及镦等的占代长兵 图抑戈各部的名称

戈源于原始人群的狩猎工

艮,开始是模仿兽角和鸟啄的

形式,将兽角绑在干杆上,以

延长人的手臂作用,这就是戈

的雏形。戈、角同声,可在语言学上看到它们的測源关系。原始社会的石戈,仍未脱离

沒角的形式,授体祖大,没有胡,杀伤力不强。

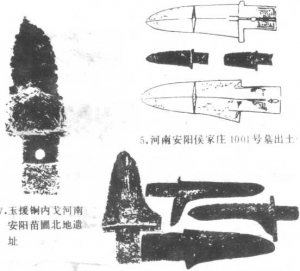

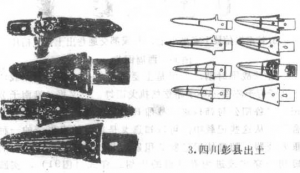

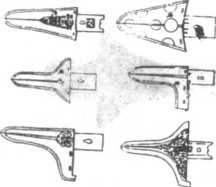

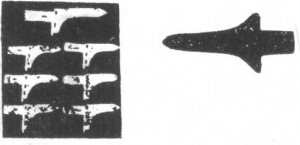

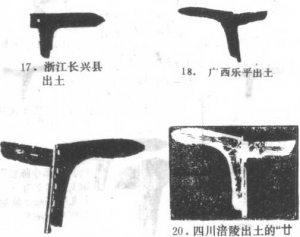

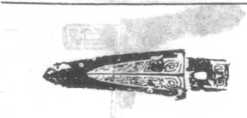

商代始有铜戈•,并已成为当时的主要武器。至西周, 使用戈更为普遍,《诗经•秦风》有:“王于兴师,修我 戈予。”据《周礼•考工记》讲,戈的特点是安装在木柄 上要牢靠。最初的铜戈,是按.照石戈制作的,没有胡。殷 墟出土的早期铜戈,就只有援和内(图89丨。这时的戈 是与柄成直角安装。.安装的方法有两种:一种是“内安把 戈的内插人木柄头上的槽孔 里;一种是“銎安祕”, 把木柄插入戈的銎孔里。后 来,根据实战的经验,多采 用“内$秘”,并在戈内中 央穿-小孔‘,同时在柄槽两 边与戈内小孔相对应的位罝 也穿孔,用细木棒将戈和柄 栓紧,使用起来就更为牢同

周代已把习使戈

列为武士教育的内容

之一。“凡学……春

夏学干戈,秋冬习羽

务(yu'e岳,古代一

种形状象彷的乐器1,

皆于东序”《《礼记-

文王世子》>。干,

即是“盾牌”,属防

守武器;戈,.系进攻武器,此时,戈的形状又有改进,开

始将戈的内改为弯曲的勾状,并在胡身上加刃,以加强勾

割的作用。'以后,又在胡边凿孔,用绳子绑在柄上,成了

短胡一穿 <即孔)的戈

甘肃崇信县于家湾出土 7.成郎交通#出七铜戈拓片 西周铜戈

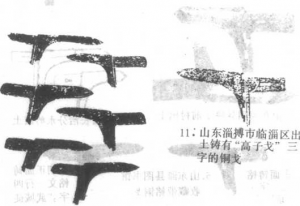

弈秋战国时期,戈仍是主要兵器之一。《庄子》载: "孔子穷于陈蔡……子路仡然执戈而舞:"又据《淮南子》 记:“鲁阳公与韩构难,战酣日暮,授戈而伪之,日仅三 舍” 从这些记栽中,可以知II戈是当时随身携带的一种 重要武器。随着他用经验的枳累,戈的形式已由西周吋的 短胡一穿式改进为春秋时的中胡二琴式。实践 证明,胡愈长,穿(即孔 > 越多,绑^柄上也就越牢固。 这个时期尤其是战S时代的戈,除了发展成为长胡多穿外, 援也较前加长,并成为弧形而锋尖锐利,有的还在内加刃, 战斗性能也比以前有了较大的提高

综上所述,戈是从殷周

到春秋战国时期的主要武

器之一。当时作战的方式

是车战,每辆车上有甲士3

人,主将在左,用弓矢;_

戎者在右,使用戈或矛;

御者居中,担任驾驶。到

了战国吋期,由于戟的作

用比戈大,被广泛采用;

甲盔的坚度有所提高,戈

难以勾割。戈的重要性削弱。

但直到秦以后,兵卒中还

有少数使用戈的正因为戈在军事上淘汰较早,以致无套路流传下来。 M由于戈曾在古战场上大显威风,历代诗人常在#品中把 它赞誉。例如,李白有诗曰:“金戈森列洗,晴野之寒 箱。”宋代抗金民族英雄、著名词人辛弃疾有词云:“想 当年,金戈铁马,气吞万里如虎”。直至明诗还把戈作为 习武的内容。在徐学谟〈〈少林杂诗》中就有“名香古殿自 氤筑(yin 细媪),舞剑挥戈送落曛;怪得僧徒偏好武,昙宗^备矢将军”的记载。

浏览5,290次