金庸以武侠小说名世,像法国作家大仲马一样,将历史作为他挂故 事的钉子。往往将其武侠故事依托于历史背景之中,亦真亦假、亦幻亦 奇。他在《天龙八部》中写了大理国的保定帝段正明及其弟段正淳、正淳 子段誉,证之以大理国史,此三人确有,而且均擅长武术。至于《天龙八 部》中所述故事,则不过是金庸借历史的酒杯吸引读者的眼球。

大理国在公元937年由段思平建立,疆域与南诏国相当,政治制度 也与南诏国基本相似,不同点是崇佛。表现为有十余位皇帝退位出家,同 时任用师僧为官,一时间广修佛寺,形成了僧读论语、儒称弥陀的社会风 气。由于两宋对大理采取羁縻政策,大理国不受中原战乱侵扰,即使在忽 必烈进攻云南时,也只有短暂的战乱。云南地区长期处于社会安宁、经济 发展的状态。这种状态有利于文化的发展。武术作为大众文化,经大理国 君主提倡进步迅速。

一、儒释并尊崇武德

与其他以宗教立国的国家不同,大理国以佛教为国教,却从不排斥 儒家学说,巧妙地将佛教学说、儒家学说和当地的民俗信仰结合在一 起,显示出博大包容的胸怀和气度,而且不像中原的两宋王朝重文轻 武,这就为武术的传播和发展扫除了障碍。何况大理国的君主们自己也 习武,甚至在退位出家后还要训练武僧。《大理古佚书钞》载:“至大理国 立,三月十五至月尾为观音市。寺僧同时集于崇圣寺,作水陆大法会。是 月,崇圣寺、无为寺、罗荃寺、华藏寺四大住持,于观音市法坛讲经论法, 多答辩。强者赐以金线袈裟,于十五日称法擂。十六日起为武坛打擂,擂 主为头年武擂之魁。打擂者。上至皇室子弟、僧侣,下至庶民。宋室逃亡 三迤,皆可争夺,胜者为主。擂期三日,擂台每年取士六人,授以武职,用 于军。”佛法只讲一天,比武打擂要进行三天,可见大理国对武术的重 视。

大理国对皇家子弟在武术上也有要求,《段氏传灯录》载:“按制,皇 族直系,六岁习文武,十岁善骑射,十三演阵操兵,十五能诗词牍文。武能 带兵打战。”这样才能继承帝位。有了这样的家规大理国段氏皇族习武者 甚众。“秉义崇武,尚刀剑,与无为寺龙苑南,辟崇武堂,编罗汉兵八百,皆 受比丘戒。”出家修佛尚且不忘习武,真可称为“武痴”。秉义帝之孙段正 明(保定帝)“文采超群,武艺刀剑超群。”“正明出家分金一库,每外出必 由随身沙弥以二十骡马满载金银。中原虽多盗匪,而大理国逍遥和尚手 下随行皆一以抵十强,知者皆让之。”能携重金让中原群盗不敢抢夺,这 位皇帝和尚和他的随身沙弥武功也够高强了。保定帝之弟段正淳“长而 勤学精武……十七大考文擢第一,武试居第三。”是个文武全才。段正淳 之子段誉“幼喜刀戈”,在位39年,多次遭到刺杀,都凭借自己的武功擒 获刺客,可见武功不凡。不仅皇帝被要求习武,宫廷后妃和宫女也被要求 习武。“又有女儿剑,为历代南诏段氏宫廷后妃、公主用剑。剑长一尺六, 宽两指,曰'女儿剑’,制功极精,’女儿剑’一剑值千金。”皇帝经常与后宫 女子击剑为乐。大理国另一位皇帝段正兴“幼善武,喜击技。立位后,亲率 兵平诸叛,有‘飞骑军’之称。"君主喜好武术,臣子岂敢落后。在《天龙八 部》中写到的高升泰之父高智升就是保定帝麾下的勇将。“高智升幼贫, 为御前随军。智升身高九尺,力能扳牛斗而双分之,臂力国中第一。精枪 法,善骑射,智慧超群。家传铁鞭为陨铁打就,重百斤,后传升泰,世称高 家鞭。”高升泰就是在《天龙八部》中写到以长笛击败南海鳄神的那位将 军。高升泰就是凭借武功被封为侯爵。

和南诏国一样重视武力,不同的是大理国的皇帝通过自己习武将 武力集中在手中,同时大理国对宋朝逃亡至大理的习武之人非常优待, 只要能在与大理国武士比试中取得胜利,就能轻易地取得一定俸禄。因 此宋朝不少习武者为避祸就投向大理,这对大理武术的发展起到促进 作用。

二、山隘峰峦避刀枪

在大理国武术不仅成为军队的必修课程,部族山民也习武成风。山 民习武,有的人是为了在观音市上一展身手,能为国家所用;有的则是为 了健身自保;有的则将所学武术用于日常生活——用来对付猛兽。《大理 古佚书钞》载:“土人喜猎,有民家、罗人、阿昌、蒲满,皆喜打山狩猎,而善 观兽迹。常曰:‘入山知山路,打猎知兽踪,寻兽先找兽足迹。兽粪便,兽爪 E|l,皆可判兽踪影。猎有三法,明箭射、下扣、闸板。闸为树筒,放置于兽 道,离地五至八尺高,以绳奉行之。下有地线,色如枯藤。亦有用踩板,若 碰线和踩板,扳动发销,而木坠,亦称千斤闸,可打断兽首或兽腰。亦有用 地弩,以地线牵动扳机而触发。弩箭多为剧毒。其毒药有两种:一种为毒 藤,产澜沧江崖畔,叶如橡藤,加断肠草,即可凝血杀兽;又一种用雪上一 枝蒿、断肠草,取浆露干,外加青核桃皮浆点之,加马蜂尿即成,可见血封 喉,亦曰七步倒。无论虎豹、野猪中箭,逃不脱死厄。猎人见兽粪便,可判 出坐山兽、游走兽。虎豹走大路,每至路口常以爪抓地。量其长短,可知其 归与不归,及归来时刻多验。,”地弩又称伏弩,始创于中原武林,唐朝大 将薛仁贵每于军营外不易防守之地,“设伏弩以待敌”,是一种以逸待劳 的防御手段。唐朝与吐蕃大非川之战后,此法传入吐蕃,南诏与吐蕃结盟 后由吐蕃传入南诏。阁罗凤与唐大将李宓作战时曾用此法射死射伤唐朝 的偷袭军队。大理国从南诏继承了这一方法,在通往羊苴峰的隐蔽小路 上均设有地弩。保定帝段正明在出家后也将地弩设于佛庙后山,此法由 此传入民间。山民们利用云南特有的植物制成毒箭,其杀伤力令人望而 生畏。山民射猎其中有明射一项,大型猛兽往往非一箭能致死,中箭后往 往向山民猛扑,山民则凭仗武艺用手中的刀、矛、梭镖与猛兽格斗,能通 过格斗杀死猛兽者往往能赢得山民的尊重。

从中原传入的不仅是千斤闸、地弩,“高氏家族在大理国时期,是大 理国世袭相国,便已精通南中诸拳棍。”高氏家族即是高升泰及其后代, 其家族从前大理国到后大理国一直掌握国家军队。高升泰以凶猛善战闻 名于大理,而精通南中诸拳棍,则是他凶猛善战的前提,南中诸拳棍指的 就是中原武术。

高升泰用自己擅长的武术训练了一支私人卫队,人数仅1200人,骑 兵仅600人,排在卫队最后,作冲锋之用,卫队最前面的是盾牌兵,“其盾 厚重,箭矢均不得人,盾下有两脚尖桩。骤然遇敌,则尖桩人地。”这样盾 牌就围成了一堵护墙,两百弓箭手则躲在盾牌后以箭射敌,“敌稍退,蛮 兵持刀砍杀,盾随之推进”。当敌人开始退却骑兵即开始冲杀。在冷兵器 作战的时代,这样一支训练有素、配合得法的军队真可谓以一敌十。不过 即使是这样的军队与山民部落作战,也有失败之时。

高升泰曾带自己的私人卫队攻打乌蛮人的山寨,乌蛮人采取了猎人 捕兽的战术,在山路上设地弩,并将地弩的控弦之绳埋入土中,牵至山隘 之上,侯盾牌兵过后,方拉绳放箭,“升泰军十伤三四,均畏战,升泰挥军 于山下,久久围之,乌蛮乏食,请降。升泰收乌蛮为卫,结以恩义,乌蛮为 之效命。”从高升泰起高氏的私家军中始终有一支由乌蛮人组成的敢死 队。直到忽必烈命令元军用皮囊渡过大渡河,高氏的私家军始终在拼命 抵抗,也用毒箭给元军造成大量伤亡。但寡不敌众,当高氏私家军死亡殆 尽,大理皇族也就失去了抵抗的勇气,在元军的招抚下很快就投降了。忽 必烈平定云南两年后,就在云南开设武举,收罗武术人才,并在进攻湖南 的战争中以云南蛮军作为先锋。

三、外来武术滇境传

公元1276年元世祖忽必烈接受了既能身先士卒、攻城略地,又能抚 绥地方、治民理财的赛典赤的建议,在云南实行军民分治,设云南为元朝 的行省。忽必烈对赛典赤放手使用,赛典赤不仅进一步推动了云南经济 的发展,在推动文化事业的发展上也颇有建树。

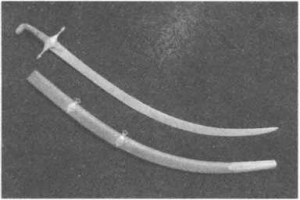

《大理古佚书钞》载,“元兵中有回回兵四千,眷属三千,余皆来自波 斯、突厥部,信阿拉穆罕默德为圣主,性强悍,忌酒,不食猪、螺、黄鳍,喜 游牧,属赛典赤部。世祖划大理南北五里亭屯回部各一千,龙首城、龙尾 城各一千,军饷由大理路供给。龙尾城则居于龙尾城外大鱼坝、洱河口各 五百,与当地人和睦无犯。作战勇猛,以死为荣,至阿拉神殿安适。洪武十 五年(公元1382年)平滇而降明,编归德胜驿六百户。居赵家营、沙纳院、 火烧地、洱河口,多迁永昌地,善经商。有娶汉人、民家女为妻,则以大典 洗礼。”回民在云南省定居后,与当地汉人、土著和睦相处,并与当地人结 为亲眷。回民将自己本民族的武术也带入了当地。据《滇中纪事》载,“月牙弯刀系赛典赤部所使,其招式与蛮刀 迥异。日久为蛮人所习,然掺于蛮人蛮 刀直劈直砍。”据《传统武术》介绍说,月 牙弯刀原系波斯刀,盘旋进击,后被阿 拉伯人袭用。由于赛典赤部族中有不少 波斯人和阿拉伯人,这种兵器和使用方 法就传入了云南,很快地与云南原有武术融为一体。蒙古人使用的大弓,及用大弓厮杀之法也被云南习武者 7^- 接受,并在接受后与当地原有武术结合在一起。蒙古草原上的摔跤术也在这时传入云南,“观音市中亦有撰跤者跳跃而进,与蛮人角力大相异处。”

浏览454次