武士通过主仆关系维持地位。武士对上司尽力效忠,主人则赐予下属恩惠。通过主仆关系,武士终于超过了贵族,成为日本文化的主流[图6][图7]。但武士最关心的是本家,所以,对主人的效忠也只不过是一种手段。他们这样的目的只有一个,那就是发展壮大本家族。也许也由于这种心态的存在,促成了日本人特别善于竞争的特点。一种文化的兴起必然有其精神支柱。那武士道的精神支柱是什么呢?

在欧洲,基督教不仅认可了适合于骑士道的理论基础,还向它注入了灵魂的素材。拉马丁说:“宗教、战争和光荣,是一个完美的基督教武士的三个灵魂在日本,武士道也有几个渊源。

先从佛教讲起吧。佛教给予了武士道平静地听凭命运的意识,对不可避免的事情恬静地服从,面临危险和灾祸像禁欲主义者那样沉着,卑生而亲死的心境。一个一流的剑术教师在他把绝技全都教给了他的弟子时,告诫他们说:“超出这以上的事,非我指导所能及,必须让位于禅的教导“禅”是日语对“禅那”的译词,它“意味着在超出语言表达的范围之外的思想领域里,凭冥思默想来达到的人的努力。”它的方法就是冥想。而它的目的在于辨析一切现象深处的原理,从而使自己与之绝对和谐一致。如果这样下定义的话,这个教导已超越一个宗派的教义,无论任何人如果成为达到洞察的绝对者,便超脱现世的世象,图7 10世纪开始的摄关政治首次开创屏弃无能彻,悟到一个“新贵族公家”的强权统治并使之成为日本后世的政治传统的天地”[图8]。

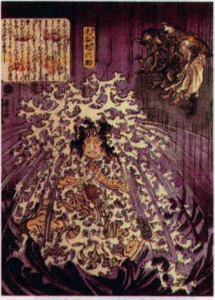

而佛教所未能给予武士道的东西,由神道充分提供了。神道的教义中,刻骨铭心的对主君的忠诚、对祖先的尊敬以及对父母的孝行,是其他任何宗教所没有教导过的东西,而这些也为武士的傲慢性格赋予了服从性。神道的神学中没有“原罪”那样的教义。相反,神道相信人心本来是善的,如同神一样是纯洁的,把它崇敬为宣示神谕的最神圣的密室。参拜神社的人谁都可以看到,那里供的参拜对象和道具很少,一面挂在内堂的素镜构成其内容的主要部分。这面镜子的存在,是很容易解释的。它表示人的心,当心完全平静而且澄澈的时候,就反映出神的崇高形象。因此,如果人站在神前礼拜的时候,就可以在发光的镜面上看到自己的映象。而其礼拜的行为,就和古老的德尔斐神瑜所说的“知汝本身”殊途同归[图9]。

神道的教义包含了可以称为武士感情生活中两个压倒一切的特点——爱国心和忠义。 瑟•梅•克纳普说,“在希伯莱文学中,往往很难区分说的是神的事情呢,还是国家的事情;是说天上的事情呢,还是说耶路撒冷的事情;是说救世主呢,还是说国民自己J的确是这样。 同样的混淆,也可以在日本民族的神道信仰语汇中看到。的确,由于用词暧昧,具有逻辑头脑的人们会认为是混淆,但它是一个包容了国民本能、民族感情的框架,因而从不装成合理的神学或有体系的哲学。这个宗教——或者说由这个宗教所表现的民族感情,因此就更确切了一些,彻头彻尾地给武士道灌输了忠君爱国精神。

至于说到严格意义上的道德教义,孔子的教诲恐怕算是武士道的最丰富的渊源。君臣、父子、夫妇、长幼以及朋友之间的五伦之道,这些特别适合作为统治阶级的武士的口味。孔子的贵族的、

一.、忠

多么宝贵的生命都可为之牺牲的最贵重不过的事情,就数忠[图11]。它是把各种封建道德联结成一个匀称拱门的拱心石。封建道德中其他的各种德行是同其他的伦理体系或阶级所共通的,但这个德行——对长上的服从和忠诚——则构成截然独具的特点。个人的忠诚是存在于各色各样的种类和境遇的人们之间的道德的纽带——哪怕一个盗贼集团也宣扬对头领效忠。然而,只有在武士的名誉训条中,忠诚才获得至高无上的重要性。日本武士道中的“忠”与我国的“忠”有所不同,在我国的思想中,对主君尽忠是无条件的。在日本武士的主从关系中,臣下对主君的忠不是臣下单方面的绝对尽忠,而是需要主君给予一定程度的恩赐,才可以得到的。主君给予臣下的恩赐与保护,其中最为重要的恩赐就是给予臣下土地,并且承认臣下在其领地的一切权利。作为主君给予领地的代价,臣下也必须承担相应的各种义务,这种义务也包括了在战斗的时候,为主君战斗甚至献出自己的生命。在发生战争时,主君往往首先向下属的武士许诺给予种种的奖励,以便激励起臣下的士气,然后就是要求武士们尽忠,尽力奋勇作战。但是,当有些作为家臣的武士不履行义务的时候,主君也可以对他作出相应的惩罚。在出现这种情况的时候,假如有时作为家臣的武士实力过于强大,或者和主君相近的话,那么极有可能就会发生一场内乱。同样的,在主君不履行他的承诺,不给予家臣应有的奖励时,作为家臣的武士也可以毫不客气地向主君要求奖励[图12]。这种情况也是经常发生的,而最为有影响的,就是镰仓幕府的垮台。因为元军的进攻,幕府动用了全国的军力,在台风的帮助下,终于击败了元军,但是因为无法按照原先的承诺,给予武士们应有的奖励,从而直接导致了镰仓幕府的垮台。主君和武士间的主从关系就是建立在这样的基础上,但是,由于主君和武士的主从关系经常是世代相袭的,因此除了原有的物质利益之外,还形成了另外一种关系。那就是情的关系,从有些武士的话语中就可以看出。在1383由斯波义信写成的《竹马抄》已经开始强调对主君和亲长的绝对无条件的忠和孝。书中这样说:“人生在世,不可忘记主恩。欲望未满足即怨恨世道与主君的人,是无情的人。”在这本书中,还强调了为主君献身,重视礼仪,重视名誉等方面的内容。“情胜过领地,愿为高名而粉身碎骨。”这种对于主君的情的关系,有些时候已经凌驾于物质关系之上了。这种关系的出现,实际上是由有条件的向主君尽忠,转向无条件的向主君尽忠,在日本国民的大众教育中经常引用的四十七名忠臣,在民间就以四十七义士而著称[图13]。

二、勇一敢作敢当、坚忍不拔的精神

“勇”就是去做正义的事情。勇气,除非是见义而为,否则在道德上就几乎没有价值。 为了不值得去死的事而死,被鄙视为“犬死”。水户的义公说:“跑上疆场阵亡,这非常容易,任何下贱的鄙夫也能做到。但是只有该活时活,该死时死,才能说是真勇。” [图14]

诸如刚毅、不屈不挠、大胆、镇定自若、勇气等品质,最容易打动少年的心,而且是通过实践和示范可以得到训练的东西,是少年们从小就受到鼓励的。 幼儿在还没有离开母亲怀抱时,就已经反复听到战争故事。如果因某种疼痛而哭泣的话,母亲就会责骂孩子,激励说,“为这么一点疼痛就哭该是多么怯懦!在战场上你的手腕被砍断了该怎么办呢?当受命切腹时该怎么办呢?”武士把儿子投入艰苦险峻的困境里,有时还不给食物或暴露于寒冷中,认为这是使他们习惯于忍耐的极为有效的考验。命令幼小的儿童到完全陌生的人那里,或者在严寒的冬季日出前起床,早饭前赤足走到教师家中去参加朗诵练习。再者,每月一两次在天满宫等节日时,几个少年聚集起来通宵轮流高声朗诵。到各种令人毛骨悚然的地方——刑场、墓地、凶宅等处去,乃是少年们喜欢玩的游戏。在执行斩刑时,少年们都被派去看那可怕的光景。1566年某日深夜,在江户郊外的一片树林里,两个武士正进行一场决斗。只见寒光一闪,其中一人便倒下了。没有人知道他们是谁,但却都知道胜者的儿子后来成为一个赫赫有名的武士,他就是木曾昌 义——当时才六岁。正是这次决斗给木曾昌义提供了 锻炼勇气的机会。第二天深夜,木曾昌义就被父亲叫去,父亲用刀抵着木曾昌义幼小的背脊说:“到树林里去,那里有个死人,旁边有块石头,你要用他的血在石头上印上你的手印,做不到,我就杀了你,六岁的木曾昌义,在树林里接受了三天严酷的武士道训练,虽然他都成功地印上了血手印,但比起印在心灵上的残忍来说,这血手印算得了什么呢。其实,几乎所有的武士,都得接受类似的魔鬼训练[图15]。

敢作敢为的行为是勇气的动态表现,而平静则是它的静态表现。真正勇敢的人经常是沉着的。他绝不会被惊愕所袭击,没有任何事物能扰乱他精神的平静。在激烈的战斗中,他依然冷静自若,在大变革中他也保持着内心的平静。 据可靠史实所传,当江户城的创建者太田道灌被长矛刺中时,那个知道他爱好诗歌的刺客在刺他的同时吟唱了如下的上句:[图16]唯有这时应珍惜生命听到这句诗的将要咽气的英雄,对他胁侧所受的致命伤毫不畏惧,他接上了下句:除非早就把生命置之度外。

三、一恻隙之心

爱、宽容、爱情、同情、怜悯,古来就被当作最高的美德,即被认为是人的精神属性中最高尚的东西。它在两重意义上被认为是德中之王。所谓“武士之情”这句话并不是武士的仁爱与他人的仁爱在种类上有什么区别。不过,就武士而言,仁爱并非盲目的冲动,而息适当地考虑到了正义的仁爱,而且并不仅仅是某种心理状态,而是在其背后拥有生杀予夺之权的仁爱。

11世纪末的衣川战斗。平家的军队战败了,它的指挥官安倍贞任落荒而逃。追赶他的大将源义家在逼近他时高 声喊道:“你竟是个背向敌人逃跑的丑恶东西,转过身子来广看到贞任勒住了马,义家便大声吟道:[图17]战袍经线已绽开,他的话音刚落,败军之将便从容地补上了下句:经年战乱奈我何,义家顿时把引满的弓放松,转身走开,任凭掌中之敌逃之夭夭。有人引为奇怪,问他放走敌人的原因,他答道,我不忍心去侮辱一位在受到敌人猛追时仍不失其内心平静的刚强的人。

上杉谦信同武田信玄打了十四年仗,当他听到信玄死讯时,便为失去了“最好的敌人”而放声痛哭。谦信对信玄的态度,始终显示出一种高尚的范例。信玄的领地是距离海很远的山国,要仰赖东海道的北条氏来供给食盐。北条氏虽然没有同信玄公开交战,却用禁止这种必需品的贸易来达到削弱他的目的。谦信听到信玄的狼狈处境,便寄信说:“闻北条氏以盐困公,此实极卑劣之行为,我与公争,盖以弓箭,非以米盐。今后请自我国取盐,尼采说:“以你的敌人而自豪,果尔,敌人的成功,也就是你的成功。”很好地说出了武士的心情。的确,勇与荣誉相等,它要求只以平时值得与之交友的人,作为战时的敌人。当勇达到这样高度时,它就近乎于“仁”了。

四、礼

礼的最高形态,几乎接近于仁爱。我们可以虚敬的心情说:“礼是宽容而慈悲,礼不妒忌,礼不夸耀,不骄,不行非礼,不求己利,不愤,不念人恶J殷勤而郑重的礼貌是日本人的显著特点,尤其受到注重心性修养的武士阶层的重视。用最著名的礼法流派,小笠原流宗家(小生原清务)的话来说,就是“礼道之要,在于练心。以礼端坐,虽凶人以剑相向,亦不能加害。” 换句话说,通过不间断地修炼正确的礼法,人的身体的一切部位及其机能便会产生完善的秩序,以至达到身体与环境完全和谐,表现出精神对内体的支配[图18]。

作为一个能使一件最简单的事情成为一种艺术,并且成为思想修养的例子莫过于茶道,茶道的要义在于内心平静、感情明彻、举止安详。 这些无疑是正确的思维和情感的首要条件。隔断了嘈杂人群形象和声音的斗室,其彻底清净本身就引诱人的思想脱离尘世。在那整洁幽静的斗室里趣味的高度洗练就是所追求的目的,与此相反的些许虚饰都被当作宗教的恐怖而受到排斥。参加茶道的人们在进入茶室的幽静境地之前,连同他们的佩刀一起,把战场上的凶暴、政治上的忧虑都放下来,在室内所看到的是和平与友谊。

在以尚武精神及其教育而著称的萨摩藩,青年中喜爱音乐靡然成风 I图19]。所谓音乐,并不是那种刺激去仿效猛虎行动的、作为“血与死的喧嚣前奏”的吹号和擂鼓,而是弹奏忧伤而柔和的琵琶,以缓和猛勇的心情、使思想驰骋于血雨腥风之外。

在日本,武士阶级中间培养温文尔雅之风的,并非只有萨摩藩而已。白河乐翁在其随笔中记下了他的浮想,有如下的话:“侵枕勿咎之花香、远寺钟声、凉夜虫鸣,皆幽趣也」又说:“落花之风、蔽月之云、攘争之人,凡此三者,虽憎可宥。”

为了使这些优美的情感表现于外,不,毋宁说为了涵养于内,在武士中间作诗歌是受到鼓励的。因此,日本诗歌中有着一股悲壮而优雅的强劲的潜流。某一乡村武士大鹫文吾的轶事,是人所共知的佳话。他被劝导作俳句,第一个试作题是“莺声”,他的粗暴情绪发作了,便抛出了:武士背过耳朵,不听黄莺初春鸣。的拙劣作品。他的老师大星由良之助[图20]对这种粗野的情感并不诧异,还是鼓励他。于是有一天,他内心的音乐感苏醒了,随着黄莺的美妙声音,吟出了如下的名句武士伫立,在倾听莺儿歌唱。

武士简洁而遒劲的诗体,特别适合于表达触景而生的瞬间感情。多少有点教养的人,都能作和歌、俳句。在战场上奔驰的武士勒住战马,从他的腰间箭筒中取出小砚盒来写诗,而生命消失在战场之后,在其头盔或胸甲中取出诗稿,乃是常有的事。

五、诚

没有信实和诚实,礼仪便是一场闹剧和演戏。伊达政宗说:“礼之过则谄。” 一位古代的和歌作者告诫说:“心如归于诚之道,不祈神亦佑焉”。丸子在《中庸》里尊崇诚,赋予它超自然之力,几乎把它与神等量齐观。他说:“诚者,物之终始,不诚无物。”谎言和遁词都被看做是卑怯。武士因其崇高的社会地位,要求比农民和市民更高的信实标准,所谓“武士一言”就是对所说的话的真实性的充分保证。武士重然诺,其诺言一般并不凭签订证书而履行。认为签订证书与他的品位不相称。日本历史中至今流传着许多因“食言”即一口两舌而以死抵偿的故事[图21]

大、名誉

名誉的意识包含着人格的尊严及对价值的明确的自觉。唯有名誉,而不是财富或知识,才是青年追求的目标[图22]o许多少年在跨越他父亲房间的门槛时,内心就发誓:除非在世上成了名,否则就绝不再跨进这个门槛。而许多功名心切的母亲,除非她们的儿子衣锦还乡,否则就拒绝再去见他。为了免于受辱或为了成名,少年武士不辞千辛万苦,甘受肉体或精神上最严酷的考验。他们知道,少年时所获得的名誉将随着年龄而俱增。在围攻大阪的冬季战役中,德川家康的一个小儿子纪伊赖宣,尽管热心恳求要加入先锋队,却被安置在了后卫。在城池陷落时他非常失望地痛哭起来。一位老臣想尽方法试图安慰他,进谏道:“这次您没有攻城陷阵请不必着急。在您一生之中,这样的事还会有许多次。”纪伊赖宣怒目注视着这位老臣说:“我十三岁的年华难道还会有吗?”如果能得到名誉和声望,就连生命本身也被认为没有价值。因此,只要认为比生命更珍贵,就会极其平静而迅速地舍弃生命。

名誉催生羞恶之心,孟子曾说:“羞恶之心,义之端也日本文化既然被外部世界精练地形容为“耻文化”,可见在武士中发展了一种极其强烈、病态的廉耻心。对耻辱的恐惧是极大的,它像达摩克利斯的剑一样悬在武士头上,甚至每每带着病态的性质。在武士道的训条中,一些看不出有任何价值行为,却可以以名誉之名而付诸实现。而因为一些极其琐细的,不,甚至于想象的侮辱,性情急躁的自大狂者就会发怒,立即诉诸佩刀,挑起许多不必要的争斗,断送许多无辜的生命。有这么一个故事,某个商人好意地提醒一个武士他的背上有个跳蚤在跳,却立刻被砍成两半。其简单而又奇怪的理由就是,因为跳蚤是寄生于牲畜身上的虫子,把高贵的武士与牲畜等同看待,是不能容许的侮辱。

纤细的名誉训条所招致的病态行动,却靠宽恕和忍耐的教导而极大地抵消了。孟于也大为称赞忍耐和坚忍。他在某 处写了这样意思的话:“虽然你裸体来侮辱我,又奈我何, 你的暴行污损不了我的灵魂“虽袒相裸袒于我侧,尔焉能 涣我哉! ”还有,在另一处他教导说,因小事而怒,君子之 所愧,为大义而愤怒,此为义愤。

浏览897次