1853年,美国总统米勒德菲尔莫尔派东印度舰队司令官培理[图6]率军舰四艘,士兵560人,于6月3日闯入日本浦贺港,并致国书,要求开港通商。此外,为促使日本打消顾虑从速开国,培理还需向日本说明:随着美国国力日趋强盛,及与东亚关系的日益密切,日本继续保持锁国是错误的。美国与英国在亚洲的扩张活动毫无瓜葛。

1854年1月,培理又率舰七艘舰船再次开进浦贺湾,以武力胁迫幕府谈判签约。结果双方于3月3日签订了《日美亲善条约》通称《日美神奈川条约》。这是日本同外国签订的第一个近代的国际条约,之后,英、俄、荷等国均援引美国先例,陆续胁迫幕府签订了类似的“亲善条约”。至此日本锁国体制崩溃。

随着日本锁国体制的崩溃,幕府独裁统治日趋动摇。于是在外来压力下,“尊皇攘夷”势力崭露头角,日后逐步演变成倒幕的一面大旗。1858年4月,保守派为维护幕府统治,兴起了“安政大狱”,开始大肆搜捕,逮捕了尊攘派著名领袖梅田云滨、吉田松阴[图7]等人,遭迫害者近百人,其中四分之一遇害。

安政大狱之后,尽管皇室公卿和藩主鼓吹“公武合体”,但许多尊攘志士充分认识了幕府的反动与诸侯大名的无用,开始产生了倒幕维新思想。正如吉田松阴在狱中所写的《草莽崛起论》中所阐述的那样:“今日之幕府,诸侯皆已为醉人,无扶持之术,非草莽崛起之人无所望矣。”

就这样,在这个风雨飘摇的巨变前夜,旧时代的卫道士集团分裂为两大阵营:倒幕派武士和幕府派武士[图81[图9],二者最典型的代表就是“天诛、人斩”和“新选组”,南强藩和皇室公卿等,在“尊王攘夷”的口号下,展开了要求改革幕政、抵御外侮的斗争,并在人民群众的推动下,发展为武装倒幕。

1863年6月,幕府被迫宣布“攘夷”,随之发生了美、法军舰进攻下关[图10],英国舰队进攻萨摩藩的事件[图11]。1865年春,长州藩尊王攘夷派领袖高杉晋作提出“开港讨幕”的战略,决定不再提“攘夷”,转向武装倒幕,并与萨摩藩结成秘密军事同盟。 与此同时,英国也权衡利害,改变策略,援助倒幕派。幕府方面则投靠法国(图12][图13],于1866年7月发动第二次征讨长州藩的战争。此时人民起义风起云涌,沉重打击幕府。长州藩联合倒幕势力英勇抗击,同年9月迫使幕府撤军。幕府权威一落千丈。

继公武合体运动的破产,“公议政体”派代之崛起。萨、土、安艺三藩之间于9月缔结了倒幕军事协定。土佐藩藩主山内容堂在后藤的说服下,也认为:在讨幕运动愈演愈烈的形势下,奉还大政是德川氏的唯一出路,因而劝说江户幕府第15代将军德川庆喜[图14]向天皇交还政权。

奏请“奉还”大政。其实,庆喜上奏“大政奉还”并无诚意,只不过是使倒幕派师出无名而保存幕府实力的缓兵之计。木户、西乡、大久保等倒幕派识破了公议政体派的阴谋,更加坚定了武力倒幕的决心。

1867年12月9日晨,倒幕派按预定计划发动政变,以天皇名义,解除幕府亲藩部队对宫廷诸门的警卫,改由西乡指挥的军队取而代之。 宣布废除摄政、关白、幕府,设总裁、议定和参与三职,进而发布《王政大号令》,宣布一切权力重归天皇[图15],除旧布新。是夜,在皇宫小御所召开了首次三职会议,史称“小御所会议”。会上武力压制了公议政体派,强行通过了命令庆喜“辞官纳地”的决定。所谓“辞官”,就是剥夺德川庆喜的统治权;“纳地”,则是夺取德川庆喜的领地领民。 它意味着要彻底消灭长达260年的江户幕府专制统治,无疑等于天皇政府下达了讨幕的命令。一场决定日本前途和命运的内战,迫在眉睫了。

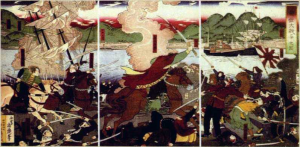

小御所会议后不久,庆喜逃往大阪。他公开会见六国公使,表明不承认“王政复古大号令”和“辞官纳地工又制定“讨萨表,决心以“清君侧”的名义武力征讨萨摩藩。幕府海军副总裁本武扬率海军舰队在兵库海面,突然开炮袭击萨摩船只“平运号”从而挑起战端。庆喜亲自率兵会同会津、桑名等藩兵,共一万五千人,从大阪沿淀川北上,兵分两路,向京都进攻。当时岩仓等公卿动摇不定,公议政体派又大肆反扑,情势危急。大久保、西乡等奋力反击,督促朝廷决定坚决征讨庆喜“朝敌”。 1868年1月3日黄昏,两军在鸟羽、伏见开战,宣布全面内战的开始。新政府军虽仅五千人[图16],但在士气、装备和训练方面远远领先。幕军终于不敌,全线溃败[图17]。

奉命追讨德川庆喜的东征军包围了江户城,决定择期发动总攻。然而在关东地区人民起义日益高涨的形势下,引起了幕府、维新政府及西方列强的强烈恐惧。维新政府和对讨幕派有影响的英国公使,都“恐怕因决战而引起‘无知之民’的不测之变”。幕府军事总裁兼海军奉行胜海舟见识卓越,力主讲和。他从民族利益出发,担心“同族相煎,西洋诸国将乘虚而入”,不愿印度、中国之悲剧重演于日本。他又从统治阶级利益出发,担心幕府统治地区民心离反,有可能“敌军未到而都下瓦解”。于是总攻前一天,胜海舟与西周谈判,达成妥协。4月21日,江户"无血开城二德川庆喜退隐于水户。

德川庆喜虽降,但一小撮旧幕吏仍负隅顽抗。在东北地区,以仙台、米泽藩为中心结成奥羽列藩同盟,并发展成奥羽越列藩同盟;在北海道,幕府海军副总裁本武扬成立“虾夷共和国”。 1869年5月,本被迫出城投降[图18]。至此,持续一年半之久的戊辰战役,终于以江户幕府的彻底灭亡和新政府的最后胜利而告终。

1868年3月14日,正是预定总攻江户日的前一天,天皇率公卿诸侯,在京都御所的紫宸殿,以神前盟约的形式,宣读了《五条誓文》[图19],随后展开一系列重大变革,实行中央集权的政治统一。新政府决定实行“版籍奉还”。版籍奉还就是诸侯交出对土地和人民的封建领有权。1869年7月25日,明治政府批准各藩之“奉还”,却不再授封,任命旧藩主为藩知事,成为地方官。

版籍奉还后,明治政府为了划一藩政,加强监督,又于1870年9月宣布藩制改革。这引起了士族的不满,以至酿成暴动。从1870年起,一些小藩由于财政困难,主动申请废藩。大藏省由于财政方面的考虑,也强烈要求废藩,否则无力维持日益膨胀的政府机构。在以上种种因素的共同作用下,明治政府决心废藩置县。

图19各国使节觐见新政的明治天皇图20天皇又旧京都移驾东京。

然而围绕着政府体制问题,明治政府的上层存在着严重的分歧。大久保、木户请西乡进京,是为了把萨摩军改编为忠于新政府的常备军,以便废藩置县。而西乡率军入京,是想借废藩置县改组政府,建立代表土族利益的军事封建专制制度。1871年6月25日,西乡独断地改'组政府,除西乡和木户两人留任参议外,其余参议一律降级为各省卿。不过最终各方力量在废藩置县的共同目标下,达成一致。8月29日,木户以集结四藩力量废藩置县为名,又重新改组政府。

同一天,木户等以天皇名义,召集在京的76个藩知事,宣读废藩置县的诏书。新政府承担了各藩债务,旧藩主一律解职,留住东京,坐食俸禄。全国262个藩被改为261个县,连同明治初年所设府县,全国共3府302县,不久并为3府72县,至1888年并为3府42县,改江户为日本的国家首都东京[图20]

在“奉还版籍"、“废藩置县“和“壬申户籍改革”过程中,明治政府逐步改革封建身份制度。 1869年7月25日,结合“奉还版籍”废除“公卿”“诸侯”之旧称,改称“华族”。1870年以后,又废除“中下大夫,“上士”及其以下旧诸称,统称“士族”及“卒”把有世袭身份的卒编入士族,其他则编入平民。由于无论是征兵还是征税,必须使用有姓氏的户籍,因此破天荒地准许平民使用姓。废除“秽多"、“非人”等贱称,取消贱民制,将其“编入民籍,其身份、职业皆与平民同等对待“。1872年3月8日,所谓“四民平等”的身份制得以确立。原大名、公卿,改称“华族”,地位仅次于皇族;幕府直属的家臣、藩士及武士改称“士族”;农、工、商和僧侣、神官、贱民统称“平民”。遵循“四民平等”的原则,明治政府采取了一系列的变革措施。如:允许平民骑马,并有选择职业、迁徙的自由;允许武士自由“散发”;废除武士佩带刀剑和“格杀勿论”的特权;允许华族、士族和平民之间自由通婚;允许不做官的华族、士族经营工农商业等等……

由于政府颁布了“征兵令”,对兵役制度进行了改革,实行三年义务兵役制[图21][图22],全民皆兵,每一个人都成了武士。改革使武士们一下子失去了物质与精神赖以生存的基础,禁止一般人带刀之后,又公布武士禁止带刀。刀,对于武士来说是一种象征,一种荣誉,是生命的一部分。为了荣誉可以战死,可以自杀,现在连刀都不让带了,怎么战死,怎么自杀呢?武士们的愤懑达到极点。1874年2月4日佐贺地区士族发生叛乱,史乱,史称“神风连之乱”1876年10月27日福冈秋月地区士族发生叛乱,史称“秋月之乱二1876年10月28日山口萩地区士族发生叛乱……一连串的士族叛乱,最终导致日本历史最大的一次内战:西南战争。

具有极大讽刺意味的事,同样是在倒幕运动中冲在前面的萨磨武士,由于利益的陡然变化,一夜间,昨日的维新志士蜕变为顽图26政府军对城山围困23天全歼西乡军,最终从制度上完全消灭了武士阶级。

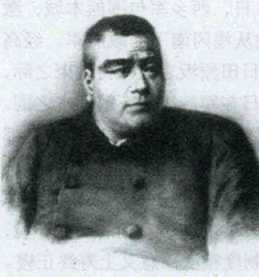

固不化的绊脚石。1873年10月,自恃功高、对新政极为不满的西乡隆盛[图24]又鼓吹“征韩论”,企图以此挽救武士的命运。失败后,失意愤懑辞职回乡,在鹿儿岛县广设“私学校”,招收士族子弟三万人,组成庞大的士族军队。1877年1月,政府决定将鹿儿岛的武器弹药转运大阪。"私学校”学员闻讯后,袭击陆军火药库,占领海军造船厂,劫走武器弹药。2月15日,西乡率叛军1.3万人从鹿儿岛北上,挑起内战[图25]。19日,天皇敕令征讨,任命有栖川宫炽仁亲王为征讨总督,先后出动陆海军六万余人、军舰十一艘前往九州镇压叛乱。22日,西乡军包围熊本城,激战三日不克。除留部分兵力继续围困熊本外,主力继续北上,迎战从福冈南下的政府军。经高漱、吉次、田原坂三次交战,西乡军元气大伤,败局已定。3月19日田原坂之战即将结束之际,政府军在熊本以南的日奈久、八代登陆,从侧后发起进攻,4月14日在军舰支援下解熊本之围。 16日,西乡军全面撤退。政府军实施追击,于6月1日占领西乡军要塞人吉,7月24日攻克都城。8月17日,西乡率部在延冈突围,9月1日退守鹿儿岛的城山。政府军对城山围困23天,24日全歼西乡军[图26]。西乡中弹后自杀,战争结束。政府军亡6843人,伤9252人;西乡军亡6239人,伤1万余人。此战巩固了明治新政权,为日本资本主义发展创造了有利的国内环境,武士阶层被彻底清除。至此,在日本历史上存在了千百年的武士在制度和法律意义上寿终正寝。

浏览480次