在元军进攻日本失败后,全国武士对幕府没有拿出应有的奖赏而十分不满,已达到不可抑制的地步。至14世纪早期,幕府的权威开始衰退,而各省军阀,王族贵族逐渐结成各自的同盟。 这种情况下,以后醍醐天皇为首的王族、贵族们认为推倒幕府的时机已到,纷纷行动起来了。

后醍醐天皇三十出头,颇有雄心壮志。他很有独裁的倾向,不满被控制,决心推倒幕府实现亲政[图1]。

其实他急切想倒幕,还因为当时天皇由“持明院统和”大觉寺统”两统轮流当任。那他儿子就不能当任天皇。所以他更要倒幕。

后醍醐天皇首先推崇朱子学来提高朝臣的忠君气节,又任用日野俊基和日野资政等儒臣帮助倒幕。但后来俊基和资政到几内、六丹波鼓动反幕时被抓。在1331年,又有人泄漏后醍醐天皇密谋推翻幕府统治,终于促使幕府军开始出兵攻打后醍醐天皇。

重压下,后醍醐天皇逃往奈良的一所寺庙。夺回王位任重道远,所以他需要一个值得信赖的善战武将来帮助。接下来便演绎出一段动人的传奇忠臣剧——日本中古最副盛名的名将、被誉为尊皇楷模、军神武尊的“武士典范”就这样登场亮相了。传说后醍醐在做梦时看到一张椅子在树下朝着南面,椅子是王位,在树下朝着南面是“楠木”二字,便派人寻找一个叫楠木的武士[图2]

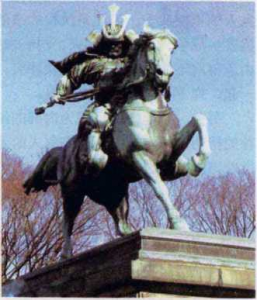

楠木正成,正式用名橘正成,小名多闻丸,后世尊称大楠公[图3],日本镰仓幕府末期到南北朝时期著名武将,“流兵法”的创立者,后世敬其忠义多智,誉为军神。其时大约三十来岁,是恶党的首领

在金刚山有一个据点,是一支有战斗力的队伍。后醍醐天皇终于找到他,请他来晋见。楠木正成晋见后醍醐天皇时表示效忠天皇,响应号召。还说:“只要我楠木正成活着,陛下你的事业一定成功!”楠木正成随即发起了一场维护天皇的战争。

最早记载楠木正成的名字是《太平记》卷三,其中写道:元弘元年(1331)八月二十七日天子临幸笠置山,以本殿为皇宫,向天下招募勤王武士,却无人应募天皇烦闷中,不知不觉睡着了,做了一个梦:在紫宸殿的庭院前有一棵常绿树,枝叶茂盛,伸向

南面的那条树枝长得特别好,在其荫凉下顺次坐着三公百官,朝南的上座,坐垫铺得很高,没有人坐。天皇感到奇怪,这是为谁而设的座位呢? 正在思量的时候,两个扎发髻的儿童忽然出现,跪在天子面前用袖擦泪说,天下之间暂无皇上栖身之处,但在那树苗下有朝南的座位,这是为皇上而设,请暂且坐在那里吧。两童子说罢便向天上飞去。不久天皇梦醒了。

天皇认为这是上天托给他的梦,便详解梦境,在“木”字旁边加个“南”字,使之成个“楠”字。天亮后天皇便问该寺的僧人,附近有没有姓楠的武士。僧人说有个人叫楠木正成,武艺高强,是敏达天皇四代孙,左大臣桔诸兄的后裔。于是天皇立刻下令将楠木正成召来。

以上当然是传说而已,不过这个故事可以说明楠木正成在当时已经很闻名了。

同年9月3日正成到笠置山行官参见天皇,翌日回赤坂,准备迎驾。

不料北条氏派金泽贞冬攻陷笠置山,后醍醐天皇被捕。接着幕府军分四路攻打赤坂城。护良亲王、四条卿、正成等分别潜逃。后来正成逃往金刚山,秘密往来于河 内、纪伊、和泉之间招兵买马,图谋再起。

元弘二年(1332)三月,后醍醐天皇被流放到隐歧,尊良亲王被流放到土佐,尊澄亲王被流放到赞歧,只有护良亲王幸免【图41,亡命于大和的十津川。同年六月,护良亲王在伊势熊野募兵,开始活动。同年秋,楠木正成再次举兵,一举夺回赤坂城。

此时各国勤王军奋起,护良亲王在吉野,赤松圆心在播磨,另外河野一族的得能、土居也在伊豫分别举兵。 不久,后醍醐天皇也逃出隐歧,九州地方菊池武时、阿苏惟时举兵,奥羽地方结城氏举兵,勤王声势风靡各国。 楠木正成夺回赤坂城以后,回到金刚山,营造千剑破城(即千早城),以它为根据地与北条氏对峙。后来幕军攻陷赤坂城,乘势又来攻打千剑破城,正成便用各种奇策进行抵抗。由于附近民兵奉护良亲王之命切断幕军的粮道,幕军不得不退却,千剑破城解围。

元弘三年(1333)四月,足利尊氏归顺天皇[图5]。5月8日足利尊氏、赤松则村、源忠显等攻打六波罗,收复京都。同月26日新田义贞[图6]攻下镰仓,终于杀死北条高时,镰仓幕府灭亡。6月5日后醍醐天皇还都,废北朝光严天皇,建武中兴开始。

后醍醐天皇回京都以后便实行公家一统的理想政治。第一废除关白(辅佐天皇的大臣),亲自处理国政;第二确认后伏见、花园上皇的持明院统辖的领地及各大寺院神社的领地;第三是论功行赏;第四是恢复总揽中央政务的记录所及新设杂诉决断所。

关于论功行赏,由特设的“恩赏方”具体施行。楠木正成从 后醍醐天皇亡命天涯到完成大业,始终忠心耿耿紧跟天皇,为扩大勤王军而费尽心机,立了等头大功。但正成极其谦让,将功劳让给菊池武时。

论功结果,足利尊氏为首功,中兴元勋楠木正成只赐予武士身份,封为河内、摄律、和泉三国守护,非违使兼左卫门少尉,官位是从五位上,与他的功劳不相适应。其他武士对这次恩赏表示不满,而正成毫不计较,仍然辅佐天皇,或在杂诉决断所处理事务,或保护天皇行幸京都岩清水神社,或讨伐北条氏的残党,为保卫京都和安定而尽忠。

建武二年(1335)七月十四日北条高时之子北条时行纠合残党在信浓起兵,进入武藏,护良亲王奉命前去讨伐,却反被足利直义所杀,北条时行进入镰仓。足利尊氏早有叛变之意,和天皇的宠姬阿野鹿子勾结,暗中培养势力,此时认为时机已到,自命征夷大将军总追捕使,开始东征。八月在相模川打败北条时行,进入镰仓。

足利尊氏叛变以后,一向对武家有好感而亲幕府的人立即集中到尊氏的旗下。朝廷则立即剥夺尊氏的官爵,派遣新田义贞和尊良亲王东征。起初官军取胜,之后竹下被尊氏打败。

1335年12月底,足利尊氏率领大军西至,京师震惊。新田义贞派兵保卫京师,楠木正成率领大和、河内、和泉、纪伊、伊贺各国的军队扼守宇治,千种、结城、名和氏防守势田。

足利尊氏的先锋与正成军遭遇,在宇治桥上战斗五昼夜,结果正成败退,足利尊氏长驱入京。延元元年(1336)一月尊氏攻陷京都,后醍醐天皇逃至督山,皇宫被烧毁。

正值此时,东征军及奥州军从关东赶到,与新田义贞和楠木正成等将领会合,打败了尊氏军。

接着正成和义贞又在摄津国兵库击败尊氏军,尊氏和直义不得不逃往九州。

1336年5月足利尊氏及其弟直义卷土重来,以20万大军及7000条船分水(尊氏指挥)陆(直义指挥)二路直逼京都。后醍醐天皇立即下令让楠木正成来 共同防御。

楠木正成奉诏出征,将他11岁的儿子正行唤到樱井驿[图力,嘱咐后事,决心拼死一战。父子两人诀别的悲痛情景令人心酸,西乡隆盛就此作诗如下:

殷勤遗训泪盈颜,千载芳名在此间。

花谢花开樱井驿,幽香犹逗旧南山。

当时楠木正成献策说,以我方劣势抵挡敌方优势是无谋的,应当暂时避开敌人的锐锋,让天皇转移到督山,正成自己回河内,把足利尊氏的大军引进京都,然后督山和河内两面夹攻。 但此计为坊门清忠所反对,没有被采纳。后来正成又提出一个良策,即让尊氏侵入京都,将正成的军队布置在河内,威胁京都的敌人。同时封锁淀川河口,断绝敌人粮道,阻止物资输入,使敌陷于困境。然后集中主力下容山,进攻京都,这样容易取胜。但这个计划又没有采纳。

此时足利尊氏方面的水军先锋细川定禅的船队通过和田峡以后,突然向神户方向前进,这是尊氏的佯动作战。不料新田义贞信以为真,放弃和田峡的阵地,退到神户,尊氏率领的水军主力乘机在兵库登陆。

楠木正成预料这次战役必败,但为了保卫皇室,他也不惜牺牲,率领700余骑在凑川的西宿布阵,支援新田义贞。此时新田义贞率领25000骑在和田御崎布阵,迎接尊氏的主力,胁屋义助以5000人守轻岛,夫馆氏时以3000多人在灯炉堂的南滨配合,但义贞和正成两阵之间有兵库港相隔,无法互相支援。

1336年5月29日,正成、正季兄弟两人和足利直义在凑川(今神户市)对战,经过数次战斗,直义大军反而受到楠木正成孤军的迫击,直义的坐骑被箭射倒,曾一时陷于险地,最后不得不向须磨的上野方向撤退。

足利尊氏看到其弟直义危急,连忙跟吉良、石堂、上杉等率领6000骑救援。正成、正季兄弟两人又开始战斗,三个小时中死战十六个回合,伤亡惨重。尽管如此,正成仍然不屈服,率领残兵继续抵抗敌人的大军,直到最后,身负数伤,精疲力竭,无奈跑进凑川北部一村庄的老百姓家里暂避。正成来到客厅,解下铝甲一看,身上受伤竟有11处之多,再检点一下兵将,原来是700多人,现在只剩下73人了,而且全部负伤,实在不能再战。正成坐下,向胞弟正季问道:“说来善恶的一生是按临终的一念来解脱的,九界(佛教十界中除去佛界的九个世界,即菩萨、缘觉、声闻、天界、人间、修罗、畜生、饿鬼和地狱)当中你的愿望是哪一界?”我唯一的愿望是七生(轮回七次)同样生于人间,消灭朝廷的敌人正季哈哈大笑说:“罪孽深重的你我都这样想呀!那样的话让我们一起更换生世来达到这个夙愿吧! ”正成高兴地说。于是为了“七生报国”,兄弟两人互刺而死。接着楠木正成一族13人和部下60人都进入客厅自尽,或互刺或切腹。那天是1336年5月29日,正成享年42岁[图8]。

足利尊氏对正成之死也很感动,派人将其头送到河内水分的遗族那里,葬于河内长野市观心寺。

楠木正成的长子正行(? -1348)在父亲战死的时候是11岁(或13岁),当他接到父亲之头的时候十分悲伤,要想自杀,被母亲劝阻,进行庭训,誓为父报仇。南朝兴国年间(1340—1349)正行取名为“带刀”和“右卫门尉”,继父家业为河内守兼摄津守。1347年(南朝正平二年,北朝贞和三年)11月在摄津住吉瓜生野及天王寺打败细川显氏、山名时氏。足利尊氏接到任吉和天王寺失败的消息后,便计划消灭楠木氏的势力,派高师直、师泰兄弟带兵六万攻打河内,正行与弟正时、和田贤秀等一族到吉野参拜天皇,决一死战。次年即1348年(南朝正平三年,北朝贞和四年)1月2日在四条田激战,虽寡兵力战,仍不能战胜高师直、师泰兄弟,最后与弟正时互刺而死。自古以来,楠木正成的忠诚勤王事迹受到日本人的赞扬和好评,他的死受到后世人的崇拜,这点当然与他的人品分不开的。

正成的信仰虽然和平安时代的人一样仍旧信仰传统佛教,但不能说他没有受到禅的影响。当时朱子学已经传到日本,后醍醐天皇的学问是宋学(朱子学)。独清轩玄惠法印将程朱的新注书籍奉呈天皇及亲房俊基,所以后醒酗天皇和亲房俊基的正统思想是宋学的产物。当时南宋盛行的忠孝思想通过朱子学传到日本无疑。从而楠木正成的举兵勤王以及临死时的所谓“七生报国”(世世代代报国)思想,也多多少少是受了宋学正统思想和忠义思想的影响。据研究,正成的书法式样也是带有“宋风”,与持明院统的“青莲院派”完全不同,而且他的宋学是源自天台僧玄惠法印[图9]。

《太平记》(从军故事集,四十卷,相传为小岛法师所作,成书于1368—1375年)将楠木正成描写成智仁勇兼备的良将、忠臣义士的楷模。随着此书的广泛流传,楠木正成的名声大振。后来《太平记评判》、《碧山目录》、《历朝要记》、《楠木正成传》、《日本史论赞》、《日本外史》等都称颂了楠木正成的人格和兵法等。江户时代独尊朱子学,提倡大义名分论,编纂《日本史》的德川光国从正统思想(以南朝为正统)出发,于1692年(元禄三年)在凑川重建楠木正成的墓,树立“呜呼忠臣楠子之墓”的墓碑。碑高三米,碑身背后有明朝遗臣朱舜水作的赞,京都书法家冈村元春刻。从此以后,楠木正成被日本人当作忠臣的模范,有口皆碑,特别幕末志士都受他的影响,成为推翻幕府建立明治政府的思想基础。

元治二年(1865)岛津久光、庆应三年(1867)德川庆胜、明治元年(1868)东久世通僖等先后建议建造神社祭招楠木正成,终于明治五年(1872)建立凑川神社(在神户市生田区多 闻街,也叫楠公社),主祭楠木正成,附祭其子正行、其弟正季等一族十七人。其牌位是明治天皇的亲笔。这样一来,楠木正成彻底从人变成神,并且后来被军阀、法西斯、军国主义所利用,作为忠君爱国的榜样,驱使士兵们进行侵略战争,为军国主义卖命[图10][图11][图12][图13]o战前小学教科书中楠木正成被尊崇为英雄,向小学生灌输忠君爱国思想。战后,楠木正成的名字虽然从教科书中删除,但1952年因凑川神社在战争中烧毁,之后建立了比以往更大的神社,规定7月12日为祭日,为死亡战犯招魂。军国主义阴魂不散。

足利尊氏重回京都,另立一个15岁的王统少年为天皇(北朝),建立室町幕府。后醍醐天皇不甘失败,又在吉野建立王朝,自称正统。被称为南朝。但他在建立南朝三年后病死,夙将新田义贞等也死了。后来南朝也多次攻下京都,但因不能固守又被北朝夺回。终于,在1392年第三代足利将军结束了南朝。在这多年的混战中,为日本带来了长期动乱,而室町幕府却接着见证了以后那200多年的动乱与不安。

足利尊氏为了对付醍醐的南朝,不得不把京都作为他的政治军事中心。而在镰仓另设一个官职:“镰仓公方”,管理大片东部的领土。镰仓公方权力之大,几乎不受“征夷大将军”节制。

虽然足利尊氏自作聪明地让他的次子及其后裔世袭此职,但数代以后,这个尾大不掉的双头政治终于造成了国家的分裂。(在巨大的权力面前,亲情也是苍白无力的。在这一点上,全世界都一样。镰仓公方和关东管领的故事将在后面提到。)

室町幕府传到第三代足利义满[图14]的时候,腐朽的南朝终于顶不住压力。1392年,南朝第三代天皇后龟山天皇向北朝敬献了神器(天照大神传下的八咫天和八尺勾玉)[图15],正式投降。南北朝时代结束。

虽然室町幕府自足利义满之后便纷扰不断:政治上,除了关东的古河公方与幕府之间的对抗外,层出不穷的政治谋杀以及各地诸侯的反抗或私战,破坏了各地的政治生态。社会上,各地爆发的暴动如同一颗颗定时炸弹,对整不社会秩序造成了大小不一的伤害。可是室町幕府从未放弃稳定全国局势的决心,直到这一切努力因1441年的一场意外引发的全国混战而化为乌有……

嘉吉元年(1441年)六月二十四日,播磨、美作、备前三国的守护赤松满佑在京都自宅刺杀将军足利义教。面对这样的突发状况,幕府当局一方面拥立义教之子足利义胜担任幕府大将军;一方面派遣以山名部队为主力的大军讨伐赤松氏。而山名宗全也不负众望于同年9月10日平定赤松氏。为了奖赏功臣,幕府当局将原本由赤松氏担任守护的三国交由山名氏管理。于是原本就是但马、因幡、备后、石见、伯耆五国守护的山名氏接下了三国后,很快就成为西国最强大的势力。

面对新崛起的势力,三管领之一,控有赞岐、丹波、摄津、阿波、备中、土佐、淡路以及半个和泉的细川氏一开始采取联合的态度,不但家督细川胜元娶了山名宗全的女儿,两家也结盟对抗田山氏。 可在田山氏衰退后,两家之间的冲突也浮现出来。尤其是在三管领之中的斯波氏和田山氏两家陆续发生继承问题后,细川氏与山名氏的积极介入加深了双方的隔阂。偏偏在这火线引燃的时刻,幕府也爆发了继承问题:将军足利义政的妻子日野富子为了儿子足利义尚的继承权,与将军继承人义政胞弟足利义视发生冲突。 身为义视的监护人,细川胜元自然与义尚的监护人山名宗全发生了激烈的正面冲突。最后在足利义视谋反的谣言和斯波氏内斗再起的双重影响之下,双方各自集结大军,在京都正式开战。

战事一开始,由于东军首领细川胜元早有准备:不但争取到将军与天皇的支持,还聚集了相对优势的兵力,因此开战头几个月可说是占尽优势。可是到了同年七月,支持西军的地方大霸主大内政弘率领两万大军进入京都,整个战况顿时改观。同时西军首领山名宗全拥立南朝遗族和被东军遗弃的足利义视(开战后不久,日野富子转而支持东军,义视因此被迫逃离京都)与京都当局相抗衡,让整个战局陷入胶着。为了打破僵局,细川胜元策动西军各国国人以及其邻近的敌对势力在西军诸大名后方发动动乱。 于是这场原限于京都一带的战争进而演变成全国大混战,然后又演变为两军首领无法控制的局面。最后经历山名氏与细川氏多次和解,以及足利义视逃到土岐氏帐下,继承纠纷解决后,全国混战的局面才逐渐平息。战后京都几乎完全化为废墟,位在首府的朝廷与幕府也同时陷入严重的财政困难之中。

自此以后幕府日渐衰败,其控制全国大名的能力也被完全破坏殆尽。而各地原有的守护大名有的受到本国国人的暴动挑战(如安艺武田氏被毛利氏发动暴动取代),有的被底下的权臣取代(如斯波氏守护的越前、远江、尾张三国依序被朝仓氏、甲斐氏、织田氏三守护控制),有的甚至被暴动推翻(如加贺守护富坚氏被暴动完全消灭)。“下克上”的风气弥漫着整个日本战国时代,同时也成了这个时代的最大特色。

浏览981次