“武士” 一语是从中国传入日本的。中国初出为:“唐,天宝十一载(公元752年), 改诸卫士为武士"[图1]。日本初出为:“宝龟二年(公元771年),赐亲王已下五位已上丝, 各有差。其明经、文章、音博士、明法、算术、 阴阳、天文、历术、货殖、恪勤、工巧、武士, 总十五人赐丝十绚:这里的“武士”当然与 本文所说的武士含义不同[图2]。

图1唐朝宫廷卫士被命名为武士,"武士”第一次被正式 应用为职务而非"身份特征"

本文所说的“武士” 一语,10世纪以前虽已出现,但不固定。同样含义的词语还有 “兵"、"侍"、“武者”等。这几个词语间也稍 有区别:“兵”,以战争为职业者;“侍”,贵族的警卫;“武者”,政权中的武人。日本学者认为这三个词语反映同一实体的不同侧面。到12世纪时三者统 一为“武士”。

以上是“武士”的语源。

武士作为科学研究的对象应该予以明确的定义。日本学者间 有两种定义方法。一种从职能定义,例如:“以武艺为专业者”、“以 武技、战斗为业者”,[图3]可以说是“杀人请负人”(杀人包干者), 而武力的请负化是与当时王朝国家的基本统治原则“请负制” 一 致的。军制史则强调武士与地方政权相结合,构成军团制废除后 的国衙军制的一部分。但是,武士不仅是一个职能集团,而且还 是一个政治集团、社会集团。显然这种职能定义的方法不能全面 反映武士的状况,因此都需要作补充说明。例如:”在封建时代作为支配者而发挥权势"、“后来成为身份阶层或其所属成员的称呼”。

但是,什么支配者、什么身份并不明确。另一种从阶级定义,例如:“拥 有武力并在农村居住的本地领主"、“凭依武力统治地方而又任职于政府 者”。这些定义虽然指出了武士的阶级性,但又局限于“本地领主"、”地 方统治者”,而实际上镰仓幕府后武士建立了自己的政权,成了全国 统治者。因此这些定义只适用于平安时代,而不适用于镰仓幕府后的时代,尤其是江户时代。显然这种定义作为定义缺乏普遍性。

武士出现于10世纪,200多年后镰仓幕府建立,以后武士政权 延续了近700年,直至明治维新。在这近1000年间,武士并不是一 成不变的。那么应该以什么作为定义的基准呢?我认为应从以下四个指标来定义武士。第一,经济上为领主,既可以是庄园领主,也可以是封建领主;第二,社会上以武艺、战争为职业;第三,政治上以掌握政权为目标;第四,思想上以主从关系为道德准则。作为一个政治集团、 社会集团的武士阶级应具备以上四个指标,尤其是第二、第三点。这样的定义把武士与一般的职业军人、雇佣军人区别开来,既适用于武 士形成期,也适用于武士政权期。当然在武士形成期这些指标不那么典型,但已具有这些因素。 武士政权虽然历经变迁但不出这些基本点。

武士出现绝非偶然,而有其深刻的历史背景。

一、庄园公领制与阶级关系多元化

大化改新后,实行班田制。班田制是公地公民制,即将氏姓贵族的私地(屯仓、田庄)和私民(部民)收归国有,成为公地公民。政府将公地定期(每六年一次)班给(分配)公民, 称口分田。分得口分田的公民则负担租(地税)、庸(劳役)、调(特产物)。8世纪后班田制已不能按时实行,10世纪初停止班田。班田制以后日本的土地制度,一般认为是庄园制[图4]。 庄园公领制是庄园与公领并存的制度。从土地制度说,它既不是纯私有制,也不是纯公有制, 而是一种过渡性的土地制度。庄园是私有制,因为它有固定的庄域即所谓四至,有不输(免 税)、不入、(国司无权干涉庄园内部事务)的特权。公领是以前的公田,但这时有两点重大变 化:一是不再进行班田。二是实行国司包税制:中央不再过问公领的事务,因而形同国司的领地,因此又称“国衙领”。地方包税制的实行,引起三方面的变化:第一,国司在地方上拥有全权,包括行政、司法、军事、宗教等权力。第二,受领任期规定为四年,为此,他们在任期 内千方百计利用手中权力恣意搜刮,扩充私产,甚至开地而自成领主,同时培植自己的私人势力。 第三,庄园公领制与班田制的平均化相反,阶级阶层关系多元化、多层化。最简单的庄园其阶级阶层关系也有三个层次:庄园领主(领家)———庄官(地方领主)——庄民(被剥削农民)。 领家有时还不足以保护庄园,就向更高级的贵族寺社寄进,此更高的所有者称本家。庄园的基本形成,根据日本学者的研究,应在鸟羽院政时期(1129— 1156年),即12世纪中叶。这样,从10世纪初到12世纪 中叶,经过将近两个半世纪之久庄园制才基本形成。其原因就在于庄园是上述几种力量间反复斗争的结果。庄园与国司间的武装斗争,开始为小规模的冲突,国司以武力强行进入庄园,庄园也以实力相对抗。后来发展到庄园豪族主动袭击国衙,现存的当时文书中常见“郎党”[图 5]、“凶党"、“乱斗"、“乱治安"、"施加暴行"、“对捍宰吏”、 “暴猛”等纪录。再进一步则双方请求军事贵族支援,并且由于军事贵族的介入而爆发大规模的地方叛乱,如"平将门之乱”。庄园与国司间的斗争虽然激烈复杂,反反复复,但基本态势是势均力敌,谁也不能吃掉谁,因此庄园与公领两种制度才得以并存。此其一。其二,双方的斗争已非经济和政治斗争形式所能解决。国司受中央贵族的压制,他可以向太政官申诉以对抗;中央贵族又是太政官的成员,可以使太政官的决定有利于自己。这样, 各方都希望能找到并借助一种超出当时地方水平的有组织的强大武力,来达到自己的目的。这样,武士就应运而生了。总而言之,庄园公领制与阶级阶层关系的多元多层化,既使得武士的出现成为必要, 并且也提供了武士出现的经济基础一领主土地所有制。

二、王朝国家及其矛盾

“王朝国家”是日本学者广泛使用的一个概念,他们用这个概念来概括摄关政治和院政时期 亦即庄园公领制形成过程中统治体制和方式的变化。过去,日本学者往往用“贵族政治”的概念 与“律令国家”相区别,但是这似乎是两个不同范畴的概念,因为前者说明谁人统治,而后者则说明如何统治,不同范畴的概念显然不能比较。而且,“贵族政治”能否完全用于这两个历史时 期也是疑问,院政时期就未必适用。当然,“王朝国家”的概念也并非完全没有问题,例如,这一时期的特征是皇权旁落,既然是皇权旁落,怎么能说是"王朝"呢?"王朝 国家“说着眼于地方统治体制,即国司委任制,而未考虑中央的统治体制,亦不宜以“王朝”名之。我们这里只是借用这个概念,用来概括庄园公领制基础上形成的摄关和院政两种政治形态以与 律令国家相区别。那么,王朝国家与律令国家的区别在什么地方呢?王朝国家包括的两种政治形态又有什么不同呢? 我们从武士产生的背景的角度指出几点。王朝国家的特点之一是皇权旁落。 律令国家的政治形态是天皇制,政治的主导权在天皇,其表现形式为天皇亲政。 王朝国家的政治形态是摄关政治与院政,前者政治主导权在摄关藤原氏,后者的政治主导权在上皇或法皇。这是两者的区别。在长达两个世纪之久的时期内,天皇大权旁落

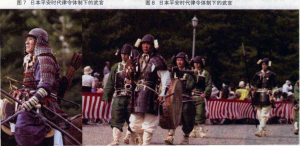

三、军制演变极其影响

武士的雏形是在日本平安时代律令体制下产生的武官[图7],最初是日本恒武天皇为了巩 固政权而设立的。在平安时代以前,除了奴隶,所有的壮丁都有责任和义务成为天皇募兵的对象。 然而这些士兵必须自己补给和养活自己,很多人因此不能回到自己的家乡,而是选择在当地定居。人们可以通过交重税来免除兵役,这种主要由农民组成的士兵,在日本统称为防人[图8]。 由于防人士兵的不正规性,而且又给农民带来了巨大的负担,在平安时代初期被恒武天皇所废止。这种形式的士兵并不是真正意义上的武士。

平安时代早期(8世纪末至9世纪初),恒武天皇想要在北本州岛巩固和扩张自己的统治范围。天皇所派遣的针对本州北部土著[图9][图10]的讨伐军缺乏士气和纪律,很难在战场上取胜。于是恒武天皇开始向地方豪族求助,提出将授予征夷大将军的称号给任何替代自己讨伐北本州的地方势力。这些弓马娴熟的地方豪族很快成为天皇用来剿灭反抗力量的工具。

9世纪中期开始,一些地方领主开始建立保卫自己的私人武装,并利用其扩张势力。这种武装逐渐成熟为一种制度化的专业军事组织,其基础是宗族和主从关系,由被称作“家子”的同族子弟和被称作“郎党”的随从组成,其中家子、郎党也是名主。 这样,各地的私人武装,很快就以有实力的豪族为中心,成立了小中武士的联合体,又经过激烈地斗争, 逐渐发展成了强大的武士团。到了 10世纪,朝廷无力镇压地方势力的叛乱,不得不借助各地武士的力量

图r武家之栋梁,第一个被授予征夷大将产二步曾了?央?承认。早期的武士也军的坂田仲麻吕称作侍,即侍候人之意。那是因为许多领家和本家,将自己庄园的庄官——武士叫到京都担当警卫,而且律令制军队瓦解之后,地方的治安也由武士负责。所以武士利用这一地位,更加壮大起来,成为日本的特权统治阶级。这些武人阶层不断发展壮大,根据宗亲、地域等不同原因各自依附不同的权势,强大的武士团领袖被 称之为“武家之栋梁”[图111,主要为在宫廷斗争中失败的非藤原氏势力和藤原氏旁支势力构成。 他们扎根地方,成为豪族,成为当地武士团首领。如桓武天皇曾孙高望王的“平氏”,和清和天皇的孙子经基“源氏”。二族以关东地方为中心,在东国发展起来。东国在平安时代是征服虾夷的基地,也是马的产地,因而武士团能快速壮大。到12世纪,形成了以两大有着天皇源 脉的贵族武装集团,源氏集团和平氏集团[图12]。为取得最终的统治地位,两大武装集团进行 了殊死较量,于是,发生了历史上有名的“源平争乱:这一全国性战乱的结果是原赖朝在关东镰仓建立了幕府。日本正式进入武家统治时期。

这一时期的武士生活,基本是在周围环绕着土垒和壕沟的“馆”里,在其附近设置直营地。 这种直营地不纳年贡,也没有其他负担,令“下人”等隶属的农民耕种。武士也统治其管辖的地区。 当时的财产继承为分散继承,即把领地分配给一族中各个子弟o女性的地位较高,也可分得财产, 甚至称为女御家人或女地头。当然,分得土地的子弟要在“悠领制” 下组成“一门”或“一家"。这也构成了幕府的军政基础。当时的武士过着极其俭朴的生活,把武艺高超当做是一种美德,经常进行艰苦的兵法(格斗技)修炼[图 13]这种道德称之为“武家习俗” 或“兵道”,表现为对主人献身, 重视一门名誉的精神,知廉耻的态度等,同时也有美化死亡的倾向,成为后世武士道的起源。

浏览751次