中国式摔跤是中国历史上各民族摔跤运动发生、发展最后整合、升华、 规范与现代化的产物。研究中国摔跤运动发展的历史,有助于我们了解中国 式摔跤形成的历史背景,并完整地理解中国式摔跤的民族特色和文化内涵。 “只有民族的,才是世界的”,我们应当从历史中寻根湖源,理清脉络,为继 承和发展民族优秀的摔跤文化奠定基础。一、先奇一一中国摔跤运动的萌芽与形成恩格斯曾经说过这样一句话:“需要是发明之母。”摔跤也是顺应远古时 期原始人类的生产劳动和生活需要而产生的。首先,原始人为了生存,在狩 猎中,人与人或部落与部落之间的冲突中,利用徒手搏斗的形式,以求得食 物或自卫,使原始人类逐渐地掌握了许多徒手的格斗技能。这些原始形态的 攻防技能虽然是一些低级的本能的方法,还没有脱离生产技能的范畴,但却 是摔跤技术的重要起源,经一些有思想的原始人有意识地进行总结、练习和 传授,并自觉地用于身体和技能训练,这就成为摔跤运动的萌芽。另外,原始人无意识地追扑嬉戏活动以及同类间求偶竞争也是摔跤活动 的来源之一。因为在原始社会中男子为了显示勇力或取悦于心慕的女性配 偶,最简单又最方便的方式就是徒手摔跤。这也是摔跤活动的重要起源。再次,古代原始战争中,除了使用棍、棒、刀、枪、斧、箭等兵器外, 重力量和勇气的徒手搏斗仍占重要的地位。据《史记•五帝本记》载:“轩辕 氏初立,有蚩尤氏兄弟七十二人,铜头铁臂,……轩辕氏诛之于涿鹿之野。” 铜头铁臂是指头戴着有角的面具、护具,使用顶及摔法制胜,因此,摔跤在 中国曾被称作“角抵”,相传起源于蚩尤氏。这种徒手搏斗的技术,渐渐发 展成为民间角抵戏,在冀州一带,称为蚩尤戏,人们三三两两、头带牛角以 相抵。从夏、商、周至春秋战国时期,中国处于奴隶社会并向封建社会转型 期,战争频繁。由于战争的需要,摔跤成为一项重要的军事训练科目。据 《礼记•月令》记载:“孟冬之月……天子乃命将帅讲武,习射、御、角力。” 角力,即摔跤,说明当时的摔跤是以力量性对抗为主。《管子》中有:’“春秋 角试,以株精才。”角试就是以角力的形式来选拔武将人才。民间角抵戏与军事角力活动的常规化,标志着我国古老的摔跤活动的初 步形成。当时,摔跤已成为人们锻炼身体和文化娱乐的工具,是人们喜闻乐 见的体育活动和节日庆典活动之一。《庄子•人间世》载:“且以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,大至则多奇 巧。”是一种当时对摔跤理论的概括。二、奇汉至南北朝——中国摔跤活动的发展角抵(角力)在春秋以前,属于奴隶主贵族用于训练军队的项目。《史 记集解》引应劭语:“战国之时,稍增讲武之礼,以为戏乐,用相夸示,而 秦更名曰角抵。角者,角技也;抵者,相抵触也。”从秦以后,中国成为统 一的封建制国家,正式将前朝历代的角力定名为“角抵”,取消了用于祭祀 的那些烦琐的礼仪制度,单纯用来戏乐和比赛。这就是“讲武之礼,罢为角 抵”。在宫廷中,发展成为综合的文体表演项目——角抵戏,摔跤只是其中 的一种。因秦销毁兵器,民间持兵练武受到限制,角抵得到更进一步的发展。当 时在民间广泛流传的可能是类似日本“大相扑”的“角抵”。1975年,湖北 江陵凤凰山秦墓出土的一个大蓄(图1 -1),其上部弧形背面的角抵彩画, 可作佐证。 中国式摔跤是中国历史上各民族摔跤运动发生、发展最后整合、升华、 规范与现代化的产物。研究中国摔跤运动发展的历史,有助于我们了解中国 式摔跤形成的历史背景,并完整地理解中国式摔跤的民族特色和文化内涵。 “只有民族的,才是世界的”,我们应当从历史中寻根湖源,理清脉络,为继 承和发展民族优秀的摔跤文化奠定基础。一、先奇一一中国摔跤运动的萌芽与形成恩格斯曾经说过这样一句话:“需要是发明之母。”摔跤也是顺应远古时 期原始人类的生产劳动和生活需要而产生的。首先,原始人为了生存,在狩 猎中,人与人或部落与部落之间的冲突中,利用徒手搏斗的形式,以求得食 物或自卫,使原始人类逐渐地掌握了许多徒手的格斗技能。这些原始形态的 攻防技能虽然是一些低级的本能的方法,还没有脱离生产技能的范畴,但却 是摔跤技术的重要起源,经一些有思想的原始人有意识地进行总结、练习和 传授,并自觉地用于身体和技能训练,这就成为摔跤运动的萌芽。另外,原始人无意识地追扑嬉戏活动以及同类间求偶竞争也是摔跤活动 的来源之一。因为在原始社会中男子为了显示勇力或取悦于心慕的女性配 偶,最简单又最方便的方式就是徒手摔跤。这也是摔跤活动的重要起源。再次,古代原始战争中,除了使用棍、棒、刀、枪、斧、箭等兵器外, 重力量和勇气的徒手搏斗仍占重要的地位。据《史记•五帝本记》载:“轩辕 氏初立,有蚩尤氏兄弟七十二人,铜头铁臂,……轩辕氏诛之于涿鹿之野。” 铜头铁臂是指头戴着有角的面具、护具,使用顶及摔法制胜,因此,摔跤在 中国曾被称作“角抵”,相传起源于蚩尤氏。这种徒手搏斗的技术,渐渐发 展成为民间角抵戏,在冀州一带,称为蚩尤戏,人们三三两两、头带牛角以 相抵。从夏、商、周至春秋战国时期,中国处于奴隶社会并向封建社会转型 期,战争频繁。由于战争的需要,摔跤成为一项重要的军事训练科目。据 《礼记•月令》记载:“孟冬之月……天子乃命将帅讲武,习射、御、角力。” 角力,即摔跤,说明当时的摔跤是以力量性对抗为主。《管子》中有:’“春秋 角试,以株精才。”角试就是以角力的形式来选拔武将人才。民间角抵戏与军事角力活动的常规化,标志着我国古老的摔跤活动的初 步形成。当时,摔跤已成为人们锻炼身体和文化娱乐的工具,是人们喜闻乐 见的体育活动和节日庆典活动之一。《庄子•人间世》载:“且以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,大至则多奇 巧。”是一种当时对摔跤理论的概括。二、奇汉至南北朝——中国摔跤活动的发展角抵(角力)在春秋以前,属于奴隶主贵族用于训练军队的项目。《史 记集解》引应劭语:“战国之时,稍增讲武之礼,以为戏乐,用相夸示,而 秦更名曰角抵。角者,角技也;抵者,相抵触也。”从秦以后,中国成为统 一的封建制国家,正式将前朝历代的角力定名为“角抵”,取消了用于祭祀 的那些烦琐的礼仪制度,单纯用来戏乐和比赛。这就是“讲武之礼,罢为角 抵”。在宫廷中,发展成为综合的文体表演项目——角抵戏,摔跤只是其中 的一种。因秦销毁兵器,民间持兵练武受到限制,角抵得到更进一步的发展。当 时在民间广泛流传的可能是类似日本“大相扑”的“角抵”。1975年,湖北 江陵凤凰山秦墓出土的一个大蓄(图1 -1),其上部弧形背面的角抵彩画, 可作佐证。

中国式摔跤是中国历史上各民族摔跤运动发生、发展最后整合、升华、 规范与现代化的产物。研究中国摔跤运动发展的历史,有助于我们了解中国 式摔跤形成的历史背景,并完整地理解中国式摔跤的民族特色和文化内涵。 “只有民族的,才是世界的”,我们应当从历史中寻根湖源,理清脉络,为继 承和发展民族优秀的摔跤文化奠定基础。一、先奇一一中国摔跤运动的萌芽与形成恩格斯曾经说过这样一句话:“需要是发明之母。”摔跤也是顺应远古时 期原始人类的生产劳动和生活需要而产生的。首先,原始人为了生存,在狩 猎中,人与人或部落与部落之间的冲突中,利用徒手搏斗的形式,以求得食 物或自卫,使原始人类逐渐地掌握了许多徒手的格斗技能。这些原始形态的 攻防技能虽然是一些低级的本能的方法,还没有脱离生产技能的范畴,但却 是摔跤技术的重要起源,经一些有思想的原始人有意识地进行总结、练习和 传授,并自觉地用于身体和技能训练,这就成为摔跤运动的萌芽。另外,原始人无意识地追扑嬉戏活动以及同类间求偶竞争也是摔跤活动 的来源之一。因为在原始社会中男子为了显示勇力或取悦于心慕的女性配 偶,最简单又最方便的方式就是徒手摔跤。这也是摔跤活动的重要起源。再次,古代原始战争中,除了使用棍、棒、刀、枪、斧、箭等兵器外, 重力量和勇气的徒手搏斗仍占重要的地位。据《史记•五帝本记》载:“轩辕 氏初立,有蚩尤氏兄弟七十二人,铜头铁臂,……轩辕氏诛之于涿鹿之野。” 铜头铁臂是指头戴着有角的面具、护具,使用顶及摔法制胜,因此,摔跤在 中国曾被称作“角抵”,相传起源于蚩尤氏。这种徒手搏斗的技术,渐渐发 展成为民间角抵戏,在冀州一带,称为蚩尤戏,人们三三两两、头带牛角以 相抵。从夏、商、周至春秋战国时期,中国处于奴隶社会并向封建社会转型 期,战争频繁。由于战争的需要,摔跤成为一项重要的军事训练科目。据 《礼记•月令》记载:“孟冬之月……天子乃命将帅讲武,习射、御、角力。” 角力,即摔跤,说明当时的摔跤是以力量性对抗为主。《管子》中有:’“春秋 角试,以株精才。”角试就是以角力的形式来选拔武将人才。民间角抵戏与军事角力活动的常规化,标志着我国古老的摔跤活动的初 步形成。当时,摔跤已成为人们锻炼身体和文化娱乐的工具,是人们喜闻乐 见的体育活动和节日庆典活动之一。《庄子•人间世》载:“且以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,大至则多奇 巧。”是一种当时对摔跤理论的概括。二、奇汉至南北朝——中国摔跤活动的发展角抵(角力)在春秋以前,属于奴隶主贵族用于训练军队的项目。《史 记集解》引应劭语:“战国之时,稍增讲武之礼,以为戏乐,用相夸示,而 秦更名曰角抵。角者,角技也;抵者,相抵触也。”从秦以后,中国成为统 一的封建制国家,正式将前朝历代的角力定名为“角抵”,取消了用于祭祀 的那些烦琐的礼仪制度,单纯用来戏乐和比赛。这就是“讲武之礼,罢为角 抵”。在宫廷中,发展成为综合的文体表演项目——角抵戏,摔跤只是其中 的一种。因秦销毁兵器,民间持兵练武受到限制,角抵得到更进一步的发展。当 时在民间广泛流传的可能是类似日本“大相扑”的“角抵”。1975年,湖北 江陵凤凰山秦墓出土的一个大蓄(图1 -1),其上部弧形背面的角抵彩画, 可作佐证。 宋代以民间结社组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,摔跤的赛事形式 不断丰富,赛制也愈加多样化。北宋城市瓦肆,已有“小儿相扑”和“女子 相扑”,有人因此而出名。南宋市镇角抵更发达,出现了 “角抵社” “相扑 社”等专门组织,其成员大多为职业性,高手颇多。仅《武林旧事》中就列 举了赛关索、董绕大、董急快、王急快等等五十三人,其中女子较有名的如 嚣三娘、黑四姐等等。他们相扑技艺高超,在各项比赛中享有盛誉。南宋抗 金英雄岳飞带领的岳家军的相扑遗风流传至今,在山西忻州地区形成了 “挠 羊”风俗的摔跤活动。

宋代以民间结社组织为主体的民间练武活动蓬勃兴起,摔跤的赛事形式 不断丰富,赛制也愈加多样化。北宋城市瓦肆,已有“小儿相扑”和“女子 相扑”,有人因此而出名。南宋市镇角抵更发达,出现了 “角抵社” “相扑 社”等专门组织,其成员大多为职业性,高手颇多。仅《武林旧事》中就列 举了赛关索、董绕大、董急快、王急快等等五十三人,其中女子较有名的如 嚣三娘、黑四姐等等。他们相扑技艺高超,在各项比赛中享有盛誉。南宋抗 金英雄岳飞带领的岳家军的相扑遗风流传至今,在山西忻州地区形成了 “挠 羊”风俗的摔跤活动。

当时的相扑活动形式大致分两类:一类为正式争胜负的比赛(如“打 擂”),由官府出面组织,如临安南高峰“露台争跤”即属此类。另一种是平 时在瓦舍等市民游艺场所进行的表演,属群众娱乐性活动。“乃路歧人聚集 一等伴侣,以图标手之资。先以女飓数对打套子,令人观睹,然后以膂力者 争交”

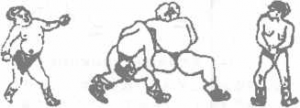

当时相扑(争交)时,上身全裸(女人穿短衣),下身光腿赤足,足下 登鞋(图1-3)0

浏览1,029次