问:你能否解释一下水的原理如何运用于功夫之中?

李小龙:阐释功夫最好的例子就是水。因为水能让自己适应于任何环 境。如果你把它倒入杯中,它就变成杯子的形状;如果把它倒入瓶中,它 就变成瓶子的形状。水是世界上最柔软的物质,却可以滴穿最坚硬的石头。 水又是无形的,你无法抓住它,无法击打它,无法伤害它。所以,每个习 武之人都应努力做到柔软如水,让自己灵活适应对手。

功夫与柔术

问:面对对手时,采取柔术或者运用功夫有怎样的不同,因为你知道 柔术是以绵长的缠斗为特色,而功夫则非常快速。

李小龙:有时你会从某本书或武术杂志中读到,当有人来抓你时,你 应该“先这样做,然后那样做,然后,然后,然后”——在你做一件简单 的事情之前似乎有无数个步骤。当然,这类杂志还会告诉你如何“令敌人 敬畏、令朋友敬佩”,以及诸如此类的事情。但是在功夫中,只有一条—— 动作要快!比如,当有人抓住你的手时,不要做这样那样诸多的动作,功 夫的做法就是用力踩他的脚背——他自会遁逃。这就是我们所说的“简单”。 发动攻击也是如此,功夫注重的是运用尽量少的动作,一切都可得到最直 接的表达一砰! ——敌人逃走了。一切恰到好处。

无为

问:为什么在一个人成长为杰出武术家的过程中,无为是如此重要?

李小龙:无为的本质完全是创造性的直觉活动,它可以打开一个人的 内在源泉。一般人总是倾向于依赖理性与概念来做出判断,那样将无法洞 穿其隐藏于内在深处的创造力。理性的行为是外在智识思考的结果,而无 为之为则受内心之光的驱引而动。前者是有限的、受制约的,后者是自由的、 无限的。

无为与鬻手

问:我还是不明白无为是如何运用于前手或黏手之中的。你能解释一 下吗?

李小龙:对耦手的理解是一种内在的体验,在此体验中,自身与对手 之间的差别将消失不见。那完全是一种直觉、一种直接的了解,无须中介 传导,无须理性推演,无须思考步骤。

功夫的兴起

问:你为何会认为功夫会越来越流行?

李小龙:功夫已经开始流行,特别是在大学生中,因为它不仅仅是一 些打斗技巧或碎砖的绝招,而是具有四千年深刻内涵的、富含哲理的自 卫艺术。它拥有逻辑的理论,它的应用是紧贴实际的。此外,功夫可帮 助你修炼心灵、增进健康,并且告诉你面对攻击时进行自我防御最有效 的手段。功夫强调松柔,讲究适度运动,不会让身体过度紧张、过度发展。 最重要的,功夫可以使你提高自信、谦逊、平和与适应力,以及对他人 的尊重。

功夫中的基本理论

问:功夫的基本理论是什么?

李小龙:最基本的理念可以简单地概括为和谐地“适应”对手,就像影 随身动一般。没有对立,只有和谐。就像柔软的芦苇在风中既不反抗也不屈服。 在功夫中,每一刻都连贯流畅,没有片刻的迟滞。防御即进攻,进攻即防御, 二者互为因果。它的技巧是流畅、短促、极其迅速的,直抵核心,除去一切 不必要的无谓动作,直达最本质的目标。简单是这种艺术的关键——采用最 小的动作与消耗最少的体力。功夫之法正如流水,流水不腐。

在柔道中运用中线理论与体重理论

问:我已经理解了您所说的中线理论以及在格斗中要运用全身整体 之力而并非仅靠手臂的力量。但是,我是一名柔道运动员——而非功夫修 炼者——我们更多地运用摔法而不是击打。在柔道中是否无法运用上述 理论?

李小龙:并非如此。非常有趣的是,如果能充分实现手臂与身体的协调, 既可以促进柔道运动员发挥出超出平日两倍(甚至三倍)的力量,也可以 让功夫练习者将自身的体重灌注到强劲的爆发打击力中。仅仅使用手臂的 力量是未受训练的门外汉的特征(事实上,很多师傅级人物也是如此),因 为击打技术多用于功夫之中,所以我会以出拳为例来解释手臂力量与身体 力量(腰与臀的运动)的关系,同时我相信这其中的基本理论与摔法的基 本理论是相似的。为了加强对腰、臂结合的理解,我用一条假想的中线将 身体分为两个部分,如图1所示。图2显示一个人出右拳时,放松右侧身体,

以左脚支撑全部体重,并以左 脚为轴旋转右侧身体。右侧臀 部与肩部先转向中线,手臂随 势爆发突击。这里的关键是在 重心完全移至左脚之前,将全 身重量通过你的攻击手臂施加 于对方的身体目标,这也正是 为什么在上步攻击中,前脚绝 不要在手击中目标之前就先行 落地,否则,自身体重就会下 落到地板之上,而不是灌注到 攻击手之上。当然,这一切都 是协调而迅速的,只是腰部的 旋转还要更早、更快一些。当 你能够熟练运用中线理论之后, 就可以在柔道中发展出一些新 的攻击角度和方式。

注:图1与图2见本书25、26页。

通过这条中线,我可以建立一个中心,然后由此中心出发进行各种非 直线、无节奏的攻击和反击。必须强调的是,要运用正确的技术,通过身 体的整体协调爆发性地发动攻击,因为,就力量而言,在运动中,手臂力 量只有身体力量的四分之一。其次,腰部的运动既长,又自由,而纯手臂 的运动则较短。可以说,大轴转动一周相当于小轴转动许多周。同样,手 臂所能产生的最大力量也只能到达自身动作距离的尽头。所以,手臂只是 力量的传送工具,而力量是由身体通过中线释放出来的。拳击也运用这一 中线原理,但只是在幅度极大的动作中才有体现。开始阶段,运用中线理

论就够了,但随后,就应遵循简单原则——以最小的动作、最小的力量达 到自我表达的最大效果。在柔道中,动作的幅度要比功夫中的动作幅度更大, 因为体育化的柔道中是没有击打技术的。如果我去练习柔道(我并没有专 门练习过柔道,并且所知有限),我会运用中线理论,并且将柔道的攻击方 式分为以下四类:

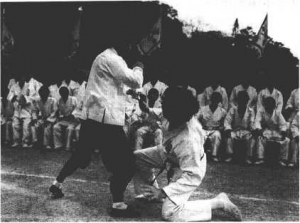

译注:李小龙早在上世纪六十年代中期即创造性的开始进行交叉训练。本组 图片真实地再现了当年身穿柔道服的李小龙摔、踢结合的训练场景。

浏览734次