问:首先,内家与外家的区别是什么?就是所谓的软功与硬功吗?

李小龙:人们区分的所谓外家和内家,或者软功与硬功其实都只是一 种假象,任何武术,他们的区别仅仅是各自采取的方法不同。事实上,我 们知道,软/硬、柔/刚是任何运动中相互作用、不可分割的一个整体。比 如说,你想骑自行车去远方,那么你就不可能同时对两块踏板使力,或者 同时不使力。要想让自行车前行,你只能在踩下一块踏板的同时,放开另 外一块踏板。也就是说,自行车向前的这一运动需要踩踏和放开两者“合 二为一”。踩下是放开的结果,反之亦然,两者互为因果。当然,我们常听 到有的拳师声称他的门派是内家,而其他门派是外家。其实他们都只是盲 目地拘泥于整体之中的某一特定部分。如果他们真正理解并超越了软与硬, 内与外的分别,就不会再去人为地制造那本来并不存在的内家或外家的区 隔。曾经有一个满脸胡须,看上去很像大师的人问我是如何区分阴(软) 与阳(硬)的,我只是简单地回答“胡扯”!很显然,他当时被我的回答惊 呆了,但是我想或许直到现在他也没真正理解这两者实则为一个整体,从 来就不曾一分为二。

所以我们必须意识到,软硬与刚柔从来就不是相互对立的,正如我之 前所说,他们是相互平等、相互依赖、相互作用的关系。无论你排斥其中 的任何一方,都是在人为地割裂这种相互作用,而割裂必然导致极端。执 著拘泥于任一极端的人都是身心皆受限制的。尽管身体方面的限制尚无大 碍,但限制至少会造成无谓的矛盾和冲突。

问:功夫的门派种类远远多于空手道。你能否告诉我共有多少门派? 它们的区别是什么?

李小龙:这个问题确实很难回答,因为现实中存在太多太多不同的流 派。但是,让我这么跟你来阐述这个问题吧:基本上,所有门派都声称自 己的方法可以应付一切形式的攻击。这就意味着每一个门派都是完备的、 包含一切的。换言之,其体系涵盖了一切可能的路线与角度,并能够从一 切路线与角度反击。可是,既然一个门派就可以将一切可能的路线与角度 都涵盖,那么其他众多的不同的门派又是从哪里冒出来的呢?

以西洋拳击为例:不论拳手采取下蹲还是直立姿势,不论其双手是高 还是低,他们运用的都是最基本的拳法:刺拳、勾拳、交叉拳、上勾拳,等等。 他们并不划分为各种花巧的门派,如把下蹲姿势者称为“海龟派”,把直立 姿势者称为“长颈鹿派”。也许有人会说拳击和功夫是不同的,的确,拳击 不允许使用腿法和肘法,但从根本上讲,一切武术都将最终回归到同样的 真实之中,万变不离其宗。

我猜想,声称自己的门派与别派不同的人,不过是在自己的头脑中预 设了一些姿势,当他们出击的时候,可能首先要转个三四圈然后再打。毕竟, 在与敌格斗时,违背自然与直接之道的方法能有多少呢?事实上所谓的“不 同”,也许只是有些流派是主张走直线打,有的是强调弧线攻击,或者有的 只有踢,甚至有些或者仅仅只是“看起来不一样”而已,拍向这里或拂向 那边。对我来说,门派化的武术,无论它是多么优秀,拘泥于某种特定形 式都是受束缚的。你将看到,任何一种确定的方法都是极为严苛的,它会 使练习者僵化,使其依附于形式。我总是说,实际的格斗从来不是固定僵 化的,没有任何界线与限制,时刻都处于不断的变化之中。如果你不想在 无规律的格斗中变得束手束脚的话,那么你就不能为格斗人为设限,更不 能在与同伴的对练中始终墨守成规,按照固定节奏去进行。否则,自由会 离你越来越远,你将逐渐变作招式的奴隶,并错误的幻想固定的招式能够 在真实的情境发挥效用。那些按照某种固定招式的练习,事实上是花哨的、 无用的、严重脱离实际的练习,必然会导致其练习者走向僵化。

其实,格斗之道从来不是基于个人的选择或假想,固守套路的人会很 快发现他的选择是缺乏机动性的,无法随着不断变化的格斗动态做出随机 的适应性调整。因为对手是活生生的,动作迅捷,而不是一个机器人。换 言之,一旦习惯了某种特定的门派形式,其练习者就会在自己与对手之间 竖起一道屏障。事实上,他只是在演练自己那一套程式化的攻防动作,只 是在孤芳自赏、自我陶醉罢了。

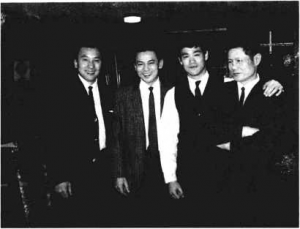

译注:李小龙与“美国空手道之父”埃德•帕克父子(右一)、助教级弟子严 镜海(右二)、夫人琳达•李的合影。他们都曾对李小龙的武术事业有过巨大支持。

问:通过你所说的这些,似乎在武术领域中人为的事物要比其他领域 多得多。那么对于那些想投身学习中国武术的人,你的建议是什么呢?

李小龙:严镜海先生与冯天伦先生都曾有过这方面的经历,我想你听 听他们的讲述会非常有趣。他们都曾花费大量时间来学习中国武术,冯先 生还是跆拳道黑带二段高手。

严镜海:在中国武术中,自称“大师”的人比比皆是,这实在是非常 糟糕。这些自称大师的人最显著的特点之一就是故作神秘,或号称拥有某 种不可知的神力,事实上他们能力平平,却极力让他们的学生去相信,只 有达到他们所认可的阶段,潜在的力量才会显现出来。这类所谓的大师总 是试图制造一种神秘、令人敬畏的氛围。在这种氛围之中,他们的矫揉造

作让他们看起来谦虚和蔼。当然,你永远都不可能在实际的自由式格斗中 见到这些大师的身影。一他们总是会说:“格斗过于危险”或者“我们并 非街头斗殴的无知小子”,等等。事实上,如果他们的学生坐下来认真想一 想,就会很快意识到,他们从来没有看见过他们的师傅在实际格斗中做出 任何令人信服的表现。换言之,“潜在的力量”就是永远潜在的力量!

冯天伦:还有一些所谓的“集大成者”,他们了解南派及北派、国内 及国外的一切武术套路,当然也包括一切器械套路。事实上,不论在香 港、台湾,还是中国大陆,每当一本新书面市,只要拿来一读便可了解 并将其中内容纳为己有。这其中确实有些人拥有超凡的智慧,他们能够 把五六种套路融会贯通。当然,所有的内容都只有套路,而没有任何自 由搏击的内容。

严镜海:一说到自由搏击,这些所谓的大师就沉默了。李小龙先生总是说当跑步者做示范时,他便跑步。当游泳者做示范时,他便游泳。当

拳击手做示范时,他便拳击。而当所谓的大师做示范时,他?……”不管 怎么样,在我看来,他们就是一些耍江湖卖艺的人。因为他们从不实战, 他们只能向观众表演劈断木板、身碎大石之类的杂耍表演,来代替真实的 格斗以展示其内力。

李小龙:那些自称为大师的人,多年来通过宣扬自己的教条,确实积 累了不少知识,建立了一套固定的推广模式。这对于那些渴望学习武术, 但深感迷茫的人来说,却是不幸的,这其中也不乏来自其他武术门类的黑 带人士。你瞧,有这么多无所适从的人在寻求某种更高级、更复杂的东西。 于是,一旦他们遇到一些他们从未见过的不同的武术套路(是否实用已经 不在他们考虑范围之内),他们便会努力去追寻。我们原本应该关注的是训 练的结果,即在格斗中击倒对手,但很多人却只是沉醉于过程——不切实 际的套路——仅仅只是日复一日地练习套路,以求提高。当套路越来越脱 离实际,练习者也就离结果——真实的格斗——越来越遥远。最终,他们 全部的努力都集中于过程,而结果却被抛诸脑后。不仅如此,在这些门派 中还建立了一些与实战毫不相干的评判标准,如“马步不稳” “意念不当” 等等。简言之,尽管一个人可能会被对手击倒,但他仍可能会说,“他在踢 我的时候失去了平衡,他的脚跟离地了,他的手没有放在腰部”等等。事 实上,当你凭借自己的常识判断来审视这些专家时,便不会被他们的错误 所影响。换言之,一个人应该根据他在实际格斗中的真实需要来评价其师 傅,而不依赖于其平时所示范的套路。如果他们拥有黑带之类的某种段位, 你要清楚,等级或段位,跟实际能力比起来并不那么重要,动作看起来漂 亮与否与时效性比起来也同样显得并不重要。事实上,如果一个人的武技 高效实用,它的动作是否比别人更漂亮便无足轻重,仅靠漂亮的套路永远 培养不出超群的实战能力。

译注:李小龙与奥克兰时期的弟子兼友人们在一起。左起依次为:李鸿新、 周裕明、李小龙、严镜海。

问:我们见过很多大师的示范,比如,让人用力推他的胳膊,而他却 纹丝不动,或者让人出拳击打他的腹部,毫发无伤,您对此如何评价?

李小龙:这真的很奇怪。我的意思是,一个西方的拳击手永远不会像 你说的那样做。因为西方拳击手主要是格斗家,他的示范便是格斗。而且 更重要的是,在格斗中,对手只会对你拳打脚踢,而不会那样去推你。还 有,我们又为何要花费数年的专门工夫只是让我们的腹部能够经受重击—— 却被一记标指直接插瞎呢?诚然,锻炼腹部是非常必要的,但仅仅只有强 壮的腹肌就代表他武艺高强吗?我希望习武者能够全神贯注于武术的本质, 而不是纠结在花招枝叶之上。武术的本质就是适应无规则节奏,击打对手 以及运用简单有效的技术。

注:严镜海(James Y.Lee )是李小龙的第一代亲传弟子及亲密好友, 他们的关系始于1959年,并保持终生。1964年,他与李小龙在奥克兰开 办了一家振藩国术馆并担任助教,当李小龙迁往洛杉矶之后,他继续运营 管理着这家国术馆。在遇到李小龙之前,严镜海已拥有丰富的武术背景, 但两人相识切磋之后,他便成为李小龙热切的追随者。

冯天伦(Leo Fong)曾在美国加利福尼亚州的首府萨克拉门托学习多 种中国功夫以及日韩传统武道,精通拳击,是李小龙奥克兰时期的亲传第 子之一。

浏览1,105次