无心(No-mindedness)并非封闭心灵,隔绝一切思想与情绪,也不仅 仅是内心的安宁与沉静。

虽然安宁沉静是必要的,但思想的“无所执著”才是无心之法的重要 核心。功夫高手让自己的心灵如镜子一般——不执著于任何事物,也不拒 绝任何事物,接受,而不保留。正如艾伦•瓦特所说,无心是:

一种浑然一体的状态,在此状态下,心灵是自由、毫不着力的,既没 有别的思想感情,也没有受控于外部环境的自我意识。

他的意思是,让心灵自由呼吸,抛开一切其他思想与内心自我意识的 干扰。只要心灵能够自由呼吸,就无须刻意的努力去控制它。而一旦放弃 刻意的努力,便可消除不同思想的冲突。没有刻意而为,则不论何时、不 论何事都是可以接受的,甚至连“不接受”也可以接受。无心并不是没有 感觉和感情,而是让感觉不再执著,不受限制。心灵不再受情感的束缚。

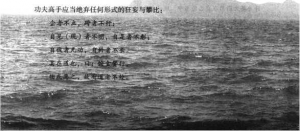

就像这条河流,一切都在不停地流动,永远不会成为死水一潭。

就像河流,不停地流动,循环不止。

无心对于整体心灵的运用,我们无须刻意作任何努力,但是世界万事 万物尽收眼底。正如老子所说:

婴儿可以整天目不转睛地观察事物,因为他的目光从来不会局限于任 何特定事物上。他不知道自己要去向何方,只是走着;他不知道自己在做 什么,只是做着。他与四周的环境融为一体,并且顺应环境而为。这是心 理健康的法则。

译注:原文见《庄子•杂篇•庚桑楚第二十三》:老子曰:“卫生之经, 能抱一乎!……能儿子乎!儿子……终日视而目不瞬,偏不在外也。行不知 所之,居不知所为,与物委蛇,而同其波。是卫生之经已。”

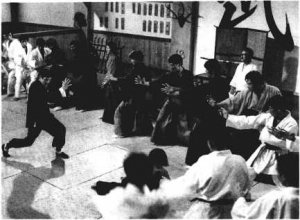

所以,在功夫中,我们所说的集中,并不是把注意力局限于某一个孤 立的感知对象,而仅仅是平静地对周围发生的事物保持清醒之心。就像足 球比赛中的观众一样,他们的注意力不仅集中在控球的运动员身上,同时 还对整个球场都保持着全局关注。功夫高手绝不将注意力固定在对手的某 一特殊部位,这在面对多位敌人时尤其如此。假设现在有十个人在围攻他, 他们一个接着一个的上,他在搞定其中一个之后,必须不假思索,没有片 刻停滞地对付另一个。反击必须连绵不断,中间没有时间作丝毫的停顿。 十个对手中的每一个都必须迅速、连续、有效地解决掉。只有在心灵毫不 停滞地从一个转移向另一个,不为任何事物所羁绊时,这一切才能实现。 否则,他就可能在他心灵停滞的瞬间失去整场格斗。

当心灵无所牵绊,它便可以神游四海。当它与周围某事某物取得某种联 系的时候,便会有所凸显,但从不停留。心灵的流动就好像是奔流入海的河水, 时刻保持流转。正因为它的自由,便能拥有取之不尽的能量;正因为它的空 灵,它便可以容纳万物。这就像Chang Chen Chi所说的“沉静思考”:

沉静意味着心无所动的宁静,思考意味着空灵而清晰的觉察。因此, 沉静思考即是心无所动的觉察。

如前所述,功夫高手追求自己与对手的协和,而这种协和是通过顺应 对方的力量而不是通过力量与力量的对抗来实现,否则只会导致冲突与反 作用力。换言之,功夫高手引导对手实现自身的力量,而不是用自己的动 作去贸然干扰对手的动作。他放弃一切主观情感与个性,抛开自我,与对 手合而为一。在他的心灵之中,对立冲突也可以由相互之间的排斥转化为 最终的和谐。当自我意识不再屈从于自身的力量时,他便达到了一切行为 的至高境界一无为。

无为

“无”意味着“不”或“没有”,“为”意味着“行动”“做事” “努力”“负荷” “忙碌”。无为并不是真的什么都不做,而是顺从心灵的流转,率性而为。在 功夫中,无为意味着自然而然的精神行为,一切由心灵做主。在格斗中,功 夫高手忘却了自己,完全顺应对手的动作,让心灵自由做出反应,不经过任 何深思熟虑的干扰。他让自己从一切对抗的内心观念中解脱出来,采取一种 柔和的态度。他的行为完全不受自我意识的支配,他让心灵保持自然、无所 依附亦无所拘泥。一旦他停下来去思考,他流畅的动作便会被打乱,他会在 瞬间被对手击溃。所以,每一个动作都必须是“无意识”的,下意识的。

无为使我们逍遥自在。这种逍遥的状态可以将功夫高手从蛮力与紧张 中解脱出来,正如庄子所说的那样,坐忘自我。

柔顺,保持沉静悠闲,像羽 毛般柔和、平静、不动,似乎无 能为力。平静而不再焦虑,随对 手的节奏而动,随自然的韵律而 为。让一切事物与自己当下共存。 让事物还原其本来面目,顺其自 然。如水般流动,如镜般静止, 如回声般反应,稍纵即逝犹如从 来不曾存在过,纯洁宁静。得者 实失之。勿为万物先,始终顺从之。

在功夫高手眼中,与无为最 为相似的自然现象就是水:

天下莫柔弱于水, 而攻坚强者莫之能胜, 以其无以易之。

译注:原文出自《道德经》第七十八章,李小龙按照自己的理解将其 译为英文引用在自己的书中,现将李小龙的英文直译如下:

没有任何东西比水更为柔软,

但是当水去攻击坚固之物时,

没有任何东西能够胜过它,

没有任何事物可以改变水的本质。

上文出自《道德经》,它为我们描述了水的自然本性:水是如此奇妙,

你无法用手去抓住它;击打它,它不会感到痛苦;刺它,它不会觉得受伤; 切它,它不会因此中断。它没有固定的形状,可以顺应任何容器。沸腾之 后,它蒸发化为无形的雾气,力量却足够大到影响地球。冷冻之后,它凝 结成坚冰,棱角分明。它可以刚刚还像尼亚加拉大瀑布那样咆哮怒吼,随 后又能沉寂为一池静水。如滔天巨浪般令人恐惧,又如夏日清泉般令人喜爱。 无为之法也是如此:

江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲 上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前 而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。

译注:原文出自《道德经》第六十六章,李小龙意译为英文,现将其 英文直译如下:

河流与大海是山谷的主人。这是因为它们的力量处于低处,所以它们 能总汇溪流成为山谷的王者。最高明的统帅若要引领他人,就必须用言辞 对百姓表示谦下。这样,即使他高高在上,仍必须把自身利益放在百姓之后。 这样,即使他高高在上,大家也不会感觉负担沉重与受害。天下乐于拥戴 而不感到厌倦。正因为他不去争斗,所以没有人能够同他争斗。

世界上总有许多人立志要成为知名人物,影响别人,他们渴望出人头 地成就千秋伟业。但是若想成为功夫高手,这样的野心于事无补,真正的

译注:此段摘自《老子》第二十四章。李小龙英文的直译如下:

踮脚站立就会不稳,大步跨进反而使你不能远行。

过于卖弄自己将会被他人忽视,过于固执己见将反而得不到支持。

自我夸耀的建立不起功勋,过于骄傲的不能做众人之长。

从“道”的角度来看,自我炫耀的行为只能说像剩饭和赘瘤一样,遭 到厌恶。

因此,有道的人决不这样做。

知(智)者不言,言者不知(智)。

塞其兑,闭其门,

挫其锐,解其纷,

和其光,同其尘,是谓玄同。

故不可得而亲,不可得而疏;

不可得而利,不可得而害;

不可得而贵,不可得而贱。

故为天下贵。

译注:此段摘自《老子》第五十六章。原文的“知”为通假字,意为“智”。

李小龙英文的直译如下:

知者不言,言者不知。

停止感觉。

让锐利变为迟钝,让纷杂变为清晰,

收敛其光辉,混同它们的尘世,这是深奥的玄音——事物处于无差别 的状态。

智者在其中行动,

已经超脱亲疏、利害、贵贱的世俗范围,

所以,他就为天下所尊重。

一个真正的功夫高手是绝不会骄傲的。骄傲是一种来源于外在事物的价 值观,它并非源于自身的有机组成部分。骄傲强调的是在他人眼中处于优越 地位的重要性。在骄傲之下藏着恐惧与不安全感,因为,当一个人希望受到 更高的尊重,并且达到这一地位后,他就会自然而然地产生对失去这一地位 的恐惧。于是,保护这•地位便成为他最为重要的需求,而这将会带来焦虑。

一个人对自我的认同度和期望值越低,他就越会渴求骄傲的感觉。一 个人的骄傲情绪是因为他往往把自己当成假想的自己,骄傲的本质事实上 是对自我的否定。

功夫的目标是自我修养,要认识真正的自我必须回归内心深处去找寻, 因此,一个真正成功的武术家绝不依赖于他人的评价。因为他充分地相信 自己,不会害怕失去他人的尊重。真正的武术家将终生投身于自我认知的 道路,不会为了所谓的快乐而去依赖别人的评判。一个功夫大师区别于初 学者的特点在于内敛、沉静而不主观臆断,没有丝毫的炫耀之心。通过功 夫修行,他的精神日趋成熟,造诣渐至化境,由此,他不仅可以自我实现, 更能够在心灵层面,获得自我解放。对于他来说,所谓名利一文不值。

这样,无为便是无艺之艺,无法之法。以功夫为例,初学者对攻防之 法一无所知,对自己也同样一无所知。当对手攻击他时,他只是本能地躲避, 这是他所能做的一切。然而,一旦他开始接受训练,学习如何进攻与防御, 如何集中注意力,以及其他技巧——他的心灵便停滞在各种知识之中。正 是出于这个原因,他在格斗攻守之中总会感觉不自然(他已经完全丧失了 原始的单纯与自由)。但随着岁月的推移,当他的训练达到完全的成熟之后, 他的身体姿势与动作控制便会化为无意识的,就像他在最初阶段对功夫技 巧一无所知之时,攻守技巧已经内化为本能。起点与终点就这样成为邻居。 就像在音阶中,你可以从最低音逐步升至最高音。达到最高音之后,你会 发现它紧邻着最低音。

与此相似,当达到道家所追求的最高境界之后,功夫高手就会变得像 傻瓜一样,对道一无所知,对道家教义一无所知,忘却了一切所学的知识。 理性的权衡算计皆消失不见,达到无心之境。一旦达到最终的完美状态, 身体与四肢便会自如地行动,不受心灵冲突的干扰。技巧的运用完全是自 发的,彻底摆脱了意志的控制。

浏览736次