明代的棍术也有很大的发展。棍被武术家视为“诸器之本”.颇 受重视.故而竞相发展,形成许多门派。明代流行的棍术有少林棍 (图2-57)、青田棍、巴子棍、牛家棒等。少林棍除棍粗重外,在棍法

匕突出大劈大挂的动作,在平倭寇中,对付较轻的倭刀起了作用。 明代棍术理论也有发展,如戚继光的“短兵长用说”,前述俞大猷的 《剑经》等,这些理论对后世棍术的发展产生了积极的作用。

新的途径。明代还出现了论述枪法的著作.如唐顺之的*枪、戚继 光的《长枪总说篇》和程宗猷的《长枪法选》等。在这些著作中.武术 家们不仅收集了大量枪术资料.而且研究了各派枪法的优缺点•提 出了自己的见解.使枪术的发展进入新的历史阶段。

枪乃百器之王,在宋代发展的基础上,明代枪术门派有扬名天 下的杨氏梨花枪(图2-58).还有沙家枪、内家枪、石家枪、马家枪、李 家短枪、张&神枪、六合枪等。明代枪术技术匕的又一发展是长兵 能短用。这一特点为枪术的步法、身法、枪法及战术的发展开辟了 明代武术的巨大发展•造就了 一批武林名家.他们的事迹和 对武术事业所作出的贡献,至今仍为人们所传颂。戚继光,史书h 经常提到他.大家都知道他是我国明代抗击外来侵略的民族英雄. 其实他也是一位著名的武术家。张松溪是明代武当松溪派内家拳 的创始人。

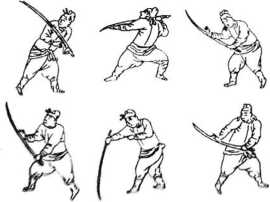

图2-58杨家枪法

明代十八般武艺:一弓,二弩,飞枪.四刀.五剑,六矛,七盾,八 斧.九钺,十戟,十一鞭,十二铜,十二镐,十四殳,十五杈.十六把 头.十七棉线套索.十八白打(《五杂俎》明谢肇)。

明神宗万历天启人朱国桢《涌幢小品》卷十二载:“武艺十八 事:一弓,二弩.三枪,四刀,五剑.六矛,七盾.八斧.九钺.十戟,十 一鞭.十二铜.十三挝,十四棍.十五杈.十六钳头,十七绵绳,十八 白打。"

二、清代

清代社会局面一直动荡不安,清政府一度限制练武活动。但 由于明代的习武之风,在民间根植极深.故而清代的武术在民间的 发展未被阻止.各流派繁荣出现。如各式太极拳、八卦掌、形意拳、 八极拳、南拳、炮锤拳等.都是在这个时期产生的.而且各流派都形 成了自己的理论体系,套路运动也在清朝得到迅猛发展。此时武 术的另一特点是由于火器的使用.使武术从战争中退下来,逐渐发 展成为体育项目。古代的武举制.为推动武术的发展作出过很大 的贡献.到了清代.武举制的发展到了巅峰.它的考试程序分为童 试、乡试、会试、殿试四科。“童试”为初试,非幼童之意。每2年举 行一次,分县、府、院三级考试。,,乡试”3年一次.在北京及各省城 举行•考中者为•'武举人”。,'会试”每3年一次.考期在乡试次年九 月•由兵部主持,考取者称,,武举进士,,殿试”是于会试之后的十 月举行。由皇帝及皇帝委派的大臣主持。应试者为会试中考取的 武举进士。殿试成绩分为•:等.即一、二、三甲。第一甲三名,赐 “武进士及第第一名叫“武状元''.第二名叫“武榜眼”,第三名叫 “武探花二甲赐“武进士出身";三甲赐"同武进士出身榜张挂 于北京西长安门外。武进士定甲之后,分别以武职录用。清末.由 于火器在战争中广泛使用,冷兵器已完全退出了战场.武术一直伴 随战争和军队的需要而发展的历史也结束了。所以当时很完善的 武举制度已不再适用.于是光绪皇帝不得不下令废除武举制度。 自此,武术完全转入民间.逐步发展成为民间传统体育项目。自鸦 片战争开始.中国人民就展开了可歌可泣的反侵略斗争。与此同 时.各民族人民反抗清朝统治阶级压迫的起义也风起云涌.武术作 为反侵略、反封建压迫的战斗手段,得到空前的发展。清朝前期. 我国各地已形成了众多的拳械门派与练功法,处于不断发展的过 程中。此时的反侵略斗争和各族人民的起义对这个过程起了有力 的促进作用,各民族不同门派的拳、义在交流和辗转传播中支派递 分.内容更为丰富。尤其是席卷了半个中国的太平天国革命、捻军 起义以及义和团运动对推动这一时期南北方民间武术的发展功不 可没。伴随着城市平民阶层势力的扩大和农民革命运动向城市的 延伸,城市武术也有了较大发展,出现了前所未有的城市人习武浪 潮。此时,很多妇女和少年儿童也加入到反侵略、反封建的斗争行 列.使武术在妇女和少年儿童中也得到了相当程度的普及。

鸦片战争前.广东各地乡村就素有习武的传统•乡中设有“更 练馆'',它既是习武场所,又是地方武装所在地。乡中更练,负责保 卫治安,历代相传,到了现在,更练馆已被众多的武馆所代替。三 元里抗英斗争的英雄韦绍光和颜浩长都精通武术。韦绍光身材高 大,懂拳术.常在村中武馆与乡人练功。颜浩长因擅长武艺.人称 “定拳长”。鸦片战争期间.侵略者所到之处.都遇到了人民群众的 反抗.而武术成了人民群众同敌人作故的主要手段。由于城乡人 民经常共同战斗.所以使各地传习的武术得到空前的交流。大规 模的太平天国革命和捻军起义虽然像以往一样是以农民为基本力 量.但由于所处的历史时代,正是众多拳械门派不断发展的时期. 所以它在很大程度上促进了不同门派的拳械交流与发展,同时也 使众多的妇女和儿童加入了习武行列.这都使中国武术在极大范 围内得到了传播。19世纪末,军旅武术在军事上的落后性越来越 明显地表现出来。1890年义和团运动的失败和1901年武举的废 除.彻底结束了军旅武术的历史.从此中国武术完全是民间武术的 内容了。而此时的民间武术经明清两代的演变,也已经演变成兼 有多种锻炼方式.有众多门派和大量套路的运动了。清朝时拳派 更加繁杂,有少林拳、太祖拳、通臂拳、大红拳、小红拳、二郎拳、路 行拳、罗汉拳、地躺拳.还有太极拳、八极拳、劈挂拳、翻子拳、戳脚、 形意拳、八卦拳、秘踪拳,等等。清代发展起来的拳种.不但流派繁 衍.而且拳谱、拳理和套路都在不断发展.内容主要以拳为主要部 分.不但包括踢、打、摔、拿各种技法.而且与导引养生结合.既自|< 防身,又强身健体。各拳种的器械套路也逐渐向多而杂的方向发 展•清代的武术完全从军队中脱离出来,逐渐成为体育活动.武术 本身也日趋完善。清代的武术名家层出不穷.如陈王廷、片凤池、 物福魁、孙禄堂.单刀李存义.义侠大刀王五等.他们有高深武功并 对武术事业有杰出贡献。

清朝是中国式摔跤形成的关键时期。

清朝历代皇帝均大力提倡摔跤活动。康熙年间组织了“善扑 营”的国家摔跤组织.有都统、副都统管辖。下设两翼设翼长(总教 练)和教习{教练).两翼称东营和西营。东营址在今交道口大佛寺 内,西营在今北京西四牌楼北小扩国寺内。每营定员200人,教习 16人。摔跤手满语称“布库”.蒙语叫“布克平时在营中“练习 身子.研究脚步法,两两相搏”(《清会典》),善扑营是从“八旗精练 勇士"中选拔出来的.其任务有二:一是“凡大燕享•皆显其技'',二 是“与外藩部之角抵者争较优劣,”(《啸亭续录》卷一)。摔跤的方 法有两种:一种是“脑帽短”两两相角.以搏摔扑地为胜负•胜者赏 酒;另一种称为厄鲁特式,比赛“裸袒相扑•虽蹶不释•必控首屈肩 至地.乃为胜负,”《清朝文献通考•王礼考》。这种比赛不仅要把 对方摔倒•而且还要使其双肩着地方算胜利•此与现代国际式摔跤 相类似。

京人把“布库”俗称为“扑户”。当时不仅将校士卒通晓摔跤, 连王公贵族也不例外。如乾隆皇帝的胞弟就酷爱摔跤.他臂力过 人.被臣民们称为神力王,曾有神力王摔死,'大芒牛"(外国著名摔 跤手)的传说。

“善扑营”有严格的等级制度,“扑户”们分为四个等级•他们按 等级拿薪俸.摔跤手们除了演练跤技外.平时任京城护卫.同时每 年初冬去承德场狩猎时,还担负着给皇帝、王公贵族及宾客护卫、 表演、比赛的任务。能为皇帝护驾的均是一流摔跤高手•像当时的 摔跤名手关文、大祥、文刚达、徐刚达、关文会等人均被皇帝赐名 “布库",他们技艺超群•威望很高。

除了述职责外.摔跤手们每年都要参加两次比赛•即腊月二 十三养心殿东西两营的对抗赛,名为,,撩灶''•宫中官员和布库们称 为“撩小金殿”。另一次是腊月二十九除夕夜。本营护卫与外客 (多为蒙古族跤手)的比赛,名为',客灶”•这是由侍卫府主办•凡王 公大臣都参加这次盛典.因皇帝要请宾客,表示迎祥接福•歌舞升 平.这种比赛对布库们很重要。布库们称之为“拿等”。凡比赛获 胜均可晋级领赏。常胜的跤手赐名.'御前布库此时的摔跤比赛已从武术中分化出来.更为重要的是给摔跤规 定了训练、比赛的服装,参加比赛的布库们上身必须穿跤衣(满语文 裕槌),腰系绳带(跤带).下身穿长裤.足登高腰靴子(跤鞋)。除此 之外.还规定了比赛赛场地和规则,比赛不分级别.一跤定胜负。

浏览1,472次