—、明代

明代的武术由于当时的太平盛世•得到空前的大发展。明代 军队中的练武.总是以军事实用为标准.讲究每一个动作的攻防含 义和实效.虽然当时人们已认识到武艺具有健身的功能.怛在军队 中仍然以它的攻防作用为主,对一些不太实用的花拳绣腿不太 注重。所以在十兵习武中.排除了一些只图好看而无制敌含义的 花架子,使军事武朝着“遇敌制胜”,注重实效的方向发展。而与 此同时.从健身、表演效果的角度来看,一些在战斗中没有大用处 的“花法”和看起来其为潇洒动人的“左右周旋.满遍花草”的“虚 套”却深受群众喜爱。两种不同的武艺吸收,互为补充.各按着 的发展规律向前发展.其中一种武艺将逐步从军事作战中分 离出来.慢慢演变成体育项。对抗件攻防格斗技术和套路技术 在明代得到发展并形成了诸多技术流派。在明代.套路运动进一 步发展、完善时趋于成型。套路运动不再是一些攻防格斗动作的 简单堆积,有了起式和收式,有了将各种攻防动作完整地连接起来 的“左右周旋”性衔接动作•也有一些引人人胜的招数,“花法”套路 练习时,注重手、眼、身法、步的配合.使套路演练技巧达到了相当 高的水平。此.我们说•到明代武术套路运动基本成型。

明代的武术技术流派很多,如拳术中戚继光的三十二势.陈卫庭的太极拳等;枪术中的杨家枪、马家枪、少林枪.等 等。由于各种新流派林立•又有了"内家’’和“外家”的说法,“内家” 拳从劲力、击法看有明敁特点,它以静制动、借力还力.以柔克 刚,以气运力等.rfT ‘外家拳”主要是硬打硬进。

明代有许多武术穿著问世。这些武术导箸.对促进各流派的 形成和互相借鉴吸收.及各种技术的发展起了很大作用。著名的 有唐顺之的《武编》、戚继光的《纪效新书》、程宗酞等人的《耕余剩 技》、俞大猷的《剑经》等。这些著作在讲述套路、攻防方法和动作 时,都用图文记录了套路的动作招数及路线等,至此改变了武术只 能口传身授的历史。武术著作的出现加快了武术发展速度。

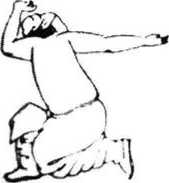

武术的各种兵器技术在明代有很大发展。刀术在明代的迅速 发展,主要是倭寇人侵使然。在倭寇人侵前,军队大都使用刀,当倭 寇人侵时,所使用的倭刀竟然比中国刀更厉害。他们经过研究发现 倭刀的优点,倭刀比我国的刀长,而且倭寇的刀技也比我们精熟.所 以我军的抗倭名将戚继光吸收了倭刀的优点.研究出“辛两刀法” (图2-56),由于倭刀的输人,大大丰富了中国刀法。到明末清初时, 人们已将刀法归纳为13法,即为劈、打、磕、扎、砍、捩、提、托、老、嫩、 迟、急,和六法:缠、滑、拨、擦、抽、截。我们现在演练刀法出自13法 又六法。当时还出现了许多刀术的套路图。说明明代刀法的发展 和刀术套路的发展已到了一个新的水平。

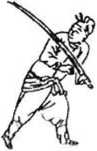

明代的棍术也有很大的发展。棍被武术家视为“诸器之本”.颇 受重视.故而竞相发展,形成许多n派。明代流行的棍术有少林棍 (图2-57)、青田棍、巴子棍、牛家棒等。少林棍除棍祖重外,在棍法

突出大劈大挂的动作,在平倭寇中,对付较轻的倭刀起了作用。 明代棍术理论也有发展,如戚继光的“短兵长用说”,前述俞大猷的 《剑经》等,这些理论对后世棍术的发展产生了积极的作用。

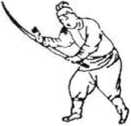

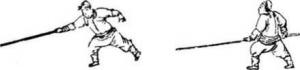

枪乃百器之王,在宋代发展的基础,明代枪术派有扬名天 下的杨氏梨花枪(图2-58),还有沙家枪、内家枪、石家枪、马家枪、李 家短枪、张6神枪、六合枪等。明代枪术技术的又一发展是长兵 能短用。这一特点为枪术的步法、身法、枪法及战术的发展开辟了

新的途径。明代还出现了论述枪法的箸作.如唐顺之的i枪、戚继 光的《长枪总说篇》和程宗猷的《长枪法选》等。在这些著作中.武术 家们不仅收集了大枪术资料.而且研究了各派枪法的优缺点.提 出了自的见解.使枪术的发展进人新的历史阶段

明代武术的巨大发展.造就了一批武林名家.他们的事迹和 对武术事业所作出的贡献,至今仍为人们所传颂。戚继光,史书h. 经常提到他.大家都知道他是我闽明代抗击外来侵略的民族英雄. 其实他也是一位著名的武术家。张松溪是明代武当松溪派内家拳 的创始人。

明代十八般武艺:一弓,二弩,=.枪.四刀.五剑,六矛,七盾,八 斧.九钺,十戟.十一鞭,十二锏,十镐,十四殳,十五杈,十六钯 头.十七棉线套索.十八白打(《五杂俎》明谢肇)。

明神宗万历天启人朱国桢《涌幢小品》卷十二载:“武艺十八 事:一弓,二弩.三枪.四刀,五剑,六矛.七盾.八斧,九钺.十戟,十 —鞭.十二锏.十三挝,十四棍.十五杈.十六钯头,十七绵绳,十八 白打。”

二、清代

清代社会局面一直动荡不安,清政府一度限制练武活动。怛 由于明代的习武之风,在民间根植极深•故而清代的武术在民间的 发展未被阻止,各流派繁荣出现。如各式太极拳、八卦掌、形意拳、 八极拳、南拳、炮锤拳等.都是在这个时期产生的.而且各流派都形

成了 的理论体系,套路运动也在清朝得到迅猛发展。此时武 术的另一特点是由于火器的使用.使武术从战争中退下来,逐渐发 展成为体育项目。古代的武举制.为推动武术的发展作出过很大 的贡献.到了清代.武举制的发展到了巅峰.它的考试程序分为童 试、乡试、会试、殿试四科。“童试”为初试,非幼童之意。每2年举 行一次,分县、府、院7级考试。“乡试”三年一次.在北京及各省城 举行.考中者为“武举人”。“会试”每3年一次.考期在乡试次年九 月.由兵部主持.考取者称“武举进十”。“殿试”是于会试之后的十 月举行。由皇帝及皇帝委派的大臣主持。应试者为会试中考取的 武举进十。殿试成绩分为三等.即一、二、三甲。第一甲一名,赐 “武进十及第第一名叫“武状元第二名叫“武榜眼”,第二名叫 “武探花”;二甲赐“武进十出身”;甲赐“同武进士出身”。榜张挂 于北京西长安外。武进十定甲之后,分别以武职录用。清末.由 于火器在战争中广泛使用,冷兵器已完全退出了战场.武术一直伴 随战争和军队的需要而发展的历史也结束了。所以当时很完善的 武举制度已不冉适用.于是光绪皇帝不得不下令废除武举制度。 白此,武术完全转人民间.逐步发展成为民间传统体育项目。自鸦 片战争开始.中国人民就展开了可歌可泣的反侵略斗争。与此同 时,各民族人民反抗清朝统治阶级压迫的起义也风起云涌.武术作 为反侵略、反封建压迫的战斗手段,得到空前的发展。清朝前期. 我国各地已形成了众多的拳械门派与练功法,处于不断发展的过 程中。此时的反侵略斗争和各族人民的起义对这个过程起了有力 的促进作用.各民族不同门派的拳、义在交流和辗转传播中支派递 分.内容更为丰富。尤其是席卷了半个中闽的太平天国革命、捻军 起义以及义和团运动对推动这一时期南北方民间武术的发展功不 可没。伴随着城市平民阶层势力的扩大和农民革命运动向城市的 延伸,城市武术也有了较大发展,出现了前所未有的城市人习武浪 潮。此时,很多妇女和少年儿童也加人到反侵略、反封建的斗争行列.使武术在妇女和少年儿童中也得到了相当程度的普及。

鸦片战争前.广东各地乡村就素有习武的传统.乡中设有“更 练馆”,它既是习武场所,又是地方武装所在地。乡中更练.负责保 卫治安.历代相传.到了现在,更练馆已被众多的武馆所代替。二 元里抗英斗争的英雄韦绍光和颜浩长都精通武术。韦绍光身材高 大.懂拳术.常在村中武馆与乡人练功。颜浩长W檀长武艺.人称 “定拳长”。鸦片战争期间.侵略者所到之处.都遇到了人民群众的 反抗.而武术成了人民群众同敌人作战的主要手段。由于城乡人 民经常共同战斗.所以使各地传习的武术得到空前的交流。大规 模的太平天国革命和捻军起义虽然像以往一样是以农民为基本力 量.但由于所处的历史时代,正是众多拳械派不断发展的时期. 所以它在很大程度上促进了不同门派的拳械交流与发展,同时也 使众多的妇女和儿童加人了习武行列.这都使中闽武术在极大范 内得到了传播。19世纪末,军旅武术在军事丨•.的落后件越来越 明M地表现出来。1890年义和团运动的失败和1901年武举的废 除.彻底结束了军旅武术的历史.从此中国武术完全是民间武术的 内容了。Ifn此时的民间武术经明清两代的演变,也已经演变成兼 有多种锻炼方式.有众多I’j派和大量套路的运动了。淸朝时拳派 更加繁杂,有少林拳、太祖拳、通臂拳、大红拳、小红拳、二郎拳、路 行拳、罗汉拳、地躺拳•还有太极拳、八极拳、劈挂拳、翻子拳、戳脚、 形意拳、八卦拳、秘踪拳,等等。清代发展起来的拳种.不但流派繁 衍.时11拳谱、拳理和套路都在不断发展,内容主要以拳为主要部 分•不但包括踢、打、抨、拿各种技法.而且与导引养生结合,既可以防身,又强身健体。各拳种的器械套路也逐渐向多而杂的方向发 展•清代的武术完全从军队中脱离出来.逐渐成为体育活动.武术 本身也日趋完善。清代的武术名家层出不穷.如陈卫廷、1+凤池、 杨福魁、孙禄堂.单刀李存义.义侠大刀王五等.他们有高深武功并 对武术事业有杰出贡献。

浏览4,996次