1.《老子》所描述的“物”

《老子》第十四章,对“物”早有比较详细的记载,对照原文 今释如下:

原文 今译

视之不见, (“物”这个东西)看它看不见,

名曰夷, |

名叫夷(无色曰夷), |

听之不闻, |

听它听不到, |

名曰希, |

名叫希(无声曰希), |

搏之不得, |

摸它摸不着, |

名曰微, |

名叫微(无形曰微)。 |

此三者不可致诘, |

这三者的形象无从追究, |

故混而为一。 |

它们原本就混然而为一 |

其上不徼, |

它的上面不显得光亮, |

其下不昧, |

它的下面也不显得阴暗, |

绳绳兮不可名, |

它绵绵不绝而不可名状, |

复归于无物, |

表演完毕仍然归还到没有“东西”的 |

|

状态, |

是谓无状之状, |

这是没有固定形状的形状, |

无物之象, |

不见物体的现象(没有固定物体的形 |

|

象), |

是谓惚恍, |

这就是惚恍, |

迎之不见其首, |

迎着它看不见它的头, |

随之不见其后。 |

跟着它看不见它的尾。 |

149因为“物”这个东西没有固定的形象,是由练功达到高级阶 段“孔德之容”的人表演出来的一种动作神态,这种神态与平时 一举一动不同,只有在表演时才能看到它。因此,说“物”的本 身是“视之不见,听之不闻,搏之不得”。而当表演完了之后, 又恢复到正常状态。所以,说它是“复归于无物”。因为“物” 的本身“无状之状,无物之象”,只有在“孔德之容”的人表演 时,它才能模模糊糊地表现出来,所以叫它“惚恍”。这是一段 绝妙的描述。没有得到“物”的人绝对不会写出这样生动逼真的 描述。

2.气、劲、物、道的相互关系

所谓的“物”,练气功的人称为“气有关“气”的各种现

象,在站桩练功求“物”的全过程当中,仅仅是机体最初阶段必 然出现的生理反应。历史上文人当中研究“气”的人最多,有关 “气”的论述著作也最多,其中所含封建迷信色彩也最浓。历史 上的文人练功者,停留在这一阶段而不能解脱者比比皆是。而练 武术的人则称为“劲太极拳则讲“听劲、懂劲、化劲、引劲、 发劲……”

王芸斋先生叫做“物”,即东西。他是主张找“物”的。他 教人练功每一动作都要求做到“视之有物,身外留痕。”不要做 “空洞无物”的动作。为了求“物”,他主张必须站桩不动。他 说:“欲知拳真髓,首由站桩起。从不动中求速动,从无力中求 有力,从笨拙中求灵巧,从平常中求非常。”还说:“大动不如 小动,小动不如不动,不动之动乃是生生不已之动。” “离开己 身,无物可求。执著己身,永无是处丁

恩格斯在《自然辩证法》“运动的基本形式” 一节中说: “一切运动都是和某种位置移动相联系的,运动形式愈高级,这 种位置移动就愈微小。”

“毋先物动”,就是说没有求到“物”之前,不要进行位置移 动活动的意思。

“以观其则”,是指在位置不动的状态下,去体察“物”的生 长壮大发展变化的规律。

“动则失位”,是说在没有掌握“物”之前就进行四肢活动 时,“物”就丢失了它应占有的位置,永远也得不到“物”这个 东西。多年来的经验证明,在活动位的锻炼中是找不到“物” 的。只有在静止不动的状态下,坚持站桩练功,经过长时期的由 量变到质变往复循环的刻苦练习,“以观其则”之后,才能逐渐 得到“物”这个东西。这就是“静乃自得”的意思。

结合上述“毋先物动,以观其则,动则失位,静乃自得”的 浅释,我们再来细读《老子》第五十一章的“道生之,德蓄之, 物形之,势成之”这四句话,就更容易进一步理解“道、德、 物、势”的相互关系了。

“道生之”:道生什么? 一般的解释是“道生成万物”。从摄 生锻炼的角度来讲,我认为如果把“万”字去掉,改为“道生成 物”就更明确了。因为“道”是“道理”的道。“道”是事物运 动的普遍规律,“理”则是具体事物运动的特殊规律。在这里, 也可以说“道”是摄生之道,即“道”是生成“物”的方法。例 如:“道之出口,谈乎其无味,视之不足见,所之不足闻,用之 不足既。”(《老子》,第三十五章)说明“道”这个摄生的方法, 虽然能生长“物”,从表面上看来它非常简单、平凡,似乎并不 深奥,但是,绝不是一般人士只凭主观印象所能理解。所以《老 子》说:“上士闻道,勤而行之,中士闻道,若存若亡,下士闻 道,大而笑之,不笑不足以为道。”(《老子》,第四十一章)

“德蓄之”:“蓄”字在《老子》各书中皆写成“畜”字。 “畜”字指禽兽,而“蓄”字是指积聚、储藏。畜、蓄二字音同, 古通用。然而,如将“畜”字改为“蓄”字可能更妥,令人更容 易理解。那么,德蓄什么呢?自然“德”是储蓄“物”的场所 了。例如:“德者道之舍,物得以生。”(《管子》卷十三,心术 上第三十六)“孔德之容,唯道是从,道之为物,唯恍唯惚,恍 兮惚兮,其中有象,惚兮恍兮,其中有物。”(《老子》,第二十 一章)这证明,只有“孔德”的人,他的身体内部才能蓄存有 “物气

“物形之”:“形”是样子、形式、形象、表现、对照、比较 的意思。对事物的样子、性质加以描述形容,表示事物的特征、 性质、状态。所以“物”是道与德的具体表现形态。如“恍兮惚 兮,其中有物”,这个“物”是由“孔德”之人的容貌、动作、 神态表演出来的。同样“豫兮,若冬涉水;犹兮,若畏四邻” (《老子》,第十五章)也是由“善为道者”表演出来的一种动作 神态。反之,所谓的“下士”绝对表现不出那种“其中有物,迎 之不见其首,随之不见其后”的无状之状。

那么“物”究竟是个什么样子呢? “物”是由“势成之”。

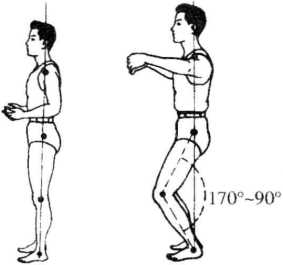

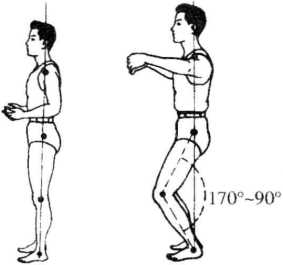

“势成之”:“势”是属于动作的姿势。“物”是由各种姿势

来表现完成的。从姿势中表现出“得道”的人,《老子》称之为 “善为道者”,在第十五章中更有精妙的描述。结合原文加以今 释,并选王琴斋先生语录,对照作为参考,列表如下。

152

原文 |

今译 |

王芝斋先生语录 |

古之善为道者, |

古时善于行道的人, |

|

微妙玄通, |

精妙通达, |

|

深不可识。 |

深奥而难以认识。 |

|

夫唯不可识, |

正因为难以认识, |

|

故强为之容, |

所以勉强来形容它, |

|

豫兮, |

小心审慎啊, |

神活逾猿捷, |

若冬涉川, |

像冬天涉足渡河如履薄冰, |

足踏猫躅踏。 |

犹兮, |

警觉戒惕啊, |

力松意须紧, |

若畏四邻, |

像提防四周敌人的围攻, |

毛发势如戟。 |

俨兮, |

恭谨严肃啊, |

举止宜恭慎, |

其若客, |

像做宾客, |

如同会大宾。 |

涣兮, |

融合可亲啊, |

满身空灵意, |

其若凌释, |

像冰柱消融, |

不容粘毫羽。 |

敦矣, |

淳厚朴质啊, |

有形似流水, |

其若朴, |

像未经雕琢的素材, |

无形如大气。 |

旷兮, |

空豁开广啊, |

恭则神不散, |

其若谷, |

像深山的幽谷, |

慎如深渊临。 |

混兮, |

浑朴纯厚啊, |

绝缘摒杂念, |

其若浊, |

像浊水的样子, |

敛神听微雨。 |

澹兮, |

沉静恬淡啊, |

神动似山飞, |

其若海, |

好像湛深的大海, |

运力如海溢。 |

飕兮, |

飘逸无系啊, |

一触即爆发, |

若无止。 |

好像无有止境。 |

炸力无断续。 |

3.坐忘与道生

在练功的全过程中,“入静”仅仅是其中的一个初级阶段。

孔德之容, 唯道是从, 道之为物, 唯恍惟惚。 惚兮恍兮, 其中有象, 恍兮惚兮, 其中有物; 窈兮冥兮, 其中有精; 其精甚真,

它是那样的恍惚啊,

惚恍之中却有一定的形象; 它是那样的恍惚啊, 恍惚中却有实际的东西; 它是那样的深远暗昧啊, 其中却有极细微的精质; 这精质是非常真实的,唯有这样精质的“物”,在技击实践 中才是可以信验的。

那么用什么方法来检验“物”的战斗实用价值呢?在《老子》 第五十章中也有明确的记载:“无死地疽 对照原文,今按大成 拳实战法的原则注释如下:

任继愈译著《老子新译》中则译为:“陆地走路不怕遇到完 牛和猛虎”。原文中的“不遇”二字怎能译为“不怕遇到”呢? 由此可见“遇”字肯定是个错字。根据陈鼓应著《老子注释及评介》及国内出版的多数《老 子》版本都写成“陆行不遇完虎”。今译中则译为“在陆地上行 走不会遇到犀牛和老虎”。我认为“遇”字与下文“入军不被甲 兵”不通。更与“见无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其 刃”相互矛盾。原文上下句都是形容双方相遇时的战斗状态,如 果双方不是相遇在一处,又怎能展开战斗呢?

个别版本《老子》和湖南马王堆汉墓中出土的两千多年前 《老子乙本》则写为“陆行不辟咒虎”。

根据1955年人民卫生出版社影印日本丹波康赖编《医心方》入静是大脑皮层产生抑制的过程,它对老年人、身体衰弱的病人 确有一定的养生保健、康复医疗作用,能治疗许多医药无效的疾 病,这也是事实。但是,练功还有另外一个高级阶段,它是使大 脑皮层产生兴奋作用的阶段。这就是求“物”的阶段。中国气 功、站桩、武术与其他体育运动的区别就在这里。近代的竞技体 育只知求速度、力量和外表形态上的美观,而不懂寻求开发体内 潜能“物”的重要性。

颜回与孔子的对话当中所说的“堕肢体,黜聪明,离形去 知,同于大通,是谓坐忘。”(《庄子》,大宗师第六)就是大脑 皮层进入了高度抑制状态的结果。一般人练气功认为达到如此阶 段也已满足了。由此,我们可以推测孔子的功法并不高明,因为 ——

他仅仅听到颜回说了一句“回坐忘矣”,他的神态突然变了,马

153 上就“蹴然曰,’何谓坐忘?”’可见他连最初阶段的“坐忘”都 不懂。而且他还说:“丘也请从而后也。”意思是要向颜回学习 吧。全文如下:

颜回曰:“回益矣。”仲尼曰:“何谓也?”曰:“回忘仁义 矣。”曰:“可矣,犹未也。”他日复见,曰:“回益矣。” B: “何谓也?”曰:“回忘礼乐矣!”曰:“可矣,犹未也。”他日复 见曰:“回益矣!”曰:“何谓也?” S: “回坐忘矣。”仲尼蹴然 曰:“何谓坐忘?”颜回曰:“堕肢体黜聪明,离形去知,同于 大通,此谓坐忘。”仲尼曰:“同则无好也,化则无常也。而果 其贤乎!丘也请从而后也。”

相反《管子》能总结出“毋先物动,以观其则,动则失位, 静乃自得”的求“物”理论,是比孔子高明得多了。由此可见, 孔子对“道生”的理论更是望尘莫及的了。

我国最早的一部医学经典名著《黄帝内经》第一篇,“上古 天真论”里“独立守神”的一段记载,相传是“站桩”练功最具 体的文字记载,叫做“道生”。全文如下:

“黄帝曰,余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸 精气,独立守神,肌肉若一,故能寿蔽天地,无有终时,此其道

生。”(《黄帝内经白话解》,第6页,人民卫生出版社)

对上述原文有种种解释。如果结合站桩练功的要求解释,这 就是所谓的上古真人锻炼身体的具体操作方法。这里所说的真人 并不是成仙得道的真人,而把养生锻炼达到最高级的人叫做真 人,其次的人叫做至人、圣人,再次的人叫做贤人。兹逐句解释 如下:

提挈天地:这并不是说真正有人能够把天举起来,把地提起 来,而是形容锻炼达到最高水平者的伟大气概与假想活动,亦即 站桩时的一种意念活动。现在站桩功的术语叫做“顶、抱、担、 提、胯、缠,怀抱婴儿,手托天疽(顶:头顶。抱:怀抱。担: 肩担。提:手提。胯:腿胯。缠:身缠)它是一种夸张的描述。 就是说在进行“独立守神”的站桩练功时,精神要扩大,意念要 假想,好像双手能够把天举起来,把地提起来似的。

把握阴阳:在这里我们并不把它当做天地间阴阳五行的变化 规律,而把它理解为能够掌握人体活动力学上的矛盾规律,也就 是技击实战中人体发力时筋力学(劲即物)的阴阳虚实的变化规 律。

呼吸精气:可以理解为呼吸新鲜的空气。这说明要在空气新 鲜的地方进行练功。

独立守神:这是真人锻炼身体的具体操作方法。也就是《老 子》所谓“道”的具体操作方法,叫做“道生”。相传,站桩就 是由“独立守神”逐渐发展起来的。过去不论什么拳种几乎都得 先练站桩功。

肌肉若一:这是说经过长期“独立守神”锻炼之后,全身的 肌肉在神经系统的支配作用下,进一步提高了相互之间的联系范 围,把人体锻炼成为一个更统一的完整体。人体全身上下虽然由 大小639块肌肉组成,但是,动作时其协调统一的程度,却好像 是一块肌肉在运动似的。站桩的术语叫做“整所谓真人与一 般人不同的地方就在于此,这种具有伟大气概的假想锻炼方法, 在现代只有站桩功继承了下来。

根据以上短短五句话,我们可以体会到古人在养生锻炼与拳 学成就方面具有极高的理论水平与实践经验。由于他们能够掌握 人体活动力学上的矛盾规律,也就是技击实战上人体发力时阴阳 虚实的变化规律,所以他们的寿命是较长的。这主要是因为他经 常不息地,而且是很恰当地运用了 “独立守神”的锻炼方法,所 以才能取得这样的效果。这就是真人根据“道”的原则而进行摄 生锻炼的方法,叫做“道生”。

- “物”的最高用途

为了证明“物”所具有的种种特性和作用,并不是《老子》 所预设的,也不是一个虚拟的,而是确确实实客观存在的一种 “物这个“物”,“其中有精,其精甚真,其中有信”。真正的

“物”是经得起考验的,考验的方法是与荒虎相搏斗。人与猛兽 155 搏斗是没有半点虚假的,否则将会被老虎吃掉。考验的结果, “善摄生者”能够把兄虎置于死地,而自己却不会被完虎所伤。 兜对善摄生者“无所投其角”,虎对他也“无所措其爪”,兵(敌 人)对他也“无所容其刃”。没有“物”的人敢同兜虎搏斗吗? 对照《老子》第二十一章原文,今按大成拳试力法的原则,逐句 注解如下:

大德者的动作神态, 只从于道(摄生之道)。

道这个东西,

没有固定的形体,是恍恍惚惚的。

根据《医心方》卷末“札记”中记载有著者“丹波康赖永观 二年十一月廿八日选此书进公家。延庆二年己酉十一月十三日写 之毕。安政丁巳重刻。”

查:①日本国永观二年,甲申年,是中国北宋雍熙元年, 公元984年。

- 日本国延庆二年,己酉年,是中国北宋大中祥符二年, 公元1009年。

- 日本国安政四年,丁巳年,是中国大清咸丰七年,公元 1857 年。

根据以上记载,此书原本可能是在中国唐朝时期流传至日本 国,1857年在日本重刻,1955年6月中国人民卫生出版社影印 出版。

- 大成拳的“物”

大成拳的“物”是指站桩、试力、发力的劲(内劲)或拳 劲、爆发力等等而言,统称为“东西”。无论是站桩或试力、发 力等动作都有一定的表现形态。根据其具体动作形态的表现不 同,可分为“视之有物”与“空洞无物”。在所谓“有物”的形 态当中,又可分为局部的、整体的,体内的、体外的,等等。例 如:力任自然、松而不懈、紧而不僵、形松意紧的具体练法如紧 松内动活动、连接活动、抽筋活动等这些形态都是向身体内部去 寻求的东西。因此,说它是离开己身,无物可求。但是,提挈天 地,把握阴阳,动似山飞,静如海溢的具体练法如牵挂活动等表 现形态,虽属抽象,当训练达到一定水平后,也就是经过“为道 日损,损之又损,以至无为”。机体超过了力学的领域,达到更 高级的质变程度时,确实能够表现出这种非凡的雄壮宏伟的澎 湃气概。这种伟大的气概是向身体外部寻求的东西,它是高级的

质变表现。

中国拳学所寻求的“物”由肉体到精神,由体内向体外逐步 发展扩大,这是它由低级向高级,由量变到质变的发展规律。如 果始终拘泥于身体内部,坚持不放,不能超脱,永远也达不到神 化妙用的一触即爆发、全身无点不弹簧的高级境界。因此,说它 是执著己身,永无是处。所谓的“物”或“东西”或“劲”或 “内劲”或“内动”的现代医学学名,叫做“第二随意运动”。

上士闻道,勤而行之;

中士闻道,若存若亡;

下士闻道,大而笑之,不笑不足以为道**

二、“物”的分类法

自古以来,我国的摄生训练方法大致可分为:道家功法、医 家功法、儒家功法、道教功法、佛教功法等五个大类。直至近代 才有武术、内功、外功、气功、站桩等功法之分。传统的看法认 为:老子(公元前571—前471)是道家的创始人。道教则是中 国汉民族固有的宗教,渊源于古代的巫术,它与作为古代哲学思 想流派的道家并非一宗。东汉顺帝汉安元年(公元142)由张道 陵倡导于鹤鸣山(一作鹄鸣山,在今四川崇庆境内),凡入道者, 须出五斗米,故亦称“五斗米教”,为道教定型化之始。道教遵 奉老子为教祖,遵称为“太上老君”,以《老子五千文》(当时 对《道德经》的称呼)为主要经典,影响面较大°其实老子学说 并非宗教。

大约早于老子100多年的《管子》一书中,已经记载了关于 “道”与“德”以及“物”与“气”的学说。但是,历史上的学 者们只在文字上求解答,而缺乏文字之外高深的“体认”功夫, 即《管子》所说的“毋先物动”(《管子》,卷十三,心术上); 《老子》所说的“圣人抱一”(《老子》二十二章)、“抱一无 离”(《老子》十章)、“独立不改”(《老子》,第二十五章); 《内经》所说的“独立守神”(《黄帝内经》,第一篇,上古天真 论);现在称作“站桩”求“物”的实践经验。诚如《管子》所 说:“形固有名。不修之此,焉能知彼。”物固有形,(《管子》, 卷十三,心术上)因此只对抽象的“道”、“德”和“气”的研 究较多,而对于实质性具体的“物”的研究较少;对“外物”的 引用较多,而对“内物”则知之甚少,乃至一窍不通者,比比皆 是。从哲学方面的解释较多,而从摄生训练方面解释较少;本身 无“物”也没有见过“物”的学者著作较多,本身有“物”的学 者著作较少;用传统的宗教词句解释者有之,而用现代医学科学 术语解释者缺乏。因此,对“物”产生了一些错误认识。实际上 “道即物,物即道。”(张松如,《老子说解》,第100、171页) “道”是抽象的理论、道理、方法,而“物”则是专指“道”在 人体上的具体动作表现神态,并非单纯性的通指宇宙间一切事物 的广义的“万物”。所谓的“万物”,是以每个人身体为界限分为 两种:一是宇宙间的一切事物,它是有固体形状的“物”,传统 上把它称为“外物”,是“生而有之”之物;另一种是人体内的 “万物”,它是无固体形状的,这就是《老子》所说的“生而不 有”(《老子》,第五十一章)之“物”,我把它称作“内物”。

- 外物与内物之区别

外物与内物之定义:

(1) “外物”是身外“生而有之”能看得见之物。

(2) “内物”是身内“生而不有”视之不见之物。

“生而不有”(《老子》,第五十一章)一词,各种版本的 《老子》都解释为“生养了万物而不据为己有”。古棣著《老子

16。 通》把“有”字注释为“占有”。说“道”产生了万物,“德” 畜养了万物,但是,并不占有万物。高享著《老子正诂》二章注 为“享按’不有’者,不以万物为己之私物也”。我认为“不” 字是否定词,表示否定的意思。“有”字是肯定词。“有”是事 物的存在、具有、拥有、保有的意思。“有”字跟“无”字相 对,“有”字表示存在,“不有”表示不存在,是“没有”的意 思。至于“没有”什么?答曰:没有固定形体之“物”叫做“不 有”。

例如,站桩练功时最初会产生酸麻胀痛、凉热震颤等感觉, 这些感觉本身是没有固定形体之“物”,是“视之不见,听之不 闻,博之不得”(《老子》,第十四章)的东西,练功完毕, “复归于无物”(《老子》,第十四章)。所以称他们是练功初级 阶段主观感觉上身内产生的“生而不有”之物,即“内物”,一 般称作“气”或“气感”。这个内物由开始时的一种如“酸”的 感觉逐渐发展为两种,如“麻胀”的感觉,进而再发展为三种, 如“痛或凉热”的感觉,等等。这就是“道生一,一生二,二生 三,三生万物”(《老子》,第四十二章);“圣人抱一”、“抱一 无离”、“独立不改”站桩练功摄生之“道”的客观生理变化规 律(详见第一章,“站桩后身体反应”)。

身内“生而不有”之内物,例如酸麻胀痛、凉热震颤等等感 觉,与身外“生而有之”之外物,例如自然界的日月星球、飞机 大炮、高楼大厦、金银财宝等等形成了鲜明的对比。

前者是无形之物,所以称作“生而不有”;后者是有形之物, 所以称作“生而有之”。因此,“生而不有” 一词根据现代站桩 求物摄生学的正确解释应该是“生养了没有固定形状的物(内 物)”,即酸麻胀痛、凉热震颤等等,“视之不见,听之不闻,博 之不得”(《老子》,第十四章)主观感觉上的“内物”。这个内 物由初级到高级、由量变到质变,往复循环,逐步发展,即“长 ―-

之育之”(《老子》,第五十一章),使万物成长发育,“成之熟

161之”(《老子》,第五十一章),使万物成熟结果,“养之覆之” (《老子》,第五十一章),培养万物,审察万物。最后能由练功达 到高级阶段的“善为道者”(《老子》,第十五章)以一种“若冬 涉川,若畏四邻”(《老子》,第十五章),“提挈天地,把握阴 阳”(《黄帝内经经》,第一篇,上古天真论),“迎之不见其首, 随之不见其后”(《老子》,第十四章),谨慎严肃,浑朴纯厚, 雄壮宏伟,动作非凡的精神面貌客观地表现出来,表演完毕“复 归于无物”(《老子》,第十四章)。

- 气与物的区别

气与物的定义:

(1) “气”是看不见的酸麻胀痛等主观感觉。

(2) “物”是能看得见的肌肉若一。其中有物的客观动作表 现神态符号。

所谓的“气”或“气感”,是练功初级阶段身体内在的自我 感觉,凡练功者人人都能感觉到,因此,可以说“气”是抽象 的、空洞的、看不见的自我感觉。“物”则是练功达到高级阶段 时动作神态之外在表现,不经过专门学习、刻苦训练不易掌握, 因此,可以说“物”是具体的、实在的、能看得见的客观动作神 态表现。学“拳”即是学“道”(摄生之道),目的是为了求 “物”,“离开己身,无物可求;执著己身,永无是处”是王罗斋 先生的一句名言,也是大成学说的核心。因此,我认为从摄生锻 炼的角度来说,要正确理解《老子》书中的“道”,首先要从认 识“物”这个东西开始,只有练功达到高级阶段,身上有了 “物”这个东西的人,如《老子》所说“善为道者”(《老子》, 第十五章)、“孔德之容”(《老子》,第二十一章)、“善摄生 者”(《老子》,第五十章)之表演,并进行过比较对照,才能正 确理解“道”与“德”和“物”与“气”的真正面目,才能正确 认识道家功法的本质,从而才能对老子《道德经》的某些章节从 摄生训练方面做出正确的注解。

文字是记录和传达语言的书写符号,是扩大语言在时间和空 间上的交际功用的文化工具,对人类文明的促进起着很大的作 用。不识字或识字极少的人,一般称之为“文盲”。那么,不识

162 “物”或识“物”极少的人,是否可称之为“武盲”、“物盲”或

“道盲”呢?

从另一方面讲,文字是代表语言的书写符号,不经过学习是 看不懂和读不出来的,尤其是中国的古文,即使能认识其字,有 时却难理解其真正的本义。例如,对“物”字的认识就是一例, 《老子》所说的“物”,实际上是代表“道”与“德”具体动作的 神态符号,这个“物”的本身是“生而不有,视之不见,听之不 闻,博之不得,是谓无状之状',无物之象,是谓恍惚,迎之不见 其首,随之不见其后”(《老子》,第十四章)的东西,表演完毕 “复归于无物”(《老子》,第十四章)。它是人类所共有的潜能, “自古及今,其名不去”(《老子》,第二十章),它对人类的身心 修养、健康长寿、开发潜能、增长智力起很大的作用。它也是区 别“抱一无离”、“独立不改”(《老子》,第二十五章)的站桩 练功这一古老的东方道家健身方法,与近代西方竞技体育运动及 现代中国武术套路演练完全不同的根本所在。同样,它不经过专 门学习,不坚持较长时期刻苦训练是得不到和表现不出来的。如

同书法家所写的字与一般人写的字迥然不同一样。但是,文字、 语言根据各个民族与国家地域之不同而有所区别。而“物”这个 神态符号,则没有民族与国家界限,它只有一个共同的标准;凡 是人类经过“抱一无离”、“独立不改”(《老子》,第十章、第 二十五章)专门训练者,其对“物”的表现神态完全一致,只有 造诣程度上的深浅与高低之不同而已。但是,关于“物”的记录 方法,在古代只能用文字来形容,无法保留其具体形象与神态的 原貌。因此,没有实践经验者,身上无“物”的人,和没有亲自 看见过“物”的人,很难理解经过艺术加工、夸张描述的言辞。 而现在可利用照片、录像、电影摄制等记录手段,永久保存下 来,供人们比较对照,观摩欣赏,研究提高。所谓某人的动作 “视之有物”与“空洞无物”者相比形成了鲜明的对比。

三、道家功法

关于站桩的历史渊源问题,过去一般都认为起源于南宋抗金 名将岳飞(1103-1142)仓ij “心意六合拳”与金兵作战而得名。 实际上站桩的历史渊源可以追溯到2 700年前春秋时代,当时虽 然不叫“站桩”,也不叫“气功”,更不叫某某拳,但是,自古以 来对摄生锻炼就存在着两种截然不同的思想方法。一种是以 “动”为主,注重外表四肢形态的活动变化,如鸟飞、马走等形 式的锻炼,即位置移动的运动;另一种是以“静”为主,位置不 移动,以单纯的坐卧或站立为主,而主张求“物”理论的学说。 历史上最早提出练功求“物”学说的,当属《管子》。

《管子》一书相传为春秋时期,齐国政治家管仲(前730 一 前645)撰(管仲即管敬仲,名夷吾,字仲),实系后人托名于他 的著作。内容庞杂,包含有道、名、法等家的思想以及天文、舆 地、经济和农业等知识。其中《心术》、《白心》、《内业》等 篇保存一部分道家关于“道”与“德”以及“物”与“气”学 说。

于永年解释为:“不知常,妄作凶”这句话的意思是与“独 立不改”相对而言的。关键问题是一个“常”字。《老子》主张 在“独立不改”的静止不动状态下去求“物气“不知常”的 “常”字是指不知道在一定条件下保持“独立不改”、站立不动的 姿势,会产生“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观其复”的运 动变化规律而言。“妄作”是指轻举妄动即随意变动体位,进行 位置移动的活动而言,如《管子》所说的“摇者不定,理者不 静,鸟飞,马走”即现代的武术套路、招法等活动。“凶”是指 上述“摇者、理者、鸟飞、马走”等轻举妄动的活动都是错误 的,不对的,不好的,没有好结果的意思。《管子》与《老子》 的经验都证明了摇者、趣者、鸟飞、马走等位置移动的活动,这 些全是错误的,是不可取的,是求不到“物”的。只有明白了

166 “毋先物动”、“独立不改”的“常”,即在一定条件下保持不变

的运动变化之规律,才能达到“致虚极,守静笃,万物并作,吾 以观其复”的目的,才能求到“物”。站桩练功的实践证明了《管 子》与《老子》的这些话是千真万确的,是“自古及今,其名 不去”,千古不变摄生之道的真理。

老子(前571—前471)名李耳,号老聃,为中国历史上屈指 可数的思想家,是道家学派的创始人。《老子》一书又名《道 德经》、《老子五千文》,为道家经典著作。

浏览1,059次