明末清初,天地会(洪门会)组织在全国各地十分活跃,洪门起源于“汉 留”,经由南明东宁总制使陈近南先生发展,进而转化为洪门,是由抗清义士殷 洪盛起始,殷洪盛抗清牺牲后,其子投奔郑成功,汉留构想流传至郑成功所部 旨在反抗清朝政府迫害统治,留存汉族文化,故后人尊其为洪门始祖清顺治 十八年(1661 ),郑成功创立金台山明远堂,与文臣武将结为异性兄弟,意在反 清复明,并派盟弟部将蔡德英(一说蔡德宗)、方大成、马超兴、胡德帝、李式 开及军师陈近南潜人清占区发展组织陈近南在西北拥戴顾炎武,蔡德英等则潜 至福建少林寺,落发为僧,练技结众,后被寺僧马福仪(又传马宁儿)出卖, 清将陈文耀、张近秋率兵火烧少林寺,仅共德英5人杀出重围,投奔福建少林寺 (一说广东惠州宝珠寺)。后来,蔡德英等5人又与万云龙(达宗)在高溪庙创 立天地会,拜万云龙为大哥,在高溪起义,蔡德英等5人被后人称为“南拳五 祖,据中国人民大学清史研究所秦宝琦教授的《洪门真史》,洪门天地会是清代 乾隆二十六年(1761 ),由福建漳浦县高溪(今属云霄县)的郑开即洪二和尚万 提喜所创立。它既非“叛乱组织”,更非“黑社会组织”,也不是“民族革命团 体”,而是下层群众为了互济互助和自卫抗暴而自发结成的社会群体,是一种原 始形式的民间秘密组织。后来发展到广东潮汕、石湾和广西,继而发展到云南、 贵州、四川、江西、湖南、上海、江苏、浙江等地。

佛山独特的经济和军事上的地位及民间尚武的风气引起各地反清志士的重 视,于是纷纷潜入佛山发展反清秘密组织。在石湾出现的“五顺堂”是珠江三角 洲地区最早出现的天地会(洪门会)组织。佛山成为天地会的重要根据地之一, 清代雍正年间,京剧名伶张五(摊手五)来到佛山,在戏班中教授武功,灌输反清复明思想。

鸦片战争以后,中国关税 不能自主,五口通商,洋货充 斥,佛山传统的工商业和手工业 经济受到西方资本主义国家的商 品倾销严重冲击,铁钉、铁丝、土布、制陶工场纷纷倒闭,十多 万T:人失业。清政府对外投降妥 协,对内残酷镇压,赋税不断,加上自然灾害,广大人民的生活 日益闲苦,佛山几受自然灾害袭 击,防洪屏障桑园围几次崩缺,“桑园围共长14700余丈,分为东西两堤,东堤 捍北江,西堤捍西江。道光二十四年,两江齐涨,堤围崩缺,禾田、桑 地、鱼池、蚕丝一切失收,民力维艰” 道光二十八年(1848 )海风大作,将桑园围数十丈堤围冲缺。咸丰三年(1853),又一次洪水暴发,农田颗粒无收。 佛山全城大半人口挣扎在饥饿线上,社会动荡不安,矛盾尖锐,手工业工人、农 民、粤剧艺人结成了同盟。

发,队伍发展如星星之火,“据说参加起义的以佛山、石湾四万多手工业工人 和四乡农民、佛山琼花会馆戏行的数千粤剧艺人和九十多条船的船民以及水上运 输T人为基本队伍,十多天就在周围的农村扩大到十多万人,人人头扎红巾, 身佩战刀,手持长枪,刀光闪闪,锣鼓喧天,威震广东。佛山成了广东起义军山坚固的根据地,顺德、新会、清远、花县、龙门等农民纷纷响应,附仗者数十万 人。”25李文茂率粤剧艺人转战广西,创立了“大成国”,自封“平靖王”,此 为历史上戏子称王第一人。相传咸丰元年(1851 ),在佛山设立鸿胜馆的蔡李佛 拳师张炎,也投身到运动之中。天地会在广东的发展、反清志士的南下,对广东 武术的发展起到了巨大的促进作用,清代中后期至民国初期,多个拳种和武术组 织在佛山发展壮大,名家辈出,民间习武形势空前繁荣,佛山成为我国南派武术 的中心。外来拳种结合广东的地理气候条件和居民的性格体质,经过多年的演 变,从而形成了我们今天所看到的多种不同风格的拳械套路。

清代传入佛山的拳种及其发展南方拳种的形成,也曾受到北方武功的影响从公元4世纪起,中国境内由 北而南出现过三次大规模移民。第一次是两晋时期,有一部分北方人辗转迁移到 福建。第二次是唐末僖宗时期,由河南固始人王潮、王审知兄弟率兵五千人及大 批眷属南迁至泉州、福州。第三次是两宋之际,南迁军民超过百万。这些从北方 迁移到南方的人,统统被称为“客家人”,他们定居南方的同时,也把比较成 熟的武术带到了福建、广东等地。1至明代更有完整的拳械套路,据《小知录》 记载:“使拳之家,曰赵家拳、南拳、西拳、温家钩挂拳、张飞神拳、霸王拳、 猴拳、童子拜观音拳;又有眠张短打破法、九内红大下等破法、三十六拿法、 三十六解法、七十二跌法、七十二解法。”明代佛山黄萧养起事及佛山22名耆老 组织乡勇抵御的两阵交锋中,虽然未能确切知道运用了哪些拳种,但可以想见民 间武术在佛山发展迅猛,清代五大名拳洪、刘、蔡、李、莫中以洪拳名声最盛, 名家辈出。蔡李佛拳从新会传入,在历次社会变革中发挥了重要作用。咏春拳与 粤剧有着紧密联系,是当今佛山流派分支繁盛、拳馆建立众多的拳种。清末民初 出现的南家拳、周家拳,如今仍在传播发展。

第一节洪拳

一、众说纷纭的洪拳起源

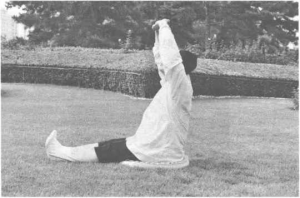

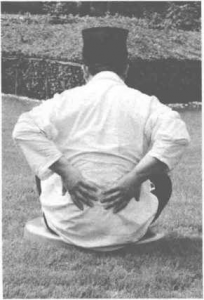

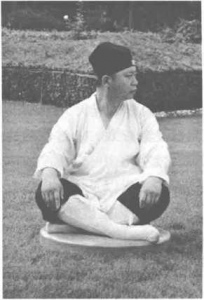

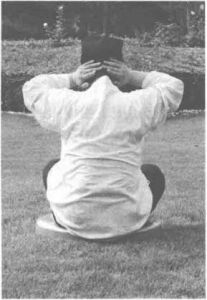

洪拳属于中国传统拳术中的南拳之一,由龙、蛇、虎、豹、鹤、狮、象、 马、猴、彪的象形与特性结合武术技法创编而成,既有单形拳术,如龙拳、虎拳 等,亦有混合形拳术,如虎鹤双形拳、E形拳、十形拳等,其风格特点是:手法 丰富,腿法较少,步稳势烈,硬桥硬马,刚劲有力,以气催力,以声助威。

关于南拳的起源,民间广泛流传源于福建南少林寺,南少林为嵩山少林的 分支,人称“南少林寺”,寺中僧人世代习武。相传康熙年间,西鲁番人来犯中 原,清廷文臣武将倶无退敌之策,于是发布榜文,征集全国英雄好汉往征西鲁。 榜文传至福建,少林寺僧128人连夜赶赴京城,请缨出战,打败西鲁国后,凯旋京城,康熙欲给以封赏,众僧 谢绝,仍归少林寺清修。僧人 们的武功实力,成为当朝皇帝 的心腹之患,由于奸人唆使,朝廷派兵围剿少林寺,大开杀 戒,并火烧少林寺。在这场浩 劫中,只有五位僧人幸免于 难,他们四出寻访英雄豪杰,创立洪门组织“天地会”,以 “反清复明”为宗旨,为寺中死难僧人报仇,这就是“西鲁传说”。福建、广 东、湖北一带的南拳,包括洪、刘、蔡、李、莫都由这五位僧人传出,世人尊 为“南拳五祖”。2然而据学者考证,清代康熙年间并没有“西鲁国”,也没有 “西鲁国来犯”事实,福建的少林寺是否存在也成了历史的悬案。

洪拳的起源,民间也有来自天地会的说法。天地会又称洪门,是中国历史上 一大秘密结社系统,包活添弟、三合、小刀等众多名目的会党。在清朝至民国年 间,洪门均起过重要的历史作用。而洪门的起源有多种说法,如:郑成功创立天 地会;明朝遗老以反清复明为宗旨创立于康熙甲寅;广义天地会始于康熙年间、 狭义天地会始于乾隆三十二年;福建藤牌兵创立天地会;以万为姓集团余部创立 天地会;天地会始于明季、明末清初、雍正年间以及天地会由福建漳浦僧提喜 即洪二和尚创立于乾隆二十六年或三十二年说等。3据中国人民大学清史研究所 秦宝琦教授《洪门真史》,洪门天地会是于清代乾隆二十六年(】761 ),由福建 漳浦县高溪(今属云霄县)的郑开即洪二和尚万提喜所创立。它既非“叛乱组 织”,更非“黑社会组织”,也不是“民族革命团体”,而是下层群众为了互 济互助和自卫抗暴而自发结成的社会群体,是一种原始形式的民间秘密组织。 上世纪三四十年代,一些洪门中人,为了宣扬“洪门精神”和“联络同志”, 以壮大洪门力量,撰写了不少关于洪门历史的著作,这些著作,用明清之际和 后来的一些著名历史人物与事件,附会洪门历史,上列的“西鲁传说”就是其中 之一 山

二、清代佛山洪拳主要名家

洪拳是在清代传人佛山,代表人物铁桥三、林福成、陆亚采、王隐林、黄麒 英,活跃于清代中晚期,黄飞鸿、林世荣等活跃于清末民初,除此以外,目前在 佛山各区仍有其他脉络的洪拳组织。

铁桥三(1813 —1886),原名梁坤,广东南海县人。年幼时爱好武术,到处 寻访名师。在广州白云山能仁寺,遇见来自福建莆田少林寺的觉因和尚,在其门 下带发修行七年,尽得真传,为洪拳传入广东后第一位代表人物,晚清广东“十 虎”之首。觉因和尚110岁圆寂后,梁坤离开寺庙下山,行走江湖。据传,有一 次他漫步广州长堤,见有人在表演武术,十分热闹,兴之所至,也要上台表演 一番。他挑定围观者六名上台,让他们吊在自己的手臂上,步行了数十步,面不 改色,其臂如铁桥般神力惊人,于是广州一带很多人都想拜他为师,因他排行第 三,故有“铁桥三”之称。

铁桥三以桥马沉雄著称,马步四平八稳,武艺超群,行侠仗义。由于从学者 众,也遭一些心术不正的拳师忌恨。据传某次铁桥三应邀出席朋友宴会,座上有 名叫胡海的教头企图打败铁桥H,以显示自己的本领。散席前,胡海请铁桥三比 试,铁桥三一再推辞,但胡海坚决要比试,铁桥三见推辞不掉,只好同他交手。 最初,铁桥三取守势,只用两手招架,胡海无计可施。突然,铁桥三进马变招, 封住胡海的招数,使胡海处处受闲,胡海正想化解,铁桥三把手一挥,胡海立即 扑倒在地,胡海又羞乂恨,图谋报复。胡海对一个头脑简单、武艺精湛的教头马 南说,铁桥三说他是个技艺不堪一击的人,马南听后暴跳如雷,声言要教训铁 桥三。因为铁桥三不熟水性,于是胡海乘机献计,叫马南约铁桥三搭船过江,然 后将船弄翻,马南言听计从,命徒弟送信给铁桥三。铁桥三接马南来信,看捎信 人神情紧张,心知有诈,便严词盘问,才知是胡海和马南的诡计。铁桥三知难而 进,与捎信人一起到达江边,看见一艘小船泊在岸边,两个摆渡人从船舱出来, 拱手相迎,铁桥三一脚站在码头上,另一脚踏落船头,暗暗发劲,只见船头慢慢 沉下水,摆渡人吓得面如土色,连声大叫,铁桥三笑着说,我现在只是一只脚踩 下来,如果两只脚踩下来你的船就会沉下去。说话间,铁桥三把脚收回,船头立刻浮出水面。躲在船舱的马南和胡海看得一清二楚,自知不是铁桥三的对手,连 忙出来拱手道歉,表示钦佩3铁桥三经常与各地高手切磋武艺,采人之长,补己 之短,在广州海幢寺与尘异、修己、智园等和尚交流武艺,铁桥三用铁线拳与他 们交换鼠尾棍法,还到新会茶庵寺向诚意和尚学得五点梅花棍。铁桥三徒弟甚 多,林福成是其中的佼佼者。

林福成(生卒年不详),佛山人,晚清广东“十虎”之首铁桥三的高足。关 于他与黄飞鸿结缘,民间流传一段故事:那是清代同治十年(1871),黄飞鸿时 年十五,跟随父亲黄麒英在佛山豆豉巷(今升平路)附近买跌打药及演示武艺, 看见一位老人用绳绑住铁砣,沿街盘旋飞舞,上下盘旋飘忽,手法灵敏,于是尾 随观看,这时,突然有一路人从小巷跑出,老人来不及收绳,误伤路人头部,血 流满面,引起群众序丨观,要扭送老人到附近的镇公所。麒英父子在人群中,前后 经过看得清楚,知道老人绝非有意,遂向群众解释,将随身携带的跌打药给伤 者敷上,并代向老人道歉,伤者也可怜老人卖艺乞讨处境,认为是自己一时大 意,就不再计较,围观者散去。老人对麒英父子十分感激,无奈囊中羞涩,无以 为报麒英说“我也是练武的,江湖救急,何足挂齿”,并诚邀老人到附近酒楼 一叙酒过三巡,老人道出身世说:“我是铁桥三的徒弟林福成,数十年醉心武 术,以为有所成就,可惜命不由人,现在老夫已七十多岁,生平最擅长铁线拳 法,还没有后继之人,如不嫌弃,愿将武艺传授令郎。”黄麒英风闻铁桥三最重 视铁线拳法,一般不轻易传授别人,现在林福成肯传授给他,那是求之不得,连 忙命飞鸿当即斟茶,拜林福成为师。黄飞鸿勤学苦练,很快就将铁线拳法和飞砣 绝技学到手,林福成便与麒英父子分别。

三、洪拳一代宗师黄飞鸿

黄飞鸿是洪拳一代宗师,是南派武术精神形象的典型代表。黄飞鸿生平事迹 传播,最早是1933年林世荣的徒弟朱愚斋编撰的《黄飞鸿别传》,其后,有多种 版本的小说,通过报刊连载报道,五六十年代香港电台广播,香港电视连续剧、 电影等拍摄关于黄飞鸿题材的文化产品100多部,黄飞鸿作为南派武术一代宗师 形象家喻户晓,影响深远禄舟村西隆社黄甲村。六岁开始随父黄麒英 习武,学得洪拳之虎鹤双形拳、工字伏虎 拳、五形拳、五郎八卦棍等,常在佛山、广 州等地行走江湖,以演艺卖药为生后在佛 山拜铁桥三(梁坤)的高徒林福成为师,学 得铁线拳、飞砣绝艺。黄飞鸿又师从叶大成 学习八分箭拳,从宋辉镗学得无影脚他 对所学技艺融会贯通,形成独特风格1873 年,十七岁的黄飞鸿在广州第七甫水脚设馆 授徒,从学者多为铜、铁行工人,又在三栏黄飞鸿(1856—1925 ),祖籍南海西樵行(果、菜、鱼栏)传授武术。1878年起在 西关廻澜桥附近设跌打医馆。同时曾在佛山 平政桥卢九叔开设的蟀场担任保镖黄飞鸿结过四次婚,原配罗氏,婚后三个月便染病身亡续娶马氏,生有 汉深、汉林两个儿子;再娶岑氏,生有汉枢、汉熙两个儿子。在四个儿子当中, 以汉深最得技艺真传,他受西江航药聘请在船上当一名护勇,因一次醉酒闹事, 被同船护勇暗杀身亡。黄飞鸿老年痛失爱子,悔恨当初,他认为假若儿子不会武 功,就不会招致杀身之祸,也因此不再传其他儿子武功。其他三个儿子,都以营 商为业,家中得到他的真传,仅有第四位夫人莫桂兰。

莫桂兰是高州人,自少喜爱习武,早年学习莫家拳根基扎实,是一位巾帼英 雄,她与黄飞鸿的结合也是因武结缘。当年黄飞鸿曾娶过-:任夫人,留下四个儿 子。飞鸿整天浪迹天涯,哪能照料家庭,所以也想再续弦可是他一连死去丫三 个妻子,一般人都说他命硬克妻,没有女孩敢嫁给他,因此鳏居了两年某年, 佛山南海叠滘乡临海庙供奉的温、许二公诞辰,主办方邀请黄飞鸿狮队前来表演 贺诞,按照传统惯例,徒弟们一轮狮艺和武术表演之后,最后由师父出场表演拿 手功夫,俗称“收盘”。当时黄飞鸿使出他的看家本领,演示瑶家大耙,一支 十三斤重的大耙在他手上可谓举重若轻,虎虎生威,一招“老鼠赶猫”后,接着是“鬼王拨扇”,他将耙向前一压,跟着举脚一踢,谁知他的脚踢出时,所穿的 鞋随即脱脚而出飞向台下,正中台下观赏的莫桂兰前额,这本是无心之失,但莫 桂兰却是巾帼不让须眉,当即上台与黄飞鸿理论,黄飞鸿连忙道歉,就是这一来 二往,在亲友的撮合下,成就了一段姻缘。

1886年,黄麒英去世,黄飞鸿在广州新豆栏仁安街开设“宝芝林”药局, 悬壶济世,兼教洪拳,并先后任吴全美部、刘永福部军中技击总教练,随刘永福 赴台湾抗击日本侵略军。黄飞鸿医术精湛,其驳骨疗伤之技,时称一绝。曾为刘 永福疗伤,刘永福请时为两广总督的张之洞为黄飞鸿题赠“医艺精通”匾额。黄 飞鸿在清末民国时期已为广东洪拳名家,常应邀参加庙会贺诞或庆典活动做武术 演示,1894年曾与林世荣、程华、黄满荣、张居、白头保、梁细苏等在广州西 关同台献技,展示铁线拳功夫。1919年在广州精武体育会成立表演飞砣绝技。 此外,黄飞鸿的狮艺以狮子出洞、狮子上楼台等著称,以飞砣采青为绝技,在 当时的广东独树一帜。黄飞鸿一生授徒无数,嫡传弟子有梁宽、林世荣、陈殿 标、凌云阶、邓芳、马如灿(卖鱼灿)、陈锦泉、帅老郁、帅老彦、陆正刚、 榻镜洲、邓秀琼等。1924年8月,广州商团暴动,仁安街遭大火,黄飞鸿苦心 经营的“宝芝林”毁于一旦。他深受打击,郁闷成疾,1925年在广州方便医院去世,享寿69岁。

黄飞鸿去世后,莫桂兰与邓秀琼在邓 芳开设的义勇堂武馆女子部任教。该武馆位 于广州戴河基。邓芳先是师从黄飞鸿学跌打 医术,后与其兄邓二师从林世荣学武术。莫 桂兰在邓芳义勇堂创立女狮团,曾为花地 湾孤儿院筹款义演。1946年,莫桂兰移居香 港,先在告士打道挂出“黄飞鸿授妻莫桂兰 精医跌打”招牌谋生,继后开设“黄飞鸿国 术社”,传人有王苏、马江、黄胜祥、李灿 窝等。在香港洛克道开设“黄飞鸿健身学 院”,后迁往铜锣湾,弘扬黄飞鸿洪拳技 艺,1982年1丨月3日于香港逝世。

黄飞鸿所传洪拳中,主要徒手拳术有:工字伏虎拳、虎鹤双形拳、五形拳、 铁线拳,主要器械套路有:春秋大刀、双飞砣、子母双刀、五郎八卦棍、十字梅 花剑、行者棒、无影脚等。

四、洪拳重要传播者林世荣

林世荣(1861—1943),广东南海平洲西河村人,自幼随伯父林伯善学习家 传武术“行月刀”、“流金铛”和“蝴蝶掌”,又先后师从胡金星、钟洪山两位 洪拳名师,学得“六点半棍”和“箭掌算盘拳”等。他体格魁梧,能背数百斤沙 袋,以大力闻名于乡里,曾在广州“源记V屠猪店当伙计,由于干活卖力,很快 就升为主屠,专门管理屠场工作,人称“猪肉荣”。1883年黄飞鸿从黑旗军中教 职南回后在广州廻澜桥设医馆,23岁的林世荣带艺人门,师从黄飞鸿二十多年, 成为黄飞鸿洪拳衣钵传人。

1905年,45岁的林世荣开始创立属于自己的武馆,“曾在广州廻澜桥陈塘 宝华坊、新桥市孔家祠、卖麻街光雅堂等地设立武馆” 7。他性格爽直,豪侠仗 义,常为民出头惩治奸恶。据其门人黄文启撰的《先师林公世荣传》记述:清光绪末年,广州河南海幢寺遇到一名外来恶僧,练有铁头功,自号“铁头陀”, 恃仗技艺欺凌住持,要谋夺寺产。林世荣与住持一向甚有交情,幸得他仗义惩戒 了铁头陀,并把他赶走,寺产才得免遭劫难。宣统初年,林世荣的门徒在塘鱼栏 遇到一个名为胜娇的乡里,胜娇为生活所逼沦落妓院,因此林世荣的门徒准备好 赎金要出手相救,但鸨母为当地恶霸,坚决不答应。林世荣知道后,率领徒弟邓 义、邓芳、关坤、谭就几个门徒到妓院,放下赎金带着胜娇就走,当时妓院有护 卫百余人,双方激战,林世荣等以其过人技艺突围而出,救民脱离水火。

林世荣洪拳在广州声威大震,宣统末年的广州乐善戏院,是武弁李世贵所经 营,院中守卫都是武林中人,所谓同行如敌国,由于忌惮林世荣之名,于是想办 法挫林之锐气。李世贵首先疏通水师提督李准,又在四邑招聘二十余名武师暗藏 于戏院,等待时机,暗中偷袭。某日,林世荣偕门徒邓义、邓芳、关坤、谭就等 前往乐善戏院看戏,遭到李世贵率营兵二百,连同特聘的拳师围攻袭击,林世荣 等掷石毁汽灯,乘黑暗时突围,以数人敌数百,全师而返。这场搏击,仅邓义背 部遭刀伤,而对方则是死伤数十人。消息一传出,清廷震惊,李世贵悬红五千元 缉捕,林世荣遂逃往广西躲避。民国初年才回到广州,受当时“福军”军长李福 林聘为国术教官。

李福林北伐后,林世荣到香港谋生,除了在湾仔、中环等地教授洪拳外,先山后在香港肉行、陈子褒学校等处任教。20世纪30年代初,在他的养子林祖和弟子 黄文启、林子实、李彰德、朱愚斋、陈伯祺、欧阳就、韩冲、韩幵、胡立功等支 持下,创设南武体育会,并担任国术总教练,门下弟子万余人。1921年,林世荣 在广州为孤儿院慈善筹款做武术表演,获孙中山颁发银质奖章。后因避祸,经怀 集辗转到香港授徒为业,抗战期间,香港沦陷,林世荣回到家乡南海平洲隐居, 1943年去世,时年83岁。

1930年后,林世荣为弘扬国术,授 徒之余,整理出《工字伏虎拳》、《铁线 拳》、《虎鹤双形拳》等拳谱,当时的拳 术传授,大多以拳师口口相传,有拳谱套 路面世的,早年仅见精武体育会组织的刊 物。而林世荣的拳谱,不墨守成规,博釆 众长,自成一体,拳法结构新颖,套路宽 广,解读详尽,开广东拳术套路编写之先 河,在海内外影响巨大。他曾说“吾国武 技渐替,由于武师自私,吾尽技以授徒,

若有十徒尽吾技,是有十(个)林世荣 也,国术发扬,民蒙其利,徒有令名,师 亦蒙其荣,吾何为自秘? ” 其胸怀磊落,目光高远可见一斑。

五、洪拳代表性套路

浏览1,852次