- 孟子的养气说,见《孟子》一书,主要包括“不动心” “寡欲”“求 放心”“存夜气”和“养浩然之气”五方面内容,是一种带有儒家养气特 色的传统气功、养生修炼方式。

- (-)不动心

- 孟子的“不动心”是指在纷纷芸芸、杂乱无序的大千世界中,能够做 到遇事静定自然、心态平和、泰然从容,凡事不为外界干扰所动的平静心 理状态。

- 《孟子•公孙丑上》公孙丑问孟子:“夫子加齐之卿相,得行道焉,虽 由此霸王不异矣。如此,则动心否?”①孟子回答道:“我四十不动心。”②

- 孔子“四十而不惑” 一说,在孟子那里得到进一步强化。他认为,人 到四十岁以后,自我意志比较坚定,思想方式更有主见,即使做到卿相的 位置,照样能够泰然处之,不为利益所动。

- 如何才能做到“不动心”呢?孟子认为,通过“寡欲” “求放心” “存夜气”和“养浩然之气”四步渐进修炼才能达到。

- (-)寡欲

- 孟子的“寡欲”是指保持简单、淳朴、率真心态,以减少自心欲望的 修养过程。

- 《孟子•尽心下》:“养心莫善于寡欲。”③“寡欲”的反面,自然是 “多欲”。《孟子•梁惠王上》:“万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之 国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义 而先利,不夺不庵。”④

- 孟子认为,多欲容易使人不满足、不知足。不满足、不知足是导致 “弑其君”,使人丧失仁义礼智的根源。只有从“寡欲”开始,坚持修养心

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006: 57.

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006: 57.

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006: 312.

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006 : 312. 性,不断培育人的良心、良知、良能,张扬人的性本善的天性,才能不失 “本心”。因此,“寡欲”是“不动心”的前提条件。

- (三) 求放心

- 孟子的“求放心”是指通过专心致志,把被外界扰乱迷惑的善心和善 性收拾起来,恢复人的自然本性,达到诚能通神的状态。孟子用奕秋学棋 的故事做了形象的诠释。

- 两人跟奕秋学棋,一人“专心致志”地学习;另一人整天想着“鸿鹄 将至”,怎么射杀,如何美餐。结果前者学有所成,后者学业平平。

- 在孟子看来,人的善心和善性是勤于培育养护,专心致志潜心修养的 结果。心猿意马是不可能达到“放心”,进而恢复人的本性,张扬人的善 心和善性的。

- (四) 存夜气

- 存夜气是指保存“夜气”的一种修炼方式。那么,什么是“夜气”? 如何“存夜气”呢?

- 在中国古代,“夜气”,是指夜晚万物息养之气,至早晨变为“平旦之 气”。“平旦之气”,朱熹称作“清明之气”。

- 存夜气是指保存夜晚生命万物的息养之气,在第二天早晨把它变为 “平旦之气”,从而勃发生命活力,使生命万物生机勃勃,活力无限。孟子 认为,人类与禽兽最根本、最本质区别,即在于是否能够“存夜气”。

- 孟子说:“梏之反覆,则其夜气不足以存;夜气不足以存,则其违禽 兽不远矣。”①

- 保存“夜气”,让它在第二天清晨发出“清明之气”,才能使人的心性 扩充为仁、义、礼、智等善性。一个人,如果失去了 “夜气”,就等于失 去了勃发“清明之气”的最佳机会,人的心性便容易为外界事物所迷惑, 以至于远离仁、义、礼、智等善性,心身形会因丧失“夜气”而受到损 害。因此,只有学会了 “存夜气”,激发了 “清明之气”,才能正气长存, 邪不可干。

- (五) 养浩然正气

- 孟子的“养气”,以“养浩然正气”为要点。那么,他是如何“养浩

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006: 240.

- 然正气”的呢?

- 《孟子•公孙丑上》:“我知言,我善养吾浩然之气。”又“其为气也, 至大至刚,以直养而无害;则塞于天地之间。其为气也,配义与道,无 是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慷于心,则馁矣”①。

- 孟子先说:“我知言,我善养吾浩然之气。”接着又说:“它作为气, 最广大、最刚强,用正直来培养它而不加损害,它就会充盈于天地之间。 它作为气,与义和道相匹配,否则,是没有力量的。它是义在内心集聚的 产物,而非由外入内而取得的。如果行为上使内心感到愧疚,气就没有力 量了。”

- 故,孟子“养浩然之气”,养的是纯正、刚直的自然之气、道义之气 和仁义礼智之气。它在人的心性和灵魂深处,体现的是一颗“赤子之心”。

- 他的“道”与“义”,是道气和义气的有机结合,两者合而为一便是 “浩然正气”。一个人,只有培养了浩然正气,才能达到“不动心” “至仁 至善”以及“仁者无敌于天下”的修炼境界。

- 如何“养浩然正气”呢?孟子用拔苗助长的故事,做了形象生动的诠 释。

- 他告诉我们:“我故曰告子未尝知义,以其外之也。必有事焉而勿正, 心勿忘,勿助长也,无若宋人焉。宋人有闵其苗之不长而掴之者,芒芒然 归,谓其人曰:’今日病矣,予助苗长矣。,其子趋而往视之,苗则槁矣。 天下之不助苗长者寡矣,以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,掴 苗者也。非徒无益,而又害之。”②

- 拔苗助长的故事,阐明了 “道”与“义”在“养浩然正气”中的巨 大作用,大有老庄顺其自然、无为而治的意味。

- 孟子认为,养气是一个持之以恒,专心致志,勿忘勿助,顺其自然, 渐进调养培育气机的过程。心猿意马,急于求成,拔苗助长的做法都是违 背自然规律的,不利于养气。

- 以上五个方面,归纳起来不外乎“心”和“气”共养两个修炼要点: 养心以“不动心”“寡欲” “求放心”为要;“养气”以“存夜气” “养浩 然之气”为要。故,“心”和“气”共养方得孟子养气要领。

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006: 58.

- 金良年,撰.孟子译注.上海:上海古籍出版社,2006: 58.

- 四、修齐治平模式

- 修、齐、治、平是儒家中庸思想和修炼模式的集合。其要点,子思在 《大学》中做了详细表述。

- 《大学》:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有 定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事 有终始。知所先后,则近道矣。

- “古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐 其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲 诚其意者;先致其知;致知在格物。

- “物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身 修而后齐家,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是 皆以修身为本。”①

- 其中,格物——物格、致知——致知、诚意——意诚、正心——心正 为内圣;修身——身修、齐家——家齐、治国——国治、平天下——天下 平为外王。

- (-)内圣

- 儒家的内圣,以中庸为本,通过格物——物格、致知——致知、诚意 ——意诚、正心 正循环修炼来实现。

- 格物——物格

- 格物一一物格,即认真学习、认识、探索万事万物基本道理,以便早 日明理、达道——“物格”。

- 致知——致知

- 致知一一致知,即通过认真学习、认识、探索,使自己获得万事万物 运行的相关知识,而明理、达道。

- 诚意 意诚

- 诚意一一意诚,即诚心诚意学习、认识、探索万事万物运行的相关知 识,用良知使自己虔诚。

- 正心 心正

- 正心——心正,即端正思想,正定心性,一心一意求道、明理,避免

- 王国轩,译注.大学•中庸.北京:中华书局,2006 : 3-5.

- 心术不正污染自心本来的善性,保持心性正定。

- 外王

- 儒家的外王,以中庸为本,通过修身一一身修、齐家——家齐、治国 ——国治、平天下——天下平的循环修炼而践行。

- 1 .修身一一身修

- 修身——身修,即修身养性,使自己的品行符合中庸之道,以便正 身、除恶,正气长存。

- 齐家一一家齐

- 齐家——家齐,即管理好自己的家庭或家族,达到家庭和睦、家和万 事兴的境界。

- 治国——国治

- 治国——国治,即治理好自己的国家,使国家繁荣昌盛,以体现家国 同治的人文思想。

- 平天下 天下平

- 平天下——天下平,即协和万邦,平定天下,使天下太平,万邦咸 宁。

- 第三节道家修炼模式

- 道家修炼模式是一种以老子、庄子哲学思想和方法为基础,以抱真守

- 一、修道育德、内圣外王为特色的修炼模式。主要包括老子、庄子修炼模 式及道家内炼模式三个部分。

- 一、老子的修炼模式

- 老子的修炼模式是一种以《道德经》中的道、德为本,道、德二气互 动循环的道家修炼方式。

- (-)道生万物,中气合和

- 老子《道德经》以中道为宗,以中气合和为本,注重万物负阴抱阳, 中气合和的生生不息状态。

- 《道德经》:“道冲,而用之或不盈,渊兮似万物之宗。” “道冲”本为 “道中”,即中道。《道德经》的“冲气”即“中气”,万物从中道而生, 中气合和,生生不息。

- (-)抱真守一,修道育德

- 老子尚静,主张“恬淡为上”“守静笃” “清净为天下正”“绝圣弃 智” “见素抱朴,少私寡欲”,以“得一”为要“抱一为天下式”而修身 育德。故《道德经》说:“昔之得一者:天得一以清,地得一以宁,神得 一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞。”①

- 老子尊道贵德,认为“万物莫不尊道而贵德”。把修道育德作为道家 的基本功加以弘扬:“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之 于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。”②

- (三)道德合一,万法归宗

- 老子的道德,遵循无一有一无,无极一太极一有极一无极或无为一有 为一无不为模式。他认为“天下万物生于有,有生于无”,“道常无为而无 不为”,万物的结果都是返璞归真,复归于无极:“知其雄,守其雌,为天 下溪。为天下溪,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式。 为天下式,常德不忒,复归于无极。”③

- 二、庄子的修炼模式

- 庄子在继承老子《道德经》精神的同时又有所发挥,形成融清静养 神、缘督养生、心斋、坐忘、内圣外王等于一体的综合修道方式。

- (―■)清净养神,守一处和

- 庄子的养神是一种在清静无为心态下,专一修道,超凡脱俗的精神、 心理调养,重在“纯粹而不杂,静一而不变,恢而无为”。

- 静一是一种“窈窈冥冥”“昏昏默默”、至精、至极、至正、长生久视 的“至道”。其要有三:

- 清静养神:“无视无听,抱神以静,行将至正。必静必清,无劳女 形,无摇女精,乃可以长生。”

- 守形养形:“目无所见,耳无所闻,心无所知,汝神将守形,形乃 长生。”

- 守一处和:“慎汝内,闭汝外,多知为败”,“天地有官,阴阳有

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 280.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 283.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 276.

- 藏;慎守汝身,物将自壮。我守其一以处其和。”

- (-)缘督养生,心斋坐忘

- 庄子修炼,倡导缘督养生、心斋、坐忘,是后来小周天功法的早期雏 形。

- 缘督养生

- 《庄子•养生主》:“为善无近名,为恶无近刑,缘督以为经,可以保 身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”①“缘督以为经”,即以守中为要 修身养性。李颐云注:“缘,顺;督,中;经,常也。”李桢云注:“人身 惟脊居中,督脉并脊而上,古训中。”王夫之注:“身后之中脉曰督缘,督 者,以清微纤秒之气,循虚而行,自顺以适。得其中深说。”

- 庄子讲了一段“庖丁解牛”的寓言故事,旨在阐明保持事物自然禀 性,顺应自然规律,不以外物劳心烦神,而缘督(守中)养生的寓意。故 事结尾文惠君惊叹道:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”②

- 心斋

- 心斋是《庄子-人间世》颜回请教孔子问题时,孔子提出的一个概 念,但由《庄子》加以发扬光大的。

- 孔子认为,心斋不同于祭祀的斋戒:“若一志,无听之以耳而听之以 心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者 也。唯道集虚。虚者,心斋也。”③

- 坐忘

- 坐忘,即“坐而自忘其身”的意思,主要分为“忘仁义” “忘礼乐” 及“物我两忘”而“通大道”三个阶段。《庄子-大宗师》借孔子和颜回 的谈话诠释了 “坐忘”:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐 忘。”④

- 庄子坐忘主要包括超脱天下、万物、生死、醒悟、明道五大不同境界 和进阶。《庄子•大宗师》简要讲述了坐忘的五种状态:

- (1) 超脱天下,合于自然;

- (2) 超脱万物,物我两忘;

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 362.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 362.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 365.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 379.

- (3) 超脱生死,返璞归真;

- (4) 幡然醒悟,静而生慧;

- (5) 明道通理,参悟大道。

- (三)道法自然,内圣外王

- 庄子继承老子道法自然的思想,积极倡导“内圣外王”。《庄子•天下 篇》认为造成“天下大乱,圣贤不明” “道术将为天下裂” 一系列问题的 根本原因,都在于“道德不一”致使“内圣外王之道,晦而不明,郁而不 发,各为其所岭焉,以自为方”的结果,唯有内圣外王,道法自然,才是 正道。

- 三、道家内炼模式

- 道家内炼模式是道家气功、养生修炼基本功夫,以修道炼虚,炼虚化 精(筑基:填亏、补虚),炼精化气,练气化神,炼神还虚,炼虚合道六 步内炼功法为代表,带有鲜明的“道统”无极一有极一太极一有极一无极 修炼特色。

- (-)修道炼虚

- 修道炼虚——炼虚修道,从炼虚开始修道,从修道开始炼虚,即从无 极一有极的修炼过程,把自然、散漫、无序状态的“虚”归于有序状态的 “道”。

- 虚,是虚无、空虚、虚空、太虚、虚廓、混沌、浑沌的简称,人体外 虚无茫茫、混混沌沌的自然宇宙。《淮南子•天文训》:“道始于虚廓,虚 廓生宇宙,宇宙生气。”①虚廓,虚无空廓。《淮南子•精神训》:“虚无者 道之所居也。”②《淮南子-诠言训》:“虚者道之舍。'③虚即虚无。

- (-)炼虚化精(筑基:填亏、补虚)

- 炼虚化精是一种筑基的修炼过程,为修炼的基础。筑基,筑者填补, 基者根基,是内炼的基本功。我国古代道家认为人体是内丹的基础,炼丹 犹如构屋筑基,重在填亏、补虚,全面筑固精、气、神,使精足、气顺、 神和,进而达到精全、气全、神全的状态,又称百日筑基,主要包括收

- 陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 633.

- 陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 668.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 733.

心,存心,内视,入静,调神,调息,调精七步修炼功夫。

元凝阳子《至道心传》:“夫筑基之法,即收神、固精、裕气之诀,一 身之内精气充实,骨髓坚强,是谓民安国富,方可入室下手,而求还丹之 道也。”

(三)炼精化气(初关:小周天)

炼精化气是一种以意念为统领,把元精、元气合炼为“阳气”而作 “丹母”的修炼过程,为修炼的初关,行小周天功夫,主要包括炼己(炼 意)、调药、采药、封固、炼药、采丹六步功夫,又称坎离交媾、子午周 天。陈挎《无极图》作“合三为二”。《性命圭旨全书》:“初关炼精化气 者,要识天癸生时,急急采之,采之时须以徘徊之意,引火逼金,所谓

'火逼金行颠倒转,自然鼎内大丹凝’。”①

(四) 炼气化神(中关:大周天)

炼气化神是一种元神、元气合炼,运气归神的修炼过程,为修炼的中 关,行大周天功夫。陈挎《无极图》作“合二为一”。《性命圭旨全书》: “中关炼气化神者,乘此火力炽盛,驾动河车,自太玄关逆流至天谷穴, 气与神合,然后下降黄房。所谓’乾坤交媾罢,一点落黄庭’。”②

(五) 炼神还虚(上关:返璞归真)

炼神还虚是一种使精神内守,合于恬淡虚无、神气归一的修炼过程, 为修炼的上关,返璞归真。陈挎《无极图》作“一归无极”,构成逆炼返 本,老子《道德经》复归无极,复命、归根的修炼过程,所谓“逆则成 仙”。《性命圭旨全书》:“上关炼神还虚者,守一抱元,以神归于毗卢性 海。盖三关自有为入无为者,渐法也。修上一关,兼下二关者,顿法也。 若径做炼神还虚者,功夫到虚极静笃时,精自化气,气自化神,即关尹子 '忘精神而超生’之旨也。”③

(六) 炼虚合道(道法自然)

炼虚合道是一种炼神还虚,使神气恬淡虚无,统领精、气、神自然而 然归于一道、回归自然、返璞归真的过程,又称粉碎虚空或虚空粉碎的状 态,为气功、养生、内丹修炼的终极目标。

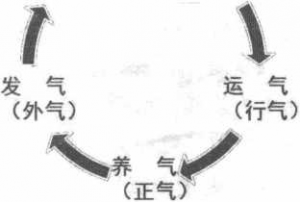

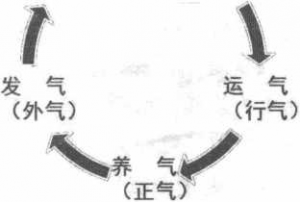

第四节心身双修模式

心身双修模式是以调气(和气)一练气(呼吸)——运气(行气)一 养气(正气)一发气(外气)一调气(和气)环节为中心形成的人一气 符号互动循环修炼模式,包括调气(和气)、练气(呼吸)、运气(行 气)、养气(正气)、发气(外气)、调气(和气)六个循环修炼步骤,形 成一套完整的人一气符号互动循环修炼系统。

从混沌生气互动循环系统来看,调气(和气)环节属于混沌和气和混 沌一气的内容,其余环节则属于混沌运气的内容。

- (明)尹真人,传.性命圭旨全书.北京:教育科学出版社,1993: 86.

- (明)尹真人,传.性命圭旨全书.北京:教育科学出版社,1993: 86.

- (明)尹真人,传.性命圭旨全书.北京:教育科学出版社,1993: 86.

调气 1«一',练气

(和气) (呼吸)

在实际修炼过程中,该模式在集中反映混沌生气互动循环系统特点的 同时,融合多家修炼模式为一体,是历朝历代练功家最常用的修炼模式之

k O

调气(和气)、练气(呼吸)、运气(行气)、养气(正气)和发气 (外气)的概念,大都始于巫术气功盛行阶段,春秋战国至两汉时期逐渐 成型,从此作为成为我国古代易家、阴阳家、方仙家、道家、医家、气 功、养生家等诸子各家的常用术语沿用至今。

古代的调气(和气)、练气(呼吸)、运气(行气)、养气(正气)和 发气(外气),均有广义和狭义之别。

广义的调气(和气)、练气(呼吸)、运气(行气)、养气(正气)和 发气(外气),是人一社会一自然互动循环系统,即大宇宙视域内诸气互 动循环修炼意义的集合;狭义的调气(和气)、练气(呼吸)、运气(行 气)、养气(正气)和发气(外气),是人体心理一生理一形态互动循环系 统,即小宇宙视域内一一人体心身系统诸气互动循环修炼意义的集合。

一、调气(和气)的由来、内涵和基本方法

调气(和气)贯穿于心身双修模式始终,是练功中每一环节、每个步 骤必不可少的关键环节。气功锻炼中预备(起势)、收尾(收势)和整体 气机调节过程都离不开调气。

(-)调气的由来

调气的同义词主要包括行气、服气、调息、食气、和气、吐纳等多 个。“调气” 一词,首见《黄帝内经》。

(-)调气的内涵

调气,是通过调节(调控、调整)阴阳(内外、出入、表里、上下、 升降、左右)诸气,达到气机协调通畅,和气一团、合和一气状态,即和 气的练功过程。诸子各家的调气观点各有侧重。

- 医家调气

- 针灸调气。针灸学把增强身体抗病能力,纠正五脏六腑病理状态 的针刺补泻法,称作调气。针灸学的调气与和气均较早见于《黄帝内经- 灵枢经》。

《黄帝内经•灵枢经》调气与和气思想十分突出。《黄帝内经•灵枢 经•终始》:“凡刺之道,气调而止。”①“阳受气于四末,阴受气于五藏。 故泻者迎之,补者随之。知迎知随,气可令和。和气之方,必同阴阳。”②

《难经•七十二难》:“经言能知迎随之气,可令调之;调气之方,必 在阴阳……所谓迎随者,知荣卫之流行,经脉之往来也。随其逆顺而取 之,故曰迎随。调气之方,必在阴阳者,知其内外表里,随其阴阳而调 之,故曰调气之方,必在阴阳。”③

- 中药或中医临床调气。《黄帝内经-素问-至真要大论》:“调其 气,使其平也。”“非调气而得者,治之奈何?” “气调而得者……疏气令 调。” “调气之方,必别阴阳,定其中外,各守其乡,内者内治,外者外 治。”④

- 养生调气。唐孙思邈《摄养枕中方》:“气息得理,即百病不生, 若消息失宜,即诸向竞起。善摄养者,须知调气方焉,调气方疗万病大 患。” “凡调气之法,夜半后日中前,气生得调;日中后夜半前,气死不得 调。”

- 道家调气

- 行气、行羔、服气。《抱朴子-内篇-释滞》:“夫行焦当以生煞 之时,勿以死煎之时也。故曰仙人服六煞,此之谓也。一日一夜有十二 时,其从半夜以至日中六时为生界,从日中至夜半六时为死羔。死羔之

- 灵枢经(影印).北京:人民卫生出版社,1982: 26.

- 灵枢经(影印).北京:人民卫生出版社,1982: 25.

- 南京中医学院,校释.难经校释.北京:人民卫生出版社,1979: 156.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 710-715.

时,行羔无益也。”①

(2)气功调气。隋唐著名道教文集《云笈七签》在谈论“气功”时 多次用到“调气” 一词,其意多指气机调节或和气。

- 儒家调气

(1) 调气养生。汉陆贾《新语•道基》:“调气养性,仁者寿长;美才 次德,义者行方。”②

(2) 和气养生。唐白居易《负春》:“病来道士教调气,老去山僧劝坐 禅。”他在《静坐诗》中说:“负暄闭目坐,和气生肌肤。初饮似醇醪,又 为蛰者苏。外融百骸畅,中适一念无。旷然忘所在,心与虚具空。”其调 气、和气同义。

(3) 调气颐神。清昭槌《啸亭杂录•朱白泉狱中上百朱二公书》:“惟 愿老夫子大人调气颐神,珍重柱石之身。”

(三) 和气的由来

和气的同义词主要有气和、合气、中气。“和气” 一词首见《韩非 子•解老》:“孔窍虚,则和气日入。”③

(四) 和气的内涵

和气是指调和阴阳、内外、出入、表里、上下、升降、左右等诸气形 成的合和一体气机状态。俗话说的“和为贵”亦然。

- 自然环境意义的和气

自然环境意义的和气,即天地、阴阳、万物的和气。《论衡-自然 篇》:“天地合气,万物自生,犹夫妻合气,子自生矣。”④合气即和气, 天地万物像男女二气交感合和一样,生生不息。唐刘商《金井歌》:“文明 化合天地清,和气氤氤孕至灵。”宋王安石《次韵和甫春日金陵登台》: “万物已随和气动,一樽聊与故人来。”明杨慎撰《词品•雪辞》:“满天和 气,太平有象。”

- 人文社会意义的和气

人文社会意义的和气范围非常广泛,涉及人文社会风尚、习俗和家庭

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 445.

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 3.

陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 67.

陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 139. 等多个方面。

- 祥气、瑞气的和气。《老子河上公章句》:“言其德合于天地,和 气流行,民得以全也。”①《淮南子•氾论训》:“天地之气,莫大于和。和 者,阴阳调,日夜分,而生物。春分而生,秋分而成,生之与成,必得和 之精。”②《论衡•讲瑞篇》:“甘露,和气所生也,露无故而甘,和气独已 至矣。和气至,甘露降,德洽而众瑞凑。” “醴泉朱草,和气所生,然则凤 凰麒麟,亦和气所生也。”③

- 和睦融洽、感情和睦的和气。宋陈师道《南柯子-贺彭舍人黄堂 成》词:“万家和气贺初成,人在笙歌声里暗生春。”《明成化说唱词话丛 刊•开宗义富贵孝义传》:“衣服不曾分你我,家中和气不曾分。”赵树理 《登记》:“小晚这一家……日子也过得,家里也和气。”《三国演义》第四 十九回:“你如何来追赶?本待一箭射死你来,显得两家失了和气。”老舍 《茶馆》第一幕:“都是自己弟兄,别伤了和气呀!”

- 乐律协调的和气或合气。张介宾《类经图冀律原》:“乐者,天 地之和气也;律吕者,乐之声音也。盖人有性情则有诗辞,有诗辞则有歌 咏,歌咏生则被之五音而为乐,音乐生必调之律吕而和声……律乃天地之 正气,人之中声也。”④《淮南子•天文训》:“合气而为音,合阴而为阳, 合阳而为律,故曰五音六律。”⑤

- 人体行为意义的和气

人体行为的和气,是一种机体的心理一生理一形态环节相互协调的和 气状态。

- 精神、心理、情感的和气。葛洪《抱朴子》:“心不为艺文之役, 众烦既损,和气自益,无为无虑。”⑥《朱子语类》卷一。六说:“自古救 荒只有两说:第一是感召和气,以致丰穰;其次只有储蓄之计。”

- 态度、神色、表情的和气。《礼记祭义》:“有和气者必有愉

- 徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 58.

- 陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 723.

- 陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 135.

- (明)张介宾,著.类经图冀.北京:人民卫生出版社,1980: 407.

- 陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 637

- 陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 443. 色。”宋施德操《北窗炙稼》卷上:“伯淳既见,和气蔼然见眉宇间。” 《醒世恒言•十五贯戏言成巧祸》:“刘君荐极是为人和气,乡里见爱,都 称他刘官人。”老舍《骆驼祥子》:“〔祥子〕心里舒服,对人就更和气。”

- 心身、行为的和气。《韩非子解老》:“孔窍虚则和气日入…… 新和气日至者,蚤服者也。”①《论衡•气寿篇》:“气和之生也……圣人禀 和气,故年命得正数,气和为治平,固太平之世多长寿人。”②

- 中医学视域内的和气

中医学的和气,是一种符合阴阳、五行气机运行规律,心身形阴平阳 秘的和谐状态。

- 五气合和的和气。《黄帝内经素问•六节藏象论》:“天食人以 五气,地食人以五味,五味入口,藏于肠胃,味有所藏,以养五气,气和 而生,津液相成,神乃自生。”③天、地阴阳二气供给机体五气、五味—— 五脏之气与五味谷气,两者合和一气,产生津液,润泽脏腑,补益脑髓, 使人体神气旺盛,活力无限。

- 中气、中和、元气的和气。中医指人体内能使各器官发挥机能的 中气、真气、原气或元气等动力之气。南朝梁刘勰《文心雕龙-养气》: “销铢精胆,蹙迫和气。”宋沈作骷《寓简》卷八:“清晨荣卫流行,法当 省节语言,葆惜和气。”明陆深《停分录摘抄》:“臣但能任意自适,不以 外物伤和气,不敢做过当事。”

- 调和血气或气血。宋叶适《橘枝词记永嘉风土》之二:“只消一 盏能和气,切莫多杯自害身。”

- 和气的同义词:合气

古代的和气、合气,常互通作合和一气,简称和气或合气,含天地、 阴阳、男女二气交合而生人或万物的意思。

- 天地和气、合气生人。《列子天瑞篇》:“一者,形变之始也。 清轻者上为天,浊重者下为地,冲和气者为人;故天地含精,万物化

- 陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 67.

- 陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 50-51.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 88.

生。”①杨上善《黄帝内经太素-知针石》:“天地合气,命之曰人。”②

(2) 天地合气生财。司马迁《史记•龟策列传》:“祸不妄至,福不徒 来。天地合气,以生百财。”③

(3) 心、气、神合和一体的合气。《列子•仲尼》:“我体合于心,心 合于气,气合于神,神合于无。”④

在列子、司马迁、杨上善那里,合气与和气是一个道理。气功锻炼取 两者的综合意义。日本流行的合气术,便是参考中国传统合气思想衍出的 一门修身、技击技艺。

浏览902次