3 .外气疗法

在外气物质论者那里,气功外气具有强大的物质作用,可以用来给人 “发气”治病,称作“外气疗法”。这种“外气疗法”的概念大约始于20 世纪90年代。

1992年9月,马济人主编的《实用中医气功学》明确了 “外气”和 “外气疗法”的概念:“外气是对内气而言,从广义讲,凡练功者排出体外 之气,都可叫作外气;就狭义而言,是指练功者根据一定的目的(如治 病、技击等)而有意识地向体外目标集中发出的气。外气疗法,是指气功 内炼有素者有意识地把具有治疗作用的内气集中放出体外,作用于患者, 以防治疾病的治疗方法。”①

二、外气的争议

20世纪50年代以来,我国气功界围绕着气或外气形成了四大不同的 气功观,产生了三个方面的争议。

(—)四大不同的外气观

20世纪80年至今,我国气功界从外气的物质性、心理性、不可知性 和符号性四大特点出发,形成四大不同的外气观。

- 外气物质论

外气物质论认为,气功外气是一种练功“有素者”通过“外气内收, 内气外放”锻炼而形成的物质或能量作用。

- 外气心理论

外气心理论认为,气功外气本质上是一种心理学所说的催眠暗示作 用。

- 外气中间论

外气中间论认为,气功外气既有一定的物质或能量作用,又有一定的 意识、精神、心理作用,现有科技水平和科学研究难以做出科学合理的定 论。

- 外气符号论

外气符号论认为,气功外气是一个典型的中国传统的气文化符号。人

① 马济人,主编.实用中医气功学.上海:上海科学技术出版社,1992: 519. 们在气功锻炼过程中出现的一系列生理、心理、形态反应,是人一气符号 互动循环机制综合作用的结果,绝非超越人体生理一心理一形态功能的奇 功异能所致。外气符号论建立在人一气符号互动循环论基础上,是一种符 合“六大检验标准”的外气观。

(二)气与外气引发的三个方面争议

- 符号之气与呼吸之气的争议

20世纪50年代,刘贵珍认为,气功的气是呼吸意义的气。他把医学 生理学呼吸意义的气等同于气功的气,以呼吸为代表定义了气功。但从中 国传统文化和现代符号学的角度来看,气功的气是一种符号意义的气,而 非单纯的呼吸之气。

- 气是精微物质,还是非物质的争议

20世纪50年代末以来,中国传统文化意义的气是一种“精微物质” 的认识,一直作为我国各大中医院校中医学教材的主流概念被广泛应用 着,鲜有异议。

从中国传统的气文化、现代医学和符号学等综合角度看,气是一个传 统文化符号。它所引发的一系列心理、生理、形态效应,实则人一气符号 互动循环作用的结果,而非“精微物质”悄然作用所致。

- 外气物质性真伪与否的争议

20世纪70年代末至21世纪初,第二次气功热期间,气功外气的本质 问题成为争论的焦点。气功界围绕着“外气”物质性真伪的问题展开了讨 论,形成两大针锋相对的阵营,一方认为气功“外气”是一种人体内气外 放形成的物质或能量“气场”,另一方认为气功“外气”是一种以催眠暗 示为代表的心理作用。

1998年12月,中华人民共和国国家体育总局武术运动管理中心主持 编写的《健身气功教程》,在专门总结气和外气物质性的实验结果时写道: “1978年以来,我国科技工作者进行了一系列有关气功外气效应的实验。 一些实验结果表明,气功外气可以作用于仪器或试样(生命体或无生命 体),使之发生一些可以观测到的效应。这些效应无法用现代科学理论解 释。按照唯物主义观点,世界上只有物质与物质之间的相互作用,才能改

变物质的运动状态。因此,这些实验说明,气是客观存在,是物质的。”①

20世纪80-90年代,张洪林教授用大量有关“外气”方面的科学实 验告诉我们,“内气外放”产生的“外气”,绝不是什么物质或能量的东 西,而是一种精神、心理效应一催眠暗示的结果。

2005年8月,刘天君教授主编的《中医气功学》在总结气功领域争议 问题时说:“气功外气的争议始于20世纪70年代末,其争议的激烈程度较 气功定义为甚。目前大体上也有3种意见。一是认为外气是物质性能量, 例如物理学中声、光、电等波或粒子,与正常的人体生物辐射一致,只是 强度不同,或者更宽泛一些,认为外气也可能是某种未知的物质性能量。 一是认为外气作用是心理效应,外气治疗作用的作用就是心理暗示的作 用,如果取消暗示,其作用就不存在。一是认为外气有心理效应,但也不 排除物质性能量,需要继续探索,现有的科学研究尚不足以做出定论。本 教材倾向于后者。”②

在外气问题的争议中,有坚持外气是物质或能量气场的物质论者,有 坚持外气是催眠暗示的心理论者,有把两者综合起来的中间论或糊涂论 者,三者各抒己见,各执一方,形成“鼎立”局面。

大量气功实验证明,外气物质论者无限夸大外气作用的想法和做法, 严重违背了自然科学规律,不可避免地陷入了伪科学、伪气功的死胡同; 外气中间论者企图拿“无法用现代科学理论解释”或“现有的科学研究尚 不足以做出定论”的折中认识瞒天过海,无形中陷入了不可知论的泥潭; 外气心理论者做出了符合外气心理一生理一形态反应特点的恰当研究、分 析和解释,符合气功心身调节规律,因而是科学合理的。

外气符号论认为,外气是一种带有中国传统气文化特色的文化符号。 不论外气物质论者宣称的外气是一种物质或能量作用,还是外气心理论者 指出的外气是一种催眠暗示作用,无一不是人一气符号互动循环作用的结 果。

因此,外气所引发的一系列主客观作用是一种沿着人体心理一生理一 形态环节形成的人一气符号互动循环效应。“外气”本身是一种具有心理 催眠暗示作用的传统文化符号,而不是客观、物质或能量的东西,更不是

- 国家体育总局武术运动管理中心,编.健身气功培训教程.北京:人民体育 出版社,1998: 5.

- 刘天君,主编.中医气功学.北京:中国中医药出版社,2005: 55.

什么超自然、超科学或特异功能的东西。

(三)外气争议问题的实验

隔山打牛(动物)实验和外气双推(隔山打人)实验,为解决外气争 议提供了有说服力的实验方法。

- 隔山打牛(动物)实验

(1) 选择外气发放者(外气“大师”)

选择一名外气“大师”角色扮演者。3~5分钟向其教授简单的外气发 放技巧,或者直接由一位气功师扮演外气“大师”角色。

(2) 选择外气实验或受试对象

把实验或受试对象分为甲乙两个小组,甲组一人或多人。花3~5分钟 向甲组受试对象讲述外气相关知识,让他们快速接受气功外气思想,或直 接选择早已接受外气观念,对外气有明显感应的人群作甲组受试对象。乙 组受试对象则选择1到多头牛或一组其他任何动物。

(3) 实施外气实验

外气“大师”面对甲组受试对象,甲组受试对象身后为乙组受试对 象,三者分别相距1〜2米。按顺序安排妥当后,外气“大师”做出向甲 乙两组受试对象发放外气的姿态。

(4) 统计实验结果

结果显示,甲组受试对象出现不同程度的“外气效应”,乙组受试对 象则没有任何反应。实验说明,气功“外气效应”是一种以“外气”为符 号、标志或暗示物的催眠暗示效应。其本质是气功外气“大师”和甲组受 试对象之间存在符号认同,进而产生符号互动循环作用的结果。由此证明 气功外气是且仅仅是一个气文化符号,而不是什么物质或能量作用。

- 外气双推(隔山打人)实验

(1) 选择外气发放者(外气“大师”)

选择一名外气“大师”角色扮演者。3〜5分钟向其教授简单的外气发 放技巧,或者直接由一位气功师扮演外气“大师”角色。

(2) 选择外气实验者或受试对象

把实验者或受试对象分为甲乙两个小组,每组1。〜20人。花3~5分 钟向甲组受试对象讲述气功外气相关知识,使甲组受试对象接受气功外气 思想。并单独告诉甲组成员,3~5分钟后外气“大师”将向他们发放外 气,或直接选择早已接受外气观念,对外气有明显感应的人群作甲组受试 对象。但不告诉乙组受试对象外气“大师”是干什么的,正在做什么。乙 组成员不做任何讲解培训,且最好选择中国文化一窍不通的外国人。外气 “大师”和甲乙两组受试对象亦可用屏风隔开,进行双盲实验。

外气“大师”面对甲乙两组受试对象,甲组受试对象在前,乙组受试 对象在后,三者分别相距1〜2米。按顺序安排妥当后,外气“大师”做 出同时向甲乙两组受试对象发放外气的姿态。

结果显示,甲组受试对象出现不同程度的“外气效应”,乙组受试对 象则没有任何反应。实验意义同隔山打牛实验。

三、四种不同气功观视域内的外气

气功呼吸论、外气物质论、外气心理论以及外气符号论四种气功观视 域内的外气,有什么特点、关联和不同呢?

(―)气功呼吸论视域内的外气

气功呼吸论始于20世纪50年代刘贵珍倡导的气功疗法,是一种用呼 吸定义气功而形成的气功一派。他把呼吸作为气功锻炼的一个有机组成部 分,表面上看是没有什么太大问题的。然而,他简单地用呼吸来定义气 功,无形中犯了以偏概全的逻辑性错误。

呼吸锻炼是气功锻炼的基本运动方式,古代称作吐故纳新。人体吸入 新鲜空气、清气,呼出故气、旧气、浊气;现代医学、生理学则是一种人 体吸入新鲜空气,呼出二氧化碳等体内“废气”的气体交换过程。两者的 说法虽然不同,但本质不二。

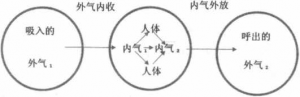

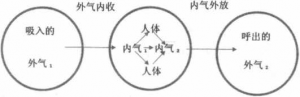

从呼吸锻炼的角度看,气功锻炼中吸入的“气”:外气呼出的 “气”:外气2,两者除了清浊差异外,都属于客观、物质或能量意义的外 气,如图2-26所示。

由此,中国传统吐故纳新意义、现代医学、生理学呼吸意义上的“外 气”,便因气的多元一体特点而有了一致性,即具有了从此气非彼气,到 此气即彼气的符号性转换特点。在这种情况下,人体“外气内收,内气外 放”形成的外气,不论清浊,都是客观、物质或能量意义的“外气 符号意义的外气。

图2-26呼吸论视域内的外气特点示意图

(-)气功物质论视域内的外气

20世纪80—90年代盛极一时的气功外气物质论认为,“练功有素者” 从体内向外发放“外气”的行为,是一个“外气内收,内气外放”的过 程。

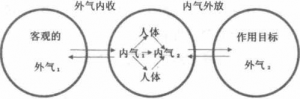

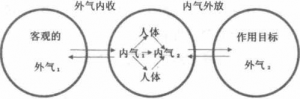

那么,他们所谓“外气内收”的气:外气以及“内气外放”的气: 外气2,分别是指什么意义的“外气”呢?

气功外气物质论所说的“外气内收,内气外放”,从图2-27所示可 知,其转换方式,有一个从外气1 —内气1 一内气2一外气2的人体内外二气 互动演变过程。

图2-27物质论视域内的外气特点示意图

外气I是客观存在于自然界的天地万物之精气,即自然万物的精气;外 气2是“练功有素者”把外气】内收纳入体内,与个体本身早已存在的真气、 元气、五脏六腑之气等内部诸气——内气1合和一气,转换成另一种人体内 在的精华之气——内气2,再向外部目标或对象发放的产物,即人体内在的 精气。

问题在于,外气]这个自然万物的精气,与外气2这个人体内在的精气, 经过人体内部悄无声息的“神秘”转换后,究竟发生了什么变化?这种变

化,是量变还是质变呢?

换句话说,外气1 一内气I—内气2一外气2的转换过程,是一个从客观、 物质或能量的东西一主观、意识、精神或心理的东西一客观、物质或能量 的东西的转换过程(简称物质一意识一能量转换模式),还是一个从客观、 物质或能量的东西T两次主观、意识、精神或心理的东西的递进转换过程 (简称物质一意识一精神转换模式)呢?

迄今为止,外气物质论始终只承认外气的物质一意识一能量转换模 式,他们试图用一些“练功有素者”参与的“内气外放”观察实验证明, 从“练功有素者”体内发出的“外气”是一种“客观、物质或能量的东 西”,而极力否认物质一意识一精神转换模式,否认外气是一种主观、意 识、精神或心理作用的产物。

在他们看来,外气内气内气2->外气2的转换过程,是一个“练 功有素者”从量变到质变的“外气内收,内气外放”行为过程。然而,下 面的实验和疑问显示,外气物质论缺乏强有力的科学依据。

- 大多数气功外气物质性实验,都是抄袭或沿用20世纪70年代末上 海顾涵森的气功外气观察实验,而非严格的、科学意义上的双盲实验。

- 外气物质论无法用科学理论和实验说明,在人体内部,内外二气的 “神秘”转换是如何发生的?即它没有告诉我们外气】T内气内气2-外 气2的转换机制是什么?人体的双手或某些穴位是否真的能够超距发放外 气,它是怎么发出的?客观依据何在?

- 张洪林教授所做的外气双盲实验证明,气功外气本质上是一种催眠 暗示效应,有力地证实了顾涵森等人外气物质性实验的伪科学一面。

- 外气推鸿(隔山打物)实验,证明顾涵森等人的外气物质性实验结 论是一个伪命题。

(1) 选择外气发放者(外气“大师”)

选择一名能够发放外气的外气“大师”角色扮演者。3〜5分钟向其教 授简单的外气发放技巧。或者直接由一位气功师扮演外气“大师”角色。

(2) 选择外气实验或受试对象

把外气受试对象分为甲乙两组,甲组为1〜多人。花3〜5分钟向甲讲 述气功外气相关知识,使甲组受试对象接受气功外气思想。或直接选择早 已接受外气观念,对外气有明显感应的人群作甲组受试对象。乙组受试对 象为一个装有一团羽绒(鸿毛)的密封玻璃箱。

(3) 实施外气实验

外气“大师”和甲组受试对象分别静坐或静站在室内一张办公桌两 边。室内环境保持优雅、安静,无干扰。办公桌上放置一个装有一团羽绒 (鸿毛)的密封玻璃箱。外气“大师”必须经过密封玻璃箱,向甲组受试 对象发放外气。

(4) 统计实验结果

实验结果显示,外气“大师”发放外气时,不论接受外气的目标或对 象出现什么反应,密封玻璃箱中的羽绒始终纹丝不动。实验说明,外气 “大师”发放的外气,是一种主观、意识、精神或心理的东西,而非客观、 物质或能量的东西。

故,“练功有素者”的“外气内收,内气外放”活动或外气]一内气] 一内气2一外气2的转换行为,本质上是一种内外二气符号互动的演变过程, 即从此气非彼气,到此气即彼气的符号性转换过程,带有“偷梁换柱”技 巧。

(三)气功心理论视域内的外气

气功外气心理论始于20世纪40年代早期唐豪的外气心理学实验,兴 盛于20世纪80-90年代张洪林教授的气功外气催眠暗示研究成果。

20世纪40年代早期,我国现代著名学者、武术家唐豪先生在《少林 拳术秘诀考证》(下称《考证》,1941)中,针对当时武术界流传已久的神 手、神掌(百步神掌)或印掌等气功外气现象,提出了一种心理学实验。 他说:“此种神手,依著者观察,并不是由功夫所练成,乃是一种心理现 象,是可以用实验来证明的。此术若对具有被试观念者不尽应验,即为心 理上感应不同的现象。若对毫无被试观念者不能应验,即为心理上绝无预 期作用的现象。园中游侣,途间行人,皆毫无作用,一经实验,尤是证明 其效能如何。”①

他的外气心理学实验,与张洪林教授提出的气功“外气”是一种催眠 暗示的看法不谋而合。

20世纪80-90年代,张洪林教授通过现代生理心理学研究发现,气 功“外气”是一种催眠暗示现象,绝不是什么物质流或生物磁场,更不是 带有特异功能色彩的超心理现象,有力地驳斥了气功“外气”物质性观点

① 无谷,刘志学,编.少林寺资料集.北京:书目文献出版社,1982: 276.

的严重错误认识。

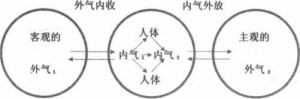

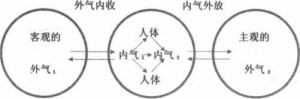

从外气心理论的角度看,“练功有素者”进行的“外气内收,内气外 放”活动,他们体内所发生的一系列外气1 一内气1—►内气2—外气2转换过 程,其实是一种物质一意识(精神、心理、思想)符号形式的转换过程, 根本不存在气从量变到质变的转换。其转换方式如图2 -28所示。

其中,气功外气施术过程中所采用的心理催眠暗示标志或象征符号, 便是具有符号或象征意义的外气了。在人的潜意识心理时空范围内,外气| 和外气2是混沌一体、毫无区别、不加区分的统一于一个外气的,即它是把 外气1、内气1、内气2和外气2统一于一气的。

因此,内外二气在人体内的演变以及“内气外放”的发气过程,无不 是内外二气从此气非彼气,到此气即彼气的符号性转换过程。

(四)气功符号论视域内的外气

外气符号论是一种从符号气逐渐延伸成的气功观。它认为气功外气, 是一个气文化符号。外气产生的一系列生理一心理一形态效应,都是气和 外气符号作用的产物,即人一气符号互动循环作用的结果。

外气符号认同实验,有力地证明了外气的符号认同特点,为外气符号 论提供实验依据。

- 选择外气发放者(外气“大师”)

选择一名能够发放外气的气功外气“大师”角色扮演者。3〜5分钟向 其教授简单的外气发放技巧。

- 选择外气实验或受试对象

把实验者或受试对象分为甲乙两个小组,每组10-20 Ao花3〜5分 钟向甲讲述气功外气相关知识,使甲组受试对象接受气功外气思想。乙组 受试对象不做任何讲解培训,且最好选择中国文化一窍不通的外国人。

- 实施外气实验

单独告诉甲组受试对象,3〜5分钟后讲台上的外气“大师”将向他们 发放外气,但不告诉乙组受试对象外气“大师”是干什么的,正在做什 么。

- 统计实验结果

结果显示,甲组受试对象出现不同程度的“外气效应”,乙组受试对 象则没有任何反应。实验说明,共同的文化背景,共同的符号认同,才能 产生相应的符号互动循环行为,进而证明气功外气是且仅仅是一个气文化 符号。同时印证了我国民间谚语“心诚则灵”“信则灵,不信则不灵”说 法的文化认同意义。

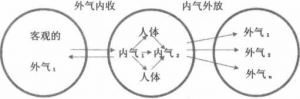

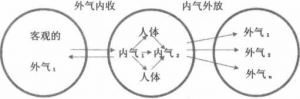

从符号学的角度看,气功呼吸论、外气物质论和心理论视域内的外 气,都是一种人一气符号互动循环意义的气。“练功有素者”所进行的 “外气内收,内气外放”活动,那些在他们体内发生的一系列外气L内气I -内气2->外气2 “神秘”转换,无不经历着一种内外二气从此气非彼气, 到此气即彼气的符号性转换过程,见图2-29。

这样一来,在气功呼吸论中,中国传统文化、现代医学、生理学意义 的气或外气,因为存在从此气非彼气,到此气即彼气的符号性转换过程, 而具有了一致性、协调性、兼容性的一面;在气功外气物质论方面,因为 “外气内收,内气外放”,本质上是一种从此气非彼气,到此气即彼气的符 号性转换过程,而使他们宣称的外气客观、物质或能量性作用,从人一气 符号互动循环的层面,得到恰当解释;气功心理论提出的外气是一种催眠 暗示效应,因为把气或外气作为催眠暗示标志、象征或符号,具有从此气 非彼气,到此气即彼气的符号性转换一面,而统一于人一气符号互动循环 机制O

第七节气功概念的由来、内涵及争议

在中国气功发展史上,气功概念的形成主要经历了古代、近代和现代 三个不同历史阶段。从古代模糊的气功概念,到近代初具雏形的概念,再 到现代各有侧重的多种气功定义,至今尚未形成一个统一的气功概念共 识。本节在分析、讨论、总结以往各类气功概念基础上,遵循本书提出的 “六大检验标准”,形成一种带有人一气符号互动循环特点的符号气功概 念,用以指导人们的气功修炼实践。

—、古代的气功概念

在古代,气功往往与练气、调气、服气、行气、养气、呼吸、吐纳、 导引等养生方法混为一谈,缺乏清晰的概念范畴。

汉语的“气功” 一词,是“气”和“功”二字的合词,两者合词使 用,最早见于董仲舒《春秋繁露-四时之副章》:“爱气以生物,严气以成 功,乐气以养生,哀气以丧终,天之志也。”又:“天之道,春暖以生,夏 暑以养,秋清以杀,冬寒以藏。暖暑清寒,异气而同功,皆天之所以成岁 也。”①

在董仲舒那里,“气”和“功”二字,是用来描述一种自然现象的, 没有出现后来人们所说的“气功”寓意。

隋唐著名道教文集《云笈七签》一书三处使用了 “气功” 一词:

(-)《太清调气经》:“服气功余暇,取静室无人处,散发脱衣,覆 被,正身仰卧,脚及手并须展,勿握固,净席头边垂下着地,其发梳通 理;令散垂席上,即调气。”

(-)《延陵君修养大略》:“八十已上者,罪位已定,无可救药之法, 脑竭髓尽,万关干枯,神谢气亡,尸行鬼步。”唐朝养生家桑榆子注曰: “此言无可救者,只谓气功已晚,自我之事不及矣。”

- 《中山玉枢服气经》:“气功妙篇,气术之道数略同,专其精通, 则世一二。”

北宋或南宋初年,署名晋朝许逊著《灵剑子•松沙记》中有“先行气

- 苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局,1992: 331, 353. 功” 一句。明《正统道教》本《灵剑子-松沙记》再次重现:“学道之 士,初广布阴鹫,先行气功内丹长生久视之法。”

古代的气功,虽然已经出现了一个比较清晰的调气(呼吸)一运气 (行气)一养气一发气(布气)练功脉络,但锻炼内容非常宽泛,尚未形 成完整的气功概念系统。

二、 近代的气功概念

近代,从《秘法》的武术气功概念,万籁声的自然门气功,王澄久的 陈家门气功,到王贤宾的意气功概念,大致勾画出一个以练气(呼吸)一 运气一养气一发气(神手)为主线的气功概念轮廓,主要流行内家气功和 医疗气功两大类型。

三、 现代的气功概念

现代的气功概念形成于20世纪50—90年代,主要包括以下几种不同 的概念类型。

(-)从呼吸锻炼角度定义的气功

1949—1965年第一次气功热期间,刘贵珍等人把气功定义为“呼吸锻 炼”和“气功疗法”,其主要观点有三。

- 古代流传下来的导引法、内养功、吐纳功、内功、深呼吸、静坐呼 吸养生法等,虽然名称不同,均属于气功之前身。

- “气功”这个词概括了静坐、吐纳、导引、内功等修炼方法。因为 气功运用于防病、治病,故名为“气功疗法”。

- 刘贵珍说:“为什么称它为气功疗法呢?’气’这个字在这里代表 呼吸的意思;’功’字就是不断地调整姿势和呼吸的练习,也是俗话说的 要练得有’功夫’,将这种气功疗法,经用医学观点加以整理研究,并且 用到治疗疾病和保健上去,去掉以往的迷信糟粕,因此称为气功疗法。”

张洪林教授认为,这一气功定义导致气功概念出现第一次历史性错 误。

(二)从心身锻炼角度定义的气功

1964年1月,焦国瑞教授编著的《气功养生法》从心身锻炼角度定义 了气功,他说:“气功是我国独特的养生方法,它是祖国医学遗产中养生 学的一部分。气,是指人体的’真气’,亦即人体的生理功能。功,是指 练功的功夫。气功就是通过练功者发挥主观能动作用,对身心(形体和精 神)进行自我锻炼的方法。这种方法是一种整体锻炼,对机体起着’自力 更生’'自我建设’'自我修复'和'自我调整’的作用,因此,它对防 治疾病、保健强身和延年益寿具有积极作用。所以,古时把气功叫作’祛 病延年之法'。”①

20世纪70年代末至90年代第二次气功热期间,包括刘贵珍在内的众 多气功学者,均意识到以往用呼吸定义气功的做法,存在概念性错误。于 是,他们做了一系列修正,逐渐倾向于把气功定义为一种心身锻炼方式。

1983年9月,林厚省、骆佩饪合编的《气功三百问》在解释气功时综 合了刘贵珍和焦国瑞两人的观点:“气功的含义,简单地说是练气和练意 的功夫。气功的’气'是代表呼吸的意思,'功’字就是用意识不断地调 整呼吸和姿势的练习……因此,气功是运用意识的作用,采用自我身心锻 炼的方法,对生命过程实行自我调节、自我控制、祛病延年、使人健康长 寿的一门科学,是一种锻炼人体'元气,,增强体质的功夫。”②

1984年,刘贵珍在修改后的代表作《气功疗法》中指出:“依据古典 理论,将这种以培育正气为主的自我锻炼方法命名为’气功’,我们认为, 气功的’气’不仅包括呼吸之气,也包括人体的正气。” “我们把培育元气 的健身方法称之为气功,这充分体现了祖国医学传统理论的观点。”“气功 之’气’主要指真气(元气)而言。”

1988年8月,林雅谷主编、上海科学技术出版社出版发行的《中国医 学百科全书•气功学卷》把气功定义为:“一门自我心身锻炼的理论与方 法。”③

此后,气功是一种自我心身锻炼方式的概念大行其道,成为现代气功 界比较流行的气功概念。

(三)从三调角度定义的气功

20世纪80—90年代第二次气功热期间,人们逐渐扩充出一种以“三 调”为主的气功概念。

1998年12月,中华人民共和国国家体育总局武术运动管理中心主持

- 焦国瑞,著.气功养生法.上海:上海科技出版社,1964: 1.

- 林厚省,骆佩钛,编著.气功三百问.广州:广东科技出版社,1983: 1.

- 中国医学百科全书编委会,主编.中国医学百科全书•气功学卷.上海:上 海科技出版社,1998: 1.

编写的《健身气功教程》认为:“气功是基于中华传统文化的人体生命整 体观,通过调心、调息、调身的锻炼,改善自身的健康状况,开发人体潜 能,使心身臻于高度和谐的技能。”①

2005年8月,刘天君教授主编的《中医气功学》指出:“气功是调身、 调息、调心融为一体的锻炼技能。”②

从此,国人一谈到气功,往往把它和“三调”等同起来,以致“三 调”几乎成了气功的代名词。

(四) 从生理心理学角度定义的气功

1984-1998年,针对第二次气功热中的气功概念乱象,张洪林教授总 结以往气功观点,从生理心理学角度,提出了以催眠暗示为主的气功概 念。

张洪林教授从现代行为医学角度认为,气功锻炼是对一种有利于心身 健康的良性行为进行学习训练,最终以条件反射方式固定下来的行为疗 法。

在他看来,气功是通过自我暗示手段,促使意识进入自我催眠状态, 调动心理一生理一形态自调机制调整心身平衡,从而达到健身治病目的的 自我锻炼方法。

(五) 从人一气符号互动循环角度定义的气功

20世纪80年代以后,气功界进一步形成了以呼吸锻炼一气功疗法一 心身锻炼一气功三调一发放外气(外气疗法)为主线的气功概念脉络,大 多数气功学者倾向于气功是一门以“三调”为主的自我心身锻炼方式。

刘天君教授在总结气功争议问题时说:“关于气功定义的争议始于20 世纪50年代中期,气功疗法开始推广之时,一直延续至今。目前大体有三 种意见:一是将气功锻炼等同于心理调节,认为气功疗法实质上就是心理 疗法,是具有中国传统文化特色的心理治疗。一是认为气功的'气'是指 呼吸之气,或者宽泛一些,指生命活动的物质能量,认为气功是调节生命 活动能量的方法或技术。一是认为气功是调身、调息、调心融为一体的锻

- 国家体育总局武术运动管理中心,编.健身气功培训教程.北京:人民体育 出版社,1998: 7.

- 刘天君,主编.中医气功学.北京:中国中医药出版社,2005: 2.

炼技能。后者是本教材的观点。”①

从近代气功概念初具雏形到现在,主要出现过以下五种不同的气功概 念。

1.1915年以后,以《秘诀》一书气功“养气和练气”说为代表的武 术气功概念;

- 20世纪50—60年代期间,以刘贵珍为代表,盛行一时的呼吸气功 概念;

- 20世纪70-80年代以后,气功界通行使用的心身锻炼气功概念;

- 20世纪80—90年代以来,气功界流传最广泛的三调气功概念;

- 20世纪80—90年代以来,以张洪林教授为代表的生理心理气功概 念。

在总结以上五种气功概念问题或不足的基础上,本书以人一气符号互 动循环修炼系统为中心,提出了第六种气功概念——符号学意义的气功概 念,以期建立一种符合“六大检验标准”,以人一气符号互动循环修炼为 主题的气功概念、思想、方法和实践体系。

人一气符号互动循环修炼论认为;气功是一门以中国传统的气文化为 基础,以“气”为标志,以人一气符号互动循环修炼为基本模式的综合修 炼功夫。

通俗地讲,它是一门以调气(和气)一练气(呼吸)一运气(行 气)一养气(正气)一发气(外气)一调气(和气)为主线的综合修炼 功夫。简言之,气功是一门气的综合修炼功夫。

第八节呼吸的由来、概念和基本内涵

气功锻炼所说的呼吸是一个集中国传统文化、符号学、医学、生物 学、生理学、心理学等多方面意义于一体的广义呼吸概念,而非单纯现代 医学、生物学、生理学意义的呼吸。因此,有必要分析、探讨一下其由 来、概念和内涵,以便练功者形成正确、合理、科学的综合呼吸观。

一、现代医学、生物学和生理学的呼吸概念

现代医学、生物学和生理学意义的呼吸,是指生物体与外界进行气体

① 刘天君,主编.中医气功学.北京:中国中医药出版社,2005: 55

浏览1,973次