体用,既健体与实用(技击)的统一。无论古代,还是现代习武者均 追求体用结合的目标。武术最本质的功能是实用,其实用的前提是以身体、 体质、体格、体能、素质作为基础的。没有强壮的体魄作保证,其实用性 也就难以奏效,所以武术界有“用为护体,体为用本”的说法。这实质反 映了体用互补、良性转移、相互依存的辩证关系,是哲学研究的基本范畴^ 古代哲学家以“体”为本体和实体;以“用”为作用、功用和用处,这是 它的本来含义。〇在中国哲学的长期影响下,逐渐形成了一种“有体有用, 体用一如”的思维模式,体用范畴也被赋予了复杂多样的含义,其中武术 中有诸多的体现。如古代军队中强调的“搏刺强士体”句,就是典型“体 用统一”规律的实践,一方面说明通过“搏刺”这种形式的运动,可以达 到“强士体”的目的;另一方面也说明了为更好地“搏刺”,就必须以良好 的“强士体”为基础,或者说“强士体”是通过“搏剌”来实现的。所以 说“搏刺”和“强士体”是互为体用,相互依存的。在武术运动中蕴含着丰富的“体用并重”哲学思想,很值得开掘和实践。

- ‘‘体用并重”的理论依据

体用并重说是辩证思维的具体再现,在古代哲学思想中可以找到其理 论依据。“体用”二字早就见于诸秦典籍,如《周易•系辞上》说:“故神 无方而易无体,……显诸仁,藏诸用”。这里的“体用”二字已蕴含着后来 作为哲学范畴的基本含义。体用并重始于战国末期荀子,《荀子•富国》 说:“万物同宇宙异体,无宜而有用,为人数也"。》这里的“体”指形体, “用”指功用。荀子虽然提出了体用概念,但对体用关系未做深人研究。可 以说体用并重在先秦时期还是个别的、偶然的、尚未形成具有确定含义的 哲学范畴。©这种状况,在两汉时期没有发生根本改变,不过有体有用的观 念已经运用到较为广泛的领域,东汉魏伯阳在《周易参同契》中就有“内 体”和“外用”对举的提法。魏晋时期,“体”和“用”成为一对重要的 哲学范畴,但一开始就表现了唯物主义思想与玄学的对垒。王弼和韩康伯 等人,从无为的思想出发,提出了以无为体、无为有之本体、以有为之功 用的玄学“贵无论”。裴顾有针对性提出了“崇有论”,“自生而必体有”, 必须以有为体。此时玄学的体用之辩,对盛行于东晋南北朝和隋唐时期的 佛教哲学产生了深刻的影响。南宋的慧能讲:“定慧一体,不是二。定是慧 体,慧是定用,即慧之时定在慧,即定之时慧在定”。®北宋的神秀也宣称: “我之道法惚会归体用两字”。这一时期唯物主义的体用观在反对儒、道、 佛各家唯心主义体用观的斗争中也有发展。范稹提出形质神用、形神相即 的观点,他在《神灭记》中说:“形者神之质,神者形之用,是则形称其 质,神言其用,形之与神,不得相异也”。“质”即形质,有物质实体的意 义;“质用”有“体用”的含义®唐朝的崔憬以实例说明“动物以形躯为体 为器,以灵识为用为道”的体用范畴。宋元明清时期,体用范畴更广泛地 被哲学家使用,程颐提出了 “体用一源”的思想,他说:“至微者理也,至荀子•诸子集成[M],北京:中华书局,1954影印版:60 ©哲学百科全书著者象也。体用一源,显微无间”;朱熹用“即体而在其中”来解释“一 源”,用“即显而微不能外”来解释“无间”,从中可以明显地看到佛教体 用观的影响。清初的王夫之更以鲜明的唯物主义立场,朴素辩证的思维方 法,剖析了“立体废用”的本体论,从物质实体及其作用、功能、属性的 意义上来使用体用范畴,而且符合本质和对象的意义上来运用体用范畴。 这在某种意义上说明了体用的“相因”、“相涵”的关系,也集中体现了他 在体用论上的科学精神。近代以来,以谭嗣同、张之洞、严复和孙中山等 为代表的唯物主义者,对体用范畴也都有过精辟的论述。

这些观点和思想为“天下之用”,武术理论也正是在这样的文化背景之 下而不断地丰富和充实着。

- “体用并重”的具体体现拳家之说

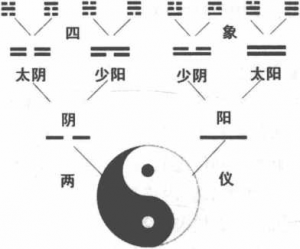

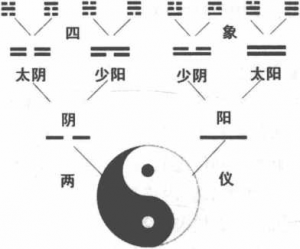

多数武术流派追求体用兼备的效果。通背拳释义有:“理象会通,体用 具备”。这里的“理”是指拳理、原理和机理等意思,“象”是意象、形象 和现象等寓意,强调练通背拳要明确其拳理和意象,达到体用兼修的目的。 八卦掌以易理为拳理,要求“以静为本,以动为用”,强调“以静制动,后 发制人”,一动一静,互为其根,并表明二者的转化关系,即动静相因,动 静相即,缺一不可。在这里举一个技击实例:敌我对峙时,我不动,便很 主动,此时可以用拳法击彼的头、胸或腹,也可以起脚击其裆部、胸腹, 或虚出拳脚诱其对方。此时,我是主,彼为客。然而,当我一拳打出或一 腿踢出后,形势就变了;我若用拳法打击,就限制了腿法的攻击,陷人被 动;而对方却有了相当的主动权。这时,主客易位,我由主动变为被动_, 而对方则由被动变为主动。当然,这种主客易位并非绝对化。太极拳强调 以“柔”为体,以“不争”为用。要求肢体放松,动作柔缓。在追求极柔 的过程中,逐渐步入老子所说的“天子之至柔,驰骋天下至竖”,“柔弱胜 刚坚”的境界。在与人推手时,要“不争”,不顶不抗、随屈就伸、沾连粘 随,舍己从人。在“不争”中求永存,步入“为而不争”、“不争而善胜” 的境界。人们在推手中还总结出了“柔过渡,刚落点”的发劲特征,当与 对方搭手时,肌肉相对放松,外形运转较柔缓,可呈圆弧形;当对方出现

漏洞时,加速收缩肌肉,外形动速急增,呈直线形,刚硬重实的发力以击 中目标。清乾隆年间王宗岳所著《太极拳诀》中的“十三势歌”有:若言 体用何为难,意气君来骨肉臣,详推用意经何在?这里将“意念”和“气 力”主宰于“体用”,也就是说强体,实用效果,来自于意气的诱导。武当 武术追求“性命双修”的目标,有名师说:“本乎天者,谓之命;率乎己 者,谓之性。”其“性命”二字,儒释道三家有不同见地。如儒家以尽性立 命为宗,释家以养性听命为宗,道家以练性寿命为宗。其关键就在于以神 为性,以气为命。而著名的少林拳,则启初重练外刚,主于搏人,硬打硬 进,直出直入,突出其“用”,发展至满清人关时,提倡内外兼修,身心双 练,体用结合。据《少林拳术秘诀》云:“内功之修养,实性命精神所皈 依。离而二之,则为江湖末技,合而一之,则为神功极致”。“乃参证禅机, 冀臻上乘,于是始有内外交修之旨,身心两修之功,其技乃别开一生面, 而非复昔日之景象矣”。此说又突出了“体",二者结合才是少林拳的真谛。

2.2打练并存

“最早的拳术套路与技击紧密结合,是训练攻防格斗技术的重要手段之 一”。〇的确,古时的军旅武术十分重视攻防格斗技术,因为它与战争的胜 负和士兵的性命是息息相关的,通过单式招法和连接套数来实现技术的提 高。戚继光在《练兵实记》中有:“舞、对二事全然不通,与未习者为不 知”,“能舞而不知对,能对而不知舞,虽精兵只作中”,又说“先自跳舞”, “舞毕即以花枪对之,次以本刀对砍”。戚在练兵强调单舞和对搏应皆能, 缺一不可。通过套路练习,有助于灵便身手和掌握对搏招法,还能展示出 功法训练的效果;通过格斗练习,有助于体会武术意识和动作攻防含义, 也能展示功法训练水平的高低。近代武术家李存义认为:“自己练子为之体, 与人相较时,按练时而应之为之用”。这里讲的就是体用结合和打练结合。

武术的动作素材是以攻防性能为本质的,并兼容攻防再现性和表现性。 再现性指动作能够再现其母体的实用价值,在实践运用中发挥攻防效用。 戚继光编的32势长拳、程宗猷编的单刀法选、长枪法选中的动作,都称是 招招皆可实用的技法。表现性是指动作能够表现出母体动作的攻防意向,

而不一定能发挥实用技击的作用,这类动作多用于训练身体,为实用作体 能方面的准备。武术攻防的“两性”是习武者所追求的目标。武术谚语有 “练拳不练打,临阵少方法”之说,强调单练与对练、套路与散打、套路与 拆招、拆招与散打结合的重要性。也就是说只有打练结合,才可能体会到 攻防的真正含义。

与之相反的是“打练分离”。“打练分离”是现代武术高度综合与分化的 结果,二者分途发展便出现了一片新景象,套路追求“高、难、新、美”的 目标,而散打强调“远踢、近打、贴身摔”的技术风格,彻底打破了原有的 “体用结合”和“打练结合”规律。事物的发展就是由平衡到不平衡,再由不 平衡到平衡的循环往复过程,每一次循环便是一次飞跃。“打练分离”使得各 自寻找或实现新的体用结合点,但都没有离开“看、练、用”三条主线,只 是侧重点有所不同罢了。所谓“看”,是指观赏、娱乐、休闲等方面功能; “练”,是指习练、修炼、健身等方面的功能;而“用”则是指技击、实战、 竞技等方面的要求。若从套路来看,对于绝大多数习武者来讲,是以“练” 为体,以“看、用”为用;而对于少数竞技运动员则是以“用”为本,以 “练、看”为用;对于散打而言,几乎都是以“用”为本,以“练”或“看” 为用。对于不同的人群其习武的目的不同,则体用的侧重点也有所区别。

由于打练分离,也给武术进人奥运会设置了障碍。在这里需要了解一 下现在奥运会项目的分类情况,现设的28个奥运项目分为四类:第一类是 技术型,像自行车、射击、射箭、皮划艇等;第二类是对比型,像体操、 跳水、马术等;第三类是球类,像足球、篮球、排球等;第四类是对抗类, 像拳击、击剑、柔道等奥运会设项有一个习惯,即任何项目均不能跨项 目出现在奥运会中,而兼容套路与散手的武术却横跨对比型与对抗型两大 类,这是竞技武术进人奥运会的一大难题。

2.3学以致用

习武的目的在于传武、用武,这是其基本宗旨。武术的生存与发展, 取决于自身的实用价值。武术来源于实践,经过加工、提炼,然后再用于 实践,并成为武术发展的轨迹。习武者多着眼于切合实用,无论拳术,还是器械套路的一招一势均强调它的实用性,反对花架子。下十年苦功,方 能功夫深久,以达到“如水生波,如火生焰”的境地。戚继光在训练士兵 时要求做到“按一字对戳一枪,每一字经过万遍不失”,最后才能达到“方 可随意应敌,因敌制胜”的目标。在习武过程中,其每招每势、进退开合、 闪展腾挪等有形的东西是可以直接传授的,但内在的意境、神韵、气韵、 武术之道的精微与真谙,则是只可意会不可言传的3民间有句保守习气较 重的拳谚说“宁教十手,不教一口”。这就要求习武者用直觉去领悟、体 验•。历代武术名家都是穷毕生之精力而研习其技法精微绝妙之理,也正验 证了 “要做精艺人,需下苦功夫”的道理。

习武是个过程,用武是个目的。习武是有程序要求的,违背其规律会 欲速不达。早在明代,戚继光在《纪效新书•拳经捷要篇》中说:“大抵 拳、棍、刀、枪、叉、钯、剑、戟、弓矢、挨牌之类,莫不先由拳法活动 身手。其拳也,为武艺之源。”而何良臣在《阵纪•技用》中也有类似的说 法,即“学艺先学拳,此学。拳棍法明,则刀枪诸技,特易易耳,所以拳 棍为诸艺之本源也”。作为最基础的拳术,又有“要练拳,须站粧;欲习 打,先练粧”的要求,表明学习套路或散打都将桩功放在优先练习的地位, 使得下盘稳固、扎实。然而,“年拳,月棍,久练花枪”,又是对不同套路 修炼时间的基本要求,若要较好的理解套路的攻防含义,还需要长期的磨 炼。武谚中所说的“拳打千遍,其理自见”,同时又告诫“练拳不习打,临 阵少方法”。由套路向散打实用性的过渡还要经过“拆招”和“喂手”的过 程。“拆招”无非是将成套动作化整为零,强调对动作细节和攻防含义的剖 析,以便真正弄清楚动作的实用价值。而“喂手”是传统武术最常用、最 有效的加深体会攻防技能的方法,若甲方进攻,而乙方就是防守,反之则 是互换。喂手时,既可以一个动作,也可以是一组动作,对方是反复的接 手,直到动力定型。咏春拳独特的“黐手”练习,是典型的假设性敌我双 方已接触之后的反应性练习,是向搏击过渡的桥梁。“黐手”是一种实用性 极强的训练方法,目的在于尽量应用自己所学得的技术,招来招往,如切 如磋,双方都可以是赢家,不需要有一方被对方击倒。®在现代散打、拳击、跆拳道等对抗项目训练中的陪练有“喂手”的意味。戚继光在武术实 用价值方面也有精辟的论述:“既得艺,必试敌,切不可胜负为愧为奇,当 思何以胜之,何以败之,勉而久试,怯敌还是艺浅,善战必定艺精”。这里 还特别提到了用脑练武的问题。

不同年代的习武之人,其“致用观”是不同的。当今社会的进步,人 们对武术的需求也在增多,体现在学以致用的“用”字上也会有较大的差 别。如中老年人习武是用于健身、休闲;青年人习武用于自卫、强体;少 年习武则用于树立尚武精神和自强不息精神等。

整体意识武术的整体意识首先是体现在对人体的认识上,一般将人体分为“三 节”,即上肢为稍节,躯干为中节,下肢为根节。根节为基础,具有载负身 体移动、支撑完成动作、催促劲力发放的作用。中节是全身的枢纽,具有 联系两端、顺达劲力、促进全身协调运动的作用。上节是全身的首脑,具 有顶领全身、驾驭动作、完成攻防目标的作用。通过各节的协调运动,才 能体现出“四肢百骸总为一节”的整体性。其次,体现在“内外兼修”方 面。武术将人体内在的、无形的意、气、劲,与外部的、有形的肢体视为 统一的有机整体,要求意、气、劲、形高度的一致性。讲究“内练精气神, 外练手眼身”,又有:“外练筋骨皮,内练一口气”等,拳家认为:“练有形 者(外),为无形(内)之佐,培无形者为有形之辅”。无形则无神,无神 则无味,如此内外俱练,以求体用一致。刘殿琛在《形意拳抉微》中认为: “武术一道,有形者为架式,无形者为气力,架式者所以运用气力也,无形 则架式为无用,故气力为架式之本,然欲力之足,必求气力炎充,故气又 为力之本”。这种整体观表现在技击原理上,讲究“内外合一”的同一性; 表现在训练原则上,讲究“内外互导”的补充性;表现在锻炼效果上,讲 究“内壮外强”的一致性。“内壮外强”指的是获得身心的全部发展,这是 “体用结合”不可缺少的重要方面。武术界通常所讲的“六合”、“节节贯 穿”,也是内外兼修的体现。

最后,体现在攻防技击方面。“牵一发而动全身”是武术技击的鲜明特 点,这就要求习武者,以整体统一的观念作为“体用结合”的准则。如散 打运动员要想在比赛中获胜,就必须具备全面的身体素质、独特的技术技能、科学的战术思想、优秀的心理品质、良好的文化修养等,同时要发挥 整体效应。现实比赛水平的不稳定,与运动员自身条件和综合指标的整合 不够有直接的关系。具有南方特色的咏春拳,就十分重视整体的效应,其 整体特色在于近距离和短距离发力、握守中线与子午线、重视接触感觉、 马步灵活。这些特征总合起来,便能产生以弱御强、借力打力的效果。®我 们也可以说,以弱御强、借力打力是咏春拳的特征。有研究表明:“丹田” 在技击中的运用也要讲究整体效果。实战时,丹田不是孤立存在的,而是 上中下三田合一,立体斜面旋转,使身体产生折叠,以便增加打击的力度。 丹田是带动周身旋转的根本载体,其丹田一转,周身上中下三盘无处不转。 在旋转中避实击虚,变换击打角度,同时在旋转中积蓄能量,并对打击对 方产生一个加速度,效果显著。

- “体用并重”的引申形式

- 1动静体用说

《形意拳经》以“静为本体,动为作用”。其意是相对静止地修炼身体 与相对活动地运用技法,这是此拳“体用”的基本特点。越女在谈到“凡 手战之道”时指出:“见之似好妇,夺之似惧虎”,一动一静反差极其明显。 而查拳强调“行如风,站如鼎”;华拳讲究“动如本癞静如潜鱼”;意拳有 “动如山飞,静如海溢”的要求;翻子拳也有“行如风雷动似雨,坐似泰岳 静如山”之说。实际武术的任何形式都离不开动静体用的变化,动态是指 套路演练运动过程中肢体在空间时的瞬间形态或构成的各种图形,如弧形、 折线、曲线和直线;静态则指套路中动作与动作之间那短暂相对静止的造 型。动态有快慢之分,疾缓之别,大小之差。快的动作似烟云翻滚,而慢 的动作如雄鹰在空中盘旋;大的动作要充分舒展肢体,小的动作要尽量收 缩全身。在快慢、大小的交错变化中,在一定的空间范围内,充分展示出 身体运动的整体效果。

静态有高低之分,俯仰之别。高的动作如“提膝亮掌”,似青松立顶;低的造型,如“劈叉插掌”,似虎卧草丛;俯视姿态“探海平衡”,如潜海 寻珠;“仰身平衡”犹如睡卧云海。在动静的变化过程中,可体现千姿百态 的艺术造型。如器械演练更是如此,那优美绝伦的剑术,像仙女下凡翩翩 起舞,飘逸洒脱;那猛虎下山的刀术,如狂风卷浪,势不可挡;那蚊龙出 海的枪术,如云海翻腾,电闪雷鸣;那勇猛彪桿的棍术,如疾风骤雨,遍 地开花等等。

总的要求:动要迅疾,静要稳定。

3.2形神体用说

武术界习惯上将“形神兼备、内外合一”连用,我们认为:两个词是 一个问题的两种说法,或者说两者的连用更能体现武术的意味和特点。“筋 骨皮”为形体,即外;“精气神”为内用,即神,任何拳种均追求内外兼 修、形神兼备的整体效果。形,是指武术运动中人的整体外部形象或形状。 它可以是一个完整动作的精致形象,也可以是动作过程中人的整体运动形 态,同时还包括腾空瞬间的造型,动作与动作的组合形态和整套动作的结 构形态。神,则是指人的精神、心志、意向等内在活动。它可以是流露在 外,充溢于表的,也可以是潜藏内在,含蓄深沉的。形与神的关系是武术 运动人体物质与精神的对立统一。形具而神生,形是神赖以产生的基础, 精神饱满、神奇鼓荡取决于健全的形质,而武术美善的形质又是紧密依靠 传神达意而完成质的飞跃,这就是形与神的辩证关系。〇古人司马迁曾说: “形者,生之具。神者,形之本”。而哲学的观点是:形是神之舍,形是载 神之车,神以形存。武术的“八法”就是外形与内在的要求。武术讲究 “以形传神”,一招一式倘若只是做得工整端庄,只重视规范为求形似是远 远不够的。拳法不仅要求形健质善,而且要求形质成而神韵见。这意味着 武术的形态和质感必须联络精神,成为表达内在心志活动的载体。武术的 传神达意,就是通过套路的演练来反映出动作的规格意识、劲力意识、攻 防意识、节奏意识和形神意识。

拳家认为,无形则无神,无神则无味;神赖形而存,形因神而显。把 有形看作神的根基,当作表现神的手段,把传神作为形的目的。由此形成了以形传神、贵在有味的鉴赏标准。就是惟妙惟肖的象形拳,也强调突出 被模仿对象的个性特征,而不单纯追求外形的酷似。武术养生多以“形神 相亲、表理俱齐” “形具神生” “形质神用”为标准,倡导“神不离身乃常 健”的理念。

- 3德技体用说

武德为本,武技为用,二者相辅相成,不可偏废。武德是长期修炼的 结果,它唤醒习武者既勇又武,刚强不屈的人格尊严,完善其见义勇为、 舍己救人的信念,追求“见利思义,见危授命”的生命价值。一般说来, 古代的真正侠士,都是武技超群,品德高尚之人,他们对社会上的贪官污 吏、豪门恶棍视作不共戴天的仇敌,而对广大百姓扶弱济贫,甚为“仁 义”。

在武林界还有另一种情形:武艺虽精而无武德之人,有可能成为武术 界的败类。明代正德年间出现的一种“打行”就是最典型的例证。万历年 间打行逐渐扩大,它纠集一些精通武术,强悍健壮之辈,专门为豪富人家 提供保卫财产安全,甚至充当打手。打行挂牌营业时,常悬挂拳头图像商 标,称为“铁拳头”。根据地方志的记载,对其评语不外乎是“聚党斗狠”、〇 “游闲群聚”、® “结党成群”®之类。

“打行”的打手实际上并不是武林高手,而大多为地方上的无赖闲散, 道德品质极差,只是好勇斗狠、滋事闹事,为社会所不齿,也为武术高手 所不耻。所以,打手的言行对武术的发展产生了很大的负面影响。而有武 德却武艺不精之人,则有可能成为武术界的懦夫,可见,只有“德技”双 修,技道并重,才能更好地实现自我价值。

综上所述,体用并重说是哲学研究的重要范畴,起始就以“天下皆用” 的原则,为中华武术所接受,并逐渐融汇了武术故有的理论和练功要求, 从而变得更加明确、具体,使之成为指导传武、习武、用武的重要理论 基础。

浏览1,291次