- 库利的镜中自我理论

库利的社会观是一种个人与社会“一体化”——整体论的社会观。库 利认为,个人与社会的关系是一种整体相关关系。从个人角度来看,个人 是社会整体的一分子,与社会整体是不可分离的;从社会角度来看,社会 在某种程度上依赖每一个人,是由具有独特功能的个人所组成的有机生命 整体,即“机体”:“社会与个人并不代表两个事物,而只表示同一事物的 个体方面和集体方面。”他继承了美国心理学家威廉-詹姆斯自我分类: 生物自我、社会自我和精神自我中社会自我的概念,提出社会自我是一种 镜中自我的观点。

镜中自我是指以他人的看法为镜子,通过想象自我是如何出现在他人 意识中的方式来认识自己。库利有句名言形象地说明了这一观点:“人们 彼此都是一面镜子,映照着对方。”

- 米德的想象演习理论

乔治-赫伯特-米德的符号互动理论深受实用主义和行为心理学影 响,其最基本假设是:心智、自我与社会通过互动产生作用,共同发展。 他把符号传播与人类社会看作一个不可分割的整体。

米德认为,人类的心智有两种基本能力:理解和运用象征符号的能 力。人类用于沟通的象征符号,包括身体姿势、语词等多种符号形式,而 人类运用象征符号的过程,称作想象演习。

想象演习的主要内容是:把自己放在他人的位置上,扮演他人的角 色,通过想象演习各种行动方案,选择有助于合作的行为过程。

在米德看来,主观思维是看不见的运用象征符号的过程,它包括个体 与自己进行的内在对话。他指出,符号是个人和社会相互连接的内在力 量,它把一系列发生在过去和“非现实”的事物变成了一种“现实的”东 西,使过去得以延续。

- 托马斯的情境定义理论

托马斯的情境定义理论,即著名的托马斯定理,是指如果人们把一种 情境定义为真实的,那么它们在结果上就是真实的。该理论强调人们对他 人行动等情境因素的理解或解释。

- 莫雷诺的角色扮演理论

莫雷诺把角色分为身心角色和心理戏剧角色,认为角色扮演具有社会 性:“在心理戏剧状态中,演员在其中出现的全部世界,有趣的情节,活 动着的人物都处在变化之中……他的每一个活动都由他与之相互作用的每 一个个人和客体来决定、引起和形成。”①

(三)人体范畴的符号理论

人体范畴的符号理论,是研究人的符号化,人一社会一自然互动关 系,以及人体心身形互动关系的理论,主要包括卡希尔人类自身的符号化 理论和怀特人类行为的符号化理论。

- 卡希尔的人一符号一文化三位一体符号理论

2000多年前,世界古代史上伟大的哲学家、科学家和教育家亚里士多 德把人定义为“理性的动物”“政治的动物”。

19世纪世界著名思想家、政治家、哲学家、经济学家、革命理论家、 社会学家、社会学三巨头之一、千年第一思想家、马克思主义哲学创始人 卡尔-海因里希-马克思(德语:Karl Heinrich Marx, 1818—1883年,德 籍犹太人)把人定义为“社会的动物” “经济的动物”。

恩斯特•卡西尔在其名著《人论》中第一次把人定义为“符号的动 物”,使人类、文化和符号连为一体。他进而认为:“人不再生活在一个单 纯的物理宇宙之中,而是生活在一个符号宇宙之中。语言、神话、艺术和 宗教则是这个符号宇宙的各个部分,它们是织成符号之网的不同丝线,是 人类经验的交织之网。人类在思想和经验之中取得的一切进步都使这符号 之网更为精巧和牢固。”②“所有这些文化形式都是符号形式。因此,我们 应当把人定义为符号的动物来取代把人定义为理性的动物。只有这样,我

- [美]吉-莫雷诺,著.心理戏剧(第一卷). 1947: 53.

- [德]恩斯特-卡西尔,著;甘阳,译.人论.上海:上海译文出版社, 1985: 33.

们才能指明人的独特之处,也才能理解对人开放的新路一通向文化之 路。”①

卡西尔由此建立了符号哲学的主线:人一运用符号一创造文化,形成 人一符号一文化三位一体的符号理论。

- 怀特人类行为的符号化理论

怀特教授在符号是全部人类行为和文明的基本单位基础上进一步指 出:“正是符号,才使得人类从幼儿转变为人。不使用符号而长大的聋哑 人并不是严格意义上的人。全部人类行为由符号的使用所组成,或依赖于 符号的使用。人类的行为是符号的行为;反之,符号行为是人类行为。符 号乃是人类特有的领域。”②

在他看来,人类和动物的本质区别是:“人类使用符号,其他动物则 不能使用符号。” “人类行为是符号行为,动物行为则是非符号行为。”人 类的“全部文化(文明)依赖于符号。正是由于符号能力的产生和运用才 使得文化得以产生与存在;正是由于符号的使用,才使得文化有可能永存 不朽”。因此,“没有符号,就没有文化,人也就仅仅是动物而不成其为人 类。” “没有符号,便没有人类。”③

八、符号的基本作用

符号的形式多种多样,符号的作用随着符号的多种不同形式而变化, 呈现出多样性,以至于有多少不同的符号形式,便有多少符号作用。从 人一社会一自然环境整体系统——大、小宇宙协同角度来看,符号的作用 是促进整体系统及其子系统各要素互动、协调、平衡发展。具体而言包括 文化载体、信息传播、人际沟通、精神心理、语言交流、伦理道德、文艺 表达、科学范式、社会活动、逻辑推理、技艺传递、宗教仪式、建筑装 饰、技术创新、临床医疗、时空标识、指示指令、日常生活等多方面作 用。

- [德]恩斯特-卡西尔,著;甘阳,译.人论.上海:上海译文出版社, 1985: 34.

- [美]怀特,著;曹锦清,等,译.文化科学.杭州:浙江人民出版社, 1988: 21.

- [美]怀特,著;曹锦清,等,译.文化科学.杭州:浙江人民出版社, 1988: 21 -37.

卡西尔在《人论》中说:“正是符号思维克服了人的自然惰性,并赋 予人以一种新的能力,一种善于不断更新人类世界的能力。”①“没有符号 系统,人的生活就一定会像柏拉图著名比喻中那洞穴中的囚徒,人的生活 就会被限定在他的生物需要和实际利益的范围内,就会找不到通向’理想 世界’的道路。”②

人类凭借符号的力量,符号化的活动,超越了其有限存在的一切界 限,从符号化的过去走向符号化的未来。

卡希尔把符号提高到前所未有的高度:“一切伟大的自然科学家如伽 利略、牛顿、麦克斯维尔、赫尔姆霍兹、普朗克和爱因斯坦,都不是从事 单纯的事实搜集工作,而是从事理论性的工作,而这也意味着创造性的工 作。这种自发性和创造性就是一切人类活动的核心所在,它是人的最高力 量,同时也标志了我们人类世界与自然界的天然分界线。在语言、宗教、 艺术、科学中,人所能做的不过是建设自己的宇宙一一个使人类经验能够 被他所理解和解释、联结和组织、综合化和普遍化的符号的宇宙。”③

第五节符号学视域内的气:

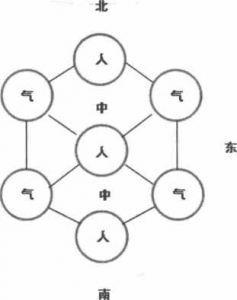

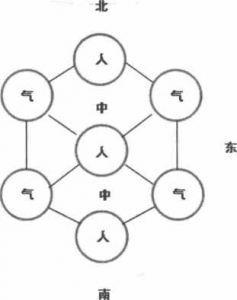

人一气符号互动循环系统

现代符号学认为人一文化一符号是三位一体的,人的所有行为都是符 号行为;人的任何活动都是符号活动;语言和非语言符号都是人类符号形 式的重要组成部分之一。

气作为中国传统文化视域内的一个有机组成部分,自然而然地具有了 文化符号的所有功能或作用。因此,符号学视域内的气,是一个整体、系 统意义的气,集中体现了气的人文内涵。

中国传统文化视域内的人一气符号互动循环系统,是我国古代先哲探 讨、分析、掌握、运用大、小宇宙气机运行规律的一门综合技艺。它源于

- [德]恩斯特-卡西尔,著;甘阳,译.人论.上海:上海译文出版社, 1985: 78.

- [德]恩斯特卡西尔,著;甘阳,译.人论.上海:上海译文出版社, 1985: 52 - 53.

- [德]恩斯特卡西尔,著;甘阳,译.人论.上海:上海译文出版社, 1985: 279 -280.

中国古代先哲观察自然宇宙万事万物气机互动循环的实践活动,而又高于 实践。

符号学视域内的人气

I

人一气符号互动循环系统

I

系技的人气(气场):人在气中,气在人中

I

大小宇宙(天一地一人)视域内的人气系统(人气气场)

I

自(天)为人气一社会活动(*)的人气一人作行为(人)的人气

AB人缉一人文人气一人体人气(人

自缕环»楚磨的人气 社尝活动楚人气 人体行为楚人气

f-1练功意义的人气,一

——语言和*语

W人气一

—形态意义的人气

—生理意义的人气

〔—心理意义的人气

日常意义的人气

—玄学意义的人气

—伦理意义的人气

——文艺意义的人气

——哲学意义的人气

——信息意义的人气

—功能意义的人气

——时空意义的人气

人T符号互动循环修炼理论、模式

图2-19人气符号互动循环系统框架图

—、人一气符号互动循环系统的由来

中国历史上最早的“人气” 一词,始于战国中期《庄子-内篇-人间 世》“且德厚信任,未达人气;名闻不争,未达人心”①一句。但意义主

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 364. 要局限于人体的意气或人文社会诸气的范畴。

人一气符号互动循环系统,始于距今1万年前图腾一巫术时代至距今 5000年前的传说时代,是人类在图腾、巫术、祭祀仪式及相应人文思想指 引下,以气为中心描述自然万物发展规律而建立的一套人文符号系统。春 秋战国时期逐渐成形,后经历朝历代诸子各家日益完善而发扬光大。

二、人一气符号互动循环系统的基本内涵

人一气符号互动循环系统是一个以气为中心,认识、阐释和运用天、 地、人三才,人、社会、自然或大、小宇宙互动循环规律的人文符号系 统,主要包括广义和狭义两大类型。

(—)广义的人一气符号互动循环系统

广义的人一气符号互动循环系统是一个天、地、人三才,人、社会、 自然或大、小宇宙整体系统视域内的人一气符号互动循环系统,即整体意 义的人一气符号互动循环系统。

在我国古代,广义的人一气符号互动循环系统被形象地描述为混沌和 气、圆气或一气状态。从二分法看,分广义混沌之气和狭义混沌之气两大 状态;从三分法看,一是分混沌和气、混沌一气和三才运气(三才合和、 三才相应)三大类型,二是分圆气和(圆气混)、圆气动和圆气静三种状

O

二分法和三分法的混沌之气,都遵循道家无极一有极一太极一无极气 机运动原则。圆气和,即混沌和气或圆气合和状态,属于气的无极状态; 圆气动属于有极和太极交替状态;圆气静属于气的无极以及无极复归于圆 气混沌一体的交替状态;圆气动静合一,即混沌一气状态;圆气动静之间 的运气状态,即混沌运气状态。

- 混沌和气

混沌和气、混沌。气或圆气是一种大、小宇宙诸气弥漫分散,交织而 行,和气一团的自然运气状态。在气功锻炼中,混沌和气是一种调气(和 气)的练功方式或过程,贯穿于练功始终。

老子的混沌和气,《道德经》作无、玄、道、母或道生状态。《道德 经》:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以 为天地母。”①

庄子的混沌和气,《庄子-应帝王》作混沌,《庄子-在宥》作“浑浑 沌沌”:“万物云云,各霜复其根,各复其根而不知;浑浑沌沌,终不离 身。”②

混沌和气,《黄帝内经》描述为“太虚”。《黄帝内经-素问-天元纪 大论》:“太虚寥廓,肇基化元,万物资始,五运终天,布气真灵,总统坤 元,九星悬郎,七曜周旋,曰阴曰阳,曰刚曰柔,幽显既位,寒暑弛张, 生生化化,品物咸章。”③

混沌和气,王充《论衡-卜筮篇》视为“人怀天地之气。天地之气, 在形体之中”的状态。

葛洪《抱朴子-至理卷》认为,混沌和气是一种“人在气中,气在人 中”的运气状态。

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 269.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 592.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 479.

(5) 《淮南子》的混沌和气

(5) 《淮南子》的混沌和气

《淮南子》把大、小宇宙的混沌和气状态归于一个人气。《淮南子-本 经训》:“天地合和,阴阳之陶化万物,皆乘人气也……天地宇宙,一人之 身也;六合之内,一人之制也。”①

(6) 朱熹的混沌和气

在朱熹看来,混沌和气是“理在气中,气在理中”,理、气合一的状 态。理、气相互依存,不可分离,有理必有气,有气必有理。《朱文公文 集》:“所谓理与气,此决是二物,但在物上看,则二物浑沦,不可分开各 在一处。”②

《朱子语类》:“天下未有无理之气,亦未有无气之理。” “理未尝理乎 气。”③“气升降,无时止息。理只附气。”④“既有理,便有气;既有气, 则理又在乎气之中。”“既有此理,便有此气;既有此气,便分阴阳,以此 生许多物事。”⑤“有是理,便有是气;有是气,便有阴阳,阴阳变化,凝 结聚合,变而有形,变而有象。”⑥

(7) 张景岳的混沌和气

张景岳引朱熹“理气说”认为:“天下无理外之气,亦无气外之理。 故理不可离气,气不可以外理,理在气亦在,气行理亦行。”⑦“天之气,

即人之气;人之体,即天之体。”①

在气功、养生锻炼中,广义的混沌和气是一种调气(和气)的练功方 式或过程,贯穿于练功始终。

- 混沌一气

混沌一气状态是一种从混沌和气中分化出的具有一定时空结构,集中 于一定时空范畴的气机运动状态,包括一气、阴阳、五行、中气等多种运 气形式。

(1)中气(中和人气)

中国古代诸子易、儒、道、医无不尚中,无不重视践行中气合和的思 想和方法。

- 道家尚中,负阴抱阳、太极圆气、中气合和的思想和方法十分突 出。《道德经》:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳, 冲气(中气)以为和。”②

在庄子那里,是一志、一心、一气合而为一的混沌一气状态。《庄 子•人世间》引孔子回答颜回“心斋”提问时说:“若一志,无听之以耳 而听之以心;无听之以心而听之以气。听止于耳,心止于符。气也者,虚 而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”③

- 儒家尚中,以中庸、中行、中正合和为本。子思深入阐释孔子的 “中庸”。他认为天地万物“喜、怒、哀、乐”未发的状态,即守中的状 态;中气勃发——从“中节”发气的结果便是“和”。中气合和,天、地、 人各得其位,万物生生不息,即中庸。

- 医家尚中,《黄帝内经》中和、中规、中矩、中衡、中权、中根、 中气的思想和方法十分突出。

《黄帝内经》认为五藏以守中为生死的关键,《黄帝内经,素问-脉要 精微论》:“五藏者,中之守也……得守则生,失守则死。”④脉象变化顺应

- (明)张介宾,著.类经图冀.北京:人民卫生出版社,1980: 391.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 280.

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 519.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 136.

四时、四气,即“春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权”①,才符合 天、地、人气机运行规律。

《黄帝内经》以“中”为本,把“中根”视为“神机”。《黄帝内经・ 素问•五常政大论》:“中根也……根于中者,命曰神机,神去则机息;根 于外者,命曰气立,气止则化绝。”②“中根”:高士宗:“五运在中,万物 化生,所谓中根也。”

(2) 气交人气

气交是一种天、地二气交合、交感(氤匐:)、合和一气的气机运行状 态。《易经•系辞下》:“天地氤氤,万物化醇,男女构精,万物化生。”③

《黄帝内经》认为人是天地气交生于中的产物,禀中气,居中位:“人 生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人。”④《类经图冀•运气上》:“人 禀三才之中气,为万物之最灵。”⑤

《黄帝内经》把人气的变化,归于“气交”。天气在上,地气在下,天 气下降,地气上升,天地二气交合于中,即气交。人便生活在气交之中。 气交于中枢之上,由天气所主;气交于中枢之下,由地气所主;气交之 分,人气所主,其气从之,万物亦由此化生。《黄帝内经-素问-六微旨 大论》:“上下之位,气交之中,人之居也。故曰:天枢之上,天气主之; 天枢之下,地气主之;气交之分,人气从之,万物由之。”⑥

(3) 生化、化生人气

生化、化生人气是天、地、人三才生化、交感而形成的人气状态。

《黄帝内经》认为天地二气交感化生人及万物,人气是天地二气化生

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 139.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 580.

- 苏勇,点校.易经.北京:北京大学出版社,1989: 88.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 210.

- (明)张介宾,著.类经图冀.北京:人民卫生出版社,1980: 3.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 522.

的结果,故曰:“形气相感而化生万物。”①“人以天地之气生,四时之法 成。”②“通于人气之变化者,人事也。”③

- 三才运气(三才合和、三才相应)

三才运气是以天、地、人三才气机运行为代表形成的人一气符号互动 循环系统,包括五运六气、阴阳、五行、太极、八卦等多种人气形式。

(1)应天人气

应天人气是一种同天道、天度、天数相应、互动、互通的人气,即 天、地、人三才相应、《黄帝内经》“生气通天”的人气。《黄帝内经•灵 枢经•岁露》:“人与天地相参也,与日月相应也。”④

董仲舒《春秋繁露•深察名号》:或天人之际,合而为一。”⑤

所谓“生气通天”,“生气”是生命活力或动力之气;“通天”是天人 相应,天人沟通,天人互动循环或天人合一的意思。

《黄帝内经•素问•生气通天论》:“自古通天者,生之本,本于阴阳。 天地之间,六合之内,其气九州、九窍、五藏、十二节,皆通乎天气。”⑥

天道“本于阴阳”,清静无为而为“生气”的根本,故天地万物只有 顺应天道,固本助阳,“通乎天气”,才能“却邪气” “通神明”,而不为 “贼邪”所害,否则就是“自伤”其身。

《黄帝内经•素问•气交变大论》进一步强调了上述观点,而且更注 重天、地、人三才或三气各得其位:“本气,位也。位天者,天文也。位 地者,地理也。通于人气之变化者,人事也。故太过者先天,不及者后 天,所谓治化,而人应之也。”⑦

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 478.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 209.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 522.

- 灵枢经(影印).北京:人民卫生出版社,1982: 131-132.

- 苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局,1992: 288.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 19.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 522.

王充《论衡•奇怪篇》亦持应夭人气的思想,他说:“儒者称圣人之 生,不因人气,更禀精于天。”①

董仲舒认为阴阳二气同天、地、人气息息相应,且呈现不同的气机运 行特点。他说:“阴阳之气在上天亦在人,在人者为好恶喜怒,在天者为 暖清寒暑,出入上下,左右前后,平行而不止,未尝有所稽留滞郁也,其 在人者,亦宜行而无留,若四时之条条然也……人有喜怒哀乐,犹天之有 春夏秋冬也,喜怒哀乐之至其时而欲发也,若春夏秋冬之至其时而欲出 也,皆天气之然也。”②

阴阳人气是人体内和天地二气相应的阴阳诸气,符合阴阳二气的升、 降、出、入运行规律。《黄帝内经》主张“把握阴阳”“阴平阳秘”“和于 数术”,以促进人气合和。

《黄帝内经•素问•上古天真论》:“余闻上古有真人者,提挈天地, 把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终 时。”③“呼吸精气”:张景岳注:“呼接于天,故通乎气;吸接于地,故通 于精。”

董仲舒《春秋繁露•如天之为》进一步把天地、阴阳、自然万物之气 与人气合一,进行了拟人化的描绘:“阴阳之气在上天亦在人,在人者为 好恶喜怒,在天者为暖清寒暑,出入上下,左右前后,平行而不止,未尝 有所稽留滞郁也,其在人者,亦宜行而无留,若四时之条条然也……人有 喜怒哀乐,犹天之有春夏秋冬也,喜怒哀乐之至其时而欲发也,若春夏秋 冬之至其时而欲出也,皆天气之然也。”④

五运六气的人气是在五运六气升、降、出、入等运行过程中形成的各 类人气。五运六气,五运是木、火、土、金、水五行生克运行关系的简 称;六气是风、热、火、湿、燥、寒诸气的简称。五运六气简称运气,即 五行和六气气机运行的集合。

- 陈志坚,主编.诸子集成(五).北京:北京燕山出版社,2008: 63.

- 苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局,1992: 463.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 8.

- 苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局,1992: 463.

《黄帝内经》已形成天气降,地气升,人气和的运气思想。《黄帝内经 素问•六微旨大论篇》:“气之升降,天地之更用也。” “升已而降,降者谓 天;降已而升,升者谓地。天气下降,气流于地;地气上升,气腾于天。 故高下相召,升降相因,而变作矣。”①

董仲舒在谈论天、地、人气时,进一步诠释了三者的运气关系:“天 气上,地气下,人气在其间。春生夏长,百物以兴,秋杀冬收,百物以 藏。故莫精于气,莫富于地,莫神于天,天地之精所以生物者,莫贵于 人。”②

在练功中,运气的过程常常简化为升、降、开、合四个部分:呼气主 降、主开,吸气主升、主合;天气主降,地气主升;人气主开主合,一开 一合而致气机合和。

(-)狭义的人一气符号互动循环系统

狭义的人一气符号互动循环系统是大、小宇宙局部系统——子系统视 域内的人一气符号互动循环系统,主要包括人境、人文和人体人一气符号 互动循环子系统三部分。

- 人境人一气符号互动循环系统

人境人一气符号互动循环系统,是人和自然环境互动循环运气系统的 子系统部分。

(1)四气、四季、四时人气

四季人气是一年四季春、夏、秋、冬及十二月的人气运行状态。四时 人气是一日四时(朝、日中、日入、夜半四个时辰)的人体气机运行状 态。《黄帝内经》认为,一年四季、十二月以及一日四时,天、地、人三 气运行位置各不相同,人气随天地二气的变化而变化,运行于不同脏腑。 气功、养生修炼、中医诊疗,顺应四季、四时人气,方得要领。

- 四气、四季人气。《黄帝内经-素问-诊要经终论》:“正月、二月, 天气始方,地气始发,人气在肝;三月、四月,天气正方,地气定发,人 气在脾;五月、六月,天气盛,地气高,人气在头;七月、八月,阴气始 杀,人气在肺;九月、十月,阴气始冰,地气始闭,人气在心;十一月、

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 523, 524.

- 苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局,1992: 354.

十二月,冰复,地气合,人气在肾。”①《黄帝内经-灵枢经-阴阳系日 月》:“正月、二月、三月,人气在左,无刺左足之阳;四月、五月、六 月,人气在右,无刺右足之阳;七月、八月、九月,人气在右,无刺右足 之阴;十月、十一月、十二月,人气在左,无刺左足之阴。”②《难经》继 承了《黄帝内经》的四季人气观,《难经•七十难》:“春夏者,阳气在上, 人气亦在上,故当浅取之;秋冬者,阳气在下,人气亦在下,故当深取 之。”③

董仲舒十分重视四季人气的合和运行,他在《春秋繁露-天辨在人》 中说:“人无春气,何以博爱而容众;人无秋气,何以立严而成功;人无 夏气,何以盛养而乐生;人无冬气,何以哀死而恤丧。天无喜气,亦何以 暖而春生育;天无怒气,亦何以清而冬杀就;天无乐气,亦何以疏阳而夏 养长;天无哀气,亦何以激阴而冬闭藏。故曰:天乃有喜怒哀乐之行,人 亦有春秋冬夏之气者,合类之谓也。”④

- 四季、四时人气。《黄帝内经灵枢经•顺气一日分为四时》:“春 生,夏长,秋收,冬藏,是气之常也,人亦应之,以一日分为四时,朝则 为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬。朝则人气始生,病气衰,故旦 慧;日中人气长,长则胜邪,故安;夕则人气始衰,邪气始生,故加;夜 半人气入脏,邪气独居于身,故甚也。”⑤

(2) 平旦人气

平旦人气是平旦这一时辰阳气勃发的气机状态。《黄帝内经-素问- 生气通天论》:“故阳气者,一日而主外,平旦人气生;日中而阳气隆;日 西而阳气已虚,气门乃闭。”⑥

(3) 四方人气

四方人气是一种与东、西、南、北四方相应的人气。张景岳《类经图 冀•运气下》:“南政之年,南面行令,其气在南,所以南为上而北为下,

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 124.

- 灵枢经(影印).北京:人民卫生出版社,1982: 75.

- 南京中医学院,校释.难经校释.北京:人民卫生出版社,1979: 153.

- 苏舆,撰.春秋繁露义证.北京:中华书局,1992: 335.

- 灵枢经(影印).北京:人民卫生出版社,1982: 78.

- 南京中医学院医经教研组,编著.黄帝内经素问译释(第二版).上海:上海 科学技术出版社,1981: 25.

司天在上,在泉在下,人气应之,故寸为上而尺为下,左右俱同。北政之 岁,北面受令,其气在北,所以北为上而南为下,在泉应上,司天应下, 人气亦应之,故尺应上而寸应下……正与男子面南受气,女子面北受气之 理同也。”①

李时珍《本草纲目-人部》“人气”纲目,引杜甫所说“暖老须燕 玉”、葛洪《抱朴子》“人在气中,气在人中”等观点及案例阐明了其人气 观:“医家所谓元气相火,仙家所谓元阳相火,一也。天非此火不能生物, 人非此火不能有生•…••此即吾内养浩然灵气也。”②

浏览700次

(5) 《淮南子》的混沌和气

(5) 《淮南子》的混沌和气