(一)道教作为一种文化形态,与儒学和佛教共同构成中国传统文化的主体, 并各自发挥着独特的作用。就道教而言,鲁迅先生有句概括性的说法:“中 国根柢全在道教表明道教的根基是极深的。不仅在中国,国外也是如 此,据西方学者统计,1816年至今的200年间,各种外文版的《道德经》 有250多种。其中德文64种,英文85种,法文33种,荷兰文19种,意大 利文11种,日文10种,西班牙文1〇种,丹麦文6种,俄文、瑞典文、匈 牙利文各4种,芬兰文、捷克文各3种,冰岛文2种,葡萄牙文、越南文、 世界语文各1种。另“据联合国教科文组织统计,在世界文化名著中,译 成外国文学出版发行量最大的是《圣经》,其次就是《道德经》。迄今为止, 外文译本已近500种,涉及30多个语种。”e《纽约时报》将“老子”列为 全世界古今十大作家之首。可见,老子和道教文化的地位及影响是极深 远的。

道教是以《老子》为“圣经”主体所构成的哲学思想体系,将“道” 作为世界的本原,提出以“道”为中心的宇宙本体论哲学。“道生一,一生 二,二生三,三生万物”。〇老子认为天下的万物都来自“道”,最后又恢 复到“道”,而“道”的自身则是永恒存在的。在“道”的基础上,气、 天人合一、贵柔、反者道之动等都是古典哲学的重要范畴,合于哲学意义 上的本体论定义,即是对宇宙万物本质的最根本的认识与说明。其中道论、 气论、天人合一观、贵柔学说、反者道之动法则等也成为武术思想认识论 的根源或起点。“道”是老子提出的最重要命题,其解释主要有四层涵义: 一、道是客观的、自然的,不受其他事物的干扰;二、道有虚和静的特性, 为无形无象的混成之物,无为而顺应自然不妄为;三、道是普遍法则或规 则,不以人的意志为转移;四、道是宇宙万物的本原或本性。中华武术吸 收了部分道教思想,并融入武术理论之中,以此来指导习武、用武、传武 的实践活动。

本讲只对“道论”与武术的渊源关系及影响作如下探讨。

- 伦理之道与武德

伦理之道是道教的道德观,它是世俗道德善恶观念和宗教信仰善恶观 念的综合反映。®《道德经》本身就有半部“德经”,据初步统计,全文81 章,5000字,其中有15章内容与“德”有关,43处提到“德”字。关于 “德”,老子以超常的智慧做了精辟的阐述,将德与道并论,强调“上德无 为”,显示出独具的理性和超凡的智慧。老子主张“道生之,德蓄之,物形 之,势成之,是以万物莫不尊道而贵德”“修之以身,其德乃真”“上德不 德是以有德,下德不失德是以无德,上德无为而无以为,下德为之而有以 为”。®强调在实现“道”的过程中,“德”是首要的,没有“德”,“道” 是难以实现的,修德是成道的基础。武术界同样有“未习武先修德”的信 条,无德武难成,无德也只能是乱用武技,败坏武林风气。在历史上这样的反面教训是深刻的。据说清初有八位武术名家,号称“南北八侠”,八人 发誓:“勿作坏人歹事,违者诛杀无论”。八人中了因和尚武技最高,但淫 暴无行,屡犯戒规,被百姓深恶痛绝,最终受到了其余七人的惩治。老子 在对待“止戈为武”的问题上是从“道法自然”出发,揭示“柔弱胜刚 强”的规律。老子的德治认为统治者必须要做到“无为”。一方面要做到 “绝杀弃智”,另一方面要杜绝“法令滋张'只有这样才能做到顺应民意, 推进社会,实现“德治”。老子思想开启了中国春秋战国时期的百花争鸣, 使得各学派在“止戈为武”问题上发表了不同见解,并丰富了武术和兵法 理论。在《资治通鉴》中有一段“在德不在强(武力)”的故事:一次, 魏武侯与诸大夫浮西河而下,中流顾问吴起曰:“美哉山河之固,此魏国之 宝也!”吴起对曰:“在德不在险。昔三苗氏,左河庭、右彭蠡;德义不修, 禹灭之。夏桀之居,左河济,右秦华,伊阙在其南,羊肠在其北;修政不 仁。汤放之。商纣之国,左孟门,右太行,常山在其北,大河经其南,修 政不德,武王杀之。由此观之,在德不在险。若群不修德,舟中之人皆敌 国也!武侯曰:“善”。〇据史书记载,吴起相魏时确实很重视修德,不仅重 视政德,更重视将德和士德,以及武力。强调武与德是相辅相成关系。从 现代意义上讲,武术的主要功能是健身、技击、教育和观赏,与古代制服、 致伤、致残、或致死对手有本质的区别。因此,在传武、习武、用武的过 程中以“点到为止”、“化干戈为玉帛”、“恃德者昌,恃力者亡”、尚德不 尚力为原则。

武当山戒堂有一副对联:“天地君亲师,大恩难报;仁义礼智信,至德 当修”,以示同行共勉。

- 玄妙之道与悟性

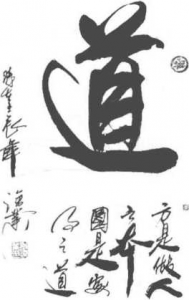

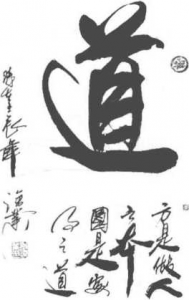

道教在形成过程中融汇了原始的鬼神崇拜、古代巫术、秦汉的神仙方 术、黄老道之学、五斗米道之说等多因素混成的传统宗教。其核心与本源 的“道”是非常玄妙、不可捉摸的。老子说:“道可道,非常道”。强调 “道”是“视之不见、听之不闻、搏之不得”。庄子也有类似的说法:“道不可言,言而非也”,“夫道有情有信,无为无形,可传而不可授,可得而 义 不可见”。中国哲学思辨方法的特色是重直觉、重悟性,以形象感知来把握事物和理解事物,这也正是武 术文化思维方式的特色。武术的一 招一式、进退开合、闪展腾挪等等 外在的表现形式,是可以传授的,也是可以观摩、修炼的,而内在的 意境、神韵、武术之道的精微与真 谛,则是只可意会不可言传的。这 就要求习武者用直觉去领悟、体验 和实践。杨式太极拳大师杨澄甫在 分析太极拳难度时指出:“历来古人 穷毕生之精力而不能尽其妙者,比 比皆是”。〇说明要掌握武术之“道”并非易事,必须在日积月累的长期苦练 中去体验。正如孙禄堂论形意拳之“化劲”时所说:“用功练去,不要间断, 练到至虚,身无其身,心无其心,方是形神俱妙,与道合真之境”(图1)。

老子《道德经》中确有一些神秘的内容,让人费解。如“深根固蒂长 生久视之道”、“玄之又玄,众妙之门”、“谷神不死,是谓玄牝”、“善摄生 者,陆行不遇兕虎,人军不被甲兵”等等,与神仙家的思想颇为相近,与 道家追求长生不老的目标有直接关系。在武术界,这种情形并不少见,诸 如一些源流不甚清楚的拳种,虚构了一批神仙高士作为拳派创始人,制造 了一些“水上漂”“草上飞”“金钟罩” “铁布衫”“隔墙打牛”“刀枪不 入”的神功,以提高其玄异程度,并延续传播着,以致走向事物的反面3 再者就是在传承的过程中,因循守旧、派系之争、故弄玄虚。如形成于唐 宋时期的市井艺人是较早进人商品市场的阶层,在与其他行业交流过程中, 逐渐形成了师徒制的“三不传” “三不收”“三不说”行规所谓“三不传”是“不尽传,不传女,不传六耳”;“三不收”是“不收有功名的弟 子,不收已婚男女,不同时收两个弟子”;“三不说”是“对人不说实话, 对同行人不说自满的话,对外人不说‘唇典’”。0透过三个“三不”可以 明显地看出,师徒制传承过程中的糟粕,直接影响到武术的健康发展。由 于武术的传承强调口传心授,使得少数拳师将本门派的技术说得玄妙莫测, 天花乱坠,夸口“打遍天下无敌手”“鬼神都害怕”。徒弟们出于求知欲望, 好奇心理,总是希望多见多学多练,尽得真传,以便早日成才。但碍于师 道尊严,却又不能多闻多问。当徒弟请求教授时,又诿以“功夫不到家” 而拒绝所请,叫人难以捉摸。日久天长,师生间就会疑虑丛生,感情上也 会产生隔阂,促使徒弟走上“偷拳”之路。有关“偷拳”的文字记载始见 于黄宗羲的《王征南墓志铭》一文中:“而(单)思南之传,则为王征南。 思南从征关,归老于家,以其术教授,然精微所在,亦深自秘惜,掩关而 理,学子皆不得见。征南从楼上穴板窥之,得梗概。”这段文字暴露了单思 南的保守思想,不愿意把真实技术教授给徒弟的事实。这种现象在武术界 各门派中都普遍存在着,至今依然有之。

同样是“偷拳”,杨露禅却开辟了一片新天地。陈式太极拳自创立起, 一直在家族中传承,并具一定规模,从不外传,也不许外传。杨露禅在屡 遭拒绝的情况下,采取装聋伴哑实施“偷拳”。杨露禅的出现彻底打破了陈 氏家族垄断的封闭与保守状态,倘若没有杨式太极拳的开放和创新,也就 不会有后期陈式太极拳的快速发展。杨露禅以开放的姿态到北京等地授拳, 只经过了两三代人就迅速将杨式太极拳发展为吴式、武式和孙式太极拳, 并得到了广泛传播,这也是杨露禅为太极拳事业所做的重要贡献。

在武术史上,还有“梅花拳”是值得特别赞许的。梅花拳社本为清代 著名的民间武术拳社组织,是义和拳社的前身。梅花拳在创立之初也是以 家族传授方式流行于民间,早期的民间传播地在清丰,在义和团运动中发 挥了重要作用。为了更多的发展义和团成员,扩大拳社组织,早期的梅花 拳传人就提出了 “不尚家传”的规矩。所谓“不尚家传”,就是不提倡“近 亲繁殖”,鼓励“一处叩头,百处学艺”。这一规矩受杨炳在《习武序》中所提“习武规矩十二条”影响深刻。据北京故宫博物院明清档案资料所载, 清康熙年间,曾为京营都司的武探花杨炳(也同丙,河南滑县人),即以梅 花拳授滑县朱兆村齐大壮,齐传给同村人唐恒乐,唐又传冯克善。〇后杨炳 在汲取古代军事、兵法思想、儒家思想和“周易”法则的基础上,写出了 《习武序》一文,®并在豫、鲁、冀一带的梅花拳弟子中流传。

时过境迁,对于今天的武术更要以科学的态度加以认识。在肯定已有 成绩的基础上,我们大声疾呼:武术界需要打假。如假广告铺天盖地;假 大师自吹自擂;假功夫招摇过市;假评判暗藏杀机;假学术瞒天过海。

- 无为之道与拳理

“无为”是道教文化的核心思想,在八十一章的《道德经》中就有十章 内容直接论述“无为”思想,可见其地位之重要。但是以往人们将“无为” 单纯地理解为“不作为”或“任意妄为”的消极状态,这是天大的误读。 “无为”的真正本意应该是“以道而为”“不妄为”,顺应自然而为,即道 法自然。老子认为“道者,万物之奥” “似万物之宗”。®这万物之本的 “道”就是无形无象的“无”,“天下万物生于有,有生于无”。©武当山有 一个特殊拳种叫太虚拳,其基本理论就是“无极”一词,它来自于《老子》 的“复归于无极”。那么,“无极”是一个怎样的状态?据此拳拳理解释: 鸿蒙无极,太虚混沌。太虚,即太极,以虚涵。太虚主先天,太极主后天; 太虚为体,太极为用;太虚守生,太极进化。生化化生,其理均一,同源 异流。并有诗为证:

无极太虚气中理,太极太虚理中气;

乘气动静生阴阳,阴阳之分为天地;

O杨炳的《习武序》,根据最新发现的清道光二十三年重抄本原件整理而成,参 见马爱民著.传统武术文化新探[M],人民体育出版社,2003 : 246

e有关《习武序》抄本,据杨炳后人杨彦明先生介绍,目前所发现的有道光二十 三年本、同治十二年本以及民国十年本。路遥著的《义和团运动起源探讨》(山东大学 出版社,未有天地气生形,已有天地形富气;从形究气曰阴阳,既气观理曰太极。

由“太极”一词,必然联想到最为流行的太极拳,太极拳也是从“无 极”而来。王宗岳在《太极拳论》中写道:“太极者,无极而生,动静之 机,阴阳之母也”。极,尽也;无极,无尽也。太极拳原理是由无极而太 极,进而才有动静、阴阳等变化。陈鑫在《陈氏太极拳图说》中也说:“拳 名太极,实天机自然之运行,阴阳自然之开合也,一丝不假强为,强为者 皆非太极自然之理,不得名为太极拳。”清代刘一明在《修真辩难》中进一 步解释说:“一阴一阳之谓道,是就道之用言;无形无象,是就道之体言。 太极未分之时,道包阴阳;太极既分之后,阴阳生道。”张三丰的《大道 论》也说:“道者,统生天生地生人生物而名,含阴阳动静之机,具造化玄 微之理,统无极,生太极”。王宗岳《太极拳论》又说:“虽变化万端,而 理惟一贯”。指出拳术的千变万化之中贯穿着一个“理”,实质上就是老子 所说的“道”。太极拳的思想也认为由根本的“理”,而生出了阴阳、动静、 刚柔、虚实、快慢、进退等对立统一,互为因果的变化规律。太极拳演练 中以缠丝为主,生化出各种大圈、小圈,循环不息。陈鑫《陈氏太极拳图 说》称:“至于手足运动,不外一圈”;又说:“圈是周身转,不但手足,而 手足在外易见,故以手转言之”。这种圆圈运动理论与老子解释的“道”是 万物之始、万物之宗是相同的。后世庄周将这一学说加以发挥,认为“道” 在时间上有始而无始,在空间上有而无;而北宋周敦颐则据此作《太极图 说》,即“无极而太极,太极动而生阳,动极而静,静而生阴”;“五行—— 阴阳也,阴阳一一太极也,太极本无极也”。描绘出“无极——太极——阴 阳——五行——万物”这样一种宇宙万物生成与发展的理论,太极拳正是 在这种理论指导下逐渐构建而成的。

“圈”也罢,“道”也罢,讲的都是周而复始的“圆运动”,这与太极 图和太极拳构成天然的巧合。根据北京思维技能研究所的最新研究认定:“太极图”是流淌了数千年的黄河、洛河二水相汇形成的自然景观,是大自 然“仿生复制品”。根据对古气候、古环境、古人类研究的考古发掘证明, 黄河、伊河、洛河三川交汇的洛讷地区(今河南巩义市南河渡乡),万年前 后,曾是森林覆盖、水草丰茂、古象成群之所。对于以采集、渔猎为生存 基础的远古祖先来说,条件最为优越。故而夏商周的政治文化中心都在河 洛交汇地区。〇〇 “武当内家拳法代表门派及功法述列——武当太虚拳”中还强调:真元一脉分 三乘九门,即上乘三门为太虚、太乙、太清;中乘三门为清虚、玉虚、灵虚;下乘三门 为无极、至极、太极。参见李发平,“河出图,洛出书”,《河图》《洛书》诞生于黄河、洛河是世所公认 的。《河图》《洛书》是天文学时代的人类符号,而后的《八卦》《易经》 又是公认的中华文化之源。今位于洛讷以东约一公里的洛口村,村东黄河 畔有一高出河床80米的台地,名“伏羲台”。据传即伏羲“观河水东流, 察日月交替,思赛暑循环,构演八卦”之处。隋文帝开皇二年(公元582 年)又在此敕建“羲圣祠”;元代曹铎在祠侧建“河洛书院”;晋嘉《拾遗 记》卷一载“伏羲为上古,观文于天,察理于地……是以图书著其迹,河 洛表其文”。这样看来伏羲在此推演八卦肯定是无疑的在《中国古代文 明大图集》中有“伏羲画八卦,文王作周易”之说,现在前者已得到验证。

登伏羲台,观滚滚黄水西来东去,看滔滔白色洛水西南而来,黄白两 水相汇,即刻扭成一团(黄白二水因比重不同并不混淆)。而两河之水流内 卷各成一“涡漩”,远远望去,是一幅活生生的“太极图”。以此推测,伏 羲在该台上推演八卦之时,太极图正是从这儿“仿生”而来。®后来,中医 理论将太极图移植到人体上,并以脉象加以表示。如中脉为弦线,督脉为 太极图阳鱼之外的边线,而任脉为太极图阴鱼之外的边线,使得物象与脉 象有机的结合。让静止的太极图变为动态的太极图。

发展到今天,武当三丰太极拳总结出了“五个三”的修炼规律。三样 架势:高架、中架、低架;三种道理:拳德人理、拳艺道理、练拳原理;三层功夫:易骨、易筋、洗髓;三类劲力:明劲、暗劲、化劲;三级练法: 有意松柔化僵,练气吐纳初级阶段;无心积柔成刚,养气采补中级阶段; 随意刚柔相济,神气混元高级阶段。》在技击方面除了化劲外,还需要有内 劲。正如《太极拳经歌诀》所述:“拿住丹田练内劲,哼哈二气妙无穷,动 分静合屈伸就,缓应急随理贯通”。这些规律反映了太极拳体系的科学性和 有效性。

形意拳《无极歌》曰:“人生太空,无争无竞,意境浑然,不着踪影”, 这与《老子》的“惚兮惚兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物”,所强调的 “道”对“象”、“物”的决定作用有着异曲同工之妙。《老子》的“善为士 者不武,善战者不怒,善胜敌者不与”和形意拳所强调的“内劲”功夫 “以无形之意,接彼有形之表”是一致的,其中“六合”更体现了这样的一 个规律。关于“六合”,在《九要论》中专门有“六要论”强调的就是此 论,并有其独家的风格。有内三合:心与意合、意与气合、气与力合;外 三合:手与足合、肘与膝合、肩与跨合;正六合:两肘相合、两手相合、 两足相合、两膝相合、两肩相合、两胯相合;斜六合:左肘与右膝合、左 手与右足合、左肩与右跨合、右肘与左膝合、右手与左足合、右肩与左胯 合;内外合等多种“合法”。这“六合”也是形意拳的早期“六合拳”的 来历,其后又称“六合心意拳”或“心意六合拳”。®除此之外,还有两种 “六合”说法,即外六合:背与肩合、肩与肘合、肘与手合、腰与跨合、胯 与膝合、膝与脚合,它便是发力的顺序;内六合:脑与心合、心与意合、 意与气合、气与力合、力与筋合、筋与血合。以脑心合动,为之意;以意 导气,外见是力。它反映了物质与精神相互转换的基本规律。按照《形意 拳谱》中所概括:“一言以蔽之曰,六合者,乃一动无不动,一合无不舍, 合体为劲,百骸动在其中,整劲由此产生矣”而言,这便是形意拳追求 “外顺内合”的核心目标。

据考证,峨嵋拳为一位道姑所创,其拳法受到道教思想的深刻影响。 峨嵋拳主张后发制人、以静制动,以及因敌之势、乘乱之机,不招、不架、刘嗣传著.武当三丰太极拳自然之道与象形拳不格、不拦、不接手的打法,贯穿了道教“无为、贵柔、法水、主静”等 思想。老子说:“天下之至柔,驰骋天下之至坚”;“莫柔于水,天之柔弱莫 过于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之,弱之胜强,柔之胜刚,天 下莫不知,莫能行”。峨嵋拳技击中的“不接手”,视为道家“无”的技击 特色。峨嵋拳技击战略思想是“以静制动,以柔克刚,因敌变化,后发制 人”,这一思想来源于老子的“反者道之动,弱者刚之用”辩证法,即向事 物的相反方向转化并循环之。他认为最柔弱的事物总是能控制坚强的事物。 应该指出的是:老子所谓的“柔、弱”并非软弱无力,更不是说弱者战胜 强者,而是一种坚韧不露,蓄势待发,外柔内刚的状态。“示之以虚,开之 以利”,即是这种“柔、弱”的表现形式。这样做是为了诱敌深人,然后根 据对手出现的破绽采取相应对策,这便是“后发制人'其结果是“先之以 至,我之反击极为迅捷,先中敌方,使敌方由主动转化为被动,而招致失 败”。

“人法地,地法天,天法道,道法自然”是所有道教的自然法则和追求 的最高境界。“道法自然”不仅是指自然界的万物和自然规律,而且是一种 抽象的意义,一切都是由之创生的。武术所追求的道,实质就是“天人合 一”。以自然界的动物和植物等为参照物,结合武术的技击特点创编而成的象形拳。

- 1象形拳的雏形

象形拳源于古代的象形舞,而象形舞最初为图腾崇祀舞。据《尚书• 益稷》记载:“击石拊石,百兽率舞”,这是我们祖先会象百兽之形的描述, 而这个“象形”又构成武术的雏形。汉代便有了所谓的“猕猴舞”,“汉书

檀和卿为称猴舞”。但最有影响、又有文字记载的要算汉代名医华佗〇所创 的五禽戏。®在《后汉书》中,华佗对弟子吴普说的一段话就确切地记载了 此事。“是以古之仙者,为导引之事,熊颈鸱顾,引輓腰体,动诸关节,以 求难老。吾有一术,名五禽之戏。一曰虎、二曰鹿、三曰熊、四曰猿、五 曰鸟。亦以除病,并利蹄足,以当导引”。由此,导引术融入武术之中。五 禽戏当是各类象形取意的模仿动物拳种的早期鼻祖。就连名气最大的少林 派上乘拳中的“五拳”也效仿了五禽戏而成。据传元时山西太原人白云峰 坂依少林,与少林武僧切磋技艺,他在研习少林武技中不断汲取精华,结 合旧学而创龙、虎、豹、蛇、鹤五式,故名五拳。《少林内功秘传》记载: “五拳者,即可练精、力、气、骨、神之法也。故创此五式,使内外并修而关于“华佗”研究的新说。历史上大约存在过一个叫华佗(? -208)的人, 按照现在的行政区划,他是安徽省亳州市谯城区人.,据说华家原本是当地望族,到华佗 出生时家道已经中落,不过依然看得出是有学问的人家,要不名字怎么起得那么怪。 “佗”,乃负栽之意,表明父母期望他长大后能担当重任。对华佗神医的三点质疑:一是 寿命问题。《后汉书•华佗传》描述华佗“年且百岁,而犹有壮容,时人以为仙”,更有 一些史料记栽华佗寿至一百五六十岁仍保持着六十岁的容貌。这些神奇的文字显然连累 了其他有关华佗记载的真实性。二是利斧开颅。按照现有常识,东汉末年能进行内脏手 术已经让人匪夷所思,用利斧子做开颅更是天方夜谭。古时候既无法化验血型,也不能 输血,外科手术中病人失血如何补充?用斧子开颅,且不说力度如何掌握,既没有吸氧 设备,也没有心脏起搏设备,手术成功率肯定为零。三是无师自通.在汉后漫长的一千 多年里,为什么再没有出现一位像华佗式的中医外科高手?假如华佗当年没有进行许多 次人体解剖,他怎么可能掌握复杂的人体结构?在封建时代,他又是如何得到那么多可 供解剖的遗体?著名史学家陈寅恪先生研究认为:华佗的事迹实际来自印度神医耆域的 故事。联系到华佗同时代的“曹冲称象”也来自印度佛教传说,这种说法具有一定的可 能性。综合研究认为:历史上可能确实有过一位叫华佗的名医,后来有人把他捧为神 医,并持之以恒添油加醋,于是越来越像非人类了。久而久之,反而让人怀疑华佗是否 原本就是个虚拟人。参见朱辉• “虚拟人”五禽戏,是指由汉代医学家华佗在继承前人导?丨论理和实践的基础上,经过提 炼,创编的简便的模仿五种动物动作来增强体质,祛病延年的锻炼方法。华佗曾对弟子 吴普说:“吾有一术,名五禽之戏。一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟。亦以 除疾,兼利搋足,以当导引。体有不快,起作一禽之戏,怡而汗出,因以著粉,身体轻 便而食欲”。吴普听了他的话认真修炼此术,其结果,到了 90多岁眼不花、耳不聋、牙 齿齐全c据考察,华佗原创的“五禽戏”具体动作早已失传,而后世所传“五禽戏”当 为后人所编,其运动形式有多种。晚清时期的“五禽戏”有两个特点:一是动作难度的 降低,似乎更适合老年人研习;二是动作过程中增加了对呼吸方面的要求,加强了意念 方面的锻炼作用„达于化境也。鹤拳练精、豹拳练力、蛇拳练气、虎拳练骨、龙拳练神。上 述五拳,如能练至精纯之境,则精固、力强、气聚、骨坚、神凝。五者相 合,互为融化,为用之妙,不可尽传。倘以制人,则一举手,一投足之间, 纵顽强之敌,亦可折服”。实际在少林寺有两种形式的“五形拳”:一是以 缓慢柔和为主的“五形柔术”。它是练体养气的方法,用在内主于强体,在 外以气催力克敌制胜。二是以刚为主的“五形八法拳”。其中鹤形拳法稳实 轻柔,聚精凝神,主练“精”;豹形拳法发力迅猛,拳势暴烈,主练“力”; 蛇形拳法曲折缠绕,开合得宜,主练“气”;虎形拳法腰实臂沉,发劲刚 强,主练“骨”;龙形拳法主张意义为先,凝神守中,主练“神”。南派拳 种中,“五行拳”和象形拳较多,后来又逐渐形成了以“飞禽、走兽、水 域、昆虫”等分类的各色拳种,可谓是形象逼真,多姿多彩。

4.2象形拳的分类

象形拳就是模仿动物的动作,并结合技击的一类拳法。按物种分类至 少有四大类:一、飞禽类。拳术有鹤、鹰、鹞、燕、鸡、鸭、鵝、大雁等;二、 走兽类。拳术有蛇、虎、豹、犬、猴、猿、熊、马、猫、猩、象等;三、 水族类。拳术有龙、鱼、虾等;四、昆虫类。拳术有蜘蛛、螳螂拳、 蝎子等。不仅如此,有时一种象形拳中有多个象形,如鹤拳中就有飞鹤、 鸣鹤、食鹤、宿鹤四种;形意拳基本拳法有龙形、虎形、猴形、马形、鼍 形、鸡形、鹞形、燕形、蛇形、骀形、鹰形、熊形等十二形;心意拳基本拳 法则有龙形、虎形、猴形、马形、燕形、鸡形、鹞形、鹰形、熊形、蛇形 等十形。如果把嵌入动作名称的动物都算上,那可以称得上是数不胜数。 有人研究认为:“中国拳术也是从自然的生命动态中以及各种飞禽走兽的动 态中取其形象。武术取飞禽走兽之物象也是一种深层意蕴的攫取。在武术 家看来,象形拳虽模拟物象动作,但更紧要的是观察飞禽走兽在捕食、猎 物、争斗、逃遁、拼搏、觅生中的种种部位,身躯间密切配合,如何调息、 调气、调身,如何蓄力、积势、发力、发势、克敌制胜,从中悟道,启示 灵性”。》的确如此,象形拳不单单是像某种动物,更重要的是它的技击性。

- 3螳螂拳的传奇

螳螂拳是象形拳中的典型代表,由明末清初山东墨人王朗所创„相传 〇姚金明.中国武术与书法艺术的比较研究[J],民族文化月刊,丨王朗幼年好武,曾到河南少林寺学艺,后因清兵焚烧少林寺便逃回老家山 东,继续苦练武艺,总因身材矮小与师兄交技屡屡失败。于是为提高技艺, 遂出走峨嵋山、昆仑山,遍历名山大川,到各地寻师访友。某日行至一深 山老林,正在饥肠辘辘之时,忽闻钟声当当作响,抬头见一山寺,便顺着 崎岖小道蜿蜒而上,想讨口饭充饥。待进得寺院,见众僧正在习武,僧人 们对这位不速之客毫不理踩,十分冷漠。双方话不投机,大动干戈,众僧 却无一人是王朗的对手,寺内老僧闻报,顾不上静坐打禅,急奔前院。王 朗胜了众僧,正为自己功夫大有长进而沾沾自喜,并没把这个干瘦老僧放 在眼里,谁知行手飞脚之间,王朗已被老僧赶出寺门。王朗败于山中,仰 卧在一棵槐树之下,恼羞难耐。此时,见槐树下有两只螳螂正为一小虫而 厮杀格斗,它们勾、拉、蹦、跳、提、拿、封、逼的本能动作,使王朗茅 塞顿开。他捕捉螳螂回到山下,以草杆斗之,反复琢磨,最终悟出了沾、 粘、蹦、跳、扎、闪、勾、搂、扑、按、采、封、逼等技法,经过反复练 习后,重返山寺与老僧交手,运用捕禅招法,竟使老僧无法招架。遂老僧 与王朗交为朋友,两人朝夕相处,切磋武艺,使螳螂拳日臻完善。

螳螂拳在发展的过程中,按照地域分为南北两大派系。其突出特点是, 动作刁敏,弹突有力,短中寓长,长短并用,刚中含柔,柔里有刚,要求 做到刚而不僵,柔而不软,快而不毛,脆而不短,重而不滞,散而不乱。 其他象形拳与螳螂拳基本一样,是在象形模仿、格物取意和顶礼膜拜的基 础上而产生的独特拳种。符合道教主张崇奉宇宙本体自然规律,万事要 “依乎天理”、“顺道”而回归于自然。最具影响力的莫过于老子的“人法 地、地法天、天法道、道法自然,是以得道者,得自然也”。即得到自然界 客观规律的认识,以求得自身的超越和解脱。

不仅如此,许多拳种在修炼过程中,始终贯彻着“天时、地利、气候、 季节、方位”等自然规律。如《少林大法•拳法练习之程序》说:“每日早 起练习拳法之先,必面向东方”;流行于广东的“少林八卦五行功”,根据 春夏秋冬季节的变化,分别练桩功、坐功、走功和卧功,对肝、心、脾胃、 肺能起到相应的作用。金恩忠在《少林七十二艺练法摘要》中引妙兴大师言,练功若每日两次,“以子午二时各行为最佳。盖子过阳生,午过阴生。 合阴阳二气而融合,则混然成太极之象”。若每日练功一次,“则须于子后 午前行之,盖此时阴阳交泰之际,犹得气之盛也”。武术拳师通常所说的 “守子时”,便是指子时练功。又如峨嵋拳是宗法自然的拳派,在修炼过程 中要求“顺乎自然,不违自然”,方能获得好的效果。对此拳经有所论述: “尔以意求,我以自然,自然功成,无影无形,意在外形,其体自松,其气 自盈,其道自通,内功通灵,玄妙自求”。并强调“轻描淡写,体神之法, 自然中求真,峨嵋门径,功成于不知者,拳出于无意,功至化境”。要求在 练习拳术时,自然放松,不僵硬而执着,在自然中求真。

5.贵柔之道与战术以静制动、以柔克刚任何事物的动静与刚柔都是相对平衡的。《老子》认为:“致虚极。守 静笃,万物并生,吾以观其复。夫物芸芸,各复归其根,归根为静”。虚静 是道家与道教追求的一种高深境界。武术所有的套路、搏斗以及功法也都 有这方面的要求,只是侧重点不同而已。如太极拳“虚静”要求更高一些, 徐致一在《太极拳之练法》中称:“虚静……乃太极拳最精微处。虚静者, 即实中求虚,动中求静之谓也。初练时,姿势揆其用意,是从实处练也。 今当并此形迹而泯之,故谓之实中求虚。太极拳开式时,曰由静而动,收 式时,曰由动而静。今则式式之中,处处皆当作由动而静想,务使一切姿 势强调静,即是静,静即是动之意,故谓之动中求静。”“以静待动”也是 武术技击战术法则之一,与兵家“兵以静胜”的战术原则是一致的。“以静 待动”是指以沉着镇静、毫无妄动的警戒,对待对方的进攻利诱等各种变 动,待寻变动中露出的空当,一举出击,攻而制之。这个“空当”是在对 方运动中暴露出来的,也正巧体现了“打动不打静”的又一战术法则。俞 大猷在《剑经》中将这种打法,总称为“彼忙我静待,知拍任君斗”。只要 一动便是全动,正如《吴越春秋》越女论剑所说的:“凡手战之道,内实精 神,外示安仪,见之似好妇,夺之似惧虎”。〇另有“能动能静,拳道之圣;动而不静,拳道之病。”总之,静是战术,动是目的。

所谓“以柔克刚”,就是用柔顺的劲力和招势,战胜刚强的劲力和招 势。它的理论基础来自于《老子》的:“柔胜刚,弱胜强”思想。《老君二 十七戒》中有:“行无为,行柔弱,行守雌,勿先动”的告诫,并提出一系 列柔弱胜刚强的原则方法。在太极拳推手中有许多与之相应的说法。如以 小力打大力、无力御有力、以巧力胜拙力、不丢不顶、无过不及、顺手牵 羊、引进落空、四两拨千斤等等,这方面的例子不在列举,本文以其他方 面的例子加以说明。在武术攻防对抗中,采取“以柔克刚”的战术,是守、 柔、退、弱的战略战术思想,不是单纯的消极防守,而是以守为攻,以弱 胜强,以柔克刚,以屈待伸。以柔克刚说认为,柔劲的力度比刚劲小,但 由于其势圆转柔活,不仅善于变化,而且劲力绵绵不断。刚劲的力度虽比 柔劲大,但由于其势刚直快疾,不仅缺乏变化,而且劲力一发即逝。刚劲 一发不中,即出现“旧力略过,新力未生”的空隙,有可能被对方乘而击 之。柔劲一应不果,还存再应之势,有继应之力。因此,以柔应刚,虽弱 尚能自保。如果以刚应刚,刚度不如对方必败,若两刚均衡,硬斗硬拼, 则两败俱伤,能自保不懈,持久无隙,方可言克敌制胜。

“以柔克刚”的战略战术思想在实战和演练中主要体现在以下几个方 面:柔中寓刚,或外刚内柔、刚柔结合;刚柔互易,或运柔成刚、化刚为 柔;刚柔并济(以刚为主、以柔为主,刚柔结合);柔化刚发,刚阻柔乘。 要牢记:“柔中有刚攻不破,刚中有柔力无边”;“刚则柔,柔则刚,刚柔相 济谁能防”。这种辩证关系寓于武术运动的全过程。

后发先至、崇下尚退“后发先至、崇下尚退”的战略思想深受道教理论的影响,老子在《道 德经》中反复强调“后”和“下”的观点。他说“吾有三宝,持而保之; 一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。”所谓“不敢为天下先”就是要谦虚 和善,柔弱自守,否则,就会事事争先,不愿落后,往往会导致死亡,即 “舍后且先,死矣”。老子还以江河做比喻,认为它在下流,所以才能成为 “百谷之王”。要想成为百姓的君王,必须言语恭谦;要想站在百姓的前面, 必须把自己放在百姓的后面,即“是以欲上民,必以言下之;欲先民,必 以身后之”。这种从“后”和从“下”的思想用于战争,就是不取攻势而取守势,不轻易前进却愿意后退,即“吾不敢为主而为客,不敢进寸而退 尺”。根据这些理论,老子又提出了“勇于敢,则杀,勇于不敢,则活”的 “生死观”。

少林以拳勇名天下,然主于搏人,讲究“强打强攻,先发制人”,而内 家拳和内功拳等则在技击时则讲究“后发制人,以守转攻”。那么,为什么 同样是武术拳系,在技击战略上却出现如此相悖的理论呢?究其原因主要 有两点:一、两类拳种是在不同理论基础上形成的。少林拳深受佛教的影 响.,以慈悲为怀,惩恶扬善,先由早期寺内的健身、护院所需,发展为后 来的僧兵,以及参与寺外的战争,要求参战者有精湛的武艺和先发制人的 本领;而内家拳深受道教的影响,以静制动,以柔克刚,以守待攻,重视 性命双修,追求长生不死的人生价值。二、两类拳种是在不同思想基础上 发展的。少林拳主要是受到佛教“禅学”的影响,而内家拳受到道教“哲 学”影响更多。内家拳讲究动静、阴阳、刚柔、强弱的辩证关系。传统哲 学认为:动之始生阳、生刚、生强;静之始生阴、生柔、生弱。而“动静” 之极为“物极必反”,也就是二者的相互转换。《庄子•论剑》有:“夫为剑 者,示之以虚,开之以利,后之以发,先之以至”。俞大猷在《剑经》中也 说:“技击关键不外乎‘后人发,先人至’一句,问如何是顺人之势,借人 之力?曰:明破此,则得其之妙之诀矣。盖经知他出力在何处,我不于此 处与他斗力,姑且忍之。待其旧力略过,新生未发,然后乘之。所以顺人 之势,借人之力也。”谚语有:彼不动,己不动;彼微动,我先到;后人 发,先人拳。就是根据对方的意图,诱敌深人,在避实就虚的情况下,取 得有利条件,迅即转守为攻。其中包括识势、得机、乘隙、择途、逞技的 全过程。

总而言之,“道论”是最重要的哲学命题,是认识世界的本体论,反映 了道教的核心思想。道对武德、拳理、象形拳、悟性、战术等影响深刻, 以至于影响到习武者对武术原理的新认识,并不断地丰富着武术内涵,以 此来指导习武、用武、传武的实践活动。

浏览760次