提到“武术文化”一词,总有一种“说不清,道不明”的感觉,就连 以“武术文化”研究自居的人,也只能是“王婆卖瓜,自卖自夸”,难以说 出一个所以然,这是不争的事实。这种事实与感觉来自于两大方面:一是 客观的:①武术技术博大,流派众多,包括有千百种徒手和器械套路,再 加上搏斗和功法等内容就更多了;②理论精深,在其形成的过程中与多学 科有着千丝万缕的联系,依附规律明显;③武术文化是客观存在的社会现 象,但现实对它的科学解释明显不够,或者说理论研究滞后于技术发展; ④武术文化研究长期处于低水平徘徊的局面,抽象化现象严重。二是主观 的:①武术文化缺乏客观标准,其分析与评价以主观的、经验的、感悟的 占主体;②对武术现象的解读基本处于一种生搬硬套、牵强附会、故弄玄 虚的状态,人为因素过重;③受习武者自身思维观念和文化水平的限制, 不断的制造神话、神功,难以具象化的解读武术历史人物和现象……倘若 武术文化研究不能走出抽象化、定性化、主观化、人为化、神秘化、玄虚 化的“怪圈”,也就不会有突破性的进展,更不能有理论创新。

提到“武术文化”一词,总有一种“说不清,道不明”的感觉,就连 以“武术文化”研究自居的人,也只能是“王婆卖瓜,自卖自夸”,难以说 出一个所以然,这是不争的事实。这种事实与感觉来自于两大方面:一是 客观的:①武术技术博大,流派众多,包括有千百种徒手和器械套路,再 加上搏斗和功法等内容就更多了;②理论精深,在其形成的过程中与多学 科有着千丝万缕的联系,依附规律明显;③武术文化是客观存在的社会现 象,但现实对它的科学解释明显不够,或者说理论研究滞后于技术发展; ④武术文化研究长期处于低水平徘徊的局面,抽象化现象严重。二是主观 的:①武术文化缺乏客观标准,其分析与评价以主观的、经验的、感悟的 占主体;②对武术现象的解读基本处于一种生搬硬套、牵强附会、故弄玄 虚的状态,人为因素过重;③受习武者自身思维观念和文化水平的限制, 不断的制造神话、神功,难以具象化的解读武术历史人物和现象……倘若 武术文化研究不能走出抽象化、定性化、主观化、人为化、神秘化、玄虚 化的“怪圈”,也就不会有突破性的进展,更不能有理论创新。

本讲提出具象化》的构想和实践,实质是对现阶段抽象化研究的否定和 批判,实践的初步结果证明:中国的武术文化研究不能在“混沌”和“模 糊”中前行了,否则,将会走向萎缩,乃至消亡。传统武术发展到今天的 尴尬境地就是最好的例证;传统的中医学受到极大的质疑也在于此。对此, 我们必须要有清醒的认识和高度的重视。

1.武术文化研究中的不良倾向观地讲,30年来在武术文化研究方面取得了长足的进步,其主要标 志有:①以1990年在敦煌召开的“中国武术与传统文化学术研讨会”为里 程碑意义的学术活动,首次明确提出了武术文化研究的方向,并出版了 “论文集”,其中有部分文章涉及宏观上的武术与传统文化的关系问题等。 同年,旷文楠主编的《中国武术文化概论》出版,作者从中国传统文化的 大背景下来考察武术,较为系统地论述了武术与多种学科的必然联系,并 提出了武术的三层文化结构(器物层、隐形层、最深层);武术文化形态最 终形成于宋元明清时期的结论。②20世纪90年代以来,各类学术研讨会增 多,具有真正意义的系统化武术文化研究也是在此时。仅以当时的《体育 科学》杂志发文为例,《武术的内外兼修和它的中国传统哲学基础》(温力, 1990.3)认为:天人合一观、形神统一观、阴阳学说和气理论对武术的内 外兼修产生过深刻影响。《中国古典美学与武术》(胡小明,1990.5)认为: 中国古典美学的特殊内容,如气韵、形神、阴阳、刚柔等,为中国武术所 吸收,形成了中华武术的主要审美特征。《简论中华武术美学思想》(蔡宝 忠,1992.2),从仁义、德、乐、圆、和谐五个方面,阐述了武术美学因素 的理论基础、内涵所在、表现形式、核心价值和本质特征。《试论中国武术 文化的结构》(李成银,1992.1),提出了武术文化体系具有稳定的“三观论”结构:即价值观、伦理观、技击观等等。当时最精辟的语录有:武术 是文化,是高雅的文化;武术是体育,又高于体育等等,并将武术确定在 体育这个文化圈内是一种共识,较好地解决了武术是体育?是文化?的争 论。③近10年间,“武术文化”研究居于基础理论研究的第三位,并有少 量博士论文和专著出版。如韩雪著《中州武术文化研究》(人民体育出版 社,2006),为地域武术文化研究奠定了基础,从少林拳、陈氏太极拳和苌 家拳的本体模式和文化特色做了分析和研究。乔凤杰著《中华武术与传统 文化》,从经验心之构建和超经验心之彰显两个层面上探讨武术与传统文化 之主流形态兵法、道家、佛家、儒家等内在关系,并对传统文化影响下武 术的复合理性进行研究,它不是一般性理论阐述,而是哲学意义的探究。

王岗著《中国武术文化要义》,以专题的形式回答着“武术文化”相关的问 题,如中国武术:传统哲学思想的凝结、一种民族化的生活方式、一种追 求教化的文化、一种理想化的技击艺术、一种享受过程的文化、一种浓郁 的宗教文化、一种兵学文化的展示、一种君子文化的新诠释、传统审美文 化的归属。……与此同时,也暴露出研究中所存在的各种问题,下面将突 出的问题加以剖析。

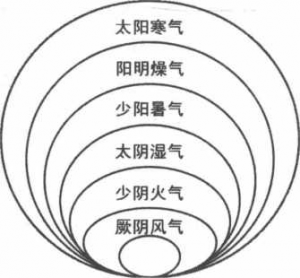

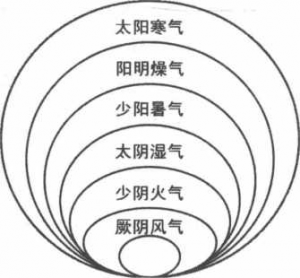

- 1无限放大武术文化内涵武术是一种社会文化现象,从产生到成熟,经历了漫长的了历史演进 过程,我们习惯将其称为晚熟规律。晚熟的原因在于依附于其他学科的滋 补,也就是人们常说的:武术与古典哲学、伦理学、美学、中医学、民俗 学、兵法、养生理论、宗教、文学、艺术等有着密切的联系。也正是由于 联系密切,才加重了人们对武术文化的理解,研究中便出现了无限放大武 术文化内涵的现象。最典型的就是武术与哲学部分,动则用“太极、阴阳、 _五行、八卦”说事。当下有关这方面的著述颇多,但真正阐述明白的、令 人信服的成果又有几何。按照传统的说法,“太极、阴阳、五行、八卦”体 系是占卜与数学的结合产物,按照现代的说法则是预测与逻辑的复合体,二者的结合便增大了它的模糊性,不仅适用于武术,而且广泛适用于各个 行业,可谓是“其小无内,其大无外”,包罗万象。正因为如此,太极拳、形意拳和八卦掌与“太极、阴阳、五行、八卦”系统似乎挂上了钩。倘若 从武术发生的角度分析,便可以清楚找到“实践在先,理论在后”的规律。

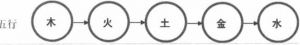

- 我们通过实际考察得知,武术的产生首先是一种实践活动,无论是狩猎、 武舞、巫术和战争等都是如此,实践活动的不断提高实质是认识提高的结 果,一定会符合“实践—认识->再实践—再认识”的发展规律。在武术形 成的过程中还有另一种情形,那就是依据理论去创造技术,其实太极拳、 形意拳和八卦掌都属于前者。如太极拳定名之前,经历过长拳、圈拳、绵 拳、十三式等,其中在“长拳”向“绵拳”的过渡中,包含有两个重大变 化:即技术由快到慢的变革、理论由无极到太极的支撑。太极拳名家傅钟 文先生曾深有感触地说过:“我认为太极拳的功夫,不是先有理论,而是前 人长期实践,经过许多时间,很多名家逐步积累经验,然后加深理解,付 诸实践,逐渐产生了一套丰富的论著(理论)。”》形意拳也是如此,形意 拳又称行意拳、心意拳、心意六合拳,此拳“象其形,取其意”,以“劈、 崩、钻、炮、横”五行拳为主体,对应于自然界的“木、火、土、金、 水”。而八卦掌同样经历了几次改易,称“推磨圈、推掌、转掌、八掌、八 卦掌”,现在有人称作“八卦掌、八卦游身掌、八卦连环游身掌、柔身八卦 掌、龙形八卦掌、形意八卦掌、阴阳八盘掌”等名称。那么,在太极拳、 形意拳和八卦掌尚未定名之前,它们的理论基础肯定不是“太极、阴阳、 五行、八卦”,这种带有玄理的东西是后人逐渐添加上去的无疑,很值得反 思。有研究证明:“转掌”向“八卦掌”的变易,是董海川将易理与拳术结 合的经典。由于八卦掌其转行的圆圈符合“八卦图”形象之故。董公的碑 文中有“异人授董海川以河图洛书,董遂按易理、卦形发明斯术”句。在 这里我们不禁要问:三个拳种创立者的祖辈都出身于农民,怎么可能用如 此高深的理论来指导具体的技术?其实三个拳种的定名过程就反映了技术 和理论的不断完善过程,绝不是一蹴而就的。也曾有人用内生型理论(直 接从习武实践中总结的口诀、要术、秘法、谚语等经验认识)与外源型理 论(直接借用于古代的太极、阴阳、五行、八卦学说等观念认识)回答这 样的问题,当用经验的认识难以解释武术现象时,就为观念认识提供了逻 辑的必然性和可能性。如学科的近缘关系和依附规律。至此,可以直言: 以上三个拳种的共同理论体系无非强调的是“圆、活、变”。太极拳更讲究缠丝劲、螺旋劲,其推手所产生的效果并非“阴阳”,而是生物力学的作 用;形意拳更追求拳势紧凑、劲力精巧;而八卦掌更突出走摆翻钻、掌变 无端。一些过多的强调和渲染武术与“太极、阴阳、五行、八卦”的联系,都有夸大其词、牵强附会之嫌,不宜提倡。

至于伏羲衍生的太极图,反映了阴阳哲学观念和法则。太极图是一个 相对封闭的系统,最早叫“天地自然河图”,也有称“圆图”、“古太极 图”、“先天图”、“太极真图”的。最近也有人把它称为“世界第一图”。

根据北京思维技能研究所的最新研究认定:“太极图”是流淌了数千年的黄 河、洛河二水相汇形成的自然景观,是大自然“仿生复制品”。〇太极图是 中国文化的典型符号,道教崇尚太极图,韩国的国旗有之,美国著名物理 学家玻尔家族族徽中心也是这个图案。国内外武术馆校使用太极图案的就 更多了。对于外国人来说,习武和太极图体现的是中国文化的符号。

1.2生搬硬套多种学科理论由于武术理论在形成的过程中,依附于多学科的滋补与融合,造成了 它的晚熟。晚熟还有“都市规律、禁武规律、排他规律”等。研究实践告 诉我们:多学科对武术的滋补与融合一定是有结合点的,这个结合点就是 学科的部分或局部,而非全部或整体。倘若缺乏“结合点”,其后果必定是 生搬硬套。在构建“武术学”的进程中,类似的现象比较多见,让人难以 置信。如武术美学、武术医学、武术哲学、武术仿生学、武术人体构造学、武术生理学、武术生物力学、武术心理学、武术行为学、武术表演学、武 术技击学、武术教学训练学、武术养生保健学、武术健身学、武术社会学、武术发展学、武德修养学等等,®不一而足。这哪里是学科的构建?简直就 是“拿来主义”。再以“武术美学”为例,武术与美学的联系是客观存在 序的,表现在外部既是姿势美、劲力美、节奏美、神韵美、名称美等,而表 二根据三个资料整理所得:白洪顺,邓凤巧.试论武术理论体系的基本学科 [C],参见郝心莲主编,武术科学研究(二),兰州:甘肃教育出版社,现在内在的既是仁义、德、乐、圆、和谐等方面。我们不能因为武术与美 学有联系,即称为“武术美学”,而称为“武术美学因素”更准确。为什 么? 一是中国美学是一科古老而年轻的学科,具有完整的、独立的学科体 系。《庄子•知北游》有:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物 有成理而不说,圣人者,原天地之美,而达万物之理”之语。封建社会承 认美学的存在,但又不能广泛的宣传,这充分体现了农耕生活背景下的 “内敛”倾向。二是“武术美学”并不是简单的“武术+美学”或“美学 +武术”,而是武术外部和内部因素与美学的某些因素结合的产物。正如 《体育美学》是由多个运动项目的美学因素聚合而成的一样,仅仅几个因素 是难以构成“美学”的,同理证明了“武术美学”的不成立。

中医理论向武术的渗透同样反映了这样的问题。武术界有“拳起于易, 理成于医”的说法,表明武术在发展过程中受到中医理论的深刻影响,或 者相互影响,但也决不能因为有其影响而称其为“武术中医学”。实事求是 地讲,中医的“精、气、神”与武术的“精、气、神”有着天然的契合, 点穴功、内功又与经络学说关系密切,擒拿术就是拿骨、拿筋、拿穴。在 实践中一些老拳师便学会了识骨、识筋、识穴的本领,并能医治因习武带 来的跌打损伤等病痛。不仅如此,一些伤科著作多收入武术伤科秘方内容, 如《救伤秘旨》中有“少林寺秘传内外损伤主方”。如今少林寺成立了少林 药局,将千年积累的各种伤科秘籍整理出版,并广为民用。可谓是:武医 结合得双赢,相互借鉴本不同Q

最典型的是哲学向武术的渗透。有学者曾提出构建“武术哲学”的想 法,并对建立武术哲学的意义和作用、“武术哲学”概念、构建体系,武术 与哲学的关系做了阐述。“创立武术哲学可以为我们提供更广阔的研究领 域,是构建和完善武术理论体系框架的需要,是武术科学化、系统化、规 范化的需要,也是中国武术走向世界的战略需要,〇通篇而论无非讲的是 “方法论与认识论”,这本是哲学的普遍观点,可以适用于世界上的任何事 情。在武术实践与理论研究中自觉与不自觉的都在运用“对立统一思想、辩证规律、本体论、方法论和认识论”等,实质就是我们用哲学的方法, 或用哲学的观点,或用哲学的视野来认识和研究武术现象。

哲学的本体论,是指探究天地万物产生、存在、发展变化根本原因和 根本依据的学说。将天地万物的本根归结为无形无象与天地万物根本不同 的东西,为三类:一是没有固定的形体的物质,如“气”;二是抽象的概念 或原则,如“无”、“理”;三是主观精神,如“心”。这三类观点分别归属 于朴素唯物主义、客观唯心主义和主观唯心主义。〇这在老子的《道德经》 中均不同程度的有所反应。而方法论,是关于认识世界和改造世界的方法 的理论。方法论在不同层次上有哲学方法论、一般科学方法论、具体科学 方法论。其中武术研究适用于后者。认识论,是指研究人类认识的本质及 其发展过程的哲学理论。研究的主要内容包括认识的本质、结构,认识与 客观现实的关系,认识的前提和基础,认识发生、发展的过程及其规律, 认识的真理性标准等。

总体看,中国哲学的思辨方法的特色是重直觉、重悟性,以形象感知 来把握事物和理解事物,这也正是武术文化思维方式的特色。武术的一招 一式、进退开合、闪展腾挪等等外在的表现形式,是可以传授的,也是可 以观摩、修炼的,而内在的意境、神韵、武术之道的精微与真谛,则是只 可意会不可言传的。这就要求习武者用直觉去领悟、体验和实践。

3故弄玄虚偷换武术概念记得上个世纪末,广西人民出版社出版了一套《中华神秘文化丛书》, 在首批书目中有“神秘的八卦、神秘的风水、神秘的占梦、神秘的星象、 神秘的测字”,唯有武术为《神奇的武术》,而非“神秘”。我们以为丛书编 委是经过深思熟虑所确定的书名,恰如其分。神奇,即魅力所在,而神秘 则内涵了神奇,隐秘之意。带有神秘色彩的东西一定具有玄虚的、迷信的、 唯心的、主观的、虚假的、欺骗的因素,而且有时是十分严重的,武术便 如此。武术的神秘性形成与宗法有关,但是人为的因素是第一要素,具体 表现在以下方面:一是追求正宗带来的神秘性。武术界历来讲究“宗、门、派、家”的名分,习武之人所拜的师父是哪门哪派,何许人也是至关重要的,类似我 们今天的出身,如穷人与富人,官二代与富二代等,其起点和名声是有很 大区别的。在寻师的过程中就充满了神秘性。据资料介绍:通臂拳名师王 占春曾拜北京白云观道长韩屏山学拳,再三登门而拒之,索性扛了一口袋 干粮,在大门前跪了半个月,由于精诚所至,终于被收为弟子。旧时的收 徒是有仪式的,先是托人递帖、收帖,接下来是祭祖、拜师、明大誓(不 得欺师灭祖),最后叩拜八方、填写行辈位置(成为人室弟子)、设宴,这 种形式是典型的中国古代宗法制习俗的具体体现,〇封建迷信色彩浓重,使 人一踏入武术之门就会产生一种敬畏感和神秘感。

3故弄玄虚偷换武术概念记得上个世纪末,广西人民出版社出版了一套《中华神秘文化丛书》, 在首批书目中有“神秘的八卦、神秘的风水、神秘的占梦、神秘的星象、 神秘的测字”,唯有武术为《神奇的武术》,而非“神秘”。我们以为丛书编 委是经过深思熟虑所确定的书名,恰如其分。神奇,即魅力所在,而神秘 则内涵了神奇,隐秘之意。带有神秘色彩的东西一定具有玄虚的、迷信的、 唯心的、主观的、虚假的、欺骗的因素,而且有时是十分严重的,武术便 如此。武术的神秘性形成与宗法有关,但是人为的因素是第一要素,具体 表现在以下方面:一是追求正宗带来的神秘性。武术界历来讲究“宗、门、派、家”的名分,习武之人所拜的师父是哪门哪派,何许人也是至关重要的,类似我 们今天的出身,如穷人与富人,官二代与富二代等,其起点和名声是有很 大区别的。在寻师的过程中就充满了神秘性。据资料介绍:通臂拳名师王 占春曾拜北京白云观道长韩屏山学拳,再三登门而拒之,索性扛了一口袋 干粮,在大门前跪了半个月,由于精诚所至,终于被收为弟子。旧时的收 徒是有仪式的,先是托人递帖、收帖,接下来是祭祖、拜师、明大誓(不 得欺师灭祖),最后叩拜八方、填写行辈位置(成为人室弟子)、设宴,这 种形式是典型的中国古代宗法制习俗的具体体现,〇封建迷信色彩浓重,使 人一踏入武术之门就会产生一种敬畏感和神秘感。

二是传承过程中带来的神秘性。武术是口传心授之学,重视体悟,更 重视教授,因此有“宁教十手,不传一口”的说法,强调的是由自身体悟 产生的感觉和体会是十分可贵的,而师父的及时“点拨”更重要口传心 授”是“线”而不是“面”,是暗地而不是公开,以防“绝技”外传,这 是由师徒制的“血缘”特点所决定的。在武术的传承过程中这样的实例屡 见不鲜,大家所熟知的王征南“穴板窥之”得以光大内家拳;霍元甲“窥 探父兄习武”而得迷踪拳真传;杨露禅因“偷拳”而开创杨氏太极拳新派。 据《佛山鸿胜武馆始末》记载:鸿胜馆教徒,一般徒弟只教练一般技术。 蔡李佛拳派的绝招,如小易筋经、穿莲佩剑、中阳插手、缠丝马、隐死还 生马等,只能在高级班才能学到。“而且教练时关起门,不给外人知道,带 有神秘性。修完内家拳功夫,才是鸿胜馆的高手另一种情形就是有的 拳师将本门派的技术说得玄妙莫测,天花乱坠、出神人化,夸口“打遍天 下无敌手”、“鬼神都害怕”,使徒弟信其真,并在刻苦练功的同时,也在不 断地以讹传讹,吹捧自己的师父,更有甚者在记述本门派历史时,任意夸宗法制是从氏族制下的血缘关系与祖先崇拜发展起来的具有中国特色的俗文化 制度。

@所谓绝技,独一无二、极高的技艺,别人很难学会的技艺。引证解释:“身怀 绝伎”,超群的技艺,《汉书•叙传上》有:“逢蒙绝技于孤矢,班输榷巧于斧斤”;晋 潘岳《射雉赋》:“揆悬刀,骋绝技”;宋王安石《赠陈君景初》诗称:“昔闻今则信, 绝仗世尝有”;陈毅《送旧友南归》感叹:“我不出手,敌不知觉,出手一击,风扫叶 落。绝技至此,敌手安措?”大其词,编造谎言,颠倒黑白,抬髙自己,打击别人,以达到神传的效果。 如在1916至1918年间,武术名师王子平、韩慕侠和刘百川就未曾与康泰尔 交过手,哪来的“痛打康泰尔”?造成原因有三点:①文人墨客的夸张造 讹;②本门派弟子杜撰英雄史;③现代媒体的多重传播。》三是门规戒律的神秘性。人门时的“明大誓”要求:若欺师灭祖,天 打五雷轰!各门派为了保守绝技,订立了内容相近的门规或戒律。如“传 男不传女”、“不传外姓”、“秘不示传”等陈规陋习,还有“一徒不能二 师”、“教会徒弟,饿死师傅”的说法。旧时的拳师怕徒弟艺成后不认师父, 甚至反目为仇,以防不测,往往也在授徒时留几手绝招。戳脚翻子名家吴 彬楼,晚年卧床不起时,才支撑着尙能活动的躯干,传授了用戳脚对付戳 脚的本门精华“对九下”。他还计划着病愈后传授“双撑子”,谁知病情突 变,结果是人去艺绝,极为可惜。也正是因为传承中的保守性和神秘性才 构成了武术流派的成因。

四是神秘莫测的暗器。暗器是一种阴毒之物,有别于其他兵器。自古 以来,对于它的修炼就有争议,但仍有不乏追随者,“拳法功夫之外,而必 旁及暗器者”有之,®多为行走江湖的镖师所用。暗器具有携带方便、隐蔽 强、灵活多变的特点,在一丈以外,百步以内信手可发,其功效非刀剑枪 棍所能比拟。所记暗器,三十有六。®多处于“暗地修炼,秘不示传”的状 态,同时也受到武德的约束。

五是秘密宗教结社的神秘性。起源于东汉末年至南北朝的秘密宗教组 织,到了明清时期竟多达200种以上,并与武术结缘。如青莲教内是巫风与社, 所谓三十六种暗器,是指绳镖、脱手镖、单筒袖箭、梅花袖箭、流星锤、柳飞 刀、飞蝗石、飞爪、飞叉、飞铙、掷箭、飞刺、狼牙锤、故蟾蜍、金钱镖、铁橄榄、龙 须钩、雷公钻、如意珠、吹箭、鹅卵石、弹弓、喷筒、锦套索、弩箭、紧背花装弩、踏 弩、镖枪、袖炮、软鞭、梅花针、乾坤圈、铁鸳鸯、铁莲花、飞剑、鸟嘴铳。这些暗器 又可分为:手掷类、索击类、械射类和药喷类。另外,在武当武术考察中,暗器还有青 龙杖、子午针、量天尺、人面锏、.五官扇、鬼头刀、鹿角镢、天里刀等。参见金倜庵 著,沈理然整理,练打暗器秘诀武风、巫术与武术并行;义和团崇尚神拳,神拳的特点是将民间宗教迷信 的降神附体、画符念咒与金钟罩武术运练气功、排刀、排砖、技击相结合, 使其达到“刀枪不入”的神功。

六是不断创造出美丽的神话。许多拳种都习惯于假托于古代名人或神 仙。有所谓少林是一苇渡江的达摩禅师;武当是横跨宋元明三代的张三丰; 岳家门追到的抗金名将岳飞(岳武穆);太祖拳则供奉赵匡胤……有了“神 人”,便产生了“神功”,如八步赶蚌、登萍渡水、踏雪无痕、金钟罩、铁 布隔山打牛、墙上挂画、日行千里、深山得道、梦中授拳……这些神 功无非是武打影视、武侠小说中演绎而来,并无信史。很值得反思。

一直以来,我们对武术的神秘性存在着颇大的质疑,也尽可能地用辩 证的方法揭示这种现象,在对外传授武术时,始终坚持“武术很神奇,但 并不神秘”的学术观点。

- 4理论研究与技术相脱节我们在“武术文化研究的历史特征”中涉及“三个构成”问题,即文 德与武力构成武当武术起源的诱因;文事与武备构成国家安全的双面利剑; 文与武兼备构成武术文化的准确对接。从历史看,在众多的习武人群中因 受文化水平限制,其理论研究相对较少,到如今,则是高深的理论研究俱 增,而与实践的结合并不密切,“两层皮”现象严重。这里仅以“五行一 五行拳”为例。五行,是对宇宙间事物属性归纳为五类以及相互关系的概 括。《尚书•洪范》说:五行“一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰 土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爱稼樯。润下作咸, 炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼樯作甘,《素问.宝命全形论》又说: “木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝”。古 人认为世界上的一切事物都具有特定的行为和固有的属性,五行便概括了 这些行为的属性,并将五行相配,衍生出相生(互利)相克(互害),相互 对应的原则。其中形意的五行拳(劈、崩、钻、炮、横)就遵循“生克制 化”的指导思想创编而成。《形意母拳》拳谱说:“劈拳之形似斧,性属金; 钻拳之形似电,性属水;崩拳之形似箭,性属木;炮拳之形似炮,性属火;横拳之形似弹,性属土”。®形意拳练功理论还有:“五行者,金木水火土之 谓也,如人之内有五脏,外有五官,皆以五行相配。心属火、脾属土、肺 属金、肾属水、胃属木”。以金木水火土配人体之五脏肺、肝、肾、心、 脾,说明练功对内脏器官的影响。如果将五行、五行拳、五脏三者联系起 来就会形成三个独立的循环系统和一个大的循环系统。相生意味事物间的 相互滋生、养育、助长、促进,即金生水(劈拳生钻拳、肺生肾)、水生木 (钻拳生崩拳、肺生肝)、木生火(崩拳生炮拳、肝生心)、火生土(炮拳生 横拳、心生脾)、土生金(横拳生劈拳、脾生肺);相克意味事物间的相互 制约、限制、对立、斗争,金克木(劈拳克崩拳、肺克肾)、木克土(崩拳 克横拳、肾克脾)、土克水(横拳克钻拳、脾克肾)、水克火(钻拳克炮拳、 肾克心)、火克金(炮拳克劈拳、心克肺)。依次循回往复,顺应着自然界 的变化规律、两人按序攻防配合练习的规律、人体内脏相互影响的规律。 这些也只是理论上的阐述,若用现代生物科学的实验验证,即是玄理。“玄 理”指导下的武术实践又是如何呢?是否演练了五行拳就会对相应内脏器 官产生影响呢?到目前为止,尚未见到一份经过检测的权威研究报告。为 什么? 一是缺乏实证与检测。武术修炼重视体悟、经验,而忽视科学意识、 技术和手段的实证,使得一些玄思冥想的假说误认为是一种理论,并长期 误导着习武者,且影响深远。二是五行学说也只能停留在“纸上谈兵”的 玄理层面,简单问题的复杂化,其实是虚拟学术、伪造髙深的自娱方式。 有人认为:西方学术界相当看重经验论证,理论研究的成果最终必须经过 事实验证,否则再高明的理论也不能视为科学的。®由此联想到一段时间以 来“否定‘中医学’”的争论的合理性。通过武术实践有一点是十分明确 的,那就是五行拳的单练,或对练并非按照相生相克的顺序编排与演练的, 即便如此,在实战中攻防转换迅速,就更不可能实现所谓的相生相克效果。 由“五行拳”引出了少林拳的五种“仿生拳”,即龙、虎、豹、蛇、鹤五 拳。据《少林内功秘传》记载:“五拳者,即可练精、力、气、骨、神之法 也,故创五式,使内外并修而达于化境也”,“龙拳练神、虎拳练骨、豹拳练力、蛇拳练气、鹤拳练精。上述五拳,如能练至精纯之境,则精固、力 强、气聚、骨坚、神疑。五者相合,互为融化,为用之妙”。这里特别强调 了“五者相合,互为融化,为用之妙”,只练一个拳种,绝不可能实现练 神、练骨、练力、练气、练精的效果,五行拳对人体内脏的影响也如此。 因为人体是一个有机的整体,任何单一的刺激都是微不足道的。

2.武术文化研究的基本走向武术文化研究首要的问题就是明确其概念。概念是研究问题的逻辑起 点,它对研究方向起着至关重要的作用。长期以来,由于我们缺乏对武术 文化的明确定义,以至于出现大量以“武术文化”名誉下的武术研究,同 化的武术文化现象十分严重,甚至成了 “挂着羊头卖狗肉”的不实之作, 颇具讽刺意味。今天的反思,意义非凡。

研究“武术文化”,首先需要明确下列基本问题:

- “武术文化”并不是简单的“武术+文化”的重叠;

- “武术文化”并不是随意粘贴和复制的代名词;

- “武术文化”并不代表所有的武术现象和行为;

- “武术文化”不只限于理论的探索,也有技术的联系;

- “武术文化”不仅限于基础研究,更要关注应用研究;

- “武术文化”不仅限于理论构建,更要关注实证、实验研究;

- “武术文化”不仅限于社会化,更要关注产业化;

- “武术文化”内涵深厚,很神奇但并不神秘。〇

通过对上述问题的认识和研究,将“武术文化”定义为:是指武术在 发展过程中与多学科相结合点所构成的综合体。定义特别强调“结合点” 与“综合体”,多学科对武术的滋补与融合是有结合点的,众多的结合点构 成综合体。倘若结合点找得很准,必然会确立正确的研究方向,其研究成 果也一定是创新的、可信的。如本书中的“武术文化的三维主体结构框架 定势图示设计与含义”专题,就是将儒家“仁学”、佛家“禅学”、道家“哲学”与武德、少林武术、武当武术的结合点进行设计的,彻底打破了笼 统的儒家、佛家、道家与武术的关系。反则,就会再犯生搬硬套其他学科 理论,夸大其词武术理论内涵的老毛病。

浏览1,001次

提到“武术文化”一词,总有一种“说不清,道不明”的感觉,就连 以“武术文化”研究自居的人,也只能是“王婆卖瓜,自卖自夸”,难以说 出一个所以然,这是不争的事实。这种事实与感觉来自于两大方面:一是 客观的:①武术技术博大,流派众多,包括有千百种徒手和器械套路,再 加上搏斗和功法等内容就更多了;②理论精深,在其形成的过程中与多学 科有着千丝万缕的联系,依附规律明显;③武术文化是客观存在的社会现 象,但现实对它的科学解释明显不够,或者说理论研究滞后于技术发展; ④武术文化研究长期处于低水平徘徊的局面,抽象化现象严重。二是主观 的:①武术文化缺乏客观标准,其分析与评价以主观的、经验的、感悟的 占主体;②对武术现象的解读基本处于一种生搬硬套、牵强附会、故弄玄 虚的状态,人为因素过重;③受习武者自身思维观念和文化水平的限制, 不断的制造神话、神功,难以具象化的解读武术历史人物和现象……倘若 武术文化研究不能走出抽象化、定性化、主观化、人为化、神秘化、玄虚 化的“怪圈”,也就不会有突破性的进展,更不能有理论创新。

提到“武术文化”一词,总有一种“说不清,道不明”的感觉,就连 以“武术文化”研究自居的人,也只能是“王婆卖瓜,自卖自夸”,难以说 出一个所以然,这是不争的事实。这种事实与感觉来自于两大方面:一是 客观的:①武术技术博大,流派众多,包括有千百种徒手和器械套路,再 加上搏斗和功法等内容就更多了;②理论精深,在其形成的过程中与多学 科有着千丝万缕的联系,依附规律明显;③武术文化是客观存在的社会现 象,但现实对它的科学解释明显不够,或者说理论研究滞后于技术发展; ④武术文化研究长期处于低水平徘徊的局面,抽象化现象严重。二是主观 的:①武术文化缺乏客观标准,其分析与评价以主观的、经验的、感悟的 占主体;②对武术现象的解读基本处于一种生搬硬套、牵强附会、故弄玄 虚的状态,人为因素过重;③受习武者自身思维观念和文化水平的限制, 不断的制造神话、神功,难以具象化的解读武术历史人物和现象……倘若 武术文化研究不能走出抽象化、定性化、主观化、人为化、神秘化、玄虚 化的“怪圈”,也就不会有突破性的进展,更不能有理论创新。 五是秘密宗教结社的神秘性。起源于东汉末年至南北朝的秘密宗教组 织,到了明清时期竟多达200种以上,并与武术结缘。如青莲教内是巫风与社, 所谓三十六种暗器,是指绳镖、脱手镖、单筒袖箭、梅花袖箭、流星锤、柳飞 刀、飞蝗石、飞爪、飞叉、飞铙、掷箭、飞刺、狼牙锤、故蟾蜍、金钱镖、铁橄榄、龙 须钩、雷公钻、如意珠、吹箭、鹅卵石、弹弓、喷筒、锦套索、弩箭、紧背花装弩、踏 弩、镖枪、袖炮、软鞭、梅花针、乾坤圈、铁鸳鸯、铁莲花、飞剑、鸟嘴铳。这些暗器 又可分为:手掷类、索击类、械射类和药喷类。另外,在武当武术考察中,暗器还有青 龙杖、子午针、量天尺、人面锏、.五官扇、鬼头刀、鹿角镢、天里刀等。参见金倜庵 著,沈理然整理,练打暗器秘诀武风、巫术与武术并行;义和团崇尚神拳,神拳的特点是将民间宗教迷信 的降神附体、画符念咒与金钟罩武术运练气功、排刀、排砖、技击相结合, 使其达到“刀枪不入”的神功。

五是秘密宗教结社的神秘性。起源于东汉末年至南北朝的秘密宗教组 织,到了明清时期竟多达200种以上,并与武术结缘。如青莲教内是巫风与社, 所谓三十六种暗器,是指绳镖、脱手镖、单筒袖箭、梅花袖箭、流星锤、柳飞 刀、飞蝗石、飞爪、飞叉、飞铙、掷箭、飞刺、狼牙锤、故蟾蜍、金钱镖、铁橄榄、龙 须钩、雷公钻、如意珠、吹箭、鹅卵石、弹弓、喷筒、锦套索、弩箭、紧背花装弩、踏 弩、镖枪、袖炮、软鞭、梅花针、乾坤圈、铁鸳鸯、铁莲花、飞剑、鸟嘴铳。这些暗器 又可分为:手掷类、索击类、械射类和药喷类。另外,在武当武术考察中,暗器还有青 龙杖、子午针、量天尺、人面锏、.五官扇、鬼头刀、鹿角镢、天里刀等。参见金倜庵 著,沈理然整理,练打暗器秘诀武风、巫术与武术并行;义和团崇尚神拳,神拳的特点是将民间宗教迷信 的降神附体、画符念咒与金钟罩武术运练气功、排刀、排砖、技击相结合, 使其达到“刀枪不入”的神功。 六是不断创造出美丽的神话。许多拳种都习惯于假托于古代名人或神 仙。有所谓少林是一苇渡江的达摩禅师;武当是横跨宋元明三代的张三丰; 岳家门追到的抗金名将岳飞(岳武穆);太祖拳则供奉赵匡胤……有了“神 人”,便产生了“神功”,如八步赶蚌、登萍渡水、踏雪无痕、金钟罩、铁 布隔山打牛、墙上挂画、日行千里、深山得道、梦中授拳……这些神 功无非是武打影视、武侠小说中演绎而来,并无信史。很值得反思。

六是不断创造出美丽的神话。许多拳种都习惯于假托于古代名人或神 仙。有所谓少林是一苇渡江的达摩禅师;武当是横跨宋元明三代的张三丰; 岳家门追到的抗金名将岳飞(岳武穆);太祖拳则供奉赵匡胤……有了“神 人”,便产生了“神功”,如八步赶蚌、登萍渡水、踏雪无痕、金钟罩、铁 布隔山打牛、墙上挂画、日行千里、深山得道、梦中授拳……这些神 功无非是武打影视、武侠小说中演绎而来,并无信史。很值得反思。 2.武术文化研究的基本走向武术文化研究首要的问题就是明确其概念。概念是研究问题的逻辑起 点,它对研究方向起着至关重要的作用。长期以来,由于我们缺乏对武术 文化的明确定义,以至于出现大量以“武术文化”名誉下的武术研究,同 化的武术文化现象十分严重,甚至成了 “挂着羊头卖狗肉”的不实之作, 颇具讽刺意味。今天的反思,意义非凡。

2.武术文化研究的基本走向武术文化研究首要的问题就是明确其概念。概念是研究问题的逻辑起 点,它对研究方向起着至关重要的作用。长期以来,由于我们缺乏对武术 文化的明确定义,以至于出现大量以“武术文化”名誉下的武术研究,同 化的武术文化现象十分严重,甚至成了 “挂着羊头卖狗肉”的不实之作, 颇具讽刺意味。今天的反思,意义非凡。 通过对上述问题的认识和研究,将“武术文化”定义为:是指武术在 发展过程中与多学科相结合点所构成的综合体。定义特别强调“结合点” 与“综合体”,多学科对武术的滋补与融合是有结合点的,众多的结合点构 成综合体。倘若结合点找得很准,必然会确立正确的研究方向,其研究成 果也一定是创新的、可信的。如本书中的“武术文化的三维主体结构框架 定势图示设计与含义”专题,就是将儒家“仁学”、佛家“禅学”、道家“哲学”与武德、少林武术、武当武术的结合点进行设计的,彻底打破了笼 统的儒家、佛家、道家与武术的关系。反则,就会再犯生搬硬套其他学科 理论,夸大其词武术理论内涵的老毛病。

通过对上述问题的认识和研究,将“武术文化”定义为:是指武术在 发展过程中与多学科相结合点所构成的综合体。定义特别强调“结合点” 与“综合体”,多学科对武术的滋补与融合是有结合点的,众多的结合点构 成综合体。倘若结合点找得很准,必然会确立正确的研究方向,其研究成 果也一定是创新的、可信的。如本书中的“武术文化的三维主体结构框架 定势图示设计与含义”专题,就是将儒家“仁学”、佛家“禅学”、道家“哲学”与武德、少林武术、武当武术的结合点进行设计的,彻底打破了笼 统的儒家、佛家、道家与武术的关系。反则,就会再犯生搬硬套其他学科 理论,夸大其词武术理论内涵的老毛病。