第二章太极拳理与道家

思想的理论关系

太极拳,是吸取道家内丹养生之法和道家无极和太极的理论观、阴阳学 说、五行学说、八卦演变之法,以及人体内外气机运行之规律而形成的刚柔 相济、动静相间,外练内养的优秀武术拳种,是武与道完美结合的产物。故 此我们在练太极拳之前,必须先要了解太极拳的拳理与道家思想的相同点是 什么,只有了解了它,才能了解太极拳的源头所在,才能知道太极拳为什么 叫内家拳。

要说到太极拳理与道家思想的关系,首先需要了解的就是太极的含义。 道家讲太极即大恒,“大”指空间,有至广至大之意,也就是无大无小。 “恒”指时间,有至常至恒之意,也就是无古无今。当然太极也指一气,前辈 们讲“太极即一气,一气即太极。以体言,则为太极,指空间;以用言,则 为浑然一气,指阴阳变化。它时阳则阳,时阴则阴,时上则上,时下则下。 阳而阴、阴而阳地变化着。他一气活活泼泼,开合自然”。所以在无大无小、 无古无今的空间及时间里进行阴阳的转化,就是太极的基本概念,也是太极 拳所追求的。太极拳拳理讲“动则生阳,静则生阴,动静变化、阴阳互生”。 前辈们讲:“人自赋性含生以后,本藏有养生之元气,不仰不俯,不偏不倚, 和而不流,至善至极,是为真阳,所谓中和之气是也。其气平时洋溢于四体 之中,浸润于百骸之内,无处不有,无时不然,内外一气,流行不息。于是 拳之开合动静即根此气而生;放伸收缩之妙,即由此气而出。开者为伸、为 动;合者为收、为缩、为静;开者为阳,合者为阴。放伸动者为阳,收缩静 者为阴。开合像一气运阴阳,即太极一气也。”这段话已把人体的动静收放与 气的阴阳变化的关系说得非常透彻了,这也是太极拳理中对阴阳的诠释。

其实“阴阳”是古代哲学理论中用来说明一切事物内部不同属性之间的 相互关系的代名词,阴与阳具有相互依存、相互协调、相互转化的特点。阴

中有阳,阳中有阴;阴能生阳,阳能生阴,这是古代的哲学及阴阳观念。

关于太极,道家还讲:无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生 八卦。这种观念最早出现于《易传》,不过在中国的典籍中,《易》素来被视 为穷尽天地之奥秘的典籍,其对成卦过程的分析,也就是对天地开辟的概述。 其对卦的解释,就是对各种天地自然现象的描述。太极生两仪,即是在讲太极 分化形成天地的过程,两仪即是天地,也就是阴阳。在道家独特的理论体系中, 太极的观念始终是其宇宙观、修养理论的基础。道家长期以来在自己的修行实 践和理论探索中运用太极的观念,这大大地丰富了太极拳的内涵,形成了以内 修为核心的系统学说,其中最重要的,便是《太极图》了。

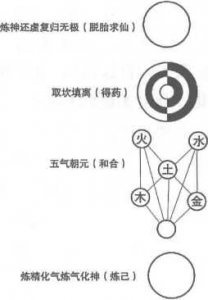

《太极图》最初由陈抟所传。陈抟是五代至宋初的一位得道高人,是位传 奇性的人物,他对内丹术和易学都有很深的造诣。据史书记载,陈抟曾将 《先天图》《太极图》以及《河图》《洛书》传给其学生种放,种放分别传给 穆修、李溉等人,后来穆修将《太极图》传给儒家周敦颐,周敦颐写了《太 极图说》加以解释。现在我们看到的太极图就是周敦颐所传的。《太极图》又 称修仙图,最初叫做《无极图》,而叫《太极图》时,虽然和原图的图形一 样,但读法不同,两者的图形如下:

生化万物

见朱氏易卦田上卷 太极图

如上面左图,是涵括内丹修炼之理的无极图。读无极图的顺序是从下而 上。最下一层称为“玄牝之门”,玄牝是人身之元始真气所藏之地,是一切内 丹修炼的根基,道家内丹的修炼都是从这里开始的。在此通过适当的功法, 使我们能够控制元始真气从伏藏之地开始运化,打开内修之门,故又称为 “得窍”。第二层称为“炼精化气”、“炼气添神”,是运用元始真气,加以升 降抽添、循环往复,在体内不断进行合聚、化炼,将分散于人体各处之气回 聚为五行之气,故又叫做“炼己”。第三层“五气朝元”,表示将通过炼己而 聚合的五行之气归于本元,即将五行之阳、五行之阴皆还于丹田,也就是五 行之气合聚为阴阳二气,故又称为“和合”。第四层“取坎填离”,到这一境 界,则将伏藏在阴阳二气之阴中的真阳填补到阳中,以形成纯阳,也可以说 是以纯阳炼化纯阴而现出本色,无阴而聚阳神,取得了可以回返太虚的基础。 在卦象言,这就是将坎卦中的阳爻抽出填入离卦中,这样三爻皆成阳爻,成 乾卦,意味着人变成纯阳之体。最上一层圆圈,称“炼神还虚,复归无极”, 那便是虚无缥渺、无有极限的神仙境地了。整个炼内丹的过程便告完成,脱 出炼成的圣胎,成为仙人,所以叫做脱胎成仙。此图最下一层和最上一层, 皆为虚无,当中一段为有,表示从无到有,又返归于无。虚无为万有之根本, 故名之为无极图。

而解读太极图,则是从上往下读的。为什么同一图形可以从两个相反的 方向来读它呢?原来道家认为,从大道化万物的顺序看,是从太极分阴阳开 始的,炼内丹则是逆着来路返回到大道,与道同体,自然长生不死成神仙。 所以修炼成仙的方向是相反的,这才有“顺化成人,逆化成仙”之说,两者 所沿着的路径其实是同一条。

周敦颐《太极图说》讲:“无极而太极。太极动而生阳,动极而静;静而 生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合, 而生水、火、木、金、土。五气顺布,四时行焉。五行,一阴阳也;阴阳, 一太极也;太极,本无极也。五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精, 妙合而凝,乾道成男,坤道成女。二气交感,化生万物,万物生生而变化无 穷焉。惟人也,得其秀而最灵。形既生矣,神发知矣,五性感动而善恶分, 万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静,立人极焉。故圣人与天地合其德, 日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶。君子修之吉,小人悖之凶。故曰: 立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义。又讲:

第二章太极拳理与道家思想的理论关系屬009

原始反终,故知死生之说。大哉易也,斯其至矣!”

周敦颐的《太极图说》,以简洁的语言解释了太极图,前半段相当显明地 表述了道家的哲理,基本上符合道家思想。(虽然后半段讲了较多的儒家仁义 道德思想,但此思想道家也认同。)

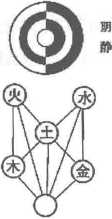

太极图有另一种更加简洁的画法:就是用一个以曲线分隔的圆圈表示, 如下图。

图中,一条曲线将一个圆圈分为两半,一半白一半黑,白表示阳,黑表 示阴,白中又有一个黑点,黑中又有一个白点,表示阳中有阴,阴中有阳。 分开的两半,酷似两条鱼,所以俗称阴阳鱼。此图是旋转着的,表示阴盛则 阳,阳盛则阴的理论观。还有一种说法,是说此图表示顺时针旋转成人,逆 时针旋转成仙的观念。这幅图,与前面讲到的周敦颐太极图有着密切的关联, 可以说是前者的更加简明的表述。此图深刻而又形象地说明了世界上的一切 都是由阴阳这两种对立的形势相互联结而形成的统一体。这一图,过其圆心 作任何一条直线将之分成两半,任何一半中都包含阴阳两个因素。有时人们 又在图外配以先天六十四卦,表示太极是一切运动的发动者。

这里不难看出,道家的修炼,不是单纯的心灵净化,而是精神和自然世 界的互动,这一点完全不同于其他修行理论。而道家的修炼是通过几千年验 证过的,而且前人的一些验证方法,还能使其理论在实践中不会转变为荒诞 的虚说,故此它才能延续至今。

很多人可能还不了解,其实武术的内功养成与道家的内炼是一致的。这 里我们借用武术修炼的两个重要阶段,“内气外发”和“真气内收”来通讲 一下。练武就是调节体内阴阳,平衡五脏,化生精、气、神,使精盛、气旺、 神足。而追溯道的本源,正是先天的“神”和“气”。先天的神源于人未生 以前,也就是道家所说的虚极恍惚之时。如果在练静功中,达到其心恍惚在 漫无边际的虚空而忘却了自己的存在时,就会达到方才所说的恍惚混沌的心 境。进人此境界,会忽然真机发动,这便是先天之气,也就是元气发动了。 这个过程很重要,只有发动真机,才能谈及后来的以气打人,乃至第二阶段 的养生增寿。

您看,在武术浑元论中讲:“浑元一气吾道成,道成莫外吾真形,真形内 藏真精神,真精内藏气擎停,欲将形形求真形,须将真形合形形,真形合来 有真诀,合到真形彻底灵。”武术追求的就是这个“浑元一气”,有了 “浑元 一气”,才能去“合真形”。我们平时练拳所讲的外三合、内三合,就是要以 外在的动作^手与足合、肘与膝合、肩与胯合一一来带动内在的心与意合, 意与气合,气与力合,使其内部协调合整,能量聚集。在心念一动的情况下, 上、中、下丹田一气贯通,所以只有这内三合协调统一时,才能意到则气到, 气到则劲到,才能做到只要心念一动,全体俱动;才能达到气随意发,气随 意使,才能一气贯穿地将内在的能量瞬间外发到四肢,这个由内到外所形成 的雷霆之力就是内家拳所称的“内力外发”的阶段。这个阶段是伴着练武的 同时,自然就发生了“炼精化气”的能量转化,在身力合整,先天一气的带 动下自然就气随意发了,这不需要刻意去追求。

当您达到“内力外发”的这个阶段时,如把精神全部关注在内力外发打 人上,而不知转换此气进行内部的调养,则会造成不好的结果。一是长期的 真机发动,内气外泄,内脏不得调养所造成的折寿。二是会迷失本心。因为 练到此时,习练者已能感觉到功力的存在,很容易自大,这会对自己造成伤 害,这种伤害有两个方面:一是因自大与别人盲目比手,使身体受到伤害。 二是精神方面很容易得癫狂症、失心疯,严重时逢人便打,会变成名副其实 的武疯子,最终的结果是被送入精神病院。

因此,这时只有道家的“静心修内”才能防止偏差,才能放下自我。真 气内收的阶段是武术的第二个阶段。它需要人明白神藏内敛的含义。明了这 个道理的武道中人往往表现为不露锋芒,神藏内敛,表面不尚机智。这与庄 子所讲的“斗鸡”是一样的。

要练到神光内敛,这样才能达到“不战则矣,一战则神色俱可伤人”的 地步。这个阶段如好好把握,使真气得以内收,达到养内的效果,久之则内 气凝聚便可添神了。长此以往,真气在这两个阶段不断的内收与外发的转化

中变化着,您的功力也在不断地变强,最终将成就一个练武人的梦想。

武术的内功与道家的内炼不仅过程一致,甚至就连很多专业用词都是一 致的。比如内家拳常说的丹田,原本就借鉴于道家内丹术的术语。道家所指 的金丹、神丹、大丹等词中的“丹”,不是物质,而是看不见摸不着的能量。 而“田”则是道家内修术中炼化金丹、神丹、大丹的场所,故称之为“田”。 道家把两眉之间横通间脑的部位称为上丹田,两乳之间横通肺与心脏的部位 称为中丹田,下丹田在胳内一寸三分是也,是藏精之所,采药之处。(元精藏 于我们的下丹田,元气藏于我们的中丹田,元神藏于我们的上丹田〉。而拳经 云:“丹田者,阳元之本,气力之府也。”您看,是不是一个道理?

太极前辈讲“太极拳用后天之形,而不用后天之力,一动一静,纯任自 然,不尚血气,意在炼精化气。本着一理、二气、三才、四象、五行、六合、 七星、八卦、九宫等奥义,始于一,终于九,九又还于一之数也。一理者, 即太极拳起点腹内中和之气,太极是也。二气者,身体一动一静之式,两仪 是也。三才者,头手足,即上中下也。四象者,即前进、后退、左顾、右盼 也。五行者,即进、退、顾、盼、定。六合者,即心与意合、意与气合、气 与力合,是内三合也;肩与胯合、肘与膝合、手与足合,是外三合也,内外 如一,是成为六合。七星者,头、肩、手、肘、胯、膝、足共七拳,是七星 也。八卦者,棚、捋、挤、按、采、洌、肘、靠,即八卦也。九宫者,以八 手加中定,则是九宫。”

通过上述描述得知,太极拳是以河图洛书为之经,以八卦九宫为之纬, 又以五行为之体,以七星八卦为之用,所创的太极拳术。因此修炼太极拳的 最终目的就是“太极一气”,即“混元太一”的状态。太极拳之所以得名 “太极”,其根源就在于此了。

所以太极拳是古代道家养生观念的产物,虽然不是道家的专利,但也被 修道中人一直继承、发展和传播着。因为道家与太极拳有着不可分割的“血 缘”关系,所以人们一提及太极拳,就会联想到道家,它的动功“炼精化气” 之理及静功“炼气添神”之道,不就是道家内修学说的翻版吗?所以我们说 太极拳是道家文化的形象体现,也算是一个客观的总结吧。

第三章道家精气神观念与武学的关联

现在大多数的习武者都知道精、气、神是须臾不可离的东西,也知道有 之则生,无之则死,但真正知道珍惜的仍是极少数人,能知道珍惜而又懂得 如何修炼者,更是凤毛麟角了。道家的精、气、神观念是道家解读生命秘密 的最主要的概念之一,它与武学修养有着紧密的联系,解读精、气、神,了 解我们生命的先天之气、后天之精,对我们人生的健康是有帮助的,对于一 个太极拳习练者来说,更是大有益处。

道家的精、气、神修炼,追求的是成仙得道,而武术追求的是自身具有 强大的内力。我认为习武者只有将练身与修炼精神相结合,才能称为“修炼 精、气、神”,这个“修炼”应是全方位的,是身心一体的“修为”。这本书 用八段锦和无极粧功来向大家介绍如何修炼精神,即道家讲的“炼气添神” 的过程,用太极拳等动功来向读者介绍身体的养练方法,即道家讲的“练精 化气”的过程,如大家按书中所说去练习,便可得到一身的内力,如再进一 步的升华,便能由武入道,走上人生更高境界。

道家认为精、气、神是生命中不可缺少的要素,认为人是依靠这三者而 生存的。他们以蓄精、养神为根本。精、气、神分先天和后天,我们通常所 说的“精、气、神”指的是后天的“精、气、神”;而先天的精、气、神道 家则称之为元精、元气、元神。道家讲“先天的精、气、神是道之体,后天 的精、气、神为道之用”。人未生时,先天的元精、元气、元神用在体中,是 一种“三元合一”的状态,孕育着强大的生机,不过,此种生机将会随着后 天的种种行为而耗散掉。

道家经常讲到“元神”,元神是指人先天之性。先天神称为元神,它藏于 上丹田。后天神是指思虑之神、情欲之神及散动之神,故称为欲神,亦称识 神,它藏于心中。前辈讲:“夫神者,有元神焉、有欲神焉;元神者,乃先天 以来一点灵光是也,欲神者,气之。”元神者无私无虑,自然虚灵,欲神者有 思有虑,灵而不虚。古人在这里把元神(先天〉和识神(后天〉的区别说得 很清楚了,而修心神是指后天之神(识神〉返归先天之神(元神〕,即常用 先天一点灵光来感应事物,不用识神来处理问题。

古圣先贤们从更广阔的视角来看待生命,认为一个人的生命有道则生, 无道则死。他们认为,道存在于开天辟地之前,为万法之源,是一切物质的 本源和主宰,最初的元气是由道化生出来的,元气存于自然运化之中,而人 的生命若是没有先天元气是绝不可能化生和存活的。鉴于先天元气如此重要, 所以对于修行者及太极拳习练者而言,练的就是“返本归元”,即由后天的耗 散状态复归于先天的团聚状态,以后天复先天,使先天的元气壮大,这样才 能得功、得道。

要以“后天复先天”,这其中所涉及的“后天之精”就是至关重要的起 手之钥了,我们说后天之精来源于五谷,而生殖之精又是五谷之精的精华。 如果我们能够长久地加以修炼,就能添补先天的元精。这就如同往油灯里添 加灯油一样,以此来恢复我们生命中的生机。不过这个修炼是要靠运动及习 武的各种方法所形成的内养来体现的。

然而看看现在的人,在生活中通常是不爱运动,长期处于精气耗散的状 态,如果这些人想弥补先天的损耗,就必须依托道学和武学的修炼了。因为 人不爱运动时精气相互作用就小,人体就会处于缺“气”的状态,今人常气 虚就源于精过于多,而气化的慢的缘故上。依托道学大家可以理解,为什么 非要说依托武学的修炼呢?其他的体育锻炼不行吗?您看,其他的体育锻炼 如跑步、打球、爬山、游泳等,锻炼完后会觉得浑身像没有了力气一样,不 马上休息休息体力是缓不过来的,这是因为这种锻炼方式会使身体的气力过 多的耗散掉,而内家拳,当您锻炼完后会觉得浑身充满了力量,这是因为这 种锻炼能团聚气力而形成内养,这就是武术内家拳锻炼与其他体育锻炼的 区别。

有人还要问:难道我不锻炼身体就没有练精化气这个过程了吗?其实, “精化气、气添神”这个过程是不需要练什么特别功法才能转换的,只要是一 个健康的活体,自身体能本来就是这么转化的,人本是以这种自然转化来维 持自身的生存机能的,不过,因为长时期的好吃懒动,身体里堆积了大量的 没有气化了的“精”,〈这个精来源于我们吃的东西〉及其他废物,中医管这

叫痰湿淤积,由此身体开始走人亚健康,甚至提前夭折,这都是不爱运动的 结果。“锻炼”能帮助我们清除体内的垃圾,使身体没有多余的废物淤积。锻 炼还能加大炼精化气的过程,从而得到更多的能量,久之人体自然就蓄积了 巨大的体能。这就是一个练武者的力气总会超过常人的缘故。而且习武者不 光是力气比不锻炼的人大,寿命也要比不锻炼的人长。

谈到“生殖之精”更是后天修炼不可缺失的宝物。道教的修道及武术的 得功,其实全凭着“生殖之精”,所以道教称赞它,说它是修身立命的至宝。 并讲:“精养灵根气养神,养功养道见天真。丹田养就长命宝,万两黄金不与 人。”《黄帝内经》讲,“夫精者,身之本也”、“气者,人之根本也”。人若精 气枯竭,便离死亡不远了。古人认为后天的精是人生命的中枢,若是节制得 法,不使它妄动,那么它便成了精力之源。若人精气衰败,就必须补其精气。 这种补精气的方法,古时称为返老还童法。仙师钟离权曾说:“晚年之修持, 先论救护。”这就是说,晚年的修持,便是从“补精气”出发。只要我们能够 把握住自己的生活方式,知道爱精、节欲,不要纵情妄为,就能活得长久。 这是因为人的元气就像一盏油灯中的油,而生命活动就像灯火的光辉,如果 平时不注意节养,就好像油灯用大灯芯,油很快就会耗尽,寿命就会短暂; 若能注意节养,就好像用小灯芯,油消耗得慢,灯熄得也慢,这其中节养的 要领全在于如何避免对精气的过度损伤上。

这里,贫道就要不避讳地聊一聊,与保养精气关联最大的“性”这件事 情来。古人性养生的重大意义就在于协调人体的阴阳平衡。阴阳平衡得好, 衰老就能延缓,寿命就会延长。实践证明,家庭幸福,夫妻恩爱的人,寿命 多偏长;反之,家庭不幸,夫妻不和的,少有长寿者,足见性养生的重要性。 不过,自古房事如水火,能生人也能杀人。所以古人讲:“房事者,阴阳调和 之道,不当禁,当禁者,淫欲也,凡淫者,无度也,乏身劳精,抽髓费血。” 故此纵欲的危害是极大的。

我劝大家房事不要太勤,要有度,不要因纵欲危害了身体健康。如果人 的生殖之精过多的遗漏,就会损伤到自身的元气,就会感到身体疲乏、无力, 出现类似失血过多的感觉。古人基于这样的感受,提出了“一滴精相当于六 十滴血”的观念,这是以血来比喻精,失精就如同失血,虽然有点危言耸听, 但并不为过。这样表达,会使人们对自己的性行为更加的谨慎。习武者通过 实践还证明了性生活如果过度频繁,可直接影响到练功,不光是练拳没有劲,

而且还很难练出功夫来。所以武林界的人士则以欲不可早、欲不可绝、欲不 可纵、欲不可强、欲有所忌和欲有所避为自身的修养原则。

关于以后天精、气、神补先天之元气,道教吕洞宾祖师曾在《金丹心法》 中这样提到过:“培后补先是固精、养气、凝神,体用兼全。三才各得后还精 于生精之所,还气于生气之所,还神于生神之所,以后天至足补先天不足。” 吕洞宾先师所说的“三才各得”是指精、气、神得到了完善的运化,达到了 还精、还气、还神的最佳生命状态,从而达到后天补先天的不足,故此,积 精以养命,练精以安神,才是修行的重点,才是修道者及习武者们的基石。

从上述这些论述大家不难看出,古人的精、气、神理念对于现代的习武 者来说是多么的重要,所以您要想把太极拳练好,首先就要注重保养精、气、 神,否则不光是拳难以练好,性命因此还会缩短,望习练太极拳者珍重、珍 重啊!

浏览810次