从散见于经、史、子、集等典籍中有关心理问题的论述看, 中国古代心理学思想范畴主要包括八个方面:即“人贵论”、“形 种论”、“天人论”、“性习论”、“知行论”、“节欲论”、“情二端 论”、“主客论”等。近代心理学专家有针对性更确切的总结为: 形与神、心与物、知与觉、藏与壹、性与欲、志与意、智与能、 质与性八对范畴,本文仅从其中几个主要的方面进行简要论述“人贵论”是中国古代思想绵延至今仍可贵的传统观点。即 指人是万物中最可贵、最有作用的;战国的荀子,汉代的董仲 舒、王充,宋朝的朱熹、清代的戴震等,认为人“超然万物之上 最为天下贵”(《春秋繁雾•天地阴阳》)。人之所以可贵“贵其知 识也”(《论衡•别通》)。

“天人论”是关于人和天的关系的学说。认为人要依赖于大 自然而又能改造大自然,荀子的“戡天”思想概括其实质就是 “人定胜天”,人与整个大自然交相胜、交相用,进而产生了高度 发展的心理活动;刘禹锡还强调指出,天人关系是指群体的人与 整个社会和大自然的关系,可见,要从心理方面去了解人,离不 开社会这个大环境。

人高于自然界(包括动植物诸类),在于能借鉴万物生存之 “经验”,为本身的延续服务,武术运动仿生的事例是最好的见 证。武术虽是劳动人民在长期的生产、军事和体育实践中创造和 发展的,然而,它的每一进程,都与模仿生物的结构、形态和技 能发生着密切的关系。远在战国时期,以“摇筋骨”、“动肢体” 和调节呼吸来锻炼身体的“导引术”,就是“引体令柔”、模仿鸟 类的动作而达到延年益寿功效的,庄周在他的(《庄子•刻意 篇》)中记述道:“吹昀呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸,为寿而矣”, 阐述了仿生对健身所起的作用。

东汉末年华佗的“五禽戏”,就是模仿虎的前扑、鹿的伸颈、 熊的卧身、猿的纵跳、鸟的飞翔等特殊动作形象编成的;六朝、 唐代又创造了八段锦、十二段锦;从保健武术的导引术——五禽 戏一易筋经一八段锦一内功图说——太极拳的整个运动体 系看,人类对自然界各种生命现象特点的仿效是其中健身的奥 妙,说明人是具有创造性、是最卓越的,古人“人贵论”、“天人 论”的某些观点在武术运动实践中得到了灵活运用。

“性习论”是关于人性形成和发展的有关理论。孔子的“性 相近,习相远”对中国古代教育和心理教育产生的影响最大,在 秦汉“习与性成”的理论相当流行。生性与习性的关系问题,近 似于心理发展中先天因素与后天因素的关系,对选士、继武人才 的选拔培养具有重要的理论意义。早在16世纪戚继光就已论述 并运用其理论指导选士和训练,“性气,夫人生而受天地之灵, 天地有寒暖之殊,故人禀有强弱直作智愚之别,南北之不同,若 天地之寒暖不可一也”。并认为其先天习性,只要区别对待训练, 是可以改变提高的。指出,北方的士兵,血气方刚“轻躁易挫”, 宜培养其韧性;南方的士兵,优柔寡断,“无剔颈决腹之志”,应 激发其真勇,重练其“胆气”,戚家军抗倭攻无不克、战无不胜 的重要原因之一,恐怕与心理训练切息相关。

“知行论”是中国古代心理学十分重视的思想范畴,主要阐 明“知与行”的关系;孔子、墨子既重视学习更重视实践,朱熹把知行学说推进到了辩证认识阶段,清代思想家王夫子强调 “行”终久是主要的观点,使“知”、“行”学说有了进一步发展, 武术运动把“行”、“知”互相促进和“行”为关键贯穿在学习、 提高的各个环节,强调“拳打千遍,其理自得”,要领悟武术的 真谙,就必须“冥思”、“苦行”。“冥思”指要善于思索、研究, “苦行”就是要有“恒心”和“专心”,实践是聪明才智的源泉。 从心理学角度议,“学而时习之”是有意识对武术各类动作进行 分析、综合、比较、抽象和概括等复杂的思维过程,“知”又在 理解动作结构的内在联系的基础上给行(实践)更精确更深刻的 指导,起到了促进武术学习效果的作用。

“知行论”是中国古代心理学十分重视的思想范畴,主要阐 明“知与行”的关系;孔子、墨子既重视学习更重视实践,朱熹把知行学说推进到了辩证认识阶段,清代思想家王夫子强调 “行”终久是主要的观点,使“知”、“行”学说有了进一步发展, 武术运动把“行”、“知”互相促进和“行”为关键贯穿在学习、 提高的各个环节,强调“拳打千遍,其理自得”,要领悟武术的 真谙,就必须“冥思”、“苦行”。“冥思”指要善于思索、研究, “苦行”就是要有“恒心”和“专心”,实践是聪明才智的源泉。 从心理学角度议,“学而时习之”是有意识对武术各类动作进行 分析、综合、比较、抽象和概括等复杂的思维过程,“知”又在 理解动作结构的内在联系的基础上给行(实践)更精确更深刻的 指导,起到了促进武术学习效果的作用。

“形神论”是关于精神和形体关系的学说。汉代桓谭以烛火 为喻说:“精神居形体,犹火之燃烛”(《新论》)。心理不能脱离 形体而存在,“形存则神存,形谢则神灭”,这种“形质神用”的 观点具有重要的历史价值;清代学者刘智在《天方性理》一书中 提出了人脑有感觉的作用,阐述了人脑功能定位的猜想,认为感 觉、器官、思考、判断、识记等心理活动在人脑中有相应的部 位,纠正了长达千余年“灵机发于心”的错误观念。

形神论的观点在武术运动实践中的运用比比皆是,从武术套 路的演练情感到具体动作的武术意识,无不把形体规格和心理情 感联系在一起,长拳类型的外象和内境的统一论,使武术运动的 风格特点得到充分体现;太极、形意、八卦等“意念”和“动 作”内外兼修的要求,更使中国古代心理思想在武术项目中的运 用达到了最高境界。

情二端论是中国古代关于情绪的分类学说。有六情论、七情 .论和情二端论等不同的变式。六情一般指:喜、怒、哀、乐、 爱、恶;七情即:喜、怒、忧、思、悲、恐、惊;其根本基础是 好爱和恶(憎)。古人的观点实际上是说感情对有关对象的态度 有两种:积极(好爱)和消极(恶憎)。有机体在感情发生时, 也不外乎是增强(兴奋)和减弱(抑制),这与武术项目实践中 与之有关的道德感、理智感、美感、意识感、心境、激情、应激 等情绪体验是相通的。武术的教学训练的全过程,实质是千方百 计的调动积极的增力情感,减少消>及情感的干扰,达到预定目标 的全过程。至于武术运动中眼神的各种要求,更直接借鉴了其内 涵,发展成为武术运动演练和比试中特有的功力训练部分。

主客论认为心理、精神是由外物的刺激而引起反应的。“人 本无心,因物为心“感亦待有物,有物则有感,无物则无感” (《语录》)认为人的心理只有接触外物时,才能发生和发展。主 客论这种观点渗透在武术运动实践的各个环节,从学武重“德行 端正”而论,习武者要有明大义的学习目的,即为“济危扶倾”、 “安邦救国”而学,没有这种内在的学习动机的刺激,就无从谈 “锲而不舍”的精神和平易谦恭的习练品德,这种近乎虚的 “物”,应该承认是“实”的,那就是“目标”,这种“目标”能 起到灵魂和导向的作用;在武术教学过程中,各种教学手段和方 法,诸如讲解、示范、领作、指挥、合理的组织教材,了解学习 的原理、效果,创设情绪体验的措施等等,均以形(包括直观动 作,语言刺激)来“感应”学生,调动和激发学习的自觉性和主 动性。达到学生的耳、目、身与相应的“声、情”等刺激的吻 合,起到“生其心”、“精合相应”的目的。

利用“主客论”观点,指导心理训练,其溯源佐证更不胜荐 举。不管其运用是经验之法,还是只停留在一般的说教上,但在 其论述中,确有体现,这是无庸置疑的;《列子、黄帝第二》记 载了—个射箭比试的故事,其内容是:伯昏瞀与列御冠相约较 射,列御冠自以为射法髙明,目中无人,傲气十足,他首先张弓 搭箭,置一杯水于肘上,果然前矢未至,后矢继发,三发两中红 心,而水未见倾覆,可谓技艺超群和精湛,可伯昏瞀不以为然 说:“是射之射,非不射之射也。当与汝登高山,履危石,临百 仞之渊,若能射乎? ”结果,列御冠一上高坡,心慌腿软,连弓 矢都拿不稳,伯昏瞀笑曰:“上窥青天,下潜黄泉,挥斥八极,神气不变”,才算真正的会射之人。批评列御冠只知练射箭的基 本技术(射之射),而忽略了结合实战条件的各种练习。戚继光 称实战训练为“不操之操”(神气)的训练,“不操之操”(神气) 就其心理实质言,是心理品质的培养;条件不同,环境变迁的外 界影响,会引起不同的心理感受,心理状态的变异必然导致行为 的差异,出现两种截然不同的结果。因此,许多军事家和武术 家,早就把“主客论”观点延伸到了临战状态的心理训练中,提 出了练“胆气”的命题。

中国古代思想史宝库中,包含着丰富和珍贵的心理学思想, 但在长期的封建统治下,这部宝贵的遗产终久未形成一门独立的 学科,当前仍处在发掘阶段,有待我们继续探索和研究。武术方 面的心理学问题,在中国古代心理学思想的影响下,在自身的形 成和发展中,深深的打上了“烙印”,从中国文化传统与习练者 的文化心态,从外练内修的健身功能到打练结合价值的心理动 因,从忠义之道到武德修养,从选士到操练,从形神兼修到临战 实践无不有其广泛运用的范例。以上管窥,可能会对我国传统武 术心理方面的研究起到补遗的作用

二、武术运动的心理特点分析武术是以技击动作为素材,按照“武技”的内在规律和“午 技”的艺术技巧编成的徒手、器械的各种套路、对抗比试及有关 的锻炼方法所组成的民族形式的体育项目,是一项宝贵的民族文 化遗产。武术的起源和本质是建立在技击的基础上的,套路运动 和对抗形式的内容素材,都取自于实攻实防的技击技巧。技击技 巧作为武术这项宝贵遗产的核心和实质,决定了武术训练、比赛 的竞争性和抗衡性,也充分展示了武术运动独特的民族性、技击

性、午练性和适宜性等显著特点,对运动员也提出了不同的心理 要求,形成了某些特殊的心理规律和特点。

(―)武术运动的一般心理特点

(―)武术运动的一般心理特点

武术的套路成千上万,技击击法也千变万化、技击深邃。要 高质量地完成一套武术竞赛套路或者自如运用某种击法,没有各 器官和中枢神经系统高度的协调性和准确性是不可能实现的。套 路和对抗的各类动作要做到手、眼、身、法、步和识、胆、气、 劲、神的内外结合,均需要在动作的方向、幅度、速度、劲力和 时间上恰到好处,达到心、意、气、力、形的高度统一,系统从 事武术训练,能发展运动器官和神经系统的协调能力,提高完成 各类动作的精确估量。

武术运动随着其功能的发展已成为一种武学艺术,运动员要 具有丰富的想像能力,这有助于深刻地理解动作的技击含义和领 会动作的要领,摆脱机械模仿的弊端,创造性的提高动作质量, 形成自己独特的风格,特别是武术套路中的自选项目(如自选 拳、械等),其组合和编排更需要运动员在规则允许的范围内, 充分发挥想像创造能力,扬长避短,展示优势,使各种自选套路 具有新颖性、独特性。因此在武术教学和训练中,教练要积极培 养运动员的思维活动,发展运动员丰富的想像能力。

武术运动员经常伴有鲜明的情绪体验。在武术教学训练中, 由于学习的目的、组织教学形式、内容难度要求、运动负荷大小 以及当时运动员的生理、心理状态的不同,均可产生不同的情绪 体验以及复杂的情绪变化,这种“体验”和“变化”直接影响到 训练效果的好坏。由于武术高难度动作的成功可使人精神振奋产 生增力的情感,由于“演练状态”中武术意识的充实,得到赞扬 或表扬,也可能引起愉快的情感,这些情感有利于运动训练效果 的提高。疲劳状态下的训练或者技术动作改进不大,套路演练失 误较多等常会引起消极的情绪体验,严重的影响训练效果;实践表明:只有加强目的教育,提高思想认识,正确组织训练内容, 有节奏的控制运动负荷,充分调动运动员的主观能动性和自觉 性,才能促进健康情绪的产生和发展。

武术训练是艰苦的,这里不仅表现在套路动作之多所造成的 记忆上的困难,也反映在完成时间短、强度大的特点上,因此要 求武术运动员必须具备坚韧不拔、勇敢顽强的意志品质和克服困 难的信心和决心。

武术运动记忆很重要,这是与武术项目的种类之多相关联 的。要掌握武术各类动作,只有在正确识记各种动作、了解动作 的基本要素及其技击变化特点的基础上才有可能。记忆从教练讲 解示范初步形成视觉印象开始,经过实践模仿,随着练习次数的 累积,动作表象逐渐清晰,记忆范围也随之扩大,这时,记忆动 作不仅是路线的掌握,而且深化到对动作劲道、节奏、精神、风 格的理解和体验。这个过程需要通过各种手段和方法才能获得。 掌握规格的动作或套路,记忆效果达到高度自动化程度,运动员 要付出极大的代价,没有顽强的意志品质是不可能实现的。

据有关研究获悉,演练一套自选长拳,运动员血乳酸值达 127毫克%。,心率均值为185. 5次/分,其负荷强度是较大的;因 此,采用针对性的强化训练、培养运动员克服因身体不适带来的 消极情绪显得特别重要。

武术运动员在使用器械时,必须具备“器械感”,这是一种 专门化的心理品质。优秀武术运动员对器械的长短、轻重、运行 过程中的速率和劲道有精确的反应能力,能够做到内外合一、身 械协调,使动作达到“发华”完美的境界,这种心理因素是长期 训练过程中形成的,也会因其间断而消失。

形成准确的清晰的时间和空间知觉对武术运动员也很重要。 在完成各种类武术套路中(包括对练),运动员必须凭借视觉、 动觉来辨别自身在场地上的空间位置和准备移动的方向,从而调 动作幅度和步法;要判断本身动作的节奏感有赖于运动员精确的时间知觉,它们是各种分析器,特别是视觉、动觉协同活动的结果。

总之,通过武术训练不仅能促进身心健康,增强体质,发展 记忆,培养勇敢顽强的优秀品质,改变心血管、呼吸和N、M的 应激性和稳定性,同时能髙度发展运动员的视觉、M运动感觉、 时间和空间知觉的分化、动作想像、思维能力和积极的增力 情感。

(二) 长拳类型套路的“形”与“神”的统一

“形”泛指姿势、方法、力法、节奏,即动作的外部特征; “神”指武术意识,即内在意识与感性;外观最佳规格动作与内 境气质的协调统一,表现出长拳类型套路中各种动作独特的技击 内涵,使武术的风格特点得到充分的体现。因此,必须培养武术 运动员在意识控制下,把以M运动感觉为主的心理因素和人的情 绪情感联系起来的心理品质,提高中N枢系统对自主N的控制 能力,做到外部表现与内心体验高度完美的统一。

(三) 太极拳的意念与动作的结合

太极拳与长拳类型套路的根本区别,在于强调意念引导动 作,它不要求象长拳类型套路练习中的强烈兴奋的情绪状态,而 是要求排除杂念、以意生力,在注意力集中到气息吞吐、贯注丹 田的基础上,“先以心使身”而后“从心”,使内(意念)与外 (动作)融为一体。要做到意念和动作的有机结合,从姿势上要 “自然伸展,中正安舒”,为松准备条件;从动作上要“缓、柔、 园、连、协”,为“绵里裹针”的遒劲准备适宜的M运动感觉; 从气息上要“细长深匀”,使弛、强有度的动作充实鼓荡。这种 别具一格的练功特点,对调整人体植N物的功能,改变生理活动 的亢进状态,促进M运动感觉、时间和空间知觉的发展具有重要 的作用。

(四)武术中对抗性项目的心理分析

(四)武术中对抗性项目的心理分析

- 对练的心理特点与分析

武术中的对练不是真打实摔,而是根据技击动作的攻守进 退、动静疾徐,刚柔虚实的格律,按照规则范围的要求,在特定 时间、距离内所组成的假设性的实战演练;分2〜4人的对练、 徒手和器械对练等多种。

集中精力,面对即将开始的练习,用意志控制自己,是对练 中应具备的基本心理品质。对练要求运动员注意力的高度集中, 既表现在注意的强度上适当,即注意中丝毫不受客观影响。也要 求有注意稳定性相对的持续时间,即从开始到结束,均不允许有 间或的注意分散,否则,会前功尽弃,造成演练失败。

集中注意力与对练运动员双方的思想作风、技术、熟练程 度、体力好坏、演练经验等均有紧密的关系,教练员应在训练计 划中有意识安排集中注意力的各种专项练习,掌握排除心理障碍 的有效方法,保持良好的竞技状态。

对练套路的节奏非常强烈,这种节奏是特定攻防动作本质的 反映。因此,运动员双方在演练中对整套的节奏感应非常清晰, 只要一人稍有疏忽,或慢或快,就要影响全局,造成中断或受 伤,这在武术对练中是屡见不鲜的。

武术对练的“节奏感”包涵外象的动静快慢、起伏转折、刚 柔懂劲、内境的情感韵律等;人类是借助于感觉来感知不同事物 的属性而认识事物的,掌握武术动作也不例外,在教学训练中应 运用合理的指令(包括讲解、示范、指挥的口令、语言的提示、 强化等)和各种限制手段和方法使运动员去感知动作的速率达到 自动化程度,运动员富有节奏的演练,能给人以轻松自如的感 觉,从假设性实践中领略技击的真谛,得到“逼真感”的享受。

对练对运动员动作的幅度、力度、距离及其上下高度等都有 严格的要求,这些均要靠知觉来判断,长期的规格训练,能充分 发展深度知觉的心理品质。

从教学特点看,运动员的反应属于简单反应。简单反应过程 的潜伏期只有感觉、联想、运动三个阶段,反应的刺激物是早已 熟悉的,回答的动作也已规定,根本不需要预先估量对方意图和 可能性。而选择应急的应答反应潜伏期短,反应快。对练中反应 的“动力特点”特别明显,要求运动员对完成该动作M用力大小 的能量消耗有个清晰的表象,用尽可能少的能量消耗,完成各种 强度负荷的练习,优秀武术运动员能在保证对练动作质量不变的 情况下最大限度减少能量消耗。

对练是双方和多方共同协调进行的演练,需要各方对动作应 答的方向、部位、时间、距离、力量、速度和演练的情感达到高 度的统一,形成稳定的“动力定型”,只有配合默契,熟练而准 确的互相协同进行,才能使对练表演逼真感人,具有真正的渲染 效果。

- 散打技能的心理分析

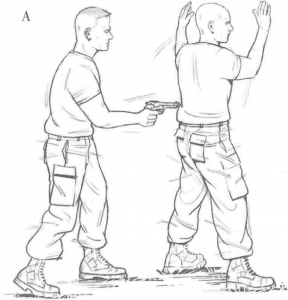

散打是武术对抗性项目之一,是双方在特定规则的约束下进 行的徒手实战搏斗的一种运动形式,与假设性对练在动作上虽有 联系,在心理特点上却存在本质的区别。

- 散手运动反应的特点和表现。散手属复杂动作反应,对 抗双方事先在不清楚实际发生什么刺激,应答用何种动作,加上 对垒本身技术、战术的巧妙多变的运用均出现在一瞬间,所以, 从其特点看,是复杂反应,类似于拳击、摔跤、击剑等项目。这 种反应较之简单反应潜伏期要长、反应速度要慢。

教学过程的心理结构有预备期、中心期、结束期,鉴于预备 期中的运动中枢兴奋状态不一,造成运动双方预备期的时间长 短、快慢有所区别,利用这一特点,先发制人往往会取得战局的 某些主动权。

双方在等待进攻信号或准备应答的间歇或者相持时,主要通 过视觉来观察、分析、判断对方的意图,对可能出现的进攻作必要的应答准备。一旦交手,感触和听觉也将投入反应活动,因 此,散手刺激的信号是复合的,刺激的强度也因对方力度、幅频 的变化而有强有弱,极易造成知觉反应上的错觉。

复杂反应的生理特点决定了应答动作的迟缓性,然而经过长 时间系统的训练可缩短其潜伏期。根据选择反应的不同阶段可以 相互联系的特点,了解对手的技、战术意图和擅长具有重要的意 义,这样可以有针对性的通过训练强化某种攻防刺激的应答动 作,使之形成动力定型,或者找出规律性(即共性)的攻防精 髓,使这些动作达到自动化程度,从而使复杂反应的潜伏期几乎 接近于简单反应的时间,争取对垒的胜利。

影响反应时间速度的主要因素是注意力集中时的方向性的正 确选择、视野辨别范围和视觉反应的速度、运动M所处的良好状 态、情绪的自控能力及其体能、技能、智能等。有利战机的捕 捉,是多种能力综合反映的结果,反应的时间和速度在其中起着 重要的作用。

- 散手运动员的精神状态。精神状态是攻防格斗中心理活 动的外观表现,它通过眼神,外形动作反映出来。精神状态,首 先是心理上的优势感,即凡与对手交锋,均要充满战胜对手的信 心和勇气,要无所畏惧、勇往直前、敢打敢拼,这样大无畏的精 神是每一位散手习练者首先应具备的心理品质。

六合八法拳法中从哲理上分析,谓之:“有象求无象”,视敌 为懦夫,视已之不能为能,方能在整个格斗过程中有信心。我是 强者,对手是弱者,攻防格斗中便能敢字当头,勇于取胜;俗语 说:“两军相遇勇者胜”,勇就是精神状态的充实,也就是胆略胆 识,有的叫士气,也是这个意思,精神状态的振作,必然会带来 行动上的主动,反应上的敏捷,方法上的多变,战略上的正确, 战术上的合理,最终战胜对手。

攻防格斗中的控制能力也是必要的心理品质之一。控制能力 首先表现在情绪稳定:遇强手要镇静,气息要平稳,以腹式呼吸 • 376 •

来稳定胸廓的起伏,面部表情要严肃、自然,这就是武术中提出 的“内示稳沉、外视安逸”的精神要求;是遇对手切忌盲动,要 能“烈”能“平”,此种应变的精神状态大致分:敌狂我颠,敌 狡我奸,敌假畏,我假寒,处处观察局势,用精神上的无形力量 为技术上的交锋作充分的准备。

激烈攻防中的“处若虚无”也很重要。要正确对待优势和劣 势,镇定暂时性的胜利和失利,能“虚无自在”,悠然自得,达 到“体处虚无得自然”的思想境界,从容对敌,以不变应万变, 不计一招一式之得失,把实看成虚,使自己始终保持清醒的头脑 和良好的竞技状态。

人体各部的活动是紧密相关的,精神状态、心理作用是主宰 气力发挥的先导,是与战术原则密切吻合的,“体不合心,手忙 脚乱,心不言意,招架忙乱。”六合中的“精神”、“八法”中的 “眼”,在某种意义上说是一切战术和技术发挥的基础,其训练内 容有脸部的喜、怒、悲、愁……等七情和眼睛的注、脫、瞟、斜 等的专门训练;有稳定内部情绪状态(包括紧张、恐惧)的自我 控制练习,有激发情感的诱导练习……。攻防格斗中的精神状态 是一种既取决于技艺的高低而存在,又超出技艺范畴的、所特有 的一种心理素质,既是无形的又是有形的。

- 散手运动思维活动的特点和积极的增力情感。实战对抗 战术思维非常重要,它要求运动员注意力高度集中,同时需要紧 张性和注意力的分配能迅速转移。在瞬息万变的搏击中,要掌握 对抗的主动权,就得运筹自己的战术意图,并根据临战中的变 化,迅速实施正确的对策,付之以行动;这种思维的全过程,时 间极短,具有敏捷、灵活与速动的特点。

技击对抗能使运动员产生鲜明的情绪状态,剧烈紧张的抗衡 本身(包括对抗练习和实战),出于胜负的压力和某种训练目的, 运动员必然会产生与此相适应的情绪状态,诸如训练对抗中的优 势和劣势所产生的积极和消极情绪等。由于正确的估计了对方的实力,习练者充满必胜的信心,增力情感鲜明,表现出“运动狂 热”的情绪体验;相反,如果夸大了对手的力量和技艺,就会出 现体力、技术、战术不适应的状况,而引起恐惧、拘束、缺乏信 心等不良心理,产生消极、厌倦的减力情感;有时由于毫无根据 的自信,错误的判断又会使积极情感转化为消极情感,造成对抗 局面的被动。总之,散手对抗中情况是复杂的,影响运动员的情 感状态变化的因素很多,教练要对运动员个性特点作科学的心理 诊断和调节。训练中要从培养意志品质人手,进行专门的引导, 使运动员学会正确分析、判断对手实力的方法,养成研究对策的 良好习惯,做好对抗前的心理准备,激发起获胜的积极情感。对 于在实践中突发事件引起的不良情绪,也要充分发挥自己的肌肉 紧张度和与此相应的神经的兴奋,来调节情绪。这样在危险的关 头也会化险为夷、转危为安。

- 太极推手的心理分析

推手是太极拳类的对抗练习,分对打套路和对抗比试两种, 是不同于散打形式的又一独特的对抗项目。推手是两人各自动用 太极拳特有的棚、挤、按、采、扨、肘、靠的击法将对方击出圈 外的练习运动,该运动主要通过M感觉来判断劲道,因此,肌肉 运动感觉的能力起着很大作用,这种感觉能使运动员感受到对手 动作的细小的特点,感觉到肌肉力量消耗的程度和性质,并测出 对手的战术意图,了解对手所采用的技术动作的真、假、虚、 实。因此,系统从事这项运动能大大促进肌肉的活动敏感性,达 到“彼不动,已不动”的境界,

三、心理训练在武术运动中的运用

心理训练是现代科学化训练的重要组成部分之一,这已被理论界和训练界所公认。

所谓心理训练,就是有意识地对运动员进行针对性的心理调 节,对运动员的心理过程和个性特征施加影响,以期达到培养最 佳心理状态、完成训练和比赛任务。心理训练的具体任务包括三 个大的方面:其一,培养本专项所需要的心理品质和心理能力;其二,克服和排除各种不利于训练和比赛的心理障碍,创造 和形成训练、比赛的适宜的心理状态;其三,加速疲劳恢复和运动技能的形成、发展。

根据比赛和训练的具体情况,心理训练分先期心理训练(即 赛前心理训练)和直接心理训练(即比赛心理的调节和控制); 内容包括动机和信心;稳定性和增力情感;意志品质;专项认知 能力(注意、记忆、想像、思维、感知觉等);社会适宜能力; 个性品质等诸方面。训练的方法有:集中注意力训练;模拟训 练;意动训练;反馈训练(生物反馈、动作反馈);心理自我调 节训练和专项特有的心理训练方法等。心理训练要取得最佳的效 果,一是教练员对心理训练所持的态度要积极;二是方法针对性 强并且坚持始终。

传统武术在自身的发展进程中,已自觉的采用了许多心理训 练的手段和方法,取得了一定的效果;但是,由于传统固有观念 的束缚,一直未得到整理、深化和提髙,特别应该指出的是,在 运动心理学发展迅猛的很长一段时间内,未能吸取运动心理学既 得的成果,来丰富和完善武术专项自身的心理训练体系,鉴于这 种情况,结合武术专项的特点,介绍一些必要的心理训练方法是 十分必要的。

(一)武术专项一般心理训练

1.积极性和实效性训练

积极性和实效性训练就是晓之以理、动之以情、付之以行的一种主动性训练,也可以说是内景的趋向性与外象的能动性统一 的一种训练,这种训练能使教练员和运动员双方主观能动性充分 发挥,提高训练的质量。

人的心理与运动时学习和掌握各种技术的行动有着紧密的联 系,如果教师不能把运动员的注意力有效地引向既定的目标,把 教与练统一起来,激发上进心和责任感,就不可能使武术训练在 质和量上达到最佳效果。

要使运动员成为训练的主动实践者,从心理上接受教练的训 练手段和方法,实践中可从以下方面着手。

(1)使运动员看到自己的效果。青少年都有迫切希望知道自 己活动的成绩和效果的欲望和要求,教练员在训练中,如果能及 时使学生知道练习的效果,能使正确的动作得到巩固,错误的动 作得到纠正,创造良好的情绪状态,这与不知道结果,看不到效 果,教练老在屁股后面催着“干、干、干”相比,其结果是大不 一■样的。 -

例如1分钟的前踢腿,一组不计数,不计好坏,每天踢,而 另一组计数、记时、看质量,并在训练中严格要求,及时提出存 在的主要问题和优点,登记各次成绩和次数,两组练习相同时间 后测验结果就是后组好。

为什么知道效果,会使训练工作取得较好的成效呢?从生理机 制上看,指出优点和问题能使有关的神经得到阳性的刺激,而使另 外的神经中枢的联系受到阴性的强化,加速分化过程,使兴奋和抑 制两过程更加精确,促进正确的暂时联系系统(技能)的形成。从 心理上来讲,知道自己的训练效果,特别看到自己的进步(纵使是 某一侧面的某一部分)也能起到振奋精神、活跃情绪的作用,这种 良好的心理状态能鼓舞信心和勇气,产生增力的情绪体验,提高有 机体克服各种困难的工作能力,久而久之,能改进有机体生理机 能,维持良好的情绪状态,取得掌握动作的主动权。

在武术训练中,一般采用如下方法达到使运动员明瞭效果,了解本人情况的目的。

其一,各个训练阶段,根据运动员实际订出不同的指标和要 求,定期测验对比。订指标要实事求是,既要高,但又是经过努 力可以达到的,就是符合运动员的水平和实际;不同的对象,指 标要求要有所不同,但提髙的百分比的基数要统一;各阶段要有 不同的侧重,突出重点,而又要使各阶段的指标和要求联系起 来,成为一个科学的体系。

指标范围,根据任务而定,一般有全面身体素质:30米、 400米、1500米跑、纵跳、立定跳远、悬垂举腿次数;专项素 质:30秒冲拳、30秒踢腿(或前拍);14次X5次侧手反X30米 耐力训练;劈叉(横、纵)、左右原地压腿、朝天蹬、下腰、两 手握竿转肩等。专项技术;刀缠头过脑30秒、劈刀30秒(左 右)、弓步刺剑一一插步云截剑(重复);棍:平抡、舞花;枪: 拦、拿、扎、舞花。或者根据任务不同在单动、小组合、套路中 提出不同的要求和指标等。

其二,采用评议的方式,使学生从客观反应和第三者中了解 自己训练的效果和情况。评议可找有经验的武术教练(对以前基 础比较了解的人)或者互相观摩评议,检查主要任务完成的情 况,了解效果、明确努力方向。

其三,用分析的方法奇回忆对比的思维活动比较训练的情况 和效果。在一个训练阶段结束时,可以适当根据情况总结分析本 阶段训练的情况和收获,比较前后的差异,还可以采用思维训练 的方法回忆比较,鉴别分析,有条件还可以用文字记载下来,为 下阶段训练提供方向。

其四,用电视摄影的方法在不同阶段留下主要内容的实况, 定期对照比较,使学生明确训练的成效和问题。

总之,运动员在训练中能及时明瞭自己的训练效果,是使运 动员的思维活动与训练任务紧紧相连的重要手段,从生理、心理 等方面都有利于提高运动实效性。

(2)利用一切可能使运动员理解所采取的训练手段、方法的 原理。运动员了解训练内容的内在联系,就能借助再造想像,经 过头脑中的加工整理,重视教练提示的技术要求,设想技术的本 质,控制训练过程中的状态,这有助于能动的掌握动作。并且能 吸取教练的经验,丰富自己的心理活动,创造性的发展前人的运 动技能和动作。

其一,剖析教材和训练内容的内在联系:如为提高旋风脚的 质量安排了里合腿、里合拍击、跳起里合击响及旋风脚完整练 习,前者(指里合腿的系列练习)是后者(旋风脚)的基础,后 者又是巩固单动技术质量的延伸,两者是有机联系不可分割的。 要讲清道理,说明这些内容的内在关系,运动员才会百练不烦。

其二,理解教法步骤和要求的合理性。如武术训练中纠正动 作,一般教法过程是先求动作路线的正确,再完善姿势,继求精 神、节奏、终求劲力的充实,最后以小组合和套路训练进行全面 检验,一环套一坏,环环紧相连;每一动作的规格训练过程虽不 尽然相同,但先分解再完整,先定步再活步,先单动再组合的规 律是不可跨越的。

其三,溯源技术的原理性。如弓冲拳的技术要领是“蹬腿、 拧腰、顺肩、抖臂”,这种要求是以实效性为基础的,即符合力 学的顺动、解剖特点和攻防要求;又如散手中的寒鸡步预备式, 宜取“手不离肘,肘不离肋,侧身偏对,三尖相照”,这种姿势 暴露面积小,发起进攻快,是真打实战的要求。

总之,理解原理和方法,不仅能扩大运动员的知识领域,启 发求知欲,激发训练的自觉性,而且能集中运动员的注意力,养 成精确估量和分析问题的习惯,为有意识的控制运动情绪和良好 的机能状态创造条件。

2.创设情绪体验的情景,造成竞争的局面

要把已形成的潜在训练需要充分调动起来,在训练中创设情 绪体验的情景,活跃运动员的训练情绪,激发训练的积极性是很 • 382 • 重要的。

在武术训练中情绪状态的创设与各项目基本相同,诸如训练 内容、方法、手段的不断更新和变化;训练环境的改变;形象生 动的启发语言;活动性游戏;改换训练项目;测验比赛;了解学 习的进步收获等都可以提髙学生的学习兴趣,吸引学生产生向往 追求的意向,调动身体各器官尽全力完成训练任务。

造成竞争的局面首先要把社会和教育向他们提出的要求变成 他们内在的需要,产生正确的学习动机,然后在此基础上创造良 好的竞争环境和气氛。从全局来讲,要使全队具有比、学、赶、 帮的政治空气和道德修养,树立力争上游的志气勇气,使这种志 气和勇气在整个训练过程中始终推动和促进技术水平的迅速提 高。从一次课来讲,就是要激发和调动潜在身心机能,努力甚至 拼命全力完成训练任务,前者要像一条红线贯穿整个过程,成为 经常起作用的有效动力,后者又能促进和加强已有学习动机和情 绪体验的深化,互相促进,互相补充,推动技术水平向高峰 迈进。

(二)武术运动员比赛心理状态的控制与调节

在武术比赛中,运动员的情绪状态是最敏感产部分,它对比 赛具有重要影响,因此,控制和调节比赛时的心理状态成为武术 理论研究和实践探索的重要课题。

据现代心理学研究分析,武术运动员在比赛中经常出现的情 绪态有四种:过分激动状态、冷漠状态、盲目自信状态和良好的 准备状态。调节和控制主要是针对前三种而言的,而过分激动状 态最为突出,调节的常用方法有以下几种。

1.自我暗示放松法

又叫肌肉放松法,包括面部肌肉和骨骼肌肉紧张度的放松。 其机理是通过“套语”自我暗示,使植物性神经系统机能得到改 善,进而促进肌肉的放松;这种方法可采取立姿、坐姿、或卧式;进行时先调节呼吸,做到细长深匀,再引导意识集中要放松 的肌肉各部(可从头到脚),然后按照一定的公式语言进行自我 放松暗示,如“我安静下来了!” “我脸部肌肉放松了!”手臂肌 肉放松了……全身都放松了! “我好舒坦!”“我经络都通了!”等 等,使自我语言、呼吸、身体三位一体,由语词作导向,完成引 静入神、松体的目的;这种方法多在赛前采用,对改变赛前的紧 张心理和机能的亢进状态具有重要作用。

- “取代”和“转移”法运动员采用镇静放松的姿势,闭上眼睛,使其最大限度地、 准确地在头脑中回忆曾经出现过的有利情况,或者喜爱的客体如 小说、电影等,使意识的指向性脱离比赛的环境,而去憧憬那愉 快和美好的东西。也可采用自我说服的办法,用强制和命令自己 的提示来约束自己;如:“我要镇静、镇静!”“我完全相信自 己”,“我没有什么后顾之忧”等等,靠自言自语或与同伴、教练 交谈均可。

- 专门练习法即做专门的准备活动,或者全力短冲武术套路中有特色的某段, 高强度而在节制的冲击体力,对和缓和控制亢进状态有好处。

- 调节呼吸法紧张,动作的频率加快,言语增多,有时甚至手舞足蹈,这 时可采取专门呼吸方法解决,即在意识的专注下一呼一吸,先深 快后细缓,进而有节奏,最后立姿进行调息,可改变情绪状态运动员赛中良好的心理状态,是教练员长期培养和运动员自 我教育的结果,需要作精心的科学组织和安排。

浏览980次

“知行论”是中国古代心理学十分重视的思想范畴,主要阐 明“知与行”的关系;孔子、墨子既重视学习更重视实践,朱熹把知行学说推进到了辩证认识阶段,清代思想家王夫子强调 “行”终久是主要的观点,使“知”、“行”学说有了进一步发展, 武术运动把“行”、“知”互相促进和“行”为关键贯穿在学习、 提高的各个环节,强调“拳打千遍,其理自得”,要领悟武术的 真谙,就必须“冥思”、“苦行”。“冥思”指要善于思索、研究, “苦行”就是要有“恒心”和“专心”,实践是聪明才智的源泉。 从心理学角度议,“学而时习之”是有意识对武术各类动作进行 分析、综合、比较、抽象和概括等复杂的思维过程,“知”又在 理解动作结构的内在联系的基础上给行(实践)更精确更深刻的 指导,起到了促进武术学习效果的作用。

“知行论”是中国古代心理学十分重视的思想范畴,主要阐 明“知与行”的关系;孔子、墨子既重视学习更重视实践,朱熹把知行学说推进到了辩证认识阶段,清代思想家王夫子强调 “行”终久是主要的观点,使“知”、“行”学说有了进一步发展, 武术运动把“行”、“知”互相促进和“行”为关键贯穿在学习、 提高的各个环节,强调“拳打千遍,其理自得”,要领悟武术的 真谙,就必须“冥思”、“苦行”。“冥思”指要善于思索、研究, “苦行”就是要有“恒心”和“专心”,实践是聪明才智的源泉。 从心理学角度议,“学而时习之”是有意识对武术各类动作进行 分析、综合、比较、抽象和概括等复杂的思维过程,“知”又在 理解动作结构的内在联系的基础上给行(实践)更精确更深刻的 指导,起到了促进武术学习效果的作用。 (―)武术运动的一般心理特点

(―)武术运动的一般心理特点 (四)武术中对抗性项目的心理分析

(四)武术中对抗性项目的心理分析 (一)武术专项一般心理训练

(一)武术专项一般心理训练 (二)武术运动员比赛心理状态的控制与调节

(二)武术运动员比赛心理状态的控制与调节