1.立禅即意

【谈批】什么是立禅?即是进入禅的境界,禅的境界远离分 另!I。什么是分别?依名言来认识事物是分别,例如说拳法、腿法,

那便是依名言来作分别;依概念来认识事物亦是分别,例如说洪 拳、咏春拳,那便是依概念来作分别。凡落分别都不是禅。若拳手 能入禅境,便能得“意”。这里说的“意”,即是佛家的“清净无 分别意”。

既能得“意”,即能依意成形。所以,拳师发出的形,亦需无 作意而发,一落作意即成分别。于对拳时,由“意”适应对方而 发招,而不是揣摩对方的形而以形相抗,这便是“立禅即意”。

立禅的立,是立意,是从站桩入手立起禅意。禅意立起,则不拘形式, 行住坐卧都是禅,随心所欲而不逾矩。不逾矩就是“中”不丢,以禅的状 态练拳、生活。只要有了禅的状态,感知的状态不丢,你就可以随心所欲。

中,就是禅的状态。平常练习,注意腰、胯、肩等,都是为中服务,为 了让中显出来。得中以后,才可以守中用中。

【谈批】这一段说的是形随意生,意已离名言概念,所以曰常 生活一切皆禅,因为生活无非只是种种形态而已。禅宗强调“家常 曰用”、“日常生活”,便是‘‘以禅立意”的形随意生。无奈许多拳 师都落在拳的形式来发劲,不能说他们不对,但这并不是禅意。

说到“中”,其实便是由无分别的意来“任运”随形。无论对 方用拳用腿,我们都可以因应他的拳法腿法,来意识到他发拳发腿 的支点。若能由无分别意感觉到他的支点所在,那么我们便很容易

适应,因为只通过他的支点,他的拳法腿法便受到我的控制。控制 是适应,不是对抗。

事要精,理须透。练中得中,守中用中,以自己的中打对方的中,搭手 就是中。发人的时候,“蓄劲如张弓,发人如放箭”,把对方当箭放出去。 练就是用,用就是练。倘若练是练,用是用,说明你练错了。

【谈批】事即世俗,理入胜义,事为形,理为意。

依意为用,用由练而成,所以并不是一入手即能无作意,说 “练就是用,用就是练”,那是一个过程,能够无作意而作意,那 便是佛家所说的“无生生一切”,这是很高的禅理,亦是宁玛派的 大圆满理趣。

要一辈子站桩,但几分钟就能学会。原理有很多,普通人掌握这一个就 足够了。譬如推手,身上没有,你在我的一个点上用劲,我禅意没丢,你一 摸,我这儿瞬间就变了。车轴是中,车轮子是环,动车轴,不是动车轮子。 太极推手、形意搭手都是这个,在形上讲就是这个。

【谈批】这里说的推手、搭手,其实都是由意生形,不过,却 要晓得宁玛派所说的“任运”。任运其实是适应,因应适应而任意 运作,这是一切形的最高道理。一切事物都靠适应障碍而能成形, 例如人,他要适应空气、适应地球上的食物等,然后才能成为人。

又如蚯蚓,它没有眼、没有耳,只能靠触觉来适应环境,因此它便 有两根触须,人不需要触须便是跟蚯蚓不同的适应。一切生命形态 的适应都可以说是包容,人有人的包容,蚯蚓有蚯蚓的包容,所以 便有不同的生理与心理。因此,我们便可以这样说,圆成任运便是 得“中”,若能得“中”,因为任运圆成,以,便可以由意生形来 作所种种适应,对方一切形态都给我适应掉,便受到我意的控制, 令他根本失去了形。

练的时候心死神活,心不参与。《拳论》讲,大动不如小动,小动不如 不动。不动之动为生生不已之动。所谓“不动之动”,是说虽然不动,其实 意是活的。活,不是计较什么圆、方、线、面,而是用感觉去觉知事态。对 方发拳、发掌、发腿,我挨着就是。挨便是由感觉而来的挨,挨到什么,心 中根本没有考虑,只是任运,任运即空,所以说空着接敌。无论离对方远 近,都可以凭无分别意的感觉来任运,是即为空。对方的瞎动跟我没有关 系,不要因为他的瞎动,我便拿着劲、拿着气、拿着意。

因应之意必须是无意之意。用神、显神,心死神活,神光朗照。神活的 状态,都是无意之意的任运而空。

【谈批】所谓“心死神活”,就是心无分别,所以说之为 “死”,可是其意则是活活泼泼,所以说之为“活”。不动之动,即 是前面说过的“任运圆成”。

任运圆成必无作意,人不是作意生出一对眼睛,作意生出一对 耳朵,为了生存,他必须无作意而生起眼与耳,至于身体中的种种 微妙结构,实在亦只为了适应生存而不得不生起,所以无作意便可 以说为“心死”,随缘适应便可以说为“神活”,用在拳理上,可 称无敌。

观照是什么意思呢?练的时候,要观照全身每个地方都有灵气和生机。 两人比划,我什么作意的形都没有,就是神气出来的整体,你就根本无形可破。你的神不活,怎能与我为敌?

我腿上神活,身上也神活,你就不容易活。我腿上神活、身上神活而不 落于形,假如你还有蠢蠢欲动的想法,你就根本不知道应该怎样动。我手做 对了,你的手就不知如何动,你的手就不起作用。我做对了你就没有了。

所以,拳法只是“要做对”。我的气息做对,就能把对方控制上,这其 实是适应对了而成控制。做不对就是对抗,例如企图用招式来打击对方或者 应付对方,一落作意便做不对。所谓“做对”,就是气息合上,不是姿势。

【谈批】这段拳理说明了如何任运圆成。要记着:有分别便有

作意,有作意便不能任运,不能任运便成对抗,若能任运就可以控

制对方。

不对抗,要具备两个条件:一是自身接触点上没有实,没有作意,不是 用形;二是对手这个目标不存在,意要笼罩对方,超越对方,不是定位在对 手的身上、手上,我的身形虽然在这里,但是已经无限地向对方身后超越。 这个气场是对方对抗不了的,因为这是点上错位的适应,但是也不要作意于 错位。意有多大多远,气便有多大多远,那就自然是点上的错位。

不是推,也不是打,既是推,也是打,就是气的发放、气的抒发,也即 是意的发放、意的抒发。如果对方打过来,所谓全身十四处打法,挨着哪儿 是哪儿。不伤人的打法,就是让人飘出去。打伤人很容易,急了就把人打伤

了。摁实了打,把对方放在无能力招架的境地,他就变不了,他就没法跟你 打,就是一个打人一个挨打,所以说,大成拳是打人的拳,不是对打的拳。

【谈批】这段拳理,等同宁玛派所说的“心气无二”。这里说 的“心”,其实就是“意”。

我们的心意去到多远,气便去到多远,许多人不知道这个道 理,整天思路纷纭,气便随想而散。所以,思虑愈多,身体愈弱。

宁玛派说,心意有如人,元气有如马,心意驾驭着元气,就可以由 心意形成一个气场,气场的大小完全由心意决定,这便是“心气无 二”。因此,意驾驭气,随气发形,那便应该是心气无二的拳理。

2,以无住心推手

现在我们学的推手,是用来去除坏习气的方法,作分别、有作意、落于 形态,种种都是坏习气。现在用无作意的推手来监督,逼自己把习气去掉, 让形与意双运的状态成为主导。

这种方法很微妙,超越了劲和技巧,是“中神”竖起,用练的那个无 形的中神来推,老在这样中神的空中,也就是住于一尘不染的状态,忘掉了 有形的躯体和动作。这便是任运圆成的应用,由心气无二而任运圆成,不像 过去的推手是用习惯来推手,那是套路,是劲和技巧的运用。

【谈批】这段拳理说到了如何心气无二,如何任运圆成,那便 是很高的禅境、大圆满的密意。

有些人也可以做到“没有”,但他自己的“中”也同时没有了,这样就 不行。因为他已经失去了心气无二的心,这样就不能任运圆成,面对对手 时,根本毫无觉受,所以,不能没有“中”。“中”是非有非非有^这个 “中”是拿没有表现出来的,不是拿着“有”的形态表现。

【谈批】凡有概念,必生作意;凡有作意,必落分别,这样心 意就不能驾驭元气。所以,一落于有,或落于无(没有〉,自然无 法生起气场,也就不能在气场中任运圆成,即“中神”失去,那 便是禅密两家所说的落于分别、落于边见。许多拳家重视招式,是 认定招式的功能,由是招式即非由中神而发,一击不中,还要变 招,这变招亦不由适应而来,仍然是作意于对抗与攻击,这便是作 意发招、由招发劲,用劲伤敌。

不停地练,心意就能与元气结合起来,二者结合便不需用力。这样,拳 师就有了慈悲心,才能彻底解决不用力的问题。不是有力量了,而是气场大 了才能不用力。倘如只是劲力强大,必然要用力。总的来说,“有什么就张 罗什么”、不作意找出些什么,这便是无所住的心,这是真正的强大。

【谈批】不是迷信,拳师必须有慈悲心。适应对方,令对方无 所施其技,用气场将对方迫住,发招式令对方失形,那便是胜利。 这是应用心气无二的慈悲心,用力不用力都由适应来决定,所以说 “有什么就张罗什么”

3,都是用中会站桩,就会推手,就会试力,就会摩擦步,就会断手。

站时身要挺拔,全身关节都有弹性,脚着地也有弹性,脚只跟地挨着, 不要踩实。

脚若踏空便不是对敌,只是跟对方连接起来,连接的部位和全身所有的 关节是相同的,不丢不顶。跟对方接触的时候,自己还是处于关节灵动的状 态,因为连接,所以对方的身体便成为自己身体的延伸。如果对方所有的关 节也有弹性,双方便贯通了,这样便谁也打不了谁。不过,很多人的关节都 没有弹性,所以两人循环的链条就不贯通了。就像火车轮子一样,前面有障 碍,轮子就碾压过去。所以,我们就可以用气贯劲来打通障碍,便是这样来 打击对方。

这是一个循环。这个循环是有形的,难的是有形其实无形,难在中不能 丢。大家往往在注意动作上的循环时丢了中,可当作意于中之时,推手的动 作又很难做好。所以,要把心意住人禅境,就要有心法。

【谈批】这段拳理是说克制对手之道。我处于中,倘如对方亦 处于中,那便无可比试,所以,两高手比试,拳未出便已成和局。 但对方不能住入中神,那亦不需比试,拳未出便胜负已分。

在多伦多,我有一个弟子是咏春高手。我要他跟鸿坤搭桥,刚 一搭,弟子便立刻缩手投降。他对我说,他的气和形都已失去控 制,根本无法出桥。这便是他的全身关节没有弹性之故,幸亏他亦 是高手,所以才不会盲动,我判为打和。

大成拳的守中用中,来回都是中;形意拳是主动的中,用自己的中把对

方的中夺了;太极拳不是夺对方的中,而是将对方的中归为自己的中,让对 方没有中。都是用中,太极拳是以被动化为主动,形意拳是以主动来制夺对 手的主动,出发点不一样。这是形意拳和太极拳的根本差异,一般人难以理 解,多是拿动作来分别形意与太极。

【谈批】必须心气无二然后才能夺取对方的中,太极用的可以 说是巧意,由巧来将对方的中归入自己的中,所以不能说是完全脱 离作意。由于心与气尚未能绝对无二,学太极未能入意的,往往便 沦为巧劲,那便跟心气无二相差得更远一些。假如太极能融入心气 无二,亦即毫无作意而能将对方归中,那便真的是道佛相融的 境界。

推手时,通过接触点连接对方的中,这个动作上的循环就像万象轮,虽 然万象,但始终有个中。这是原理,中的层次却有三个:一种是实的转,但 很笨重;第二种是跟水一样的转;第三种是空的转,你一摸就摸不着了,跟 空气一样,跟你就没有关系。

用实中时不是间架,实的能转对就很好了。因为你用的是中,不是用间 架。过去练的推手都是用间架,看谁有功夫。

接触点上的压力要不断不住。身体送着手走,送到手不走了,身体再回 来,一点点都不用形了。回来的时候,对方拳落到自己身上,就让对方落不 住。手臂回来的时候,自己的中是瞄着对方的,弹性不丢。

【谈批】意入于中,可以说身上根本没有落点能为对方所乘, 自己却可以适应对方的中来夺取,此时意不在对方的中,只是觉知 对方的中。看西洋拳比赛,其实每个拳手都有他自己的中,可是比 赛者却只知发招发劲,而不知自己的中何在、对方的中何在,那便 是心与意分离,因此意与形分离,一拳便是一拳,一脚便是一脚。

倘如中国拳手能学到形意的夺中,肯定所有拳赛冠军都是懂心气无 二的拳手。

身手关系处理好了,就成为这种弹性的状态、中的状态;然后,自身的 身手关系以及跟对方的身手关系也要处理好。

当手臂过去时,是用身体送手臂出去,手和身体的距离是不变的。身体 把手臂启动起来,但身体亦同时不要过去。就像拉送绳子一样,让绳子过 去,拉过来送过去地循环。这样对方就像踩在沙子上一样。

那是什么感觉?孙禄堂先生说是“沙地立杆”,稍不注意就倒了。站粧 就是练这个“沙地立杆”。不只是脚上的感觉,身上所有的地方都是这样, 有如沙地。对方一摸你的手就像站在沙子上,摸不着他的心就变了,他的心 变了,我的这种“沙地状态”就出来了。

普通人推手只是肢体上的动作,现在是的神气参与了,这样就多了很 多东西:一是意要扩大到对方身体背后,通过他的身体直至远处,有如他不 存在;二是手别紧。对方越用劲,你的手越没劲;三是意与气的通道要自 然,不能夹着。要自然地松着落,没有形。回来时,帮助自己蓄力,跟沙子 一祥无为蓄力,不能主观地蓄力。此时手不能实,意不在手上,而在对方身 后的远方。

两个人的循环是一个东西,如果对方身上哪里不通,双方形成的链条就 断了。对方是死的,你自己在活的状态,你就像葫芦在水里一样,没有死 点,对方按不住你,他就硬了。

【谈批】这里所说的状态与心气无二的“还气”相通。还气是 心气去到远方,蓄纳大自然的元气归还心中,在拳理上便是夺中之 道。本节所说即在于此,所以气场要大,身手要松,意与气的通道 要自然,这都是“还气”的要点。也可以说,“还气”其实是“夺 气”,“夺中”其实也是“夺气”,对方心变气便被夺、中便被夺, 这样来适应对方任运而夺,是微妙的法门,与力无关、与劲无关。

推手的能量是自身放松以后用神气。人们往往把有形身体的能量用出 来,无形的、神气的能量却用不出来。太极拳讲阴阳吞吐,把对方融在自己 身上。没有来回,去是这样,回来也是这样。没有前后、左右,就是这个过 程。回来、过去感觉都没变,就要住在这种状态。

【谈批】说推手,似乎有形,其实是无形而成形。

推手只是变换了一种形式,从头到尾都是站桩的状态,只是把站桩的状 态扩大化。用这个状态,就是练这种状态。站粧容易进入这种状态,推手难 一点,情绪、面子等很容易掺杂进来。

现在说的是自己人在推手,如果有外人,瞬间就拉回去了。因为平常推 手,很容易参进来别的东西。自己如不用力,对方就用不上。我们这里推 手,不用力,没有输赢。

必须把两个人连接为一个人,把对方变成自己身体的一部分。首先要不 对抗,其次是还要有中,用中往、过、迎。此时手臂的形做大了,动作做大 了,这样自然而然显得有形。倘如动作做小了则不似有形,然而都是活泼泼 的,没有作意的轨迹与路线,只是根据对方的劲力与虚实而随变,不是自己 作意而变。

【谈批】“还气”的功能即在于此,要练习“还气”,先要练习 “随气”,所以本节所言,其实与大圆满道相通,随气、还气合二 为一,便有本节所说的拳理境界。

肩膀不容易松下来用,是因为不会用胯。胯松,肩膀就松了,要掌握肩 膀与胯的关系。来回都是用中。对方有上下左右前后,自己要随气,而不是 用自己的惯性来随形。随,不能有自己的想法,必须随应对方的虚实,成为 自己进攻的虚实。所以,不是自己想怎么样,而是先让对方想怎样。当能把 握随顺时,便是“中神”,意、气、形随顺而动。要知道,随,就是不执 着、无我;顺,就是进入神气的通道。

王阳明《传习录》说“见块逐块”、“见块逐物”,狗来咬人的时候,人 扔块砖头,它咬砖头去了,把咬人这事忘了。人也是一样,一搭手时,如果 意在于手,那便有如狗咬砖头,那就把身体掉了,把中神之气掉了,那便如 “见块逐块”。

【谈批】能随气便是“见块逐物”,因为所随的不是那个块; 不能随气便是“见块逐块”,见到砖头便咬砖头。前者心神不失,

心不变动;后者心随形转,所以失中。不失中即能夺人之中,若失 中即为人所夺。

意和形要分虚实,不光是在形上分虚实,这样,当形与意双运而见虚实 时,那便是形与意的临界状态。

以对方的意为意,自己没有意,借对方的势,用对方的势。推手不随自 己的想法,而是随对方的想法。这时,所谓落到实处,就是对方有多高你就 有多高,对方有多低你就有多低。对方左,你就左;对方右,你就右。对方 不想出来,你就不让他出来。这些都是“随气”。假如对方出来了,你就不 让他回去,这样就是“还气”。

【谈批】本节拳论直接与心气无二相通,对方动而不出,所以 可以“随”;对方出形,我因应而“还”,他的形就受到控制。

守中用中,中道就不是对抗了,他出来的东西你能接上。大家都说随 缘,随缘是什么意思?缘是什么,就是背后的东西。他跟你唱反调,你要搞清楚他的背后是什么,你要找那个东 西,就像两个人推手,一个来回是一 圈,这个点是在自己身上还是在对方身 上,这样就清晰了,这样才能在无我、 不执着的状态。你一执着,这个圈就不 转了,就落在那个点上了。不管这个点 是在自己身上还是在对方身上,都是你 自己形成的,这样才能把事情完成 落实。

【谈批】这段拳理非常精彩,

不是对抗,可以说是随缘。随什么 缘?随着形的背后所藏,也即是并 非随形。只能用形,中神便弱,所 以便只能以形为我。我却不同,无形则无我,对方根本找不着落点,

凡有所落,皆如落在沙中。因此,不能执形,无论落点在自身或他 身,因为这个点已由自己的中神控制,所以都可以落实,而不是 “沙地立杆”。

晚上睡不着就享受这个睡不着,不能一意要自己睡着。若心神自然,那 么,我睡不着也会像比别人多休息了几个小时。要享受这个休息,而不是追 求那个睡眠。这便有禅修。因此,最简捷的心法是心不作意。只需相信自己 自然的心,相信立禅站粧,并将其扩大,例如扩大到推手等。这便是密乘所 说的“心性休息”。

【谈批】提到“心性休息”,便需知道我们的心其实无时无刻不在烦乱中动,所以要休息。心能休息,气亦休息。所以,要动起 来便可成为心气无二的一发而动,此如大地忽起沉雷,亦如火山 爆发。

4,站粧心法

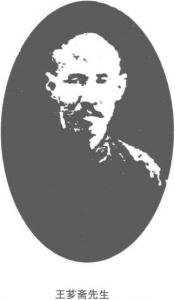

王芗斋先生

站的时候,不能不负责任地把自己堆在地上,所有的关节不能惰性地压 在一起,也不能挺拔着,气也上浮了。而是要沉气提神,气要沉,神要起, 能上去也能下来,要有余地,是弹性的状态。这时,丹田不能用力,只需自 然放松,可是神却已经提起来了,于是,腰自然直。说这样站很简单,其实 做起来很丰富。

但是,这个状态刚开始是有的,站了一段时间就没有了。这个状态没有 了,重新调整,把得力的状态找回来,神气在周围布满、放大,还是弹性的 状态。所有的关节,自身关节的关系,自身和大地的关系都建立起来儒家讲“天人合一”,就是指自己和大自然的关系,自己的气息与大自 然的元气相合,都是弹性的连接关系。把气想象成有形,然后与地合、与天 合、与人合,也都是弹性的连接状态。站粧就是要把自己站到这种状态,自 然而然地到这种状态。

佛家“五蕴”中的受想行识,识就是分别。心不能起识,不能掺杂分 别心在这里。要把思维放下,提起观照即可。用这个观照心来观所缘境,例 如观照对方,不起分别而观。如果这时起了一个心念,想打败对方,就已经 是分别了,所以心量要宽大广博。

站粧能把人站到风调雨顺。混元桩,意在山环水绕,这就是人体最大的 风水。你只要站着,心就变了,人就变了,风水就变了。所以先心变,然后 便有身变,身心两个就连接起来。我们不是去主宰那个心,一想主宰,立即 就有分别。所以,立禅的方法就是拿身体去调整这个心。这样真的很微妙,明明是由心变才有身变,而要用身变来调整心变,这便是佛家所说的因果圆 融,由因生果,果亦可以生因,所以,这个修法可以称为“果地修”。果地 修成真心,放出来不执着于色、声、香、味、触、法,便是无所住的心,拿 这个心去生活,也拿这个心去站桩。

【谈批】佛家修心,显宗是由因地修,密乘是由果地修,王芗 斋大师是由果地修来站桩,这心法传至鸿坤,他秉承传统,所以便 由密法来精进这果地修之修。

佛乘的究竟果是如来藏,也可以说是不二法门。依果地修,便 以如来藏果为因,由是建立道法。现在落到站桩,由无分别心生无 分别身〈六根圆融的身〉,所以心是因,身是果。现在反过来,由 身调整心,所以便是果地修。

这是站桩的最高心法,许多门派只懂由心调身,这样心便一定 生出种种分别。现在由身调心,所以便可以建立无分别心。心无分 另I】,气即无分别;气无分别,形即无分别。这样一来,只需练习站 桩,就可以入中道,建立中神。由中神观照,便可以弹指而任运圆 成,于对拳时,只是弹指而成因应,让对方只活在自己的心气 场内。

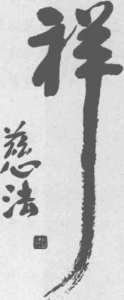

^前页王芗斋先生手迹释文:内虚灵,外挺拔,舒适,得力,为基本不动的原 则,须以刚柔、虚实、动静、紧松同时起参互错综作用。

5,感知才是真知

以法安顿身心,身心安顿之后,身心不一不异,互相关联而不相碍。这 就是身心的自然状态。这样,心的“觉知”能力就有了。这觉知的能力非 由思维而来,思维一动,觉知的能力立刻就没了。因为落于思维,便依然是 由心的因地来修,不是由无分别身的果地来修。

【谈批】身心不一不异,在拳理上非常重要。如何理解身心不 一不异?身与心当然不一,身是具体的,心是抽象的,可是为什么 说是不异呢?因为心依着身的动态而起念,身亦依着心念而起行, 所以不能说他们是两个东西。明白身心的不一不异,然后才能明白 下面所说的事理不一不异。

慢慢地依事而修,譬如依站桩而修,然后依试意而修,再依推手而修, 这样一步步来行事,就可以证到这个理。反过来,依果地修,便可以拿理来指 导这些事,事和理不一不异。以事证理,以理证事,很直接,不会节外生枝。

把过去的知识加进来,这是节外生枝,就把人领到那种知识的状态了。 你这样站着,很舒服,忽然有人来一句,说你沉肩坠肘还没有呢。这就多出 了一个东西,加进了一些知识。如果没有他这个知识,那么,你直接受用着 自己的状态,就直接进入中神的状态。所以,任何外加的知识都是干扰。

理上事上只是唯一。有人说大成立禅是行上入,他们是理上人,这是见 地不真。理和行是一个东西,光有理没有行,入不进去;光有行没有理,入 进去也是糊涂的。

【谈批】由身心不一不异,进一步就知道事理的不一不异。一 切行事都是事,行事需要合理,但不能把事与理分为两个东西。下

面便用“知行合一”与“知行唯一”来说,前者有知与行的分别, 只是想将这个分别合起来;后者是说本然,事与理本来唯一,不是 作意于将他们合而为一。在拳理上,有作意于合一,那么,意与形 便始终是两个东西。感知事理为一,那么,意与形就没有先后,因 为不是两个东西。

“知行合一”这个说法有点笼统,知行就是一,不是合一。不是由知而 行,因为凡行必然有知,没有知就不懂行。也不是由行而知,因为所知必然 成行,没有行不依于知。小孩子学扒饭,是知还是行呢?那时候他根本不是 知道扒饭然后才去扒饭,也不是扒饭然后才有一个扒饭的知。因此,我们说 这个“知”是“感知”的知,而不是“知识”的知。

当下感知,只有行才能成感知,只有感知才能任运而行。不能拿思维、 拿知识来解释知与行。所谓“格物致知”,便是说感知的知。如果由知识来 格物,见什么便格什么,那要累死的,而且你的心便有种种分别,倘如只是 感知,那便是随缘观察、随缘格物。这样的心不但不累,还能入无分别,这 就“通达无碍”了。

【谈批】由说知行,延伸到说感知,这是拳理的要害。感知,

佛家说是觉。如何觉?不是依名言概念来觉,所以前面举例,你站 桩站得很舒服,那便是进入一个本然的状态。如果有人提出“沉肩 坠肘”,那便是加上一个概念,由是本然的状态便成为概念的状态 了。修禅定,这样就是这样,可能他这样还不究竟,可是他通过不 断的行事,终于就会证入那个理。如果你在他观修时批评这、批评 那,这修行人便会落入一个万花筒般的境界,捕捉这个境界,捕捉 那个境界,真的会给累死。

拿着感知来练,就对了。这不是否定师父之所传,依着所传来 练,感知自己之所练,这在佛家便叫作不增上。一增上,什么都会 走样。不是说感知不能改变,慢慢通达了理,感知便随着慢慢改 变。王芗斋大师又言,“我叫你这样练,你就这样练;你当真就这 样练,那便错了”,鸿坤说的就是这个意思。

6灵机不失

王芗斋先生养气桩依理行事,需要灵机。

【谈批】佛家说,菩萨与佛的觉可周遍世间与法界,这便是依 理行事,所以有觉即有灵机。

古人说:“气以直养而无害,劲以曲蓄而有余。”那便是对灵机的静养。

养气有如积德,德行就是慢慢地从一言一行中培养出来的,是从不乱来、不 儿戏中积累出来的。你想让人尊重你,说你这人德行厚重,见了你就起恭敬 心,那你就不能儿戏、胡来。可是培养德行亦需要灵机,甚至可以说有德行 才有灵机。诸葛亮未出茅庐天下三分已定,那便是由积累安天下之德,而有 三分天下的灵机。

儒家传统要求出门没事不要乱说话。古人的“正襟危坐”是什么意思? 这种坐不能靠着或倚着什么东西,而是要挺直腰杆、端正姿势,就像现代人 坐在凳子边上且只坐半个屁股一样,时时刻刻用心警醒自己,所以时时有觉 知的能力。倘如你往沙发上一靠,灵气、灵机便都没有了,身与心分成两 个,就不是功夫的蓄发状态。没有灵机的状态只能任人宰割了。

【谈批】本节拳论说到怎样培养灵机,也可以说是培养觉知的 能力。须知此处所谓培养,是不落名言概念、分别戏论而培养。

立禅即意,就是在生活当中随时保持着的自然状态,这状态了了分明, 禅宗说是念念分明。这种本然的分明,便是灵机。拿推手为例,不是把对方 推赢了,或者用断手把对方打了,就是胜利,因为这不能说是灵机。当时时 刻刻有灵机时,别人打不了你。你常在一种灵机的状态,令对方无所着力、 无所落点,这才是胜利。你看院子里的野猫,你说自己有功夫抓住它,但是 它有灵机、反应快,你根本碰不着它,所以这个猫便赢了你。

【谈批】这段拳论很精彩,不是打击对方,而是令对方无所着 力,这就有如《孙子兵法》所说的“不战而屈人之兵”,由是可知 灵机的重要。

浏览1,887次