的,并非源出少林。可见明末清初,少林拳勇声名渐著之后,少 林徒众张大其说,高自标置,自居为武术宗祖,把各家武术都讲 成出自少林,已成为一种风气。

而事实上,广泛吸收各界长处,才是此刻少林拳发展的真 相。例如《拳经拳法备要》中有醉八仙拳,号称“此乃拳家之 祖,从此化出”。佛教少林拳法,缘何而取义于醉八仙?僧家戒 酒,又不奉八仙,此类拳法,自是汲取自异教而来。拳法中又有 “走盘太极八步全图”,又讲阴阳、冈愫、借力、偷力,此均与佛 理无涉,而是近于道家的理论,与其拳法有醉八仙相似。

此书亦已提到气的问题,《提劲运用之法》云:“大凡运劲之 法在乎气,而气之虚实全凭小腹下运之。盖周身运量,气为之 先。若气不在小腹而在上胸,此上实下虚。”把力量归原于气, 气力则要由腰转出。另有《气法指要》云:

紧闭牙关口莫开, 口开气泄力何来?须知 存气常充腹,煞手休将 气放怀。回转翻身轻展 动,灌通筋骨壮形骸, 终朝练习常如是,体质 坚牢胜铁胎。

这种气法,便很像 《易筋经》所述导引法。足 证少林拳法在明末清初确 是朝结合气论、道教思想、 道教导引法之方向发展的。 佛、道、武,混而为一。

六、易筋经的流传与误解

《易筋》《洗髓》二经,武学界仰若泰山北斗,传习者多,深 自秘惜者尤夥,影响至为可观。但传习诵法者,或不知其来历, 或不明其功法之底蕴,或不辨其谬,更勿能审其于武术史思想史 之意义,矜习遗编,诧为奇术,聊资稗贩而已。

以民国十八年张庆霖所著《练气行功秘诀内外篇》考之。其 书金一明序,谓其为少林衣钵,推崇曰:“练易筋者,不能比其 神;练洗髓者,不能知其妙。”作者张庆霖本人亦于内篇第十一 章《气功歌诀秘抄》,亦即全书结尾处,抄录《内运火候篇》《无 始钟气篇》《四大假合篇》《凡圣同归篇》《物我一致篇》《六六还 原篇》,然后说:“本歌诀已极气功之能事,酣畅淋漓,毫无所讳。 其法与《易筋》《洗髓》两篇大同小异。至其道,则又高出《洗》 《易》万万也。是均在有缘学者熟烂于胸中揣摩之矣。”又说:“易 筋经《洗髓》诀,蒋竹庄家藏刻本中有,.但不及涵芬楼手抄秘籍 录中之详而雅。至本诀则为秘抄,从未见刊行过。”

其实这六篇歌诀,第一篇即在《易筋经》中;其余五篇,则 为《洗髓经》之文字。张氏谓其“从未刊行过”,又夸称其法高 出两经万万,真乃天大之笑话。蒋竹庄家藏本,便录有此数篇歌 诀全文,张氏盖根本未曾寓目。涵芬楼秘籍抄本,则确实较蒋藏 本篇“详”,但所多出来的,乃是《退火法》及《服药十锦丸》 《五生丸法》《五成丸法》《十全丸法》《便方》《平起服法》《平起 洗法》等药方,又何尝“详而雅”?此即可见张氏大言欺人,非 于《易筋》《洗髓》两书毫无所悉,即是阴窃其说,复张扬谓能

胜于二经,以惊俗耳、以骇俗目也。

此书有段祺瑞、金一明序。段氏非此道中人,或不娴仙佛武 术之事,金一明则为武术大行家,曾著《中国技击精华》《武当 拳术》《武当三十二式长拳》《练功秘诀》等书,乃竟随声附和, 不知张氏此书不仅所抄录者即为两经之歌诀,其所述功法亦衍两 经之绪,诚可怪叹!

又,宣统三年梁士贤辑刊《全图易筋经》,仅录第一套十二 式、第二套五式、第三套五式,共二十二式。附青莱真人八段锦 坐功图八式、陈挎功图二式。则是只以八段锦视《易筋经》,可 谓管中窥豹,未见全貌。

萧天石《重刊易筋洗髓二经例言》则说二经“为学佛坐禅之 基先功夫” “洗髓之于禅定,尤为重要,由此而入,方是坦途”。 殊不知依二经之意,易筋洗髓均须运用禅定功夫。故非二者为学 之称(《校礼堂文集》卷廿五)? 《易筋经》乾隆间只有抄本,《洗 髓经》时代更晚,是依附《易筋 经》而造者,幻中出幻,乾隆间 岂能遂有刻本?故此亦皆大言欺 人而不识刊印之源流者也。书中 又附所谓“易筋甩

萧氏此刊,又自认其 《洗髓经》系乾隆间排印本, 且谓“经前并有慧可序;后 有跋,系月庵超昱绪欣据内 典翻译。全部《易筋经》亦 系据原本天竺文翻译”。凡 此,亦均为误说。两经皆 无梵文本,亦不在《大藏 经》内。慧可序、月庵跋, 也均为伪托。凌廷堪考证 谓:慧可序云“初至陕西敦 煌”,后魏时敦煌焉有陕西

手功真传”, 云出道教《青城秘录》等书。

按:将此类功法与《易筋 经》合刊,固足以供读者参证, 使知《易筋经》与道教养生功法 之关联;然甩手仅为养生之用, 与《易筋经》之为武技内壮者功 用殊途,恐不宜牵合。至于练 易筋功时,“须绝对断绝房事。……期满后,亦以少亲房帏为上, 能行而不漏者亦然”云云,以此悬为厉禁,而实乏根据,经中毫 无证案,乃萧氏虚声恫吓以增人信此功法耳。

蔡雨良另由栖霞山老道处得一两经合抄本,一九八一年由 台湾真善美出版社印出。较萧刊本多《推演易筋洗髓内功图说》 《增广易筋洗髓内功图说》《易筋洗髓支流汇纂》《内外功集成》。 易筋之学,流脉颇可考见,可谓洋洋大观,裨益学林,不为无 功。但刊印其书,旨在“发扬仙学”,提供给“有志性命双修者” 研究,则误矣。《易筋经》本来乃是吸收道教导引运气炼丹之说, 以发展武勇搏击之术;此则遽以其言导引运气炼丹,而奉之以为 成仙养生秘谱矣,岂不谬哉!

武术界所传,别有五台山灵空禅师《全图练软硬功秘诀大 全》一种。凡总论、练软硬功秘诀、练功印证录、练功治伤秘方 四章。所指软功,乃朱砂掌一指禅之类;硬功,乃金钟罩铁布衫 之类。其法实均由《易筋经》所述搓揉、药洗、努气生力、以手 插豆之法发展而来。其用药洗手之药方亦然。第一章第六节并述 《涵虚禅师练功学技谈》,可知该书所论功法与少林《易筋经》膛 向相通,渊源正不可掩。但区分武功为内外两类,云:“内功主 练气,趺坐习静,与道家之导引术约略相似。外功主练力。”则 是将内外打为两截,非以内功为筋骨力量之助。又述练外功之 法,为“先练皮肉,次则练筋骨。皮肉筋骨既坚实,更进而练习 个部之实力,实力既充,然后更进而练习运行气力之法。练皮 肉,用搓摩之法;练筋骨,用八段锦;练各部气力,用努气生力 法,兼用石锁铁杠等器械之助,均与《易筋经》同,然次序颠倒 了。《易筋经》是以气为主,充气于内,以壮筋膜血骨,再练皮 肉。灵空禅师此法,则有外无内,虽衍《易筋》之绪,而实失其 真传①。

也就是说,《易筋》《洗髓》,地位虽高,真赏殆罕。无论仙 学抑或武学,承流接响者固不乏人,但误解既多,或虚饰而增 华,或变本而加厉,或源远而歧,或流别而分,殊难使人明其来 历、知其底蕴,于明清之际佛、道、武学参合之迹,尤难考案, 故本文粗发其凡,以俾考览。

① 周述官《增演易筋洗髓内功图说》十八卷,作于光绪二十一年,刊于民 国十九年,卷帙最多,体例亦较特殊。其特点有三:

一、 将《易筋》《洗髓》合为一体,认为两者相辅相成,不可拆分。

二、 两经合论之后,他将《易筋》视为外壮功夫,谓《洗髓》为养心功夫。 而所述功法,实偏于内养炼丹,已非武术神勇之技。

三、 他非常强调三教合一。是所有《易筋经》中唯一讲三教合一的,不止为 仙佛合论而已。周氏之术,据他说传自少林静一空悟法师。一九九一年北京科学 技术出版社王敬等人编《中国古代密传气功》曾将此书重排了一次。

张三丰武学论考

一、依托张三丰的内家拳

论武术者,莫不称少林、武当。少林以达摩为初祖,武当则 奉张三丰。两说均属依托,而且依托的年代都起于明末。

达摩驻锡少林,传《易筋》《洗髓》两经,说见伪托李靖、 牛皋两人为《易筋经》所撰的序。张三丰的事,则见于黄宗羲所 作《王征南墓志铭》,云:

有所谓内家者,以静制动,犯者应手即仆。故别少林为 外家,盖起于宋之张三丰。三丰为武当丹士。徽宗召之,道梗 不得进。夜梦玄帝授之拳法,厥明单丁杀贼百余。三丰之术, 百年以后,流传于陕西,而王宗为最著。温州陈州同从王宗受 之,以此教其乡人,由是密传温州。嘉靖间,张松溪为最著。 松溪之徒三四人,而四明叶继美近泉为之魁,由是流传四明。 四明得近泉之传者,为吴昆山、周云泉、单思南、陈贞石、孙 继槎。皆各有授受。……思南之传,则为王征南。……凡搏 人皆以其穴,死穴、晕穴、哑穴,一切皆如铜人图法。

本文首先提出内家拳起于张三丰之说,并注明其传授源流。 张松溪事,又见雍正年间曹秉仁《宁波府志•张松溪传》,也说 其法起于张三丰。但显然曹氏此文即依据黄宗羲的叙述而来,故 黄文为最早说内家拳与张三丰有关的文献。

但宋代这位张三丰,是位名不见经传的人物,宋元亦无任 何人谈过这么一号人物。因此徐震《国技论略》认为黄宗羲大 概是弄错了。《明史-方伎传》里有一位“张全一,名君宝,张 三丰……与其徒游武当山,创草庐居之。明太祖闻其名,于洪武 十四年遣使觅访而不得”,黄宗羲误把此归为宋徽宗时事,所以 才出现一位宋代的张三丰(上编《辨伪-辨黄宗羲王征南墓志铭 有关张三峰时代之误》)。沈寿《太极拳法研究》则认为《王征 南墓志铭》《张松溪传》所说的都是“张三峰”而非“张三丰”, 后人将峰改为“曾”或“丰”,才会跟明初那位武当道士混为一 谈(一九八四,福建人民出版社,一。四页)。黄兆汉《明代道 士张三丰考》也说:“宋代是否有一位技击家张三峰不可确知。若 有,则自然不是元末明初的张三丰。我们所讨论的张三丰大概是 不懂技击的,因为在我读到的张三丰的文献里也没有提到他懂技 击的。这个技击家张三峰亦可能只是伪托。”(一九八八,学生 书局,一之四)Anna Seidel则推测做此依托的人就是张松溪, 见 A Taoist Immortal of the Ming Dynasty: Chang Samfeng 收 入 Wm. Theodore de Bary 编 Self and Society in Ming Thought ( 一* 九七 O , 哥伦比亚大学)。

按:张三丰在明初是位传奇人物,其传说越来越多,时代也 就越推越早。如陆深《玉堂漫笔》、何乔远《名山藏》都说他是 金朝人,且说他曾在宝鸡县金台观修炼,弄得后来清朝修《陕西 通志》《凤翔府志》,民初修《宝鸡县志》时也都如此说。黄宗羲 讲张三丰内家拳百年后流传于陕西,即是跟这个传说有关的。同

时,以上两本书也提到了另一个 传说,说张三丰是元朝初年人, 元初曾与刘秉忠同师于沙门海云, 陆西星《张三丰传》便相信了这 个说法。陆氏乃道教内丹东派之 大宗师,他既采信此说,其说在 道流中必已极为流行。此时,张 三丰已是元初人了。徐祯卿《异 林》更推而上之,说有位张剌达, 曾为成祖所访,又说他“相传是 宋人”,曾至华山谒陈挎。张剌 达,与张三丰之号为遗遢道人的 “避遢”音近,故世又以张为宋代 人,曾见过陈挎。

这就是明代张三丰故事越增 衍越繁富、越传年代越早的状况。 技击家依附于这位传奇人物,以

神化自己的拳技,也起于这个时 张三丰像

代。嘉靖间的张松溪,或活动于天启崇祯间的王征南,都可能 是依托者。虽然如此,依托也有依托的原则。技击家所说,均 言张三峰,以自别于丹道家之言张三丰。丹道家论张三丰,俱 如黄兆汉所说,是“没有提到他懂技击的”,张三丰只不过是 一位避遢游戏人间的神仙罢了。“张三峰”与“张三丰”之不 同,恰如“达磨”与“达摩”。禅宗文献,通称“达磨”;技 击家依托,则称“达摩”,以别畛域。后人再予混一之以后, 这个区分便荡然了。

张松溪之术,今已不可考。《宁波府志》所载,摭拾传闻, 未必可据。可确考者,厥为王征南。

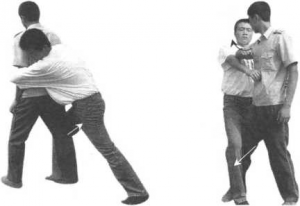

征南之法,黄宗羲强调其“以静制动,犯者应手即仆”,又 说他“凡搏人皆以其穴。死穴、晕穴、哑穴,一切如铜人图法”。 似乎一是说他应付攻击时擅长借力使力,以静制动;二是说他攻 击时着重打穴;三是说他打穴时是将医学上以铜人认穴的办法挪 用于技击,故穴有可晕可哑可死之分。

黄宗羲之子黄百家曾从王征南习艺,述其学尤详于宗羲。 “略谓其法有五不传:心险者、狂酒者、轻露者、好斗者、骨柔 质钝者。有应敌打法名色若干:长拳滚砍、分心十字、摆肘逼 门、迎风^扇、异物投先、推肘捕阴、弯心杵肋、舜子投井、剪 腕点节、红霞贯日、乌云掩月、猿猴献果、绢肘裹靠、仙人照 掌、弯弓大步、兑换抱月、左右扬鞭、铁门闩、柳穿鱼、满肚 疼、连枝箭、一提金、双架笔、金刚跌、双推窗、顺牵羊、乱抽 麻、燕抬腮、虎抱头、四把腰等。”

所谓应敌打法名色,就是后来所说的招式。用于应敌,故 应属散手。招式串连,则为套路。王征南之拳,又有六路与十段 锦。六路歌诀云:“佑神通臂最为高,斗门深锁转英豪。仙人立起 朝天势,撒出抱月不相饶。扬鞭左右人难及,煞锤冲掳两翅摇。” 十段锦云:“立起坐山虎势,回身急步三追,架起双刀敛步,滚斫 进退三回,分身十字急三追,架刀斫归营寨,纽拳跟步势如初, 滚斫退归原路,入步韬在前进,滚斫归初飞步,金鸡独立紧攀 弓,坐马四平两顾。”

对这些歌诀,黄百家有注释甚详。其中可以看出来王氏很重 视斫法。斫法为其三十五种练手法中第一种。百家并说:“拳家 惟斫最重。斫有四种:滚斫、柳叶斫、十字斫、雷斫,而先生另 有盘斫,则能以斫破斫。此则先生熟久智生,划焉心开而独创者 也。”对之推崇备至。可是何谓斫法,至今殊难明了。大概属于 掌劈,故形容如刀斧之斫。柳叶斫,也可能类似后来拳家所谓柳 叶掌。但滚斫、十字斫、电斫、盘斫之法,终不得而知。

王氏所击穴法,据黄百家说有死穴、哑穴、晕穴、咳穴、膀 胱、虾蟆、猿跳、曲池、锁喉、解颐、合各、内关、三里等。综 合其法,则有五字诀法为敬、紧、径、劲、切。

王征南这套拳法,只有黄百家这一位传人,但百家后来并未继 续学拳,所以说:“先生之术所授者唯余,余既负先生之知,则此术 已为广陵散矣。”号称传自张三丰的内家拳,至此业已失传。

二、依托张三丰的太极拳

张三丰武学之再现于江湖,是与太极拳相关联的,时间则在 清末。

万本太极拳谱(因抄在万县兴隆街裕兴昌印的十行纸上,故 称万本)所录王宗岳《太极拳论》之后,加了行注语云:“左系武 当张三丰老师遗论,欲天下豪杰延年益寿,不徒作技艺之末也。” 杨澄甫《太极拳使用法》(一九三一,文光印务馆)、陈微明《太 极拳术》(一九二五,上海中华书局)、徐致一《太极拳浅说》 (一九二七,上海文华图书印刷公司)均抄录了这段话,而改为 “武当山” “张三丰”。可见太极拳本于张三丰,已成为这些拳师 的“共识”,陈微明《太极答问》且说太极拳可断定是张三丰所 传无疑。

陈微明之说,唐豪曾有驳议,认为王征南拳法与太极拳名色 显然不同,不能混为一谈(《少林武当考》下编,五)。另外,光 绪七年李亦畲《太极小序》及抄王宗岳《太极拳论》都不作此依 托,反而明言“太极拳不知始自何人”。唐氏也论断:“太极拳附 会于张三丰,乃光绪七年以后事。”(《行健斋随笔》)

考王宗岳《太极拳论》,万本作《山右王宗岳先生太极论》。 我认为这个篇题是较妥当的,因为这篇文章只是王宗岳对自己拳 术的阐明,以“太极者,无极而生,动静之机、阴阳之母也”来 说明拳理。并不意味这套拳就叫太极拳。所以底下说:“长拳者, 如长江大海,滔滔不绝也。”李亦畲抄本才在“长拳者”上面加 上“太极拳,一名长拳,又名十三式”,李氏姨甥马印书抄本同。 但仍无“太极拳”三字。其余万本、陈微明本、徐致一本、杨澄 甫本则都没有这一段。可见王宗岳 说拳理,固然由太极讲起,以说八 卦五行,但其拳本应称为长拳。现 在通行的太极拳,传自河南陈家 沟,亦与山西王宗岳无关,更不用 说王氏拳论与武当张三丰原本也是 毫无关系的了。

太极拳出现甚晚,陈长兴 (一七七一* ~ 一八五三)、杨露禅 (一七九九~ 一八七二)之后始显 于世,光绪间始大盛。兴盛之后, 推源溯祖,也是越扯越远。许禹生 《太极拳势图解》甚至提出了唐许 郑孝胥题字 宣平、武当道士李道子以及张三丰 所传诸说。其中讲张三丰的部分,云:“元世祖时,有西安人王宗 岳者,得其真传,名闻海内。”不知王宗岳乃乾隆时山西人,咸 丰时人武霁宇始获其拳谱,其弟武禹襄因学拳于杨露禅,始将 此谱传出,跟张三丰何干?王氏也非元世祖时人。此即可见太 极拳家推源溯始时,有将一切久远化的倾向。论张三丰如此,论 王宗岳也是如此。

但自光绪初年有人把王宗岳《太极论》说成是“张三丰老师 遗论”,并逐渐获得太极拳师们的认可后,太极拳与张三丰的关 系越来越被坐实,竟形成了武学上的武当派。金一明一九三。年 出版《武当拳术秘诀》,论列了武当拳术源流、张三丰生平事迹 与内家拳之名称及其源流、内外两家拳术不同点等。狄兆龙、高 飞一九六。年又出版《武当秘传八卦掌》。一九八五年湖北丹江 口市更创办了《武当》专业武术期刊,以宣扬武当武术。

三、依托张三丰的道派

张三丰在清代持续走老运,在被技击家奉为宗师、形成宗派 之同时,在道教炼丹人士间,也有了相类似的际遇。

清道光时期四川人李西月崇奉张三丰,经常以扶乩方式与张 三丰唱和,逐渐把张氏以前一些高道列为前几代祖师,把张氏同 时代及其后一些人列为他的弟子,一代代,形成谱系,称为隐仙 派或犹龙派。李西月曾解释这个道派的名称说:“大道渊源,始于 老子。一传尹文始 文始传麻衣、麻衣传希夷、希夷传火龙、

火龙传三丰。或以为隐仙派者,文始隐关令、隐太白;麻衣隐石 堂、隐黄山;希夷隐太华;火龙隐终南;先生(张三丰)隐武 当,此隐仙派之说也。”(《张三丰全集》卷一)因其认为该派源 于老子,故称犹龙派,又因认为该派最善隐,故称隐仙派。

张三丰在这一派中被称为“玉虚右相参法天师犹龙六祖昆阳 先生”。此派又称西派。因为在讲内丹修炼的道派中,北派全真、 南派由紫阳真人所传,均形成于宋代;东派为明代陆西星所创, 流行于江浙;西派则为李西月所创,流衍于四川,故称西派。它 与东派喜说男女双修不同,主张单修。而李西月之主张,多借由 注解张三丰著作,或与张三丰扶乩时发之,今传《张三丰全集》 也是李氏编的。

在李西月之前,民间已经流传不少托名张三丰之著作,因此 他说:“近来传本多所混杂……俗抄,有比张、邓刻本全备者,又 多以吕祖诗混入其中。”(卷一)但李编本中,据黄兆汉之考证, 依托仍然甚多。尤其值得注意的是,《全集》第六册是几种经咒, 如《文昌帝君开心咒注释》《准提心经》《斗姥大法语》《大悲神 咒》等。这一册,黄兆汉认为是李西月之后的人加入,而于光绪 三十二年刊入成都二仙庵《道藏辑要》的《张三丰全集》中的。

若然,则张三丰著作之增饰伪 托,在李西月之后仍在进行中。

光绪间,拳家喜欢将拳术 推源于张三丰,应与张三丰在 这个时代的声望有关。有道派 专力推崇阐扬其道法,有人不 断托依创造他的著作,当然武 术界也就乐于攀附这样一位有 体面的闻人。

而且这两方面也是有关系 的。张三丰创太极拳,这样一 个说法,不但为太极拳找到了 一个发明人,事实上也将太极

拳拉进了道教的脉络中,让人 从道教的角度去理解太极拳。

太极拳本于《易》理,当然未必即是道教之物,儒家的孔子 不就曾赞《易》吗?可是,若说太极拳系道士张三丰所创,意义 便不同了,太极拳的拳理似乎就该与道家道教有关才是。此即太 极拳之道家道教化。转化后的太极拳,当然也就与修身炼养颇有 关系了。

所谓张三丰武学,所指就是这样一种与道家道教炼养修真结 合起来,而以太极拳为其论述核心的武学。这样一路武学,其实 研究者尚少,武术界也还对之不甚了然,因此我准备从几篇文献 介绍起。

四、纳入道教体系中的太极拳

萧天石先生《重刊太极炼丹秘诀前序》说:“张三丰真人者, 道家丹鼎派中新派之开山祖也。此派又称太极派,其太极拳尤盛 传于世。”(一九九八,自由出版社,《道藏精华》第二集之五)

此书据称乃太乙山人所藏,萧先生曾引其“拳通太极风云 外,道在阴阳造化中” “形势千般皆下品,神气运化亦非真”二 语,谓其“殆亦拳家而修真者”。然所藏《张三丰太极炼丹秘诀》 实为民国以后依托杜撰之作,萧先生辑入《道藏精华》,殊觉不 伦不类;所述张三丰为太极派、创太极拳等,更是无一不误。萧 先生于道教道学为大行家,何以妄谬至此,令人不解。

本书凡六卷,一传纪、二太极长生诀、三修道篇、四炼丹 篇、五炼丹歌诀、六水石闲谈。萧先生所说,集中于第二卷。但 其中《太极拳论》乃将武禹襄《十三势说略》与王宗岳《太极拳 论》拼凑而成;而《太极拳歌》则为王宗岳《十三势行功歌》。 盖光绪七年以后,张三丰创太极拳之说渐渐盛行,此书遂以清人 著作冒充为祖师传本也。

不过,作此伪托,弄此狡稔,也不曾毫无用意。此书是将太 极拳纳入修道炼丹的体系中去的作品。早先有人说太极拳为张三 丰所创,只是从渊源上认定太极拳与道家道教的关系,现在它则 更想从理论上结合这层关系。由这个角度看,此书便颇有值得注 意之处。

《太极长生诀》这一卷,就很明显地是以太极拳为养生术之 一术。首列《重阳祖师十论》;次为《运用周身筋脉诀》,教人 早起咽太阳气、中午静坐运气入丹田、晚上也咽气吞津;再则为 《打坐浅训》,教人呼吸调息之法;《打坐歌》教人打通玄关一窍, 修成金丹;《积气开关说》教人九转真气,以通玄关;接下来才是 《太极拳论》。但太极拳论依王宗岳之说而立论,仅属技击,尚 非修真,故底下立刻补了一篇《学太极拳须敛神聚气论》、一篇 《太极行功歌》、一篇《太极行功说》。

这几篇东西,是技击家所传太极拳各谱录中所没有的。历来 论太极拳者也不知道有这些文献。

它们的特点,是在太极之外强调无极,云:“太极之先,本为 无极,鸿蒙一气、混然不分,故无极为太极之母,即万物先天之 机也。……迨入后天,即成太极。……太极之位定。其象既成, 其位既定,氤氯化生,而演为七十二之数。……然后混七二之 数,浑然成无极。”(《学太极拳须敛神聚气论》)意思是,无极为 先天,太极为后天。若练它那七十二路太极拳,练到阴阳二气相 交,还其混化,就可以回归到浑成无极的境界了。此说抬高了无 极的地位,且将太极拳工具化,视为人回返浑成无极境界的一个 手段,因此它说:“学太极拳为入道之基。”

其次,它认为拳法只不过是这无极太极修炼法门之一。太极 妙道,本不限于拳法,所以也可以利用打坐来达成同样的功效。 《太极行功说》所说即指此。

其法谓:“太极行功,功在调和阴阳、交合神气,打坐即为第 一步下手功夫。”须神敛气聚、冥心兀坐、保元守真、盘膝曲股、 足跟紧抵命门,然后两手掩耳,用指弹耳根骨、用手擦摩面部; 以舌搅口、吞津、叩齿、揩鼻等等。其实仍是古来相传各导引法 之运用,与静坐调息者不同。但它很重视此法,云:“长生不老之 基,即胎于此。若才得太极拳法,不知行功之奥妙,弃置不顾, 此无异炼丹不采药。莫道不能登长生大道,即外面功夫亦决不能 成就。必须功拳并练。”

换言之,拳法不仅只是修炼的法门之一,更是必须与打坐并 练的法门,只学太极拳是不行的。

如此论太极行功,功法之要,其实便在功而不在拳。故接着 它又有《太极行功歌》说:“两气未分时,浑然一无极。阴阳位既 定,始有太极出。人身要虚灵,行功主呼吸。”如何行功呢?它 用的是道教沿用已久的“呵、嘘、呼、口四、吹、嘻”六字法,教 人“持此行内功,阴阳调胎息”。

这样讲,则它底下接着谈的《行功十要》《行功十忌》《行功 十八伤》当然也就与太极拳无关,而是指擦脸、揩目、弹耳、叩 齿、咽津、勿久坐湿地、勿冷着汗衣、勿子时行房、勿阴室纳 凉、久视伤精、久卧伤气、久立伤骨一类事了。

这是把太极拳纳入道教修道炼丹体系中去的结果,与技击家 论太极拳颇为不同。世人言太极拳,也有注重它的养生价值的, 说练太极拳有助于保健。其说固与拳术本为技击而设之旨有所差 异,宗趣不同;但也不过是说练拳可以锻炼筋骨、调理脏腑、有 益于健康、可以延年而已。《太极炼丹秘诀》却更要由此说无极, 要将拳与功(运气入田、积气通关、敛神聚气……)合并起来, 教人修真成仙。所以它讲的不是一般意义的养生保健,而是在道 教思想及修炼体系中,为太极拳安立一个地位。其书在《太极长 生诀》这一卷后面,列了《修真篇》《炼丹篇》两卷,就是这个 意思。

历来论太极拳者不知有此一书,或知其书而不予讨论,大约 也即由于它与技击家并不同调的缘故。

五、拳道合一的张三丰武术

但是,这种讲法也未必定与技击武术无关,由此种讲法,事 实上可形成另一路与太极拳相近而不尽相同的武术。

这些武术不见得都本于《张三丰太极炼丹秘诀》,但它们源 于一种类似的思路,均是将练拳与修道结合起来,且强调无极。

被转化的太极拳

其一是直接挂在张三丰名下的武术,如徐雍辑注的《张三丰 武术汇宗》,又名《武当派仙侠真传》。内分九章:导言、仙家 八段锦、仙家易筋经、太极拳谱、导引心术、运气仙术、接命仙 术、柔术、剑仙纪闻。此书将太极拳与导引成仙并列,宗趣显然 与《太极炼丹秘诀》相同。

此书谓太极拳之流别有五:一为唐朝许宣平所传,凡三十七 式,传宋远桥。一为俞氏所传,为先天拳,受自李道子,传俞清 慧。一为韩拱月传程灵洗,至程氏改名小九天,共十四手。一为 殷利亨所传,为后天法,传胡镜子,再传宋仲舒,共十七式。张 三丰十三式则为第五派,集其大成,后衍为百余手,世称为太极 长拳。

它所传的张三丰太极拳谱,则说:“道家之言曰:道体之本 原,曰无极。无极而生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生 八卦。如吾心寂然无思,一念不起,是无极也。然此心未发,自 有昭然不昧之本体,是太极也。始静则柔、极静则刚。三丰真人 之创太极拳、太极剑,即由斯理而发明者也。”

依此,下列《太极图》《无极歌》《太极歌》《学太极拳须敛 神聚气论》《太极行功说》。后面这两篇,显然采自《太极炼丹秘 诀》,它与该书的关系,也不言可喻。

据它说,太极拳“有河南派、温台派、开合太极之分,与三 丰真人之原谱,遂有出入”。它所载张三丰拳式共四十一式,河 南派则有九十手。这却与《太极炼丹秘诀》所叙的太极拳七十二 路图式并不一样。

其书论太极,大要如此。现在我们来考察一下:

一、 它论拳法源流,完全根据许禹生《太极拳势图解》,但 较为简略。

二、 说太极现有河南派、温台派、开合太极之分,并不确 实。现今太极拳流派大约有五,陈、杨、吴、武、孙,而都出于 陈家沟。拳架有大有小、有快有慢,却无温台派之说,也无所 谓开太极合太极。其中杨式大架有八十五式、八十八式、八十一

浏览1,530次