武举人在明代文学中也很少出现,不过到清代就多了,是现 代小说戏曲或电影电视之先声。

可是,在清人笔记中,武举人常扮演较负面的角色,看来并 不太吃得开。如《萤窗异草-姜千里》说姜氏是闽之武孝廉,亦 即武举人,本来在乡里颇为宵小所忌惮,但后被人设局陷害,群 斗受伤,逃到一处草堂,逢一少女。少女看他受了伤,又问知为 武举人,“大笑曰:以武科而不克弭盗,其如搦管者何?”孝廉大 惭。该女乃替他出面,摆平了盗贼。据后文之叙述看,女子乃剑 仙之流。与剑仙相比,武举人的武艺当然就显得稀松平常了。

《凉棚夜话》载一事与之略同。谓武举人纪某,善技击,慷 慨任侠,喜接四方宾客。门客中有一少年,看不出有什么本领。 后来一客来访,“于衣底出剑二口,盘旋霍跃,初如雪滚花翻, 闪倏不定,以后但觉白光周身,旋转如月”,直击少年。少年也 出二剑相迎。原来两人竟是师兄弟,屡次较量。看了两人这种剑 侠手段,武举人任侠之心自然也就冷了。

这是武举吃瘪故事的一种类型,另一种是武举遇盗。如宋永 岳《亦复如是》“响马盗”条:“昔有武举上京会试者,结伴五之 人,各以膂力自矜,谓遇盗可必胜。”结果当然是很惨。《翼驷稗 编》“女盗认年伯”条,也是如此。云湖州孝廉沈金彪,善骑射、 精拳勇。入都会试时,逢一少年打劫,与之斗。少年不敌,走后 找了妹妹来,把他的刀子与铁鞭都打折了。抢走行李后,发现两 家有旧,才又把行李送回。

武举遇盗跟武举遇仙一样,都是在说人外有人、天外有天, 武举不可自恃武勇,否则就不免吃亏。正面讲这个道理的是《虞 初支志》的《书毛大相公》。本文说长沙武生杨先和武术精湛, 但“与人交,恂恂若儒生,口不齿及拳勇。或求与角,非迫不 已,不肯登场,故终其身无少挫”。把他写成一位正面的典范, 要说的,无非是这类道理。

武生武举之技到底如何呢?俞蛟《梦庵杂著-颜鸣皋传》云: “武场故事,先试马、步射及刀、石,为外场。艺、力出众者为 双好,次则单好。单好入选而难于中式。不与双单之列者,并不 得入内场。”内场是考策对的。先考外场,考中了再考内场。外 场看艺与力,力主要表现为举石,艺就是弓马与刀术。弓马仍是 最主要的。

小说中描写武举之艺,也常以弓为重点。如《客窗闲话》 “难女”条说,“有武举能开十四石弓者,以拳霸一方,纵淫,无 敢与较”,后逢一绳伎,才受到教训。《淞隐漫录》“女侠”条则 说有一位武进士,因与营员不睦,罢官居家,其妹“生四五岁, 即喜操弓矢、弄弹丸,于百步外悬物为的,每发必中”。这类故 事,无论武人之角色为正面或负面,都显示了武举武进士之才艺 主要表现在弓上,或射箭或弹丸。清代小说叙武术事,也以丸箭 为最多,远多于手搏。可惜如今弓道仅存于日本,弹丸之技亦绝 迹于中土。

武举或武进士武状元有弓马刀石之勇,在官场上未必得意, 未来的出路,大抵还是保镖,否则就如《淞隐漫录》所说那位武 进士那样去隐居。保镖之例,须方岳《聊摄丛谈》所载窦小姑事 最为典型。窦小姑之父是武举,开镖局为客商保镖,以红三角旗 为记,三子一女皆传家业。武举考试中隽不易,而出路仅如此, 实堪浩叹!

此武举之大略也,它跟我们现在的武术传统没啥关系,是显 而易见的。

宗教的社会功能,是个极大极大的题目,涉及的层面极广极 广。目前我们学界一般谈这个问题,都只就慈善、救济、医疗、 纾难、施棺、赈灾、托婴、养老、办学、防疫、丧葬、超度等属 于社会福利、社会工作这些方面去发挥。宗教在这些领域中所发 挥的功能,当然是毋庸置疑的。但是宗教的社会功能并不只如 此,其功能非常复杂,武术即为其中之一。

少林寺就是最足以表现此一 关系的寺庙。

少林寺,因有达摩面壁的故 事,故被称为禅宗之祖庭。但是, 达摩在少林面壁之说,本出附会。 北宋辑《景德传灯录》以前,无 此传说。据《景德传灯录》云, 达摩于后魏明帝太和十年居洛阳, 后入少林寺,“面壁而坐,终日默 早讲达摩在少林面壁九年的资料。 可是,太和十年,嵩山并无少林

寺。少林建寺,在太和十九年。其次,太和非孝明帝年号,而是 孝文帝的。三则所有唐代文献均不曾谈及达摩面壁和少林武术与 达摩的关系。因此,少林为禅宗祖庭之地位,吾尚存疑。一九二三年少林寺住持妙兴大师题写的人祖门少林派性功罗汉拳诀

可是不管如何,就算达摩真曾在少林寺面壁并传衣钵于弟子 慧可,整个少林寺在社会上,到底是因此而获受敬重,抑或为少 林武术呢?非常明显,少林在禅宗之教理教义发展、禅法修为、 高僧懿行各方面,其可述者皆远不如其武术之多。

就社会的影响面来看,明末程冲斗《少林阐宗》虽然有云: “海内无武僧,唯少林称者,重护教也。少林形胜,有文武二山 夹峙。故棍法与禅宗并传不替。是以四方之士,往往慕其风尚。” 但实质上,社会慕其风尚的,恐怕是其武术而非禅学。现今少林 电影风行海内外,少林寺附近武术学校百余家,少林宗派遍天 下,皆为其崇武之效。对社会的影响,莫与伦比。光是我佛光大 学收存的少林武术书刊便有五十余种,可见其盛况。对中国人人 格及心态,更是影响深远。

少林的武术,在明代以棍著名,其次则为拳术。到了明末, 才出现了 “内家拳”,以少林为外家拳之代表,而且认为内家胜 于外家。少林遭此挑战,乃发展出讲“内壮”的《易筋经》,依 托于达摩。其内容主要是以守中积气,转弱为强,辅之以药洗、 捶打,并用八段锦来锻炼。理论上援道入佛,一时大为风行。咸

丰四年,王祖源入少林,得其《内功图》,基本上也就是这一类 东西,此为武术中“内功”这个观念的滥觞。

拳术方面,乾隆四十九年曹焕斗整理出的《拳经拳法备要》, 也是由少林传出的。其谱中有《少林寺玄机和尚传授身法图》 等,渊源可见。而且此书还宣称天下“拳法之由来,本于少林”, 把宋太祖长拳、温家七十二行拳、三十六合锁、二十四弃探马、 八闪番、十二短、李半天之腿、鹰爪王之拿、张伯敬之打,统统 溯源于少林。一时之间,少林遂为天下武学的总源了(另详本书 《达摩易筋经论考》一文)。

少林在明末清初,既为天下拳术重镇,四方之士,多从之习 技,当然流辈日杂。乃因此渐发展出拳教结合的形态,影响到后

乾隆四年,河南巡抚雅 汝图上奏云:“大河以南…… 山居百姓,本有随身刀械, 少壮又习悍俗,如少林寺僧 专以学习拳棒为名,聚集无 赖。邪教之人,专意煽惑 此等人入伙。”(《清高宗实 录》卷一。七)又,《清宣 宗实录》载:“南川县滋事匪 犯……罗声甫……在云南开 化府拜从民人陶月三学得符 咒,用清水一碗,燃烧檀香, 画符念咒,吃水之人,即有 神附体,自能舞弄拳棒,名 为少林神打。”由这些文献可 见少林传授拳棒,流辈甚杂, 日后不少人被“邪教”——也就是白莲、黄天、龙华、收圆、八 卦、金钟罩等各式教团所吸收,少林武技及其门徒遂遍及天下。 后来各类拳教结合的团体,往往都与少林有关。所谓“少林神 打”,竟流行至云南,即可见其一斑。

所谓神打,就是拜神吃符水后,神明附体,自然会舞拳弄 棒的术法。清初许多拳教团体,都利用此种术法,乾隆年间就有 浙江MP县吴家山的神拳、山东泗水朱红灯的神拳、河南商丘的神 拳会,及山东临清的王伦清水教等,食符念咒之后,号称刀枪不 入。后来的义和团,也是如此。其影响之大,可以概见。

少林有这样的影响,当然就会形成它与朝廷的紧张关系。早 期少林寺因救驾秦王(唐太宗)有功,是政府所嘉奖旌扬的对 象;到明末清初,却反过来,成为天下盗匪邪教极重要的渊薮。 因此,便开始有火烧少林寺的传说,说少林僧人皆被朝廷诛杀殆 尽。清汪价《中州杂俎》甚至说崇祯年间即已发生此事。后世武 术界所传“少林五祖”故事亦即由此衍出,再加上洪门之推波助 澜,一时大为流行。故事当然是假的,但颇可以看出少林寺与政府 的关系已甚紧张。而少林亦遂成为反乱团体C?目中的反清圣地了。

后来,少林又分化出南北。北方是嵩山少林,南方传说在 福建莆田附近另有南少林。有火烧少林寺,洪熙官等人逃出,创 “洪拳”报仇,而被称为少林五祖的故事。流行于闽粤的所谓南 拳,均自谓出于这个系统。许多小说、戏剧、电影,以及拳术门 派由此衍出。

因此,论武术,没有比少林寺更显赫的了。但细细思之,便 知此非一偶然之特例,如峨眉、武当,不也以武术著称吗?僧道 而与武术有关,非常值得注意。底下让我再以峨眉和日本禅宗来 做些说明。

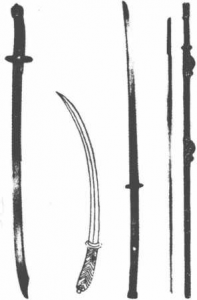

明中叶后,拳称峨眉,棍推少林,刀则以日本为法。据唐顺 之《峨眉道人拳歌》云:

浮屠善幻多技能,少林拳法世希有。道人更自出新 奇,乃是深山白猿授。是日茅堂秋气高,霜薄风微静枯柳。 忽然竖发一顿足,崖石迸裂惊沙走。走来星女掷灵梭,天 骄天魔翻翠袖。甜欲含沙鬼戏人,壁髻磨牙赞捕兽。形人 自诧我无形,或将跟级示之肘。险中呈巧众尽惊,拙里藏 机人莫究。汉京寻撞未赶捷,海国眩人空抖擞。翻身直指 日车停,缩首斜钻针眼透。百折连腰尽无骨,一撒通身都 是手。犹言技痒试贾勇,低蹲更作狮子吼。兴阑顾影却自 惜,肯使天机俱泄漏。余奇未竟已收场,鼻息无声神气守。

“神物”,形诸歌咏。技击家所重当然又不只是刀,更是日本的刀术。

这是赞美刀而非其刀术,与宋朝欧阳修《日本刀歌》等相同。 日本制刀技术,自宋朝以来即超越我国,故获得日本刀者均以此为

有客赠我日本刀,鱼须做耙青绿绶。重重碧海浮渡来, 身上龙文杂藻苻。怅然提刀起四顾,白日高高天炯炯,毛发 凛冽生鸡皮,坐失炎蒸日方永。闻到倭夷初铸成,几岁埋藏 掷深井,日淘月炼火气尽,一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂 树,顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血,至今斑点谁能整? 精灵长与刀相随,清宵恍见夷鬼影。迩来耘靶颇骄黠,昨 夜三关又闻警。谁能将此向龙沙,奔腾一斩单于颈?古来神 物用有时,且向囊中试韬颖。(卷二)

这是有关拳枪棍的部分。刀则唐顺之甚称日本刀,其《日本 刀歌》说:

二、峨眉武术,古无声名,因此唐顺之说它乃是新创。然开 宗立派以后,发展似甚可观。清初吴殳《手臂录》就亟称峨眉枪。 《序》云:“少林素不知枪,竟以棍为枪。……总而论之,峨眉之法, 既精既极。”《石沙杨马少林冲斗六家枪法说》又云:“少林之八母, 鱼龙平列,已失枪家正眼。其广布诸势,全落棍法。……少林自擅 棍家绝业,意不能已于枪,而又自矜其名,不肯外学。乃移其棍法 中之似枪者,益扩充之以为枪,终朱紫之相乱。”(卷二)不满于少 林而推尊峨眉,可见峨眉一脉之枪法亦大有发展。道人变化固不测,跳上蒲团如木 偶。(《荆川集》卷二) 不论其拳法,仅于卷末《问答篇》中载:“或问曰:’棍宗少林。 今寺僧多攻拳而不攻棍,何也?’余曰:’少林棍名夜叉,乃紧那 罗王之圣传,至今称为无上菩提矣,而拳犹未盛行于海内。今专 攻于拳者,欲使与棍同登彼岸也。据程氏说,当时铁拳有太 祖、温家,短打有绵张、任家之类。不过,唐顺之此诗已极推许 少林拳法,则其时少林拳术应该是已非泛泛。

程冲斗《单刀法选-单刀说》:“单刀……又名倭刀,其 技擅自倭奴。明季入寇,锋锐莫当。……其用法左右跳跃, 奇诈诡秘,人莫能测,故长技每败于刀。余访求其法,有浙 师刘云峰者得倭之真传。不吝于余,授之颇尽阊奥。”可证他 所传授的这路刀法,其实就是日本刀术。后来《单刀法选》 被人辑入《少林刀枪棍法阐宗》,世或以为此即少林之法,不 知皆本于倭刀也。

吴殳《手臂录》卷三《单刀图说自序》也说:“唐有陌刀,战 阵称猛,其法不传。今倭国单刀,中华间有得其法者,而终不 及倭人之精。”推崇倭法,与程冲斗相同。至于他自己所传授的 十八式刀法,自称:“余本得之渔阳老人之剑术。单刀未有言者, 移之为刀,实自余始,安得良倭一亲炙之?”似乎是别出心裁, 从中华剑法中转化出刀法。可 是,他在《单刀手法说》中 又称:“此十八式,习之精熟, 虽未能真合于倭法,而中国之 花法皆退三舍矣。”显然仍以 倭法为高标准,所以说纵使自 己这套刀法不尽合于倭法,也 要比中土一般的“花刀绣腿” 好些。

事实上,明朝中叶,倭寇 肆虐,我国兵士与之对阵吃尽 了苦头。后来俞大猷、戚继光 等名将之所以能克敌制胜,秘 诀就在“师夷长技以制夷”, 采用倭人刀术,以其人之道还

治其人之身。程冲斗、吴殳这些名家之取径亦复如此。

为什么倭刀的评价如此之高呢?

首先当然是器精。刀的制作技术,中国不如日本。所以同样 是用刀,日本刀“锋锐莫当”,是不足为奇的。其次便是术良。 日本刀术当时确实胜于中国。

据日本享保元年的《本朝武艺小传》(一七一六年)所述, 当时武艺分成九类:兵法、诸礼(礼仪作法)射术、马术、刀 术、枪术、炮术、小具足(逮捕术)、柔术。刀术在日本与剑术 混称,不像中国分刀剑为两路。其术早在室町幕府中期,足利将 军第四代时便发展出了流派。最早的神道流,创始人为饭筱长威 斋(一三九四~一四二七),其后则有判官流、鞍马流、鬼一法 眼流等等。战国末期,江户初期,剑客辈出,流派更盛,柳生新 阴流尤为著名。

柳生新阴流开宗祖师为柳生石舟斋宗严。他与德川家康相 善,晚年曾著《石舟斋兵法百首》,写于一六O一年。一六。六 年逝世。其子柳生但马守宗矩一方面继承家学,一方面吸收来自 佛教的影响(见下文),著有《兵法家传书》,声望更隆,号称 集柳生家武术哲学之大成。

此书与宗严之书均自称其术为“兵法”,但若用宫本武藏的 术语来说,当时所谓兵法有两种:一是“大分之兵法”,指多人 作战,也就是战场上用的;一是“小分之兵法”,是一对一的搏 斗。宗严和宗矩所讲的,其实都是指后者,是指用“太刀”攻防 的技艺。但技术而称为“兵法” “兵略”,便意谓其术不只是术, 其中有道存焉。

以《兵法家传书》为例。其间广泛使用阴阳、动静、内外、心 体、筋气、无念、无着为说,讲平常心是道,教用刀者修持以治病 气,求放心,强调机内用外。这些都是“技进于道”的说法,用刀 之巧不在技能姿势,而在治心养气等内在修养。比方他会说:

使刀、用弓、乘马、抚琴,均是艺。但为之者均须去除心病, 无心,才能有所成就。所谓“道人心中水镜清”,功夫不在外而在 内。这是他论刀法的基本路数。与此相比,我们在明末清初才出 现的一些刀谱,如程冲斗、吴殳之书,虽然技是学自或启发自日本 这些刀术,但均只停留在技术姿势的层次,格局意境实在远不能 与之并驾齐驱。

柳生一族,在日本武道史上声望甚隆,这种论刀术的路向 对后世的影响也很大。现在我们看日本剑道,仍非常强调剑士对 “道”的体会,即可看出它的影响。但若问它为何如此,则要追 溯它与佛教的渊源。

柳生但马守宗矩对泽庵禅师非常倾倒,他心技两面合一的刀 论,就是把禅宗观念导入武技的结果,追求的是“剑禅一致” O 其书中言禅之处甚多,如:

以上四则,第一则讲“放心”,意思是要让心自由。第二则 说敬,与第一则相辅相成,因为敬就是一心不乱。他巧妙地把宋 明儒家所云之“主敬”跟佛教所说的“一心敬礼”结合起来,谓 敬即本心之德。第三则论心随境转、处境成色。第四则云兵法与 佛法相通、剑禅一致。其他引禅语,论剑禅合一者甚多,我不能 都引,但理脉大抵如此。

柳生但马守宗矩这些讲法,均与泽庵禅师有关。像上文所引 第一则“中峰和尚云云”,泽庵的《不动智神妙录》就同样引述 了这段话予以阐说。

泽庵禅师名泽庵宗彭(一五七三〜一六四五),修净土与 禅,为临济宗大德寺派。宽永十五年(一六三八年)为东海寺开 山第一代住持。他深受三代将军府敬重,又曾与柳生但马守宗矩 论剑,宗矩《兵法家传书》中甚至有“法师开示,小子记之”之 语,可见时人推重之一斑。其论刀,以“事理双轮”为说,谓本 心如水,妄心如冰,须应无所住而生于心,不可执着。对一刀流的小野次郎右卫门忠明、二刀一流的宫本武藏等都很有影响。

泽庵禅师在他所著《不动智神妙录》中曾举了一个故事,说 南宋末年时,一位中国和尚无学禅师,遭元兵追捕;他手持长 刀,作偈大喝一声“电光影里春风斩”,元兵即仓皇遁去。原文 是这样的:

这位无学禅师后来东渡日本,为圆觉寺开宗祖师。泽庵禅师认 为他这句话是讲刀空、法空、我空,持刀切入,应如春风拂人一般, “初不用意为” o此乃佛家空义之发挥。嗣后宫本武藏著《五轮书》,

分地、水、火、风、空五卷,就是以 空卷讲剑法的究极精神。其言曰:

武士的精神修炼就在知万物法空心亦空,克除一切迷妄,见空 性。所以说要不迷晴云。这完全是佛教的讲法。泽庵乃至无学禅师 的影响显然是不可磨灭的。

宫本武藏以后,类似这样的议论仍然非常盛行,关府藩士丹 羽十郎左卫门忠明(一六五九〜一七四一)所著《天狗艺术论》 即以高僧和剑客模拟,认为两者的精神状态、人格修为都是一 样的:

禅师修行的目的是要了生死,剑客则是为了达到剑术上的自由 自在,两者立意不同,但其求解脱是一致的,在达到解脱自在时的 修持方法也一样。他们也都须要不动心,知万法唯心所造,故能不 为外物所颠动,不为生死之爱所扰:

剑禅合一,是在功夫意义底下达成的合一。但这种最高境界, 非寻常人所能骤晓,故忠明说技艺未精熟者,仓促访僧对答,亦未 必能在言下开悟。功夫毕竟是须自证于心的。

凡此等等,俱可见“剑禅一致”为日本剑道之主流思想,无 学禅师和泽庵禅师等开启宗风,沾溉无穷,影响之大,可以概 见。于今论者但知日本茶道与禅宗的关系,却不知日本剑道与禅 宗的关系,是知其一不知其二也。

论金庸,而讨论他会不会武术,或他书中的武术是不是真有 其事,其实是个熟题目,许多人都极感兴趣。《金庸与北大学子 趣谈中国文化》就记载,北大学生问:“您的小说中,有许多的武 术门派,您是怎么想象出来的?比如九阴真经、降龙十八掌。你 会武术吗?可以比试一下吗?”金庸回答:“有些武术门派本来就 有,像少林、武当……当然,一些武术门派是我想象出来的,像 降龙十八掌就是我从《易经》中想象出来的。”(二O。七年六月 十九日,王庆环,《光明日报》)

这样的回答,显然仍不能满足读者的好奇,因此就有不少人 为之钩奇索隐。如陈墨《金庸小说之武学》多达二十万字,潘国 森《武论金庸》亦厚达三百余页,网上的讨论则更多。

当然,有些练家子对这样的讨论是嗤之以鼻的。因为从武术 的角度看,小说中多是武术文艺化的写法,且颇多矛盾和错误, 因此:“拿一个矛盾(我可不敢用’错误’这个词)百出的著作, 来印证我们自己认为的对错(您有您的想象,我有我的猜测), 那无异是在缘木求鱼! ”(金庸小说城,讨论区,二OO五年七月 十五日)

此说虽有一定道理,但毕竟不是主流,主流意见仍是要对 之仔细探究一番的。探讨所得,也不乏有趣的见解,如风中叶 《金庸小说中的武术》就认为,查老在书中所用的太极拳招式, 皆为杨或吴家所用的名字,如“揽雀尾” “抱虎归山”等等。 又说:

查老在《飞狐外传》中记,赵半山为南宗高手,而北宗 是广平府的太极门。北宗的吕希贤因拒交出太极拳的奥秘给 满人,而给叛徒陈禹害死。这一段记载,大抵是根据杨班 侯祖师的一段传闻写而成。据说“广平”与“北京”两派, 都是班侯祖师所传授的,而“广平派”中的陈秀峰,曾侍班 侯祖师入京,见“北京”与“广平”的风格迥然不同,于是 便问其师:“何故同出师授,而广平派有刚有柔,北京派一味 纯柔?”班侯祖师初笑而不答,后才说道:“京中多贵人,习 拳出于好奇玩票,彼旗人体质本与汉人不同,且旗人非汉, 你不知道吗?”闻说现今永年县,还传有班侯拳架,和我们 一般所见的杨式太极拳截然不同。

网上的讨论,大抵皆如此类,虽然有趣,也有许多有价值的 部分,但胡说处也不少。金庸小说里讲的太极拳,采用的只是杨 家的招式名,不是吴氏的。而金庸讲的太极拳两宗,乃是温州与 直隶广平。此处则扯上广平与北京。班侯拳架,也只是比杨澄甫 所传稍紧凑而已,哪说得上就“截然不同”?杨家班侯、少侯、 澄甫三种式子没啥不同,具详澄甫高足董英杰所著《太极拳释 义》。可惜论者一知半解,故所谈动辄出错。

武侠小说,顾名思义,系由“武”与“侠”两个元素构成。 这两个元素原本就是独立的,侠是侠,武是武,未必相干。《史 记》把《游侠列传》和《刺客列传》分开来叙述,最能表现这个 意义。《游侠列传》所记录的大侠,如战国四豪:春申君、孟尝 君、信陵君、平原君,固然都不以武技见称,闾里之侠原宪等亦 未闻其善武,就是汉代大侠朱家郭解也不娴武术。娴武技的,乃 是侠之门客中一部分具击刺能力者。此即为刺客。

古之侠者如此,降及宋元明,依然没什么太大改变。像《水 浒传》中担任水泊领袖的宋江,虽不能说他没有武艺,可是他武 艺稀松,能成为领袖的条件不在其武而在其侠,也就是所谓的 “及时雨”,能急人之急、 纾人之难。

清朝侠义公案小说, 多写绿林故事,侠与其 敌对势力才都拥有武艺, 彼此以武争衡,如《三 侠五义》之侠,即无不 能武者。《三侠》或称 《七侠五义》,其后又 有《七剑十三侠》之类。 但不管是三侠、七侠或 十三侠,也都是具武艺 的,这就形成了一个新 的传统。

再加上剑侠小说一派,至晚清而大盛,由《仙侠五花剑》下衍至后来还珠楼主的 《蜀山剑侠传》等等,侠既皆是剑侠,焉能不长于武艺?于是侠 与武又更为紧密地结合了。

民国期间,新开一派写江湖的,为从前写绿林故事之嗣响。 由平江不肖生《江湖奇侠传》以下,愈写愈具体,遂出现许多江 湖门派,如少林、武当。渐渐且形成五大、六大、八大、九大门 派的名号,为古来小说所未有。

又由写江湖绿林之争斗搏杀,而要具体描述这些江湖豪士 的武技,于是又衍生了一种技击小说,平江不肖生开其端,郑证 因、朱贞木、白羽继其后,如《鹰爪王》《十二金钱镖》《偷拳》 等均属此等。《鹰爪王》故事假托于凤尾帮十二连环坞,实际上 以当时的鹰爪翻子门等各派武术为蓝本。《偷拳》则是径以杨露 禅去陈家沟佣身为仆,偷学太极拳的故事为内容,此类写法均对 后人有极大的启发。

武侠小说之真正成 形,即在这个时期,凡侠 皆武,无武不侠。武术成 为小说中极主要的部分; 练功、比武、争霸、复 仇,成为它的基本内容。

这种小说类型吸引了 许多作者投入参与写作。 但不是每个人都熟悉武术 门派或技击方法,因此写 法上各有巧妙。有真懂武 术或对帮派社会有了解有 接触的,倾向实写。不懂 的,就虚写。或利用剑侠 小说,把侠客写得飞天遁地、出入三界,其武术神乎其神。反正 非凡人所能知能见,故可肆其想象。或练剑成丸,飞出白光,杀 人于千里之外;或驭剑飞行,上穷碧落下黄泉。要不则开发心 理、气势、斗智的写法,一击必杀,迅雷不及掩耳,根本就不必 再一招一式地去搏斗。

二十世纪五十年代以后港台新派武侠作家中,实写者少、虚 写者多。原因一是藏拙,二是讨巧。如梁羽生、司马翎、古龙、 诸葛青云、卧龙生等人对技击其实都不内行,对江湖帮会也很少 具体参与经验。勉强去写武术、谈帮派掌故,既缚手脚又易出 错,不如舍去,以想象挥洒之,或避而就搏击之气氛、心理状态 去发挥,反而易见精彩,并为武侠写作开一新路。

因此,藏拙之同时也讨了巧。毕竟读者看武侠小说也未必想 由其中获得武术技巧或真实的武术史帮会史知识,小说的故事、人 物的恩怨情仇,才是主要吸引他们的部分。故武术部分写得简略, 甚或离奇,读者常不以为意。读者中真懂武术者也毕竟是少数,所 以小说就是写错了,大抵也没啥关系,很少人会留意到。

不过,武侠小说作为一种文学类型,武术终究是它类型元 素之一,或者是它极重要的部分。武侠小说若无武,或武得不精 彩,就如同它里面丧失了侠一样,还能称为武侠小说吗?犹如侦 探小说若不具体写探案,读者能承认它叫侦探小说吗? 一名好侦 探,探案的技术必然要甚好;一名大侠,武功也必然要高明,乃 是这个文类之基本规定。因此对武术的描写,乃是武侠小说作者 绕不开的领域,差别只在于作者如何去写而已。

例如梁羽生的写法就是半真半假,或把动作的名称诗意化, 诸如“燕子穿林” “丹凤朝阳”等等,予人以充分的想象。这无 疑是一条捷径。但读者也是糊弄不得的,据说梁羽生就曾弄得很 尴尬。因为刚开始写武侠小说时,对武术不大懂但又要吸引读 者,只好“知难而上”。有两段写太极剑和判官笔,他根据前辈 作家宫白羽的作品,稍稍改动了几字,抄用过来。谁知给人看 出,让懂武术的读者讥议了一番。

司马翎、古龙则是朝搏击之气氛、心理状态去发挥,重在心 理、气势、斗智的描写。古龙尤其发展那种一击必杀、快刀斩乱 麻的写法。

相较于上述梁羽生、司马翎、古龙等人,金庸的写法可谓虚 实相生,最具特色。

一般人读金庸小说,较会注意到而且印象深刻的,如九阴真 经、九阳真经、降龙十八掌、打狗棒法、独孤九剑、吸星大法、 乾坤大挪移、一阳指、六脉神剑等,其实都是虚写。世上无此武 功,全凭幻设而生。但他又不像古龙那样,全然蹈虚,只用刀光 一闪,或诡异绝伦之身法手法云云带过,仍是写得煞有介事的。 有伦有脊、有招有式、有功有法,有时还编了歌诀或心法,达到 一种“仿真”的效果。此可谓以虚作实。

金庸另一种写法,则是实写。这,一般人虽较少注意,却也 有不少论者对之特别欣赏。如倪匡论金庸,即曾说:“说《鹿鼎 记》不是武侠小说,但却又是武侠小说。试看洪教主夫人的’美 人三招’的详细描述,有哪一部武侠小说有这样好的有关’武 术’的情节?”指的就是他的实写。

实写,一部分仍是靠想象得来,只是写来一招一式,仿佛实 战一般。另一种则是确有所本的。例如《书剑恩仇录》中陈家洛 与周仲英比武一段,周仲英使的“闯少林”,又称甘凤池所传少 林拳。金庸就完全是拿着拳谱来照着写,所述招式,均是拳谱上 的,此即所谓实写。

《书剑恩仇录》中实写的还有八卦掌。小说中描述王维扬的 游身八卦掌及八卦刀法,基本上也依着相关拳谱来:

王维扬……掌不离肘,肘不离胸,一掌护身,一掌应 敌,右掌往左臂一贴,脚下按着先天八卦图式,绕着张召重 疾奔,正是他平生绝技“游身八卦掌” O

此类描写,尤为具体的是《飞狐外传》。此书为金庸作品中 最质实者,涉及门派既多,拳法及兵器亦大部分皆有来历,如查 拳、潭腿、华拳、燕青拳、地趟拳、韦陀门、八仙剑、太极拳 等。如第一章描述:

徐铮……摆个“对拳”,双足并拢,双手握拳相 对 何思豪见他这姿势是查拳门人和人动手的起手 式……原来“潭、查、华、洪”,向称北拳四大家,指潭 腿、查拳、华拳、洪门四派拳术而言,在北方流传极广, 任何练拳之人都略知一二,算得是拳术中的入门功夫。何 思豪见对手拳法平常……一招"上步野马分鬃”,向徐铮 打了过去,他使的是太极拳。……徐铮不敢怠慢,左脚向 后踏出,上身转成坐盘式,右手按、左手撩,一招“后垫 步撩掌”出手极是快捷。

这是讲太极拳跟查拳。接着讲商宝震:

当下拉开架子,在场中打起拳来,但见他“头趟绳挂 一条鞭,二趟十字绕三尖”,使的是十二路潭腿。

接着写醉拳:一套燕青拳奈何不了对方,忽然拳法又变,使出一套 “鲁智深醉跌”,但见他如疯如癫,似醉似狂,忽而卧倒, 忽而跃起,“罗汉斜卧” “仙人渴盹”,这路拳法似乎是乱打 乱踢一般,其实是精彩之极。

浏览1,571次