可是,既论气,后来的发展 也逐渐走上结合医、道的路子。 如《杨氏传抄老谱》有《太极 文武解》谓:“文武尤有火候之 谓。”火候,就是道教炼丹术的 术语,文武则取喻于文火武火。 该文又说:“徒知安静之学,未 知用于采战,差微则亡身。”采 战,也是内丹学的术语,本指阴 阳采补。男女性交双修派,是采 阴补阳、采阳补阴;单修者则将

身体内部区分出阴性质与阳性质两部分,然后匹配阴阳,相予采 补。太极拳家运用了这个观念,说练拳的人不能只知安静柔软, 更须明白体内气息之调理。调理须如炼丹,用文武火烹炼。

同时又须采战。采战之术,见《太极懂劲解》云:“自己懂 劲,接及神明,为之文城,而后采战身中之阴七十有二,无时不 然。阳得其阴,水火既济,乾坤交泰,性命葆真矣。”这其实仍 只是原则,具体让体内阴阳调和、水火既济之法,则为《太极阴 阳颠倒解》。颠倒是内丹家之炼丹理论。依五行,肾为水、心为 火。但如此一来,火在水上,水火就无法既济了。所以丹家颠倒 阴阳,说肾为真火,心为真水,火在下烧水,才能让水汽上蒸, 再流下来滋润肺脾,达成水火既济之效。此即所谓颠倒。它说:

盖颠倒之理,“水、火”二字详之,则可明。如:火炎 土、水润下者,水能使火在下而用水在上,则为颠倒。然非 有法治之则不得矣!譬如水入鼎内,而置火之上,鼎中之水 得火以燃之,不但水不能下润,藉火气,水必有温时。火虽 炎上,得鼎以隔之,是为有极之地,不使炎上之火无止息, 亦不使润下之水永渗漏。此所谓水火既济之理也,颠倒之 理也。若使任其火炎上、水润下,必至水火分为二,则为水 火未济也。

鼎,也是内丹家对人体的拟喻。鼎内颠倒水火、采战阴阳, 适为《练气行功秘诀》所言内药说之先声。所以说这是一条结合 气论、经络理论、内丹理论而成的路子,为医药与武术之关系开 辟了一条新途径。

医药与武学的关系,还有其他的路子吗?有的!这就是不谈 药而仅从医理上结合武学的第三种形态。

此一形态,始于所谓内家拳。据黄宗羲《王征南墓志铭》 说,王征南“凡搏人皆以穴,有死穴、晕穴、哑穴,一切如铜人 法” o这种打穴、点穴法,古代无之,有之自此始(王征南之技, 应有授受,但今已不可考)。而所依据的,即是医学上对穴位的 认识。

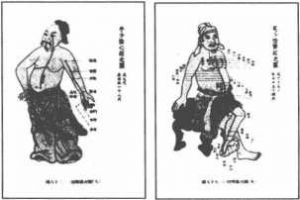

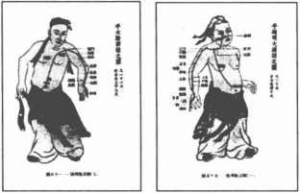

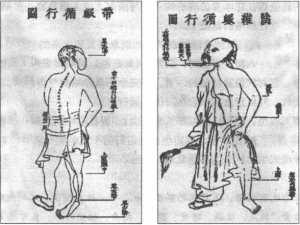

针穴之法,渊源甚古,但铜人之制则并不太早。唐代辨识 穴位,仍以图,而未制铜人模型。孙思邈作《明堂经图》三幅、 王寿《十二人图》,均为彩色人体经络图。至宋,王惟一《铜人 脸穴针灸图经》三卷,才是根据铜人而绘制的经脉穴位图,前 于天圣五年(一O二七年)铸造了两具针灸铜人。此时也出现 “子午流注针法”,依据一日中十二时辰之不同,推算人体血气 周流盛衰开合的情况,而决定治疗时取穴的位置。明代医家, 如徐凤《针灸大全》、高武《针灸聚英》、杨继洲《针灸大成》, 均对子午流注针法有所阐发。高武并自己铸造过男、女、儿童 铜人各一尊。这些,对王征南之点穴法均有影响。打穴而能让 敌人晕、咳、死、哑,且能计算时间,正是将子午流注理论转 移于武技上的杰作。

除了这个例子以外,医学结合于武学者,尚有脏腑理论。太

H:'春嘘明目本持肝,夏至呵心火自闲,秋口四定知金肺润,冬吹 惟要坎中安,三焦嘻却除烦热,四季长呼脾化餐。切忌出声闻口 耳,其功尤甚保神丹。'尽管一篇'五气’,一篇'六气’,但其 原理却是一致的。”(一九九六,大展出版公司)

H:'春嘘明目本持肝,夏至呵心火自闲,秋口四定知金肺润,冬吹 惟要坎中安,三焦嘻却除烦热,四季长呼脾化餐。切忌出声闻口 耳,其功尤甚保神丹。'尽管一篇'五气’,一篇'六气’,但其 原理却是一致的。”(一九九六,大展出版公司)

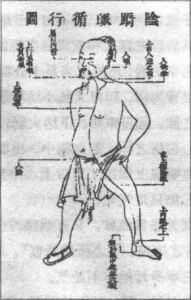

沈寿《太极拳谱》认为 此图“当源于中医著作,如 明-傅仁宇著《审视瑶函》 一书的卷首,就有与之相类 的《五脏所司兼五行所属》 的解图,其中亦绘有太极图。 《审视瑶函》一书中,紧接在 《五脏所司五行所属》之后, 即为《动功六字延寿诀》,极拳《杨氏传抄老谱》有一 篇《太极四时五气解图》,足 以做范例。其图如右:

他的推断甚为正确。太极拳家采医学之脏腑理论,亦不止此 一例,陈长兴《太极拳十大要论-五脏第五》也说:

人得五脏以成形,即由五脏而生气。五脏实为性命之 源、生气之本,而名为心、肝、脾、肺、肾也。心属火,而 有炎上之象;肝属木,而有曲直之形;脾属土,而有敦厚之 势;肺属金,而有从革之能;肾属水,而有润下之功。此乃 五脏之义,而犹准之于气,皆有所配合焉。凡世之讲拳术 者,要不能离乎斯也。

“凡世之讲拳术者,要不能离乎斯也”,表明了拳术与脏腑理 论结合的程度甚深,已经成为武学之基本内涵了。

医学、武学与道学,在历史上密切相关,现在亦仍有不少 医、武、道相结合之团体,或以此为标榜。但谈三者关系如何密 切者多,说明它们之间其实颇有差别者少。本文准备就此提纲挈 领地说说。

先说医道关系。

晋-皇甫谧《针灸甲乙经》卷四《三部九候第三》曾载:“黄 帝问曰:’何谓三部?’岐伯对曰:’上部中部下部,其部各有三 候。三候者,有天有地有人。上部天,两耳之动脉;上部地,两 颊之动脉;上部人,耳前之动脉。中部天,手太阴;中部地,手 阳明;中部人,手少阴。下部天,足厥阴;下部地,足少阴;下 部人,足太阴。'……此三部者,三而成天,三而成地,三而成 人。三而三之,合为九,九分为九野。”

这是个老说法,源于《内经•三部九候论》,把人体分成上 中下三部,配天地人,再分而为九。《内经》倡之,《针灸甲乙 经》继之,体系于焉大备。

此说对武术有何影响呢?武术中一大堆以“三才”为名的拳 套、刀械,其实正取义于此。过去练武的人不晓得个中渊源,以 为三才是指天地人,不知用剑使拳与天地何干,此乃人身之天地

人,非自然界之天地人也。三才相互配合,讲的正是使拳用剑时 上中下三盘须相协调、相与配合。形意拳的“三体式”,也取义 于此。

在道学方面,《针灸甲乙经》完成于太康三年(公元二八二 年),又强调三部九候的讲法,且以天地人相比配。它影响到或 启发了上清道祖师魏华存等人对《黄庭经》的理解,因而出现上 中下三丹田说。如第十八章说:“三关之中精气深,九微之内幽且 阴。口为天关精神机,足为地关生命靡,手为人关把盛衰。”三关 九微,并以天地人为说,脱胎于皇甫谧的痕迹甚为明显。

《黄庭经》不但是上清道的根本经典,更是讲服气炼养一类 道法之源。《黄庭经》既然在形成期与医术关系密切,后世论医 学者,遂亦不免援引《黄庭》,视为一家眷属。例如《难经》在 宋代有王惟的集注本,收辑了吕广、丁德川、杨玄操、虞庶、杨 康侯五家注(其中两杨氏之注混骰莫辨,不知究为何人之说), 即屡有引《黄庭》以诠释《难经》之例。

但修道人之宗旨毕竟不同于医生,故对身体之理解亦有与医 生不同之处。以一个最简单的例子来说:医学上固然也讲气,但 是,“营气之道,纳谷为宝。谷入于胃,气传之肺,流溢于中, 布散于外”(《针灸甲乙经•营气论》),基本上是要吃饭的。人 吃了饭,才能生出血气来。可是道士修炼,却是要辟谷,以呼吸 元气来行导本身的血气。这是完全不同的想法,以致对于胃和三

焦,就可能会有迥然异趣的解说。

在《针灸甲乙经》中,谓上焦出于胃口,中焦也并于胃口, “出上焦之后,此所以受气、泌糟粕、蒸津液、化其精微,上注 于肺,乃化而为血,以奉生身”,形成精气,称为营气。下焦, 则别于回肠,注于膀胱。所以说“上焦如雾、中焦如泌、下焦如 渎” o气清者为营、气浊者为卫,周流循环不已。如此论营卫血 气之流动,颇接近现代医学所说血液在动脉静脉间的循环,只是 加上了胃与气相关联的说明(见其《营卫三焦论》)。

据此说,胃乃水谷之海,膻中则为气海。《难经》论三焦, 基本上也是如此。因此说:“三焦者,水谷之道路,气之所终 始也。上焦在心下,下膈,在胃上口,主纳而不出,其治在膻 中。……中焦者,在胃中腕,不上不下,主腐蒸水谷。……下焦 者,主分别清浊,主出而不纳,以传导也,其治在脐下一寸。” (《第三十难》)三焦都有明确的位置,也都与胃之消化水谷有关。 其理论皆本诸《素问》,所以说:“人受气于谷,谷入于胃,乃传 五脏六腑。”

《黄庭内景经》刚好相反。它主张不食水谷,因此完全用 不着胃肠的消化功能。所以论五脏仅及心肝脾肺肾,论腑亦仅 言胆,不谈胃。胃的功能则被脾所取代。第十三章“脾部之宫 属戊己,中有明童黄裳里,消谷散气摄牙齿……主调五谷百味 香”,十五章“脾长一尺掩太仓……治人百病消谷粮”都可证明 这~点。

对胃既不重视,它论三焦就未必仍要扣住胃来谈。经文提 到三焦的,包括“肺之为气三焦起”(《外》廿一)、“肝之为气 条且长,罗列五脏生三光,上合三焦下玉浆,我神魂魄在中央” (《外》廿)等,注家往往不依医学上的三焦说来解释。如:

梁丘子云:说三焦者多未明其实,例以为三脏之上系管 为三焦。焦者,热也,言心肝肺头热之义矣。……三焦者, 三关元也。

乩笔《黄庭内景经》引卧龙真人云:三焦者,太元太

和太清之气也。

涵虚子云:三焦为真元一气,真元上升,肺乃受之。

故从三焦起也。视听幽阙者,中下二焦皆治在脐,返观内 察,以候脐下之气。……三焦者,气冲也。上焦在胃口上, 治在膻中;中焦在胃管,治在脐旁;下焦在脐下,膀胱上 口,亦治在脐。其实乃真元一气也。有藏无府。故古歌云: 三焦无状空有名,寄在胸中隔相应。

梁丘子批评别人论三焦不对,正是想为三焦另做说明,所以 用三关元或“热”来解释。其后卧龙真人和紫霞涵虚都说三焦是 气,且没有固定的位置与形状。

但从医学上看,三焦原来是十分明确的。《黄帝内经•金匮 真言论》:“肝心脾肺肾五脏皆为阴,胆胃大肠小肠膀胱三焦六腑 皆为阳。”《灵枢经•经脉》则谓肺手太阴之脉,起自中焦,下络 大肠;三焦手少阳之脉,起自小指次指之端;心主手厥阴心包络 之脉,起自胸中,出属心包络,下膈,历络三焦。又《营卫生会 第十八》更明说上焦出于胃口上,中焦在胃口后,与《针灸甲乙 经》所述相同。怎么能说三焦只是气呢?

三焦既关联着经脉,又有明确的位置,其功能在《难经》 中也讲得很明白,乃是“水谷之道路,气之所终始也”。是因 其“腐熟水谷” “以传导也”,所以才能生血气,它本身却绝对 不是气。

不只是对脾、胃、三焦的理解,医家与道家迥异;从整体上 看,《黄庭经》援用医学上的理论后,它本身的理论构造却与医家之 说大相径庭。最明显的地方,便是它不再建立在经络的基础上。

经络,是就人体自然的生理的血气流动现象而发展出来的一 种理论说明,以十二经,配五脏、六腑、十二时、阴阳。《黄庭 经》只局部采用了它的经穴部位说,并参考了它对穴位及功能的 讲法,而完全不谈经络血气等问题。所要谈的,乃是呼吸天气, 并以意念导引它在身体中运行。

此所谓天经也,即《内景》第八章所说:“皆在心内运天经, 尽夜存之自长生。”岂仍是人体原来由饮食水谷而生血气运行的 十二经呢?杨继洲《针灸大全》卷七《任脉经穴主治》条,不达 此理,乃云:

人身之有任督,犹天地之有子午也。……但在僧道, 不明此脉,各执所尚,禁食、禁足、禁语、断臂、燃指、烧 身,枯坐而亡,良可悲夫!间有存中黄一事,而待神气凝聚 者;有运三华五气之精,而洗骨伐毛者;有搬运周天火候

者;有日运脐、夜运泥丸炼体者;有呼九灵、注三精而归 灵府者;有倒斗柄而运化机者;有默朝上帝者;有服气吞 霞者;有闭息存神者;有采炼日精月华者;有吐纳导引者; 有单运气行火候者;有投胎夺舍者;有旁门九品渐法三乘 者……种种不同,岂离任督?……是以上人哲士,先依前注 导引各经,调养纯熟,即仙家之能筑基是也。然后扫除妄 念,以静定为基本,而收视返听,含光默默,调息绵绵,握 固内守,注意玄关,顷刻水中火发、雪里花开,两肾如汤煎, 膀胱似火热,任督犹车轮,四肢若山石,一饮之间,天机 自动,于是轻轻然运、默默然举,微以意定,则金水自然混 融,水火自然升降,如桔律之呼水、稻花之凝露,忽然一粒 大如黍米,落于黄庭之中。

其所说存中黄,以及炼金丹如黍米落于黄庭等,均涉及黄庭 道法,且认为所有修道法门皆不离任督两脉。这是受了宋朝以降 南北内丹家影响后才形成的看法。就《黄庭经》来说,则它根本 与经脉无关,更与任督两脉无关。

也就是说,早期的修道方法,只讲“天经”,不重人体经络; 后期修内丹的人,只讲任督二脉,搬运水火、调和心肾、交媾 龙虎,还是一样不重视十二经络。在奇经八脉中,除任督两脉 以外,冲脉、带脉、阴轿脉、阳轿脉、阴维脉、阳维脉也都不 受重视。

医与道之分,大要如此,医与武之关系又如何?

医道广大,武术与之相关者仅是其中一小部分,主要是跌打 损伤、活血化瘀、强筋健骨及对穴位的了解。妇科、小儿科、肿 瘤、风瘫等皆罕索取资。

而跌打损伤等相关医药知识及技能,又只是对武术的辅助 或补救,例如打伤了需敷药疗伤,想练挨打须吃强筋健骨的药之 类。除了靠药功练一些铁砂掌、毒砂手、朱砂掌那样的武功外, 医药对武技并无直接影响,很少因医学上或药学上什么观念而形 成了什么特殊的武技。仅有的一些例子,另详本书《武学与医药 学》一文;其中因对经脉和穴位之认识形成之功夫,又详《筋经 门的武学》一文。那两篇着重讲医武之合,此处着重说其分。

近来论武术的朋友,喜欢强调练拳有助于调血气、理经络、 熨脏腑,具医疗养生效果,尤其练太极等所谓内家拳内功拳者更 是如此。我对此殊不以为然。原因是:

(-)武术也者,无论解释成“止戈为武”或“持戈去打 仗”,都是要搏击的。丧失了搏击功能的拳套,就只是体操或另 一类健身舞蹈。多做体操,自然有助于健康,但它是否仍属于武 术,不无疑问。

(二) 传统武术,在练习时强调精气神合一,也有种种锻炼 意志、活络血气、促进身体协调机能之技法,但这些技法或观念 都是为了搏击服务的。不掌握这种主从关系,只一味强调健身保 健功能,不唯舍本从末,抑且根本不能达到健康的作用。

例如太极拳,它的松、沉、不用力,乃是与其发劲、借力打 力等相结合的,是认为唯有如此才能达到发劲伤人的作用。不懂 发劲,光是松垮垮软绵绵地抱大球、摸鱼儿,有何功能?

(三) 刻意强调拳术的保健功能,会使拳术静态化,大家越 来越不重视拳,越来越讲究导引型的桩功、坐功、动功若干式。 太极拳,目前就已出现“太极导引” 了,其他各派桩法或若干 动功的式子,也不过古代八段锦十二段锦之类,属于导引而非 武技。

(四) 强调练拳可以养生长寿,固然可以举出许多实例来, 但反例同样不难举证。甚乃周那样的大师,不过五十九岁。近世 传太极拳最广的杨澄甫,更只有五十四岁。郝派太极的郝月如也 只五十九岁。稍长寿些的,如李亦畲六十一,武禹襄六十九,郝 为真、孙禄堂七十二岁,吴鉴泉七十三岁,以近人年岁而言,均 不能算是高寿.故知诸君所长,固不在养生也。以养生求诸武 术,虽不好说是买梗还珠,亦可说是歧路亡羊。

(五)武术在现代社会,功用不大,因为真正搏击的机会不 多。为求发展,乃退而讲其养生保健,乃至可以治疗若干病症的 功能上,是可以理解的。现在恐怕也必须如此讲。但大部分武术 其实都属剧烈运动,剧烈运动对身体绝对不好,因此才需用药物 或以导引、按摩来辅助或治疗,以免受内外伤,这就是医学对传 统武术的作用所在。现在把它讲成是武术对医疗活动有帮助,恰 好是颠倒了。

武术之所以逐渐转向医疗保健功能的一个重要转折,是武术 的道学化。陈微明《孙禄堂》一文,说孙氏十分重要:“在孙先生 以前,无论是在张三丰、俞大猷、戚继光等人的论述中,还是在 《苣氏武技》和诸多太极拳论中,都把武术仅作为一种健身或技 击的技能来研究,从来未有人研究如何使武术成为一种完善自我 身心的方法。因此在孙先生以前,武术在其漫长的历史长河中始 终是作为一种技艺和健身的技能在流传、繁衍。孙先生通过体悟 自身的武学经验,提出拳与道合的武学思想……并根据《易》之 原理,参以儒道释之学,创立了以修为内劲为核心的孙氏武学理 论及技术体系。”(《中华传统武医》,-OO八,第一期)此文 是在推崇孙先生,但由其所述,我们便可知道太极形意八卦在孙 氏以前并没有谁讲得那么玄,也并未把拳跟易学、修道结合起来 讲。孙氏以后,此风大炽,都把练拳和身心调适、完善自我相结 合,此即为武学的道学化。

可是道学化不只如此,更要由身心调适、完善自我,再提升 到修道长生的层次,如古代道教徒那样。如果坐养内丹为静功, 那么打拳就是动功,而且动静要能合一,拳之气、劲、形、意, 均要与内部的精、气、神结合。如此,练拳就成为修道之一环 了。这方面,陈微明未曾谈及,或为见闻所囿,仅见武术界之情 况,而不知宗教界在此实繁有徒也。

举例来说,我知道有个道派,号昆仑仙宗,乃山东人刘培中 所创,自称出于三清玉虚门下,但又说五教合一。在台北办有三 清道苑及社会行为科学研究社。门徒众多。这个道派,除了教理 之外,最主要的修炼方法就是拳与剑。

刘培中本人拳剑俱擅,以此授徒,亦以此行化。马英九之尊 翁马鹤凌先生即曾拜他为师,我曾请教过他有关刘氏的事迹,据 他说刘氏道行甚深,虽剧烈运动亦仍如唐荆州描述的峨眉道人那 般:“鼻息无声神气守。”刘氏卒后,弟子还常在入定或睡梦中见 到他,并受到刘的指点。这当然是宗教界的讲法,与从前明清时 期许多道派人士说自己见到了吕洞宾没啥不同。

不过无论如何,此派修炼之法即是拳剑。其拳称为道功拳, 大体与太极拳相仿。练拳的作用,则是由身心调适,渐入于道, 达到过去古代修真者那样的境界。

由昆仑仙宗之例,我们不难看到:武术在宗教人士手上,会 依其需求而做调整,降低其技击功能,强化它在修真成仙上的作 用,此即宗教界对武术的道学化。

这种转化,不始于刘培中先生。在宗教界,据我所知,这种 例子是很普遍的。这些转化,比武术界的道学化要早得多,清代 迄今的会道门,大多是这种路子。练气、习武、修心、行善,并 兼治病。现在流行的各派气功功法,其背后几乎皆有这些会道门 的渊源,只是一般人不知道而已。后来这一路与武术界的道学化 逐渐结合起来,才变成今天这个样子。

我们看戏,戏中常会演谁谁谁是武举人、武状元。看传记, 也会有谁谁谁在前清曾考中武举的记载。这武举人、武状元是怎 么回事?

科举制度始于隋代,但仅考文章经术。考武艺,始于武则天 时。《新唐书-选举制》:“武举,盖其起于武后之时,长安二年, 始置武举。”《资治通鉴》卷二。七:“则天后长安二年春正月乙 酉,初设武举。”均可证。武则天不但姓武,与武艺还有这段渊 源哩!《唐会要》录其敕曰:“天下诸州,宜教武艺,每年准明经、 进士贡举例送。”

自此以后,武艺就也有科举了,情况跟文事方面的进士科明 经科一样。

但武举之制,宋朝就已与唐朝不同,原因是宋代又设了武 学。什么叫武学?我国的科举,本质上是政府的人事选拔制度。 但人才要能成才,让政府有所选擢,须待教育,因此科举又与教 育制度相衔接。政府在中央与地方各设学校以教士。隋唐皆如 此。但武举是新增的项目,在唐代就还没有相与衔接的这种教育 体系,须迟到宋代才建立。

武学成立于宋仁宗庆历三年(一。四三)。然只维持了一小

段时间,宋神宗熙宁五年才又采王安石建议,设武学于武成王 庙。武成王是殷纣王的元帅黄飞虎,纣王无道,乃从周武王征 殷,后世供为武神,故以其庙为学宫。在此设武学,犹如设国学 于文庙也。

这是中央官学的武学。地方武学则要到宋徽宗崇宁年间,地方 诸州才设武学,但政和年间又废。南宋高宗绍兴十六年再恢复。

武人亦须有学,这种武学的制度即显示了宋代对于武举人的 要求已不同于唐代。

唐代武举考试,主要是两部分:一、骑射及兵器运用,包括 骑射、马枪等;二是步射,负重、才貌、言语等,属于身体条件 和基本文化素质。其中面貌长相和言语,大抵类似文科举礼部试 时所谓“言、身、书、判”的“身”与“言”,并无具体内容, 只是看考生是否能基本应对。宋代就不然,除考武艺外,还须考 兵书策议,跟考文科没太大不同。

《续资治通鉴长编》载宋治平元年贾黯奏:“请如明经之制, 于《太公韬略》,孙、吴、司马诸兵法及经史言兵事者,设为问

目。以能用己意或前人注解、辞明理畅,及因所问自陈方略可施 行者为通。”事实上,宋代殿试时的武举策问,考的也大抵是这 类兵学理论及典籍知识。

看这样的考试,我们就可知道:

(一) 像电影中描写之武状元苏乞儿这样的叫花子,在唐代 是考不上的。

(二) 光会武艺的武夫,到宋代也考不上了。武举要举拔的, 是国家在军事国防上能起作用的将领,因此除了对兵书理论娴熟之 外,还要能自陈方略。允文允武,简直比文科还难,或至少不容易。

(三) 因武举要考许多经典,所以才须进入武学去学习。

(四) 在武艺方面,最重要的武艺是弓马,即射箭和马上的 武器使用。与后来武术偏于手搏及短兵者迥异。相较于马上使用 之器械,后来武术界视为长兵器的枪、棍,其实都已是短兵器了 (如张飞的丈八蛇矛,约长三公尺半,现在武术界用的枪棍一般 长不逾二公尺)。

此等武举制度,在金朝也同时举行着,可是元朝没延续;明 朝初年,文科举虽仍实施,武举也一样未开办。直到天顺八年, 才“令天下文武官举通晓兵法、谋勇出众者,各省抚、按、三 司、直隶巡按御使考试”(《明史-选举制》)。不过,它不像文科 那样稳定,有时考有时不考。弘治六年规定六年考一次,十七年 又规定三年一试。

虽然如此,武举也还是不如文科,因为基本上只有乡试、会 试两级,而没有殿试。没殿试,自然也就没有状元。有武状元是 崇祯四年以后的事,《明会要》卷四七:“崇祯四年,武会试,时 帝锐意重武,举子运百斤大刀者,只王来聘及徐彦琦二人。…… 武榜有状元,自来聘始也。”这时,距明亡已经只有十几年了。

那么,武举都考些什么呢?

正德年间颁布了一份《武乡试条格》,载明三场考试,一、 二场考射箭,第三场笔试。第一场试马上箭,以三十,五步为准; 第二场试步下箭,以八十步为准。第三场试策一通,“或问古兵 法,或问时务”。看来十分简明,武艺唯取弓射一项,马上器械 也省了。

如此考试,也很实际。因为古代作战,弓射本来就是最具杀 伤力,也最难防备的,八十步以外,一箭射去,效果与现在用枪 差不多。现在的士兵,最重要的武技,不就是练习射击打靶吗? 刺刀术或徒手搏击之训练,均不如射击重要。毕竟战场上能用得 上刺刀肉搏或徒手格斗的情况太少了。真用上时,恐怕胜负亦已 差不多定啦!

但如此取士,途径似乎又太窄,因此武举制度还有些变 通。《续文献通考》卷四七:“穆宗隆庆二年……武举仍遵照旧规 外……自今年始,但有智通兵机,或力胜二百斤以上,或善射, 或善枪,或善刀弩,或善火器等各项艺能之人,每年通以春季为 期,不必拘定名数,许令自投到官。州县官取具里老甘结,严加 考校。要见某人有何机智可以出奇、某人有何勇力足以任重,某 人善射,果否巧力俱优。……选中,量授衣巾,充为武生,免其 杂泛差役。候至开科年分……除精通论策者照旧随武举入场外, 其余俱候武举场事毕日,御史公开考试,将智勇俱优者列为一 等、精通一艺者定为二等,各照武举优待。”

这种办法,乃是对武举的调节或补充。因为武举考试,只以 射箭为主,擅长射箭以外的才艺,可能根本无法晋身,故此法把 善刀枪火器乃至有气力的都纳了进来。

其次,武举考试真正的关键,其实不在武艺而在文才。考试 虽分三场,但“以策论定去取、以弓马定高下”(郑纪《东园文 集》卷四《奏设武举以培养将才疏》),策论不好,弓马再精也无 用。而一般武人,抡枪使棒不是问题,叫他拈起一管小小的毛笔 来刺绣出锦缎文章,却往往要窘杀他也!上述办法,就是一种变 通,让不精文墨的武人也有上进的机会。

此等人,先是经选拔充为武生;再是陪同武举考试,进行试 后赛。考好了,便可获得比照武举的待遇。这好比文科举也有一 种“视同进士出身”的制度。如左宗棠即是这种出身。国家用人 之际,不拘一格见人才,既有文才武略,自不妨都视同一例。但 “进士”与“同进士”毕竟还不是同一回事,比照武举优待者, 地位自然也还低于武举。

而武举之地位则又低于文举。与文举相比,武举中式后,没 有文举那般正规的观政进士制度、国子监历事制度、庶吉士制度 等职前培训办法。而且武举乡试后并不授官;即使会试中第而授 官了,大概也只能获授低级武官,品级不高,多数是到地方军队 去当参谋一类闲职,与文科进士大大不相同。因而民间对武举也 不热衷、不艳羡。

浏览1,596次