明朝人论武艺时,大抵已不论剑了,旧作《刀剑录》对此已 有说明。兹补充谈谈:

明人《考槃余事》说得很清楚:“各名物之制,莫不有流传, 独铸剑之术不传,典籍亦不载。故今无剑客,世少名剑。”大行 家茅元仪所编《武备志》中更说:“古之剑可施于战斗,故唐太宗 有剑士千人,今其法不传。断简残编中有歌诀,不详其说。”又 云:“古之言兵者,必言剑,今不用于阵,以失其传。”可见古代 之剑术、剑、铸剑法等在明代即已失传,失传的原因是在战场上 剑已无用。故茅氏编《武备志》时就根本没见过剑是什么样,他 书上画的剑,乃是“博搜海外始得之”,由日本、朝鲜留存的实 物略窥古代剑的形制而已。

这叫“礼失求诸野”,说来是颇令人感伤的。不过,后来的 武术家大概也感到如此把古人之剑术都丢失了,实在遗憾,于是 乃又从日本再学了回来。礼失,不是要求诸野吗?此时便不耻下 问,向日本学习。著有《少林阐宗》的武术大师程冲斗所著另一 刀法经典《耕余剩技》,即是依据剑客刘云峰从日本人那儿学来 的刀法整理消化而成的。

日本人的剑,早期也是两面开锋的,后来则既像刀又像剑。

以单刃为主,似刀;细而长,又似剑,故刀剑每每混称。我国此 时亦多称为刀法,后来参考古代剑两面开刃的特性,再予钻研变 化,才有清朝以后各派之所谓剑法。如今各派剑法,无不推源上古, 讲起来仿佛煞有介事,谱系俨然,其实都是清代创造出来的。

即使在清初,吴殳《手臂录》也不甚论剑,所论以枪、棍为 主,刀、牌次之。枪法,他推重石敬岩的石家枪与程真如的峨眉 枪,棍则推崇少林。对于枪法,他说得尤其详细,可是对剑术却 讲得既少又隐晦,所载唯《剑诀》一篇。前有序,后仅载歌诀而 未详说剑法。序曰:

渔阳老人教余剑术,且曰:“此技世已久绝,君得之,

慎勿轻传于人。”余惜此技终绝,又顾念老人之语,故不著 说而作诀焉。

剑诀的内容如下:

屋。尝以我矛陷我剑,矛多虚奇剑实战。当其决命争首时,长兵柄以木,短兵柄以臂。长兵进退手已神,短兵进 退须足利。足如狡兔身如风,三尺坐使丈八废。余擅梨花 三十年,五十衰迟遇剑仙。剑术三门左右中,右虎中蛇左 曰龙。手前身后现刀势,侧身左进龙门亟。身前手后隐刀 势,侧身右进虎门易。二势用手 身诱之,彼取我身手出奇。黠者 奇正亦能识,舍身取手主反客。 我退我手进我身,左翻右跃如狮 阱。虎跃不入龙,龙翻不入虎。 龙翻虎跃皆蛇门,直进当中不可 阻。左右进退有虚实,六法相生 百奇出。彼退我乃进,彼退有奇 伏;彼进我亦进,彼进乃穷蹙。 扑身枪尖迫使发,死里得生生铁

剑短矛长皆不见。自笑学兵已白头,初识囊中一条练。

据他说此技得诸渔阳老人。渔阳即今蓟门,老人殆为隐者。 传此法就传得诡秘,先是说此技久已失传,继而说自己偶得剑仙 教授(他本来是学梨花枪的)。把剑法传给吴殳之后,又劝他勿 轻易流传,所以吴氏才不说明,只记录了歌诀,且说剑法终究是 要亡的。

歌诀讲的只是原则,不知具体使法,终归无用。而且吴氏在 这一篇之后,立刻又写了一篇《双刀歌》,说:“既于渔阳得神剑, 只手独运捷于电。唯遇拍位已入门,颇恨不如双器便。乃知昔刀 未全可,立有并用故贯贯。今以剑法用右刀,得过拍位乃用左。 手眼清快身脚轻,出峡流泉风撼火。亦恨我不见古人,亦恨古人 不见我! ”似乎他又把剑法融合在双刀术里了,自矜新创,愈发 不去阐扬剑法啦。

虽然如此,吴殳这篇剑 诀仍然十分重要,因为它是 剑法复兴初期仅见的文献, 前此俞大猷《剑经》其实是 棍法谱。以棍为剑,亦证明 了斯时业已无剑,故取棍以 代之。

但我要特别谈谈民国戊申年间宋康平的《剑法图说》。此书 是剑法之殿军,此后专门剑谱便也少了。而且它所谈的剑法,是 完全中国思想观念之产物,并兼有舞剑和技击功能。其中卷下有 《论剑有八法与书法相通》一节,最能看出这种特色。我从前在 《书艺丛谈》中收有一篇《书学与武学》,论我国书艺与武艺相通 之原理与现象,本文恰好即是我的说法之一佐证。谨录于后,亦 可以见吾国剑术之大凡也:

后来的剑谱,层出不穷,不可胜数,但基本上都是这个态 度。舞式子、得古人琴剑之趣、演习久之亦可以防身而已,实战 功能或意味都不是很强的。套路虽多,格局大抵相似,所以也就 不一一介绍了。吴殳以后,剑谱开始越 来越多。乾隆期间菩乃周的 《甚氏武技书》中就有一套 “双剑名目”,记了真武按 出群、二龙戏珠等三十六个式子。并谓:“此剑数目无多,舞来 颇觉耳后生风,虽不比公孙大娘之妙,演习久之,亦可以防护 身体,不失古人琴剑乐趣云尔。”可见剑谱之制,主要是思复古 道,欲人舞之以得其趣,兼可防身。凡看过茬氏这本书的人都 可以发现,这个态度跟他论拳、枪、棍、棒,皆是不同的。论 那些,他都着眼于运气、用力,以及如何攻敌。论剑,却真是 “舞剑” 了。

习此艺者,务要凝神定气,手足相应,意前剑后,心闲 手敏,此法与书法合符表里。

眼快不如手快,手快不如步快。步法即身法也。意到 神到,手足步法俱到,无论砍撩摸刺抽提横倒,无不如法。

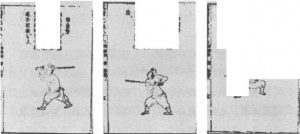

盖砍撩摸刺抽提横倒,皆剑学家之规模也。(古《剑 经》法,有四字诀,曰格、洗、击、刺。今此所传八法,刺 与古法同,抽即含洗意,提即有格意,横倒皆用击意也。益 之以撩摩砍,则诸法大备矣。)务使形如飞凤,而手平推平 起,摇挽得宜,展放得当。若摇挽中运内面,自能待用生程宗猷《耕余剩技》中的“单刀法”(部分)

花,回环上下,或左或右,圆转自如,轻捷便利,势如风飞 电掣。中锋透力,一波三折。用左让右,用右让左,进退起 伏,不可丝毫濡滞,成板笨之形迹。

剑势之翻花,或巨细不等者,皆缘剑底尖有间隔之故。 然求无间隔之病,必于筋络间用意,使气行无间,否则疵累 百出。尝论剑法与书法通,古人观剑法即悟书法,非谬谈 也。今特详解八法如下:

砍者,有数十种之砍法。有平砍、立砍、顺砍、横砍、 倒砍、斜砍、上砍、下砍、左砍、右砍、进砍、退砍。唯翻 身砍为回马剑,其势拖剑败走,急走则急回,缓走则缓回。 翻身跳跃,乘势往来便砍,必中来人0设追者能觉躲去,我 可复如前法退走,以尽连环回马之技。此绝妙之剑法也。砍 要平对,力要停匀放妥,尖锋与中锋底根劲各不相同,均忌魏 望恍过。可用手颈催动,勿用指锋手先。须空拳用出一催,便 得矣。兹虽用对面冲覆,按纳拖抖,又宜覆去,宜立针法。

撩者,与砍相似。亦有数十种。有平力、顺横、倒钩、 上下左右诸撩法。惟反撩则系应前而挡后。如与前敌相应, 后面来者,不觉下部当中,被撩顺而取之,不费思索,此剑 学之法。要明中有暗,阳中有阴也。反钩覆施单挑,抱钩撩 必卧推,平抖撩摸,则凝稳督放。

摸者,法与前砍撩大抵相同,然能取巧之处,在学者 意会神通。摸喉则喉断,摸颈则颈断(此手颈即腕七寸处 也)。譬如与敌交手,迎面一剑砍来,我必摇身进步,斜断 来人之手颈。若稍迟未下乘势上取便摸咽喉,或车转滚撒, 带摸回环左右,皆能随身随手借摸,皆妙法也。法又宜冲挽 盘旋左纳挑。右摸则应用右挽抱。

刺者,对喉击刺、对胸直刺,向下则有少腹夹裆之刺。 故刺有上中下三等之不同。如敌人初来,全力全身,定然摇 动。我行刺法,则专其一。譬如线之穿针,期其必中。并有 撒手刺者,但非艺精神通,不能用之。盖失去手中之柄,若 稍不中,即同空拳赤手也。所以此艺务要精通,方可使用全 身之力,透入中锋一撒,则七札俱穿。此法与箭相同。箭在 百步之外发之,流走甚迟,敌人望风能逃避躲藏,或能闪 脱。剑在数步以内,发之甚速,势险节短,敌人遥望未清, 已中咽喉,所以躲匿不及也。

抽者,上下相当、退让相宜、匀称相合,所以谓之抽 也。居中则退,相逼则抽,欲扬必抑,抽撒取巧以观变。无 抽则剑成有进而无退、有刚而无柔,其法不活,其势不灵。 然则抽撒实剑法之根宗要诀也。譬之战阵,兵法亦颇重能 抽扯,不然焉有许多军士来死打硬仗?用兵制胜之要诀无 他,审势全赖抽扯得宜。善用活法,进退不失其时。当进则 进,迅雷不及掩耳;当退则退,瞬息不得逗留。恰与予《论 兵十要》中有要虚不要实之说相合也。出剑入则上满,上 满则有碍,欲退不还,须用抽落下一走,从实中抽去,返身 填补,以回马之势取之,必无不中。再外则以封闭之法拦提者,升降从心,始开面目,发而必中之谓也。身转 摇动,起伏倒坐稍得微势,提剑便砍。提又与拦相通。照 下观上,行左行右,皆是提也。我身斜行,其上下宽不过 七寸,而提剑在手,断下冲上,亦贵斜行。宽则倒看一尺有 余,全身皆完固,而敌锋焉能透入其中也?提剑只要一沾长 技(长技者长兵,如枪矛之类是也),则借势便要走青(走 青者,闪避令敌器不能沾身,躲得清净,故俗名走青)入红 门也(入红门者,红门敌之大路,且可使敌人流血者,故 曰入红门也)。八法中尤以提为宗脉。其法,意先剑后,横 顺皆可。用出剑尖之锋,力透向前,迎面亦能推尽,辗转自 如。往左往右,进退起舞。以此为始,以此为终。提法如垂 露,虽用覆凝,按注其法,自合剑之窍道。

之,亦无不可。此封闭之法,与枪刀迥不相同。走青不架 拦,势如架拦一般。宋度平的《剑法图说》书影

横者平环之,谓剑之横行。纵跃起舞,处处有法,处民国时期一代剑术奇人“神剑李”李景林的书法,李景林主持了民国 第一次国术擂台赛,并创办了当时实力最强的山东国术馆,公开传授一直 秘传的“武当对剑”。他提出:“练剑之要,身如游龙,切忌停呆,习之日 久,身与剑合,剑与神合,于无剑处,处处皆剑,能之此义,则近道矣。”

处有窍,得者心领意会,神而明之。弗知者,如隔千万重 山,举步艰难。吾闻善兵者,不以短击长,不以寡敌众。攻 心为上,攻城次之。用寡如用众,以少胜多者,兵之精也, 以短胜长者,艺之奇也。不战而能屈人之兵者,上之上也。

倒者,纵跳起舞之谓。前之七法。处处不离纵,纵即 倒也。有高纵、矮纵、回纵、起纵、环跳、顺跳。跃及纵 者,即如凤之高飞,必身纵而后翅起,若无跃无踪,即成痴 剑死剑矣。须向形会意,譬之飞禽,身长而尖,皮毛皆仰。 如将要起舞飞纵,头形立尖,而身项直硬,足引下蹬,两掌 落地。观鸟之高飞将落时,则与剑法之立形相似。

至于内功运气,操快轻身,则法须面为细授可也。古人 之飞崖走壁,皆由功夫习操而成,非奇特怪异之事也。俗云 硬功夫不假外求,尽在至情至理之中,由当然而渐到自然。 原无一毫勉强之势也。

我在“陆委会”供职时期,两岸初初交流,文化大学体育 系邀了少林寺来。因我在邀访过程中起过点小作用,故表演时亦 找我一块儿去看。那时少林武术刚恢复。之前拍电影《少林寺》 时,包括李连杰在内的武打演员都与少林无关,电影中住持火化 的大殿场景,也还是借自嵩山中岳庙的,把道观当成佛寺来演。 此时来台这一批,才是“文革”后少林第一代武僧。

表演完毕,掌门人永信法师带了两位武僧教头,来台湾“国 际”佛学中心拜访。其中一位法号延功,有金钟罩功夫,故在舞 台上曾表演一个节目,叫罗汉撞金钟,由众僧扛着木柱去撞他。 十几年后,世事流转,延功为台湾姑娘所缚,竟还俗成了台湾女 婿。但他毕竟不负如来,有心将少林武术发扬光大,所以在安徽 老家办了一所武术学校,收容孤儿习武,又来台筹组中华少林禅 武学会。学会后来又以其他因缘,由我担任了创会的会长。我小 时候练过一些少林及北派拳,故与他们一同说禅讲武,重拾青春 年少,一时也颇欣欣然。

后来我才晓得高杰(这时他已恢复本名)之武术一部分本于 家学,祖传医道尤奇。其用针,以经络为主,不主穴位。隔衣认 脉,随手发针,辄有效验。我初去他府上玩时,他便看出我脊椎 但本文并不想专门介绍他,他只是我江湖浪迹所遇异人之 一。我跟一般学者不同,别人黄卷青灯,在书斋里皓首穷经;我 则东飘西荡,游以摭怀。人家往来无白丁,谈笑有鸿儒,我却三 教九流、鸡鸣狗盗,无不交往。有时甚至不无偏激地认为:“仗义 每多屠狗辈,负心都是读书人。”他们文采儒雅,我又不免剑气 纵横,且杂于星历卜祝之间。生涯如此,焉得不常有奇遇?迩来 浪迹神州,在各地饱览奇山胜水之外,也就顺道查访异人,或打 听相关逸闻。

但本文并不想专门介绍他,他只是我江湖浪迹所遇异人之 一。我跟一般学者不同,别人黄卷青灯,在书斋里皓首穷经;我 则东飘西荡,游以摭怀。人家往来无白丁,谈笑有鸿儒,我却三 教九流、鸡鸣狗盗,无不交往。有时甚至不无偏激地认为:“仗义 每多屠狗辈,负心都是读书人。”他们文采儒雅,我又不免剑气 纵横,且杂于星历卜祝之间。生涯如此,焉得不常有奇遇?迩来 浪迹神州,在各地饱览奇山胜水之外,也就顺道查访异人,或打 听相关逸闻。

上带伤,且在第五节上。又一年,我去少林寺,他赶回来与我相 会。我正因脚扭伤了,在医院治了许久,均不见好,走起路来一 癖一痛的。他在我腿上扎了几针,闲聊了几句后,便让我起来跳 跳看,令我十分惊异。他也能配药,但常见的少林七厘散之类丸 散膏药,却不经见。

例如,我幼时爱听家父讲述江西老家的乡野传奇。据说某 次邻村有人来我村偷鱼,村人去制止,双方拉扯了一阵,对方悻 悻然离去。其人返家后,双眼红如朱砂。我父看了,知是一门叫 “五百钱”的功夫。忙请族中长老去邀了邻村保长来做见证,说 盗鱼是非姑且不论,却是不该下此重手,烦请施术者出来解救, 否则数日即死。邻村保长见了也很着急,不断道歉。但施术者已 藏匿他处,一时无法找回。我父乃快船去吉安,找位青帮的朋友 赶来救治。用药之后,病人泻了一脸盆黑血,才得痊可。依家父 说,这门功夫是该村人从一凤阳婆处学来的,幸而学得尚不地 道。后来他还把此事始末写入他的自传《花甲忆旧集》里。

这当是闭穴法的一种,万籁声《武术汇宗》虽亦言之,而不 得其详。

各武学医科伤科典籍中,也都未载其法。故一向我只视 为传奇,不以为真能得见。

后来才访知江西万载县袁州府黄茅地方仍存“字门”,尚传 此技。习者先交五百钱学点死,再交五百钱学解法,所以名五百 钱。分明暗两种:明手拿其一穴,控制全身,又称大手,多在技 击时用之;暗手则在与人握手、拍背、递烟、搂抱、拉扯之际施 之。受伤后只有下手人才能解救。若不解救,重者顷刻吐血而亡; 轻者数日、数月、数年而亡。其法以指尖发劲,有“点、拍、 摸、闭、拿”等阴阳手法之分。按下手轻重、穴位位置、时间 长短不同,而产生不同之症状,去医院检查也查不出。解救后, 伤处仍会呈现犹如铜钱般的紫色手指印。江西民间习此技,有 三十六大穴、七十二小穴之说,但黄茅的郭仪师傅用的是五十三 穴,这是他那一派的独得之秘。先父说的凤阳婆传技,或是讹 传,或是凤阳另有传承,亦未可知。

字门别有符法,说是可以止血止痛。弟子拜师时,用刀刺手, 以符止痛止血来证验。又有脱绳术、五雷定身术、九龙化骨水等。 化骨水可以当场吞筷子和绣花针,然后喝水化之。画五雷字,亦可 以把蛇定住,号称真武定蛇技。不过我没见过,不好乱说。

当然,这类医武奇术,台湾也多得是。但我觉得好奇的, 是为何大陆经历过这几十年翻天覆地的变动,大传统(great tradition )几乎整体出现断层,而乡村小区俗民代表或传承的小传 统(little tradition ),竟能存活下来?例如真正的道教茅山派科仪 道法,几已断绝;而民间的茅山术,什么寄打、退煞、青龙过江、 隔山打穴、翻天印、铁板印,却仍在民间用自己的方式流传。许多 江湖门派,也是如此,“文革”后一一恢复,且有掌门人等授受谱 系。为何如此?这个问题,有时比那些术法更让人觉得神秘。

改革开放后的新社会,好像也没让他们适应不良,反而活得 更畅旺。过去依口传心授,现在是光盘、函授,教材教具更胜学 堂。过去仅在乡里秘传,今于通都大邑遍设分部坛口。过去只知 闭门苦练,现在有各种特色培训,完全针对现代生活之节奏与需 求来设计,而且推陈出新,根本不限于传统的门派窠臼。

比方我知道有个华山派,竟然有“密传华山紫霞功”和华山 九剑。紫霞功跟独孤九剑?那不是金庸《笑傲江湖》里掰出来的 吗?不要紧,现在真有个华山派了,而且真有紫霞功和华山九剑 了。紫霞功发为紫霞掌,双手便亦出现金庸所形容的紫色,据称 可以隔物碎砖、切碑断石,你怕不怕?

哈哈,别忙,还有厉害的。金庸《天龙八部》不是说有个逍 遥派吗?今我在河北邢台也访到了。其逍遥迎风掌,据云可以隔 山打牛、隔空削砖、百步之外击人。其纯阳内功,修习百日,即 能开碑裂石,一头撞倒砖墙;再练,更可飞身上屋、踏雪无痕, 胜过铁掌水上漂。就是不知跟天山童姥及丁春秋相比如何。

另有一个河南石佛镇的五毒门,号称仙剑合炉,颇令人联 想到畅销电玩《仙剑奇侠传》。但该派讲移魂出窍,不仅可呼风 唤雨,更能驱动僵尸。练的是五毒夺魂掌,中者七日之后溃烂至 死。此外,它还传一种迷魂药、催情功,乃古代房中术、拍花门 之流裔。

对这些奇里古怪的新旧功法数术,我或信或不信,但都无碍 我查访着好玩。有时蓄疑已久,忽然觅着头绪,如前面说的五百 钱,就更是高兴莫名。

如我小时曾练铁砂掌,故对一位铁砂掌前辈顾汝章与江湖奇 侠柳森严的故事,深感好奇。此事又牵连于大侠杜心五,而杜心 五是自然门的武功。自然门功夫,万籁声书中可见端倪,但我在 台湾却未见其传承。其来历尤其模糊,连万氏都说“本门渊源, 不得详考”。后来我作过一篇考证,查到赵避尘的《性命法诀明 指》,知其道脉本于了空了然,武技本于徐矮子。可是仍不晓得 徐矮子究竟是谁。方今之世,更有谁见过杜心五、万赖声,可以 从容叩问?不想,某次在成都,逢筋经门王庆余先生,谈起来才 知他不但见过,且由杜心五介绍,拜在青城山欢喜道人李杰门 下。听他讲述杜心五袖短剑走镖,徐矮子作羌人装束,飞身立在 桌角上等事,不胜企慕。武林旧事,一霎纷来眼底。访寻奇门秘 技,其乐往往如此。

武术与医学的关系,应该兴起得很早。练武习武,总不免有 损伤,损伤则必用药用术疗治,这是毋庸置疑的。但我现在要谈 的不是这部分,而是指用医学知识或药物来协助练功,或将医理 融入武学之中。这种情况,起源就不太早了。

现今可考者,仍推伪托达摩所传之《易筋经》为最早。此经 造于明末,教人内壮法:“炼壮之 法,外资于揉、内资于药。行功 之际,先服药一丸,约药入胃将 化之时,即行揉功。揉与药力, 两相迎凑,乃为得法。”(《服药 法》)这是第一篇强调用药力来 辅佐练功的文献,要使药力与揉 两相迎凑,对后世武学影响极 大。

它的药,是用茯苓、芍药、 甘草、朱砂、川萼、当归、人 参、白术、地黄研末,炼蜜为 丸,汤酒下服。这些都是补血气

的药,用以行气。

此为内服之药。它另有汤洗之药,用地骨皮、食盐入水煎 沸,乘热汤水洗之,使血气融和、皮肤舒畅。

《易筋经》本文所载用药法之大概仅止于此。但法门既开, 康述者众,该书后面就逐渐添了许多经验药方的附录,如打虎状 元丹、大力丸等,都是增强筋骨、滋长气力的。比较特殊的,是 洗手方。

洗手有专门的药方,是因为《易筋经》教人练一种类似铁 砂掌的功夫。用热水烫洗手掌后,以黑豆绿豆拌在斗中,用手 去插,慢慢手力便坚强了。洗手方就是协助人练此功夫的。毕 竟,仅用热水,效力有限,参以药力,掌力可能更加浑厚。这些 药方,技击家各有秘方配制,所以有编者说:“壮筋骨药方,率 皆欲速见效,妄投猛烈药 物,虽气力遽见增长,而 致戕生者颇多。”足证以药 助炼,业已蔚为风气、形 成传统,而亦出现了不少 流弊。

此后《洗髓经》也有 药,内服如十锦丸、五生 丸、五成丸、十全丸,外 洗亦各有药方数种。最特 别的,是针对下体的药洗。 据说洗后练功,“从丹田运 气至玉茎,努气至龟头, 硬如铁杖”。其次,则是它 利用铅球铅条来推滚揩摩 骨节穴脉,也用药来煮这 些铅条铅球。认为如此,“用以推滚周身,令皮内筋骨俱致 坚劲” O

后世传少林武术者,皆奉《易筋经》,当然也就传衍了这套 药洗及服药行功之法。代表作为五台山灵空禅师所传《全图练软 硬功秘诀大全》。

此书来历不明,所谓五台山灵空禅师大概也是依托,成书年 代应为清末。其中第一章第六节述涵虚禅师练功法语,不知与所 谓灵空禅师又有何关系。但书中各节所述武功,多与少林之易筋 法有关,应可推知乃是世俗流传所谓少林功夫之一脉。

它分武功为内功外功二路,谓“内功练气、趺坐习静,与道 家之导引术约略相似”。外功主练力,又可分为二路,即软功与 硬功。如朱砂掌、一指禅等,属于软功;金钟罩、虾蟆功等,属 于硬功。本书即述此软硬各功之练法者。

这些功夫往往可以隔空伤人,故练之不易。其中也有须用药 洗助其行功者,如琵琶指,其效宛若武侠小说中之弹指神通。练 时便须用药,它也附了药方。此外第四章又载了三帖练拳洗手药 方。大约这是练铁砂掌、朱砂手、一指禅、龙爪功等通用的;琵 琶指药洗方,则为琵琶指专用。

这些药方,有一帖通用练拳洗手药,是《易筋经》里的,另 三帖则为后来发展而来。有两种须加水加醋煎熬。据我练功之经 验,加醋可以清肿去瘀。但也有前辈说以醋练掌,掌力刚硬,但 骨质较脆。大概这也就是有些药方加醋有些却不加,任人择用的 缘故。

不过,药方在早期大抵均是寻常之药,后来逐渐用一些虎 掌、鹰爪等难得之药,而且一用就要一对,药方的实用性不免大 打折扣。其中有一方,藏红花就要用六两;一个药方还要用嬉蛇 胆一个。此类药方,纵能配齐,花费亦甚可观。

以上这类,均可视为少林外功的路数,衍《易筋经》之绪,

在武术界通行流传甚广。

另一条路径,贝怀是直接用药来洗烫或吞服的。强调的是内药。

这里,先介绍一篇文献。民国十八年张庆霖《练气行功秘诀 内外篇》。此书于外篇中又分为上中下三篇,其中中篇有《外药 了命》《内药了性》两章。其说谓:

丹经所谓外药者,以其我家真阳,失散于外,不属于 我,寄居他家,乃以外名之。盲人不察,错会他字“外”, 或猜为御女闺丹,或猜为五金八石,或猜为天地日月,或猜 为云霞草木以及等等有形之物。殊不知真正大药,非色非 空,非有非无,乃混沌未明之始气,天地未分之元仁。顺 则生人生物,逆则成道成仙。圣人以法追摄,于一个时辰 内,结成一粒黍珠,号曰阳丹,又曰还丹,又曰金丹,又曰 真铅。以此真铅点一己之阴汞,如猫捕鼠,霎时乾汞,结为 圣胎。此外药之名,所由有也。……如药本在外,如何得向 内生?药属于他,如何得为我有?经云:“五行顺生,法界火 坑。五行颠倒,大地七宝。”木本生火,今也火反生木。金 本生水,今也水反生金。金木水火,中藏戊己二土。和四 象,而配五行。一气运用,复成一太极。火功到日,炼成一 粒至阳之丹,取而服之。(《外药了命》)

此所谓外药,其实仍是内药,因为此乃用道教内丹家之说, 要人修体内之铅汞,而非服用草木金石之药。外药既得,则修 内药,它说:“大丹难得者外药,外药到手,即是内药。圣胎有 象,阴符之功,即在于此。《参同》云'耳目口三宝,闭塞勿发 通,真人潜深渊,浮游守规中’,所谓无欲观妙者此也。”(《内药 了性》)说得玄奥。简单讲,就是要人淡泊无为,不被欲望牵引, 如此方能养性。外药养命,内药养性,即为性命双修。

像它这样说药,径 路就完全与泡洗服食药 物者不同。其所谓内药 外药,相对于草木金石 之药而言,均为内药, 指体内之血气及心性修 养。金一明序其书,谓: “此少林衣钵,上乘行 功,调呼吸,练万骸, 气转周天,神游体外。” 殊昧其源流。因为此书 虽标榜其术得自清虚禅 师,“得少林正传衣钵”, 实际上却是反少林的,所以说清虚禅师“不忍目睹少林之堕落, 去作天下云游”,又说:“设养气不成,纵练得周身武艺,拳术精 通,十八般兵刃谙熟,实等于花拳绣腿,而于宗旨无关。”(《内 篇》第一章)这是批评少林外家功夫,而以练气为上乘。以此号 称少林正宗,正代表着它希望能篡少林之统,取而代之。而其练 气之法、内药外药之说,则援用道教修内丹的法门,非佛教功 夫,与《易筋经》所述用药之法,更是内外睽异、殊途分歧。

这样一种路数,也有其渊源,起于乾隆年间一些将武术与气 论结合起来谈的理论。茬家拳与太极拳,便是其中很值得注意的 部分。

芸氏拳,乃乾隆时儒生甚乃周所创,茬氏著有《中气论》 《武备参考》等书,近人徐震整理为《我氏武技书》。其卷一全是 气论,开宗明义则为《中气论》,云:

中气者,即仙经所谓元阳,医者所谓元气。以其居人身 之正中,故武备名曰中气。此气即先天真乙之气,文炼之则 为内丹,武炼之则为外丹。然内丹未有不借外丹而成者也。

盖动静互才艮,温养合法,自有结胎还元之妙。俗学不谙中气 根源,惟务手舞足蹈,欲入玄窍,必不能也C

如此论气,与医家有关,是很明显的。所以底下是谈修炼方 法,主要也是参酌着医家之经络理论:

吸采天地之气,呼出五脏之气。呼自命门而肾、而肝、 而脾、而心、而肺。吸自肺而心、而脾、而肝、而肾、而 命门。十二经十五络之流通系焉。经络者,气血之道路也。

(《中气论》)

手背为阳,膊外为阳。三阳经行于手膊之外也。手太 阳经起于手小指之背。手少阳经起于无名指背。手阳明经起 于手食指背。皆上循膊外而走也。手心为阴,膊内为阴,三 阴经行于手之内。手太阴经止于手大指内侧。手厥阴经止于 手中指内面,手少阴经止于手小指内面,皆循膊内而行也。 足背为阳,腿外为阳。三阳经行于足腿之外。足太阳经止于 足小指内之次指背。足少阳经止于足大指内之次指背。足阳 明经止于中指内之次指背。三经皆循腿而止于指背。(《阴阳 乱点入扶说》)

气入经络流走,武者首先应练使这个气流走不滞,然后要懂 得运用气去伤敌:“落点坚硬,猛勇莫敌,赖全身之气,尽萃一处 也。”(《过气论》)对敌时,也要懂得打他气机浮动之虚,或攻其 不备,夺人之气。

同样写于乾隆年间的王宗岳《十三势歌》,虽然也讲“气遍 身躯不销滞”,但未征引医学理论来申论此理。

浏览2,003次