这是说,如果有人把配备有刃鞘的长兵器,如被、戟、矛,从鞘里拔出 来相斗,但没有造成伤害,“论比剑”,即依照“比剑”的律条论处。据 此,秦律一定有关于“比剑”的条令,反证了秦国允许民间进行符合规定的 或是有规则的“比剑”,而这样的“比剑”不属于“私斗”,不被禁止。再 结合秦国提倡百姓带剑的国策,使我们怀疑秦国很可能有国家允许的比剑活 动,甚至是在一定法律约束下的公共赛事,有相应的奖励制度,以此来强民 强国,催生更多的“锐士”。《荀子•议兵篇》有“齐之技击不可以遇魏氏 之武卒,魏氏之武卒不可以遇秦之锐士”之说,这是大家非常熟悉的一段评

[明]董说原著、缪文远订补:《七国考订补》卷八《带剑》条,上海古籍出版 社1987年版,第484页。

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3075页。

[汉]司马迁:《史记》卷六八《商君列传》,中华书局2016年版,第2710页。

睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1978年版,第187页。

论,但对“锐士”二字向无具体的解说。《荀子》讲,秦 国“……使民也酷烈,劫之以势,隐之以陀,忸之以庆 赏,宣酋之以刑罚,使天下之民所以要利于上者,非斗无由 也。”①这个“斗”字,一向只被理解为勇于杀敌以求功 赏,有了 “比剑”二字,使我们对“非斗无由也”有了更 宽广的认识,对“锐士”也有了更加深刻的理解。尽管我 们对秦的“比剑”和相关法令仍然一无所知,但“比剑” 的存在应无疑义,这在秦史研究上不能不说是一个小小的 突破。

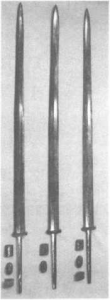

秦的勃然崛起和它建构的文化体系中,确有一些非常 有特性的东西,带剑制度和比剑活动,始皇陵兵马俑出 土的三柄青铜长剑,就是其中的代表之一。另外兵马俑 坑还出土了三柄弯刀,“为考古史上首次发现。其形状 如弯月,齐头无锋,两面有刃,是一种推、钩两用的兵 器”。②也是非常特别的兵器。有学者将它与吴越所谓“金钩” “吴钩”相 比附,似乎失之望文生义。我以为方头弯形刀,高大雄峻兵马俑,以及《史 记》所记载的“金人十二,重各千石,置廷宫中”③等等,有的是出土文 物,有的是文献记载,都属于大秦王朝特性文化的范畴,其中有着许多值得 深度思考和解读的历史隐义,还需要我们继续钩深致远,研探其中的奥秘。

综上,“带剑”是秦国的一项重大国策,在战国七雄中秦是否是第一个 或是唯一一个这样做的国家,还有别的国家这样做吗?尽管有古代学者提出 过“用剑之盛,莫盛于战国。而以为朝仪,则又始于秦”的观点,④但还需要 有更坚实的史证,目前尚难结论。而司马迁的记载表明这件事很重要,至少

[清]王先谦撰、沈啸寰点校:《荀子集解》卷十《议兵篇》,中华书局1988年 版,第273页。

袁仲一:《秦始皇陵兵马俑》,《秦俑博物馆论文选》,西北大学出版社1989年 版,第119页。

[汉]司马迁:《史记》卷六《秦始皇本纪》,中华书局2016年版,第307页。

[元]方回:《续古今考》卷二《拔剑斩蛇》之《附广剑考》,景印文渊阁《四 库全书》本第853册,台湾商务印书馆股份有限公司2008年版,第139页。

他本人是非常重视的。多年前,我在《短剑与长剑》一文中曾经就此讲过一 段话:

《史记》对同一件事的重复记载,表明司马迁对这一历史事件 的郑重程度,说明对秦国来讲,这是一件意义深远的事情。史学界 对此记载一向都比较重视,许多学者都发表过富有意义的观点。但 多数学者都是在剑的政治象征意义上思考问题,忽略了剑作为武器 的军事价值和提倡带剑的军事目的。我以为秦简公接连令吏带剑, 令百姓带剑,着眼点就在剑本身。一个“初”字,说明在此之前秦 人没有佩剑习惯,或是秦的法律不允许带剑。一个“令”字,又说 明这是以政令方式强力推广剑的佩带,是在努力引进吴、越和楚国 的先进兵器和成斗技艺。对秦国来讲,这是一项非常重要的改革措 施,其意义不亚于后来赵武灵王的“胡服骑射”,所以太史公才三 次加以载述。①

一心追求强国之梦的秦国,对劲敌楚国剑的制作和应用一向非常关注。 可以举两个例证来看。

其一,《史记》卷七九《范雎蔡泽列传》载:

昭王临朝叹息,应侯进曰:“臣闻'主忧臣辱,主辱臣死'。 今大王中朝而忧,臣敢请其罪。”昭王曰:“吾闻楚之铁剑利而倡 优拙。夫铁剑利则士勇,倡优拙则思虑远。夫以远思虑而御勇士, 吾恐楚之图秦也。”②

这是一段有名的对话,亦见于西汉刘向《说苑》卷一五《指武》,二者在文 字上稍有不同,《说苑》的记述较《史记》更为简洁:

秦昭王中朝而叹曰:“夫楚剑利,倡优拙。夫剑利,则士多憬 悍;倡优拙,则思虑远也。吾恐楚之谋秦也。”③

马明达:《说剑丛稿》,中华书局2007年版,第23页。

[汉]司马迁:《史记》卷七九《范雎蔡泽列传》,中华书局2016年版,第2932— 2933 页。

[汉]刘向撰、向宗鲁校证:《说苑校证》卷一五《指武》,中华书局1987年 版,第365页。

不管是青铜短剑和长剑, 或是铁制长剑,楚国都曾经拥 有一定优势,秦简公要求官吏 佩剑,进而允许百姓佩剑,多 半是受了楚国的影响和刺激, 是在动员国人向楚国学习。秦 昭王的忧虑,进一步证明秦国 对楚剑的严重关切,毕竟“铁 剑”是当时最先进的兵器,它 意味着步兵兵种的进一步强 化,意味着剑盾武艺的重大发

展。一直富有学习精神的秦国 图6广州西汉南越王墓出土的长剑

不会只停留在忧虑上,必定会学习和引进。

其二,秦国向吴越和楚国学习制剑技术由来已久了。早在春秋末期,有 一位叫薛烛的“相剑家”曾经活跃在吴越和楚国,越王允常请他鉴定过铸剑 名家欧冶子造的五柄宝剑,他也以“相剑”闻名当世,与另一位相剑家风胡 子齐名,古人称二人为“并古之善相剑者”。薛烛的来历不大清楚,《吴越 春秋》称他为“秦客薛烛”。①以“秦客”而远走吴越,居然以相剑成名于吴 越,这说明秦人很早就在关注吴越宝剑的制作技术,深入探索宝剑质量的奥 妙,本质上就是掌握制作的诀窍。薛烛的身份很值得玩味,他可能是民间人 士,也不排除他是一位负有国家使命的神秘人物。

总之,“令吏初带剑” “初令吏带剑”和“百姓初带剑”这样的举措, 《史记》中未见于别国,一是可能漏载;二是确实只有秦国、楚国少数国家 这样做过。不管怎样,“带剑”制度的实施,使我们对秦国的武备政策有了 进一步的认识。

秦始皇时,“佩剑”还是秦王“加冕”典礼中的一项重要内容。《史 记》卷六《秦始皇本纪》载始皇九年(公元前238年):

① 各本不一,有的本子无“秦客薛烛善相剑”几个字,此据《太平御览》卷八。三 引。转自周生春《〈吴越春秋〉辑校汇考》,上海古籍出版社1997年版,第215页。

四月,上宿雍。己酉,王冠,带剑。①

《史记集解》引徐广说,此年秦始皇22岁;《正义》则认为此年秦始皇 21岁。“王冠”,即实行正式以成人身份执政的“加冕礼”。“带剑”就是 举行佩剑礼,具体细节不得而知,想必是给秦王佩带上一柄与国王身份相称 的宝剑。十一年后,秦始皇二十年(公元前227年),燕太子丹派荆轲入秦行 刺,秦王亲自以所佩长剑八创荆轲,使之殒命,所用的应该就是这柄剑。不 排除始皇九年的“王冠、带剑”就是佩带了一柄楚式长剑的可能,楚人名为 “长铁”,后被普遍称之为“长剑”。

秦王加冠带剑之礼,是与“令吏初带剑”同时实行的制度,还是更早些 呢?暂无所知。希望借助考古发现,对此能有深入的认识。

秦国提倡官民带剑并允许“比剑”活动,国人和军队的击剑水平必然会 得到提高。虽然史书对此并无记载,但我们可以从一条信息中有所蠡测。

《史记》卷一一七《司马相如列传》称,司马相如“少时好读书,学击 剑”。唐司马贞《索隐》曰:

《吕氏春秋-剑伎》云:“持短入长,倏忽纵横之术也。”②

《吕氏春秋》是秦始皇的丞相吕不韦的著作,是重要的先秦典籍。此书早在 东汉时就出现脱佚,现存最早的刻本是元朝至正六年( 1346年)嘉兴路儒学 本,佚失的内容应该更多。司马贞《索隐》所引的“剑伎”应该是《吕氏春 秋》的一个篇目的名称,大约唐时犹存,至元代以前已经脱佚。《剑伎篇》 应该是一篇专门的论剑文字,从篇目的设置,以及“持短入长,倏忽纵横之 术也”十一个字的精确表述,反映出战国末期秦国对击剑的高度重视和剑技 水平的发达。③

艰难创业的大秦王朝,靠暴虐的专制体制维系庞大的帝国,严刑酷法, 草菅人命;焚书坑儒,泯灭文化。天下人不能读书,不能拥有兵器,劳役

[汉]司马迁:《史记》卷六《秦始皇本纪》,中华书局2016年版,第293页。

[汉]司马迁:《史记》卷一一七《司马相如列传》,中华书局2016年版,第 3637 页。

[版国]吕不韦著、陈奇猷校释:《吕氏春秋新校释》附录《佚文》《新校释所 据旧刻本》,上海古籍出版社2002年版,第1820、1828页。

繁重,动辄得咎,百姓苦不堪言。秦二世的昏暴加快了秦的覆亡,楚地爆发 了陈胜、吴广起义,引动全国的反秦风暴,秦王朝迅速崩溃。继陈、吴之 后,先后起义的楚人刘邦、项羽也都与剑有密切的关系,被司马迁一一记载 下来。

刘邦留给历史“斩蛇起义”的神奇经历。《史记》卷八《高祖本纪》 载,高祖起事初,夜行泽中,命一人行前探路:

行前者还报曰:“前有大蛇当径,愿还。”高祖醉,曰:“壮 士行,何畏!”乃前,拔剑击斩蛇。蛇遂分为两,径开。①

《汉书》此段照抄《史记》,但班固将“拔剑击斩蛇”改为“拔剑斩蛇”, 删去“击”字。这很不高明,少了一个“击”字,便完全没有了高祖与大蛇 奋勇搏杀的惊险,战而杀之变成了简单的一 “斩” 了之。相比于太史公来, 班固对剑的了解和兴趣明显不足,他不在意这一字之差。由这个故事衍生出 了赤帝子斩白帝子的著名神话,成为刘汉取代嬴秦的先兆,连《史记》也录 入《高祖本纪》,后来有了更多玄怪的神话。斩蛇是否可信,无关紧要,而 刘邦本人念念不忘“提三尺剑”四个字。过了若干年,当高祖十二年(公元 前195年),刘邦在平定英布叛汉的战争中,“为流矢所中”,病情很快转危 的他,还念念不忘“三尺剑”:

行道病。病甚,吕后迎良医。医入见,高祖问医。医曰:“病 可治。”于是高祖嫂骂之曰:“吾以布衣提三尺剑取天下,此非天 命乎?命乃在天,虽扁鹊何益!”遂不使治病,赐金五十斤罢之。② 不久,高祖驾崩,“提三尺剑取天下”竟成了他临终前对自己帝王事业的总 结。自此,“三尺剑”成为一个特定的词汇,经常被古人所引用,而“由 一剑之任,五载而成帝业”,也成为后世对刘邦这位“布衣天子”的普遍评 价。后来的汉王朝继位者还曾在未央宫修建专祠,供奉这柄具有重要象征意 义的剑。有趣的是,明朝的建立者朱元璋,有着与刘邦类似而更加寒苦的身 世,也属于“光棍打天下”的成功者之一。他称帝后在祭祀历朝帝王时,曾 经对着刘邦的画像笑着说:

[汉]司马迁:《史记》卷八《高祖本纪》,中华书局2016年版,第442页。

[汉]司马迁:《史记》卷八《高祖本纪》,中华书局2016年版,第491页。

刘君,今日庙中诸君,当时皆有所凭藉以得天下。惟我与汝, 不假尺土一民,提三尺剑位至天子,尤为难事,可多饮三杯。①

于是,这个“最高指示”便成为制度,此后明王朝供奉的历代帝王的塑像 前,都只献一爵酒,“惟汉高祖以三爵献”。

好事的后代人注意到刘邦为什么提“三尺剑”,而不是更为强大尊贵的 七尺剑呢?《史记索引》引晋崔豹《古今注》的解释是:

当高祖为亭长,理应提三尺剑耳;及贵,当别得七尺宝剑。② 亦见秦代官吏佩剑是有一定级别的,长剑贵重,不是任何人都可以佩带的。 这使我们再一次联想到秦始皇那柄只有“负剑”才能拔得出来的长剑。裴驰 《史记集解》引《盐铁论》说:“秦王操于不意,列断贲、育者,介七尺之 利也。”③照此,秦始皇佩带的就是“七尺宝剑”,依照通常的换算标准, 七尺约当现在的1.6米左右,这真是长到不可思议,所以一旦出鞘就能迅速击 杀荆轲。而刘邦起义时只是个卑微的亭长,三尺剑符合他的身份,以后尊贵 了,“当别得七尺宝剑”。说不定他佩带的正是秦始皇佩带的那柄长剑,因 为他比项羽先进入咸阳秦宫。

楚汉之争中的项羽,是一位勇而寡谋的英雄人物。《史记》卷七《项羽 本纪》乃是司马迁的精心之作,也是《史记》个人传记中“剑”字出现得最 多的一篇,通篇堪称剑光闪闪,杀机四伏。④

项羽暂短的一生与剑的关系至为密切。

《项羽本纪》一开始就讲到项羽“少时学书不成,去;学剑,又不成” 的一段经历,留下“剑一人敌,不足学”的名言,说明作为将门之后的他学 过剑,只是并不专心。接着讲项梁起兵反秦,项羽显示出他勇决的性格“遂 拔剑斩守头”,“所击杀数十百人,一府中皆慑伏”。鸿门宴是全传的最亮 点,几乎是一次剑的大演示。从项庄舞剑,项伯亦拔剑起舞;樊哙带着剑和

[清]秦蕙田:《五礼通考》卷一一六《吉礼祀先代帝王》,景印文渊阁《四 库全书》本第137册,台湾商务印书馆股份有限公司2()08年版,第787页。

[汉]司马迁:《史记》卷八《高祖本纪》,中华书局2016年版,第443页。

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3076页。

[汉]司马迁:《史记》卷七《项羽本纪》,中华书局2016年版,第379—433页。 下节相关引文均出自此。

铁盾拥入军门,项羽“按剑而昵”,樊 哙覆其盾于地,加彘肩于上,拔剑切而 咯之。后来,刘邦独骑与樊哙、夏侯 婴、靳强、纪信“四人持剑盾步走,从 郦山下,道芷阳间行”,总算脱离危 局。此传中两次将剑与盾的搭配关系交 代得清清楚楚,相信这是源远流长的军 事技艺,也是司马迁的点睛之笔,一般 史家见不及此,不会写得如此具体。最 后,是亚父范增“受玉斗,置之地,拔 剑撞而破之”。整篇文字充分展示了剑 在秦汉之际政治场景里的帽赫地位,它 是当时权势与勇力最重要的象征。

刘邦入关后,萧何奉命简化了秦国严酷峻密的法律,即所谓“与民约法 三章”,使民稍得宽缓。得天下后又推行轻徭薄赋等舒民政策,而其他方 面的变动并不大,即古人所谓“汉承秦制”。我们注意到,官吏和百姓带剑 的制度没有废除,一直延续到整个汉朝。在经历了惠、文、景帝三朝以黄老 “无为而治”为主导的“休养生息”之后,到汉武帝时,国家仍能保持尚勇 强劲的民风,“私剑” “游侠”之流各地都有,这恐怕与允许百姓带剑和开 展比剑活动有直接关系。汉画像石上时有所见的“比剑”场面,就是汉代社 会现象的再现,我想大家都是非常熟悉的。

我们先举几个“带剑”的例子来看。

刘邦称帝前,“好读书,家贫落魄”的高阳郦食其求见刘邦,刘邦以为 儒生无用,拒不接见。“郦生瞋目案剑叱使者曰:’走!复入言沛公,吾高 阳酒徒也,非儒人也。’”①可见作为一个普通儒生的郦食其可以带着剑求见 刘邦,这应该是秦朝允许百姓带剑的遗风。

另一个著名例子,便是“长大好带刀剑”的韩信,在家乡淮阴曾受恶少

[汉]司马迁:《史记》卷九七《郦生陆贾列传》,中华书局2016年版,第3275页。

“胯下之侮”的故事。还有,项籍起兵反秦,韩信“杖剑从之”,开始了他 的军事与政治生涯。①

刘邦称帝后,在叔孙通还没有为刘邦设计出一套严格的朝堂礼仪之前, 在战争中“斩将搴旗”立有功劳的武臣们,上朝时个个带着剑,甚而“群臣 饮酒争功,醉或妄呼,拔剑击柱”,刘邦极其厌恶。以叔孙通为代表的儒臣 们便摇摇晃晃走出前台,为皇朝制定了一系列的礼规。②有鉴于萧何臣劳之 大,“乃令萧何第一,赐带剑履上殿”。③可见“群臣侍殿上者不得持尺寸 之兵”的秦法被恢复遵行,萧何“带剑履上殿”是特例,是作为对“第一功 臣”的无上尊崇,其他人上朝议事佩剑的权力没有了。

但对庙堂以外各级官衙的要求似乎要宽松很多,显然还在实行秦代官吏 带剑的制度。《史记》卷九六《张丞相列传》附《魏相传》云:

魏丞相相者,济阴人也。以文吏至丞相。其人好武,皆令诸吏 带剑,带剑前奏事。或有不带剑者,当入奏事,至乃借剑而敢入奏 事。④

《汉书》卷七一《隽不疑传》也有相应的记载:

武帝末,郡国盗贼群起,暴胜之为直指挥使……胜之素闻不疑

贤,至勃海,遣吏请与相见。不疑冠进贤冠,带楹具剑,佩环玦,

褒衣博带,盛服至门上谒。门下欲使解剑,不疑曰:“剑者君子武 备,所以卫身,不可解。请退。”吏白胜之,胜之开延请,望见 不疑容貌尊严,衣冠甚伟,胜之曝履起迎。⑤

所谓“棉具剑”,据《汉书》应邵注:“棉具,木摞首之剑,榻落壮大 也。”晋灼的注解更为详细:

古长剑首以玉作井鹿卢形,上刻木作山形,如莲花初生未敷

[汉]司马迁:《史记》卷九二《淮阴侯列传》,中华书局2016年版,第3166页。

[汉]司马迁:《史记》卷九九《刘敬叔孙通列传》,中华书局2016年版,第 3296—3297 页。

[汉]司马迁:《史记》卷五三《萧相国世家》,中华书局2016年版,第2449页。

[汉]司马迁:《史记》卷九六《张丞相列传》,中华书局2016年版,第3255页。

[汉]班固撰、[唐]颜师古注:《汉书》卷七一《隽疏于薛平彭传》,中华书 局1975年版,第3035页。

时。今大剑木首,其状似此。①

应邵是东汉人,晋灼是晋人,二人去汉未远,注解应该可信,晋说也得 到了唐代学者颜师古的认同。除了官吏,汉代的百姓也仍然允许佩剑。司马 迁在《史记》卷一二九《货殖列传》中说:

游闲公子,饰冠剑,连车骑,亦为富贵容也。②

这是说“游闲公子”们佩戴着经过装饰的宝剑,连车过市,借以炫耀自己的 富贵身份。《汉书》卷八九《循吏传》载,汉宣帝时,龚遂(字少卿)出任 渤海太守,“民有带持刀剑者,使卖剑买牛,卖刀买犊”。③这是传颂千古的 “循吏”典故,亦见汉代并不禁止百姓身带刀剑,秦制被承接下来。

官吏带剑的制度,自秦简公六年(前409年)开始实行,经过了整个汉 朝,历时600余年,直至司马氏的东晋终于被木剑所替代,先后出现过“象 剑” “斑剑”等替代品,“带剑”终究颓变成一种礼仪性的佩饰,不再具有 兵器意义。这是封建皇权专制体制不断强化的必然,一定程度上也反映了剑 的辉煌时代的悄然结束和剑文化的转向。渐渐地剑走上虚拟之路,留下的只 是一些流风余韵,诗文追忆,乃至于玄虚无稽的志怪传奇之类而已。史书对 这一具有深刻历史意义的变化有所记载,但语焉不详,故并未引起大家的 关注。目前所见的记载,先是唐修《晋书》卷二五《舆服志》有一番简要 记述:

汉制,自天子至百官,无不佩剑,其后唯朝带剑。晋世始代之以木,贵者犹用玉首,贱者亦用蜂、金银、玳瑁为雕饰。④

此处只说是“晋世始代之以木”,并没有指出具体的时间。同样修成于唐代 的《隋书》卷一二《礼仪志七》也有一段记述,内容较《晋书》稍详,可以 一读:

剑,案汉自天子至于百官,无不佩刀。蔡谟议云:“大臣优

[汉]班固撰、[唐]颜师古注:《汉书》卷七一《隽疏于薛平彭传》,中华书 局1975年版,第3036页。

[汉]司马迁:《史记》卷一二九《货殖列传》,中华书局2016年版,第3969页。

[汉]班固撰、[唐]颜师古注:《汉书》卷八九《循吏传》,中华书局1975年 版,第3640页。

[唐]房玄龄等撰:《晋书》卷二五《舆服志》,中华书局1974年版,第771页。

礼,皆剑履上殿。非侍臣,解之。”盖防刃也。近代以木,未详所 起。东齐著令,谓为象剑,言象于剑。周武帝时,百官燕会,并带 刀升座。至开皇初,因袭旧式,朝服登殿,亦不解焉。十二年,因 蔡征上事,始制凡朝会应登殿坐者,剑履俱脱。其不坐者,敕召奏 事及须升殿,亦就席解剑,乃登。纳言、黄门、内史令、侍郎、舍 人,既夹侍之官,则不脱。其剑皆真刃,非假。既合旧典,弘制依 定。又准晋咸康元年定令故事,自天子已下,皆衣冠带剑。今天子 则玉具火珠镖首,余皆玉镖首。唯侍臣带剑上殿,自王公已下,非 殊礼引升殿,皆就席解而后升。六品以下,无佩绶者,皆不带。① 第一句说汉代天子百官“无不佩刀”,应是“无不佩剑”,或是“无不 佩剑刀”。蔡谟是东晋名臣,本传见《晋书》卷七七。看来对大臣“剑履上 殿”的制度是他最先提出异议的,目的就是“盖防刃也”,即为皇帝的安全 着想。南朝的宋、齐、梁、陈都遵照东晋的新制度行事,称木剑为“象剑” 或“斑剑”。而北朝胡人强劲之风较盛,北周武帝时“百官燕会,并带刀升 座”。隋朝一统天下之初,制度和文化上均保留了许多北朝特色,大臣朝服 登殿并不解剑。开皇十二年( 592年),由陈入隋的大臣蔡征(字希祥,本 传见《陈书》卷二九。)上言改变制度,凡参加朝会的大臣一律“剑履俱 脱”,不入朝班的臣工,如奉召登殿奏事,必须先“就席解剑”,然后才能 登殿。而在朝堂供职的官员,如纳言、黄门、内史令等,一律佩剑,而且都 是真剑,并非象剑、斑剑之类。“今天子”以下是说唐初的情况,具体应指 唐太宗贞观年间,自王公以下,一般升殿陛见,都得“就席解而后升”。六 品以下官员“无佩绶”者一般都不再带剑。

尽管如此,大臣佩剑毕竟是一项古老而庄严的礼仪,出于安全而完全废 止,不免显得皇朝拘禁而小气。于是隋朝一方面实行上朝奏事“就席解剑” 的制度,另一方面对大臣们平时的佩剑大大提升制作的工艺规格,比之前朝 更显富丽堂皇。《隋书》卷一一《礼仪六》载:

一品,玉具剑,佩山玄玉。二品,金装剑,佩水苍玉。三品及

① [唐]魏征等撰:《隋书》卷一二《礼仪志七》,中华书局1973年版,第274一275 页。

开国子男、五等散品名号侯虽四、五品,并银装剑,佩水苍玉。侍中已下,通直郎已上,陪位则像剑。带真剑者,入宗庙及升殿,若在仗内,皆解剑。①

总之,官员佩剑的制度,自东晋开始被正式提出异议,并出现变动,曾 经有过以木剑为代替的过渡形式,直至隋朝开皇十二年终遭废止。一二品高官 配有玉具剑、金装剑之类,只是豪华的佩饰,是身份的象征,凡是真剑,入宗 庙和上殿都得解下来。低级别的官员只能佩“像剑”,就是一把木剑而已。

史书没有记载对百姓带剑的禁约时间和办法,我推测大致也在隋开皇 时代。《隋书》卷一《高祖纪》开皇三年( 583年)春正月载:“禁大刀长 稍。”②这是中国古代最早的禁兵令之一,文字甚简,不知道是否包括一般的 刀剑在内。国家虽然没有明确禁止百姓佩剑,但老百姓总是会跟着官员走, 一是不再任性佩剑;二是所佩剑也会主要以“雕饰”来炫耀身家,而非对剑 和剑技的显示与崇敬。剑实际走向虚化。

有趣的是,正是西晋以后长时间的社会动荡与民族分裂,中国自春秋战 国到秦汉间高度发展的兵刃制作工艺也随着大量工匠的迁徙传入日本,推动 了彼此间刀剑制作工艺盛衰消长的剧变。终于,经过唐朝,自北宋始,日本 剑刀转而向大陆进贡并出口,逐渐成为中国人倍加珍惜的无上利器。③

四、司马迁笔下的剑技人物

《史记》记述了许多喜好和擅长击剑的人物,但没有出现“剑客”和 “剑士” 一类词语。“剑客” 一词首见于班固《汉书》卷五四《李广传附李 陵传》的“奇材剑客”;④又见于卷六五《东方朔传》的“郡国狗马蹴鞠剑客

[唐]魏征等撰:《隋书》卷一《帝纪第一高祖》,中华书局1973年版,第18页。

参见拙作《历史上中、日、朝剑刀武艺交流考》,《说剑丛稿》,中华书局2007 年版,第196页°

《汉书》卷五四《李广苏建传》附《李陵传》:“陵召见武台,叩头自请曰: '臣所将屯边者,皆荆楚勇士奇材剑客也,力扼虎,射命中……'”见[汉]班固撰、 [唐]颜师古注:《汉书》,中华书局1975年版,第2451页。

辐凑”。①后来《后汉书》又有了 “吴王好剑客,百姓多创瘢”的民谚,足 见春秋时代吴越的崇剑之风直到东汉时还被人们传颂着。②这里的“剑客” 指那些喜好击剑和精通剑技的人,或者专以剑技为职业的人。颇疑西汉之初 就有了 “剑客” 一词,但未被司马迁所采用。“剑士”首见于《庄子-说剑 篇》,秦汉间未见有人用过,很可能是赵地用词,传布不广。唐以后“剑 士”时有所见,大抵指精通剑术的职业剑技家,包括社会地位低下的杀手 之流。

面对形形色色的剑技人物,司马迁难以设定一个统一的名号,他似乎只 能借助“侠”字的宽泛含义,将大部分剑技人物收纳其中,又以其事功和特 点,分属之《刺客》《游侠》两传。此外,还在一些纪传中零星记述了一些 剑技家,努力为非侠类的剑技家存留姓名,以显示剑技家群落的社会存在及 复杂的成分构成。大致来讲,“侠”之优者,总是会辅以高明的剑技,但并 不是每一个“侠”都擅长剑技,而剑技高明者又未必一定是“侠” o另外, 每个人的社会作用和影响也不尽相同,有些人可能剑技高超,但并无重要事 功可言,如司马蒯暇以及《荆轲传》提到的盖聂、鲁勾践等;有些人事功赫 赫,但剑技并不高明,荆轲便是显例。这应该是司马迁没有采用“剑客” 一词的主要原因。班固也用得很少,且含义明确,同后来小说家所谓“剑 客”,即以高超的剑技践行侠义之事的人是有区分的。毕竟唐以后小说家所 谓“剑客”,是将剑和侠融为一体,绝大部分是文学形象,是子虚乌有先 生,如著名的“风尘三侠”之类。而司马迁写的都是史实人物,容不得任意 夸大,更不能凭空虚造。

如果把司马迁在《刺客》《游侠》二传中,以及其他传纪中涉及的剑技 人物都罗列出来,我们发现这个群体曾经相当之大,用司马迁的话说:“为 侠者极众,敖而无足数者。”③由此可以推定从春秋战国到秦汉两朝的数百

《汉书》卷六五《东方朔传》:“于是董君贵宠,天下莫不闻。郡国狗马蹴鞠 剑客辐凑董氏。”见[汉]班固撰、[唐]颜师古注:《汉书》,中华书局1975年版,第 2855 页。

[南朝宋]范晔撰、[唐]李贤等注:《后汉书》卷二四《马援列传》附《马廖 传》,中华书局1965年版,第853页。

[汉]司马迁:《史记》卷一二四《游侠列传》,中华书局2016年版,第3873页。

年之间,在“侠”的群体中确实出现过类似后世小说里的“剑客” “剑侠” 那样的人。古人说战国时“剑客以短长之术游说诸侯”,并非空穴之风。但 从来剑技人物都是品流丛膛,成色复杂,他们的共同点是擅长击剑,受过不 同程度或是不同流派的剑技训练,有的长于短剑,有的长于长剑,或是长于 “以剑遥击”的特殊技能等。但以剑技为职业者,则多数是出身低层的所谓 “布衣之侠” “匹夫之侠”和“闾巷之侠”等,其中相当一部分是为权贵豪 强效命的“私剑”,是些只讲利害而不辨是非的职业杀手。他们的行为虽然 往往被所谓“义” “忠”和“勇于赴死” “为死不顾世”之类所遮掩,但毕 竟褒贬不一,定位不高。其中确属于行侠仗义的也有,但并不多见,如晋之 £且鹿、魏之朱亥、燕之荆轲等,珍稀一如星凤,故能传名后世,成为诗人吟 咏的对象,也成了后世小说家们创造剑侠的参照。

[唐]魏征等撰:《隋书》卷一一《礼仪志六》,中华书局1973年版,第242页。

浏览1,278次