司马蒯糠的生平事迹并不清楚,据唐张守节《史记正义》引如淳曰:

“《刺客传》之蒯联也。”但细检《史记-刺客列传》,找不到蒯瞪的名 字。显然,如淳所说的《刺客传》不是司马迁《史记》的《刺客列传》,而 是另有所指。可惜这部可能为司马迁提供过资料的《刺客传》早就不传了, 在隋唐类书里也没有发现点滴遗存,说明早在唐前就已不传。不过司马蒯瞪 的确是一位著名的剑技家,这在汉魏文献中还可以找到印证材料。西汉淮南 王刘安在《淮南子-主术训》中就曾经提到他:

故握剑锋,以离(虽)北宫子、司马蒯菁不(可)使应敌;操 其瓠,招其末,则庸人能以制胜。①

据高诱注,“觥”就是剑柄,亦称“剑拊”,“招”即“举也”。这是说 如果手握剑锋以应敌,虽北宫子、司马蒯簧这样的剑技高手“亦不可使应 敌”。此处以司马蒯暇与北宫子相并举,二人都是著名的剑技家,但二人的 身份是什么?东汉高诱在注文中说:

北宫子,齐人。孟子所谓北宫黝也。司马蒯黄,其先程伯休 父,宣王命以为司马,因为司马氏,蒯责其后也。周衰,适他国。 蒯责在赵,以善击剑闻。应,犹击也。②

高注相当清楚:北宫子是齐国人,即孟子所说的北宫黝,他的事迹已不 可考。孟子只是说他善于“养勇”,是一位“视刺万乘之君若刺褐夫”的 勇士。“褐夫”是指“衣褐色的匹夫”。此见《孟子-公孙丑章句上》。③ 显然,北宫黝是刺客一类人物,或即今天所谓“职业杀手”,勇不畏死自是 这类人的特征。所以宋代学者卫湿将他与《史记-刺客列传》里的专诸放在 ~起:

白刃凶器,天下之人所同畏疑,不可胃死而蹈之。然贲、育、 专诸、北宫黝之伦,虽千万众在前,犹不少慑。是白刃虽凶,在勇

①刘文典撰、冯逸等点校:《淮南鸿烈集解》卷九,中华书局1989年版,第304页°

@ 刘文典撰、冯逸等点校:《淮南鸿烈集解》卷九,中华书局1989年版,第304页。

[清]焦循撰、沈文倬点校:《孟子正义》卷三,中华书局1987年版,第189页。

者处之,以身蹈之可也。①

至于司马蒯瞪(蔑),高诱的注文基本上引自《太史公自序》,只说 是:“蒯联在赵,以善击剑闻。”值得注意的是高诱说蒯暇“善击剑闻”, 而非“善舞剑”或是“善剑”,也与司马迁所说“以传剑论显”略有不 同。这一点很重要,可视为高诱对太史公之说的补充。剑很早就可以用来 “舞”,作为一种愉情悦众的表演技艺,著名的如“子路拔剑而舞” “项庄 舞剑”之类。但击剑家或能舞剑,而舞剑家未必擅长击刺。实际有的舞家早 就逶迤进入“百戏”行列,后来发展成为以剑为器具的各种舞伎杂耍等。高 诱特为注明是“善击剑”,应是用心之笔,丰富了 “以传剑论显”的内涵, 说明蒯暇是剑术剑道兼而通之的人。北齐刘昼在其《刘子•思顺章》里,有 与此大致相同的一段记述,对《淮南子》略有引申,对我们理解淮南王刘安 的说法亦不无帮助,故引录如下:

司马蒯联,天下之攻击剑者也。令提剑锋而掉剑瓠,必刎其 指,而不能以陷腐木,而况金甲乎?若提其瓠而掉其锋,则虽凡夫,可以陆斩犀象,水截蛟龙矣。顺理而行,若执剑瓠;逆情而动,如执剑锋。②

“攻击剑者也”,“攻”是“工”的借用字,法国藏敦煌石室本《刘 子》就作“工”,本意是说“长于剑”者。③

前揭《史记正义》引如淳说,蒯暇就是《刺客传》之蒯瞪。《淮南子》 又将蒯暇与“刺万乘之君如刺褐夫”的北宫黝相提并论,这使我们有理由认 为司马蒯暇也是一位有名的刺客,只是事迹失载,他刺了谁,为什么行刺, 都已无从考知。司马迁在《史记》立《刺客列传》,入传者只五人,他在列 传后面专门讲了一段话:

自曹沫至荆轲五人,此其义或成,或不成,然其立意较然,不

[宋]卫淀:《礼记集说》卷一二六,景印文渊阁《四库全书》本第120册,台湾 商务印书馆股份有限公司2008年版,第85页。

[北齐]刘昼著、傅亚庶校释:《刘子校释》卷二,中华书局1998年版,第

[北齐]刘昼著、傅亚庶校释:《刘子校释》卷二《思顺章九》注[技],中华 书局1998年版,第103页。

欺其志,名垂后世,岂妄也哉。①

显然,“立意较然,不欺其志”,故能“名垂后世”,也就是被世道人心所 认可,这是司马迁为刺客立传的入选标准。北宫黝、司马蒯瞪或是事迹不 详,或事迹都不大符合这个标准,故太史公不为立传,尽管他们的剑技很可 能比之荆轲等人更高明更专业。

“四战之国也,其民习兵”一一这是战国后期燕国昌国君对已经遭遇长 平惨败的赵国的评价,劝燕王不可轻率攻赵,燕王不信,果然大败。②赵人尚 勇善战,也是战国时代北方各国中击剑最流行的国家,“其民习兵”就应包 括传习击剑在内。不然,司马氏何以能“以传剑论显”,何以能产生司马蒯

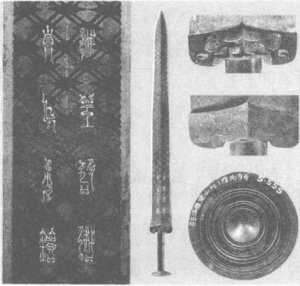

春秋时代,青铜剑首先崛 起于吴、越,不但制作精良, 名贵天下,而且在技艺上也产 生了重要理论,有了托名“越 女”剑论等。击剑之风到越王 勾践时可能达到极盛,故战国 以后民间一直有“越王好勇而 士多轻死”的说法,注家认为 这里的越王即指勾践。③后来, 吴、越次第灭亡,剑文化汇集 到了楚国,大致在楚国完成了

从青铜剑到钢铁剑的进化,完 成了剑体的成倍增长,引发了击剑技术的变革,形成短剑长剑各臻其妙的局 面。“荆楚长剑”和“荆楚奇材剑客”便是剑的多元融合的重要成就,也成 为楚文化体系中最耀眼的亮点之一。故“带长铁之陆离兮”的行吟诗人屈 原,乃是荆楚文化的伟大象征,千古而下,犹令人神驰意往,景行仰止!楚

[汉]司马迁《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3079页。

[汉]司马迁《史记》卷四三《赵世家》,中华书局2016年版,第2201页。

[北齐]魏收《魏书》卷六二《李彪传》,中华书局1974年版,第1383页。 式长剑不但在楚国备受尊崇,影响也远及西秦、齐鲁和岭南,传至秦汉又延 续至汉魏。

相对于南方,北方剑的渊源比较复杂,头绪纷纭难理。从文献资料看, 属于三晋的赵国是一个重要的发展区域。刘文典《三余札记》卷一《淮南子 校补》“其兵戈”条,引唐代学者颜师古《匡谬正俗》有云:

黄帝《素问》及《淮南子》等诸书,说五方之兵:东方其兵 矛,南方其兵弩,中央其兵剑,西方其兵戈,北方其兵铎。①

“五方之兵”的说法听上去似乎牵强,其实是有些道理的。而此处的“中 央”即指包括赵、魏、韩在内的三晋区域,即中原大地。三晋以北是北狄, 后来是匈奴,再往后是鲜卑等,都是以骑射见长的游牧民族,好用长刃矛, 史称“长锋”,中原称之为“被”,不但利于刺和击,还利于投掷。在武艺 上,中原的汉人与北地方的匈奴各有优势,相比而言,匈奴长于骑战,汉人 则长于步战,长于短兵相接,即汉景帝名臣晁错所谓:“下马地斗,剑戟相 接,去就相薄,则匈奴之足弗能给也,此中国之长技也。”②所以“中央其兵 剑”,是西周虎贲之士 “武训”传统的遗存和发展,并非向壁虚造之谈。

赵氏原本是晋国的世卿家族,经过了长达数百年之久的惨淡经营,历经 盛衰起落,终于独立立国,成为战国七雄之一。一度国势强盛,俨然是虎 狼之邦秦国的劲敌。赵国有尚武的传统,民风强劲,义不受辱,号称“立名 义” “高气势” “慷慨悲歌”,产生过赵屠、廉颇、李牧这样的名将。③首 先,赵氏的祖先蜚廉及其子恶来,相传都是多力善走的勇士,以“材力”和 “知政”受到殷纣王宠信,赵人崇尚武勇可能传承了这两位远祖的遗风。历 史上关于他们的传说很多,司马迁也有赵秦共祖之说。④

其次,赵人有以比试武艺来选贤与能的传统。《国语•晋语九》载,赵

刘文典撰、管锡华点校:《三余札记》,黄山书社1990年版,第20页。

[汉]班固撰、[唐]颜师古注:《汉书》卷四九《晁错传》,中华书局1975年 版,第2281页。

孙继民、郝良真:《先秦两汉赵文化研究》,方志出版社2003年版,第20页。

《史记》卷四三《赵世家》:“赵氏之先,与秦共祖。至中衍,为帝大戊御。其 后世蜚廉有子二人,而命其一子曰恶来,事纣,为周所杀,其后为秦。恶来弟曰季胜,其后 为赵。”见[汉]司马迁《史记》卷四三《赵世家》,中华书局2016年版,第2147页。

简子的戎右叫少室周,他听说牛谈很有力量,提出“与之戏”,结果是: 弗胜,致右焉。简子许之,使少室周为宰,曰:“知贤而让,可以训矣。”①

韦昭的注释说:“戏,角力也。”杨宽先生认为这里的“角力”就是手搏, 即徒手搏斗,我以为此说有理。②可见赵国也流行徒手搏击,所以《史记》裴 驰《集解》引苏林的注解就直接用“传手搏论而释之”解释“以传剑论显” 一句。以手搏的胜负来决定职位的高下,本质上还是尚武风气使然。

再次,赵地与北狄山水相接,后来又与鲜虞族建立的中山国交错接壤, 冲突多,交往亦多,且多有联姻关系,使赵人血液中融入胡族成分,这是研 究赵国历史的学界共识。因此赵人的华夷之见比较淡薄,不仅不鄙薄胡人, 反而性相近而习相远也,逐步染上胡人刚劲强悍的民风,这是促成赵武灵王 “胡服骑射”的重要原因之一。

赵人喜尚击剑的风气,可以从《庄子-说剑篇》中得到具体的认识。 《说剑篇》也为我们提供了珍贵的先秦击剑资料,特别是赵国的击剑资料。

《说剑篇》是寓言性质的文字,历来被列为《庄子》的“杂篇”,是后 人的假托之作,属于“纵横家言,与庄学无关”。③或曰:“此文与《战国 策》之文绝似,其为后出无疑。”④但作为以剑为题材的古代寓言故事,它 为我们提供了不少剑的历史信息,一些在别的史籍中所看不到的东西。这有 助我们了解战国时代赵国——实际不止赵国——的剑文化。至于它是否属于 “庄学”,与庄子本人是否真有关系等,不是我们所要讨论的问题。

首先,《说剑篇》以赵武灵王之子惠文王赵何为故事的依托,开篇 即说:

赵文王喜剑,剑士夹门而客三千余人,日夜相击于前,死伤者

岁百余人。⑤

徐元诰集解、王树民等点校:《国语集解》卷一五,中华书局2002年版,第451页。

杨宽:《战国史》,上海人民出版社1980年版,第520—521页。

止庵:《樗下读庄》,东方出版社1999年版,第337页。

钟泰:《庄子发微》,上海古籍出版社2002年版,第714页。

[清]郭庆藩撰、王孝鱼点校:《庄子集释》卷十上《说剑篇》,中华书局2012 年版,第1016页。以下《说剑篇》引文均出于此,不另注。

这自然是出于虚构。然而在战国七雄里,作者为什么偏偏挑选赵国作为背景 呢?这一定有所斟酌,非随意安排,它折射出赵国剑风昌盛真实可信。赵文 王的好剑和“剑士夹门”,就很有《韩非子》所谓“群侠以私剑养”①那种 味道,在赵国也确有其例。赵国的平原君赵胜有门客数千,其中必定有“私 剑” 一类人物。赵胜曾在门客中挑选了 “有勇力文武备具者二十人”,率众 赴楚国求援,但楚王犹豫不决。赵胜的门客毛遂“按剑而前”,威胁楚王 说:“今十步之内王不得恃楚国之众也,王之命悬于遂手!”终于以铤而走 险的精神促成赵、楚两国的合纵协议。②“毛遂自荐”的故事为大家所熟悉, 但毛遂的举止很像是一位文武兼长又敢于面对险情的剑客,没有点真本领, 何敢如此?这是被大家忽略了的,一般都把毛遂看成一个舌辩之士,没有人 把他看成是一位“剑客”。

简略而言,《说剑篇》为我们提供了以下几个看点:

第一,当时的职业剑士不但有专门的“剑服”,而且还有专门的装扮和 言语风格,即所谓“蓬头突鬓,垂冠曼胡之缨,短后之衣,瞋目而语难”。 对这个样式,注家有不同的解释,我们不必细作考究,我以为与击剑技术 施展直接有关的是两点。其一,“垂冠曼胡之缨”,即头上的冠是用比较 粗的绳索(缨)系起来的。二人激烈的击刺中,缨易断裂,会影响到勇力发 挥,只有用比较粗的缨才牢固,而这种粗绳没有什么纹理,这就是“曼胡之 缨”。有学者认为“曼胡”就是模糊,所言也有一定道理。其二,“短后之 衣”,是为了方便进退起伏而设计的服饰,很可能是专门的剑服。另外,故 事以赵惠文王为背景,惠文王是武灵王之子,是“胡服骑射”政策的践行 者,这种短后的服装也有可能就是胡服之一种,短后则便于骑马,这是显而 易见的。

第二,“瞋目而语难”,古今解说甚多,莫衷一是。我以为这是古代职 业剑士群体约定俗成的一种表情和表达方式。“语难”就是“言不流利”, 是为了显示实力和庄严感而有意为之的,是一种职业风格,应该是古老的传陈奇猷校注:《韩非子集释》卷一九《五蠹》,中华书局1962年版,第1057页。

[汉]司马迁:《史记》卷七六《平原君虞卿列传》,中华书局2016年版,第 2876—2877 页。

统。我们在今天的拳击台上和其他搏击运动中,仍然能看到运动员瞋目对视 以表达勇气和必胜信心的表情,这是这一类激烈残酷的运动项目所特有的专 业风格,有时很夸张,但确有强化自己和震慑对家的作用。旧说“竞以难事 相夸说” “说相击也”之类,都是文人想象之词,不足据信。

第三,“十步一人,千里不留行”。同样有许多不同解说,主要是由于 注家的着眼点不同,有认为这是指剑而言,“极言其剑之利也”;另有人 认为是指人而言,言剑术的高明。我以为后说为是。这里是讲剑技的高超绝 伦,没有人可以阻挡,挡则必亡! “千里”只是夸张而已,极言“倏忽纵 横”的能力。

第四,“示之以虚,开之以利;后之以发,先之以至。”这是《说剑 篇》通篇之中最具“剑论”意味的四句。其实这几句与“越女论剑”的“内 实精神,外示安仪,见之似好妇,夺之似惧虎”约略相近,而总体的蕴藉不 及“越女论剑”深刻而生动,更具先秦剑论的真实感。有关解说是,“示之 以虚”是欲人不能测也,“开之以利”,欲人不及防也,由此才能引出“后 之以发,先之以至”的境界,①这是合乎技击之道的正解。我以为这四句可能 直接采自战国某家剑论著作,不是寓言作者自己的创作。这使我联想到司马 蒯瞪的“剑论”,可惜没有任何佐证资料,只能是臆测而已。

第五,“夫子所御杖,长短何如? ”此句有的版本直接作“夫子所御 剑”。这是赵王问庄子的话,“杖”是剑的代称,也有可能是剑士们击剑时 所用的一种木质的代用剑,以减少伤害,犹如后世的曹丕与邓展以甘蔗代剑 一样。赵王问庄子,你所用的是长剑还是短剑?春秋战国到汉代,剑有长、 短两大类,形制不同,技术也有不同。对此,我曾在《短剑与长剑》一文中 有所论证,也引用过《说剑篇》的这条材料。我说:“庄子以剑士身份去游 说喜好击剑而不惜剑士生命的赵文王,赵文王问庄子曰:’夫子所御剑,长 短何如?’此处’剑’字或作’杖’,’杖’是兵器的代称。可见,长剑短 剑各有千秋,剑士执长执短各有所宜。”②《说剑篇》里的这一问,显示了 作者对剑的熟悉程度,表现出了一个行家应有的素养,也给我们判断《说剑

钟泰:《庄子发微》,上海古籍出版社2002年版,第718页。

马明达:《说剑丛稿》,中华书局2007年版,第24页。篇》的成文时间提供了有益的材料。

《史记》还提供了一些有助了解赵地崇尚侠义剑士的零星材料。

《刺客列传》里的豫让,屡刺 赵襄子失败,最后被俘,他竟请求 剑击赵襄子的衣服,称:“以致报 仇之意,则虽死不恨。”赵襄子 “大义之”,于是让人拿着自己 的衣服,“豫让拔剑,三跃而击 之”,然后“伏剑自杀”。司马迁 特为写道:“死之日,赵国志士闻 之,皆为涕泣。”①这是一段令人难以置信的故事,豫让的偏执,赵襄子的大度与礼遇,“赵国志士闻之皆为 涕泣”,无不显露赵地崇尚侠义的社会风气。

荆轲是《刺客列传》里的重头人物,喜好击剑的他游踪曾抵赵的都城邯 郸,与鲁句践争道,这是有名的故事。这位鲁句践是战国著名剑客,很可能 也是赵人。此人我们后面还要论及。

再有,荆轲入秦之前,燕太子丹为保证刺秦成功,特为购求“天下之利 匕首”,以百金“得赵人徐夫人匕首”,又“使工以药攵卒之”。徐夫人应是 赵国的铸兵能手,姓徐名夫人。

还有,《史记》卷一。四《田叔传》载,汉初的名臣田叔,是赵地隆城 人,“叔喜剑,学黄老术于乐巨公所”。田叔是一位非常具有豪侠气象的人 物,后来受到汉高祖重用。

这些细节,让我们有理由怀疑《庄子•说剑篇》的作者是赵人,至少是 一位熟悉赵地侠义风尚的人。《说剑篇》以及其他零散的资料,为司马氏能 够在赵国“以传剑论显”增加了辅证,一是证明赵国崇尚击剑,是个能够以 剑论显名的国家;二是说明司马氏家族的剑技不同凡响,能够在剑风凛冽的 赵国显名,当然不是容易做到的事,与无佛处称尊者不可同日语。窃以为赵

[汉]司马迁:《史记》卷八六《刺客列传》,中华书局2016年版,第3060页。 国的司马氏很可能是一个职业剑技家族,曾经代表赵国剑技的最高水平,是 故才能产生司马蒯瞪这样“天下之攻击剑者”。

总之,司马氏上代的这些历史,包括司马蒯糠神秘的个人经历,对司 马迁有过深刻的濡染作用,对他在《史记》中开辟《刺客列传》《游侠列 传》,以及对剑的格外用情都应该是有影响的。

三、剑的出现和秦汉的“带剑”制度

剑在我国究竟出现于什么时代,它的产生有没有外来因素,或者说根本 上就是由域外传来的兵器?这些问题的提出已经很久远了,但至今还没有确 定的答案,还在探索研讨之中。大家一直企盼着有更多的考古资料帮助解决 这一久悬未决的疑案。可喜的是考古工作者不断提供了新的材料,比之于几 十年前,今天的认识还是有了一定的推进,虽然根本问题还未获解决。

继顾颉刚、林寿晋诸先生后,李学勤先生等,都曾对中国青铜剑的渊源 有过文献学和考古学的探索。后来不断有西周早期青铜剑的发现,多数是一 种很短的类似于匕首的短兵,有的还可以装上木柄。学者们认为,考古学资 料证明我国古代最早也最重要的三大青铜艺术系统中,除中原系统外,北方 青铜文化系统和南方青铜文化(特指云贵高原和岭南地区),都具有跨境文 化的特色。特别是属于北方系统的鄂尔多斯的青铜短剑,有着明显的“西伯 利亚乃至于黑海之滨青铜艺术相似的特点,具有浓郁的草原气息”。后来, 北方风格的青铜器以短剑、军斧、刀削等为代表,逐步融入中原乃至西南, 大致经历了从商代到东周的漫长历史时期。而至今为止,真正意义上的剑还 是东周时代从吴越崛起的,然后才有了楚国的铁质长剑,有了秦国的铜柄铁 质剑等。①

参见:(1)顾颉刚:《吴国兵器》,《浪口村随笔》,辽宁教育出版社1998年 版,第110页。(2)林寿晋:《论周代铜剑的渊源》,《文物》1963年第11期。(3)李学 勤:《青铜剑的渊源》,《缀古集》,上海古籍出版社1998年版,第109页。(4)陈伟武: 《简帛兵学文献探论》,中山大学出版社1999年版,第99页。(5)韩巍:《黄土与青铜: 先秦的物质文明》第二章《灿烂的青铜文化》,北京大学出版社2009年版,第31、34、35 页等。

司马迁《史记》记载,剑的正式出现是在西周之初,是周武王克殷后亲 手割下殷纣王首级的兵器,一定程度上可视为西周立国政治、军事和文化的 象征。尽管至今这一点还未得到考古学的证实,也缺乏文献学的支持,但太 史公言之凿凿,不应该是向壁虚造之谈。

此外,在东周众多的诸侯国里,司马迁唯独记载了秦国“带剑”制度的 确立。秦亡后,在楚汉之争的关键性节点上,司马迁总是有意识地突出了 剑的存在及其作用。入汉以后,他又着意记载了 “带剑”制度的延续存在。 这其实是“汉承秦制”的重要构成部分,只是被学者们忽略了而已。所有这 些,都是在强调剑的军事功用之外,有意识地突出其政治含蕴,彰显其文化 上的象征意义。因此,我个人以为《汉书-艺文志》出现以《剑道》命名的 著作,也出现与剑相关的其他专著,表明历时已久的“剑道”已经完成了它 的体系建构,这既包含它从制作、佩饰、礼仪、鉴赏到击刺技术的流别传 衍等一系列内容,也包含有它的学理和精神层面的内容,即属于形而上的

“道”的内容。

《史记》第一次写到剑,是在周武王姬发灭殷建周的重大时刻。

《史记•周本纪》载,周武王在牧野之战击溃殷纣王的军队,他率领群 臣占领殷都,进入纣王的宫殿:

遂入,至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,

以黄钺斩纣头,悬大白之旗。已而至纣之嬖妾二女,二女皆经自

杀。武王又射三发,击以剑,斩以玄钺,悬其头小白之旗。武王已

乃出复军。其明日……散宜生、太颠、阂夭皆执剑以卫武王。①

唐张守节《史记正义》说:“《周书》作’轻吕击之’。轻吕,剑名也。” 司马迁则改之为“轻剑”,或直接写作“击以剑”,散宜生、太颠等重臣

“执剑以卫武王”等。剑击纣王及其两位宠妃的尸体,一般认为是古老族群 复仇行为的遗存,而大臣们“皆执剑”护卫武王,分明是用剑来显示新兴王 朝的礼仪和威严。不难看出,在司马迁眼里,在周革殷命的重大历史节点 上,剑扮演着重要角色,是新兴的胜利者和王者的象征。比之于其他兵器

[汉]司马迁:《史记》卷四《周本纪》,中华书局2016年版,第161—162页。

来,剑的确更显冷峻而庄严,更具有肃杀感和先进性。

司马迁在整个《史记-殷本纪》中没有写到过剑,我们在现存的殷商资 料中没有找到剑的记载,甲骨文中没有发现“剑”字。显然,司马迁认为商 代无剑,剑是西周初期才有的,是周人的创制,或是周人特有的兵器。周人 正是依靠着手执短剑和盾牌的“虎贲”,作为冲锋陷阵的精锐,才战胜了数 量上占优势的殷朝军队,一战而灭殷兴周。正因为虎贲是最早的职业剑技高 手,所以克殷之后,周武王对他们做了特殊的安置,他们成为天子宫门的卫 士,传递圣旨的信使,又是武艺一一主要是剑技一一的传授者。关于这些, 我在拙作《“虎贲之士说剑”解》曾有所申论,供读者参考。①

我怀疑,作为“西土之人”的周人从西域直接或间接地引进了剑,与盾 牌相配伍,装备起一支由善于奔袭突击的战士组成的称为“虎贲”军队, 后来成为牧野克殷之战的主力。西周初的剑,应该是欧亚大陆文明交流的产 物。“轻吕”是剑的初名,“剑”的读音是从“轻吕”转过来的。后来匈奴 称之为“径路”,是保存了它的初音,与“轻吕”同音稍异而已。如上所 言,司马迁没有沿用《逸周书-克殷解》的“击之以轻吕”,而是改为“以 轻剑击之”;又把《克殷解》的“泰颠、阂夭皆执轻吕以奏王”,直接改为 “散宜生、太颠、阂夭皆执剑以卫武王”。②由“轻吕”改为“轻剑”,或者 径改为“剑”,这一字之改,司马迁应该是有依据的,改动有其深意,是为 了表明剑的出现。司马迁以剑作为新兴周王朝的武力象征,并且延伸成为周 的文化标志之一,正是以此为起点,展开了《史记》对剑的丰富记载。

进入东周,历史走向从春秋到战国的纷争历程,这是中国历史上最纷乱 也最精彩的时代,没有皇权专制,诸侯分治,思想活跃,人才辈出。社会崇 尚武勇,许多士大夫文武兼擅。以孔子为代表的儒家大力提倡“用文事者必 有武备”,孔门弟子不乏文武兼通之才。这段历史很大程度上也可以看成与 西戎有深层关系的秦国崛起史。秦由一个被视为“夷”邦的“邑于西陲”的 边鄙之国,一步步走向强盛,终于完成一统天下的伟业。但不久即被主要由 楚人发动的全国起义所推翻,接着便是短暂的楚汉之争和刘姓大汉王朝的建

马明达:《“虎贲之士说剑”解》,《说剑丛稿》,中华书局2007年版,第4—5页。

黄怀信:《逸周书校补注译》,三秦出版社2006年版,第167—168页。 立。在这一大段戏剧般演进的每一个重要节点上,司马迁都没有忽略剑的存 在和它特殊的历史意义。特别是《史记》记载了秦国“带剑”制度的建立, 又不惮其详地记述了反秦战争和楚汉相争中,剑的作用及其政治象征意义。

关于秦国的“带剑”制度,首见于《史记》卷五《秦本纪》:

(秦)简公六年,令吏初带剑。①

秦简公名悼子,在位时当战国前期,约公元前414年一公元前400年。此事又 见于《史记》卷一五《六国年表第三》:

初令吏带剑。②

除此而外,《史记》卷六《秦始皇本纪》之末在贾谊《过秦论》的后面,附 有出自《秦纪》的“秦之先君立年及葬处” 一段文字。其中关于秦简公的一 节是:

简公从晋来。享国十五年。葬僖公西。生惠公。其七年,百姓

初带剑。③

简公在位十五年,载入史册的政事只此两事,可见这是值得存史的大事。

《秦本纪》、《六国年表》和《秦纪》的说法略有不同:一是说六年“令吏 初带剑”或“初令吏带剑”;一说七年“百姓初带剑”。这个细微的差别, 早就就被古代学者注意到。宋代名儒吕祖谦《大事记解题》卷一 “秦初令吏 带剑”条的解释是:

解题曰:佩玉,三代也;佩剑,秦也。秦与三代之分无他,观

其所佩而已矣。《秦记》七年又书“百姓初带剑”。④

明代学者董说《七国考》卷八“带剑条”云:

史记(秦本纪):“秦简公六年,令吏初带剑。”《正义》 曰:“春秋官吏各得带剑。”剑有二:一佩剑,所谓衣冠带剑是 也;一兵剑,持以相格杀者也。《秦别纪》作“简公七年,百姓初

[汉]司马迁:《史记》卷五《秦本纪》,中华书局2016年版,第253页。

[汉]司马迁:《史记》卷一五《六国年表》,中华书局2016年版,第858页。

[汉]司马迁:《史记》卷六《秦始皇本纪》,中华书局2016年版,第361页。

[宋]吕祖谦:《大事记解题》卷一,景印文渊阁《四库全书》本第324册,台湾 商务印书馆股份有限公司2008年版,第146页。

带剑。”①

由于缺乏印证资料,上面两家的解释都不能令人满意。吕说似有道理,以佩 玉、佩剑作为周秦分界,这很重要,但吕氏没能提供相应的史料证据,而且 他忽略了 “玉剑并存”的史实。所以吕说只能存疑待考。董说则只是一般性 的解说而已。

我以为简公六年和七年两说,其实是有连续性的一件事,即秦国自简公 六年(前409年)起,各级官吏都要佩剑一一不是允许,而是要求。当然官吏 上朝议事仍然不能带兵器,就连执行警卫的“诸郎中”也只能站在殿下,没 有命令不得上殿。②第二年,又允许百姓佩剑。这表明秦简公在提倡佩剑, 目的应该是在全国普及用剑,借以强化民风,推广剑技,提高战力。允许百 姓带剑,就难免在击剑活动中发生伤害,而秦国法律森严,禁止百姓“私 斗”,“为私斗者,各以轻重被刑大小”。③对此必有相关的法令管束,不然 岂不乱象丛生。史书没有这方面的记载,但著名的湖北云梦睡虎地秦简《秦 律十八种》之《法律答问》中,有一条律文提供了重要的信息:

皴、戟、矛有室者,拔以斗,未有伤殴(也),论比剑。④

“论比剑”三个字非常值得琢磨。

浏览1,752次