萧一山在《清代通史》的《叙例》中讲到文化、政治、生计三者的关系时称:

“文化在社会上占最高地位,故能指导一切; 政治握社会上最大权力,故能支配一切;而个 人之生存,社会之维持,又端赖生计,其感受 性最敏速最普遍者也。”③

射箭正是关系到政治、文化、生计的满族 “密码”。为了维护民族根本,必须以强制的 政治手段加以控制,大力推行以骑射为代表的 射箭活动,多管齐下,加强满洲人在射箭上的 教育与训练,锤炼技艺,增强体质,磨砺精 神。这些手段主要有:

图4 二等侍卫特古思巴图鲁塔尼布像 (《清紫光阁功臣像赞》)

- 加强八旗军弓马训练。据清代官书的 记载,在清代的军事训练中,八旗满洲、蒙古 以训练射箭为主,每月一般要练习马、步箭六 次,春秋二季还要专门摄甲骑射两次或四次。 而八旗汉军及绿营兵则以枪炮、大刀、藤牌为 主,射箭训练仅为辅助。

- 清代的考试制度中,对八旗满洲、蒙 古及八旗汉军和汉族人制定了不一样的标准。 一方面,八旗子弟参加文场科举考试需要先于 外场考马、步箭合格后才能入内场考试,汉人

- 《皇朝文献通考》卷92,文津阁《四库全书》,211册,第545页。

- 《清高宗实录》卷374,中华书局1986年版,13册,第1134页。

- 萧一山:《清代通史叙例》,中华书局1985年版,第1页。 则只需考内场。另外一方面,八旗满洲和蒙古在清前期禁止参加武场考试,原因是 “满洲弓马技勇远胜于汉人,将来行之日久,必至科场前列悉为满洲之所占”。① 但是,八旗汉军却在康熙时代就被鼓励参加武举考试。显然,八旗汉军虽名为八 旗,在技勇方面仍被视为与汉人相当。

崇尚围猎。围猎是清代的一项重要活动,它既是一种盛大的军礼,也是军 事训练的主要方式,还是政治交往的重要手段,同时又是满洲人原本习以为常的生 计。因此,清代的多位皇帝都经常躬率王公大臣与官兵行围射猎。目的不外有两 个,一是习武肄劳,这是因为满洲的骑射武艺与英

- 勇性格本身便来源于渔猎为主的 生活方式。乾隆曾明确表示:行围比常规军事训练更为有效,他说:“直省营伍 操演武艺不过拘泥成法,于安营住宿之道,驰骋奔走之劳,无从肄习,于行阵未有 实济,惟行围可使将弁士卒练习勤劳。”②另一个重要功能是绥靖蒙古,这是因为 行围射猎是满洲和蒙古的“共同语言”,在驰骋射猎与塞外宴会之中,使众蒙古畏 威怀德。因此,清廷在京郊和塞外设有南苑、木兰等大型围场,另外盛京地区、直 隶、塞外等处设有行围之所。特别是在“康乾盛世”,皇帝躬亲围猎的记载,在史 书中比比皆是,每年于南苑或木兰行围,几无间断,成为清代最具特点的盛大活动 之O

- 皇帝亲射,激励士卒。雍正曾拿自己与康熙比较,说:“皇考神武天授,挽 强贯札之能超越千古,众蒙古见之,无不惊服。而朕之射技,不及皇考矣。”③满洲 善射,努尔哈赤射艺高超,历代清朝皇帝皆需娴习弓马,其中又以康熙、乾隆最精于 此。二帝常于大阅、训练、围猎之时亲射,上下钦服,起到了良好的激励效果。

- 教育约束。为了使满洲人保持勇武淳朴的传统,远离汉人陋习,清代统治者 选择用骑射、清语对满洲子弟进行教育约束。而在两者之中,又以骑射更为紧要。 乾隆曾经说过:“满洲等读书学习翻译固系当务之事,而马步箭究系满洲根本,断 不可不至精纯,不能射马步箭,即使翻译尚好亦属无用。”④

从后金的建立开始算起,清代延续了近三百年,在这段时期里,满汉文化通过 各种形式进行了不同程度的交流。相比于历史上类似情况的政权,如辽、夏、金、 元等,清代满族对汉文化的接受程度是最高的,正因如此,清代统治者才花费更多 心思防止满洲过度汉化。但是,即便如此,历史的发展也不会以统治者的美好愿望 为方向。失去原来的生产生活方式之后,满洲人入关后腐化非常严重,即没有学到

- 李洵、赵德贵等校点《钦定八旗通志》卷103,吉林文史出版社20。2年版,第1631页。

- 《清文献通考》卷14(),文津阁《四库全书》,211册,商务印书馆,第2005页。

- 《世宗宪皇帝圣训》卷1,文津阁《四库全书》,142册,第4页。

- 《钦定八旗通志》卷103,第1639页。

汉文化的优点,又丧失了满文化的本真,八旗子弟更是养尊处优,不学无术, 即使有打猎之举,也不过是走狗飞鹰,嬉戏游玩,与统治者追求的质朴尚武相去 甚远。

三、从射箭看满汉文化交流成果与影响

但是,不可忽视的是,在清代,满汉文化既相互冲突,又不可避免地高度融

合,对后世产生了深远影响,其中有正面的也有负面的。射箭作为这种冲突与交流

的核心内容之一,在这个过程中留给我们许多经验、教训和遗产,值得我们在今天

重新审视。

(一)对清朝“弓马立国”的再审视

清朝后期的腐朽、愚昧是有目共睹的,弓箭甚至被视为这种落魄的代表。普遍

的观点认为,清代统治者由于偏爱弓矢之利,从而忽视了火器的发展,因而将清代 的射箭文化视为一种落后于时代的文化。这样的看法虽不无道理,但是失之片面, 实际上,晚清面对西洋坚船利炮时的不堪一击并不仅是清统治者对弓矢的偏爱单方 面造成,不过弓箭却难辞其咎。清代统治者对火器的认识甚至要超过明代的统治 者。皇太极组建八旗汉军这样一个炮兵部队.已经证明后金开始重视火器的使用° 从大凌河之战开始,清兵也越来越倚重于火炮。明亡后,徐光启关于引进红夷大炮 的《徐氏庖言》一书留存于钦天监内,顺治帝对此“读不释书,叹曰:’使明朝能 尽用此言,则朕何以至此也!’ ”①而惯于围猎的康熙与乾隆都能熟练地使用鸟枪并

精神遭到破坏。这种心理的 发展,最终演变成为阻碍热 兵器在清朝继续发展的基本 思想。同时,我们也要注意 到,恃权而骄,失去了军事 生产一体化生活背景的满八 旗,勇气与骑射技艺也消磨 殆尽。据嘉庆帝回忆,早在 乾隆时期,长期养尊处优的 八旗军已经“射箭箭虚发, 骑马人堕地”,①可谓文不 成,武不就,统治者的如意 算盘全面落空。

一物两面,清代倚重射 箭的负面影响在学界几乎已 成为共识,但是其正面的经验及影响,则没有得到相应的认识C综合来说,其正面 的影响,可以包括以下几个方面。

首先,对以骑射为代表的尚武精神的培养,以及对汉文化的遵习,在一定时期 内维护了整个中国的和平统一与强盛。清代长期维持着辽阔的疆域,基本保持了内 地与边疆的安宁。康熙六十一年( 1722 ),康熙帝谕大学士曰:“有人谓朕塞外行 围,劳苦军士。不知承平日久,岂可遂忘武备?军旅数兴,师武臣力,克底有功, 此皆勤于训练之所致也。”①在大兴围猎增强武备的同时,康熙也吸取汉文化中的 治国思想,规定武举加考《论语》《孟子》,以宣扬“仁者无敌”,推行王道。③ 所以说,是满汉文化的共同作用才造就了强盛一时的大清帝国。清末,西方强敌当 前,汉族知识分子魏源以《圣武记》从军事角度解读清代盛衰,激扬民族斗志,也 是这种融合的结果和证明。

其次,由于满汉文化的共同熏陶,使清代的皇帝大多尚武勤政,从而使政权免 受宦官外戚之患。其中尤以康乾为代表,他们不仅孜孜向学,深得汉文化要诣,而 且娴熟弓马,精力充沛,文治武功,缔造了 “康乾盛世”。康熙与乾隆每年七八月 份都要移驾木兰围场或者承德避暑山庄,围猎行幄之中,也未荒废政事,而且往往

- 《清仁宗实录》卷三十八,《清实录》,28册,第447页。

- 《清史稿》卷8,中华书局1996年版。

- 《清会典事例》卷718,中华书局1991年版口

再次,清代对已经文武分途的汉文化形成了一定程度的冲击。康乾时代都曾 经尝试鼓励文人参加武试,武人参加文试。雍正认为“古者射御居六艺之中,为圣 人之所重”。②因此更加严格执行满洲士子应试必先试其骑射,合式方准入闱的制 度。这种思想在一定程度上也影响到当时的学风。清初注重实行、崇尚艺能的颜李 学派在思想上与清代统治者所提倡的学风多有相似,并形成了一个践行这种思想的 学术圈子。而这种思想的形成,和明清易代的社会现实有关,也和满洲尚武文化的 冲击与影响有关。③

再次,清代对已经文武分途的汉文化形成了一定程度的冲击。康乾时代都曾 经尝试鼓励文人参加武试,武人参加文试。雍正认为“古者射御居六艺之中,为圣 人之所重”。②因此更加严格执行满洲士子应试必先试其骑射,合式方准入闱的制 度。这种思想在一定程度上也影响到当时的学风。清初注重实行、崇尚艺能的颜李 学派在思想上与清代统治者所提倡的学风多有相似,并形成了一个践行这种思想的 学术圈子。而这种思想的形成,和明清易代的社会现实有关,也和满洲尚武文化的 冲击与影响有关。③

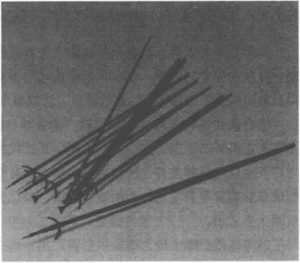

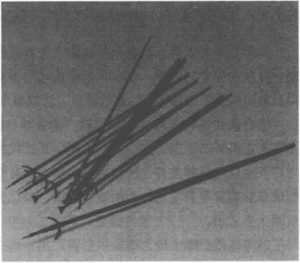

最后,中国射箭文化体系在清代最终形成。明清之际是中国历史上冷热兵器 更替的关键时期。由于满洲对弓箭的熟练运用,使冷兵器在与热兵器的对决过程中 保持着某些方面的优势,比如机动性与射击效率等。再加上骑射在满洲文化中的固 有地位,使弓箭等冷兵器在它的末世仍然得到相当的重视,从而留下丰富的文化遗 产。其中包括为数众多的弓矢与相关物品实物,以及大量的图画、历史记载、文学 作品和专门的射书,使我们能够对其形制、技术及相关活动进行直观、全面、详细 的了解。而这些实物之所以能够得到相对完善的保存,相关文献之所以能够大量编 写刊印,又在一定程度上依靠汉文化的熏陶。换言之,中华民族的射箭文化正是在 清代完成了合流。

(二)中国射箭传统对当今的启示

2012年,在十八大闭幕报告中,习近平总书记号召全体中华儿女同心协力实现 中华民族伟大复兴,强调“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟 大的梦想”;在中国共产党成立92周年前夕的中共中央政治局集体学习中,他又强 调,历史是最好的教科书,中国特色的社会主义是在对中华民族五千多年悠久文 明的传承中走出来的。可以说,在中国特色社会主义道路上实现中华民族的伟大复 兴,是中华民族长期以来共同的愿望,而中国传统文化复兴又是实现中国梦的重要 基础和应有之义。

- 《清圣祖实录》卷238,中华书局1986年版,6册,第380页。

- 《世宗宪皇帝圣训》卷11,文津阁《四库全书》,142册,第57页。

- 马明达:《颜李学派与武术》,收于马明达《说剑丛稿》,兰州大学出版社20004版, 第112页。

在漫长的历史长 河中,以汉族为主体的 各兄弟民族共同创造了 绚烂的中华民族传统文 化,民族传统体育是其 中最富中国特色的遗产 之一。然而,随着时代 的发展,加之西方体育 文化的影响,众多中国 民族体育文化形式在近 代都受到不同程度的冲 击与毁坏。一些主要的 中国民族体育形式,如 射箭、武术等,都已发 生剧烈异化,而大量中 小型民族体育文化形式 或名存实亡,或彻底消 失,如弹弓、冰戏等。 复兴潮流的涌动与中国民族传统体育的现状显得更加格格不入。

面对这种困境,我们有必要回到传统本身,追寻它们的发展轨迹,探究它们 发展变化的内在原因,才能以客观的态度去粗取精,为中华民族的可持续发展提供 源源不断的动力。以清代的射箭为例,回顾它在历史上的发展、兴盛与衰落,不 难发现,它是满汉民族文化交流的中枢之一,而我们之所以会把两条迥异的射史 轨迹混为一谈,也正是因为它们在清朝完成了合流。可以肯定的是,这种现象绝不 仅仅发生在射箭一个领域,清朝所处的传统社会末期的历史坐标,使其可能成为中 国传统文化的集大成时代。可是,如果缺少了中华族本身包容性的文化特质,清代 的文化成就也不会变成现实。另外一方面,我们也不能忽视,也正是在清王朝所处 的时期,在工业大潮的席卷下,中国开始遭遇落后、挨打的厄运。但是,面对千年 未有的局面,一味“驱除袱虏”,完全将之归咎于满洲的统治,则无疑是片面与武 断的。如果因此更进一步,将与满洲相关的文化都一概否定,便可以说是因噎废食 了。事实上,尽管历史前进的过程中伴随着激烈的冲突,甚至战争,但每一次的 “征服与被征服”的合力,都指向了统一与融合的历史主流,多民族造就的悠久而 丰富多样的中国传统文化正是我们今天走向世界的最大软实力之一。

真正有意义的传统从不、也不应该止步于历史的天空。然而,时过境迁,已经式微的传统文化不可能在原地起死回生。仍以射箭为例,作为传统的遗产,在当下 社会,其意义早已脱离军事的范畴,而更多地体现在教育与运动休闲的领域。

放眼当下,关于国内青少年体质的负面事件不断发生,越来越多的人对此表示 担忧。但是同时,各种电子玩具、电视、电脑、手机等在青少年的日常生活中日渐 泛滥。近期,武汉一两岁半男孩玩iPad一年致近视500度的新闻给教育者和家长们敲 响了警钟。如何才能让孩子拥有更加健康的身心?

从某种意义上来讲,今天我们遇到的问题,和当年康乾等皇帝的担忧有一定的 相似性。至清末,梁启超、蔡锣等人也都不约而同地对中国传统文化中忽视身体教 育的事实提出了振聋发瞪的批判,并提倡向日本学习体育。

梁启超在《论尚武》中批判中国文化:

后世贱儒,便于藏身,摭拾其悲悯涂炭、矫枉过正之言,以为口实,不法其刚 而法其柔,不法其阳而法其阴,阴取老氏雌柔无动之旨,夺孔学之正统而篡之,以 莠乱苗,习非成是。……及养成此柔脆无骨、颓惫无气、刀刺不伤、火薮不痛之民 族,是岂昔贤所及料也!①

蔡错也批评中国的教育制度:

夫自孩提以至成人之间,此中十年之顷,为体魄与脑筋发达之时代。俗师乡 儒,乃授以仁义礼智、三纲五常之高义,强以龟行耄步之礼节,或读以靡靡无谓之 辞章,不数年,遂使英颖之青年,化为八十老翁,形同槁木,心如死灰。……中国 之教育,在摧残青年之才力,使之将来足备一奴隶之资格。②

时移世易,今日摧残青少年的已经不全是阴柔的陋习,但是,历史仍然能为我 们提供启示。那就是,不论过去现在,“野蛮其体魄,文明其精神”都应该是教育 的题中应有之义。

同时,我们还不无遗憾地发现,在身体教育的理论与方法上我们缺少传统的内 容,在运动场上我们也一路跟随世界潮流,缺乏自身的特色。我们一边角逐于现代 射箭的运动场上,一边却将中国传统射箭视为封建愚昧的标志,弃如敝履。反观日 本弓道及韩国弓道,它们不仅在本国备受尊崇,在世界上也日渐风靡,日本弓道甚 至已经在天津体育学院和北京师范大学珠海分校开设弓道馆,走进了中国大学的课

- 梁启超:《论尚式》,《梁启超全集》,北京出版社版1999年版,第7()9页。

- 蔡铐:《军国民篇》,《蔡松坡集》,上海人民出版社1984年版,第18页。 堂,并受到了师生的欢迎,这不能不促使我们反思。中国传统弓箭不是一种过时的 兵器,而是一个在中国历史中关系到社会文化中各个层面的重要文化载体,也是民 族交流融合的宝贵遗产和重要见证。落后守旧并不是传统弓箭本身固有的性质,我 们在走向现代化与民族复兴的道路上,面对全世界文化多元化的趋势,需要对落后 的思想加以警戒,更需要在创新中对优秀的传统文化遗产加以继承和发扬。

对清帝围猎活动的探讨

耿之矗

摘 要:围猎活动在清代具有突出的意义,关系到清代的政治、军事、外交和社 会生活等各个领域。清朝的多位皇帝都有在南苑、塞外等各处躬率官兵 行围的习惯,进而形成专门的制度。本文通过对清帝行围地点、时间、 方式、频率、规模、内容及意义等各个方面的分析,在制度与文化层面 对清帝的围猎活动进行探讨。

关键词:清帝围猎南苑木兰

作者简介:耿之矗,1982年生,男,汉族。河南襄城县人。博士,北京师范大学珠 海分校教师。

满族文化本身就是一种渔猎文化,狩猎是其日常生活方式,从中孕育了满族 质朴勇敢的民族性格,也培养了满洲人弓马骑射的生存技能,并保障了满洲军队的 强大战斗力。因此,太祖、太宗在开国之初,便常率诸贝勒大臣进行围猎,于射猎 之时整饬军令,申明赏罚。及定鼎北京,为勤习武备,继承传统,顺治时开始在南 苑、塞外举行围猎。康熙时设立木兰围场,兴建热河避暑山庄并沿途行宫,每岁出 口校猎成为惯例,至乾隆时期达到高峰,嘉道以后逐渐式微。

中国自古便有农隙讲武的传统,先秦有春蒐、夏苗、秋弥、冬狩,其后历代 或盛或衰。但是,在清代,不论是从狩猎活动的规模、频率,还是在制度体系的完 善、重视程度等各个方面来讲,都在中国历史上首屈一指。清代对围猎活动的称呼 有很多,一般统称为行围、校猎、射猎等,而对皇帝亲自主持的大型典礼性质的狩 猎活动则称为大狩,对秋天在木兰围场举行的围猎又称为秋祢。

迄今为止,学界对于清代围猎活动的研究多集中在木兰秋弥,台湾学者曾作有 专著《清代木兰围场的探讨》,于1989年出版,其他学者如阎崇年、杜家骥等都写 过专门的文章进行介绍。但是,有关清代皇帝在南苑、塞外等处的围猎活动,以及 清代的围猎制度都缺少研究,对围猎活动背后的深层文化原因也缺少分析。本文在 对其地点、时间、方式、频率、规模、内容等进行梳理的基础上,进行制度与文化 上的探讨。

一、清帝围猎的时间与地点

清军自入关以后,已经不再具有入关前可以随处围猎的自然环境。因此必须重 新开辟较为固定的围场,以满足射猎活动的需要。又由于季节、天气等对野生动物 以及射猎的主要工具弓箭的影响较巨,所以也形成了时间上的规律。

综合清代各种资料的记载可知,清帝举行围猎的主要地点有:(1 )南苑。地 点在永定门外二十里,方一百六十里,系元代所建射猎之处,名飞放泊,明永乐中 增广其地以为蕃养禽兽、种植蔬果之所,中有海子大小凡三,别名南海子。清代开 始设总管防御等官守之,周围缭以垣墙,四达为门,供皇家与禁旅射猎行围射猎及 校阅士卒之用。①(2)木兰围场。康熙二十年(1681 ),康熙皇帝巡幸塞外,蒙古 翁牛特等部落贡献土地为围场供射猎之用,周一千三百余里,南北二百余里,东西 三百余里。康熙四十二年(1703 ),建避暑山庄于热河。其后陆续建造了自古北口 至热河,自热河至围场的多处行宫,为皇帝巡幸塞外或秋弥木兰提供了便利。至乾 隆年间,至热河避暑并到木兰行围每岁必举,规模达到高峰。(3)塞外、盛京等

《钦定日下旧闻考》卷七十四,文津阁四库全书,商务印书馆2005年版

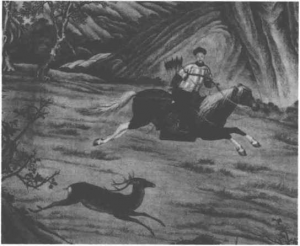

图1 乾隆射猎图:乾隆在南苑射兔的精景

(1683 )就曾在西巡途中为当 地居民射虎除害,人们遂改其 地名为“射虎川” o②地。入关之前,满洲就经常在塞外及盛京等处狩猎。入关之后,从康熙皇帝开始, 在巡视塞外或者赴盛京谒陵之时,往往于适宜之地亲行射猎。(4)淀河水围。地 点在今河北省白洋淀一带,据记载“可取作围场者有二十一处”,①康熙年间多到 此行水围,并建有房屋以供休息之用。乾隆时对所有围场进行清点,并修葺康熙时 所建房屋,改为行宫,复兴水 围。(5)除以上各围场外,康 熙与乾隆在京畿、直隶,以及 西巡途中乃至亲征途中,均随 时行围射猎。如康熙二十二年

至于围猎的时间,一般集 中在秋八、九月,冬十月和早春 正月。康熙曾规定:“冬月行大 围,腊底行年围,春夏则看马之 肥瘠,酌量行围。”③其中,秋

- 《清高宗实录》卷三四六,中华书局1986版,第13册°

- 《扈从西巡日录》,文津阁四库全书,商务印书馆2005年版:

《圣祖仁皇帝圣训》卷四十九,文津阁四库全书,商务印书馆2005年版,

- 天多于塞外,冬春多在南 苑。形成这种射猎时间的 原因是多方面的,一是因 为秋冬多兽,马匹肥壮。 二是因为满洲人本来生长 于东北,入主中原后,难 以适应夏季暑热,因此皇 帝每年七月份便奉皇太后 到热河避暑山庄避暑,处 理政务,热河俨然成为清 代“第二政治中心”。在 此时举行围猎,习武绥 藩,一举两得。①三是因 为秋冬季节,气候干燥, 利于弓箭的使用。乾隆帝曾做《木兰杂咏》专门论及此事,内有“草浅兽肥候,非 春合是秋”句,并注曰:“魏文帝《典论》谓岁之暮春,和风扇物,弓燥手柔,草 浅兽肥云云。其言非知猎者,盖春草虽浅而兽不能肥,必待秋深草枯,芜原平浅, 方堪驰骋,而兽亦至此时乃肥硕。至于弓力尤须风高始劲,若春多阴雨,弓安能燥 乎? ”①四是因为冬天与初春处于农隙,捕猎野兽也可以保护庄稼幼苗。早在顺治 八年(1651),顺治帝就降旨:“今朕猎回,见禾稼茂盛,足觇有秋,恐尔等仍前 放鹰驰猎以致蹂蹒田禾,殊堪轸念。必俟收获之后方许放鹰,勿得玩违。”\

狩猎的时间规律反映出满洲渔猎文化与中原农耕文化的不同,以及它们之间的 相互影响。同时可以看出,从顺治开始,清朝的皇帝已经开始由一个马背上的军事 领导者向一个农耕社会的统治者转

二、清帝围猎的基本情况

清代皇帝躬亲围猎的状况每朝皆有不同。如果上溯至清太祖时期,则总共可以 分成四个时期。太祖与太宗为一个时期,从顺治至乾隆为第二个时期,嘉庆、道光

- 杜家骥:《清代的木兰秋才尔、避暑山庄与蒙古》,《清史研究与避暑山庄》,辽宁民族出版 2(X)5年版。

- 《钦定热河志》卷四十五,文津阁四库全书,商务印书馆20()5年版。

- 《清世祖实录》卷五十七,中华书局1986年版,第9册一

为第三个时期,道光以后为第四个时期。太祖与太宗时期尚处关外,打猎行围仍旧 是最基本的生活方式与军事活动,与入关之后重新开展起来的围猎活动在条件和动 机上都有很大不同,不能等量齐观。定鼎北京之后,从顺治至乾隆四朝,是围猎活 动由兴起至鼎盛的时期,嘉道时期开始急剧衰落,至道光以后几乎废止。

- 顺治时期:顺治是清王朝入关后的第一个皇帝,由于幼年继位,全国尚未 完成统一,加上皇权之争激烈、满汉矛盾冲突不断。年幼的顺治皇帝虽然深知骑射 传统之重要,亦知射猎行围之必需,却因大权旁落,往往力不从心。及年长亲政之 时,顺治皇帝又因政务繁忙,无暇行围。顺治十年(1653 ),皇帝幸南台,赐宴百 官。席间上持弓顾谓诸臣曰:“我朝之定天下,皆弓矢之力也。曩者每岁出猎二三 次,练习骑射。今朕躬亲政事。天下至大,机务至繁。凡一应章奏,皆朕亲为批 断。日无暇唇。身虽无暇,心常念兹不忘也。”①

- 康熙时期:经过顺治年间的调适,康熙时期,清朝基本上完成了全国的统 一,四海承平,战事平息。旗人不习战阵,又不事生产,养尊处优,渐失锐气。至 三藩之乱,疲态尽显。因此,康熙皇帝开始注意官兵训练,每年定期于南苑期亲率 行围,以激励官兵。又因边疆未宁,俄国虎视眈眈,遂以塞外行围,绥抚诸蒙古部 落,维护多民族统一。在康熙时期,行围射猎成为每年惯例。于冬春之际至南苑行 围,以操演官兵。除个别年份外,每年秋季或出塞,或至木兰围场,概亲行射猎。 至康熙六十一年(1722),康熙帝年近古稀,仍以抱病之躯,在木兰骑射行围。在 他驾崩的前三周,还到南苑进行了他平生的最后一次围猎。

统计《圣祖实录》的记载,康熙皇帝一生于南苑亲自行围80次,前往木兰围场 40多次,亲自行围26次,塞外、河北、盛京等其他地方亲自行围50次。以围猎的地 点来讲,康熙亲行围猎以南苑为主,后来逐渐扩大到直隶,又开辟木兰围场,围猎 之所渐向塞外转移。行围大队连年出行塞外,也引起朝中不少不同意见,因此, 在康熙六十一年(1722),圣祖不无感触地告诉诸位议政大臣:“有人谓朕塞外行 围,劳苦军士。不知承平日久,岂可遂忘武备?军旅数兴,师武臣力,克底有功, 此皆勤于训练之所致也。”②算是临终前对自己一生力举行围的总结。

- 雍正时期:雍正虽然亦视围猎关系紧要,但他在位时,却没有一次亲自行 围。究其原因,大概有二,一是因为雍正政务过于繁忙。雍正在藩邸四十余年,又 经历过皇位的明争暗斗。“凡臣下之结党怀奸,黄缘请托,欺罔蒙蔽,阳奉阴违, 假公济私之习,皆深知灼见,可以屈指而数者。”并因此而宵叶忧勤,对康熙宽政 而遗留的问题进行修正。二是因为雍正不娴骑射。雍正曾拿自己与康熙比较,说:

- 《清世祖实录》卷七十三,中华书局1986年版,第1()册,

- 《清史稿》卷八,中华书局1996年版。

“皇考神武天授,挽强贯札之能,超越 千古,众蒙古见之,无不惊服,而朕之 射技不及皇考矣。皇考圣体康强,如天 行之常健,春秋已高,犹不减壮盛之 时,而朕之精力又不及皇考矣。是以临 边讲武之事,未曾举行。”雍正称自己 射艺不精,确是事实,举例来说,康熙 帝自康熙四十七年(1708 )开始,每年 行围射猎,经常带众阿哥随行。但是, 雍亲王胤模随驾前往的机会在众兄弟中 相对较少,只有三次随驾前往。

不过,雍正以他惯用的方式,三令 五申,严格制度,以保证八旗训练有康 熙时期的围猎之效。他曾明谕八旗武职 官员:“从前皇考每岁行围,令众人学 习技勇,服习劳苦。及朕即位,仰思皇 考付托之重,八年以来,励精图治,未 及巡幸郊外。而武职大臣侍卫官员兵丁技力亦渐不如前,不可不急为整饬。嗣后八 旗武职人员及各省驻防之武职人员年未至五十五岁者,勒限半年,令各奋力学习一 切技勇。若仍有自图安逸、不肯学习者,或经朕调来引见,或经朕行幸时查出,必 重加惩治责革。”①可见,雍正对八旗的骑射训练也从未懈怠,也对围猎的作用心 知肚明。

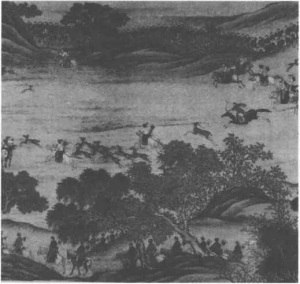

- 乾隆时期:经过顺治时期的开创,康熙时期的实践推行,雍正时期的规范 调整,至乾隆时期,清朝的综合国力达到鼎盛。乾隆仿效康熙成规,秉承雍正遗 训,大兴围猎。乾隆二十五年(1760)谕:“行围肄武,原为满洲旧习。皇祖在位 六十余年中,每岁必出口行围,实为教养满洲至意。朕临御以来,抑法成规,岁行 秋弥。”②乾隆朝在围猎方面也表现出空前的兴盛,据笔者统计,乾隆一生亲自至 南苑射猎48次,并有40余次前往木兰。总体上来看,乾隆前往南苑的的次数少于康 熙,前往木兰的次数上与康熙持平。但是,若以亲自行围的次数来讲,则乾隆帝行 围的次数要远超过清代的任何皇帝。木兰围场共有六十九围(一说七十二围), 乾隆常常在每年八月份开始,每天一围,连续行围二十余日。至乾隆三十七年

- 《世宗宪皇帝圣训》卷二一,文津阁四库全书,商务印书馆2005年版

© 《清高宗实录》卷六一三,中华书局1986年版,第1()册

图4乾隆南苑阅兵戎装像

1772 ),每次行围改行 十五围。①统计结果,乾隆 一生在木兰行围597次,其 他诸如塞外、河北、盛京 等地方射猎61次。

至乾隆四十五年 (1780 ),乾隆帝已七十 多岁,大学士阿桂奏请皇 帝停骑马上围,改乘便 轿。①但是一直到了乾隆 五十四年( 1789 ),乾隆 已届八旬,仍然表示要乘骑 入围以表明恪遵家法。③及乾隆帝归政,称太上皇帝之后,仍然进哨行围,但未乘马 射猎。唯安坐看城,观嘉庆皇帝率领王公大臣、蒙古王公台吉及外藩人等行围。

- 嘉道及以后:清代的围猎活动在经过乾隆时期的鼎盛之后,至嘉庆时期开 始急剧衰落。嘉庆一生前往木兰11次,大多无功而返,至道光四年( 1824),清帝 至木兰行围的活动宣告中止 但是在嘉庆道光二朝,皇帝每岁仍遵从祖制于南苑行 围。至咸同时期,皇帝至南苑行围也几乎停止,

这种结果是由多种原因造成的。首先,由于清代长期的围猎活动,加上偷盗猖 獗,木兰围场的植被遭受严重破坏,野生动物也日渐稀少,直至无兽可猎。乾隆末 期,木兰围场曾发大水,导致当年无法行围,已显衰落之态。嘉庆七年(1802 ), 嘉庆帝第一次至木兰行围,鹿已无多,至嘉庆八年( 1803 )第二次至木兰行围时, 竟然“查阅十数围,绝不见有麋鹿之迹” o④

其次,财政方面出现的问题是迫使清帝停止围猎的另一个重要原因。嘉庆七 年,都察院左副都御史汪承需谏阻木兰秋弥,称:“顺天府属雇车掣肘,咨商直 隶总督协济车辆,已露为难之意。”⑤可见长途至木兰行围已经成为地方上的沉重 负担。道光帝在道光四年曾无奈地宣布:“今岁秋弥木兰,允宜遵循成宪’肆武 绥藩’。然不可不审度时事,量为展绥,所有今岁热河行围亦着停止。此朕不得

浏览2,342次

再次,清代对已经文武分途的汉文化形成了一定程度的冲击。康乾时代都曾 经尝试鼓励文人参加武试,武人参加文试。雍正认为“古者射御居六艺之中,为圣 人之所重”。②因此更加严格执行满洲士子应试必先试其骑射,合式方准入闱的制 度。这种思想在一定程度上也影响到当时的学风。清初注重实行、崇尚艺能的颜李 学派在思想上与清代统治者所提倡的学风多有相似,并形成了一个践行这种思想的 学术圈子。而这种思想的形成,和明清易代的社会现实有关,也和满洲尚武文化的 冲击与影响有关。③

再次,清代对已经文武分途的汉文化形成了一定程度的冲击。康乾时代都曾 经尝试鼓励文人参加武试,武人参加文试。雍正认为“古者射御居六艺之中,为圣 人之所重”。②因此更加严格执行满洲士子应试必先试其骑射,合式方准入闱的制 度。这种思想在一定程度上也影响到当时的学风。清初注重实行、崇尚艺能的颜李 学派在思想上与清代统治者所提倡的学风多有相似,并形成了一个践行这种思想的 学术圈子。而这种思想的形成,和明清易代的社会现实有关,也和满洲尚武文化的 冲击与影响有关。③