教学目的:

- 了解人体运动时的供能物质及人体能量的释放、转移与利用的基本规律。

- 掌握三大供能系统的供能特点及柔道运动供能训练的生化原则。

- 明确影响柔道运动员竞技能力的生物化学因素。

教学安排:总时数10学时。其中讲授8学时,讨论1学时,考试1学时。

一、柔道竞技愀力的堂化夸新

(一)概述

竞技能力是运动员体能、技能、智能和心理能力的有机结合。体能是形成技能的物 质基础,也是智能和心理能力得以发挥的前提。体能通过运动的形态特征,各种生理、 生化机能和运动素质表现出来,而形成体能的基础,是物质代谢和能量代谢。

物质代谢又称新陈代谢,是人体内进行的各种化学反应过程的总称,也是表达各种 生命现象和实现各种生理功能的化学基础。伴随物质代谢过程发生的能量吸收、贮存、 释放、转移和利用的过程称为能量代谢,能量代谢的核心是ATPoADP循环。

人体的一切生命活动(包括运动训练)都必须消耗能量,人体如果没有能量供应, 就如同机床、电机车及家用电器断了电一样,生命活动是无法进行的,而人体所需的能 量是依靠三大能源物质——糖、脂肪、蛋白质的氧化分解,以及伴随这种氧化分解所发 生的能量的释放、转移、贮存和利用过程,即上述的物质代谢、能量代谢提供的。因 此,物质代谢及能量代谢是运动员竞技能力的最基本的物质基础。

柔道比赛时动作完成速度愈来愈快,规则严格限制消极,促使柔道向着积极主动、 勇猛顽强、技术连贯的方向发展,而这一切都必须以相应的物质、能量代谢为基础。因 此,认识柔道运动的代谢特点并指导科学训练成为当务之急。

(二)运动时人体的供能代谢与竞技能力

所有体育项目的训练、竞赛都是以消耗能量为前提的。在人体内,能量的产生和利 用有其自身的规律,认识这一规律是柔道教练员必备的专业基础知识。

人体内能量代谢的规律,包括对人体内的供能物质供能方式及供能活动规律和特点 的认识。

1.

运动时的供能物质(1 )三磷酸腺昔——ATP

三磷酸腺昔由腺昔和三个磷酸基组成,可表示为:磷酸基一一磷酸基——磷酸 基——腺昔(A),其中末端的两个磷酸基,为高能磷酸基,以-P表示,每个~P含有 30.6KJ能量,因此,三磷酸腺昔又可以表示为

ATP是人体一切生命活动的直接供能者。生命活动包括肌肉收缩、神经传导、腺体 分泌、营养物质的吸收转运、生物合成等等。人体的生命活动是一个持续消耗能量的过 程。可见,ATP供能自然要伴随生命的始终。

剧烈运动时,人体多数器官组织,尤其是骨骼肌内能量消耗会比安静水平提高百 倍,甚至千倍。因此,ATP供能的速率也应有相应提高。

肌肉活动时,ATP水解下一个~P,向肌肉收缩提供能量,本身则转为二磷酸腺昔 (ADP)

0 ADP含有一个-P,当它得到-P时,又可再合成ATP

。

放

30.6KJ/mol标准自由能一►供肌肉收缩

因此,ADP

既是ATP

分解供能的产物,又是ATP再合成的底物(图2-4-1 )

o④ATP

贮量肌肉贮存的ATP量极少,运动时如果不能快速地再合成ATP以补偿ATP的消耗, 贮存的ATP1-2秒即会用光,肌肉活动就会停止。ATP的再合成,在短时间内可由CP提 供-P合成,但在较长或长时间运动中,则由糖的无氧分解或糖、脂肪、蛋白质有氧代谢 释放的能量形成的~?再合成。因此,有人把人体内的ATP比喻为社会上流通的货币。

由此可见,运动时ATP的分解供能和再合成涉及了一个庞大的物质和能量代谢系 统,促进这两个代谢系统进行代谢的动力是酶,没有酶的催化作用,上述的复杂代谢过 程无法进行。运动训练的生化效果之一,就是提高无氧和有氧代谢酶的催化活性,从而 促进物质、能量代谢速率的提高,这样即可快速地合成ATP,以利运动能力的提高。

磷酸肌酸代号为CP,是由肌酸(代号C)与一分子磷酸基结合而成的。分子内含 有一个~P。

CP分子内虽含有一个~P,但CP不能直接供能,因为CP仅为一个贮存~P的化合 物,它的供能方式只能是把它所贮存的~P转移给ADP合成ATP:

ADP+CP -ATP+C

因此,CP是通过快速合成ATP而间接供能的。催化上述反应的酶是肌酸激酶 (CK),速度爆发力训练可以提高CK的催化活性,从而提高CP再合成ATP的速率,以 利于速度及爆发力的提高。

(3 )糖与运动能力

糖是生命活动中最重要的能源物质。一个普通人,每天所需能量的60%是由糖氧化 分解提供的。每克糖氧化分解可产生4千卡的能量,这种能量有40%左右被用来合成 ATP,并通过ATP水解供能,其余的60%则以热能的形式散发。

糖作为肌肉活动的能源,主要为肌糖元,其次为细胞内自由葡萄糖及血糖。

肌糖元是贮存在人和动物肌肉内的多糖。由几百个,甚至数千个葡萄糖聚合而成。 肌糖元贮存于肌细胞质内,其贮存量约为新鲜肌重的1%~2%。骨骼肌内肌糖元贮备总 量约为300~400克,占人体内糖贮存总量的70%左右。

肌糖元再合成的原料是肌细胞吸收血糖提供的葡萄糖。

柔道运动是对体能要求极高的复杂的角力项目。糖是柔道运动的主要能源,糖既可 作为无氧运动的能源,又可作为有氧运动的能源,在4或5分钟的柔道比赛中,主要利 用的能源物质是肌糖元。因此,在柔道比赛前和比赛日给予运动员富含糖的膳食,以提 高机体糖贮备和肌糖元的含量,有提高运动员比赛能力的作用。

脂肪只能进行有氧供能,脂肪在氧供应充足的情况下,氧化分解为二氧化碳和水, 可释放出大量能量用以合成ATP。人体脂肪贮备量远多于糖,脂肪是长时间、低强度的 耐力运动项目的重要能源。在柔道长时间的有氧耐力训练中脂肪也参与供能,但在柔道 比赛中极少动用脂肪供能,因为糖可以满足需要,脂肪供能无法产生爆发力和速度耐 力。所以,在柔道比赛前2~3天内,以及比赛日应吃低脂、高糖、富有蛋白质的膳食。 赛前一天如因控体重而减少进食量,会导致肌糖元贮量不足影响运动能力。

在长时间、大强度的运动训练中,蛋白质可参与有氧代谢供能。在柔道比赛中蛋白 质也参与供能,但比例很小。柔道运动员也要求具有很强的爆发力,爆发力与肌肉质量

密切相关。因此,对柔道运动员必须供给足够的蛋白质,以合成和更新肌肉蛋白质,每 天不应低于每公斤体重2克。

2.

运动时的三大供能系统运动时人体内有三个供能系统参与供能,它们是磷酸原供能系统,糖的无氧分解供 能系统(或称糖酵解供能系统),糖、脂肪、蛋白质有氧氧化供能系统(或称有氧代谢 供能系统)。在不同的运动项目中,可以不同的供能系统为主供能,主要取决于运动强 度和运动持续时间。若按能量的输出和持续时间,这三个供能系统可归纳为无氧代谢和 有氧代谢两个基本过程(表2-4-1 )。

*2-4-1

无氧代谢和有氧代谢供能

|

代谢过程 |

直接供能物质 |

供AT嫩复的物质与代谢 |

无氧代谢 |

磷酸原系统 |

ATP |

CP: CP+ADP 无氧-ATP+C |

糖酵解系统 |

ATP |

肌糖元(U^)) 乳酸+ATP |

有氧代谢 |

糖、脂肪、蛋白质 有氧代谢系统 |

ATP |

糖

脂肪 蛋白质. |

.(氧化) .

02 |

ATP

CO2,H2O

.尿素等 |

(1)

磷酸原供能系统ATP

和CP

合称磷酸原。运动时,由ATP

和CP

组成的供能系统,称为磷酸原供 能系统。①^酸原供能系统的供能过程ATP

是肌肉收缩时将化学能转变为机械能的惟一直接能源。短时间极量运动时, ATP

水解释放能量的同时生成ADP,

几乎与ATP

水解反应同步进行的是肌酸激酶 (CK)

催化磷酸肌酸(CP)

分解,将高能磷酸基团(~P)

转移至ADP,

快速合成ATP,

保证了 ATP

的迅速恢复,维持肌肉供能的连续性。 ②磷酸原供能系统供能的特点供能持续时间短:通常骨骼肌ATP

的贮量只有4.7~7.8

毫摩尔/公斤湿肌,CP

贮量 平均为20毫摩尔/公斤湿肌。在全力运动时,肌肉中ATP只能维持肌肉收缩1~2秒钟, CP只能维持5~6秒钟。所以,磷酸原只能供极量强度运动6~8秒钟。

不需氧:磷酸原供能反应不需要氧气参加,无乳酸产生,故为非乳酸无氧代谢供 能。

供能速度极快,输出功率最大,约1.6-3.6毫摩尔~P•公斤干肌•秒为三个供能系 统之首。

磷酸原供能系统为30秒钟之内最大强度运动(速度和爆发力)的主要供能系统。 通过训练手段提高肌肉磷酸原的供能速率,增加肌肉磷酸原贮备量,是提高柔道运动员 爆发力的生化原则。

运动训练可以明显提高ATP酶的活性,这对加快运动时ATP利用和再合成的速度 以提高肌肉最大做功能力有重要作用。

速度训练可以提高肌

酸激酶CK的活性,从而提高ATP的转换速率,即提高肌肉的 最大功率输出以提高速度素质,且有利于运动员恢复期CP的重新合成。

运动训练使骨骼肌CP贮量明显增多,从而提高磷酸原供能能力。

运动训练对骨骼肌内ATP贮量影响不明显。

(2 )糖酵解供能系统

运动时,由肌糖元和葡萄糖无氧分解生成乳酸合成ATP进行供能的系统,称为糖 酵解供能系统。

ATP

醯ATP+ ► ADP+Pi+30.6KJ/mol-肌肉收缩

+H

2O

肌糖元 +ADP一壁 > La+ATP

葡萄糖 Pi

在以最大强度运动时,首先仍依靠ATP水解供能,但在数秒钟内,糖酵解酶被激 活,使肌糖元迅速分解生成乳酸释放能量,用以使ADP磷酸化合成ATP,肌糖元成为 最大强度运动的主要供能底物。

不需氧参加,为乳酸无氧代谢供能。

供能速度快、输出功率大,仅次于磷酸原供能,但大于有氧代谢供能,其能量输出 也具有爆发力作用。

维持运动时间短,但比磷酸原供能时间长,能维持大强度运动2~3分钟。

在一次最大肌肉收缩时,骨骼肌只能利用ATP供能。在以最大强度运动6~8秒钟 时,CP成为主要的供能物质。同时,糖酵解过程被激活,肌糖元迅速分解生成乳酸参 与供能,成为维护极量运动的重要能量系统。在大强度运动30~60秒钟时,糖酵解达到 最大速率,其输出功率为1毫摩尔~P•公斤干肌』•秒气约为磷酸原系统的一半。因此, 糖酵解供能系统在运动中表现出的肌肉力量和运动强度都不如磷酸原系统,但可维持的 运动时间较长。

激烈运动时糖酵解供能的基本基质是肌糖元。人骨骼肌糖元贮量较高,约为350毫 摩尔葡萄糖单位•公斤干肌七当以最大速度进行短跑至力竭时,肌糖元贮量消耗不足一 半。糖酵解是30秒钟到2分钟以内最大强度运动的主要供能系统。

据Serresse等( 1988)报道,在10、30、90秒钟全力运动中,糖酵解供能的相对 比例分别为44%、49%和42%,说明它在速度、速度耐力项目中供能的重要作用。在 200-1500米跑、100~200米游泳、短距离速滑等项目中,糖酵解供能能力决定运动成 绩。在一些非周期性、体能要求高的项目,如摔跤、柔道、拳击、武术等,糖酵解供能 是发挥良好竞技能力的体能条件。

(3)有氧代谢供能系统

由糖、脂肪、蛋白质在有氧条件下,氧化为二氧化碳和水合成ATP组成的供能系 统,为有氧代谢供能系统。

①有氧代谢系统供能过程

ATP醯ATP+ ► ADP+Pi+30.6KJ/mol-* 肌肉收缩

+H

2O

糖 ▼

脂肪酸 +ADP 箜笠也 ►

C°

2 +ATP

需氧参加,反应过程是在细胞线粒体内进行。

供能速度和输出功率是糖酵解的50%。

糖有氧代谢输出功率大于脂肪和蛋白质,耗氧量小于脂肪和蛋白质,所以糖有氧供 能优越于脂肪、蛋白质有氧供能。

有氧代谢供能系统中,基质糖在体内贮量较多,大强度运动2小时左右,肌糖元才 接近耗尽。脂肪贮量丰富(成年男子体脂含量约为体重的10%~20% ),理论上可供运动 时间不限,但其氧化对糖有依赖性,且受氧利用率的影响。因此,运动时脂肪供能的重 要性随运动强度的增大而降低,随运动持续时间的延长而增高。在静息状态,低、中强 度运动时,是能量代谢的主要基质。蛋白质在长于30分钟的激烈运动中参与供能,但 最多不超过总耗能的20%。

有氧代谢供能系统的输出功率较其他两个系统低,其中糖有氧氧化的最大输出功率 约为糖酵解供能系统的50%,脂肪氧化的最大输出功率仅为糖有氧氧化的50%。因此, 该系统不能维持高强度、高功率的运动。

有氧代谢供能是数分钟以上耐力性运动项目的基本供能系统,对速度和力量型运动 而言,提高有氧代谢能力,起着改善运动肌代谢状况和加速疲劳消除的作用。

3.三大

供能系统的相互关系人体的三大供能系统都是以ATP的水解与再合成为核心,所不同的是ATP再合成的 具体途径及代谢底物的不同。因此,能量释放的速率与多少、供能时间长短互不相同。

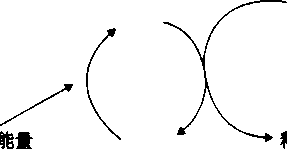

三大供能系统并不是各自孤立地进行,事实上,任何一种运动三个供能系统都参 与,只是比例上的差别,以谁为主的问题。运动时,它们在整体调控下,形成相互协 调、相互补充的一整套复杂、连续供能过程,这个代谢过程的供能顺序和主导作用,随 运动强度和运动持续时间而转移,每个供能系统各发挥其特定的作用(图2-4-2 )

o 图2-4-2人体骨骼肌中能量供应生化过程的顺序、数量关系

二、供催京貌刹佐的£化原则

(-)柔道运动的供能代谢特点

柔道是一项双人对抗的技能格斗项目,比赛中在5分钟之内,相互攻防,不停地运 动。运动形式是相持用力和快速施技相互交替变化,中间无固定休息间歇时间。根据柔

道比赛特点,其对抗格斗并不是一直持续地进行5分钟,中间常常出现数次暂停比赛的间 歇机会。柔道规则中第十七条暂停比赛规定,主裁判可以根据规则中规定的10种原因, 让正在格斗的双方暂停比赛,例如当比赛的一方或双方出界时、当比赛的一方或双方违反 禁止事项时、当有必要让比赛的一方或双方整理柔道服装时、在寝技中比赛没有明显的进 展时等等,主裁判可以宣布比赛暂停。虽然规则没有规定暂停时间有多久,但从实际观察, 这类暂停时间常常可以达到30~50秒钟,是一个休息缓冲机会。因而在柔道比赛中运动员 每次格斗持续用力时间,短的可不到30秒钟,长的也不会超过2分钟。所以柔道是一项强 度大、用力持续时间相对短、耗能大的竞赛项目。从一场柔道比赛强度和持续时间分析, 柔道运动员在比赛中的能量供应主要来自于糖酵解供能系统。西安体育学院雷志平曾在 1987年5月昆明全国女子柔道锦标赛上,对32名女运动员进行赛后血乳酸的测定,结果 平均为12.30mmol/L。林文强等1998年对台湾省东南工专男、女柔道运动员24人模拟比 赛前后血乳酸测试结果为,男子由赛前2.15±0.35mmol/L升高至13.48 ± 1.37mmol/L, 女子由赛前1.97 ± 0.25mmol/L升高至9.95 ± 2.40tnmol/L

o这与典型的糖酵解供能400米、 800米跑后血乳酸值(以52秒2跑完400米后血乳酸值为11.8mmol/L、以1分54秒9 跑完800米后血乳酸值为15.2mmol/L)相类似,也说明柔道比赛中的能量供应主要来自 糖酵解供能系统。故而要求糖酵解速率在运动开始后尽快提高。在赛前血浆肾上腺素和去 甲肾上腺素浓度升高,可以明显提高调节糖酵解速率的敏感性,一旦比赛开始,ATP加速 分解时,便能迅速启动糖酵解供能速率以满足运动肌ATP的需要量。可以认为,优秀柔 道运动员具有极强的无氧代谢能力,与其高度敏感的无氧代谢调节机制分不开。关焕园、 罗兴华1999年报道了对广东省10名女子柔道运动员大运动量训练日血乳酸的测试结果: 高负荷量体能训练后,由安静时1.94 ±0.57mmol/L升高至12.14 ± 1.24mmol/L,进一步表 明糖酵解供能在柔道运动训练中的重要地位。

但是,在柔道比赛中,各种突然快速用力施技,即运用具有爆发力的动作摔倒对 手,它所需的能量,则主要来自于磷酸原供能系统。雷志平对1998年8月(洛阳)全 国少年男子柔道锦标赛的调研结果表明,在120场比赛中,实际比赛时间平均为2分 27秒。其中打满5分钟的20场,占21.6%; 一场比赛在1分钟以内的31场,占 25.83%;比赛在30秒钟以内的共15场,占12.5%。充分体现比赛中快速发力、短时间 内制胜的趋势,表明磷酸原供能及糖酵解供能的重要地位。

而在一场比赛中,除实力相差悬殊,有一方能在短时间内获胜结束比赛外,常常需 要坚持赛完全场才能分出胜负,所以也需要有氧代谢参与供能(表2-4-2 )

0*2-4-2

短时间极■运动时能■供应系统相对百分比(% )

运动时间(秒) |

磷酸原 |

糖酵解 |

有氧代谢 |

10 |

53 |

44 |

3 |

30 |

23 |

49 |

28 |

60 |

14 |

55 |

31 |

90 |

12 |

42 |

46 |

因此,在一场柔道比赛中,虽然以糖酵解供能为主,但人体三个供能体系都以一定 比例参与供能,并不是仅由一个供能系统孤立地持续供能,而是三个供能系统不规则交 互混合的供能过程,而且在比赛中的不同节奏用力中,各发挥其特定的作用,这就是柔 道运动供能代谢的特点。

改善柔道运动员竞技能力的措施:

根据以上讨论,可从以下五方面着手,以降低代谢和生理限制因素的影响:①加强 力量、速度训练,以增加肌肉质量,提高肌酸激酶活性和CP贮量,使爆发力增大。② 赛前慢跑,以改善运动收缩和松弛循环的协调性。③准备活动能提高酵解系统对儿茶酚 胺的应答能力,提高代谢调节的敏感性。④选择高比率快肌纤维作为这类运动员的选材 指标。⑤合理营养。在赛前1~2天,采用混合或高糖膳食,保持肌肝糖元在正常水平 上,以满足无氧代谢供能需要;运动日增加水果、蔬菜等碱性食物,有助于改善体液酸 化,加速疲劳消除和发挥正常的代谢能力。

诚然,竞技能力提高的根本问题在于科学系统训练。

- 磷酸原供能与柔道运动员爆发力的关系

在柔道比赛中,突然用力施技把对手摔倒而得分的技术动作,要依靠肌肉强烈的快 速收缩所产生的爆发力,这种短于1~2秒钟的快速爆发力动作,是依赖磷酸原供能而实 现的。高水平的爆发力是提高柔道运动员比赛成绩的重要因素。

实验证明,提高运动员肌肉内ATP、CP的贮量和代谢供能速率,以提高磷酸原供 能的最大输出功率,就可以提高运动员的爆发力,这可以通过磷酸原供能系统训练而 实现。

- 磷酸原供能系统训练的生化原则

通常采用短时间、高强度间歇训练发展磷酸原供能能力。(1 )运动强度

以极量强度,结合专项动作进行最快速度或最大力量的运动,以尽可能多地募集快 肌纤维和消耗ATP、CP贮量,并最大限度地刺激ATP酶、CK活性。

(2 )运动时间

磷酸原供能系统形成最大运动应激发生在ATP、CP最大消耗和乳酸最少增加的时 段。尽可能多的CP消耗可以有效刺激其CP的恢复速度,并出现超量恢复。乳酸的较 少增加利于内环境pH的稳定。据文献报道,极量强度运动10秒钟,CP贮量接近耗竭, 且乳酸生成量相对较少。因此,磷酸原系统训练的时间一般不超过10秒钟。

实验证明,采用6~10秒钟的最大强度运动,能最大限度地发展磷酸原系统的供能 能力,并提高肌肉中磷酸原的含量。运动强度是决定动用何种供能系统供能的关键因 素,对磷酸原来说,应以高强度全力练习才能有效地刺激磷酸原的供能潜力,如果一次 练习持续时间超过10秒钟,负荷能力就要降低,而引起糖酵解过多地参与供能,达不 到训练磷酸原供能的目的。

(3 )间歇时间

两次负荷的间歇时间应是ATP、CP基本恢复的最短时间,组间休息时间应控制在 ATP、CP完全恢复,且血乳酸基本处于稍高于安静值的水平时。文献报道,力歇性运 动后30秒钟,CP可恢复约70%,基本恢复的时间为2~5分钟。据此,磷酸原系统的训 练中,两次负荷的间歇时间以不低于30秒钟为宜,组间休息可安排4~5分钟。

在柔道训练中,可做10秒钟的全力快速进攻练习,或10秒钟的尽快多次摔布人 练习。此外,如30~50米屏气冲刺跑等练习,都是发展磷酸原供能、提高爆发力的练 习方法。

3.

磷酸原训练效果的评定(1) 经一阶段训练后,以6~10秒钟的全力运动,如60米冲刺跑或10秒钟的全力 自由摔后,测血乳酸,如成绩提高或血乳酸减少(与训练前相比),则表示训练效果好。

(2) 经磷酸原供能训练后,尿肌酊系数增加,也表示训练效果好。

(三)

糖酵解供能系统与专项耐力

- 糖酵解供能与柔道运动员专项耐力的关系

近年来科学研究表明,影响柔道运动员竞赛成绩的主要因素有两个,一是技、战 术训练的水平,二是专项耐力水平。实验证明,随着柔道运动员等级的提高,专项耐 力对成绩的影响也越来越大。据报道,高水平柔道运动员在比赛中,67.4%的获胜者是 专项耐力水平高的运动员,专项耐力的大小是影响柔道运动员技、战术能力发挥的主 要因素。

研究表明,柔道运动员专项耐力水平主要与糖酵解供能水平密切相关。专项耐力水 平高的运动员,

糖酵解供能能力强。

对糖酵解供能的研究结果表明,重大比赛中, 80.4%的获胜者是血液酸化绝对值低的运动员,认为发展糖酵解系统供能能力是提高柔 道运动员专项耐力的生化基础。

原苏联希扬等曾用大负荷的无氧糖酵解供能训练计划,对发展高级柔道运动员专项 耐力进行了研究,他们通过一个月的实验性训练计划,在计划中以40%的训练量(占总 训练量)进行大负荷

的糖酵解供能训练,结果柔道运动员各项专项耐力指标都得到了明 显的提高,但如果无氧运动负荷量比例过大则不利于一般能力指标的提高。

- 发展专项耐力的摭瓣解供能训练

糖酵解是短时间(2~3分钟内)大强度运动缺氧状况下的主要供能方式,运动强度 越大,持续时间越长,糖酵解供能越强。但由于糖酵解生成的产物是乳酸,乳酸是酸性 很强的物质,过多生成会引起体液酸化(即pH降低)而发生酸中毒,酸中毒会引起机

体生理机能下降,抑制代谢能力,导致运动能力降低、疲劳发生。乳酸堆积越多,机体 酸化程度越高,上述不利作用越明显。因此,在高强度的柔道比赛中,谁能在体内乳酸 浓度更高的环境下,仍然保持较高的运动能力,谁就有更多的取胜机会。这种在高浓度 乳酸环境下保持运动能力的高低,则取决于运动员机体对乳酸的耐受能力的大小,机体 耐受乳酸能力的提高,必然使糖酵解供能能力增强,从而有利于专项耐力的提高。

乳酸耐受力训练,就是提高运动员机体耐受酸的能力的一种训练方法。

乳酸耐受力训练,是在训练中给予运动员一定运动负荷,使运动员机体在较长时 间内处于12mmol/L的高浓度血乳酸环境中,以刺激机体产生耐受酸的适应能力的训 练方法。

训练方法可采用1分钟的大强度运动,如最大运动强度的90%使血乳酸达到I2mmol/ L水平,休息4~5分钟血乳酸有所下降,又进行下一次练习,血乳酸又升高至12mmol/L (图2-4-3 ),如此间歇练习重复约12次,经过5~6周的训练即可见效。由于乳酸耐受力 训练强度较高,易造成运动员的过度训练,所以应经常通过生化指标评定,控制负荷量。 在练习的休息间歇,最好采用活动性休息以加快乳酸的消除,以利于强度的保持。

血乳酸

图2-4-3休息时间长短对血乳酸的影响

近年来糖酵解供能系统的训练越来越引起世界优秀柔道运动员的注意,因为世界各 国运动员的技术水平日趋接近,比赛越来越向打满5分钟的时限发展,很少有人能在 2~3分钟内取得胜利,胜利往往取决于最后1分多钟。而这时,乳酸耐受力强的运动 员,可以还有力发动进攻取得胜利。

经过训练后,可以400米或800米跑成绩及血乳酸水平进行评定,若成绩提高,血 乳酸浓度亦升高,表示训练效果好。若在更高的血乳酸浓度下,运动员仍保持较好的运 动能力,则视为训练效果好。

(四)有氧供能系统训练与竞技能力

-1.

有氧代谢能力对柔道运动员竞技能力的影响柔道运动员要在4或5分钟的比赛中,保持很好的攻击能力,除需要有极高的无 氧代谢能力,还需要有很好的有氧代谢能力。因为有氧代谢能力是提高无氧代谢能力 的基础。通过有氧训练,提高运动员的心肺功能、最大摄氧量,增加肌肉中毛细血管 的数量、酶活性和氧的利用率,可以提高有氧供能系统的供能能力°有氧代谢能力的 提高,不仅可使柔道运动员一般能力指标提高,而且有利于促进专项耐力能力的提高。 在比赛中,有氧代谢能力高的运动员,具有提高磷酸原的恢复速度、加速乳酸的消除、 延缓血液酸化程度、推迟疲劳的到来等作用,尤其是在比赛中暂停的短暂休息时间内, 更显得有氧代谢能力高对上述作用的重要性。在双方同样强度对抗时,有氧代谢能力 好的运动员,动用无氧供能时间较晚,从而能保持更好的速度耐力和爆发力的潜力, 提高取胜机会。

此外,在一天多场比赛赛间休息中,有利于加速恢复,促进能源储备,提高下一场 比赛的能力。

- 有氧代谢能力的训练——乳酸阈训练

有氧训练需要确定一个适宜的训练强度,才能更有效地提高有氧训练的效果。目前 流行的一种能较精确的控制强度的有氧训练方法,为乳酸阈训练法。

乳酸阈训练,就是将有氧训练强度控制在血乳酸4mmol/L (或36mg% )水平上进 行练习。血乳酸4mmol/L,为从有氧供能区过渡到无氧供能区的强度界限,故称为乳酸 阈。乳酸阈训练是有氧训练的超负荷强度训练法,血乳酸浓度达到较高水平但又不会引 起血液明显酸化,可以进行长时间练习,在练习20~30分钟之内血乳酸也不会进一步提 高。在这个强度上进行长时间练习,刺激乳酸的生成和消除速率,能有效地刺激有氧代 谢能力的提高。

- 乳酸闻训练效果的评定

经过一定时期无氧阈训练后,在乳酸阈值(血乳酸4mmol/L)时,跑速提高,表示 有氧代谢能力提高,训练效果好。这时就要以新的乳酸阈强度进行练习,以进一步提高 有氧代谢能力。

三、影响柔性运勒真竞技嫌力的£化®未

柔道运动是激烈的直接对抗项目,如前所述,它是属于无氧、有氧代谢混合交替, 以无氧代谢为主的运动项目。

(一)影响无氧代谢能力的因素

多种因素影响柔道运动员的无氧代谢能力。

- 年龄、性别和肌肉质量

生长期的个体,无氧代谢能力随年龄增长而增大,20岁以后达到最高水平,然后 便逐渐下降,大约每10年下降6%,此变化无性别差异,就最大无氧做功而言,女子一 般为同龄男子的65%左右。

去脂体重和肌肉质量也对最大无氧代谢能力产生极大影响。

- 肌肉形态及肌纤维类型

肌肉形态如肌节的排列和长度、肌纤维长度、肌肉横截面积、肌肉总量等均影响无 氧代谢能力。

肌纤维类型主要指快肌纤维的比例,具有高百分率快肌纤维的肌肉,收缩时无氧功 率输出值大,骨骼肌肌纤维组成比例由遗传因素决定,但力量训练可使肌纤维肥大和增 加力量,而力量的发展又可以促进速度增长。

- 供能物质的含■

短时间全力运动的能量,主要来自内源性高能磷酸化合物(ATP、CP)和肌糖元, 表2-4-3显示,ATP含量在运动中变化很小。研究表明,在任何方式的运动中,ATP含 量都会保持在原贮量的60%~70%。肌糖元在短时间力竭运动中,其含量消耗不到一半, 惟有CP在力竭时几乎耗尽,因此提出,CP贮量是短时间无氧运动能力的限力因素。但 近年来核磁共振法的研究结果质疑这种情况。

*2-4-3不同时间极■运动肌肉供能物质及pH的变化

代谢参数 |

安静时 |

6-10秒钟运动后 |

30秒钟运动后 |

短时间运动力竭时 |

ATP |

5 |

5 |

3 |

3 |

CP |

17 |

12 |

5 |

1 |

肌糖元 |

85 |

74 |

68 |

50 |

肌乳酸 |

2 |

7 |

22 |

32 |

pH |

7.0 |

6.9 |

6.7 |

6.3 |

4.

酸性代谢产物堆积在最大无氧代谢运动中,糖酵解数秒钟即可启动,表2-4-3显示,6~10秒钟运动 后,肌乳酸即明显升高,力竭时,高达32mmol/kg湿肌,此时,仅部分H+可在肌内被 缓冲,急剧增加的H+使运动力竭后肌内pH从运动前7.0下降到6.3。pHT降,使钙离 子与肌质网结合加强,释放进肌浆的钙离子减少,降低收缩兴奋性;pH下降引起肌原 纤维ATP酶活性下降,阻碍肌球蛋白与肌动蛋白之间的相互作用,降低肌肉收缩能力; pH下降,使糖酵解限速酶尤其是PFK活性降低,延缓甚至阻断糖酵解供能,极大地降 低无氧代谢供能能力。

大量研究一致认为,在局部肌糖元贮备充足的情况下,肌细胞内H,堆积是影响无 氧运动能力的主要限制因素。

表2-4-4列出了影响无氧代谢运动能力的诸因素以及高强度训练的作用,结果显 示,多数限制因素经高强度训练后,可获得一定程度的适应性提高。

表2-4-4

无氧代谢运动能力的影响因素和高强度训练的作用

参数 |

无氧代谢运动能力的影响因素 |

训练的作用 |

肌肉体积 |

V |

t |

MATP贮量 |

V或一 |

一或t |

肌CP贮量 |

V或一 |

t |

肌糖元贮量 |

|

t |

肌肉缓冲能力 |

V |

t |

最大肌乳酸 |

V |

t |

力竭时肌肉pH |

V |

—或t |

快肌纤维比例 |

V |

— |

快肌纤维募集 |

V |

—或t |

肌肉肌酸激酶活性 |

V |

t |

肌内糖酵解酶活性 |

V |

t |

注:'7''表示有影响,“一”表ZK无影响 (引自Boobis等1983~1986)

浏览716次