我幼年学拳时,听前辈王彭年先生讲过不少有关太极拳的轶事。王先生是 河北省邢台市人。邢台在明清两代属顺德府,在军事和政治方面,是冀南重镇; 商业方面是皮毛、药材、山货的集中地。因而,商肆林立,人烟稠密;五行八 作,三教九流,率多云集于此。太极拳一代宗师郝为真以及永年杨(禄撞)、武 (禹襄)、李(亦畲)三家后人和其传人有不少在邢台教过拳或从事其他职业, 每次作为居停主人的大都是王彭年先生。因此,他对太极拳名家轶事、武林佳 话知之甚多,像李敏弟同志所谈太极拳动作名称的问题,王老先生就和我讲过 它的演变。

原因是杨禄禅虽出自陈长兴门下,但他教拳授艺却非墨守成规,一成不变, 而是适应时代需要,在不违背拳理的前提下对拳式动作有继承、有扬弃、有创 新、有发展,形成了独具一格的杨式太极拳。为了让学者对拳式涵义便于领会, 易于记忆,利于掌握,在同乡武禹襄先生的协助下对拳式名称做了整理修订。 禹襄是簧门秀才,长于文史,精通拳理,经他协助禄禅修订的太极拳拳式名称 有以下几个特点:

一、 雅俗共赏、风格一致

太极拳拳式旧名有的典雅,如“玉女穿梭”、“十字摆莲”;有的俚俗,如 “蹬一根”、“前招”、“后招”;字数有的长达五六字,有的才二三字;风格很 不一致。经过杨、武二家修订,拳式名称基本上做到了字数规范,风格一致, 典雅隽永。

二、 形象生动,韵味无穷

为了便于学者记忆掌握,在符合拳式动作和技击方法的前提下,给拳式取 一个形象生动、富有韵味的名称,以增加感染力,提高学者兴趣是很有必要的。 杨、武二家注意到了这点。如把“倒转肱”改名“倒撵猴”,就是一个很典型的 例子,一个“倒”字标明了拳式动作特点;一个“撵”字道出了拳式用法含义; 一个“猴”字,描绘出来敌神态机警,动作惊悍,这一新的名称既符合拳式动 作、技击用法,又富有艺术形象。稍予品味,眼前就展现出一幅太极拳家与强 敌沉着周旋、以退为进、以守为攻、将敌击出的搏击画面,真是韵味无穷!

三、 名实相符,内涵清楚

由于拳式有今昔不同的变化,有的拳式原名已不能反映革新后的拳式和用 法,所以也做了相应的更改,使拳势、用法和名称三者吻合。李敏弟同志提到 的“抱虎归山”就属于这一类。此式旧名“抱头推山”,实在不雅。鉴于拳式用 法的更易,故改名“抱虎推山”(是“推山”,不是“归山”),虽只一字之易, 却有点铁成金之妙,不仅形象生动,而且气势磅礴,以喻太极拳家有缚虎之威, 推山之力。

为什么叫“抱虎推山”?是根据其动作和用法来取的象形名称。以武式太极 拳此式为例:设人从后用右手击我头背部,我自右向后转身,用右手才履采来人 右手,上左步“管”住来人右腿(如来人右腿在前时),用左掌拍击来人后背 (或扣拿来人后背穴位);同时,用我右掌轻按来人面部,如能得势,只要稍许 用力,就可将对方推倒。这里是以“虎”喻来敌之勇猛;“抱”是指我用左掌 轻击对方后背,并非搂抱;“推山”的“山”,也不是山岭之山,而是泛指人的 面部。旧时“星象家”把人的面部划分为“三山五岳”,鼻部称为“山根”,加 上两颊就是“三山”。杨、武二家借此喻人面部,用我右掌轻按来人之面,就是 “推山”,并非真正去推一座大山。这类象形名称还有不少,如“弯弓射虎”、 “披身伏虎”,等等。

杨禄禅、武禹襄二人不是一代宗师,他们不仅适应时代需求成功地改进 了太极拳式,为太极拳以后的弘扬光大提供了有利条件;同时,经二人修订的 拳式名称也起到了红花绿叶,相得益彰的衬托作用。经过杨、武二位大师修订 的拳式名称有许多优点,伴随着太极拳的盛行,而为后来众多的太极拳学者所 采用。但是随着岁月的流逝,太极拳教学又大都是口传身授,杨、武以后的太 极拳家对某些拳式动作用法有所损益变更,是十分自然的;但是,数典而不忘 祖,也是必要的。有感于此,才写了以上这些,就正于方家。

推手初名打手,是太极拳家训练技击术的一套方法。李亦畲在《走架打手 行功要言》中说:“平日走架是知己功夫……打手是知人功夫。”只有做到“知 己知彼”,才能“百战不殆”,明确地道出了双人练习推手和个人走架的关系以 及二者结合练习的重要性。实践证明,历代太极拳家没有不重视推手练习的。 于是太极拳推手随着太极拳的普及也和其他事物的发展规律一样由初级到高级, 由少量的练习形式和方法发展到多种的练习形式和方法,其中孕育着无数太极 拳家的心血和汗水。现择要做些介绍。

太极拳推手的形式和方法,最早见之于文字的是清末武澄清的《打手论》: “初学打手,先学搂(音吕)、按、肘”。此用搂,彼用肘;此用按,彼用搂;此 用肘,彼用按……二人一样,手不离手,互相粘连,来往循环,周而复始,谓 之“老三着”。从这些文字中可以得知在武澄清时代太极拳推手上肢仅是搂、 按、肘的“互相粘连,来往循环”,尚未形成以搠才履挤按组成的“四正推手”和 以采拗肘靠组成的“四隅推手”,而且太极拳术语中的“寸履”字尚未出现,是用 “搂”字来代替的。

河南陈沟早期推手形式,唐豪在《太极拳的发展及其源流》(见《武术运 动论文选》,1953年,人民体育出版社出版)中有所介绍,上肢“前四手”为挪 才履挤按、“后四手”是采捌肘靠,下肢是“顺步进一步、退一步。” 1963年12 月人民体育出版社出版的《陈式太极拳》也介绍了这种推手方法,可以参考。

随着太极拳的普及和发展,推手也有很大的演进和发展,益臻丰富完美。

清代道(光)咸(丰)年间,太极拳传入直隶广平府(今河北省永年县) 后,杨禄禅、武禹襄两家及其传人在推手形式和方法上都有不少创新。武禹襄 除在太极拳理论方面有突出贡献外,又将推手演进为由搠撮挤按(内寓采拥肘 靠)和进退各三步半的活步推手。李亦畲《打手法》中有所描绘:“两人对立 作双搭手(即左手咬腕,右手扶肘,或右手咬腕,左手扶肘),搭手之足在前 (如左手搭手,左足在前;右手搭手,右足在前),一进一退,进者先进前足, 退者先退后足,至末步(即第三步),退者收前足成蓄步,进者跟后足成跟步 ……进用按挤,退用拥才履。”因这种推手“可以灵活运用,没有呆滞之弊,既可 锻炼步法和身法,同时又可练习沾连粘随……"(见郝少如《武式太极拳》,第 77页,1963年,人民体育出版社)。各地武派传人大都练习这种推手。

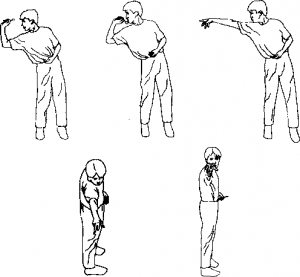

郝为真除教授进退各三步半的活步推手外,对少数弟子还教有32式散手 (又名“一时短打”),作为由推手向散手的过渡练习。由于教人不多,各地所习 名称也不完全相同,几近失传。郝为真的再传弟子陈固安根据实战需要,创编 了单双定步和活步揉手、定步和活步缠手、大才履等练习方法,进一步丰富了武 派太极拳推手教程内容(参阅《武派太极拳体用全书》,341-350) 0今年北京武 术院《中华武术大观》摄制组为我演练的武派太极拳械、推手录像,我将原来 分别练习的单、双定步,活步推手,揉手,缠手,大才履等组织成一组连贯练习 套路,由我的学生周秋生和我的孙女吴琼爷俩演练录像。把各种不同形式的推 手糅合到一起来演练,既可练习推手技巧,又可作为推手表演,也算是一种演 进吧!

由杨禄禅创始的杨派太极拳,因祖孙四代教拳,传人中职业拳师较多,所 传推手形式和方法演进也较多。除常见的“四正”、“四隅”(大才履)推手外, 杨健侯的弟子许禹生创编了定步单推手,合步不进不退的才履按推手、撮挤推 手、压腕推手(见许禹生《太极拳势图解》)。杨派传人张玉创编了合步进五退 五双推手。有的地方发展为梅花步推手、九宫步推手、圆形步推手、开合推手, 等等。约在“七七事变”前,杨派传人吴云倬创编了以搠才履挤按四手开始,四 手终结,夹杂十二路散手的双推手。后来不断有人改进增益形成一套杨派散手 对打,自“上步捶”开始,到“抱虎归山”止,共88式(见陈炎林《太极拳刀 剑杆散手合编》)。

吴派太极拳推手源于杨派,吴鉴泉的传人创编的有交叉步双推手、进退步 双推手、龙行虎步双推手、转身步双推手,还研究出一套“十三种基本手法”, (见马岳梁、徐文《吴氏太极拳推手》)。

随着时代的进展,太极拳推手的演进当然不只局限于我以上介绍的这些。 但总的来说,各派各地练习的双人推手,其手法大都没有超出搠才履挤按,采拗肘靠八法范围,主要的变化是步法,至于八法运用各家如何不同,那是另一个 问题,因为本文主要说的是推手形式的演进。

任何有生命力的文化思想,绝不是封闭的、孤立的、保守的,僵化和停滞 是一切事物发展之大敌。只有随着时代的发展,生机蓬勃,健康向上,才能激 发出无穷的创造活力,“荀日新,日口新,又日新。”(《大学》)太极拳推手是 太极拳家根据时代需求在传统基础上不断改进教学内容的具体实践,是无数太 极拳家辛勤耕耘的丰硕成果。我们考察太极拳推手的形成和演进过程时,不应 该忽略这一特点。

明代中叶,边患丛生,出现了几位卓越的军事家、武术家,抗倭名将俞大 猷是其中有很大影响的一位。俞大猷(1503—1580),字志辅,号虚江,福建泉 州晋江人,先祖俞敏跟随朱元璋打天下,受封为泉州卫百户(正六品,管辖112 人的低级军官),遂定居泉州。大猷幼年攻举子业,从《易》学大家蔡清的弟子 王宣、林福学习《易经》。1525年父亲逝世,承袭百户世职,由文转武,勤学 骑射,从精通棍术的李良钦学“荆楚长剑”,从深谙孙子兵法的赵虚舟学军事, 赵授以《韬铃内外篇》。明嘉靖十四年(1535),大猷参加武会试,中第五名进 ±,开始从事军旅生涯,抗倭戍边,戎马佳偲,历任千户、参将、总兵、都督 等职,战功卓著,名声显赫,著有《兵法发微》、《洗海边事》、《剑经》等军 事和武术著作。《剑经》一书是针对时弊,应卫国保民之急需而作,从实战出 发,便于操练,易见成效。俞氏认为“练兵必先练胆,练胆必先教习技艺。技 艺精,则胆自雄。”因当时泉州人称长棍为剑,故书名《剑经》,对棍术技法, 对武术的基本原理、原则和运用都做了精辟的论述,在中国武术发展史上起着承 前启后的重要作用。这部著作用泉州话写成,含有朴实的生活气息,得到同时 代的著名军事家戚继光的极大赏识,赞为“千古奇秘”,收入他的《纪效新书》 之中,并在军中以俞氏棍法教长枪,“收明效”。另一名将何良臣亦对《剑经》 推崇备至,说:“棍法之妙,亦尽于大猷《剑经》。”

兴起于清代中后期的武派太极拳,创始人武禹襄,直隶广平府人(今河北 省永年县)。拳技得益于温县陈清平(1795—1868),理论则源于清初山西王宗 岳,并非俞大猷武学之直接承传者。由于俞大猷的《剑经》是军事教材,其棍术

(人称俞公棍)在军队和民间广为流传,影响甚大,出身于武术世家的武禹襄与 长兄澄清(1800—1884)、仲兄汝清(1803—1887)以及传人李亦畲,李启轩 (约1835-1900)也多为学识渊博之士,了解俞大猷的武学思想并受其影响,引 入太极拳之中,是完全可能的。

俞大猷的出生地福建泉州是宋儒“闽学”的发祥地。闽学是南宋朱熹 (1130-1200)创立的一家带有地域性的学术流派,也称“考亭学派气因朱熹 生于闽,讲学于闽,死后葬于闽,闽学之名由此而来。朱熹继承和发展了周敦 颐(1071—1073)和程额(1032—1085)、程颐(1033—1107)之学,成为宋、 元、瑚、清理学的主流,使传统的儒家学派获得了新的生命力。俞大猷十分尊 崇孔、孟以及周、程、朱等先儒。他在《慨世》一文中曾说:“汉唐而下,身 心性命之说不讲,圣人之道久湮,有宋诸儒始倡之,圣道复明,如丽日当天, 功真伟矣!”朱熹以《四书》(即《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)和 《易经》为儒家经典予以整理注疏,成为后世士子必读之书。俞大猷根据《易》 理衍为《兵法发微》和《剑经》,而武派太极拳的拳论祖源于王宗岳的《太极 拳论》等文。王氏的著作也是从宋代理学家周敦颐等人学术思想中派生的。

周敦颐,北宋道州营道人,因居地濂溪,世称“濂溪先生”,著有《太极图 说》和《通书》四十篇。他与二程、朱熹等学者弘扬《易经》中的太极阴阳学 说,容纳了佛老之学的有益部分,使“贵柔持静”的思想得以发展,为清代中 后期兴起的太极拳术提供了理论基础。

经世致用是儒家的一贯思想,既讲“内圣",也讲“外王”。“内圣”是指 个人的道德修养;“外王”是研求治理国家的经世之术。武禹襄及其传人继承 了这一传统。新城王树楠在《武禹襄墓表》中写道,武氏“以才干志行为当时 大人所器重”,然而,“深自孙辟……以泽其功,而养其亲……广平人称孝友以 饬其子弟为椁染者,必举永年武氏。”武莱绪在《先王父廉泉府君行略》中也说 乃祖“惟日以上事慈闱,下课子孙,究心太极拳术为事。”

旧时因出天花致死者很多,尤以小儿为甚。武派太极拳第二世宗师李亦畲 与弟曾纶出重金从外籍医生学会种痘医术,义务为小儿种痘。广平府知府长启 善其事,捐资设局延请亦畲昆仲主其事,先后二十余年间治愈小儿万余人。武、 李甥舅的作为体现了儒者“达则兼济天下,穷则独善其身”,也就是“内圣、外 王”的风范。

儒家的“夷夏之防”和“春秋大义”在激发民族气节,反对外来侵略,捍 卫国家统一大业上发挥了重大作用。1932年武氏太极拳家李福荫等人酬资开办 “太极酱园”。武禹襄之孙武莱绪(晚清秀才,书画家)书写两首唐诗悬于酱园 门庭左右隔扇之上。一为王翰的《凉州词》:"葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上 催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。” 一为王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》: “寒雨连江夜人吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”因 日寇入侵在即,悬此二诗提示练太极拳者应有抗敌御侮、保卫家国、征战沙场 的无畏精神,以身报国的豪迈之情。抗战开始后,以武派太极拳作为教学内容 的永年省立十三中学的师生有不少人投笔从戎,驰骋沙场,杀^^报国,成为我 党我军的优秀干部。因年龄较大未能参军的李福荫老师陷居在家教子侄读书练 拳,不再到永年省立十三中学任教。1940年伪县长何某请他教拳,坚辞不就, 体现出儒者的高风亮节。

俞大猷的技击观点,如:顺人之势、借人之力;以静待动,后人发,先人 至;腰力为上,手力次之;刚在他人前,柔乘他力后;知拍任君斗等等,对后 世各家武术均有不同程度的影响。

武禹襄及其继承人大都为学识渊博的知识分子,他们研习太极拳是以追求 学术为目的,非为谋名牟利,具有精益求精之心,而不为世俗利益、门派家族 成见所囿困,故能吸取百家之长,为我所用,总结出许多脍炙人口的理论,丰 富了太极拳的理论宝库,后世许多太极拳家俱受其膏馥。武蔼襄、李亦畲所著 拳论中有不少观点不仅与俞大猷相吻合,而且深化了这些观点,形成一套完整 的理论体系。如俞氏武技重视整体发力,武派太极拳也重视整体发力。但如何 做到整体发力?武禹襄首重身法合度,规定了 “身法八要”:提顶、吊裆、涵 胸、拔背、松肩、沉肘、裹裆、'护腌。到第四代传人郝月如老师又总结前人心 法,增加了腾挪、闪战、尾闾正中、气沉丹田、虚实分清,还做了具体解释。 他强调“各条身法必须一一求对,结合起来只有一个身法,一处不合,全身皆 乖,所以身法是永不许错的。虽千变万化,总难越出此身法也。”(引文见郝月 如《武式太极拳要点》)

身法是根本,但光有正确的身法还不成,武禹襄在《十三势行功要解》中 进而提出“立身须中正安舒,支撑八面。”在《太极拳解》中再一次强调“立身 须中正不偏,方能八面支撑。”这是根据孔子对为政者提出的要求“其身正,不 令而行;其身不正,虽令不行”衍化为太极拳发劲要领的。这是整体发力的根 基。整体发力的顺序和体现,在《十三势说略》中武禹襄明确地指出:“其根 在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指。由脚而腿而腰,总须完整一气,向前退 后,乃能得机得势……”这一整体发劲的说明和练法,不仅后世太极拳家奉为 经典,也为其他武术家所借用。

俞大猷提出的“顺人之势,借人之力”与舞阳盐店《打手歌》中的“引进 落空合即出,沾连粘随不丢顶”有近似之处,说明二者都是从实战出发得来, 而非向壁虚构,闭门造车。如何做到“顺人之势,借人之力”?武禹襄在《太极 拳解》中总结出一整套练功方法,对身、心、气、神的主次关系以及具体要求 都有交代,提出“务要从人,不要由己;从人则活,由己则滞”的实践窍要, 只有“舍己从人”才能“引进落空”,“顺人之势,借人之力”。在与敌对峙时, “要彼不动己不动,彼微动己先动”,“后人发,先人至”。然而“粘依能跟得 灵,方见落空之妙”。“力从人借”(即借人之力),尚需“机由己发”。其传人 李亦畲在《走架打手行工要言》中更具体地阐释了这些功法。

俞大猷有一句名言:“知拍任君斗。”与人较技掌握住对方的攻防虚实(节 拍)才能克敌制胜。武派太极拳家从实战出发对掌握节拍更有独到之处,在 如何掌握走架打手的节拍时,武禹襄首先提出在起、承、转、合四个节拍 中,“始而意动,继而劲动,转接要一线贯串。”进而总结出“敷、盖、对、 吞”《四字秘诀》。李亦畲总结出“擎、弓、松、放”《撒放秘诀》,郝月如等 总结出“听、弓I、化、拿、发”《五字秘诀》,都是“知拍任君斗”的具体实践 心法。为了具体贯彻这些心法,武派太极拳走架要掌握好起、承、开、合四个 节拍。郝月如老师说:“走架每一势要分四字,即起、承、开、合是也。一字 一问对不对,稍有不对,即速改换,差之毫厘,失之千里。能领悟此意!行住 坐卧皆是太极,学者不可不详辨焉!”可见平时和与人较技时掌握节拍之重要。

明代中后叶,是我国军旅武艺鼎盛之时,有关武艺专著也应运而生。俞大 猷、戚继光、程冲斗、吴修龄等人的著作,对当时和后世都有很大影响。入清 之后,因时代有异职业不同,杨炳、王宗岳、茬乃周、武禹襄、李亦畲等人的 著作虽然不同于明代诸家,但都是在中华民族优秀传统文化指导下写出的,因 此强调个人品备修养,发挥经世致用思想,充满爱国情操,积极向上精神,则 是一脉相承的。在技击上,从实战出发,讲求实践实用,不尚花法,不造势作 秀,不故弄玄虚,也是一脉相承的。我们今天研究太极拳应当重视这一史实, 如此,才能古为今用,让太极拳为社会主义建设服务。

几年武术书刊文稿中,有的对武林先贤事迹及某些论述多有失真之处,

如不及时澄清,将会以讹传讹,既贻误后人,也会给武术史的研究带来诸多麻 烦。现就所知,择要辨惑,并就证于方家。

杨派太极拳鼻祖杨禄禅到北京开山授拳的缘起,各种文章,众说纷纭,莫 衷一是。有说是因“端王府”在河南的粮银为盗贼拦截,邀杨禄禅相助,到北 京后当了王府教师的;有说是因杨班侯在京设场教拳,无力维持,禄禅才去京 亲自传艺的……其实这些说法都与事实不符。杨澄甫在他编的《太极拳使用法》 一书中对乃祖到北京教拳的始末,曾有较为详细的记载。他说"……京西有富 翁庄宅如城,人称为小府张宅。其人爱武,家有镖师三十余人,性且好学,闻 广平府杨禄禅名著,托友武禄青往聘。及请至,张见其人瘦小,身未五尺…… 身着布衣,遂招待其礼不恭,宴亦不盛……张不悦曰:’常闻武哥谈先生盛名, 不知太极能打人乎?’禄禅知谦不成,遂曰:’有三种人不可打……钢铸的、铁 打的、木做的,此三种人不容易打,其外无论。’张曰:'敝舍三十余人,冠者 刘教师,力能举五百斤,与戏可乎?’答曰’无妨一试。’刘某来式猛如泰山, 拳风飕声,临近,禄禅以右手引其落空,以左手拍之,其人跌出三丈外。张抚 掌笑曰:’先生真神技矣!’……”于是禄禅遂留此教拳。后清廷新贵、王公、 贝勒多受从业、禄禅名遂大噪,旋任旗营教师。

杨澄甫文中“武禄青”系武汝清之误。汝清和禄禅是同乡,是太极拳一代 宗师武禹襄的仲兄,亦曾向禄禅问艺。他是道光二十年(1840年)庚子科进士, 遂留京师供职,后官居刑部四川司员外郎,故得以引荐禄禅于京西富翁“小府 张宅”授拳。禄禅生于嘉庆四年(1799年),至道光二十年,已四十有一。汝清 引荐他到京西张宅教拳,当在此后数年间,即禄禅四十余岁时。禄禅次子班侯 生于道光十七年(1837),禄禅到北京教拳时,班侯尚系儿童,焉能先在其父在 京设场!可见此说之不可信。

禄禅晚年之弟子王兰亭曾执役于端王载漪府。清谆亲王奕垸的次子载漪自 幼好武,为西太后赏识。适值瑞敏郡王奕志殁后无嗣,西太后就让载谎过继给 瑞敏郡王为子,光绪年间封为“端郡王”,世称“端王”。可知说禄禅为“端王 府”相邀护镖至京之事也不可信。

《太极》杂志试刊有一篇《杨露禅先生学拳说》,汇集了不少有关杨禄禅的

史料,对人们考究杨禄禅的身世有一定裨益。由于杨禄禅的生平缺乏翔实的文 字传记和实物资料,有关他的经历大都是后人的追忆,难免有道听途说和虚无 缥缈处。如不考察其历史背景、资料来源,进行去伪存真地筛选,而只一味 有闻必录,或有录就信,反而会使杨禄禅的身世扑朔迷离难以弄清。本文试就 《杨露禅先生学拳说》中的有关杨禄禅的史料做一初步分析,以供读者参考。

一、杨袜样的名和字

1.杨禄禅的名讳

杨禄禅的名讳,多数记载是“福魁”,但亦有少数写做“福同”的。此名最 早见于清人武莱绪写的《先王父廉泉府君行略》和佚名氏的《武禹襄传》中; 民初出版的《永年县志•拳艺论》也载禄禅名杨福同(见《太极》创刊号16 页)。近年出版的《杨澄甫式太极拳》也说:“杨福魁,又名福同。” “福同” 之名,仅此四见,而且都出自永年人写的作品中。据此,我认为杨禄禅的正式 名讳应是“福魁”,“福同”之名可能仅在原籍用过,所以知者较少。

2 .杨禄禅的字

杨禄禅的字过去写得比较庞杂,有禄禅、禄廛、露禅、露蝉,等等。哪个 可信?这只要对我国古代人的本名和表字的关系稍做分析,就可得知。新中国 成立前,凡有点社会地位的人,大都于本名之外,另起一个“字”。这“字”不 是随便起的,要和本名息息相关,以之表达本名的意义,所谓“名以正体,字 以表德”者即是。在结构方面也形成了一定规律。据《博采珍闻》记载,古人 “名”和“字”的格式大体有以下十种:

(1)并列式:“名”和“字”是同一属性的两种形态或两个方面;(2)连 贯式:即一个双音词的词头词尾分别做一个人的“名”和“字” ;(3)注释式: ,,名”和“字”之间有着互助的功能;以)对立式:“名”和“字”的含义相 反;(5)纵横式:“名”和“字”分别为经向和纬向;(6)因果式:“名” 和“字”之间,是因果关系;(7)推理式:由“名”可推断出“字”所表示的 含义;(8)借典式:即“名”与“字”之间包含着一个典故,或某一经典上的 一句话;⑼同一式:“名”与“字”用同一字;(10)综合式:“名”和 “字”之间含有多种关系。

以“字”表名,虽然体例繁多,但总的原则是用“字”来表达本名的含义, 所以“字”又称“表字”。如武派太极拳创始人武禹襄,本名河清,取典“黄河 清而圣人出” 一语。河清海晏以喻时和岁丰天下太平。大禹是古代的治水专家, 故以“禹襄”做“河清”的表字。又如李亦畲,本名经纶,取典于《周易上经• 屯》:“象曰:云、雷、屯;君子以经纶。”经为经纬,纶为纲纶;用以比喻策 划经营。本名的含义是以天下为己任,负起策划治理国家的大事。取字“亦 畲”,“畲”是垦种过三年的熟田。“亦畲”的含义是也可种田。名和字相连, 取儒家“达则兼济天下,穷则独善其身”之意。亦畲次弟启轩,名承纶,其名 和字的含义显然是采用了 “承前启后”这句成语。以上三位的本名和表字都属 于“借典式”,所不同者,李亦畲的“字”是采用的“对立式”(“字”和“名” 反义,如韩愈字退之,朱熹字仲晦,都属于此例)

了解了 “名”和“字”的关系后,回过头来我们再试析一下场禄禅的“名” 和“字”。杨禄禅的本名不管是“福魁”还是“福同”,都是以“福”为主。何 谓福?《本经•洪范》称富、贵、寿、考、德为福,故福、禄、寿等字在古人 取名字时经常采用。明乎此,可知杨福魁的字应以“禄禅”为是。“禅”者传 递也。《庄子•寓言》:“万物皆种也,以不同形相禅。”(万物都可以派生出新 的事物,以不同的状态相传代)以福禄并称,在“名”和“字”的体例中属并 列式(“名”和“字”为同一属性,如周瑜字公瑾,瑜、瑾都是玉器),如改为 露禅、露蝉,“露”和“福”并无关联,和“福魁”本名毫不相于,不符“字 以表德”,所以杨福魁的“字”应是“禄禅”,这样才合体例。那么,何以多种 资料中多写做“露禅”?因禄禅生前并非显赫人氏,只是民间一普通拳师,随着 太极拳的日益弘扬普及,禄禅也声誉日隆。后人在追忆他的经历时,将其表字 误书为“露蝉”、“露禅”,这是极其可能的。类似的事例如形意名家李飞羽, 字能然,世人尊称“李老能”。由老能又讹传为“老农”和“洛能”,直到今日 还有不少形意拳的爱好者(甚至是研究者)还误认为“老农”、“洛能”是李能 然的本名,而不知是后人的讹传。

“必也正名乎”?实有必要。杨禄禅是近代太极拳的奠基人,是弘扬太极拳 的功臣,其本名和表字应当正确无误。永年是杨禄禅的故乡,《太极》杂志应 当肩负起这一任务,利用永年县人文荟萃之优势,花些力气把太极发展史上这 位重要人物的“名”和“字”弄清楚。

浏览635次