图势与注诀皆显示:这三十二势拳法,既含有踢法、打法、 拿法、跌法,还含有上箫下取、低^高取、闪箫巧取之妙招。这 些都是散手招法的突出特点。

由以上分析可见,“拳经三十二势拳法”是戚继光从民间多 家拳法中精选了的32个散手招法,按他所要求的“上下周全、 首尾相应”的技法原则和“势势相承”的整编原则,经重新组编 而绘成的32个图势。每一图势只表示该散手连环招法中具有关 键提示性的一个藏变招势,并不是散手演变的全部动作。正因为 如此,各图势所隐含的变化更是“微妙莫测”,使人难以按图索 骥,而那些隐于内不显于外的应变招法,若非口授身传则不可 得,所以,戚继光则不无自得地称其为“人不得而窥者谓之神!” 这就是“戚氏三十二势拳图”之价值与精妙所在。在此训练士 卒,不仅可促其“活动手足,惯勤肢体”,更重要的是掌握“遇 敌制胜,变化无穷”的格斗技能。综上分析表明,“戚氏拳经” 对古代拳法及拳理的总结、提炼与创新之成就,都是首屈一 指的。

在分析“戚氏拳经"之成就同时,很有必要对民国初年出版 的一部《拳经》中所载“太祖长拳三十二势图"作一辨析。

《纪效新书》于明嘉靖时出版后,明清版有关典籍对《拳经 捷要篇》内容及三十二势拳图多有转载,但并未造成混乱。时至 辛亥革命不久,随着社会的变革,武术又步入新的发展时期,民 国七年(1918年)秋,上海大声图书局编辑出版了一部《拳经》 (下称“民初拳经”)为上下两册,由刿溪李肃之缮校,加印多 次,流传较广。此书上册卷二中,载有所谓“太祖长拳三十二势 图” 一辑,经考证此图实为仿“戚氏拳经”三十二势拳图摹绘改 名而成,并不是所谓的“太祖拳图”。这不仅造成了源流上的混 乱,更有甚者,“民初拳经”编辑为了将“戚氏拳图”改头换面

成“太祖拳图”,竟然将“戚图”所显示的武技势法随意篡改, 弄得势不成势,法不成法,纸漏百出,错乱不堪,因而必须廓清 本源,指明谬误,否则不能消除其对武术发展的负面影响。

关于“太祖长拳”问题,戚继光在《拳经捷要篇》中提到 “宋太祖有三十二势长拳”,但并无该拳图像;唐顺之在《武编• 拳》论中也提到“赵太祖长拳多用腿” 一句,亦无该拳图。这是 最早提到太祖长拳的两篇权威典籍,据此可以断定,“太祖长拳” 确曾有过,但是,“太祖长拳三十二势图”则并不存在。

关于“戚氏拳图”的创编,乃抗倭战争需要使然,也是明代 武术蓬勃发展的必然结果。戚继光为便于士卒对“各家拳法兼而 习之”,“故择其拳之善者三十二势",“绘之以势,注之以诀,以 启后学",如是始有戚氏首创之三十二势拳图传世。既然戚氏拳 图乃精选荟萃明代各家拳法之长的新作,其中当然会含有太祖长 拳的部分招势,但这绝对不等于原来民间流传的“宋太祖三十二 势长拳这关系到武术的源流与发展问题,必须先弄清楚。然 后,还须进一步剖析“民初拳经”之“太祖拳图”所暗含的主要 问题。

从“民初拳经”的主要内容来看,书中也辑录了不少有一定 学术价值的文字资料,但是,唯有所谓的“太祖长拳三十二势 图”却是最糟的冒充货色。由于“戚氏三十二势拳图”范本较 多,如明清版《纪效新书》以及《武备志》、《三才图绘》等都有 收录,1988年人民体育出版社出版的马明达点校本《纪效新书》 记载亦详。若将“民初拳经"中的“太祖长拳三十二势图”与各 范本所载“戚图”加以比较研究,则“民初拳图"之错乱与作弊 痕迹暴露无遗。

先就拳势名称而论,所谓“太祖长拳三十二势图”的各势名 称及顺序,竟然与“戚氏拳图”的各势名称及顺序完全相同,起 于懒扎衣,终于旗鼓势。这绝非偶然巧合,乃编者抄袭后无法变 更所致。所不同者,戚氏拳图未命总名,而“民初拳经”之编者

却为其抄袭的戚氏拳图加上一个“太祖长拳三十二势图"的假 名,这虽然可以蒙骗某些习武人,却经不起行家的考证辨识。此 外,该编者还将三个势名各改动了一字:第三势,原探马改为控 马;第十一势,原抛架改为拖架;第十八势,原倒插改为倒捉。 该编者只顾妄改字义,殊不知因字义的改变,必然搞乱原图势技 法要义的准确表述,同时也暴露了遮掩作弊的痕迹。

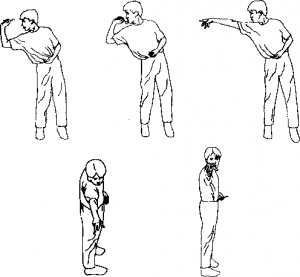

再就拳图特点而论,抢眼一看,“民初拳经”中的“太祖长 拳三十二势图”之一般形象确实不同于“戚氏拳图”。表现在三 方面:第一,从画面布局来看,戚氏拳图各势都配有注诀文字四 句,太祖拳图只有势名而无配文;第二,从人物衣着来看,戚氏 拳图为明代士卒习武之形象,头裹束发布巾,脚穿软底长套布 靴,赤膊长裤束腰带;“太祖拳图”则为民国初年普通百姓刚剪 掉辫子后的一般习武人形象,头留浅发,脚穿平底浅邦圆口布 鞋,赤膊长裤束腰带;第三,从图像的拳势动作来看,太祖拳图 与戚氏拳图相比,多为相似而不相同。由以上三点看来,两种拳 图似乎并无关联,何来摹仿可言?但其实不然,上述不同点只是 表象,也是该编者用来懵人的一种花招,若从古代拳图所应显示 出的势与法这一根本特点加以考察分析,“太祖拳图”抄袭“戚 氏拳图”之痕迹便随处可见了。戚氏所绘三十二势拳图,乃名将 与武术大家的精心之作,各图势所显出的技法特点,无论是手 法、身法、步法及眼神等,都画得非常突出而传神。“民初拳经” 之编者竟然妄图借此再用改变某些动势画法的拙劣手段,欲达改 头换面之效果,其结果只能是弄巧成拙,纸漏百出,以致造成所 谓的“太祖长拳三十二势图”在动作表现上,或两脚左右错位, 不成步势者,共有十一势;或手势失法,不含墙户者,共有四 势;更有甚者,第十八势“倒插势”原本是一妙招,“戚图”表 现妙极,而“太祖拳图”此势仿戚图不成,竟然将图像的两臂之 肩关节及两腿之腕关节与头颈及胸背全画反了,显出一幅怪体人 形象,这还了得!而与“戚图"较吻合的只有第二、四、十六

二十、二十五、二十六、二十八、三十一、三十二等共九势。.上 述“太祖拳图”势法表现上的严重错乱,其负面影响将是深远 的。造成这种恶果的主要原因,除该编绘者有意作弊之外,在摹 绘“戚图”之精要方面,武技知识与绘画技巧两不逮也是主因。

我们在研究《拳经捷要篇》之成就的同时,特意将“民初拳 经"中有牵连的所谓“太祖长拳三十二势图”所涉及的源流与技 法混乱等学术问题,一并进行研究分析,以期有助于武术研究的 深入发展。

(三)《拳经拳法备要》统论长拳短打,宗少林而融百家

《拳经拳法备要》原来流传于世的为手抄本,先后有过两种。 前有“海陵度我氏藏本”(简称“度本”),后有“光绪二十六年 王某手录本”(简称“王本")。“度本”在民国十六年(1927年) 由上海国技学社改名为《玄机秘授穴道拳诀》翻印出版,80年代 香港锦华出版社又翻印。“王本”在民国二十五年(1936年丙子) 经罗振常作序、由螺隐庐以《拳经拳法备要》为书名印行。本文 所据为嶂隐庐印本。

著名武术研究家唐豪先生于20世纪30年代对此书成书之源 作过考证研究,他为此访问过少林寺,得到了西塔历代僧侣墓碑 的拓本,见到从明末到清初的墓碑上所刻法名都属“玄字派", 与此书所记“玄机和尚”辈分一致。据此唐豪认为,此拳法可能 是由玄机和尚先传给陈松泉,陈松泉再传给张鸣翳,张鸣雾又传 给张孔昭的。唐豪还以张鸣鹑在序文中写了明代兵乱的情况,推 测张鸣翳和陈松泉是明末人,玄机和尚当然是明代人了,而这又 与少林寺的史实相符。唐豪对此书的研究结果,收编在《中国武 艺图籍考》中。

以上皆是权威考证,本文当无须赘言。然而,据嶂隐庐印本 罗振常所作的“拳经序”,开头就对此书的成书之源、尤其是编 撰者究竟为谁的问题提出了质疑,且颇有道理。其文曰:“拳经

拳法备要各一卷,传抄本,其法为少林宗派,据其题名则张孔昭 撰、曹焕斗注,按其内容则孔昭之法,焕斗述之。非孔昭原著也 ……其拳法备要不署张名,图又为曹所补,似全为曹作。然拳经 中'双管秘法,后附张先生原歌诀,可见拳经亦非张氏原文也。”“罗序”所质疑点,值得认真推敲。然而“罗序”亦未就此 书的编撰者为谁的问题作出明确考定。显然,此书成书之源尚不 清楚,仍有深入考证之必要。为此,我们在认真研究了上述两种 不同论点的原由之后,仅依据嶂隐庐印本中所存史料信息及曹焕 斗所作序文,进行了深入的分析与考辨,从而得出了比较符合史 实的全新而明确的结论。

首先必须指出,由“王本”翻印的焯隐庐印本,没有涉及如 唐豪所引证的此拳法最早传承人陈松泉其名,也没有张鸣翳所作 序文。因此尚难断定其传承关系就是由“玄机和尚传陈松泉,松 泉传张鸣翳,鸣鹑传张孔昭”的。我们分析,唐豪所据或为“度 本”的翻印本,虽然我们尚未见到“度本”是否另有所云。从嶂 隐庐印本考察,书中载有唯一的一篇“注张孔昭先生拳经序”, 其作者不是别人,正是乾隆年间最终完成此书的编辑、夹注及配 图者,并且又是此拳法的传承人曹焕斗!由此可见“曹序”所具 有的权威学术价值。唐豪在考其成书年代时亦据此序为证,然而 “曹序”对此书成书之源则另有所云。

乍一看。“曹序”似乎也没有明确记述此书最早的编撰者为 谁,但序文及书中有关注述所含史料信息对此已有交代,只是行 文较为隐讳而已。曹焕斗在序文中叙说他是如何得到前人留下的 《拳经》时刻意说到撰书人。其文日:“余……年十八,得孔昭先 生从余族高伯祖在壶关县任中所撰拳经,藏之馆中,如获异宝。” 这是一句颇为含混不清而又值得认真研究考辨的关键之语,若就 此语简单而论,似乎可以理解为拳经之撰者就是张孔昭,且“曹 序”的标题也表明是为“注张孔昭拳经”而作,但认真推敲就会 发觉问题不少,这里姑且不重复民国年间罗振常为嶂隐庐印本作

序所指出的这方面问题。我们分析认为,如果撰者是张孔昭, “曹序”完全可以直书为“得孔昭先生所撰拳经”,勿须绕着弯子 谓“得孔昭先生从余族高伯祖在壶关县任中所撰拳经”,此其一; 那么,可否解释为是张孔昭在随从曹氏先辈官员赴壶关县任中所 撰呢?显然也不是,张孔昭是当时当地的武术大家,“其时从学 者甚众”,随赴县任有何贵干?退而论之,即便如此,作为曹氏 第五代孙而又是百多年后此拳法继承人的曹焕斗,若在序中扬祖 宗为官之尊、抑师祖传艺居次,那是很不符合封建礼教尊师重道 之常理的,此其二;从拳经署名而论,曹焕斗为张孔昭作的署名 是“横秋张孔昭述”,而不署成撰著,这是意味深长的,所谓述, 是传述、讲述之义,而非撰文,这应当是明白无误的,此其三; 再从构成《拳经》第二大部分内容的总标题“张横秋先生传授习 练手法秘要”而论,这样命题就足以说明是“孔昭之法,弟子述 之,非孔昭原著也”。以上分析可以认定,张孔昭作为清代初期 传授此拳法的一代宗师,并不是拳经的撰文人。撰者究竟是谁 呢?我们经过反复研究考辨认为,拳经的最初撰稿人不是旁人, 就是张孔昭之徒——“曹序”作者曹焕斗的“高伯祖"曹某!考 定的根据还是“曹序”中那句含混不清的关键之语,研究此语含 混不清的原因,一是行文绕了个大弯子,二是隐讳了曹氏高伯祖 之真名,三是此抄本在长期的辗转传抄过程中,将这句话语中的 一个字弄错了,句中的“徙"字很可能是“徒"字之误!由于繁 写的“彳免”字与师徒的“徒”字字形相近,这一字之误是造成语 义含混不清的最关键之点。若按从字分析语义,必然导致是非混 淆;若将“从”字还原成“徒”字,这句话就是“得孔昭先生徒 ——余族高伯祖在壶关县任中所撰拳经。藏之馆中”,如是语义 自然通顺,柳暗花明,一切如故。因此说从学于张孔昭的曹某, 即曹焕斗的高伯祖才是拳经最初成文的撰写人。

我们在考定“雀”字是“徒”字之误时,并非凭空猜想而 得,而是挖掘书中所存信息找到了考辨依据。曹焕斗在为

经》“下盘细密秘诀”所作注文的开头就说:“吾家自张先生相传 至今,百余岁矣。”这已说明,曹氏先祖于百多年前就得到了张 孔昭的直接传授,而受传者为谁呢?当然就是“曹序”所称的 “余族高伯祖”啰!这充分证明了张孔昭为师、曹氏“高伯祖” 为徒的传承关系;同时也证明了 “雀”字乃“徒”字之误。所谓 “高伯祖”即“高祖”,就是上溯五代的祖先,若按平均25年〜 30年一代计算所距年代由“高祖”至曹焕斗五代约为125〜150 年,这与上文所引“吾家自张先生相传至今百余岁”相吻合。 “曹序”作于乾隆四十九年(1784年),由此上溯125或150年, 是为1659年或1634年,也就是清初顺治十六年或明末崇祯七年。 据此推测,张孔昭和曹氏高伯祖都应是明末至清初人,拳经初稿 当撰写于清初顺治或康熙初年。

以上论证了曹氏高伯祖才是最初的拳经撰稿人。那么,曹焕 斗在最终完成拳经的编辑、注释与配图、作序时,为何要隐讳祖 先之真名而又绕着弯子表述其与此书的渊源关系呢?这个有趣问 题也该研究。我们分析认为,简单说来,或许是顾忌其高伯祖为 官之尊,不便在拳书上直署真名,然而曹焕斗的拐弯表述法,既 突出了张孔昭作为一代宗师的至尊地位,以彰师德;同时又显耀 了曹氏祖先著书立说与传承之功。曹焕斗如此安排可说是恰 当的。

唐豪对此书的考证,陈松泉、张鸣鹑是最早的两位传承人。 前已述及,蝉隐庐印本不涉陈松泉其名,不予论析。至于张鸣 翳,是另有其人抑或就是张孔昭?考证尚缺依据,经分析我们倾 向为后者,即张呜翳就是张孔昭。因为嶂隐庐印本中只有一处一 次涉及此名,拳经正文开头“引语”中载:“至于张鸣翳者,生 平极好武艺……”,此外再没有涉及张鸣鹑之名。联系到曹焕斗 作“注张孔昭先生拳经序"的开头所写“吾邑张孔昭先生曾遇异 人传授,其术独臻神妙”句,序的最后所写“于以上追孔昭先生 之真传”句,以及构成《拳经》主体两大部分内容之一的“张横

秋(孔昭)先生传授习练手法秘要”等情分析,可以认定张鸣翳 就是张孔昭,并非另有其人。至于说唐豪曾见到张鸣翳为拳经所 写的序,虽然我们尚未看到此序,但是张鸣翳(孔昭)为弟子撰 成拳经后而作序,当是情理之中的。

唐豪先生对玄机和尚的考证是充分而有说服力的,我们完全 赞同。至于说到此书“内容是少林寺玄机和尚的拳法秘诀”,我 们认为这是不全面的,因为构成拳经内容的第一大部分才是“少 林寺短打身法统宗拳谱”,当然其他部分内容中,也有涉及玄机 和尚的,但从此书全部内容考察,有很多来自民间多种拳法,诚 如拳经正文引言所说:“至于张鸣鹑者,生平极好武艺,于是挟 重资,游海内,遍访名家。或慕其下盘之善而效其下焉;羡其上 架之美而学其上焉。兼而习之,久而化之,遂独成其一家,真所 谓善之善者也。”正因其如此,所以我们认为此书内容是“宗于 少林而融百拳之精”广

九、《茬氏武技书》的拳学成就与特点

在对明靖武术典籍所作的拳学系列研究中,继明代唐顺之著 《武编•拳》、戚继光著《纪效新书•拳经捷要篇》和清代曹焕斗 总成《拳经拳法备要》之后,乾隆时人芸乃周著《甚氏武技书》, 被本课题组列为拳学系列研究的第四部文献。

《茬氏武技书》的主要特点在于,具体论述了拳技与中气内 外兼修、形气合炼之学理与方法,而且源流清楚,学理新奇,论 点有据,皆臻实践。若从武术发展史的角度分析,这是古代武术 典籍中第一部着重讲究并明确记述内炼精气的拳学专著。然而, 由于此书流传环境相对封闭,加之文字晦涩,文意难明,其技理 精义与学术价值,至今尚未得到应有的探究与开发。近70年来,注:该文刊于《武汉体育学院学报》1998年第1期

虽然有少数学者偶尔论及甚氏拳学,但都缺乏对其技理成就的深 入探讨,甚至于因缺乏深入研究而对其学理形成的某些方面匆忙 作出了臆断之论,致使《甚氏武技书》中最为宝贵的技理精要, 几被忽略而濒于失传。有鉴于此,本文将侧重于对武术技理精要 进行探讨,以期引起武术学术界对《菩氏武技书》的认真关注与 积极探索。

《甚氏武技书》作者芸乃周(1724—1783年),字纯诚,河南 汜水人,在兄弟间排行第三,乡人直呼其名为“芸三”。茬乃周 出身书香门第,自幼熟读经史,通晓《易》理,热衷武技,研习 精深,是一位文武全才的武术大家。其长兄芸佑周是著名《易》 学家,所作《周易讲义》被收入《四库全书》。正是基于家学渊 源和武学素养,甚乃周所论拳理多融入《易》学之精蕴。

《甚氏武技书》自创编成文开始,就有手抄本在当地习练者 中辗转流传,起初未定书名,只是将70余个小专篇论文辑成前 后两部,前部名《培养中气》,后部名《武备参考》,而当地习练 者直称其为“甚家拳”。到了甚乃周的5世孙甚德普,将此艺传 授给汜水袁宇华,袁在1921年任镇嵩军拳技教习时,始将上述 传抄本公诸于众,陕西人冯超如得此抄本后,曾在陕西教育图书 社出版排印本,后又以此部本见示于武术史家徐哲东先生。徐哲 东于1932年据陕印本稍作整理,重新编订为6卷74篇,正式定 书名为《甚氏武技书》,于1936年12月交由南京正中书局出 版发行。

“茬氏武学”在总体上首重“中气”之研炼。这在武术发展 史上是一个全新的治学观念,它不仅反映出作者独特而新颖的武 学思想,同时还反映出当古代武术进入到清代盛世之时,由于当 时的社会历史发展特点和传统文化氛围的滋润,已经有武术学者 在深入思考着武术在继续传衍发展进程中必然要涉及的一个根本 问题一武术习练者自身的“中气"培养问题。这也表明,在清 代民间武术不断向深层发展的关键时期,许多武术习练者不仅要 研习搏斗技艺,同时更需要注重研炼内在的精气神之学,以求达 成神形兼修、外强内壮之功效。甚乃周显然是基于这一思考,最 先明确提出并创立了以“培养中气”为主旨的新型武学,又对有 关“中气”之学理及运炼之方法,紧密结合武术技艺特点进行了 全面、系统、深入的研究,构建起一门全新的以形气合炼为特点 的拳学体系,从而促成了古代武术尤其是拳学,在拳功特点与学 理结构上,都升华到了一个新的境界。

《甚氏武技书》的学术特点主要体现在两大方面:一是以 “培养中气”为主导的拳学理论;二是以“二十四字”单字含义 为特点的独创拳法。在全书所含74个小篇题中,论拳理者为64 篇,专论拳法者6篇,还有4篇论述枪、棒、剑,可见学理之论 是茬氏拳学的主体。学理篇按实质内容又可分为“中气”之论与 拳技之论,其特点是:凡论中气,皆紧密结合拳技加以阐述,不 尚玄说虚言;凡论拳学技理,都是以中气学理为主导以释拳艺之 精,由此构成了 “菩氏拳学”的主要成就和基本特征。《书》中 60多个学理论述单篇,每一篇都论述着一个或多个关于中气运炼 与拳技学理的问题,概其精要则体现为如下各点,即:“中气” 学说的理论根据;武术拳功与中气运炼的内在渊源;精气神运炼 要领;拳技学理精要等。下面引录《书》中有关专篇之原文为 据,分别加以评析。

“中气”学说的理论根据

全书第一篇文为《中气论》,专论人体中气之根源,这是全 书之纲领,立论之主旨,阐明了中气学说的理论根据。什么是 “中气,,呢?文论首先指出:“中气者,即仙经所谓元阳,医者所 谓元气,以其居人身之正中,故武备名曰中气。"这说明:中气 学说的理论根据,首先是源于中医学说和道教内丹学经典。芸乃 周接着指出:“此气即先天真乙之气,文炼之则为内丹,武炼之 则为外丹。然,内丹未有不借外丹而成者也。”作者明确提出了

“形气合炼”之学有“文炼、武炼”之分和“内丹、外丹”之另U, 着重强调了 “内丹未有不借外丹而成”的关键论点。这是一个非 常重要的学术观点,涉及“炼气"的根源问题,是指导练功实践 的真知灼见。为什么呢?文论接着进一步论道:“盖动静互根, 温养合法,自有结胎还元之妙。”同时还从相反的一面作了论述, 指出:“俗学不谙中气根源,惟务手舞足蹈,欲入元窍,必不能 也。”斥责了粗俗之徒练功时不谙中气根源之非。为了深入论述 “中气”的特殊重要性,作者又从人体生命形成初始期所涉及的 先天性诸要素而展开论述。文谓:“人自有生以来,禀先天之神 以化气,积气以化精。当父母媾精,初凝于虚危穴内。”此“虚 危穴”的部位和生命活化功能又有什么玄妙呢?文谓:“虚危穴 前对脐,后对肾,飞上飞下,飞左飞右,不前不后,不偏不倚, 正居人一身之当中,称天根,号命门,即《易》所谓太极是也。 真阴真阳,俱藏此中,神实赖之。”这就将“中气”与“虚危 穴”、太极学说的阴阳之道、动静之机,串连起来。

以上几节引文,是《中气论》的前段,也是其主体文论。后 段文论是依据中医学关于脏象、经络、气血与筋骨皮肉之间的依 存关系,对“中气”的生命活化功能再作详论,这里就不转引 了。《中气论》最后的结论文认为,中气与人体生命攸关,称 “原不可须臾离也”。并结合习武论道:“武备如此,炼形以合外, 炼气以实内,坚硬如铁,自成金丹不坏之体,则超丹入圣,上乘 可登,若云敌人不惧,尤其小焉者也。”此论表明作者以武术家 的学识素养,倡导“培养中气”的良苦用心。

武术拳功与中气运炼的内在渊源问题

芸乃周指出,培养中气是充实精与神的关键,而精与神的合 一,又是充实气力的根本。故作《聚精会神气力渊源论》篇展开 系统论述。首先论述了人体“精、气、神”三者之间的生命活化 关系,文谓:“神者,气之灵明也,是神化于气;气无精不化,

是气又化于精矣。”甚氏接着从人体先天遗传到后天水谷滋养因 素,进一步阐述精气神的关系,文谓:“盖人之生也,禀先天之 神以化气,积气以化精,以成此形体。既生以后,赖后天水谷之 津液以化精,积气以化神。结于丹鼎,会于黄庭,灵明不测,刚 勇莫敌,为内丹之至宝,气力之根本也。”此节文须留意的是, 关于精气神三者的互动演化程序,在先天、后天两种环境中是不 同的,但却有相辅相成的特点。文论还把精气神的凝聚同气力之 根本关系,明确提了出来。接下来作者又深入一层,从气血的阴 阳属性和神虚精实特点,论述了精神与气力的紧密关联。文谓: “敌气无形,属阳,而化于神;血有质,属阴,而化于精。神虚, 故灵明不测,变化无穷;精实,故充塞凝聚,坚硬莫敌。神必借 精,精必附神,精神合一,气力乃成。夫乃知气力者,即精神能 胜物之谓也。无精神,则无气力矣。”这里把“精、神”与气力 之间的内在渊源,讲得十分清楚。

历来的习武人都非常讲究气力功夫。由于人体平常之本力有 限,出击时又常显笨拙,因而探求增强功力的锻炼方法和发放技 巧,就成为武术学者们的一大主攻目标。芸氏拳学基于中气培养 之学理而提出的气力之根本在于聚精会神的精要论述,值得深入 探究挖掘。

(三)“精气神”的运炼方法及要领

甚乃周在作出了以上有关论述之后,紧接着又对精气神的运 炼方法作出阐述。他首先提出问题说:“武备知此,惟务聚精会 神,以壮气力。但不知精何以聚?神何以会?是肄毕生之心力, 而漫无适从也。”接着作了明确的解答道:“岂知神以气会,精以 神聚。欲求精聚神会,非聚气不能也。"那么,聚气的方法和要 领是什么?作者讲道:“聚之之法,惟将谷道一撮,玉茎一收, 使在下之气,尽提于上,而不下走;采天地之气,尽力一吸,使 在上之气,尽归于下,而不上散;上下凝合,团聚中宫,则气聚

而精凝,精凝而神会,自然由内达外,无处不坚硬矣。”最后又 着重强调此说“即南林处女所谓'内实精神',之说也”。(上引 录文均为《聚精会神气力渊源论》主体文。)

以上所引关于精气神的运炼方法及窍要等文论,是最为宝贵 的武术内练学说,值得习武人认真领悟,亲身实践。关于“精神 合一,气力乃成,无精神,则无气力”的论点,则是颇有中国武 术功夫特色的关键学问。

(四) “役家拳”的技理精要

作为芸氏拳技最根本的技理精要及特点,主要体现在拳势的 形神和内劲的撒放所达成的整体特点上。关于形神特点,甚乃周 总结成的原则要求为:“头似蜻蜓点水,拳似山芋抵头,腰如鸡 鸣卷尾,卷则气由后往前收而不散,脚似紫燕穿林,裆口前开后 合中间园。”(参见《论外形》)此篇题目所称之“外形”,决不只 是指表面的外形姿势,而是重在强调形神与内气的有机结合,要 通过此外形而求取内里整体功劲的关键学问,故此形可称作出击 之形,运气之形,切不可只作一般的外形拳式看待。

关于内劲撤放之窍要,历来是拳家所探究与珍秘的不轻传之 学。茬乃周认为,中气的培养与运用,关键在于“明其聚,知其 发,神其用”。“明其聚”前已论述,不再重复;“知其发”之窍 要,应当像“梦里着惊,似悟道忽醒,似皮肤无意燃火星。想情 景,疾快猛”。而这种发放之劲力,一旦“着人肌肤,坚硬莫敌。 而深入骨髓,截断荣卫,则在乎气”。而“神其用”的关键,又 在于“撒放之灵不灵也(上引均见《点气论》。)

对于以上所述形神特点与撒放窍要的有机结合问题,若能精 心探求,深刻领悟,必将从甚氏拳学中获取教益。

(五) "二十四字"拳法

《芸氏武技书》中载有“二十四字拳法” 一套,因其以字论拳,故每一字为一势,都配有拳势图形一幅及解说文。其实,芸 乃周曾师从多位武术高手,擅长的拳术及长短器械甚多。这一点 徐震序中言及,相关文献有载。不过,这“二十四字拳”是其亲 自创编的拳术代表作,众称之为“二十四字气拳”,既论气,又 论法,构成了甚氏拳技的具体内容和重要特点。茬氏创编此拳的 目的就是为了便于作“形气合炼”,还着重指出:“合炼之法,为 炼形第五层功夫,乃形气合一,成功之法也。”关于形气合炼之 学理,作者提出:“盖形以寓气,气以催形,形合者气自利,气 利者形自捷。”其功夫方能达到“稳如泰山,捷若狡兔”。(上引 均参见《合炼中二十四势》。)

此拳术的“二十四字”及其相关联的“二十四势”名称,按 《书》载原文转录如下:

书中还载有《二十四字论》一篇,为五言歌诀体,是表述各 单字所含之技理要义。原文为:“阴阳字之祖,应为气之先,阳 者耸乎上,其势不可攀;阴者伏乎下,如云之复山。莫作呼吸 论,只以升降言。承者承乎上,停者气不偏;擎者不可动,沉者 气不攒。开掀如荡舟,入者如水淹,促^多同转,硼势炮飞烟。

创倔势猛勇,劈舫如刀砍,牵势如牵绳,推势如推山。敌者直不 屈,吃势似运钳,粘者即不离,随者如星赶。闪热多旁落,惊如 弩离弦,勾者势多曲,连如藕丝牵。进者不可遏,退者如龙蟠。 次序休紊乱,大势须分辨。嘱语后学者,此诀莫滥传。”

此《论》的字里行间,可以显现出作者立此“二十四字”为 拳的基本指导思想,全在于以气统拳。所演势法,皆贯于应变克 敌。诚如《合炼》篇之评注所云:“二十四势纳气之法,此二十 四字,只是一个气,每势必有气,皆管此二十四字,但用法随应 变有差别耳。”

下面简述《书》载枪、棒、剑。其中猿猴棒、双剑两项,只 记有套路动作名目。唯《枪法》所述甚精,分为5小项内容, 即:[四大纲领]、[八大条目]、[十二变通]、[托枪式]、[降 手],文体以四言歌诀表述,其特点有别于明代戚继光、程冲斗 和清初吴殳所论之枪。其小结文甚是精练,谓“枪拳要以神气为 先,机势次之,专讲力量,斯为下矣。人人有路通玄关,灵活容 易化则难,人有无处我无有,人还去时我去还;劈提崩打任火 药,手足膀胯如云烟,过此便是蓬瀛客,三而一兮一而三。长敌 短,不要枪;敌敌长,不用忙。”

《书》后记有刀剑法理歌诀一段,甚好。歌曰:“刀与剑,无 双单,欲成功,则善攒。闲用硬,忙用软,步要随,器要粘。头 手足,贯相连,腰膀胯,务灵便。不近身,总不搁,彼自忙,我 自闲,识化工,永无难。为问其中玄妙理,仍是斜行与单鞭。万 殊一本贯不贯,丈夫由来自有真,浩然之气胸中藏。劝君养成刚 大体,充塞宇宙万古强。”

以上枪、剑诀语,足以显现甚乃周作为儒拳师的豪侠神态。

浏览2,347次