第一节中华民族传统体育养生功法几例

中华武术的养生体系是庞大的,中华武术的养生健身的价值是不言而喻的。 当然这是得益于先人们留下的诸多健身功法和武术养生秘籍,下面为大家介绍 与武术有关的养生名著佳作。

春秋战国时期,人们终于通过不断的探索、实践,总结出一套肢体运动与呼 吸吐纳相结合的“导引术”,用来预防疾病、延年益寿。下面这幅图就是1974年湖

南长沙马王堆三号汉墓出土,现存最早的一卷保健运动的工笔彩色帛画(图1)。

图1马王堆汉墓出土帛画

全画长100厘米,宽50厘米,描绘了蹲、跪、坐、立等44个姿态各异的男女老少 人物全身像。不仅有呼吸、徒手运动,还有持械操练的具体术势。图中还有30 余处简单的文字注解,如标示动作形态的“熊经”、“信”(通“伸”,即“鸟伸”)、“鹞 北”(鹞背)、“龙登”等,都是模仿动物身形的名称;还有标示“引”的“引聋”“引项” “引膝痛”“引腹中”等医治五官、肢体、内脏病痛的功式。

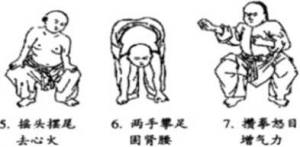

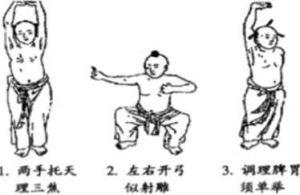

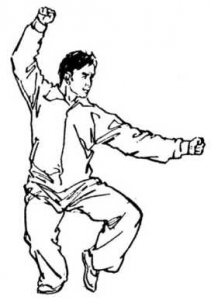

此外,在一些古籍中也记载了许多类似的仿生象形的健身操。如《庄子•刻 意篇》的熊经、鸟伸,《淮南子•精神训》中的熊经、鸟伸、猿越、虎顾等。到了名医 华佗时,可以说诸如此类的养生术已经流传开来,而华佗正是在继承前人的基础 上,基于“流水不腐,户枢不蠹”的原则,结合气血、脏腑、经络等中医学说,经导引 动作加以精简提炼,编组了著名的“五禽戏”。模仿虎的扑动前肢、熊的伏倒站 起、鹿的伸转头颈、猿的脚尖纵跳、鸟的展翅飞翔,不仅能锻炼四肢的筋骨,还能 使五脏六腑得到全方位的运动。虎戏仿虎的勇猛刚威,可以增长气力(图2);鹿 戏模仿鹿在奔驰时反应迅速可以灵活腿脚(图3);鸟戏仿鸟的展翅高飞,以愉悦 心情(图4);猿戏模仿猿善攀缘跳跃,可以敏捷身手(图5);熊戏模仿熊的卧倒翻 滚,可以畅通血脉(图6)。

传统武术养生方法集萃

景提出的“吹呼唏呵嘘咽六字诀”与遗忘食气、咽气等以“吸”为主的运气锻炼方 法不同,开创了“呼”气锻炼的先河。

陶弘景的观点:“凡行气以鼻纳气、以口吐气,微而引之,名日长息。纳气有一, 吐气有六。纳气一者,谓吸气。吐气有六者,谓:吹、呼、唏、呵、嘘、咽也。此,皆出 气也。”如图7所示,不同的口诀对应“金木水火土,心脾肺肾肝”,不同发音口型,唇 齿喉舌的用力不同,以牵动不同的脏腑经络气血的运行,最终达到延年益寿的效果。

隋唐盛世时期,人民生活相对富足,各种流派的导引养生术发展到空前繁荣 的程度,《诸病源候论》《千金要方》等许多当时重要的医学典籍都记载了数以百 计的导引养生方法。同时,官方的医疗体系里也承认了导引按摩的地位,例如隋 唐的太医署就设有“按摩博士”,专门负责利用导引之法来祛病救人。图8为清 人绘图,描绘了剌头师傅为顾客按摩的情形。

两宋时期,由于儒、释、道三教合一的趋势日益加强,社会上对有些害人的金 丹方术或者虚幻的成仙之道已经有了较为客观的认识,同时,那些相对简单、精 炼且有祛病强身之效的导引术却大受欢迎。较有代表性的就是八段锦和宋初道 士陈希夷根据二十四节气编创的导引功法等。八段锦之名,最早出现在南宋洪 迈所著《夷坚志》中:“政和七年,李似矩为起居郎……尝以夜半时起坐,嘘吸按 摩,行所谓八段锦者。”说明八段锦在北宋已流传于世,并有坐势和立势之分。 立势八段锦在养生文献上首见于南宋曾慥著《道枢•众妙篇》:“仰掌上举以治 三焦者也;左肝右肺如射雕焉;东西独托,所以安其脾胃矣;返复而顾,所以理 其伤劳矣;大小朝天,所以通其五脏矣;咽津补气,左右挑其手;摆鳝之尾,所以 祛心之疾矣;左右手以攀其足,所以治其腰矣。”这一时期的八段锦虽然没有定 名,但内容已经成为后世广为流传的八段锦的模板。到了清末,在《新出保身 图说•八段锦》的记载中首次以“八段锦”为名,并绘有图像,形成了较完整的 动作套路。(图9)

八段锦歌诀

两手托天理三焦,左右开弓似射雕, 调理脾胃须单举,五劳七伤往后瞧,

摇头摆尾去心火,两手攀足固肾腰, 攒拳怒目增气力,背后七颠百病消。

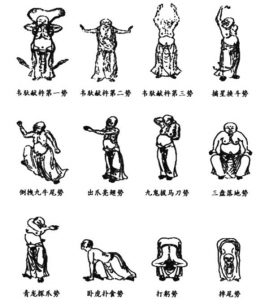

元、明、清代是中国养生术日趋完善和系统化的时期。其间有众多知名功 法,如元末冷谦的坐式“八段锦法”(不同于上面所讲的“站式”功法);周履靖在 《赤风髓》中记载的“五禽戏”(有别于华佗运动量较大的五禽戏),都是强调以意 念支配动作,通过动作调节呼吸。特别是明朝天启四年的《易筋经》,短短十二个 动作糅合了胸、腹、腰、背、四肢等各部位的锻炼与运气调息,凸显了内外兼修的 特点。(图10)

以上这些名著佳作在不同程度上影响着武术养生的理论和实践。现如今, 随着人民生活水平的进一步提高,中国武术养生法也越来越受到武术家、平常百 姓和武术管理者的重视。一直以来,套路以竞技武术的形式,格斗以散打的形式占据了武术运动的“主流”,武术养生处于武术运动的“边缘”的格局逐渐在发生 变化。随着社会的发展和大众健身意识的增强,武术养生越来越凸显出它的 价值。

传统武术养生研究是一个民族价值观、智慧力的集中表现,其中必然蕴含着 种种认识问题、解决问题的思维方法,以及这些思维方法赖以产生的哲学内涵。 关注其广阔的民族文化背景,是透彻理解武术与中国文化的必要步骤,武术养生 以数千年的深刻积淀与现代科学的有机结合,将是武术今后发展的一个方向。

第三节太极名家王培生的养生功法

王培生(1919一2004),名力泉,号印诚,天津武清区小韩庄人,我国近现代著 名的武术家。从20世纪80年代起到90年代末,王培生作为北京吴氐太极拳掌 门人,他与上海鉴泉拳社吴英华社长,一南一北相互呼应,形成吴氐太极拳历史

上的第二次“南吴北王”,对吴氐太极拳的发展起到了巨大的推动作用。王培生 先生不仅武艺高超,而且非常重视拳术的理论研究,在教学之余,努力探索武学 之道,著书立说,决心把自己多年积累的经验回报社会,造福人民。1987年出版 的《太极拳的健身和技击作用》一书精辟地阐明了太极拳健身理论,详述了太极 拳套路之拆招和推手之要诀,将多年来人们没见过的太极拳技击之术公之于众, 打破了太极拳只能健身而不能防暴的误说,还太极拳的本来面目,为太极拳正了 名,引起了武术界的高度重视。

此外,他总结多年经验,把气功与武术相结合而写成的《三才门乾坤戊己 功》,被广大武林人士奉为珍宝。下面我们介绍几个王培生的养生小功法。王培 生生前曾用西游记中唐僧徒弟们的兵器给三种养生功法取名,它们分别是九齿 钉耙贯气功、三田合一与三球合一功、七星禅杖功。三种兵器被认为是三种简单 易学的健身治病的好功法,谁掌握了它,谁就能青春常在,益寿延年,这并不神 秘,只要诚心学习,持之以恒,人人都可以掌握它。

1.九齿钉耙贯气功——自我检查体内五脏法

普通人总在想,要是能有一种简便易行,可以随时测验自己五脏六腑的健康 状况,做到疾病未起、即行预防、祛病强身的功法,那样就好了。王培生的问答 是,可以有。根据王大师几十年的实践,他认为:每个人都可以通过自己练气功 检查自己有没有病,或者哪个脏腑有病,然后针对情况选择功法去锻炼,做到有 的放矢,自我调节。

第一种自我检查的小功法叫作“九齿钉耙贯气功”。就是人站起来往下蹲, 同时两手伸直对正,手指头就会发胀,如果有一个手指气最微弱,说明相关的内 脏有病(五个手指代表五脏:大拇指代表肺,食指代表脾,中指代表心包经,无名 指代表三焦、肝脏,小拇指代表肾)。

动作如下:两脚平行与肩同宽,先想一下左肩井(两手交叉抉肩,左右手的中 指尖所点位置即为肩井)与左脚心的涌泉穴(蜷足时脚掌前1/3与后2/3交界凹 陷的位置谓之涌泉穴)。等左肩井与左涌泉穴垂直了,再想右肩井与右涌泉穴, 反复三次,慢慢两脚与两肩就成一条垂直线了。

许多人练气功或打太极拳,都知道“两脚分开与肩同宽”的意思,到底为什么 要同宽呢?怎样才能达到“同宽”?不明白其中的道理,随便一站,自以为“同宽” 了,实际上两脚与两肩并没有同宽。这个动作在王培生的许多功法中都有,属于 基本要领。所以,在篇章开始的时候要求练功的人需明白其中之功理,达到动作 的要求,收效才快。脚与肩成垂直线后,松肩坠肘。松肩坠肘这个动作也是许多

传统武术养生方法集萃

功法的基本要领,因为肩、肘、腕这有三个部位有密切的连带关系,即“肩松气到 肘,肘坠气到手,手心一空,气才能到指梢”之理。怎样才能做到松肩坠肘呢?先 讲松肩。想一想肩井穴,肩就松了。坠肘怎么做?从手的外侧绕个圈,想一下曲 池穴到少海穴,肘尖就会有下坠之意,就可坠肘了。大小臂一折,当中有条横纹, 靠近大拇指那点谓之曲池,靠近小指这点谓之少海。掌握了上面讲的两个动作 要领后,两手抬起,手心相对后伸直,两膝一屈,两手也微微屈了。这时就会感到 手指头发胀。如果手指不发胀怎么办?两脚往下蹲一蹲,上下来回蹲,你感到蹲 到哪个程度手指发胀了就是准确的位置。体弱的人,不一定一蹲手指就发胀,上 下来回几次试验,慢慢找,什么时候感到蹲的姿势手指最麻最胀,那就是准确的 位置。手指发胀了,自己体会一下十个手指中哪个手指气最微弱,就能检查出你 体内哪个部位有病。比如你觉得大拇指气最微弱,说明肺部有病。肺脏的病大 概有十种类型,除了肺结核肺上空洞很多,扩散性肺结核及结核后期发高烧卧床 不起的三种情况不能锻炼外,其他几种都可以练气功治疗。如果你感到食指气 微,说明大肠和脾脏有病。如果中指气微,是心脏部位有病。无名指气微,是肝 脏部位有病。小指气微,是肾脏有病。凡属肺脾心肝肾五脏的病有实病及虚病 之分。

收功动作如下:把两手收起来,食指相接,眼看食指。中指相接,眼看中指。

大指相接,眼看大指。两手收到鼻尖下,然后松右肩,坠右肘,收左脚,两脚靠拢。 松脚腕、松膝、松胯、身体立直,眼神逐渐离开手指,该系列动作叫收功,实际是开 后三关和前三田。松肩坠肘,两手自动分开,意念在手心,气存丹田,再静一静, 两手放在身体外侧,松胯,想环跳穴,往脚后跟上坐。意念提膝(想阳陵泉穴),感 到膝盖有身上升起之感。最后想想两手、两肘、两肩、两胯、两膝、两足,就可以任 意散步了。全部收功动作就完成了。做此功法,一般人多是一个手指感到气微, 但也有同时两个手指感到气微的。

2三田合一与三球合一功——强身醒脑、清除疲劳法

如今的现代人,生活节奏加快,工作压力大。人人都在想着赚钱,加班熬夜。 生活处于不规律状态的人太多了。如何能快速消除疲劳?这是每个人都希望得 到的秘密法宝。在如何消除疲劳的问题上,王培生也曾经有过研究。且看他的 “孙悟空”之三田合一功。

具体解释一下什么叫“孙悟空”三田合一功?孙系子时,悟字是竖心,指鼻 子,两个眼睛,修炼自己的鼻子和两个眼睛,即眼耳口鼻,七窍,吾就是我,自己的 意思,能悟透,要在全身穴道上下功夫,为之空。所以王培生将孙悟空的金箍棒 看作全身上中下三个丹田合一的表征,不管多累,只要三田合一,成“金箍棒”,一 条直线,马上就消除疲劳。所谓三田合一,三田就是指上丹田、中丹田、下丹田, 三田成一条直线就叫三田合一。关于三田的位置各说不一,根据王培生的实践 总结出来它们的位置。通常所说的上丹田即两眉椽、两大眼角之间,也就是左右 攒竹穴和左右睛明穴之间,从袓窍往里一寸,然后在囟门(出生时婴儿头上跳动 的那个地方,也叫天门)往里一寸,两个一寸的交叉区就是上丹田,叫袓窍,也叫 天目、玄关。为什么名词这么多呢?过去保守思想,不愿人家知道,故弄玄虚。 中丹田叫绛宫。在两乳正当中膻中穴的下面,在肝脏的口上面一点,谓之中丹 田。下丹田在气海穴即肚脐下一寸五,关元穴上一寸的交汇点。

现在讲一下在实践中确定的上丹田、中丹田、下丹田。王培生通常所说的上 丹田和下丹田之间作为中丹田,即仰卧,肚脐朝天往里3/10,肚脐跟命门是相对 的,命门往前的7/10这个点。实际上这个3/10就是囟脑门往下,它是一条直 线。下丹田,即会阴穴(阴茎或阴道与肛门当中的位置)。你试试看,用意念一 想会阴,百会穴就动;用意念想百会,会阴就动,这是王培生从练功中得到的体 会,这就是孙悟空所持的金箍棒,它就是一条直线,就是上丹田、中丹田、下丹 田合一。三田合一这个功法关键是中间不好凑,怎样才能笔管条直地很快成 一条直线?可按照王培生的说法去做:开始你用大脑先想一想会阴,觉得百会 穴刺痒。这时,百会穴前面的囟脑门就通了,古通古通的,这叫蠕动感。有了 这种感觉以后,你再想一想肚脐往里3/10,从命门往前的7/10的位置,你这么 一*想,三点往一*块凑,三点成垂直状,你仿佛刹那间迷糊似的,待你一*睁眼,马 上就消除疲劳,就像睡醒一觉早晨起床一样,脑子特别清醒。做这个功法,侧 卧、仰卧、坐着都行,不论什么位置,你的上丹田同会阴都是直的,就是百会穴 前面的囟脑门跟会阴总是保持一条直线。老是那么去凑,成一条直线就能得 到这种效果。

下面再谈谈三球合一功法。动作如下:两脚站立并齐,靠拢,脚尖脚跟都要 直,两脚靠拢立正站好,两手中指扣着肚脐边缘,两手心贴着腹部边的天枢穴,少 海穴贴着章门穴(少海在肘窝横纹尺侧端与肱骨上髁之间,章门穴在第十一肋游 离端的下缘),往上一抱,像抱一个球。把自己的躯干和腹部当成一个大球抱起 来,觉得身上是个圆的东西。肘要贴紧,抱要抱紧,把自己端起来,然后想两脚踩 个球,两脚一踩,两脚心便自然往里一扣。两手抱个球,两脚踩个球,头再顶个 球,三个球成一条直线,这时候叫“束身”,感觉自己长高了,还要继续抱紧,别让 这个球跑了,三球成一条直线,练会以后,觉得百会穴与会阴穴在一直线上,你感

传统武术养生方法集萃

到仿佛迷糊了连自己是什么样都忘了,再睁眼时,疲劳全消除了。

收功动作如下:将头顶的球忘掉,脚底下的球忘掉,原先抱的球就没有了,这 就收功了。手自然落下,想想两手、两肘、两肩、两胯、两膝、两足就可以散步了。

3.七星禅杖功——增强体质法

生活中最常见到的一种情形是,身体不怎么好,说不清哪里不舒服,就是特 别容易累,医院检查没病,只是体质弱,建议加强锻炼,我想这样的朋友也是不在 少数。大家都想知道,如果我们不能经常做到体育锻炼,不能坚持去跑步跳操, 有没有什么传统武术功法帮到他们改善这种状况呢?王培生,作为一代武术名 家,自然对提高人体的体质有着非同一般的研究。他所提出的七星禅杖功,就是 会意于沙和尚手中的兵器而得名。

七星禅杖是锻炼人身上的内七星和外七星。外七星是头、肩、肘、手、胯、膝、

足;内七星是以天枢穴为轴,围着肚脐转。实际是增强身体及骨关节的柔韧性, 还可以提高身体的素质,使岁数大的人,体内的骨质、石灰质、胶质总量达到平 衡,这是七星禅杖起的作用。内七星和外七星结合起来,使身体弱的转强,有病 治病,无病强身,经常锻炼能帮助身体健康。七星禅杖上圆下方,倒过来是下圆 上方。这在人身上代表什么?先看上圆下方这个形象:下方是身体下蹲,蹲到两 膝盖与两环跳穴成水平线,想着两脚心涌泉穴和两环跳穴(这叫四颗星星)入地。

做这个动作时意念向下,上面产生半圆形(意念为一圆环),这个半圆呈三颗星 星,即两个手上举,手心像两颗星星贴在上空,百会穴叫头顶星也意念接触到上 空,等于三颗星星。做这个动作时即四条线往下入地,三条线上升向天。相反 的姿势,意念想上方下圆,也是先看一下七星禅杖的形象,它与刚才不同了,现 在不是上圆下方,而是下圆上方了。怎么做呢?上方就是两手的中指尖(中冲 穴)向上,两个肩井穴也要向上方,就等于四颗星星接触上空,四条线往上升 时,下圆也就有反应了,即两脚心涌泉穴入地,两条线向下,这时候,会阴有向 上提之意。这两个意念想的动作不同点在记住:想上圆下方时是三条线向上 升,四条线向下入地。反过来,想下圆上方时,是四条线向上升,两条线向下入 地,一条线有上提之意。无论是上圆下方或下圆上方,意念总是想方而不是想 圆,这是要领。

练七星禅杖功就是使得百会穴与会阴穴总是保持一直线,这叫任督二脉通, 可以百病不生。因为手心属火,在心经。两涌泉穴入地,属水。会阴向上提,属 水,在肾经。心肾相交,使身体上的穴道都通,这叫气血畅通,可以强身健体。由 于阴阳相交,体内穴道通达全身,可以使全身的神经都活动开,是主要健身之法。 人本身是一间房子,房子的组成最主要的就是柱子和房梁。柱子就是脊椎,由大 椎到尾骶骨共24节(24节与一年24个节气相符),其中由大椎到命门是14节, 由命门再往下为10节,再加上颈椎7节共计31节。房梁就是梁门穴。在中脘 穴旁开2寸,梁门就是横梁,所以梁门必须要坚固,房梁必须要好,这样就能无病 强身,延年益寿。

第四节梅花桩五势养生功

自古以来凡是符合自然规律的新生事物都充满了生机,呈现出一片不断发 展、生生无穷的态势。梅花桩五势养生功源自中国传统武学昆仑派内家功,以 《黄帝内经》为指引,以中医经络为基础,以“阴阳五行”为主导,是集文、武、医三 位一体的系统化的武学功法。梅花桩五势养生功低者为用,高者为养,追寻“六 合如一”的健康状态,以五势引导的内外互导达成和谐与均衡的养生观,顺应自 然,适应四时之变化,从而回避外邪侵袭,益寿延年。

梅花桩五势养生功共含有大势、顺势、拗势、小势、败势五个动作,是目前已 知动作最简单的武术养生功法,但功效还是得到了很多武术养生爱好者的普遍 认可。其五势依次顺应金、水、木、火、土五行,对应调节肺、肾、肝、心、脾五经,可 逐步实现血气“周天”运行,脉络通畅。梅花桩五势养生功适合锻炼的人群广泛, 收效快。习练者在专业教练的指导下,达到“正、顺、圆、满、够”五个字的要求,即 可实现调节血压、放松精神、增强体力、滋养精血、养气补气、延年益寿,长期习练 此功法者不乏耄耋之人,甚至百岁以上者亦有。对于长期处于亚健康状态的中 青年,通过练习做到“内炼一 口气,外练筋骨皮”,调节神经系统,舒缓颈、肩、背、 锥等关节、肌肉的劳损,提振脑力与精神,增强五脏功能,可以使亚健康状态有十 分显著的缓解和修正效果。

一、五势梅花桩拳的动作练法

第一势:大势

桩步说明:两脚左右分开一大步站立,右腿屈膝下蹲90°,右小腿垂直大腿右 脚尖外展。左腿向左侧伸出并屈膝向上,左小腿与地平面内夹角约成45°,左脚

传统武术养生方法集萃

尖外展。右手臂伸着上举,贴右耳旁,左手臂握拳向左侧斜前方伸出,并有意使 拳面端平,要紧攥拳头;高度与腰胯同高,其拳眼向上,左右两拳眼相对,头向左 侧偏转,目视左前方。右大势方向相反,姿势相同。

大势属金,对应人体五脏肺属金。《黄帝内经》说:“肺系一身之气,司呼吸、 主皮毛。”因此,肺掌管着生命的气机运行。肺开窍于鼻。长期的郁闷悲伤使病 入肺,导致肺经失调。肺经,即手太阴肺经的简称,此经左右两侧共22穴。其中 9穴分布于上肢掌面桡侧,2穴在前胸上部,首穴中府,末穴少商。肺经失调常见 有以下症状:咳嗽、气短、咯血、易感冒、慢支、哮喘、鼻炎、慢性咽炎、手足心热等。 时间长了,气郁化火就会造成皮肤粗糙、湿疹、痤疮等。坚持练习梅花桩大势,可 以调养肺部,可以辅助治疗呼吸系统病症。

练习大势桩步:须含胸拔背,气沉丹田,以静观动,借劲使劲,其形如肺叶。 大势变化歌有云:“气敛丹田站当中,留神细看来人形。南来顺他向北往,东来顺 他向西行。见劲使劲借他劲,不可挣力逆进行。”初学者一般为5个自然呼吸,也 可根据个人体质状况增加或减少。从武术技击角度来讲,大势作为一个桩功,除 了姿势的正与圆外,功力与灵活则是在松中求得。全身做一个放松式的支撑,从 点到面,从面到整体,渐渐地要让每个关键都处在一种“可动”“准备动”的状态 下,这样才能做到“隐而不发”和“一动无有不动”。

第二势:顺势

桩步说明:两脚左右分开一大步站立,左腿屈膝下蹲成弓步,大腿与小腿垂 直,小腿与地面垂直,右脚脚尖顺向前方。其左腿蹬直,脚尖内扣,两膝外展顺 胯,上身保持中正,两臂前后对拉伸直,两手握拳,伸顺成一条直线,右臂平直,高 不过肩,左臂后伸可稍高,但高不过耳。头右拧转平视前方。

顺势属水,对应人体五脏肾属水。《黄帝内经》认为肾为“藏精之所,主骨 生髓”,意即为生命的发动机,故古代医家又称肾为“先天之本”,肾开窍于耳。 肾藏精主生殖系统,肾主骨,肾精气不足常见的症状有:腰膝酸软、手脚冷、体 虚乏力、耳鸣、脱发、牙齿松动、骨质疏松、夜尿多、前列腺肥大、性功能减退、肾 亏、更年期综合征、面部皮肤带黑无光泽、口干舌燥、神经衰弱,做任何事都提 不起精神等。

练习顺势桩步,开胸含背,气沉丹田,其形如流水之势。初学者一般5个自 然呼吸,也可根据个人体质状况增加或减少。

第三势:拗势

桩步说明:两脚前后错开一步站立,左前右后,左腿微屈膝,左脚尖微向内 扣,右腿挺直蹬地,其脚尖顺向前,身体微后仰,左胯后掰,右胯前扭使其顺胯,身 体右侧尽量向左转,右臂伸直在体前平举。

拗势属木,对应人体五脏肝属木。《黄帝内经》把肝喻为“将军之官”,肝藏血 主筋,肝开窍于目。肝经不调,常会表现为腰痛不可俯仰、咽干、口苦、头晕目眩、 眼干涩、目赤肿痛、胸肋胀痛、情志抑郁、烦躁易怒、肝病、血压高、血脂高、肝胆病 症、泌尿生殖系统、疝气、遗精、遗尿、妇科、月经不调等病症。

练习拗势桩步,动作为静势则拗步,横走竖撞,迎风掌截,为势中之得意手。 其形似树木,枝杆可向四面八方,使枝叶支撑前后、上下、左右。拗势对症于肝经 经脉所经过的部位疾病,特别对缓解腰、颈、肩不适者有良好的治疗和恢复作用。 初学者一般为5个自然呼吸,也可根据个人体质状况增加或减少。

第四势:小势

桩步说明:两腿微屈下蹲,右脚内扣承担全部体重,左脚虚点地面,脚面绷 直,左右脚相距一脚之宽,左小腿与地面垂直,即左大腿与左小腿垂直。下蹲达 到平膝胯,两膝外展,站成圆裆式,上体中正,左臂伸直自然伸向左侧,肘微屈,左 拳眼向上。右臂上举,立于右耳外侧上方,右拳眼向左,两拳眼相对,目视左前方。

小势属火,对应人体五脏心属火。《黄帝内经》将心视为“君主之官”,掌管全 身的气血运行,心开窍于舌,心经主胸、心循环系统、神经精神系统。心经异常, 常现症状如以下:心慌心悸、心前区疼、目黄、嘴唇指甲发青、口舌生疮、失眠多 梦、神经衰弱、冠心病等。

练习小势桩步,须站如钉,其变化颇多,形如心。初学者一般为5个自然呼 吸,也可根据个人体质状况增加或减少。

第五势:例势(又称败势)

桩步说明:两脚左右相距一大步站立,右腿屈膝下蹲成右弓步,右腿尖向右 前方,左腿挺直蹬地,脚尖内扣,呈丁字形,两胯外展,使之顺胯。两手握拳,两臂 向左右伸直伸顺,拳心朝下,左拳与左脚外沿在一条直线上,拳离脚踝骨之上约 40厘米。头左扭,目视左下方。

捌势属土,对应人体五脏脾属土。《黄帝内经》曰:“脾为后天之本,主运化, 生气血。”脾胃是人体健康的“后天之本”,是五脏气血生化的源头,脾开窍于口。 脾经失调,常表现为消化不良,食欲不振,食后腹胀、恶心、呕吐、打嗝、烧心,腹 泻,便秘,胃炎,胃肠溃疡等症状。练习捌势桩步,千变万化,败中取胜,其形带弯 曲状。脾经的调理对肠胃疾病及其经脉循行部位的其他病症。

梅花桩就是通过调节心、意、息和活动四肢百骸,练习者必须先做到六合之 要求。梅花桩久练可令五脏调和,阴阳平衡,化生精、气、神,使气旺,精盛,神足。 古人对此有精辟之语:“精养灵根气养神,养功养道见天真。丹田养就长命保,万 两黄金不与人。”又云:“人命在己不在天,保精养气可延年。何须外炼金丹药,梅 花五势颐寿丹。”

二、梅花桩五势养生原理

梅花桩五势养生功追求天地合一的健康状态,有振衰气弱、抉病祛邪的功 效。久练之可使“痩者壮,弱者强,病者健”。五势之间有异有同,其相同之外,正 是五势所共同关注的焦点,也就是人类健康长寿最为关键的所在,必须引起习练 者格外地重视。比如,脊椎由颈椎、胸椎、腰椎三部分组成,共计24节椎骨,与一 年二十四节气相契合。演练时五势对脊柱的要求几乎是相同的,即顶头竖颈,头 部向左(右)拧转,含胸拔背,上体正直,下体则要求平膝胯。这种练法使整个躯

传统武术养生方法集萃

体呈现一种威武挺拔的状态,显得精神振奋,气势磅礴。能促使背部肌肉舒展饱 满,有利于气血循经贴背而行。而且练时脊椎骨节节松开,节节贯穿,增强脊椎 骨关节的灵活性及椎间韧带的柔韧性,脊椎神经也得到很好的锻炼。同时,这种 上下对拉、旋拧的练法,使整个脊椎得到了最大程度的舒展拉长,从而使脊椎间 隙增大,椎间盘压力顿减,使椎间盘有一个相对宽松的环境,血液的供给量也增 加了,有利于脊椎常见病的调整、修复。拔背还有利于背部经络通畅。督脉位于 人体后背正中,总督全身阳脉,称为阳脉之海。通经还可以还精补脑,即调整肾 上腺素及脑垂体的内分泌功能。所谓还精指的是肾精,肾精足可以补益脑髓,使 脑血流量增加,能改善由于脑供血不足引起的头晕目眩、失眠、健忘等症状。肾 精足还可以补益牙髓,使八十老翁牙齿不脱落。此外拔背还有助于足太阳膀胱 经畅通。足太阳膀胱经在脊柱两侧,上至大椎,下达肾俞,这一段又被称之为夹 脊穴。夹脊穴,由上而下,纵向排列17穴位,两侧共计34个穴位。而且大多是 俞穴,所谓俞穴就是腰部直通脏腑的穴位,如肾俞、肺俞、胆俞、胃俞等等。足太 阳膀胱经通畅气血通过各个俞穴,可以直接补益五脏六腑,其养生保健功能十分 显著。

浏览1,320次