- “守柔处雌”战略论

武当武功以“反者道之动”为原则,吸取诸家兵法的合理内 核,形成了 “守柔处雌”的战略理论。

哲学家认为,事物不仅是对立的、统一的,而且是运动的

发展的,向其相反的方向变化的。“正复为奇,善复为妖",“祸 兮福之所倚,福兮祸之所伏”《老子•五十八章》。老子认为,正 阵可以转化为奇阵,善良可以转化为妖孽,祸中伴随着福的征 兆,福里潜伏着祸的根苗。根据这一转化规律的认识,提出了 “反者,道之动;弱者,道之用”(《老子・四十章》)的观点,意 思是说,事物是可以向相反的方向转化的;事物强大了,就会引 起衰老,有意造成事物的强大,是违反道的原则的,因为这会促 进它早日结束它的生命。“强梁者不得其死”(《老子•三十章》), 认为最好经常处在柔弱的地位,不必转为坚强,这样就可以避免 走向死亡的结局。老子说:“上善若水,水善利万物而不争” (《老子•八章》);由于水不争,“故天下莫能与之争”(《老子• 六十六章》);又说:“知其雄,守其雌”,“知其荣,守其辱”, “知其白,守其黑”(《老子•二十八章》),老子深知什么是雄强, 却安于守雌柔,虽深知什么是光荣,却安于处卑辱。这种贵柔崇 雌,崇弱尚小的思想对武当拳功的拳理拳法的影响也是极大的, 构成了对武当武功“尚意不尚力,贵化不贵抗,尚走不尚顶”等 守柔处雌的显著特点。

(1) 贵柔化。武当武功在技击上专讲柔人,不以气力胜人, 故在修炼上,也纯以养气为主,所谓气沉丹田,也是利用动作的 轻松和谐而自然形成的,绝对不用强制方法。练拳时,最忌用 力,务使全身松开,气血贯注,日久自然练成内劲。这种内劲是 很柔的,退敌时,不含抵抗性,能随敌劲以为伸缩,所谓柔中而 有弹性,"太极武事,外操柔'软,内含坚刚,非有心之坚刚,实 有心之柔软也"。(《太极式事解》)。

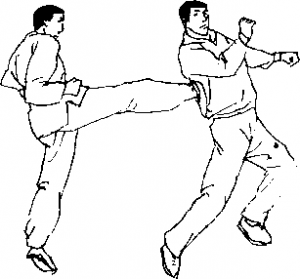

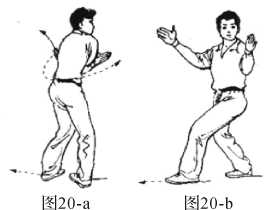

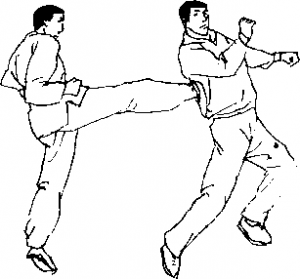

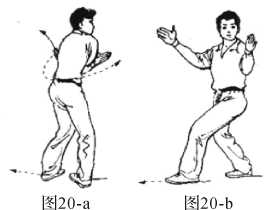

(2) 以柔克刚。武当武功守柔处雌并非终极目的,其终极目 的是以柔克刚。“擒不与斗,贴跌更奇,彼来凶勇,圈插敌之; 以柔克刚,以疾克迟,以静待动,以曲取直"(《武当拳法秘诀• 练手之法》),武当武功的击法中,常以小力胜大力,无力御有 力,弱胜强,柔胜刚为其主旨。制胜之理是“盖敌力须加吾身, 方生效力,苟御制得道,趁其用刚发动之始,审机应变,采取擒 获,使还制其身,则我虽弱,常常居制人地位;敌虽强,常居被 制地位,难于自由发展,力虽巨奚益”(《太极拳经详注》)。以柔 克刚的技艺境界对练拳者提出了更高的要求。譬如身法:要灵 活,似游龙,如飞凤,轻快若轻风;手法:强调手要随心而动, 击出似闪电,出手不见手;步法:足要随心踩步,步走奇正八 方,罡步九宫,使对方迎之不见其首,随之不见其后;心理上: 要求不怕近,不怕刚,不怕猛,顺乎自然,因势利导,彼不珈 我不动,彼动我先动;关节:要求颈、脊、腰、肩、肘、腕、 膝、胯、踝等能灵活运转,达到不是转圈胜似转圈的程度,所谓 “如珠走玉盆,九转还原”;内功:要求内练精、气、神三华聚 顶,外练力、速、变,达到意动形起、神到敌绝的上乘功夫;发 劲时似乎柔软如绵,实则坚硬如铁,能做到这样,则是内劲与外 劲溶为一体了;迎战时要以变应变,随境而化,随意而变,随心 所欲,似攻似守,似发似收,犹如水之无所不至,气之无所不 入,迎敌则无所不适,克敌则无坚不摧。只有这样,才能达到以 柔克刚,以弱胜强,或以静制动的目的了。

化恶扬善的道德论

武当武功理论吸取了儒家的“仁学"、“礼义"的思想内核。 拳术家们把它溶化在化恶扬善的道德观中。

师言:“内家入门,须明八字。"八字为“功、拳、药、械、 法、地、侣、财。”功,不只是通常所指示的内功、外功、软功、 硬功、轻功等,最主要的是功德。拳仅为行功之辅助手段,故丹 鼎派大师葛洪视为“不急之末学”。道家标榜“三千功满,八百 行圆”,功必须见之于行。相传吕纯阳得云房先生钟离传授以黄 白之术(点石成金)时,吕问:“成后是否不变?”钟离答:“三 千年(一说五百年)后还原。”吕告:“误三千年后人,不学。” 钟离大加赞许,授以《灵宝毕法》。张紫阳将丹法所传非其人, 竟三遭大难,是以道家有“误传不肖者祸延七祖”之说,故武当

武功门有五不传:骨柔质钝者不传;心险者不传;好斗者不传; 狂酒者不传;轻露者不传。

道家强调“为善”始能“保真”。人为万物之灵,只因后天 习染,坠入恶趣,必耐心化度使复本。用之于拳术,故偶发而使 对方不伤为上乘,化而使对方无所施其力为主要。武当还俗道人 胡兴茂,在金顶堤坑从冯太瑞道长出家习武,练成金砂掌、拉气 功及套拳“三回转”,遵师渝,不许出手,如被迫必须出手,亦 应礼让三招,并声明:

不必争斗;我等都是武当弟子,不应自残;非伤即死,最好 不打。是以习武当武功者,首先在变化人之气质道德为要旨。

武当武功理论体系的研究有待深入

武当武功理论体系的形成有一个漫长的完善过程,至少我们 感觉到在以下几个问题上还须同仁们携手合作,共同研究。

第一,武当武功理论是在中国传统文化的熏陶下、文人出于 阶级斗争的需要直接介入下形成的。由于文人的阶级性,加之古 典传统文化的时代局限性,武当武功理论体系也深深打上了历史 的阶级烙印,存在着精华和糟粕,它既有丰富中华优秀传统文化 的一面,同时也摆脱不了它时代的局限和理论缺陷。其中最为显 著的是反映在理论中的机械唯物主义,诸如,参阴阳,会造化, 欲旋乾转坤,由后天返先天,保养真气,而使之登于寿域的健身 功能说等等。因此在对武当拳功理论体系的研究时,必须融入历 史的阶级观点,我们既不能妄自菲薄根植于中国古典文化的武当 武功理论,更主要的是需要我们以现代科学为指南,以马克思主 义的哲学为原则,扬传统武术理论之精华,弃之精粕,构建科学 的武当武功的理论大厦,这是武术同仁义不容辞的责任。

第二,武当武功理论是对充满活力与生机的武当拳技的抽象 概括和总结,它自身的诸种论说是其主体内涵,在我们的探索过 程中,似乎觉得武当武功的理论体系缺乏系统性,当然,不可否 认,武当拳技也是随着时间的推移不断完善、日趋成熟的,其理 论自然也需要发展完善,从理论研究的现状看,同仁们尚在努力 挖掘,我们不能因为武当武功理论还有待进一步提炼总结,而否 定其理论独树一帜的一面,同时也要看到完成理论体系系统化研 究是一个长期过程。

第三,武当武功理论产生于武当拳技,但又反作用于拳技, 这种反作用应体现在两个方面:一方面将通过对拳技的总结,借 助理论媒介,传播武当武术。另一方面技术的理论升华,为人们 更深刻领悟武当拳技的奥秘提供理论依据,寻求技术深层理论的 发展。不仅如此,武当拳技理论的“超前性”问题,在我们的研 究中限于篇幅,未曾论及,从理论上探讨武当拳系发展的方向、 趋势、特点,也是武当拳系理论研究的重要命题。

十四、武当武功的技术内容

武当武功技术内容概述

武当武功,在明之前,主要在武当山各道门之间承传发展, 明中期后,因国家战乱,道教宫观常遭兵燹重创,武当山道士不 得不避祸移居或云游求生,这种特定的历史条件,才促进了武当 武功的广为流传,其实用功能也得到了改造和强化,交流和渗透 使武当武功得到进一步完善和发展,繁衍形成了各种不同的拳种 和门派。

武当武功在其流传、演变和延伸的过程中,不断吸取外家攻 防实用精华,逐渐扩展了形式和内容,成为养生功法、养防兼备 功法以及拳械等多层次的系统体系,根据《武当拳派源流、拳系 及内容研究》课题组(1990年国家体委亚运会攻关课题)研究情

况报告,迄今已发现武当内家武功的种类达70余种之多,部分 师承关系明晰,如武当云房太极拳、岳家拳械、武当太乙五行 拳、武当太乙火龙掌、武当气功、武当太和拳、尚氏形意拳、武 当正宗赵保太极拳、八卦连环拳……还有许多限于历史原因,不 少传人相继过世,承传关系尚待进一步考证,亟待组织专门人员 进一步挖整。本文仅就已掌握的材料,对武当武功的技术体系作 一初步研究,并建立起其基本框架,由于武当武功流传比较分 散,历史上又秘不示人,有待发现和补充的内容肯定不少,因 此,欢迎学者专家共同深入研究,以便今后加以充实完善。

武当武功,一般都有从基本功到初、中、高级功的一套完整 功法,其练法又有高、中、矮三桩(桩功),上、中、

下三盘 (架子),总以下盘、矮桩为上乘。其中的一个显著特点是:初学 时就须按最高标准来要求,要在持之以恒的实际修炼过程中,自 悟、积累、升华、体以致用,力求达到“由著熟而渐悟懂劲,由 懂劲而阶及神明”(《太极拳论》)的最高境界。往往带徒不仅授 之以“法”(功法),且传给“秘诀”(功理),拳与功紧密结合, “理”与“法”相得益彰。

武当武功的技术内容,少有文字著述。至20世纪二三十年 代方有一些武当武术名家著书立说,但限于当时条件,影响面也 有局限。至1979年,国家体委在全国开展武术挖整工作,许多 隐于民间、庙观的单传、秘传的武当武功才不断的出诸于世。 1983年创刊的《武当》杂志,以挖整武当武功为己任,迄今已出 刊200余期;全国各类武术气功刊物也不断发表一些武当武功的 挖整成果;十一届亚运会召开前夕,北京体育学院出版社与《武 当》杂志社共同努力,又首次推出“武当武术系列丛书”,至今 已出版15册;1990年,湖北科学技术出版社与香港三联书店又 出版了《武当太乙火龙拳》、《八卦双刀》、《鸡爪钺》、《八仙剑》、 《狮形八卦掌》、《钺对剑》、《岳家拳械》、《吴氏太极拳》、《武当 云房太极拳》等专著图书及相关音像制品;近期,《武当文化丛 书精选》又推出了《武当武术精粹》,使武当武功博大精深之内 容,初步显露于世。

本文由于时间和条件所限,对上述已经面世的武当技术内容 仅收集整理到一部分,在辑录中,为了便于分类,我们将以动 功、器械等可以直观表现形式的拳种,列入拳械类;将以静功内 练为主的拳功,列入气功内养类;将有关辅助练功的简易功夫和 气功医疗等方法,列入辅助功法类。

(3) 武当太乙五行拳。此拳原名“武当太乙五行擒扑二十三 势”。传人为浙江金子强先生(已故)。原为明弘治年间(1488 — 1504年)武当山紫霄宫龙门第八代宗师张守性所传。金先生 1929年秋到武当山出游客居,从武当山道总徐本善之高足李合林 道长学得此拳。因遵师训,金自秘练近50年未示于人。直到 1980年秋,在太原“全国武术观摩交流大会”上始公布于众,先 生在丹江、武汉、浙江、上海举办学习班,传授此拳。

此拳宗理于五行,以养气健身,制敌自卫为宗旨,讲究尚意 不尚力,贵化劲而不硬抗,辨位于分寸毫厘,制敌于擒扑封闭。 有独到的手、步、腿、身、眼之型与法。拳法特点:柔和绵软, 桩式沉稳,腰随膀转,两手抱环……方丈之地即可演练。

(4) 武当纯阳拳。传承人汪兆辉,武昌机床附件厂工作。按 此拳所言的传承关系,相传为唐吕洞宾(号纯阳)所传。清光绪 年间,武当道士王至道(号余化龙),从龙心道长学得此拳。 1927年,至道到武昌蛇山武当宫传授刘定国,刘遵师训,闭门持 练50余年,1971年传与汪兆辉。汪兆辉于1988年将此拳整理成 书,名《武当纯阳秘功》。

此拳特点:以其拳诀云:“风吹荷花,左右摇摆;飞云流水, 穿连不断;踩步悬足,运气养性;慢劲快打,环套八法。”

(5) 武当太乙神剑门拳功。此拳功由北京关亨九老人所献。 按其门历代口传亲授,始祖为武当张三丰,其先祖所著《武当拳 宗》备载其详,惜文化大革命原古本遗失,无从详考。但关亨九 记之尤详,已追写成章,定名为《武当修真秘笈》,《武当》已于 1988年作为特辑增刊发表。

此拳功法天地取阴阳,用轮轴之理。架势上主张法无定法, 势无定势,随其自然。用法上讲究左右逢源,出入自由,不封不 绝,不支不架,出手如鹰隼,发手如鹏展,又静又快,先思后 击。另有器械游龙剑、天罡刀、青龙杖等等。

(6) 太和拳。承传人周忠明,武汉市人,于1967年17岁时 去锦西,从其外伯公叶责老人学得此拳。由湖北省武术挖整组于 1983年从周忠明处挖掘整理出此拳。据叶青老人口传,此拳源自 武当山道门中,因武当山又名太和山而取拳名。拳分六路:小 青、大青、穿手、行门、云扑、练拳。

此拳有阴阳桩、摇桩、朝天桩三桩功法,强调“练拳先练 桩,练桩先练气,练气先练意",拳诀有“开台两裆,阴阳二雄, 左右逢源,前揭后仰,倒海翻江,对天烧香”云云。

(7) 武当恒山派武术——迷魂拳。传承人,张开文,江苏 人,为该门18代传人。该门为明初武当山青风道长在恒山白云 观传出。其拳偈为“曲径通幽处,道院花木深,一线若灵明,往 来自通神”。行拳诀有“行拳巧摆云雾阵,列阵封域神关门,软 硬兼施连环打,身形显忽迷敌魂”。套路有三,第一路五十六势。 其他不尽知。

(8) 六路拳。该拳为武当功家南派拳术,该派邓钟山先生 言:“大凡以吾六路与敌交手,须以静制动,以缓制快,以柔克 刚。”邓编著有《六路拳交手图说》。

(9) 武当内家乾坤门功法拳械。云南个旧市武协副主席王树 璋12岁时,拜武当云游道长赵超然为师,学得本门派拳械,王 从师后经10余年刻苦学练,得本门铁喉头功、鹰爪功、内气功 (童子功)、风雷掌、乾坤钩等拳械之传,至今习得上乘功夫。以 前严守师训从不外露。党的十一届三中全会后受感召才将本门功 法献于世。1985年,云南曾整理出他的《武当内家功法拳械》资 料一、二卷。详情待考。

(10) 张三丰“原式太极拳”。该拳博大精深,其“劈太极” 超出推手之外,可以应付任何形式的对抗。原式太极拳传入河北 刘德宽后,刘传赵鑫州,赵又传万籁声。全套七十二势。

(11) 武当赵堡太极拳。它较完整系统地保留了武当张三丰 祖师所创三合一(拳架、推手、散打三者融于架子之中)的太极

拳术,共有七十五势。在技法上有上、中、下八法,共二十四 法。在健体上有内外五行理论和内外修炼法。其特点以柔克刚, 刚柔相济,含而不露,发劲暗不露形。以慢胜快,慢劲快打,后 之以发,先之以至。在推技方法上,轻灵圆活,连珠应用,顺势 借力,巧擒巧拿,狠咧弹发。当代传人陕西刘会峙。

武当擒拿一百零八手。是武当擒拿术中的一种对练套 路。它继承了武当拳术技击之精毕,循武当内家之拳理,把擒拿 与解脱、进攻与防守融为一体,形成了连绵不断、快慢相间、运 转圆活、变化自然的对练套路。其特点是,有解有拿、连绵不 断;巧解巧拿、借力用力;圆中求解、环里出拿。传人是武当龙 门派第十五代道人本相道长,本相传义子孙洽,孙洽传长子 孙慨。

杨式太极“五捶”之技击。太极五捶是指太极拳中五 种捶法。即搬拦捶、搂膝截捶、指裆捶、撇身捶、肘底捶。练时 轻松柔和、圆活自然、协调完整、重心稳定、虚实分明、刚柔相 济、绵里藏针、气沉丹田、以意导气、以气引力、边化边打、边 打边化、骤然发劲。

孙式、武式太极拳捶法技击。孙式太极拳有其特殊风 格:进退相随,迈步必跟,退步必撤,动作舒展圆活,敏捷自 然,练时双足虚实分明,行若流水,绵绵不断,“开” “合”相 连,故又称开合活步太极拳。武式特点是:姿势紧凑,动作舒 缓,步法严格分清虚实,身体中正,以内动的虚实转换和“内气 潜转”来支配外形。孙式太极拳捶法式包括:“搬拦捶、肘底看 捶、践步打捶、指裆捶、双撞捶。”

武当神功太极拳。武当拳之一种,源于宋、元时期。 是内外兼修的拳种,既有少林威武刚健的气势,更具有武当柔缠 绵绵软的风采,突出“柔”字,柔中寓刚,动中求静,以静制 动;柔化来势,借劲发人;是强身长功,自我取乐,强种增寿的 内家功法。全套分四路演练,第一路,升阳柔环功,共四十四势;第二路,壮阳九转功,共五十一势;第三路,盛阳运丹功, 共六十势;第四路,固阳全真功,共七十势。演练中,皆以柔环 见著,练柔成刚。掌、拳、脚、腿、肩、肘、肚、头并用。闪展 腾挪,缓急相间,飞身纵腿,起伏插、盘根绕环、柔腰运臂、蹬 腿踢脚、劈拳击拳、皆合吐纳蓄放,意静运神。当代传人杭州王 宝仁。

武当龙门派心意门。属武当拳龙门支派,全套分为: 外功类、内功类、徒手类。

云房太极拳。原系云房杂修术中之一种。为道家丹室 中炼筋柔膜之方,历来单传口授,不著文字。

抱中守一,为本拳之整体要求,起式为中字,收式即为直立 之一字。腰为一身之中线,环腰一周为带脉,故太极主宰于腰。 生门后,命门前,联线之中点周围虚无窟子,即丹田。存想于 此,即守一。

无弧不成线,有动即是圆,臂之伸,腿之运,极少直来直 去,莫不弧绕圈行。

运行路线,既非它种拳术之直趟往返,亦非八卦之沿线走 圈,而是起于中宫,足行八面,落点还原。

在内为劲,在外为力;运行为劲,落点为力;劲有劲路,力 有力点,明呼劲力,知所避趋。

演武之前,先须站桩,桩为两仪式。要求一垂直,二平行, 三等边。垂直是尾闾、百会,一线直贯;平行是两腿之上半节, 必须平行,不许有高低参差;等边是虚步下坐或是动时,臀至 膝,膝至踵,踵至臀,三线必须等直,演式应以此为标准。年老 体弱者,则只要求一垂直,以保持身之中正。

足尖指方向,绝大部分为四正,极少数有倾斜;又多为过渡 动作。此拳为杂修术中之动功,练完可立即转入静功,无须休息或 调整。方丈之地,斗室之间即可练习,占地不大。

八折。武当拳系拳术之一,属空门。源于何人、何时, 尚待考证。此门拳术现有八套半,为龙式、虎式、凤式、燕式、 站山、下山、坐洞、八折、逼龙珠等,八折是其中难度较大的套 路,地躺动作较多,俗称“九滚十八跌”。其中旱地拔葱、乌龙 绞柱、兔儿双蹬、晒衣等均属上乘功夫,必须多年刻苦习练,否 则难以得真功。

隐仙拳一风钻窗。风钻窗是隐仙门拳套之一,讲究 动静交错,以柔克刚,弹抖势架具有鸡飞虎步,龙形猴灵之仿 效,为武当犹龙隐仙拳。

鹿步梅花桩。鹿步梅花桩属武当象形拳类,其势舒展 优柔,身法灵活多变,步法轻灵敏捷,其力柔中寓刚,具有柔而 不软,棉里裹针之制胜之奇效。

武当松溪六步拳。武当松溪内家拳是明朝嘉靖年间张 松溪在继承武当拳基础上,接受八家(僧、岳、杜、赵、洪、 慧、智、华)精华加以融会贯通而创编的,又叫“八门汇宗”。 因为松溪派是道家拳,历史上又称“遇真功”。松溪派拳术概括 而论包括散、技、基本功和气功等几个方面,其特点是:拳起于 易,理成于医;松溪派的基本功,主要有车轮手、空手锤、伏地 通臂劲等;武当松溪六步拳是其派系中的一个拳套,源于武当遇 真宫,由张松溪下传,现已罕见。

该拳注重下盘功夫和内丹气的修炼,具有气势沉稳,刚柔相 济,快慢相兼,形神合一等特点,击法上以弹抖发力、弧形走 转、踩脚封裆、抓筋拿脉、专打要穴著称。

三十六阴阳手。三十六阴阳手博采众长,风格独特; 其动作简朴沉实,力法刚柔相济,手法变幻莫测,上下内外融洽 得体,俗称“学会阴阳招,走遍天下无敌手”。

武当五行拳。武当五行拳取木、火、土、金、水之属 性合肝、心、脾、肺、肾五脏相生之意,按属性取意生劈、崩、 钻、炮、横五势,本拳架式按五行划东西南北中定五位交替穿 梭,有如云绕山峦、风卷残云,单势演练,气贯神运;组合演 练,虎跃龙腾,是练习形意拳上乘功夫的基础。

(24)武当神剑门——字拳。据传武当内家拳分为上门:龙 门主道、天罡主剑、清虚主手、太乙主字。写字行拳同是在手, 写字就是操手,按四时二十四节择24字以操手,这就是神剑门 之字拳。此门以字为诀,外练字拳,内炼神剑。有术、有法、有 数、有诀,万法归于运字而成字拳,文武一理谓之字拳。其技击 特点是,手是刀、指是剑,手指可以代笔。八法是字的笔画,六 诀是字的六书,取法于字,发之于拳,拳不离书法,笔笔是招。 制人于不觉,取命于无形。当代传人为北京关亨九先生。掌类

(1) 五遁阴阳八卦掌。传承人为湖北省远安县陈绍昆。据 言,此拳源于武当道教门中,属昆仑派,源流未究。陈绍昆6岁 父母双亡,流落长沙,夜宿开佛寺,被寺中龚道人收留,后授以 此拳兼治伤药方。此拳重内玄外玄,内玄炼气,外玄练形,气为 主体,势为功法。以九宫八卦为行拳走转方位,拳势灵巧,动静 多变,尚指掌法。徒手套路分八个掌门,各掌门又有三十六掌。 虚实隐显,以柔克刚,点穴制人。

(2) 混元掌。传承人湖北武汉赵应文,1983年献出。渊源、 师承关系尚不清楚。其套路分上下两路,上路三十六势,下路二 十六势,共62势。赵还继承有武当鱼门拳术,据言源自武当榔 梅派开山祖师明代孙碧云。

(3) 武当铁掌功。此功1988年2月由戚雨春所献。据言此功 由清代武当道人所传,为专练用掌面击人的一种功法。练者马步 站立,用掌推击、挫擦沙袋,数月即感力量惊人。因师承、渊源 关系不详,备此一说待考。

(4) 拉气功、三回转、金砂掌。此三术传承人为当代武当还 俗道人胡兴茂所献。胡为河南邓县人,早年出家武当山堤坑,从 冯太瑞道长学此三术。拉气功练成,周身可开砖。三回转为拳 术,套路简单,但出拳凶猛,遵“非困不发”之道家武德之训。 金砂掌,只知所练掌砂,必用武当山下河流之金砂而练(武当山 北麓有川谷名叫金沙坪),湖北省武术挖整组有资料记载。

(5)武当自然三丰派八卦掌。八卦掌是一种以掌法变换和行 步走转为主的拳术,由于其运动形式纵横交错,分四正四隅八个 方位,与“周易"八卦图中的卦象相似,故名八卦掌。

八卦掌主要有“游身八卦掌”、“龙形八卦掌”,以及“阴阳 八卦掌”、“阴阳八盘掌"等,武当自然三丰派八卦掌在其结构和 特点上与上面诸种基本相似,八种基本掌法的变换因其门派不 同,在转换形式、遒劲蓄放上独具特色。

械类

(1) 武当丹派剑术。据李天骥主编的《武当绝技》载,清 末,奉天北镇宋唯一著有《武当丹派剑术》一书,记:“原为护 道降魔……,嗣后立成九派,分为三乘。”书中备载其细节,并 列有世系表。

(2) 太乙玄门剑。此剑法又称“太极玄门剑”,是武当山护 山剑之一,传授极严,外人鲜闻。因历沧桑,原剑谱转辗,现为 北京笑先珍藏,于1983年献给中国武当山拳法研究会,共有 七十五势。

(3) 武当剑。武当内家拳法尤以剑术扬名天下。历经数代承 传发展,门派繁多。此套武当剑系武当剑第十一代传人孟晓峰大 师(1883—1977)得自李景林先生并继传,为武当各剑术之根 本。此剑术,全套共六种一百三十二式,式式迥异,形态舒美。 演练时,要求气度和祥,步法稳健,上下进退,速小绵软,虎踞 龙行,剑花迂转,穿插回旋,身剑如一,闪展腾挪,神出鬼没, 疾徐相承,如影随形。久习此功,使人心胸廓开,风神飘逸,洒 脱自然,身强体健,祛病延年。当代传人为天津马杰。

(4) 武当三丰太极剑。此剑源远流长,演练时要求周身舒 静、步走弧圆;眼随剑走、剑随意引、意随气、气随神、神道合 一。其剑式有:灵猫扑鼠、金蛇盘柳、童子提炉、白虎蛟尾、乌 龙绞柱、风卷荷叶等;集体演练庄严潇洒、飘逸雄壮,好似“采 菊东篱下,悠悠见南山”。

(5) 武当八卦太极剑。该剑法根据八卦掌衍化而创传,至今 传江苏、陕北。该剑诀曰:身如游龙,剑似银蛇,精神贯注,气 势充沛……意动形随,人剑合一。《武当》1991年第3期有载。

(6) 九子寻母剑。九子寻母剑系将九派剑法之长融合八卦之 中创编而成,具有刚柔相济、吞吐自然、势势相连、身灵步活的 特点。

(7) 夜行刀。是模仿武侠夜间作战的套路,其特点是:刀随 身变、步带身走、吞吐起伏、轻灵活变、兼有形意、八卦、太极 之多种风格,是独特的武当象形器械之一。

(8) 武当乾坤点穴钩。是武当派乾坤门中短器械之一,俗称 暗器,用于点击人体各部穴位和防范短兵器,随身携带,方便灵 活,据传为武当内家正宗乾坤门第二十代云游道人赵超然所传。

该兵器以点、提、翻、架、叉、格、拦、挂、

按、穿等击法 为主点穴,具有一定的实战价值。

(9) 子母龙腾钺。子母龙腾钺又名子母鸳鸯钺,是八卦门双 器械之一,每一形钺为一趟,八趟为一套,每趟钺二十四式,每 形不同,套路不重,演练起来轻巧灵活,变化无穷,上下翻腾, 遒劲势威。

(10) 一苇棍。一苇棍为武当拳系传统长兵之一,其动作简 练朴实,紧凑实用,全套运用太极形意的身法、步法和劲力,配 以棍中劈、崩、缠、绕、点、拔、拦、封、撩、扫等棍法组成套 路,具有手臂圆熟、身械合一、力透棍梢等特点。

(11) 八卦子舞鸳鸯钺对剑。子舞鸳鸯钺,又名乾坤钺,八 卦门器械之一,此器械为阴阳、雌雄两个,呈月牙形,前后左右 皆是刀,有七刃三尖,其招式是由八卦掌的掌法变化而成,小巧 玲珑,变化多端,善于以短取长,专破长兵,与短兵对练也别具 风格;子舞鸳鸯钺对剑不仅充分展示了双钺的勾挂擒拿,拉割挑 扎、粘剁劈刺,抹撩带化等方法特点,而且使剑法的攻防变化也 得到了完整的表现,是一个难得的武当派系的传统套路。

- 气功类

(1) 武当气功修真全图。历代为武当山道门视为珍宝秘藏, 非德高道深之当家道人不得窥见,仅在本门内历代传播,旨在祛 病延年。要求习者必知人体经络穴位,中医脏象生化,道家气化 及易理变化,尔后得师真传,以敛先天之气,施抱元守一之法, 习周天运行之术,达到炼性修真的目的。

(2) 天罡气功。天罡,是道教敬奉之明。天罡气是天地之正 气。所谓“天罡气”就是根据天地的运行,节气的更易,时辰的 变化,通过锻炼将天、地、人三者之真气,融于一炉,炼为人之 内丹,这就是孟子所说的“养吾浩然之气”。它不同于其他气功, 还有奇妙的武术技法,现代传人为武汉马志富。

(3) 武当山三天门悟性(五行)气功。该功由武当道人朱诚 德传授,据朱道长言,练此气功,重在参悟返归人之先天本性, 而内调人之心肝脾肺肾五脏,使五气朝元,三花聚顶,炼成大 丹。所谓“悟性”气功,实为“五行”气功也。此功仅有初步介 绍,尚待整理。

浏览1,109次