伤难免。还有佛山练武风尚因素,使医治跌打 行业占有较大的市场份额。梁财信既有潘曰舒 衣钵传人的名声,个人医术精湛,所制造的跌 打成药也非常畅销。梁财信膝下无儿,其兄将 两个儿子过继给财信,梁财信对后代在教育上 文武并进,医武并重。创办了蒙馆、大馆和武 馆。蒙馆启蒙,大馆教读经书、医书及跌打医 术临床实践,武馆则延师传授武艺。其孙子梁 贯之就是精通内科、长于跌打的能手,据闻孙 辈中也有武秀才和武举人才:

梁财信不但医武传家,就连其妾侍也是武 功了得W26年,佛山陈炳藜有《梁财信妾》n 一文载:梁财信在澜石乡以擅医金疮远近闻

名,所谓“金疮”,指刀斧利刃之物所伤,如救治不当,可致感染、中风发痉 一日,有一人跌跌撞撞来医馆求救,梁财信见此人手背受伤之处就像烂桃子一样 颜色,伤情严重,于是询问来者何因。来者面有难色,但为了治伤也只有实话说 出。原来,此人是经常行劫路人的惯匪,那天早上,他远远见有一妇人挟着很重 的包裹前行,猜想是财物,因此劫财心起,手持棍棒,暗藏路边,待妇人走近,

便要打人行劫。谁料棍刚举起,手臂就被妇人用拳痛击,使他踉跄倒地妇人临 行时留下话说:“若想存活,就到澜石求梁财信吧:”贼人哪敢拖延,只得前来 求救。梁财信听完来者告白后,又细问来者那妇人衣着打扮,心中已明白,应是 早上刚出门办事的爱妾所为,他不索来者重酬,只用了三天的时间,就治好了重 创。待到爱妾回来,梁财信一问,果有此事,可见梁氏一家,医武功深。

洪拳一代宗师黄飞鸿,不但武艺高强,狮艺精湛,中医药技术更是高超。 1885年,黄飞鸿停办廻澜桥所设武馆,接受记名提督吴全美聘请,成为军中技击 教练。黄飞鸿在军中传授武术,习练者损伤在所难免,作为武术教官,他有家传 医术和独到的医方,当然能一显身手,同时也积累了临床经验。再加上他治好 了两广总督张之洞的臂伤,更是名噪一时1886年,黄飞鸿之父黄麒英和吴全美

先后去世,黄飞鸿辞去军中技击教练职务,

在广州仁安街开设“宝芝林”跌打医馆,传 播武术和跌打正骨及中药技术。林世荣、莫 桂兰等洪拳名家承继了黄飞鸿一脉的医药理 论,并在实践中不断丰富发展。

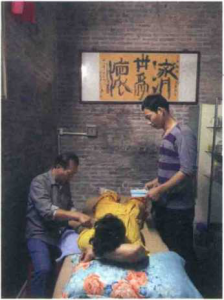

李才干(1832—1914),字子桢,佛山 栅下茶基人。少好武术,为人豪爽,32岁拜 浙江金山寺南来广东的智明和尚为师,得 智明传跌打医术,学有真传,善治筋骨损 伤、枪炮弹伤、刀火烫伤,于清咸丰年间 (1851—1861 )创“平恕堂”跌打医馆于平 政桥沙涌坊,兼售跌打药膏药丸,医德高图5-57林世荣之孙林镇成用家传 尚,贫苦者赠医施药,富贵人家亦不索重药酒法为患者治病

酬,医术精湛,声名远播,《佛山忠义乡志》为其立传。

李才干之子李广海( 1894—1972 ),字澄波,承父业在佛山栅下沙涌坊开 设“李广海跌打医馆”,后迁往福庆里(今大福路)等处,被称为“骨伤科圣 手”,曾拜佛山鸿胜馆名师陈盛学习蔡李佛拳,担任佛山鸿胜馆理事。抗日战争 期间,为对日作战中负伤的广州市区游击第二支队部分干部、战士及其他抗日军 民免费治疗并秘密掩护,使他们能重返前线。李广海重视内服与外用药物的辨证 运用,确定了 “治伤从瘀”的原则,对闭合性损伤的初期主张“瘀血内蓄,理应 温补”,对开放性损伤失血甚者,“治先固脱,后拟祛邪”。他对小夹板固定治 疗四肢骨干骨折及近关节骨折,提出小夹板加垫超一个关节固定,解决了固定与 活动的矛盾;提出早期的练功活动能加速肢体功能的恢复;在骨折愈合方面较早 提出通过“纵轴挤压”能促进骨痂生长的理论。对目前骨折临床仍有重要指导 意义。他自创外敷加丹白药膏,疗效显著,对枪炮弹伤的治疗,或用手术取弹, 或用药捻导引,或用丝线缝合伤口,或用拔毒生肌膏外敷,辨证施治,为李氏骨 伤学术流派确立了基本的理论原则,成为该流派的宗师。他创制的“李广海跌打 酒”、“李广海滋补酒”远近驰名他所创制的“伤科跌打丸”乃佛药名方,

中华人民共和国成立后划归到佛山制药一厂(冯了性药业有限公司前身)生产, 其中“李广海跌打丸”正式改名为“伤科跌打丸”,至今仍在生产销售,是伤科 名药。

李才干早年所设跌打馆,经李广海改名为李广海医馆,现仍存在。2006年被 评为佛山市文物保护单位,2013年由佛山市政府出资300万进行修缮,于4月30曰 正式对外开放。

咏春拳名师招就,也是著名骨伤科跌打名医。他培养出女儿招丽澄,1937年 生,自•少随父学习咏春拳,并学传统中医药,专治跌打风湿骨刺劳伤专科,在中 山县石歧镇各集体医疗单位任职中医骨伤科医师。1957年代表石歧参加佛山专区 运动会,又代表佛山专区赴广州二沙头国际体育运动俱乐部以及在东山区的东较 场体育馆参加广东省武术观摩大会,获优秀奖,1958年9月,代表广东武术队参 加全国武术观摩大赛。招丽澄长期服务医界,德艺双馨。

佛山是“岭南成药之乡”,早期中成药制药业发达,这些制药业以个人名字 或别号作为招牌字号,生产的成药有膏、丹、丸、散、茶、油、酒七大类,店号 的创始人多数对医药有一定的学识和经验,他们将实践中治病效果较好的处方制 成成药出售。在佛山的中成药中,与武术相关的跌打类成药也是其中特色药品, 如“冯了性风湿跌打药酒”、“梁家园少林膏”、李广海“伤科跌打丸”等,昔 日的民间成药作坊在中华人民共和国成立后并入制药厂,跌打类成药大量生产, 不仅畅销全国,还远销新、马、印、菲、日、美等10多个国家和地区。

除了设厂生产的跌打成药外,佛山各派拳种跌打治伤方法和用药秘方一直在 民间流传。谚语有云:“未学武术,先学跌打。”武术传承的同时,民间医术和药方也在各自门内传承至今。

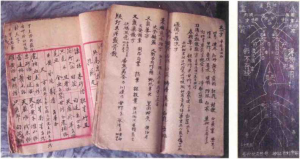

佛山鸿胜馆至今仍保存有第二代掌门人陈盛手书的药方,据蔡李佛拳传人 黄镇江介绍,像这样的医方昔日有很多,以前的鸿胜馆弟子大多都学会跌打疗 法,如他的师傅何义,经常义务开药方替街坊治伤。朱绍英师傅也保存了其先人 朱满镗整理传抄的《协兴堂秘传良方》医书合册。佛山鸿胜馆有许多门人对于经 络推拿方面有独到的手法,较有代表的传人有朱绍英、黄文佳、何焯华、夏汉广 和梁旭勇等。近年,梁旭勇搜集鸿胜馆先辈流传的医方,广泛开展调研,根据传 统疗伤经验,在传统的武术跌打和推拿基础上,结合蔡李佛拳艺,整理出一套名 为“蔡李佛鸿胜功夫推拿”治疗方法,开办了首家以蔡李佛功夫推拿、武术、医 药、醒狮为一体的“鸿胜堂”医武馆。以武术功底和经络腧穴相结合,以指代 针,以掌代药,以拳代椿,运用自身潜能,作用于患者身上,达到扶正祛邪的目 的,具有手法精、认穴准、用劲巧、耐力足等特点,起到较好的疗效。同时根据 蔡李佛拳门人传统医方,整合制成油剂“活络油”、贴剂“活络贴”和膏剂“万 应膏”的“鸿胜三宝”系列产品。

传说中的武林秘籍,除了师傅传授的拳械套路或心法外,跌打医方和用药方 法相信也是其中的一部分。就以南家拳为例,该拳种佛山宗师梁细苏,民国初年 已在鹰嘴沙设立医馆,择徒传授,我们从他遗传的医书中可见一斑。该医书应有 旧本,因其上有确切整理抄录年份是“民国七年(1918)岁在戊午年拾月尾日重 订修”,其“医道真言论”书曰:

医须小道,粍任非轻,利济存心,沉疴转宁,群书详考,精益求 精,跌打杂症,书熟理明,红肿痢痛,丸散当应,靡疽瘰疬,日夜悲 声,花柳染疾,多不通明,疳疔骨痛,贱药不灵,初起白浊,预早调 清,用药之道,犹如用兵,发药最怕,症重药轻,心若济世,药本难 成,止痛药料,价昂可成,切勿悭囊,迟延应用,效验连声。

书中以绘图形式,指明人体各个穴道,哪个穴道点脉即伤,哪个穴道受伤 后又用何药方解救,根据一年四季不同,每天十二时辰各异,均有对应的药用汤剂,可谓民间宝藏。

我们在佛山市三水区南家 拳门人梁启钊家中,看到了他 在1963年手抄的《正宗少林跌 打暨穴道秘传》,注明是佛 山名师梁细苏传袁恩传梁启钊 的,抄本内容与梁细苏遗存本 无异,袁恩就是梁细苏的弟 子,又是梁启钊的师傅,足 可证明民间的这种医武同研及 其医武同传的关系。正如其中 “跌打理历论”所谓:“……

至于此功夫,须集拾年贰拾

年之艺。即使从师识之,亦择贤徒而传,不敢乱施手段,若事不得已,只可用之 与他解救,切不可甘心看他死于地上。某时伤于某部,用某时汤剂可解,点脉形 图,亦要分春夏秋冬而点,因用脉四季不同,此本形图,从师得来,不可乱传别 人,以防身之计也。此卷乃系点人身之穴,与四季脉不同也。此脉者,不俱时 辰,但点中穴部,便能伤也。但伤者,不倶那穴,用拾贰味引经活络加引之后可 解也。”书中药方有飞龙夺命丹、跌打气绝回阳丹等,其中跌打七厘散配方专治 跌打危亡之症,地鳖紫金丹配方专治点穴拳伤之症,并注明“此本点脉形图,乃 系从师识宝,照本抄写,并无错误,亦非贪图财利,不it以得防身之计矣,亦不 可乱传别人,以得济世贫民,并益己身,勿忘师命也。若得之后,不可再失,若 再失去,实难得矣”。

秘籍中一再强调医方难得,需择人而授,故内容从略。学武者,若通晓人体 经络分布、血脉走向及穴道定位,便能懂得自我防卫及其一招制胜之道,武侠小 说家的笔下点穴奇功,就是内功高手对人体主要穴道的击打所致,若授予居心不 良者,则为祸患;从医者,若通晓人体经络分布、血脉走向及穴道定位,便能懂 得养生之道及其治疗之法,通过多种手法刺激穴道,调整人体血脉的运行,达到医治疾病的效果。

南家拳门人邓诵在上世纪50年代初传抄梁细 苏遗存的《跌打医书》,当中论及了中医调气养 血对治疗跌打损伤的作用。书文:

济世之道,莫先于医;疗病之功,莫先 于药,均乃百草之根苗。丸散制造,先知原 因,夫跌打之症,专从血论。血不流行,或 成血片,血死作痛,昏闷不醒,寒势往来,

曰轻夜重,变症多端,皆因气血损失故也。

庸医不审其源,妄投药饵,枉死甚多,余甚 惜之。但看症或有淤血停处,或为亡血过 多,然后施以内外治之法,庶不有误。凡皮不破而内损者,多有淤血停积,破而伤肢,每致亡血过多,二者治法不 同。有淤血内,宜功利之;亡血,宜补而行之。但出血不多,亦无淤者, 以外治之法治之。更察其所伤痕,在于何穴,图上下亦有轻重深浅之异, 经络气血多少之殊,必先逐去瘀血,和荣止痛,然后调气血,自无不效。 若夫损伤杂症,论中不及备载者,俱分门晰类,评列明医者,宜尽心焉。

同样的医方版本,南家拳门人陈年丰在师从梁细苏学武时也得到师传。医方 起首则注明“少林寺智善禅师传授,熊禧观祖师秘授”,在“跌打损伤秘诀”下 方,又注明“由庆凤仪戏班棚面安师傅传授”,佛山南家拳所流传的跌打医术及 医方,与南少林武僧及粤剧戏班中具有武术功底的乐师关系,是不一般的密切。

佛山武术各门派中的传统医药稿本还有许多,是我们进一步研究武术和中医 药内在关系的宝贵财富。

中国武术,源远流长,武术的萌生和发展,伴随着华夏文明的发展历程,佛 山武术是中华瑰丽多姿武术文化中的一个有机组成部分

广东发现最早有人类遗存是距今已有10多万年历史的曲江县“马坝人”,那 时已有菱形石块、石凿、石碓等砍砸器出现佛山新石器晚期河宕贝丘遗址所出 土实物证明,在距今5000多年前,一个以捕鱼、狩猎经济为主,兼有山冈釆集经 济,擅长制作几何印文陶器、骨器、玉石等手工业为主要特征的南越族部落在此 生息繁衍,创造生产出石刀、石凿、石锥、骨叉、骨锥和骨箭镞等工具,在劳动 生产及与自然的斗争中,武术孕育渐露曙光。

秦始皇统一六国建立王朝,收缴天下兵器,禁止民间习武,派大将屠雎率 领50万大军袭击南越,与南越先民展开持久的丛林游击战。后有任嚣和赵佗统军 南下,推行“汉越一家”政策,使南越政治、经济和文化一度繁荣。“手搏”、

“相扑”、“角力”、“武艺”名词相继见诸典籍。从汉代广东徐闻、韶关等墓 葬出土的刀、剑兵器可知,当时习武从戎渐成风尚,佛山澜石后岗西汉墓葬出土 的青铜剑\或可作为岭南武术发展的实物例证。

唐代贞观二年( 628 )成名的佛山,已从十五条自然小村落渐成聚拢趋势, 城镇经济开始形成唐宋时期,中国武术迅速发展,并逐步走向成熟,建于北齐 的河南嵩山少林寺,广泛吸收北方地区特别是中原地区民间武术的精华,经过僧 众相互切磋和整理,成为一大流派。武当山、峨眉山等道教、佛教名山也成为荟 萃民间武术的重要基地,中国武术呈现流派纷呈的局面。随着中国的经济重心不 断南移,尤其是北宋末年,元兵入主,建炎南渡,大批士民渡岭南来,佛山许多 村落保存的族谱,不乏由南宋自北而南开村定居的记载,移民在带来中原先进的 生产技术的同时,也把北方比较成熟的武术,,由福建等地流入了广东。

宋代佛山栅下海舶要冲,有市舶司提举官员驻守,设有临海炮台,宋朝承袭 后周遗制,设置乡兵,民间拳术和多种器械使用开始涌现,为抗击外侵和海盗滋 扰,乡村百姓各占形势,结社练武,屯聚自保。

明朝初年,设武学教授生徒,培养武备骨干,领朝廷俸禄,归地方任用。明 代广东沿海倭寇为患,为地方武术的兴起带来了契机,万历年间,荣归故里的户 部尚书李待问,参照朝廷军队建设形式,创办地方自治武装机构忠义营,组织训

练乡勇武艺,保一方平安。

明清时期,随着广东对外贸易繁荣,地利优越的佛山经济发展日益加快, 铸造、制陶、纺织、中成药等手工业和市场经济形成规模。户口之繁,物产之 富,声明文物之盛,闻于中外,跻身天下“四大镇”之冠。成熟的冶铁铸造技术 使佛山成为我国武器生产重要基地之一,各种制式的铁炮、大铳、流弹、兵器等 产品,为军事对抗和势力抗争所需兵器提供了物质基础,从明代正统年间黄萧养 起事和由地方耆老所组织的军事防御可以看到,武器的制造在当时佛山是顺手拈 来,而使用这些武器的人,已经过期的训练与技术的支撑,也反映了当时佛山 已经拥有使用这些兵器的人才。

黄萧养起事加快了佛山内部铺区治理制度形成的步伐,民间自卫性质的忠义 营逐步向团练发展,形成规模,武术在佛山有较好的根基;促使了佛山市镇与周 围农村的分离,城镇化建设步伐不断加快,工商业、手工业经济迅速发展,经济 的发展使各方人才大量涌入佛山,外来拳种在佛山落地后,发展空间广阔,并逐 步与本地原有武术相结合形成自己的风格;经济的发展也使武术、舞狮等在各种 神涎庙会等民俗活动中扮演了重要的角色

明清时期武科制度推行,为广东武术人才储备提供了先决条件,明清两代广 东五名武状元中佛山就占其二,明代嘉靖年间戚继光和俞大猷在福建、广东一带 抗击倭寇侵略,布防练兵,编撰《纪效新书》等军事理论,为广东武术发展带来 新思想和新的动力而从地方乡志的记载中可以看到,康熙年间,佛山、南海区 域的武进士和武举人数量激增,民间习武已成风尚。武术在这一片土地上具有广 阔的应用空间,南派武术得以较好的孕育和发展

清代中期,尤其是鸦片战争后,国势日衰,国民积弱暴露无遗,为了内固疆 国,外抗强寇,练习武技蔚然成风。统治者为了消灭和限制人民的反抗力量,特 别是汉族人民的强烈反抗,下达命令,严禁教武术和秘密结社活动。随着反清政 治形势风起云涌,潜藏于草根阶层或遁迹僧道门内的秘密社会力量,在远离朝廷 中心的闽广各地积聚爆发,民间称之为“南少林”的天地会组织遍布各地,洪秀 全发起的太平天国运劫席卷全国,清代传入广东和佛山的各个拳种基本与“南少 林”天地会有着密切的关联。

佛山粤剧艺人李文茂与陈开策动的红巾军起义,率领粤剧艺人及大批民众加 人抗清运动洪流,这股世人称之为“洪兵”的力量,在清政府的高压政策下.随 着转战两广地区而流播各地,相信有身怀绝技的艺人辗转逃生,将武术的种子传 播至新加坡、马来西亚等异国他乡。在这种历史背景下,武术在广东民间不断丰 富和发展,出现了以洪、刘、蔡、李、莫五大名拳为代表的独立拳种体系。舞狮 的内容程式增添了丰富的内涵。佛山工商业、手工业的迅速发展汇聚五方之众, 应生活劳作合武术研习人群等大量需求,跌打伤科正骨技艺及制药技艺在佛山得 到充分的利用和发展,

清代广东五大名拳中,洪拳在佛山传播最广、名声最盛,铁桥5、林福成、 陆亚采、黄麒英、黄飞鸿、林世荣等洪拳名家在佛山的武林事迹,成为晚清民国 时期小说家反复塑造的恒久题材,随着文化产品的有力推动,黄飞鸿刚直正义、 锄强扶弱的侠义气概,更成为中华武术的精神典范_

咏春拳传入佛山主要的渠道源自清代漂泊的本地戏班,这些少林嫡传武技 一方面随着红船子弟流播各地,另一方面由本地人学成后扎根本土繁衍传播,佛 山梁赞之后的陈华顺、陈汝棉、招就、黎叶篪、叶问、彭南等,阮济云之后的姚 才、姚祺、林瑞文、林瑞波等,冯少青之后的阮奇山、张保、岑能、邓算等,还 有咏春拳的各派支脉及其传人,构成了数代传承的庞大群体。

在晚清动荡的社会变革中,蔡李佛拳带着反清复明使命传人佛山,咸丰元 年(1851 )张炎在佛山创立鸿胜馆,扎根于社会最基层,与劳苦大众同呼吸、共 命运,在历次社会变革中,其主要骨干走在革新的最前列,在反封建反压迫等工 人运动和农民运动斗争中发挥了重要作用随之而来,该组织也受到当政者的压 制,在1927年后销声匿迹长达十年,众多拳师远赴香港和海外设馆授徒在上世 纪30年代后期,鸿胜馆组织以体育会形式再生,在当时的政治环境下虽然备受制 约,仍然狭缝中抗争求存,延续活力,其弟子多次击败外国拳师,扬威海内外 清末民初佛山出现的南家拳,以梁细苏为宗师,他个性低调,隐而不彰,使 武术界只闻其名,不明其拳种所属,根源上溯也是扑朔迷离,该拳种内涵丰富, 应为中原武术南来发展的又一个案,在佛山传承百年。

民国初期,广东曾举办国术竞赛选拔人才服务于当时军界,民间拳师如洪拳的林世荣、白眉拳的张礼泉、龙形拳的林耀桂等均在李福林军队中当过武术教 头,而周家拳的周龙也是当中一员,它融合所学洪拳、蔡家拳及少林功夫,开宗 立派,与其弟五人以“周家五虎”之名享誉武林,周彪、周海兄弟在广东精武会 成立之时曾与黄飞鸿、林世荣等同台献艺,该拳种在两广地区传播甚广,佛山顺 德、南海均有支脉传承,上世纪30年代传播海外,“中外周馆”遍布世界各地。

随着西方近代体育的进入,传统武术中之有识之士也力求在时代变革中求新 和发展,精武体育会的建立,在组织和活动方式上打破了原有民间各种练武组织 和所有的宗法或宗教色彩,采用了现代体育组织和学校的全新的武术传播方式, 推动了武术城市化与国际化的进程,开辟和彰显了武术诸多价值功能,成为促进 武术现代化转型发展的先锋与楷模。上世纪二三十年代,佛山精武会作为全国42 间分会之一,在武术传承、武术办学及武术文化弘扬方面走在广东乃至全国前 列,至今仍流传的佛山螳螂拳、鹰爪拳、太极拳均由该组织引入播种,是北拳南 传的重要基地。

中华人民共和国成立后,佛山市政府对民间武术社团进行重新登记,统一 管理。1952年,国家体委设置民族形式体育研究会,将武术列为推广项目。1953 年,时任国家体委主任的贺龙同志提出了对武术要“发掘、整理、提高、推广” 的八字方针,对长期流传于民间的传统武术的发展产生了巨大的影响。尤其是 1957年中华人民共和国后首届全国射箭武术观摩大会前的各地选手的层层选拔, 全国各省、地区、市、县武术前辈和精英各展所长,彭南、区荣钜、曾坤等武术 名家在佛山市传统武术观摩赛中脱颖而出,参加广东省体委在广州二沙岛举办的 全省竞赛,其中区荣钜以成绩优异,作为全国观摩大会183名成员之一,为佛山 赢得了荣光。1957年,中国第一部《武术竞赛规则》颁布,标志着中国武术向竞 技化发展的开始,而民间传统武术仍然沿着健康的轨道发展。1%〇年后传入佛山 的龙形拳和白眉拳,在上世纪70年代发展至高峰,从习者众,丰富了佛山传统武 术的内容,南北拳种在佛山都得到较好的继承和发扬。

1978年11月16日,邓小平同志题词:“太极拳好”,给民间传统武术的发展 带来了新的生机,中国武术从此进入了一个蓬勃发展的时代。1979年1月,中华 人民共和国体育运动委员会发出《关于发掘、整理武术遗产的通知》,同年5月

在南宁举办了全国武术观摩交流大会,乘借这一东风,佛山再次牵起了传统武术 的研习热潮。“1983到1986年,佛山市连续四年共组织了七次全市武术比赛,赛 事拳种有龙形、白眉、蔡李佛、洪家、螳螂拳及鹰爪拳等,武术项目列入佛山市 历届运动会的正式比赛项目。1984年,汾江区武术协会成立” 2,其后逐步发展 为佛山市武术协会。在佛山精武体育会老会员麦大华、区荣钜、黄颖心、曾坤等 人联合发动下,1986年,佛山精武体育会复会。与上世纪20年代建会之初组织管 理架构不同的是,复会后的精武会,已经不是从属于上海总会或广东分会的分支 机构,而是成为佛山各个拳种的横向联合体,成为佛山武林的大家庭。

90年代后,民间武术组织和拳会、拳馆的建立如雨后春笋般兴盛而活跃,武 术运动遍布佛山各社区、镇街和乡村,尤以太极拳运动的推广声势浩大。佛山鸿 胜馆是在佛山武术运动全面恢复和普及的形势下于1998年复会,近二十年的发展 可谓势如破竹,蜚声国际。2002年建立的佛山叶问堂和十年后的2012年在南海罗 村建立的叶问纪念馆,让更多的人了解咏春文化,也让更多的人爱上了咏春拳。 1998年,黄飞鸿狮艺武术馆在西樵镇禄舟村落成。2001年建成开放的佛山黄飞鸿 纪念馆,多角度全方位地展示了黄飞鸿的生平事迹及文化产品,成为佛山对外文 化交流的重要窗口,也成为世界各地武术爱好者探寻佛山武术的圣地。

佛山武术根基深厚、纷呈多姿,是佛山多元文化的重要组成部分,“武术之 城”的荣耀使佛山名城文化名片闪耀着异样的光彩。我们相信,随着佛山市体育 产业发展“十三五”规划的实施,佛山国际功夫中心和世界功夫之城美好愿景就 在眼前。

注释

第一章佛山武术历史溯源

朱相朋:《建茶亭记》,乾隆版《佛山忠义乡志》卷十。

乾隆版《佛山忠义乡志》卷一《乡域志》。

康熙《南海县志》。

罗一星:《明清佛山经济发展与社会变迁》,广东人民出版社1994年版,第29页。

清代《华封台会碑》石刻。

康熙版《南海县志•风俗》

广东省博物馆、佛山市博物馆编著:《佛山河宕遗址》,广东人民出版社2006年版,第4页

国家体委武术研究院编纂:《中国武术史》,人民体育出版社1997年版,第54页。

国家体委武术研究院编纂:《中国武术史》,人民体育出版社1997年版,第82~85页。

10•道光《佛山忠义乡志》卷二《祀典》。

11.陈贽:《佛山真武祖庙灵应记》9 12•民国《佛山忠义乡志》卷十四《人物》。

佛山祖庙建筑内《佛山真武祖庙灵应记》碑阴刻文记载,明代景泰元年(1450):

佛山祖庙建筑内《世济忠义记》石碑记载,明代嘉靖三十二年(1553 )。

民国《佛山忠义乡志》卷十五《艺文》,1923年。

16•民国《佛山忠义乡志》卷十四《人物》,1923年。

民国《佛山忠义乡志•乡事》。

黎俊忻:《西樵武林杂记》,广西师范大学出版社20丨4年版,第57页。

道光十五年《南海县志》卷八,同治十一年刊本。

参见张解民编著:《顺德历史人物》,人民出版社2005年版,第40页a

康熙《南海县志》卷五《选举志》,书目文献出版社1992年版。

嘉庆二十四年《三水县志》卷九《选举》。

罗尔纲编著:《天地会文献录》,正中书局印行,1942年。

道光十五年《南海县志》卷七《桑园围甲辰缺围修复》,同治十一年(1S72)刊本

刘双慈:《粤剧艺人李文茂起义》,佛山地方志办公室编:《佛山文史资料》第八期r

第二章清代传入佛山的拳种及其发展

王广西:《中国功夫》,海天出版社2006年版,第23页。

王广西:《中国功夫》,海天出版社2006年版。

秦宝琦:《清前期天地会研究》,中国人民大学出版社1988年版。

黎秀煊:《黄飞鸿祖师铁桥三》,载《南海日报》丨9%年6月18日/

黎秀煊:《史海寻觅》,(2009年作者自己编印的资料),第232页

此事笔者于2001年亲耳听黄飞鸿再传弟子余志伟师父口述后得学者邓光民提供佛山人(许 凯如)采访莫桂兰后撰文的《莫桂兰发扬黄飞鸿洪拳》该文载于上世纪50年代香港报刊关于黄 飞鸿与莫桂兰结缘,笔者信息来源于余志伟和香港报道。

韦少伯:《林世荣先生略历》,载《林世荣工字伏虎拳图说》,1936年。

黄启文撰:《先师林公世荣传》。

与铁桥三(梁坤)同名,实为不同的人。

参见洪永强:《洪门“全胜堂”洪家拳传承历史源流》,载三水区民间文艺家协会:《民 间》第二集。

方健宏主编:《广东省非物质文化遗产名录图典(一)》,广东世界图书出版公司2010年 版,第236页。

曾昭胜等编著:《广东武术史》,广东人民出版社1989年版,第丨27页。

佛山鸿胜馆馆长黄镇江、武术研究学者邓光民等根据多年调查,结合唐栋臣《张炎小传》 手稿和新会陈享之孙陈耀篪的徒弟陈华灿《张鸿胜传》手稿,考证所得结论。

《佛山武术协会成立三十周年》“鸿胜馆”条目,2016年,第35页。

陈艺林、周逸天:《佛山鸿胜馆始末》,载《广东文史资料》,1982年。

曾昭胜等编:《广东武术史》,广东人民出版社1989年版,第67页。

“礼桩诗”是练习木人桩时口念的诗句。

黄镇江:《佛山鸿胜祖馆历史及其现状》,载《佛山鸿胜馆成立】60周年特刊》,20丨丨年

曾昭胜等编著:《广东武术史》,广东人民出版社1989年版,第68页。

依据唐栋臣手稿整理

戴晓歌:《佛山武术界参加革命斗争纪实》,载《佛山鸿胜馆成立165周年纪念特刊》,2016年,

《钱维方先生事略》,载中共佛山市委党史资料征集小组办公室编:《佛山市党史资料汇 编》第五辑,1983年,第54页。

参见谢建章:《梁桂华烈士传略》,载中共佛山市委党史资料征集小组办公室编:《佛山 市党史资料汇编》第五辑,1983年,第1~7页。

《吴勒烈士生平事略》,载中共佛山市委党史资料征集小组办公室编:《佛山市党史资料 汇编》第五辑,1Q83年,第30页。

浏览2,381次