重型:走路痛,甚至静止时也痛,有关节积液,对训练有严重影响。应停止训练,积极治疗,适当配合膝关节的功能练习和体疗。

武术运动中的“站桩”对防治此病效果较好。其方法是:两脚分开同肩宽站立,膝半蹲 于130。左右,上体直,重心稍靠后,颈部放松,上肢前平举,肩放松,肘微屈,或手扶撑于大腿上,呼吸均匀自如,保持此种姿势不动。开始练习时,要尽量坚持5分钟左右,以后可逐 渐增加时间,达20分钟可止,每日练习1 ~2次。练习后慢慢伸直膝关节,静站2~3分钟, 再做些放松活动。股四头肌明显萎缩患者,可先采用靠墙半蹲练习,随着股四头肌力量的 改善,可增加负重静蹲。如已达20分钟后,可逐渐减少半蹲角度(但不低于90°),或采用负 重半蹲来加大练习强度,重量可从20公斤递增至50 ~ 60公斤。

预防:加强全面身体素质的训练。根据科学训练的原则进行训练,绝对避免采用“单 打一”的训练方法。训练中要贯彻循序渐进的原则,尤其是新运动员要逐渐增加跳跃运动 量,并加强负重静蹲及蹲起力量练习,使腱组织逐渐适应牵拉力量,也有利防止突然拉伤, 使之逐渐适应。教练员在每次训练课的前后,使运动员做半蹲试验,以便早期发现此症。对已伤运动员应调整训练安排,暂减跳跃量配合治疗,加强肌力练习后,再逐渐增加跳跃练 习。

胫腓骨疲劳性骨膜炎

胫腓骨疲劳性骨膜炎在武术运动中时有所见,且多发于新队员。

原因及原理:

训练方法不当。在一段时间内过多练习跑跳动作,加上动作不够正确,使小腿肌肉附着处的骨膜长期受到牵扯、扭曲或紧张,引起该部骨膜组织松弛或分离,造成骨膜淤血、水 肿,血管扩张,骨膜下出血,久之出血机化形成纤维组织,反复刺激,造成骨质增生。

场地过硬。在跑跳过程中,场地过硬使小腿受到地面较大的反作用力,与身体的重力集中作用于骨弯曲处的凸面,反复作用,可在弯曲度最大的部位引起应力性损伤。

骨膜炎是骨的反应性炎症,在急性炎症阶段,如能调整运动量,减少局部负荷,并给予适当治疗,就可使炎症消退,组织修复,从而由不适应转化为新的适应,并可使负荷能力提高;否则,就会使病情进一步恶化,甚至发展为疲劳性骨折。

症状:

疼痛。轻者在训练后骨膜局部出现疼痛,尤以大运动量训练后疼痛加剧;重者行走和 不运动时均痛,个别病例夜间疼痛。疼痛的性质多为隐痛、牵扯痛,严重的有刺痛。

局部肿胀。部分病例局部可有轻度凹陷性水肿,早期肿胀面积稍大。病程长者在骨面 上可有粗糙不平或硬性肿块隆起压痛压痛点多数在胫腓骨的下端,有的比较分散。

后蹬痛。当令患者用患侧足尖用力向后蹬地时,患处即发生疼痛。用一般的抗阻力试 验(趾及踝关节屈肌跖屈抗阻时)不发生疼痛,因此,后蹬痛应列为诊断此病的重要指征。

X线检查:早期骨膜无明显改变,晚期可有骨膜增生,骨皮质边缘粗糙模糊、增厚,骨 质疏松,骨纹理紊乱等。

治疗:早期较轻的病例,不需特殊方法治疗,仅用弹力绷带包扎,适当减少局部的负 荷量,可继续从事运动,随着负荷能力的提高,经2~3周后症状可自行消失。

经常疼痛或运动后疼痛较重、跛行的病例,应休息并用弹力绷带包扎,抬高患肢,可外 敷新伤药或用温水浸浴患肢。

晚期反复发作病例,如已有骨膜下骨质增生,有局部刺激症状,如疼痛、压痛或运动后 疼痛者,应暂时改变运动项目,并用局部封闭治疗°治愈后恢复训练时,运动量必须逐渐增 加,以免再发。

经以上处理后,如局部症状仍无改善,甚至加剧者,应考虑是否有疲劳性骨折,需作X 线摄片加以确诊。

预防:训练中遵守循序渐进的原则,防止突然加大运动量,避免长时间过分集中的 跑、跳、后蹬等练习。训练前充分做好准备活动,训练后可采取自我按摩,或关节肌肉的伸 展练习,使肌肉放松,减少对骨膜的刺激。避免在过硬的场地上做过多的跑、跳、后蹬等练习。

(六)跟腱腱围炎

跟腱是人体最大的肌腱,其近端是腓肠肌及比目鱼肌的肌腹,远端止于跟骨后下方。 在跟腱的周围是“腱围”。在腱的背侧约有4 ~ 8层滑润层位于深筋膜及腱组织之间,每层 都有独自的营养血管,各层之间可以相互滑动,以适应踝关节伸屈活动。跟腱的血液供应 较差,特别是在腱的中段°因此,一旦损伤就会使血运障碍,导致腱围及腱组织的损伤性炎症。

跟腱的主要作用是跑、跳、走时提踵。运动员在踏跳时,跟腱要承受巨大的拉力,这是 它容易致伤的重要因素。多数呈慢性经过。

原因和原理:主要是由于跑跳过多(如武术运动中的蹬跨、蹬地、落地等动作),小腿三头肌突然或反复地剧烈收缩,造成踉腱纤维或腱围组织的牵拉或部分撕裂,或长期收缩 牵拉而致局部劳损,造成血运障碍,腱围组织发生充血、水肿、血管增生、纤维变性,与跟腱 发生粘连,致使跟腱水肿、变性,甚至部分坏死。此外,亦可因准备活动不良、场地过硬、运动 鞋过紧等原因引起。

症状:

疼痛。最初感觉跟腱在运动前或运动后痛,大都于准备活动后即消失,也有的只在做 某一负荷较大的动作时才痛。如未及时注意,继续重复受伤动作,则症状加重,以致走路甚 至不负重的伸屈踝关节时也痛。

压痛。单纯的腱围炎,在跟腱表浅部位有明显压痛,如伴发跟腱下滑囊炎,可在滑囊处 有压痛。

抗阻痛。患足呈中间位,检查者一手握患者前脚掌部,令患者用力跖屈与检查者手对 抗,如伤部疼痛,即为阳性。

肿胀发硬。早期局部轻度肿胀变粗,晚期因组织变性增生,伤部增粗发硬呈梭状。

处理:

急性期局部应适当休息,可用活血、消肿、止痛的中药外敷或熏洗,也可应用肾上腺 皮质激素,同时应使用支持带或穿高跟鞋以免再伤,跑跳练习应暂时停止,约两周后再开 始练习。

慢性期 以改善血液及淋巴循环为主,可用理疗及按摩(用揉、揉捏、搓等手法做跟腱 部的按摩)进行治疗,也可用活血、软坚散结的中药研末外敷。此外,在治疗的同时要合理 安排训练量。

晚期局部有梭形改变,非手术疗法无效者,可考虑手术切除粘连的腱围组织及严重变 性的腱组织。

伤后训练:急性期局部应适当休息,可将鞋跟垫高或穿高跟鞋,或用胶布支持带将 踝关节固定在略跖屈位,以减少跟腱部的牵扯。两周后可逐渐开始跑跳练习,但不宜做前 脚掌支撑的动作,最好采用全脚掌着地短距离的慢速跑,逐渐增加速度和距离,一周后如 无反应可逐渐增加一些正规的跑跳练习。

患跟腱腱围炎者,易诱发跟腱断裂,因此伤后训练必须严格控制踝关节过度背伸位的 爆发式发力。

预防:合理安排运动量,避免过于集中的踏跳动作。训练前后应充分做好小腿部的 准备活动和放松运动,如发现跟腱部疼痛,应尽早进行治疗,并在跟腱支持带的保护下进 行训练。

(一)营养素及其功能

食物是维持人体生命活动的物质基础,也是机体生长发育的物质保证。机体在生长发 育过程中,必须不断摄取食物中的营养来建造组织,若营养不足,生长发育必然受影响。现 代的营养对于运动员已不仅是一般地起维持健康的作用,而需根据不同运动项目的特点, 科学地利用营养因素来提高运动成绩。体育科学研究表明,优异的运动成绩取决于三个因 素:正确选材、科学训练、合理营养,缺一不可。由此可见营养在体育运动中的重要性。

食物中对机体有生理功效的成分称为营养素。人体所需要的营养素有六大类,即蛋白

质、脂肪、糖、矿物质、维生素和水。它们的基本功用如下:

糖 脂肪

蛋白质 构成肌体组织水矿物质, 维生素

一种食物不可能包含所有的营养素,一种营养素也不可能具备各种营养功能。因此, 人体需要从多种食物中获得各种营养素。

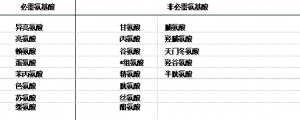

蛋白质:蛋白质由多种氨基酸构成,它的主要作用是构成机体组织、调节生理机能,并且可供给热能。食物蛋白质中的氨基酸有二十多种,其中有八种(儿童九种)在人体内不能合成,必须从食物中摄入,这部分氨基酸称为“必需氨基酸”,其他氨基酸在体内可 以合成,称为“非必需氨基酸”(表3-3-1)。

每一种蛋白质至少由十种以上氨基酸构成,其中含必需氨基酸种类齐全、比例适当的 称为完全蛋白质。它们不但能够维持成人健康,并能促进儿童生长发育。含这类蛋白质的 食物有奶、蛋、肉、豆类以及小麦、大米等。

食物中不同的蛋白质营养价值的高低,取决于其含量、消化吸收和利用程度。其中利 用程度的高低常用“生物价”表示,生物价越高,营养价值越好。生物价的高低由食物蛋白 质中所含必需氨基酸的比例决定,比例越接近人体各组织蛋白质的比例,其生物价就越 高。部分食物的蛋白质含量如表3-3-2所示,常用食物蛋白质的生物价如表3-3-3所

一般情况下,人体对动物性蛋白质的利用程度比植物性蛋白质高,但多种蛋白质混合 食用时,由于各种蛋白质所含氨基酸互相配合,取长补短,改善了必需氨基酸含量的比例, 可提高它们的利用程度。

我国目前膳食以植物性蛋白质为主,利用程度较低,成年人每日蛋白质供给量为1〜5克/千克体重。运动员的供给量应比一般人高,成年运动员为 8 ~2克/千克体重,少 年运动员为2.0~3.0克/千克体重,儿童运动员为3.0~3.4克/千克体重。

脂肪:脂肪由甘油和脂肪酸构成。主要作用是提供热能,构成组织,携带脂溶性维生素。脂肪酸的种类很多,其中亚油酸不能在体内合成,必须从食物中摄取,故称为必需脂肪 酸。脂肪营养价值的高低根据脂肪酸的种类、含量、消化吸收程度以及维生素含量的多少决定。一般情况下,植物性脂肪含必需脂肪酸较多,容易消化吸收,并且含较丰富的维生素 E,因此营养价值较高。脂肪的每天需要量一般占一天所消耗的能量的1/4左右。

脂肪是长时间运动时的主要能源,但必须有氧的充分供应。一般在运动强度小于最大 耗氧量55%时,脂肪酸才能氧化供能。脂肪供能时耗氧较多,在氧供应不充分时代谢不完 全,不能被充分利用,并且容易产生代谢的中间产物——酮体,使体内酸性增高,对身体机 能和运动能力有不良影响。运动员利用脂肪的能力与训练水平有关,通过耐力训练,可以 改善体内脂肪代谢酶的活性,从而可提高氧化脂肪的能力。

糖:糖的主要作用就是供能,是人体最主要的供能物质,它在供给热能上有许多优点:比脂肪和蛋白质易消化吸收;产热快,耗氧少(氧化1克糖耗氧83升,1克脂肪和蛋 白质耗氧分别为2. 03升和0. 97升);在无氧情况下也能分解产热。这些特点对于大强度运动有特殊意义。

糖是运动中的重要能源物质,体内的糖主要以糖元的形式贮存在肝脏和肌肉中。据研 究,体内糖元的贮量与运动能力成正比关系。糖元贮备减少,不仅使机体耐久力下降,而且 也使大强度运动时的最大吸氧量降低。运动员合理补糖,可以减少糖元消耗,提高血糖水 平,有利于提高运动能力。

维生素:维生素是维护身体健康,促进生长发育和调节生理机能所必需的一类有 机化合物,基本不参与构成组织,也不供给热能,但却对体内生物氧化等代谢过程有重要 作用。

人体所需的维生素有十多种,按其溶解性分为脂溶性与水溶性两大类。脂溶性维生素主要有维生素A、D、E、K,水溶性维生素主要有维生素B】、B2、PP、B6、Bi2及维生素C等。维 生素大多不能在体内合成或合成量甚微,在体内的储存量很少,因此,必须经常从食物中 摄取。若摄入维生素不足,体内含量就会减少,从而影响正常代谢和生理机能,严重的可发生维生素缺乏症。

维生素对于运动员十分重要,它不仅是保证身体健康所必需的,而且有的维生素直接影响人体的运动能力。但是,在机体维生素已经充足的情况下再给予超量补充,对运动能 力的提高有何影响,目前尚无定论。

矿物质:人体内所含矿物质元素的种类很多,其中含量较多的有钙、磷、钾、钠、氯、 硫、镁七种,称为常量元素。含量较少的铁、碘、氟、硒、锌、铜等,称为微量元素。近年来随着测定技术的进步,在运动员中对微量元素有一定的研究。

水:水是机体的重要成分,占成人体重的50% ~70%。体内的水分主要是通过饮料和食物的摄入加以补充。通过尿液、粪便、呼出气及出汗排出体外,两者保持动态平衡。正常情况下,成人每天需水量约2500毫升,运动时,由于大量出汗,需水量会进一步提高。值得一提的是:运动员运动后的补水,应以出汗量的80%为宜(出汗量可由运动前后的体重 变化测得);饮用方法应少量多次,间隔20〜30分钟一次,每次150〜200毫升(约一小 杯)。这样水分可以慢慢进入体内,有利于内环境的稳定,也不增加心脏的负担。

(二)运动员的合理营养

运动员摄入热量与消耗热量应保持动态平衡。热量不足,会使人体的机能下降,而热 量过多,则使体内脂肪增加,也对运动不利。影响运动员热能消耗的主要因素是运动,并与 运动项目、运动强度、持续时间以及运动员的体重有密切关系。因此,运动员摄入热量应根 据个体情况和运动情况而定。

膳食中蛋白质、脂肪和糖含量的比例,对机体的代谢状况和工作能力有一定影响。合 适的比例,有利于体内代谢过程和更好发挥工作能力。一般可按重量采用1:0. 8: 4(按热量 采用15%: 25%: 60%)的比例。武术运动员可适当提高蛋白质和糖的比例,减少脂肪的比例。

合理的膳食制度有利于食物的消化吸收,保持良好的机能状态。运动员的进餐次数除 日常基本三餐外,最好增加1〜2次点心,这对于热能消耗大者和青少年运动员尤为重 要。进餐时间与运动训练和比赛的时间应有一定间隔,特别是早、午、晚三次正餐,食物较 多且复杂,消化器官负担重,因此,一般应在运动结束后休息30分钟以上再进餐,大运动 量后要休息45分钟以上。训练一般应在进餐1.5-2.5小时以后。因为进餐后的一定时间 内,胃中食物充盈,横膈膜上顶,影响呼吸,不利于运动。而且,此时运动可使消化器官血液供应减少、机能减弱,这不仅影响食物消化,还易发生腹痛、呕吐等症状。

一日各餐食物的分配,应根据运动员一天活动的情况来安排,原则上是运动前的一餐 食物应易于消化,量不要过多,少含脂肪和纤维素。运动后的一餐食物量可多一些。早餐应 摄入较充分的蛋白质和维生素,这有利于使整个上午血糖水平和生理机能保持较高。晚餐 不应过饱,脂肪和蛋白质不应过多,以免使血糖持续升高,影响睡眠和次晨的食欲。

训练调整期的营养:一般运动员在比赛前有一短暂的训练调整期,此时运动量减 小,营养供给也应进行调整。目的是保持运动员的适宜体重,增加体内维生素储备、碱储备 及糖元储备。具体要求是:减少热量摄入,以减少蛋白质和脂肪为主,增加糖、矿物质和维 生素供给量,并按比赛时的情况调整进餐制度,使运动员逐渐适应比赛时的膳食。

赛前营养:赛前营养是指比赛前一餐的营养。运动员进入赛期后,精神处于高度紧张状态,消化机能较弱,赛前一餐对运动员在比赛时的生理状况有很大影响,安排不当,会 妨碍运动能力的发挥。总的原则是,赛前一餐要不妨碍比赛时机体的各种生理应激,有利 体内代谢的进行。具体要求是:食物量不要太多,以七成饱为宜。一般膳食要求是供给高 糖、低脂肪、低蛋白质及容易消化吸收的食物,并安排在赛前5-3小时进餐。

赛后营养:运动员在进行紧张剧烈的比赛后,及时而合理地营养补充,有助于消除 疲劳和恢复体力。比赛后两三天内的膳食要求是:维持较高热量,食物应富含易吸收的糖 和蛋白质,脂肪含量要低。另外,应充分补充维生素和矿物质。

小结:

过度训练是由于长期运动负荷过大疲劳积累所致,症状缺乏特异性,早期以神经系 统表现为主,继续发展可出现内脏机能降低的征象,尤其以心血管系统表现为多。运动性 贫血、运动性血尿都可成为过度训练的一种表现。治疗首先应调整训练计划,配合休息和 营养,运动性贫血时尤其应注意补充铁和维生素。运动性血尿一般除调整运动负荷外无需 特别处理,但应注意观察。

本专题介绍的运动损伤,共同的特点是各组织在长期过度或不当的运动负荷下造 成的慢性损伤,以各病变部位的疼痛、肿胀及功能障碍为主要症状,治疗方法有局部封闭、 按摩理疗等,必要时也可考虑手术治疗,但最主要的是调整运动负荷,注意科学训练。

营养素包括六大类,其中糖、脂肪、蛋白质可在体内分解供能,又称为热源质。糖有 消化吸收快、产热快、耗氧少、有氧或无氧时均可分解供能的特点,因此它是运动时的重要 能源物质。脂肪产热多,但耗氧也多,并且只能在有氧环境下才能分解,所以只能作为耐力 项目的能源物质。蛋白质的主要功用是构成组织(如肌肉),但必要时也能提供热量。

运动员膳食的安排在保持热量平衡的条件下,应以“早上吃好,中午吃饱,晚上吃 少”为原则,餐间可加点心。膳食中蛋白质、脂肪和糖应保持一定的比例,一般三者的重量 比是8:4,其中对蛋白质的要求较高,对脂肪应适当控制。

为使我国运动员提高心理水平,特别是使高水平运动员能有效地掌握心理技能,不断提高运动成绩,以优异的成绩为国争光,不仅有必要使运动心理学的科学知识让这些运动员掌握,也有必要使运动心理学的理论与方法被正在从事运动训练工作的广大教练员所 掌握,以利于他们在运动队中顺利地开展心理工作。

(一)高水平武术运动员心理工作概述

1.高水平武术运动员心理工作的特点和意义:心理训练在当今竞技运动训练中的重 要性是显而易见的。但是,由于运动项目的特点不同,各运动项目的心理工作的意义也不 同。因此,武术教练员需要了解武术运动员的心理工作特点和意义。

武术运动是我国民族传统的体育项目,项目的特点表现了它既有积极的健身价值,又 有丰富的审美价值;既展示了高难度技巧,又折射着武术文化的精华和哲理。如“内外合 一,形气合一”,这个“外”和“形”是指外在的、具体的运动形式,这个“内”和“气”则是指心 理的、精神的内容,外在的形与内在的神的关系表现为:外在的形受控于内在的神,内在的 神则又通过外在的形加以表现。也就是说,一个或一系列的武术技击动作,一方面,总是在 运动员的精神、意志的支配下,通过神经系统对四肢与躯干的协调活动以各种不同的运动 方式来完成或表现的;另一方面,运动员关于该动作的精神实质与意志,则又通过这种以 四肢与躯干的协调活动组成的各种技击动作加以体现。因此,项目的特点对武术运动员的 心理素质要求很高,运动训练要使运动员的心、神、意、气等内在的心理活动与气息运行得 以提高,使外部形体动作与内在的攻防意识达到和谐统一,最终达到“形与神具”的境界。

武术运动是一项反应机智、灵活的运动项目,有时动作之快密如连珠炮,对反应速度的要求是可想而知的。武术比赛或表演,由静转为动,动作要迅速敏捷,眼到手到,内外一 致,上下一致。动转静,要求有明显的节奏和稳定性,因此武术运动员要有高度发展的时 间、空间感,准确的用力感,没有这些良好的心理条件就很难成为一名优秀的运动员。此 外,武术运动员需要有神经过程的平衡和稳定性这种良好的内在气质,所要演练的各种具 有攻防意识的技击动作,是在比赛的高度紧张、竞争异常激烈的条件下进行的,面对着裁 判和广大的观众,运动员总是与较强的生理和心理的紧张度联系在一起,所以每次比赛所 承受的心理压力极大,运动员必须具备良好的心理调节能力。

上述专项运动心理能力的特点反映了武术运动与心理因素间的紧密联系。武术运动 技术水平依赖于心理机能水平和发展水平,因此,进行专门的心理训练,提高武术运动员 的心理素质,培养运动员参赛时的心理稳定性,在激烈的竞争中最大限度地挖掘自身潜 力,是武术运动员心理工作的重要任务之一。

除了心理训练之外,心理工作包含有更广泛的意义。从广义上解释,指解决运动中包 括教练员和运动员活动中所产生的心理问题的服务性工作,如心理咨询、心理预防措施、 心理预测和选拔、心理训练,以及在紧急情况下对教练员和运动员进行心理治疗。在高水 平武术运动员中开展心理工作,应把它看成是一项综合措施,其目的是要培养运动员整体 心理素质水平,提高教练员利用科学心理知识、研究方法进行工作的心理教育效果。心理. 工作的最终目标是达到教练员、运动员的自我完善和自我实现。

高水平武术运动员心理工作的内容和分类:心理训练,人们很自然地认为这是提高运动员心理能力的训练,但是既然训练工作是一种通过教练员教和运动员练的双边活 动,显然,教练员在训练中的心理技能状况也直接影响着训练质量。特别是在紧张激烈的 比赛期间,教练员的心理状态以及临场指挥时的情绪,将直接影响运动员的心理稳定和变 化。所以,高水平武术运动员的心理训练工作应包含以下两项内容:

教练员心理技能的掌握。教练员的心理技能可以归纳为领导技能、沟通技能、激励 技能和应激控制技能四个方面。

运动员心理技能的训练。运动员的心理技能包括注意控制技能、放松技能、想象技 能、确立信心的认知技能。

心理咨询。在教练员和运动员活动过程中会产生许多需要从心理学方面作出回答的有关 他们的心理状态等方面的问题,这就需要按照心理咨询的理论与手段来解决他们的心理困惑、 心理障碍和维持心理平衡,以提高社会适应性。开始时,心理咨询是由心理学家负责进行,但如 果教练员也具有了相当的有关心理咨询的知识和生活经验,那么他们也可以进行心理咨询。 咨询分个人咨询和集体咨询,可以正式和非正式地以谈话、问答晚会等方式进行。

心理诊断。通过心理诊断的结果,可以精确而全面地分析运动员在心理方面的优缺 点,可以对运动发展进行预测,并对心理训练和自我训练提出合理建议。

心理治疗。高水平运动员必然要加大运动负荷的强度,而只有利用各种心理手段,才 能使机体适应这种日益增长的负荷当运动员处于训练过量和赛前、赛中紧张状态时,常 常会出现心理机能症反应,而其病因和表现形式又是各种各样的。在这种情况下便需要进 行心理治疗,这不仅是心理学家和医生的事,教练也要提供帮助。

在平常的生活、训练、比赛中,运动员可能会产生各种心理问题。教练员应该怎样看待 和处理这些心理问题呢?这里有一个心理学的归属问题。为了全面了解心理工作的内容, 我们用图3-4-1来作解释。

在平常的运动训练中,根据运动员的心理变化,一般可以把运动员的行为分为异常行 为、正常行为和超常行为。所谓异常行为是指在日常生活和训练中,由于某些原因使运动 员产生严重的心理障碍,从而引起与众不同的行为且自身无法解决时,就要求助于临床运 动心理学领域的专家,通过进行心理治疗来消除运动员行为(心理)障碍,使之成为行为正 常的人。正常行为是指在日常训练、比赛中虽然产生一些心理问题(比如紧张、缺乏信心 等),但能维持正常的训练和比赛的行为。然而,在比赛这种特殊的情境中,光有正常的行 为已远远不能适应比赛的需要,而是需要在高压力下的超常行为。超常行为是指能够控制 自己的心理状态,超水平发挥技、战术的行为。谁具备了超常的行为,谁就能在比赛中更好 地发挥水平。为了练就运动员的超常行为,就要由运动训练心理学领域的专家(教练员、运 动心理训练专家等)帮助,通过进行心理训练使运动员原有的心理能力得到提高。以上可 见,把异常行为转化为正常行为属于临床运动心理学领域,是临床运动心理学家的职责, 而使正常行为转化为超常行为,则属于运动训练心理学领域,是教练员的职责。

综上所述,心理训练是为了使运动员创造最佳成绩,施用某些专门技术,使他们心理能力得到提高的过程。心理训练与心理咨询并没有截然的界线,只是前者更注重心理能力 的培养,后者注重心理状态的形成。心理训练与身体、技术训练一样,是一个长期的、系统 的工作,需要遵循循序渐进的原则、长期训练的原则、自我训练的原则和身心全面发展的原则等。

此外,教练员在运动员的心理训练中担任着重要角色,心理训练的效果如何和教练员 在这方面的作用有着密切的关系。

(二)武术教练员的心理技能

教练员的职责是通过对运动员的教育和训练,开发运动员的身体、技术、心理能力,使 其成为具有高超竞技运动才能的人才。因此,教练员的教育和训练水平的高低是决定运动 员能否成才的关键。从心理学的角度看,教育方法和训练方法的合理使用都属于心理技能 的范畴。

武术教练员的心理技能主要包括领导技能、沟通技能、激励技能、应激控制技能。

领导技能:所谓领导,是指对组织化的群体通向特定目标的活动和这些目标的实 现,发挥影响力的行为过程。由于教练员是领导,教练员的效力可以通过对领导的概念的 理解而得以强化。

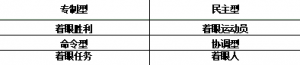

从领导具有管理机能的角度看,一般可以把领导行为分为专制型和民主型。表3-

1显示了两种不同类型的领导在平时训练和管理中的侧重点。

我们不能简单地说哪种方式好,哪种方式不好。应考虑在什么时间场合下,或对什么 人采取什么领导方式。一般来说,在武术运动中,教练员应根据实际情况交替使用两种不 同的领导技能:

在平常队内管理时要严格(专制)。

在对高水平运动员进行技术指导时要民主,而指导水平较低的运动员时要有一 定的强制性。

在短时间内要达到某个目标时要专制,不能优柔寡断。

在新接任一个队的教练工作时,如果要改变该队以前的传统,不能太民主。

在临场指导时一般以专制为主,尤其是当运动员心理失常时,要使用强刺激语言。

在赛前制定比赛方案时,或赛后让运动员作自我总结时要采取民主式,使运动员有参与感。

为了提高训练水平,应该时常对自己的领导技能水平进行评价(见《附录领导方式测试表》,可用此表进行自我检测)。

有关研究,列出并描绘了竞技运动中领导行为的五个维度,如表3-4-2所示。其 中,“训练与指导行为”及“奖励(正反馈)行为”直接与任务和运动成绩有关,而“社会性支 持行为”则与运动员的个人需要有关。其他两个维度指决策的社会过程。

浏览693次