“八卦”最早见于《周易》:“两仪生四象,四象生八卦。”八卦原指 八个方位,即北、南、东、西、西北、西南、东北、东南。然就八卦与 八卦掌起源的内在联系,尚未有十足的史料证明八卦掌原名为"转掌”, 也称“八卦转掌”、“八卦连环掌”。

一、八卦掌的生成

八卦掌起源说。一说是,冯克善等天理教人员所习拳法。据《蓝篷 外史•靖逆记》记载:嘉庆丁巳(嘉庆二年,1797年),由山东济宁人 王祥教冯克善拳法,克善尽得其术。庚午春(嘉庆十五年,1810年), 牛亮臣见克善拳法中有八方步,亮臣曰:“尔步伐似合八卦。”克善曰: “子何以知之?”亮臣曰:“我所习坎卦。"克善曰:“我为离卦。”亮臣曰: “尔为离,我为坎。我二人离坎交宫,各习其所习可也。”冯克善与牛亮 臣为当时天理教起义首领,他们通过“八方步"相互认识了对方所习 拳法。

据康戈武《八卦掌源流之研究》考证,八卦掌为清代河北文安朱家 务董海川(1813〜1882)所创,即该拳很可能是董海川将极似道教“转 天尊”的绕圆走圈导引术和武术的攻防方法相融合,编创而形成一种 拳法。

八卦掌技术原理。它是以绕圆走转为基本的运动形式,通过变换掌 法以及行步摆扣,遵循八卦卦象的八个方位(四正四隅),使动作纵横交 错,随走随变。采用“易理”论述八卦掌运动规律,构成“以动为本、 以变为法”的基本拳理。

八卦掌套路。主要包括有“游身八卦掌”、“龙形八卦掌”、“阴阳八 卦掌”、“连环八卦掌”等,其器械主要有子午鸳鸯钺、八卦刀等。八卦 掌以臆泥步沿弧形或者圆形走转运行为主要运动特征,其运动特点为行 步绕圆,平稳不飘,摆扣清楚,前探后坐,上伸下缩,掌随步换,随走 随变,势势相连,身捷步灵,拧旋钻翻,圆活不滞,纵横交错。因此, 有人形容八卦掌为:“行走如龙、回转若猴、换势似鹰、沉若虎坐。”八 卦掌以掌法擅长著称,主要掌型有龙爪掌、牛舌掌,其技术方法主要有 推、托、带、领、搬、扣、拦、截、捉、拿、钩、打、封、闭、穿、点 等。八卦掌的基本掌法有“八大势”(定势八掌)和“八母掌”(变势八 掌),在此基础上又衍生出64掌。八卦掌以“摆扣步”和“踱泥步”为 基本步法。练习八卦掌时,对身体姿势要求为:“顺项提顶、松肩垂肘、 畅胸实腹、立腰溜臀、缩胯篇膝、十趾抓地。”整体技术需做到“三形三 势”(行走如龙、动转若猴、换势似鹰;步如蹬泥、手如拧绳、转如磨 磨)、“三空三扣”(手心含空、脚心含空、胸心含空;两肩要扣、手心脚 心要扣、牙齿要扣)和“三圆三顶”(脊背须团圆、两膀须抱圆、虎口须 张圆;舌顶颌、头顶天、掌顶前),以及“四坠四敏”(肩坠腰、腰坠胯、 胯坠膝、膝坠脚;眼敏、手敏、身敏、步敏)等。

八卦掌技击风格。与形意拳等探索正面直来直去的技击风格不同, 八卦掌等从侧面“避正打斜、以正驱斜”,别样打发探究了通过“走转” 避开对手正面攻击,形成以正面顺势打击对手斜面的技击风格。

在传习过程中,有人亦称“游身八卦掌”、“揉身八卦掌”、“八卦连 环掌”、“阴阳八盘掌”、“龙形八卦”、“形意八卦”等名目。与《易经》 的卦象相似,合于“刚柔相济、八卦相荡”,运动不息、变化不止之理, 故称之为“八卦掌”。

八卦掌拳经。主要有八卦掌总歌、八卦掌运动要领歌诀、八卦掌转 掌歌诀、老八掌用歌诀、八卦掌用法歌诀、八卦掌技击歌、三十六歌诀 等等。如八卦掌总歌:

八卦掌、走为先,变化虚实步中参。

收即放,去即还,指山打磨游击战。

走入风,站如钉,摆扣穿翻步法清。

腰如轴,气如旗,眼观六路手足先。

行如龙,坐如虎,动如江河静如山。

阴阳手,上下翻,沉肩坠肘气归丹。

要六和,勿散乱,气遍周身得自然。

摆扣步,要仔细,转换进退在腰间。

手打三,脚打七,手脚齐进莫迟疑。

跨打走,肩打撞,周身挤靠暗打膝。

高步挡,低不拦,迎风接近最为先。

数语妙诀掌中要,不用纯功也枉然。

二、八卦掌系谱的差异化生产

大约在1866年,董海川在北京肃王府传授八卦掌,由此,八卦掌盛 传于京津冀以及全国各地。八卦掌在各地的传播过程中,得到了许多传 人的改进和发展,使八卦掌的技术与理论日益成熟和丰富起来,并形成 许多分支流派。

流传较广影响较大的有:尹(福)派、程(廷华)派、梁(振圃) 派、史(计栋)派和张(占魁)派,同时代的马维祺、刘凤春、樊志勇、 刘宝珍、刘德宽、李存义、郭铸山等也都具有较高的建树,堪称流派代 表。他们对八卦掌的传播与发展起了很大作用,目前流行的八卦掌中又 有以他们姓氏命名的尹氏、程氏、梁氏、孙氏等分支。最著名者有尹福、 程廷华等。

- 尹(福)派

尹福(1840〜1909),字得安,号寿鹏,河北省冀县漳淮村人。自幼 好武,十岁左右拜当地武师学罗汉拳、炮锤、梅花拳,擅长弹腿。少时 家乡连年受旱、涝所害。为求生计,尹福十七岁到北京谋生,在朝阳门 外吉市口头条以卖麻花、烧饼为生。后带艺投奔董海川,练八卦掌。在 董海川的悉心指导下,将其所学弹腿、罗汉拳等融入八卦掌,苦练二十 余载,自成风格。

尹派八卦掌为牛舌掌(或称蛇头掌),要求臂直劲顺,四指并拢,拇 指内扣,掌心含空为一气贯通。劲力上以冷、冈叭直、硬见长。掌法以 穿、搬、截、拦、肖叭撞、劈、砸为主。步法走寒鸡步,强调小步、快 步、续步。拳术套路以八大掌为主,即穿掌、塌掌、推掌、托掌、劈掌、 削掌、双合掌、钻掌,还有十八趟罗汉拳和十二趟连腿法。器械主要有: 八卦转刀、片旋刀、青龙大刀、八卦枪、八卦棍、纯阳剑、子午鸡爪鸳 鸯钺,青龙鞭等。在劲力上,讲究冷、弹、硬、脆、快,善爆发、顿挫 和弹抖,被称之为“硬掌法

尹福门下成名弟子很多,如居庆元、门宝珍、马贵、李永庆、宫宝 田、杨俊峰、女婿何金奎、大内总管太监崔汝贵和尹福自己的儿子尹成 章、尹玉章等。光绪皇帝也跟他学过拳,故北京人称其为帝师。因其所 传掌法与北京南城的程廷华有所不同,故称之为北京东城派。

- 程(廷华)派

程廷华(1848〜1900),字应劳,河北深县城南程家村人。他实为董 海川先生的大弟子,程廷华自幼入京学徒,后在崇文门外开设眼镜店, 人称“眼镜程”。他将从小习得的摔跤等技艺有机地融入八卦掌中,根据 自己的实践和感悟不断充实完善,逐步形成了风格独特的程派八卦掌, 亦称“南城派”八卦掌。

程派八卦掌为龙爪掌。拇指外展,食指上竖,虎口圆撑,四指微拢. 掌心内含,掌心朝前,掌心前顶。掌型状为龙爪。掌法上讲:推托带领, 搬扣劈进,掖撞削踏。劲力讲刚柔相济,拧旋争裹。步法上强调行步趟 泥,换势摆扣。拳术套路以八大掌为主,即单换掌、双换掌、顺势掌、 背身掌、转身掌、磨身掌、翻身掌、回身掌,连环变化。还有三才八法 三盘掌、连环八法掌、五行掌、五行腿等。器械套路有:八卦滚身刀、 群拦刀、夜战八方刀、双头蛇、子龙大枪、断门枪、蟠龙棍、七星杆、 子午鸳鸯钺等。

程师传承系谱下,成名弟子众多,除孙禄堂外,较有影响的还有刘 斌、杨明山、李文彪、程有龙、张永德、姬凤祥、刘振宗、王丹林、冯 俊义、张玉奎、高义盛、何金奎、郭凤德、李梦瑞等。

- 梁(振圃)派

(1863-1932),字昭庭,绰号人称“估衣梁”。幼在家从同村秦凤仪 习弹腿,十六岁入京拜董海川为师习练八卦掌,深得董师喜爱,得八卦 掌之精髓,功夫精悍。是董师得意弟子,系董八大弟子之一。董海川曾 对弟子们言道:“善用吾技击敌者,梁小辫也。”所以武林中人称梁师为 梁小辫。梁师门下较著名的弟子门人主要有:李通泰、董文修、郭古民、 李子鸣、李梦瑞、付振伦、刘华堂、刘进才、王凤修、田金峰、贾颐安、 王超人等。

梁派八卦掌为龙虎掌。要求拇指外张,虎口圆撑,中指指天,食指 回指眉梢,无名指小指合拢内裹,掌心含空,掌背如瓦拢,掌型如龙爪 亦似虎爪,故称龙虎掌。掌法上讲:推托带领,搬扣劈进,穿挑截踏为 多。步法上以摆扣、进退、跨绕、冲叠等法为主。掌法上有定势八掌、 老八掌、单换掌、双换掌(又名盖掌)、背身掌(又名转身掌)、劈手掌 (又名风轮掌)、顺势掌、顺步掌、下塌掌、平穿掌,还有单操八式、八 卦直趟六十四手、64变势掌、34散手、72截腿等。器械套路有八卦转 刀64式、八卦滚手刀、左手翻背刀、对劈刀、子路刀、六门刀、双头蛇 转枪、七星杆、八卦云盘杖,大戟,风火轮,开山大斧,八卦短把双 锤等。

- 史(计栋)派

史计栋(1837〜1909),字振邦,河北省冀县小寨村人,因善习谭 腿,在家又行六,人皆以“鬼腿史六”称之。经同邑尹福介绍拜董海川 习练八卦掌。朝夕追随在董师门下,苦练多年,受董公悉心传授,尽得 八卦掌真谛。

史派八卦掌为钩镰掌。要求食中二指并拢,虎口撑开,拇指内扣, 其余两指内抱微屈,此掌型如钩带镰,故称钩镰掌。步法上要求趟泥步, 和鸡行步绕圈摆扣走转。运动法则要求“以动为本,以变为法”,在技术 内容上除了董先师改编而成的八卦腿法外,还有自成体系的八大掌、64 掌和刀、剑、钺等器械。

- 张(占魁)派

张占魁(1865〜1882),字兆东,同治四年八月生于河北省河间后鸿 雁村。早年在家务农,从一姓王拳师习少林拳技。1877年秋,华北大 旱,张占魁进津谋生,以贩卖瓜果蔬菜为生。结识河北深县李存义,经 李荐拜师于刘奇兰门下,习形意拳法。后在京结交程庭华,并有意拜师 于董海川门下学艺,但因当时董已年迈,其八卦掌技艺多由程庭华传授。 董海川去世后,张占魁坟前递帖,程庭华代师传艺。其形意拳、八卦掌 技艺炉火纯青,功力独到,有“闪电手”之称。

由于兼习形意、八卦,两拳相互交融,彼此影响,逐渐形成了形意 八卦掌与众不同的风格,因此又有人称张占魁的八卦掌是“转圈的形意 拳”。张占魁形意八卦掌是以易理为指南,以拧旋走转为主要的运动形式 和锻炼方法,以滚(拧)钻(穿)挣裹层出不穷的螺旋劲贯穿始终,以 形意拳的奇正相生、长短互用和八卦掌的掌法、身法、步法的纵横矫变 为技击手段,刚柔相济的内家拳术。

1911年,张占魁参与创建天津中华武士会,并亲身执教。晚年,张 占魁在天津家中以授徒为乐。1929年杭州国术游艺大会、1930年上海市 运动会、1933年青岛第十七届华北运动会、南京第五届全国运动会、第 二届国术国考、1934年天津第十八届华北运动会上,张占魁应当时南京 中央国术馆馆长张之江邀请,出任总裁判长或评判委员之职。

张占魁一生传授门徒学子达数千人,知名者有王俊臣、刘晋卿、裘 稚和、李剑秋、赵道新、姜容樵、张雨亭等,为后世形意拳、八卦掌的 发展与传播贡献极大。

①墓前立有四座石碑。一为董公逝世的翌年春(1883), 一为1904年,均由其弟子尹福 所倡议,以众门人的名义建立的-1929年河北省国术馆成立时,由傅作义先生首倡,并带头捐 资,与八卦掌门人一起又立了两座碑。李继晟:《董海川坟墓的变迁》,载于《武当》,2006年 第10期,第51页。

经过一百五十多年的传习与发展,八卦掌的内容越来越丰富,既有 徒手套路,又有器械套路;既有单练,又有对练;既有成套练习,又有 单操功夫。当今在全国流行的徒手套路就有八卦连环掌、游身八卦掌、 阴阳八卦掌、龙形八卦掌、老八掌、八盘掌、八卦连环腿等;器械套路 有八卦剑、八卦刀、八卦鞭、八卦棍、八卦枪、子午鸳鸯钺、阴阳锐、 燕尾翘、乾坤圈、风火轮、判官笔、日月双镰八卦七星杆等。对练有八 卦掌对练、八卦六十四掌拆手、少林破壁等。除此外功法有浑元桩、转 掌功、泥馒头功、磕臂功、撞掌功、散手等。

第五节鹰爪拳生产与系谱

鹰爪拳是发源于河北雄县闻名全国的著名拳种。鹰爪拳又称岳氏散 手、岳氏连拳、鹰爪翻子拳,并非是象形拳。它是在翻子拳后八个闪翻 技法的基础上,吸收少林拳术、岳式散手擒拿技法和鹰爪功夫的刁抓擒 拿的手型、手法,融合发展成一个有“鹰爪”手法特点的新拳种。该门 派早年由陈子正①创立。但逝者已逝,今人对鹰爪拳的源流知之者甚少, 经笔者走访、后人口述及其提供的资料可知,鹰爪拳大致经历了如下的 生产转型②。

一、岳氏鹰手拳

明代末年抗倭名将戚继光《石纪效新书拳经摘要》中就记有“古今 拳家,宋太宗有三十二式长拳……山东李半天之腿,鹰爪王之拿,千跌 张之跌,张伯敬之打……皆今之有名者”。上述寥寥数语,说明当时武术 拳种的兴盛,其中,鹰爪拳术已在当时盛行于民间。到元明二代就不知 传于何人了。据陈子正先生讲,此拳术源于沥泉僧,后沥泉僧将它传授 给岳飞,所以世人都以岳氏鹰手拳相称。

鹰爪拳的可考历史可追溯至清末同治年间的武术宗师刘士俊。刘士 俊为保定雄县孤庄头人,天生体健嗜武,习武不辍,年方二十,已具备 一定心得。为当地拳师尹万全之入室弟子。刘士俊后以贩烟为生计,置 担休息时一练身手,被云游到此的道济和尚看见,观后对士俊讲:“你虽 练的不错,但却难以克敌制胜!” 士俊年轻气盛要与和尚较量。和尚不 动,待士俊向其进攻,刚接触其身体,自己已被摔出一丈以外。刘士俊 心悦诚服拜道济和尚为师,请为弟子,得和尚岳氏散手真传。

后刘士俊又遇师伯法成,在朗洼窝庙内,法成僧人授士俊以散手和 杨氏八母梨花枪法,从此刘士俊技艺日臻成熟。艺成后刘士俊赴京设场 教徒,任正白旗武术教官和皇帝护卫营武术教官,并收徐六、纪德、纪 绪、善庆、曹光建等为弟子。刘士俊除精“岳氏散手”外并擅长枪。

鹰爪门功夫得刘士俊真传者有刘成有先生,刘成有初学雄县飞腿杨

① 陈子正(1878〜1933)又名陈纪平,男,河北雄县李林庄村人.武术名家,鹰爪翻子 拳创始人。1933年因病于北平逝世,终年55岁。

® 资料提供:图片和部分文字由雄县武术协会成员、鹰爪翻子传人陈志刚、刘乐民等提 供,之前他们收集了大量的鹰爪翻子材料.并以论文和书籍的形式发表和出版. 景山,后又师从刘德全、刘士俊、董宪周诸先生,得少林武学真传,尤 精岳氏连拳和八翻散手。

董宪周为刘成有舅父,擅长翻子拳,教成有翻子武功。刘士俊从北 京还乡,又把平生心得全部传给刘成有,并对他寄予厚望。后刘成有经 过刻苦学习,成为刘士俊“岳氏鹰手”的主要继承者。

二、鹰爪翻子拳

陈子正是刘成有的外甥,自幼跟刘成有学习“岳氏鹰手拳”和翻子 拳。除精于岳氏鹰手及翻子拳外,还练就铁裆、铁拳等八种硬功和“仙 人床”四种绝技。陈子正学艺后期编创了以鹰爪翻子的“翻转”为基础, 将“岳式散手”擒拿技艺和“鹰爪手法”的精华融为一体的武艺,其师 刘成有积极支持。

正子陈 爪源

1914年,陈子正在河北保定师范学校表演翻子拳震动全城。次年被 晋绥军副司令请至北京模范军团任武术教官。1916年陈子正应聘在齐齐 哈尔学校任教期间,开始了整编的思考。当时传有名徒郭述唐、孙成文、 杨炳文等。1917年南游经北京,被陆军部委以陆军训练总监、武术训练 所总教官之职。1918年应邀赴上海表演鹰爪拳。1919年应聘到上海精武 会任教,先授翻子拳,后发现学生喜欢技击突出和形象优美的拳术,陈 即以翻子拳上下翻转的拳术和四个硬趟子"五拦拳”、"独莽出岸"、“五 肘四持”、“搏撕”为基础,吸收“岳氏鹰手”的一些技法编成鹰爪十路 行拳,在精武会开办•'鹰爪翻子班”。十个套路的行拳经陈国庆又补充二 路,发展为十二路鹰爪行拳。陈子正后又整编出五十路“鹰爪连拳”,但 在精武会没教完,于九一八事变后愤日军侵华而辞职返乡。

陈在家乡患病至1933年病故①前继续对“鹰爪连拳”反复修正补完, 并新编了二十余路连拳传予陈国庆。陈子正的弟子李宝英、刘法孟等与 弟子在广东、广西、湖北、香港、东南亚传授此艺多年。有的一生寄居 外省传艺,所以鹰爪翻子拳在我国东北、南方、香港、新加坡流行较广。

三、定名阶段

陈国庆(1896〜1986),字凯元,河北省雄县人,自幼酷爱武术,并 跟堂叔父陈子正习武。1921年,陈国庆二十五岁,便追随陈子正赴上海 精武体育会任教,主教翻子拳及鹰爪拳术。1937年,陈国庆回雄县探 家,当时家乡已被日军占领,再想回汉口已经很困难了,便在家中授徒。 解放后,国庆已年逾五十,“他以传承民族文化,弘扬武术精神”为宗 旨,想为家乡人民献一份力,便在村里组织了 “精武体育会”,老少都可 习武,以图强身健体。每逢节日“精武会”为乡亲们表演,也常到各村 及县城演练,深受大家的欢迎。

鹰爪翻子拳论不仅丰富,而且实用性很强,有沉静论、自然论、内 功论、交手论等等,拳论多数收录于第三代传人陈正跃(耀)的《鹰爪 拳》著作中,其中沉静论云:

拳术门类虽繁,欲精其术,皆要以沉静为主。能沉静则外 欲不扰其心,聚精会神,穷其蕴,探其奥,久之虽不觉而却得 心应手矣。

大凡拳术名家,多出于僧道。夫僧道究有何长?其能致精 极妙,无非寡私欲,能沉静耳。沉则气不污嚣,静则心不燥妄, 心气合一,则手眼身法步,心神意会,乃能联成一致。吾辈青 年,尚能练拳而入以沉静,又岂让僧道独步哉!

况拳术手法,习之愈高明者,其变化必愈神速,习之愈轻 浮者,愈难得其神髓。拳术家有言曰:“练武本粗事,然非精细 者不能极其粗,练拳主动,然非沉静者不能用其功诚哉,其 经验之谈也。

予常见世之练拳者,工夫极大,终无神化之技,彼嚣然自 以为功力俱到,而不知灵矫之终无所得也。拳术之有形者,可 以口传,可由工夫而得,无形者,非第口不能谈,即脑筋亦难 揣想,若非苦心研究,详加推敲,涤虑洗心,沉寂觉悟,断难 索其奥妙也。故练拳第一要义,即为沉静。

20世纪80年代国家开展全国武术整理挖掘活动。1982年由北京体 育学院研究生,天津体育学院专家,及河北省武协主席南朴、河北大学 教授武淑青组成的保定北调研组来到雄县,并与门派后人陈国庆、刘书 云、姚建华、陈国英等就有关鹰爪翻子拳的定位问题交换了意见。后经 充分研究讨论,把翻子门鹰爪派正式命名为鹰爪翻子拳。

第六节戳脚的生产与系谱

关于戳脚的历史源流,武林中有“创于宋,成于明,盛行于清”的 说法。在宋代,自宋太祖创编32路长拳后,各种武术套路及门派逐渐兴 起,其十大门派中的“枝”指的就是戳脚,相传为宋代道士邓良所创。 又据《辞海》有:“戳脚,亦称'水浒门',武术拳种。盛于明清,流行 于我国北方,以腿功见长,并强调手脚并用……”①戳脚“盛于明清”, 则必创于明代以前。元代时,蒙古人怕汉人造反,严禁民间习武。综合 看来,戳脚创于宋代是可信的。

明代解除禁武,戳脚又有了大的发展,有关戳脚的内容,在明初的 《水浒传》中已有记载。《水浒传》第十七回“花和尚单打二龙山"中, 描述了鲁智深"一脚点翻"邓龙的情节;第二十九回“武松醉打蒋门神" 中,又详细地描写了武松使用“玉环步鸳鸯脚”的招法醉打蒋门神的精 彩场面。鲁智深用的“点腿”就是戳脚中最基本的腿法,而今之“玉环 步鸳鸯脚”与书中描写的,在动作名称、实用技法上完全一致。《辞海》 中称戳脚为“水浒门”,是因《水浒传》中众好汉精通戳脚的缘故。由此 可见,明代时戳脚已正式形成,并已有了相当广泛的影响,才被写入文 学作品中。

经宋至明,由明到清,戳脚历经数百年的传播、发展、完善,到19 世纪30年代正式形成。清嘉庆八年(1803),林清、李文成利用天理教 组织河北、山东农民起义,被清廷镇压后,其领袖之一的冯克善和其部 将杨景、唐有义隐居于河北饶阳一带。冯克善在此地区化名赵灿章,人 称赵老灿。三人先后在饶阳县、深县、蠡县一带传授武艺二十多年。他 们经过长期的授拳实践,在原来的八趟金刚架、金刚捶、九枝子等传统

①《辞海》,上海辞书出版社1989年缩印本,第1525页。 初级套路的基础上,不断充实提高,创编出被后人誉为“北腿之杰”的 戳腿。并逐渐完善为文九、武九共十八趟基本套路,以及甲子捶、三拦 手、小力士拳和燕子拳等拳械套路。

道光元年(1821),饶阳人段老绪将冯克善等三人介绍给蠡县赵段庄 刘观澜之父,刘为教子学艺将冯等三人收留家中,专事教习武术十余年。 三人武艺尽授于刘观澜(号老观)及其兄刘攀贵(号老攀)、弟刘桂馨 (又名俊杰,号老俊)等人。当时冯克善所创戳脚已形成一个较大拳系, 称为戳脚门。

戳脚不仅本身具有丰富的内容,而且还吸取了龙、虎、猴、鸡、熊、 燕、蛇、豹、鹰、鸥、驼等十三种动物的形象,例如将“青龙出水”、 “猛虎回头”、“野马奔槽”、“金鸡抖翎”、“雄鹰展翅”等动作充实到套路 中去。技法全面表现在两个方面:一是戳脚本身对技术要求比较全面, 要求手、腿、身、气诸法在行拳中紧密配合,内外合一,形神兼备,劲 道中讲究刚里含柔,柔中有刚,刚柔相济。虽拳势刚猛,却常寓刚劲猛 力于松柔之中,节奏明快。二是技击方法多变,手防上、脚打下,前手 攻击、后手护助,攻中有防、防中寓攻。攻防之道还表现为虚中藏实、 实中藏虚、虚虚实实、真真假假,进攻时攻上先晃下、攻左先晃右,指 上打下,声东击西,有时“似惊而实取”,有时“似取而实惊”,要求做 到“隐形不露、变化无形”。

戳脚传入蠡县后,经二代传人刘观澜兄弟三人及魏昌义(齐庄人)、 魏老方(南刘市人)、高擎天(张村人)等,分别传于第三代传人刘振国 (刘桂馨之子)、刘振江(刘村人)、赵振基(南刘市人)、冉振山(刘铭 庄人)、王占螯(绪口人)、魏占魁(齐庄人)、王老仓(朱家佐人)等。 第四代传人为刘景山(又名刘灶堂,刘振国之子)、王云鹏(大百尺人)、 吴斌楼等。第五代传人河北蠡县刘景山汇总了前人练习武术的心得体会 和经验总结,并整理出一些有关戳脚的拳论,如演拳之法、脚论、腿有 八法、三尖比论、弊四稍说、交手要决说、十二必要等,如脚论云:

脚者,身体之基也。脚站稳则身稳。《截脚拳论》中"浑身 力整说”言:眼有鉴查之精,手有搏转之能,脚有行进之功。 脚前进,身随之;脚后退,身亦随之;脚里进,身斜之;脚外 进,身伏之;脚踢,手领之。手为先锋,脚为主帅。拳打六路, 脚踢八方。脚出时身先晃动,视其敌人之眼目,手以领,脚疾 发出。谱云:“足踢敌人莫容情,全凭手领门路清;手不虚发不 空回,飞脚点于肋,百发百胜”。脚踢七分,手打三分,脚之疾 更当疾于手疾也。

第七节燕青拳的生产与系谱

燕青拳又称秘宗拳、颜青拳、弥祖拳、迷踪拳、迷踪艺。燕青拳传 为《水浒传》中燕青所传;又云燕青为官府所缉之人,故隐姓埋名,称 其术为秘宗;又称燕青被人捉拿途中,在雪地行走,巧施步法,得以逃 脱,故又名迷踪。以上诸说,假托小说人物,不足凭信。据拳谱载,由 嵩山少林和尚紧那罗所创,称弥祖拳,引法号严青,又叫颜青拳,但此 说亦难凭信。又云秘宗乃佛门术语,故称秘宗拳。

燕青拳具有内家拳内避,练精化气,弧形走转之势,又兼有外家拳 的开张,劈打,舒展之态,更以其动作变化丰富而体态灵动,受到广大 爱好者的喜爱。河北一带流传的燕青拳,主要是山东人孙通隐居河北沧 县时所传授的。

孙通之徒分五支传艺。沧州孙庄子陈善、天津静海孙家园吕铜锤、 沧县科牛庄余式、东光安乐屯霍恩第之师和沧县李龙屯庙智远和尚各为 一支。

陈善一支传人最多,功深名震者深广。陈善刀技称绝,时称“赛胜 英”,又精擒拿点穴之术。陈传其子陈光治,授徒赵明茂、李实、于同 波、吕占鳌、于五等,至今已传八世。

吕铜锤一支,传于青县和沧县东北部,门徒以周义和周六名气较大。 周六去北京谋生,周义分别传青县赵六和沧县韩七。赵六传黄德贵,韩 七传李奎、周达,黄传杨锦榜、黄凤山,李、周二人传刘闰湘、左清河, 黄凤山传王歧,刘闰湘传刘滋茂,左清河传董西元。

科牛庄余式一支,传于沧县高家口(今属河北黄骅)刘吉发,刘传 本村高锡林,高传高德怀,德怀传高玉庭,玉庭传高思武、高思义。

沧县李龙屯志远和尚一支,志远传蒋炳,蒋传官长元、官长和,长 合传北阁赵炳岩等,赵传自来屯李恩慧诸人。

霍氏一支,自东光移居静海(今天津市)小南河村。霍恩第传子霍 元卿、霍元甲、霍元栋。霍元甲门徒广多,改称迷踪艺。霍元甲之子东 阁去东南亚传艺。

燕青套路主要有秘踪母拳、练手拳、大小五虎拳、秘踪长拳、燕青 拳、燕青架、燕青翻子拳等,器械有燕青刀、燕青拐、二郎棍。

燕青拳在技击方面十分重视顺势借力,出手连三招,其歌诀中有: “见刚而回手,回手入偷手,偷手而采手,采手入搂手。”

河北一带,燕青拳又与翻子拳相结合,形成了 “燕青翻子拳”。

第八节梅花拳的生产与系谱

梅花拳在我国近现代史上产生了巨大的影响。震惊中外的义和团反 帝爱国运动,就是梅花拳第十四代传人赵三多为首发起的。1902年,以 广宗景廷宾等人组织发起的抗捐赔款斗争,由于赵三多率领义和拳拳众 的参加,梅花拳拳众也起到了重要作用。梅花拳以邢台的平乡、广宗为 中心,覆盖全国。在邢台境内,威县、沙河的梅花拳也广为普及。

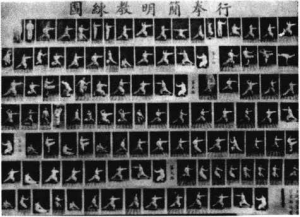

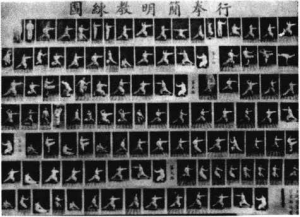

梅花拳器械姿势图

梅花拳第一辈收元老祖显然是一个虚拟的、表示崇敬的名号,有具 体人名所指的是第二辈张山。张山,字登,又被呼作小张山、张三省、 张真人、张仙人,江苏铜山路家团人(一说是铜山县小尖山张毛坊人)。 据梅花拳《根源经》记载,张山于明万历戌子年(1588)学到了梅花拳, 到崇祯葵未年(1643)归位,以传授“文武大法”为立拳之根本,倡导 “武教天元”,终于成为梅花拳派承前启后的开创性人物。后世的梅拳大 师也都秉承他的做法,“以道开路,以武诱人,又以文治武”。

第三代邹宏义(1617〜1693),原名邹诅亮,字魁阳。其曾祖父名邹 养浩,字完宇,名登,初任徐州府教谕,后任山东常清县令,又任山东 兖州府同知,坐升兖州府太守。据《邹氏家谱•序》记载,邹宏义祖籍 直隶顺德府平邑马庄桥,也就是今天的邢台市平乡县后马庄村。邹宏义 出身武术世家,自幼习文练武。开始曾拜过几位武师,与家传武略结合 演练。约在崇祯末年,邹宏义遇到张山,并拜师。邹宏义授拳最活跃的 时期,也正是明末清初王常月的全真教龙门派的中兴时期。在其子邹文 聚的帮助下,仿照道教仪式,整理出了拳谱《通天卷》、《万法归宗》和 一份完整的门派戒律、打黄醮祭祷仪式谱一一《五虎纲要》,俗称“三百 六十处”。

邹宏义到河南开州(今濮阳)传拳教徒。收蔡光瑞、王西正、孟有 德等名徒,这便是梅花拳第四代传人的代表人物。王西正、孟有德传艺 何方尚无从考证。

蔡光瑞,字兴道,河南开州蔡吉屯人,他出师后,北上传艺,同时 也有为邹宏义寻根问祖之意。在北上过程中,收河南内黄县八里庄杨炳 为徒(五代)。北上途中救一孩童,遂收为徒孙。他就是梅花拳第六代拳 师之一的河北平乡人李进德。李进德练成后回到平乡。清康熙辛巳年 (1701)至乙酉年(1705),河北梅花拳众弟子公推第六代传人,平乡县 停西口李进德、东田庄徐进德和南和县郑庄郑玉德亲赴徐州,请师祖邹 宏义。邹宏义别亲离子,随三位重徒孙回到了祖籍平乡县马庄桥,这就 是梅拳史上著名的“三德请师邹宏义回到祖籍后,在邢台、邯郸广开 拳堂,使梅花拳在河北得到了更广泛的传播。

梅花拳的第七代传人主要是河北平乡人徐进德的徒弟、平乡杜科村 李九周和李进德的徒弟、平乡南关孟礼公。

梅花拳第八代传人张从富,平乡县八辛庄人。他潜心研究,苦练功 力,创出了梅花拳小架,为梅花拳的创新与推广做出了重大贡献。梅花 拳发展到他这一辈,拳术更加精炼、灵活。他对文场采取了宽松、实用 的态度,使文场、武场进一步贯通,梅花拳由此分为“大架”、“小架” 两派。大架供奉邹宏义为师祖,小架供奉张从富为师祖①。

梅花拳第五代传人杨炳在其《习武序》一书中收录有浑元论、聚气 论、中气论、论头、论手等,如论拳:

拳者屈卷而不伸,握固其指团聚其气也。其攥法以大指尖 掐对食指第二节横纹,四指卷紧握固,一齐著力,务使分之不 开、击之不散方为合窍。此乃土贯四德五行团聚之法也。其用

①相关资料由邢台武术协会整理.河北省武术协会提供。

法也有四正四隅合之中宫九法,其气亦满扑,落点有一定之处,

随势体验,不可混施。如平阴拳下栽者,中指二节领气,平阳 拳上冲者,中指根节领气,侧拳上挑者,大指二节领气,侧拳 下劈者小指根节领气,不拘侧平,直撞击者,小指根节二节中 间平面领气。明乎此,余可类推矣。

现在,习练梅花拳的人遍及全国,人数以百万计。已知最高辈份12 辈传人尚有不少健在者,而这些高辈份传人大多在邢台市,尤以平乡县 后马庄村为多。

第九节祁家通背拳的生产与系谱

祁家通背拳形成于清代嘉庆末年,创始人是河北冀梁城大郭村人祁 信。祁家通背拳以108单操手为根源,由三十六手筑基和七十二散传组 成。三十六手筑基以单操散手为主并结合其用法,注意势、法、理攻劲 及心意的培养;刚柔相济,奇正相生,虚实结合,动静相宜,松紧有度, 内外双修,具有很强的攻击性、养身性;既能强身健体又能祛病延年。 祁家通背拳在高碑店流传下来的有通背长拳和器械。通背长拳包括散手 和套路.套路以五郎拳、老架、拆拳、一拆、二拆、三拆等为主;器械 以十二杆、枪、棍、刀、剑等为主,另有器械对练。

祁家祖居河北冀梁城西南三十里大郭村。清嘉庆年间,祁老威、祁 老清兄弟二人好武成癖,遍访周围名师,艺业广杂,后以心机六合拳、 六合大枪为主。艺成后二人分开行走江湖,寻师访友,以增阅历和技艺。 在山东罗家集,祁老威巧遇罗家枪传人罗师傅(名字无记载,但知住在 淄川蕃阳集),两人相遇情投意合,随后拜为把兄弟。日久,罗师傅见祁 老威为人仗义,根基雄厚,便欣然将罗家枪传之。此枪法乃当世著名的 枪法之一,名为“断门枪”,原名“五劲枪",即五种劲法;又名“五户 枪”,即五家枪法,包括三国赵子龙的“力断”、后汉姜伯约的“锁口 断”、隋唐尚大夫的“摩旗断”、前唐罗家的“奸断”、宋代杨家的“梨花 断”。

祁老威回乡后不久,在新桥镇盐店矩家护院。在此期间,将此枪法 传侄子祁信。祁信在祁老威处学得十二枪后,迁往固安宫村西北小太平 庄居住。祁信将罗家枪和杨家梨花枪、六合大枪共冶为一炉,始有“祁 家大枪”,实乃罗、杨两家枪法之精华。枪法虚实结合,奇正相生,进锐 退速,势险节短,静似山岳,动如雷霆,圆神不滞,神化无穷。

祁信操练时,常用一丈一尺五寸的大杆,而不按枪头,故称“祁家 十二杆”、“杆子祁”。其中有十二趟操法、十种主要断法、三十六个散 点。祁家家藏道光二年所属枪谱,秘不传人,非入室弟子不得建业。

道光年间,祁信出门,住在固安县贾家店,店主贾兴喜武好友,与 祁信结为好友。此时,贾家与附近一个叫黑马的人为争夺一个渡口大打 出手,祁信手拿长杆前去助阵,不想,长杆被黑马用双镰削断。祁信万 般羞愧,便找到叔叔祁老威二次学艺。艺成后,重返贾家店打败黑马, 从此声名大振,前来拜师者络绎不绝,祁信便在贾家店设场授徒,并自 创“祁家门”。于是,河北省固安县贾家店成为祁家通背拳的发源地。

此时,祁家通背拳所形成的,只是枪法、刀法和拳术,均是以“用 枪换刀、用枪换拳”的方式融合发展而成的。

祁信的儿子祁太昌,自幼随父习武。有一次,他结识河北名拳师赵 胜,赵胜刀法精妙绝伦,因仰慕祁家枪法,遂以刀法与祁家大枪互相传 授。此刀法经祁信父子总结后,形成祁家通背拳刀法。不久,祁太昌结 识了一位姓孙的师傅,孙师傅见祁家枪法出神入化,就以心极通背拳换 学祁家大枪。祁太昌将心极通背拳与心机六合拳、明堂膀切手法融合, 取其精华,自创祁家通背拳的拳术。

至此,祁家通背拳真正形成枪、刀、手为一理的拳种,并发展为中 华著名拳种之一。祁信被尊称为“老师祖”。祁太昌被尊称为“少师祖”, 他也是祁家通背拳的第二代传人。值得一提的是,祁家通背拳发展过程 中,祁家父子注重汲取他人技艺之长。一次,祁信与高手“河南马”较 技,河南马用提膝步、引手,将祁信的门牙打掉两颗,祁信不露声色地 把门牙咽进肚里,又叫儿子祁太昌拜“河南马”为师。于是,祁家通背 拳里这才有了提膝步、引手,并带动了其他招式的灵活与精细。

自一代宗师祁信开山以来,历代皆有名人,后经七八代人、近二百 年历史,不断传承、研究、融合、衍化、发展、定形,成为中华武林中 著名拳种之一。在辽宁、北京、天津、河北、河南、上海、云南、山西、 山东等地流传最广,在高碑店尤为突出,代表人物主要有:

二代传人新城县新桥镇东务村李忠(南京到北京,大枪属李忠"

三代传人新城县新桥镇东务村李顺堂、杜荣弼,葫芦集李大衡、北 平景村李振,许家营许天和等。

四代传人北平景李振芳、刘峻岭,内渠许让、高占鳌,许家营许佐 梅、许永生等。

浏览2,022次