香港包括香港岛、九龙、新界等三个区域,其中大部分人口集中于香港岛和九龙。李小龙的幼 少年时代就是在九龙度过的。李小龙最初进入香港的拉萨尔书院,然后由拉萨尔转进香港大学,后 又赴海外求学。在小学时代,李小龙便是个异端学生,诚如前面所述,他是个我行我素一意孤行者, 对于学校制度具有反抗性。然而,由于他日后的成功,不禁使人对其刮目相看。其实,与其说李小 龙是个异端学生,毋宁说他是个不喜欢读书而自甘堕落的学生;与其说是反抗,毋宁说他是在呕气。 然而,在现实环境里,李小龙未曾因为自己的功课不好或行为不检点而深思反省,他依旧步上所谓 不良少年的途程迈进。李小龙亦如孤寂的野狼踽踽独行在荒郊野外,如果他与现实妥协,他即丧失 了存在的意义。李小龙在倍受多方责难的压力下,仍然毫不迟疑地勇往直前,实不容易。一般男子 虽然也是以拓荒勇者自诩,可是不久后,当他发现自己的能力有限时,便会退缩而与现实妥协,随波 逐流。而李小龙从现实的波流中逃脱而出,独自开拓了一条途径。

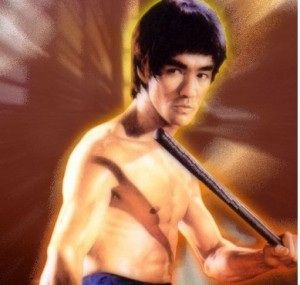

美国提供了李小龙成功的机会。因此,李小龙选择了飘洋过海远赴美国创业之路。他以天生 禀赋的才能为基础,不断地努力,同时受到幸运之神的关照,最后取得了成功。在高级住宅地区购 置房地产,并且买进德国保时捷名牌轿车。这些有形的成就,全是李小龙勇往直前的奖章。李小龙 成功的秘诀在于他是截拳道的创始者、武术家,他拥有真才与实力。

截拳道是李小龙个人独创的拳术,他继承中国武术及世界各国搏击之大成,根据自己的节奏独 行于人生道路上,根据独自的旋律演奏了人生之歌,截拳道即孕育而生。李小龙有幸免于因沦于不 良分子而抱憾终身,他以肉体为武器,不畏艰难而勇往直前。截拳道是一种与现实各种武技实际搏 斗的方法,只要有人勇于继承、实践,李小龙的精神,截拳道就会发扬光大。

在电影中,李小龙的精神和截拳道发挥得淋漓尽致。在现实中,李小龙同样给世人留下了宝贵 的精神财富。

李小龙以拳会友,结交了不少著名的武术大师,在交流切磋之中不断地丰富了自己,受益匪浅, 所以他创立截拳道当是水到渠成。李小龙虽不是完人,但他绝对是中国武术史上的闪光人物。

人们通常只认为李小龙是一位功夫大师,而忽略了他作为学者的一面。他的武道著作,虽不及 他的功夫电影那么流行,而看过其著作的人,都会惊叹他是个将武术与哲学融为一体,并且研究精 深的学问家。在现阶段,截拳道在国内外的发展可谓风起云涌,有些追随者亦能模仿的很象,但这 毕竟只是外型上的截拳道。所以,任何一个欲迈入截拳道殿堂的探奥者,必须先深刻理解李小龙的 指导思想及功夫内涵,以理论来指导实践,才能够获得真正意义上的成功。否则的话,你即使学会 了截拳道,也并非亲身处于搏击的涡流中,而是仅仅徘徊于周边,掌握一点皮毛而已。

第一节龙与截拳道

龙,是我国华夏古老的图腾,也是现在凝聚着炎黄子孙心灵,激励人们奋进的象征。它是人们 想象中的一个具有浪漫主义和英雄主义色彩的产物。龙:蛇身、鹿角、鹰爪、马头、牛眼、鼠尾、鱼鳞 和须。龙能翻江倒海、腾云驾雾,在中国文化各领域里处处有它的痕迹,武术技击运动亦如此。

原始图腾的内容和形式,一开始就决定了我国民族传统形式的特征。龙的盘曲、窜跃、飞舞的 形象,凝集着中华民族最美好的理想,它是“力”的化身,是“美”的化身。这使中华武术尤其是李小 龙所创造的技击术——截拳道,从产生开始就讲求气势磅礴、神韵流动、刚柔相济及节奏明快。其 打斗动作中的穿滚扭转、钻闪翻腾,既表现了自然对象和客观世界的节奏、韵律,又符合变化、统一 的形式规律,足见中国功夫从产生到发展与中华民族的文化、审美心理密切相关。

李小龙在美国读书时,仍然时刻不忘练武。待到其离开学校时,他的功夫已经达到很高的境界 了,并在多次的搏击实战中均获得了胜利。由于他的不断研究,慢慢地便不知不觉地形成了一种独 立的打斗形式。在美国各地,空手道、跆拳道等拳术很盛行,因此他认为有必要认真进行研究,于是 就放下一切事务,全心全意地钻研其它武术的长处。经过一段时间的潜修苦练,他终于洞悉了其中 诀窍之处。而且随着年龄的增长,想到父亲把自己的名字叫“振藩”,其含意乃名振三藩市(即旧金 山)之谓。又想到自己在香港当童星时,长辈给自己改“小龙”的名字,“龙”一向被中国人认为是万 物的主宰,乃超乎万物者,所以古代的皇帝均以“龙”自居。而今自己读书不成,全身无一艺,唯武术 一项,应靠此创出一番龙一样的事业来。

第二节 阴阳与截拳道

一提到阴阳,不了解的人可能会认为它与李小龙及其独创的技击术毫无关系。其实,这样想就

错了,因为李小龙的截拳道标志就是一幅太极阴阳图。李小龙的本意就是以此图象说明宇宙万物 生化极变之理,也以此图像表示以禅理为指导,来阐述截拳道的功理与技巧。

哲学是关于世界观的学问,是人们对自然知识和社会知识的概括和总结。李小龙在大学里学 的是哲学,这促使他自觉的对武术进行哲学意义上的思考。太极阴阳图属于中国古典哲学的范畴, 所谓中国古典哲学,从其结构分析,太极阴阳和五行学说是其两大源头,再与三才、四象等思想互为 补充,从而建构起其理论大厦的基本框架。尤其是其中的阴阳学说,它是古典哲学中有关世界万物 生存变化理论的关联点。古代学者认为,人类与宇宙万物皆由阴阳互动而成。阴阳代表两种物体 实力与势力,它含有对立之意。我国古代贤哲们在观察宇宙及人类社会生活的实践中,体验到万事 万物总是在“无平不陂,无往不复”的相对状态中运动变化着,从而创造出“一阴一阳谓之'道'”的哲 理,以阴阳去概括一切,作为自然界的根本规律。这一理论的建立,是中国古代哲人的天才思维成 果。李小龙之所以崇尚古典哲学,他就是通过技击术这种对抗运动,去感受、去体验那种恍恍惚惚 的真理。反过来,作为一种思维定势,以经验主义为致思途径的华夏先民们,也习惯用这套理论来 阐释形形色色的大千世界,由它又形成了我们这个民族特殊的思维方式,形成了我们这个民族独具 特色的社会学、伦理学等方面的理论知识。在这种文化土壤和氛围中,李小龙的拳术理论渗透了古 典哲学理论。

李小龙曾在其武学著述中写道:“阴阳学说不仅与拳术理论、武术锻炼密切相关,就是在技击对 抗中,也无不内含阴阳学说。在拳截道中,无论是防守,还是攻击,都离不开阴阳变化。况且拳为运 动之道、健身之方,术为取人之法、胜人之妙。然而,妙从何来?术从何得呢?就在于阴阳的互易变 化之间。欲求艺术之途,必循阴阳之路,此乃妙诀的新生之源。”

“太极”是中国哲学中的一个术语,是指派生万物的本源。拳家认为太极虽有,但两仪未分,故 此“有”而无形,认为有意无形的内动外静之态就是太极。而内意的运转,能领气行,能导形动,产生 出千姿百态的拳式。.据说李小龙的“讲求无形”与“以无法为有法”的拳理即源出于此。下面,我们 来分析一下李小龙运用的太极图:太极图的画面以黑为阴,以白为阳。黑白相依,相抱不离。这即 是说截拳道的内涵与外形、拳理与技巧、进攻与防守相结合的武道。而且白鱼黑眼谓“阳中有阴”, 黑鱼白眼谓“阴中有阳、由下而上看这幅图,白黑两色呈白色逐渐增多,黑色则逐渐减少。而且, 此增一,彼则减一;彼增一,此则减一。中国哲学中称此为“阴阳消长”。古人认为,阴阳两者相互不 离,相互消长,相互转化,产生了万物,万物中皆包含此理。在截拳道中,则具体表现为动静、刚柔、 虚实、开合等对立与统一的状态。李小龙生前经常对他的弟子们大谈此种道理,但真能听懂的恐怕 不多。

太极图外呈环状,此环置于平面为圆形,运转于空间则成球形,呈环形无端之象。在截拳道中, 体现为动作圆活,着着不离弧形(如打直拳时,臂虽是直的,但腰胯则是弧形拧转的),势势皆呈圆 像,使所有的打斗动作圆转连贯,一气呵成。而双鱼环依之象,恰如练习“黏手”时,两人双搭手之 形。练习中双方臂膀组成环状不断变化,彼进我退,彼伸我屈,粘贴黏随,正符合彼阴吾阳,彼阳吾 阴,相互消长,交替变化的道理。

第三节儒家学说与截拳道

李小龙多才多艺,亦文亦武。他每当练功之余,便埋头研究武术理论与训练方法。为了方便研 究,他家中的武术藏书就达二千多本,其中不泛是中国儒家学说方面的书,因为儒家思想是我国古 典哲学中最丰富的内容之一。

儒家是春秋战国时崇奉孔子学说的一个学派。主张德治、仁政,重视伦理教育。它对中国武术 的伦理思想影响极大,主要表现在以下几个方面:首先,是武以德立。也就是李小龙后来所提倡的 “非到万不得已不可动手”。其次,是克己正身。也就是重义轻利,谦虚谨慎,办事要踏踏实实地干, 而且其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。儒家这种谨慎从事的思想对李小龙后期成长有一定 影响,故李小龙曾要求自己的弟子要做到守礼、信义、谦让和宽厚。再者,对事业要刚健有为,积极 进取,要立大志,以天下为己任。这一点正是李小龙的思想与需求,因为李小龙要做“东方功夫第一 人”。

儒家学说,重功利,尚实用,强调修身,恪守礼仪与中庸,其和顺而不流,中立而不依,颐养其浩 然正气。截拳道亦无繁文缚节,其形非常简练,只有十几种基本招法有机的变换。步法也非常简 练,不蹦不跳,亦所谓轻雕饰文采而重技击实用者。其运行之法,乃是足踏中正之地,手运中正之 线,身置中正之道,意守中和之气,手脚似发而未发,似运而非运,这正是儒家的中庸之道。另外,儒 家学说还讲究浑厚朴实,自然风雅。截拳道也是招式简捷,劲力雄浑,意念充沛,故搏斗之时,拳路 无影迹可辨,令对手猝不及防而于瞬间中招倒地。

第四节禅与截拳道

李小龙的截拳道理论,还融汇了道家与佛家的境界说。但实际上,李小龙的心态并非处于这种 境界,若他能潜心修炼内功,常年坚持锻炼自己的思想的话,是能进入这一境界的。那么他的性情, 也不至于这么浮躁和暴躁了。

李小龙酷爱古典哲学,尤其是道家、佛家的哲学理论,因为道家佛家推崇一个“悟”字,这也是李 小龙所尊崇的,即“截拳道只求心悟”。李小龙曾在一篇文章专门谈到过禅:“功夫是一种特殊的技 巧,是一种精巧的艺术,而不是一种体力活动。这是一种必须使智慧与技巧相配合的一种精妙艺 术,而且功夫的原理不是可以学到的,就象一种科学,需要寻求实证而由实证中推得。必须顺其自 然,象花朵一样,由摆脱了感情与欲望的思想中绽发出来。所以,功夫原理的核心就是禅——也就 是宇宙的自发性。”

李小龙在其武学理论上引用了大量的禅学原理,如“不思不想如思想般,静视一切技巧即犹一 视无睹”;“空是无法下定义解说的,正如最柔的东西是无法剪断的一般”;“心灵的偏狭意谓着心灵 的冻结,一但停止其必需的'自由流动性',心灵将不再是真正地处于心灵的状态”;以及“倾空你的 杯子,方可再行注满,空无以求完全”与“我系移动着亦可谓全然未动,我恰似浪涛上的月一般,不止 的颠簸、摇移着,其真义并非在'我正在从事什么'而是在'内心深处的自觉','何者深入我之中’,而 过份的自我意识系对一切身体行动的最大阻碍”等等。

李小龙还认为,佛家的核心就是一个“禅”字。禅是天竺语“禅那”的音译简称,意译为“静虑”或 “思维修”。人的本性原本清静,与佛性是一致的。只因为外界七情六欲的干扰而“著相”,人的内心 被扰乱了,因而迷失了本性。通过持戒习禅,内视自心,在静悟中则可摆脱种种“著相”,由乱返净, 从而悟彻自性。从这一点讲,李小龙所崇尚的“禅”与禅宗“直指人心,见性成佛”之禅,意义几乎是 一致的,最后均可达到“无所为而又无所不为”的高深境界。在截拳道中,拳理中的禅理不仅是技巧 动作的指导,而且是技巧动作的内容,是与技巧动作融为一体的。简而言之,禅即拳,拳即禅。

第五节七情与截拳道

在日常生活中,所谓七情,是指喜、怒、忧、思、悲、惊、恐等七种思想意识及感情方面的情志活 动。古人认为:心志为喜;肝志为怒;肺志为忧;脾志为思;肾志为恐。在五脏中,心居首位,为君主 之宫,主管一切。而正常人在心情舒畅时练功时,自会觉得精神清爽,动作敏捷而有轻灵之感。因 此,在技击练习中应排除七情干扰,保持心情愉快。

喜——是心情愉快的表现。这一点在李小龙身上表现得比较明显,因他认为喜则意和气畅。 但如喜乐过度,同样会使心气受到损耗,即如狂喜过度会造成神气外散而无法收藏。况且神散则意 散,意散则气散,气散则力散。李小龙就是因狂喜过度而全身散漫无序,势如散沙,而最终在香港武 术界的挑战面前以“已达到不能随便比武的境界”而拒绝比武。当时李小龙也可能会在想“若冒险 比武,万一失败,该会怎样呢? ”这或许是李小龙至死都在思考、都在犹豫、都在痛苦的难题。

怒——怒伤肝,肝气过于升气上逆,则会使胸肋胀满,目赤头痛。故拳论说:“怒则生暴,火暴藏 拙。”意欲求快,会因僵暴而更慢;意欲求巧,会因呆滞而更拙。这样往往事与愿违,力不从心,收不 到预期的效果。有人据此分析,李小龙后期正是由于喜怒无常,经常在新闻界和武术界的“蓄意”攻 击下而暴跳如雷。因为他经常生气,怒则伤肝,甚或肝血失调,血随气升,扰乱了自己的气机,从而 愈练愈糟,每况愈下,致使百脉阻塞,魂归西天。

忧——忧伤肺,思则伤脾。肺主气,脾主力。肺伤则气散而不能鼓荡,脾伤则力散而不能支撑。 脾肺一伤,则营卫气血失其源;气力已散,则精神功效失其基。我们都知道,李小龙在大学期间学的 是哲学,而哲学又是沉思者的精髓,在这里,过度的思不可能与伤脾没有关系,而其脾一伤则势必会 影响到力量的发放。所以说,当年李小龙若能适当调节一下自己的情绪的话,定会使自己的功夫再 上一个新台阶。当然也就不可能会因思想压力过大而导致早逝。

悲——悲则心系急,悲恸中则伤魄,悲由哀伤痛苦产生。李小龙表面看上去高谈阔论,充满自 信,但其内心深处则很孤独,他只不过不想表露出来让外人知道罢了。要知道好莱坞曾白白浪费了 李小龙近10年的时间,而且作为“世界功夫第一”却在好莱坞跑龙套,李小龙在心理上是极不平衡 的,悲观与失望自然在所难免。换种说法,是好莱坞一次又二次地扼杀了李小龙冒头露面的机缘。

惊——惊则气无所倚,神无所归,虚无所定。血气不足则善恐,恐则气下。惊恐伤肾,肾属水主 精,精气下陷,则肝血易枯。精不能往上走,神不能向下行,则水火难于相济,阴阳失其调合,故精神 枯竭由于李小龙在武术界树敌太多,所以他也是屡遭暗算,这亦使得莲达非常担心,常劝李小龙 不要夜间单独行走,或只身去一些治安糟糕的地方。李小龙则总是自强地说:“我不会屈服于他们, 我若贪生怕死,他们就达到了目的。”但说归说,他内心里仍有余悸。因为1966年在纽约的大街上, 一个身份不明的枪手曾向李小龙开枪射击,子弹擦着他的耳际呼啸而过。他虽侥幸逃过这一次劫 难,但却吓了一大跳。因此,如果李小龙在处世上能圆融一些的话,当可避免不少麻烦与误解。

一般来说,对七情应有所节制。因七情犹如拳法,皆不能偏,偏则柔。七情如不能中正平和,拳 法则不能相济为用。在截拳道中,练习者要用各种方法造成对方在精神情志上的偏胜偏激,同时防 止对方使用各种方法在精神情志上造成我方的偏激。而且对敌方,应该用轻缓的动作迷惑他,以爆 发的动作惊掣他,使其胆颤心惊,觉我之不可测,而不知己应何为。我方则乘其胆颤心惊、意乱神慌 之际,出奇制胜,这样才能符合李小龙生前所制定的技击原则O在情志反映上,眼为心之苗,要注意 观察行色,压倒对方。彼扬而我抑之,彼怒而吾激之,彼思而吾疑之,彼忧而吾惊之,时时在精神与 肉体上给对手以双重打击,使其不能得意。我得情志之势,而后施之技法,可谓未战而能取得先胜之机。

第六节兵法与截拳道

谈起李小龙功夫的光彩,人们津津乐道的往往是他行遍天下无敌手。李小龙的功夫朋友,及对 李小龙有所研究的人则认为,李小龙功夫的闪光点是他创立了截拳道。正是因为截拳道,才使他的 功夫电影异彩纷呈,才使得古老的中国功夫风靡世界。当李小龙谈起截拳道时,他说自己独创的功 夫之所以厉害,是因为曾经从中国古代的兵法中获益匪浅的缘故。

兵法,乃是中华民族五千年军事思想中的精髓。而李小龙所创造的截拳道,亦是世界武术运动 的最高表现形式,它不仅要求练习者要有良好的实战基本功和熟练的打斗技术与技能,更要有一整 套富有实效的战略战术。实战中力求在客观条件许可的情况下,充分发挥自己的主观能动性,以己 之长克彼之短,力争优势与主动,以战胜对方。搏击中,李小龙所借鉴的与经常运用的技击战法有:

审时度算,知己知彼 李小龙认为:“知己知彼,才能百战不殆;若不知彼而知己,则一胜一负; 如不知己不知彼,则每战必殆。”李小龙也常常告诫自己的弟子,在展开生死搏斗之前,必须先了解 敌我双方的基本情况,比较敌我双方各种条件的优劣长短,找出对方行动的规律,再按其规律去施 行自己的行动,即力求以技巧、以智慧去战胜对手,而不是凭蛮力。在双方交手前,首先要充分认识 自己的实力,并努力创造取胜的条件或突出自己的优点,也就是以自己的优点去攻击敌方的缺点或 弱点。同时根据时间的早晚、地势的险易、搏击的利弊以及敌我双方的优劣条件,进行比较。如此 胸有成竹的捕捉胜利战机,随着形势发展的顺逆变化而变化,使己方始终处于主动地位。此亦为李 小龙不败于天下的要诀之一。

3谋兼备,机智沉着 李小龙非常崇尚一句古话“将有谋而士卒从令”。谋者,兵韬谋略。若有 勇无谋,是为匹夫之勇。而蛮干硬碰,以劣击优,出其所意,攻其锐利,都是不可取的。若将有谋无 士卒勇猛从令,也好比镜中水月,所以李小龙认为二者缺一不可。若知对方善于“怒”,则要使用一 切方法予以挑逗,激其怒而攻击之。李小龙本身就是这方面的高手。要知道怒则心慌,慌则意乱, 意乱则拳慢,这就是我方要达到的目的。只有谋勇兼备,才能沉着镇定,临阵不乱,与敌交手就不会 头昏眼花、手脚忙乱。

出其不意,荧活多变“攻其不备,出其不意”是李小龙最常用的一种诡诈的战术。在截拳道 中,可以人为地制造对方的过失而取之。无论是攻还是守,都应以“示形”、“动敌”的方法来诱骗和 调动对方,尽量隐蔽自己的战术意图,迷惑对方,使其产生错觉,陷入判断失误和行为错误的困境 中,然后乘虚而入,给敌方以致命连续重击。同时,还要努力做到敌变我变,灵活运用自己的战术与 技法,眼观六路,耳听八方□且指上打下,声东击西,绝不呆板地运用一个战术和招法打到底,“兵无 常势,水无常形”,就是这个道理。

兵贵神速,强劲凶狠“兵之情主速,由其不虞之道,攻其所不戒”。这些信条已被李小龙背得 滚瓜烂熟,且运用自如。即进攻时必须强调“快”,使对方根本来不及防守,并且击中对手时,要力图 使自己的拳脚“穿透”对手,给敌以致命重创。李小龙还要求拳手在出拳未达到目的时,应疾速由攻 转守,继而采用新的攻势,找机会再去创击对手。

第七节李小龙传播武术的功绩

李小龙对武术的贡献,不在于他曾战胜过多少武林高手,而在于他创立了一种新的武术门派: 截拳道。李小龙战胜众多武林高手的意义不仅仅限于使他出名,也是对他的截拳道的有效检验。

李小龙的功夫出神入化,打遍天下无敌手,并造成了西方的中国功夫热。我们虽不能说李小龙 是中国现代功夫第一人,但我们却可说李小龙是中国功夫第一名人,因为他是第一位赢得国际声誉 最高的中国功夫大师,他是中国功夫在世界范围内最出名的传人。也可以这样说,世界性的中国功 夫热,首推李小龙功夫热。李小龙与传统的中国武师有所不同,后者对武道要义秘诀守口如瓶,秘 而不宣,只是在性命攸关的时刻才授其嫡传弟子。但李小龙却不然,他不惜采用最有效的现代传播 媒介(电影)来弘扬他的武道哲学,来宣传中国功夫。李小龙在电影中,自然有以泄民族之恨的成 份,但他最主要而是为了证实:中国武术能战胜世界上的任何武道。而作为中国武术精华的截拳 道,是当今世界上最先进武道。

第八节李小龙功夫电影的影响

李小龙生命的火花虽然熄灭了,但他的电影仍大放异彩,并且愈来愈为世界电影观众所接受、 所喜爱。他成了真正的世界性电影明星,不少国家的影迷及影评家称他为“东方的功夫影帝”。李 小龙的地位和作用,是无人可替代的。”

李小龙的从影生涯很短,拍的片也不多,然而他却凭这么短的时间,这么少的作品,放射出了耀 眼的光辉。并且虽时逾二十多年,但仍不见失色,这在中外电影史上,实属少见。另外,李小龙所拍 的功夫电影的意义还在于:他使国语片冲出了亚洲,走向了世界,使“世界影都”好莱坞由此产生了 一种新题材的电影——功夫片。李小龙的电影之所以如此受欢迎,是因为他在电影里展示的功夫, 会使人觉得这不是在演戏,而是实战,是现实生活中的反映。李、龙是真正以功夫大师的身份来做 功夫演员的,他的功夫已达到炉火纯青、出神入化的境界,故应付片中的功夫表演自然是游刃有余。 但是,他的表演绝不轻松,这是因为他对所有的事物的追求,都是完美的、无止境的缘故所造成的。 相反,在港台影坛,象他这样以绝顶功夫跻身影坛的人是非常少的,因为有的人甚至毫无功夫,却拍 出了名噪一时的武打片,他们依赖的是电影的蒙太奇手法和特技镜头,从而给观众造成了功高盖世 的假象。另外,即使有不少人也会功夫,却是那种适宜于表演的花俏功夫律而不实。所以说,二十 多年来,真正能算得上是李小龙接班人的人,只有一个,那就是李连杰,因为李连杰也基靠真功夫打 天下的,到目前为止,他的片酬与收视率已超过了任何一位港台明星。

第九节李小龙的影坛地位

有一些外国人曾扬言,柔道、空手道虽源于中国,但其精髓已不在中国,因为日本、美国等国家 的水平已达到了青出于蓝而胜于蓝的境界了或者说,中国武术已经落后了,甚至到了淘汰的边 缘。而身在异国他乡的李小龙,毅然地说:“我为了替中国武术争一口气,决定把中国功夫搬上银 幕,替中国武术争取光荣。”这可以看作是李小龙拍功夫电影的出发点和原动力。

功夫与电影是李小龙生命的两大支柱。自李小龙赴美,经过不懈的努力,首先是武道上的成 功,才会有他在电影上的辉煌成功。他在电影上的巨大成功,又促使他的武道更广泛地在世界范围 内传播,而蜚声全球。25年后的今天,李小龙的电影仍常映不衰,仍为后世的影视演员们所效仿、 所借鉴。如史泰龙就自称从布鲁斯的片中曾获益颇多;曾演过《霍元甲》、《陈真》的梁小龙,也是以 翻拍李小龙的影片而出的名。因为最早演“陈真”的是《精武门》中的李小龙;被誉为“天皇巨星”的 成龙,也曾一度被认为是李小龙在影业上的传人,但功夫与李小龙相比则相去甚远。就连现在在香 港走红的周星驰与赵文卓也都曾公开表示:李小龙是他们心目中永远的偶像。在这些人当中,若单 从宣传中国武术这个角度来讲,恐怕贡献最大的要数李连杰,他模仿起来也比较像,功夫也比较扎 实,正因如此,其所主演的《新精武英雄传》也确实曾火了一把。好莱坞华裔影星陈冲也曾抱怨说: 好莱坞及美国电影观众对华裔演员的印象,仍停留在李小龙阶段。这既是华裔演员的悲哀,又是李 小龙的骄傲。

“我是一个中国人。”这是李小龙每时每刻所不能忘怀的根本,也是千百万侨居海外的中华民族 的子孙的心声,因为他们身上流着我们炎黄祖先的血。

在中外电影中外,一个电影明星之死如此轰动,大概只有美国著名艳星玛丽莲•梦露能与其相 比了,而且在某些方面梦露与李小龙相比已是相差甚远。因为李小龙的电影是极个性化的电影,电 影所表现的就是李小龙的自我。

第十节李小龙的个性

李小龙自幼好强好斗,是一个天生的斗士,而且具有“反叛”的禀性。他静时,会如打坐习禅的 小和尚。在家中,则因乖顺而惹人喜爱。而在街头巷尾,却是个十足的“小恶棍”。他不惧恶、不畏 大,斗输的话则沮丧难当。相反,只要得胜,即便落得遍体鳞伤,也会感到无比的酣畅与快慰。他热 爱武术运动,可谓“嗜武入迷”。有一次,他和朋友一起上街,走着走着,突然坐在路边沉思,然后又 飞身跃起练功,路人无不侧目而视。

当李小龙到了美国后,由于就读的学校跟香港的学校在体制上大不相同,完全是开放性的,纪 律松散,学生们简直就是在玩。此时的李小龙,父母再不能督促他,老师也不会约束他,同学们更不 会因学业差而鄙视每一个人,李小龙完全可以无拘无束,随波逐流。然而,此时的李小龙却完全变 成了另外一个人,他一改在港时厌学、逃学的作风,而如饥似渴地学习。尤其是对令他头痛的英语, 更是到了膺学如命的地步,因为他知道:在美国,无论是进大学深造,还是进社会就业,语言是最重 要的。

年幼时他动辄拳打脚踢,并以此取乐。到了美国后,他的观念彻底改了,用他自己的话来说,就 是:“我的功夫是对付跟我过不去的人,而且是不到万不得已,决不动手1961年秋,李小龙进入了 华盛顿州立大学,学的专业是哲学,李小龙为什么选学就业面狭窄的哲学专业呢?对此,李小龙自 己曾解释道:“进了大学,我之所以读哲学,是与童年时的好勇斗狠有关。现在,我常问自己,胜了又 怎样?人生到底为了什么?我应该怎样去推销自己?”李小龙完全沉缅于哲学的海洋里了。也正因 为李小龙的不懈努力,才使古老而神秘的鲜为人知的中国功夫,在美国掀起了热潮。

李小龙的喜好厌憎十分鲜明,他在很多场合下,都会将自己的性格毫不保留地表现出来,而不 管别人的印象如何,我行我素。外表粗暴的李小龙,稍有空暇就一头埋进自己的书海里,并练就出 了不受干扰的本领,即不论户外如何吵嚷,孩子如何哭闹,他都能平心静气地看书,并且久久深思。 他外出时,也必带一本书在身边,一有机会就拿出来看。那时他们的生活尚不稳定,经常搬家,而如 山的书籍就成了他们的累赘。尽管如此,李小龙对购书仍是需要则购。正因为李小龙汲取了丰富 的知识,才为他日后成为巨星奠定了坚实的基础。

浏览1,085次