《少林寺武术伤科秘方集释》是在《跌损妙方•救伤秘旨•救伤秘旨续刻校释》(上海科 学技术出版社,1988年版)基础上,收集相关的伤科方书编纂的。其中包括中医骨科的经典 著作即少林寺武术伤科的理法方药基础的《理伤续断方》和中国武术伤科代表性著作《江氏 伤科方书》、《捏骨秘方》、《黄氏青囊全集秘旨》、少林寺武术伤科的专著《少林寺秘方铜人 簿》、《少林寺毛公秘传五论图》、《龙源洪氏家传跌打秘方》、《沈元善先生伤科》、《少林寺跌打 内外伤秘方》、《少林寺存下班中跌打妇科万应良方》、《少林寺张大周秘传良方》、《少林寺秘 传十二时辰二十四方》、《论跌打损伤症》、《少林寺真传跌打刀伤药本》和作者家传的《韦氏家 传跌打验方》等,共十八册相关的正骨、伤科方书,予以点校出版,利于古为今用,继承发扬。

对于社会上流传、冠以“少林寺伤科秘方”名的抄本、版本,尚有十余册之多,由于内容基 本相似,只是书名有别而已,且已有印刷本传世,故无再次收录之必要。

由于少林寺武术伤科源于《跌损妙方》、《救伤秘旨》和《救伤秘旨续刻》。有关的治疗技术、 穴位等在《跌损妙方》三书已作了校释。因此,自《江氏伤科方书》之后,不再校释,读者可前后 参考。对《江氏伤科方书》之后各书,主要是点校,即加以标点符号,并按原著编排。对一些不 是通用的中药名、草药名、地方药名,加以注释,共400多种(见附编)。书中夹杂一些地方方 言,也予以注释。书中一些明显错别字,在不悖医理、文理的基础上,直接改正,不再校释。此 外,书中有用“孩儿骨”、“童骨”等有悖人道也不科学处,直接删除,也不出注。古代方剂有应用涉 及保护动物如虎骨、猴骨、象皮等,现代是不能使用的,但为保留历史原状,未予删除,请读者理解。

由于是"秘方",传抄者为了 "秘",很多不必要的文字、药名也故弄玄虚,导致读者一时难以明 To这次点校,尽编委会之力,予以注解,但仍有不明之处,或有错漏,请读者谅解,批评指正。

《理伤续断方》虽不属于武术伤科的专著,但却是武术伤科和少林寺武术伤科的基础,为 了使读者了解到少林寺武术伤科的学术渊源,因此也收录在本书内。

关于少林寺武术伤科,随着近几年来少林武术的复兴,已广泛引起人们的关注。作者在 此书编纂过程中,也从各方书的作者背景,抄写或刊印的年代,方书学术倾向的研究过程中, 也逐渐看清了少林寺武术伤科的“庐山真面目”;对其学术价值也作出初步的评估,在下略表 肤浅之见,首先从武术伤科说起

中国武术伤科的形成及其学术成就

- 武术伤科的形成

武术既可强身,也可防身,如在战争,则是战争的技术。古代战争是冷武器时代,刀、戈、剑、矛、戟、锤、箭等所谓十八般兵器,是依赖人的体力和技巧操作的。在没有金属武器情况 下,则是依靠拳、脚的力量和技巧或借助于棍棒以制敌。

中国历史上历代皇朝的兴衰,都离不开战争。因此,战伤救护的需要,成为中医骨科发 展的社会基础。笔者在研究《中国骨科技术史》时,对历代创伤骨科技术发展中已作介绍。 宋代后,朝廷在医学九大分科中,折疡科是其中之一。到元代,更进一步明确将“折疡科”名 为“正骨兼金镰科”。所谓“金镰”,即指金属武器致伤和箭镰致伤,也即战伤外科。可见,武 术伤科在宋元时期已经形成。当时的学术代表著作有李仲南的《永类铃方1331年)和危 亦林的《世医得效方1337年)。《永类铃方》在“风损伤折卷”中首次收录唐代《理伤续断 方》,名“彭氏口教”,使《理伤续断方》开始公开传世。《世医得效方》又进一步发展《理伤续断 方》的正骨技术和战伤外科的经验方药,特别是《理伤续断方》的44首治伤方剂以及危亦林 治伤“二十五味药”,成为后来少林武术伤科主要经验方药。可见,在元代之前,武术伤科不 仅是朝廷的医学专科,在学术上也具备临床经验。

另一方面,由于唐代在创伤外科的发展,到宋代后,外科学形成。宋元时期,是一个战乱 频发的时期。战伤救护的需要,进一步促进战伤外科的兴盛。由于连年征战,战地外科医生 需求量激增,一些未经系统医学训练的靠一技一方治伤,形成了一派以外治法为主的外科医 生。他们主要运用当时盛行的针刀扩创除异物切割排脓、角法、烙法、对骨折复位固定和丹 药外敷、外洗等疗法,治疗痈疮、跌损、创伤和骨折。陈自明在《外科精要1263年)的序言 中称:“凡痈疮之疾,比他病更酷,圣人推为杂病之先o自古虽有疡医一科,及鬼遗等论,后人 不能深究,于是此方沦没,转乖迷途。今乡井多是下甲人,专攻此科……况能疗痈疽,持补 割,理折伤,攻牙疗痔;多是庸俗不通文理之人,一见文繁,即便厌弃。”据《宋史》记载,下甲人 是社会最低层的人物,是指那些流浪江湖的匠人或无职业者。这些人,文化不高,无社会地 位。这些下甲人,似乎“庸俗不通文理”,但其外科技术,就连陈自明也不得不承认“况能疗痈 疽、持补割、理折伤,攻牙疗痔”。可见,这些“不通文理”的外科医生,却为人民解除了病痛, 其技术虽然难以见之于书籍,然而通过师授家传,一代一代地继承下来,并在社会上产生了 影响。就连当时的画家李唐(1066-1150年)也绘出形象生动的“村医治脊图",著名的清明 上河图(张择端,1085—1145年)也有专门接骨的诊所。

沈括在《苏沈良方》和张杲《医说》中记载的所谓异人、仙者所传授的接骨、治伤、治痈疽 秘方的人,即是陈自明所述及者。离陈自明七十年后的齐德之,也感觉到这一派“专攻治外” 的影响。他在《外科精义》中说:“夫大方脉科(内科)……必先诊脉,后对症处药。独疮科之 流,多有不诊其脉候,专攻治外,或有症候疑难,别召方脉诊察,于疮科之辈,甘当浅陋之名, 意其小哉。”固然“不通文理”、“专攻治外”的外科医生不辨证用药,有其不到之处;所谓“甘当 浅陋”,也反映了当时外科医生的地位低微。在此同时,陈自明、齐德之等人的外科观点,是 强调脉症合参,按八纲辨证,以方药疗法为主,外治为辅。因此,可以说外科骨科上的两派, 在宋元时期业已出现;随着学派的流变,伤科于宋元时期出现的“各承家技”,发展到明代,武 术伤科独树一帜。

- 武术伤科的学术成就

明洪武二十八年(1395年),《理伤续断方》出版,蔺道人的正骨治伤经验的传播,为武术 伤科的形成奠定了基础。随着中国武术到明朝以后的兴盛,武术伤科的专著《跌损妙方》在 明嘉靖二年(1523年)由异远真人编著问世。《跌损妙方》首创按部位、穴位用药法,根据道 家导引“小周天”出现的气功生命现象,结合经络学说有关任督流注的理论,创立“血头行走 穴道论”,开创穴位时辰不同致伤轻重有别的时间医学的先河。是书对创伤用药继承发扬 《理伤续断方》经验,所介绍的“用药歌”上、中、下三部用药法以及70多个重要穴位的治疗方 药,成为后来少林武术伤科的主要方药。书中所载诸如“七厘散”、“八宝丹”、“生肌散”、“万 应膏"、“英雄丸”、“刀口生肌散”等,至今还是临床上常用的有效方药。《跌损妙方》是中国武 术伤科的代表作,也可以说是中国传统医学战伤外科的经典。

清道光年间,安徽婺源伤科名医江考卿著《江氏伤科方书1840年)。同时期,浙江天 台武术伤科名医赵廷海广泛收集伤科方书编成《救伤秘旨》和《救伤秘旨续刻》。江、赵二人 的著述,既是将《理伤续断方》的理法方药结合武术致伤特点的临床运用,也进一步发展《跌 打妙方》穴位时辰时间医学的理论和实践。将异远真人的穴位论治,发展到36致命大穴72 小穴的辨穴治伤法。并首次介绍致命大穴致死的时间,在临床实践上发展了《跌损妙方》的 按穴位论治法。后来少林武术伤科的所谓“秘方”,大部分出自江、赵二人所著。江考卿的正 骨技术,基本上沿袭《理伤续断方》和《世医得效方》,其主要的发明是应用“植骨术”治疗严重 粉碎性骨折。

少林武术伤科学术成就

- 关于少林武术

笔者于《中国骨科技术史》研究明清伤科流派时,提出“伤科少林学派〉有关少林武术 伤科流派的产生,须首先了解少林寺和少林寺武术(以下简称“少林武术”)。

少林寺,它的实际地址是位于河南登封县西北、少室山北麓,为北魏太和年间(477-499 年)所建,隋文帝时改名“陟帖”,唐又复名“少林气寺内有唐武德(唐高宗李渊年号)初,秦王 (即唐太宗李世民)告少林寺主教碑,寺右有面壁石。西北有面壁庵,即“达摩面壁九年处”。 还有一说法是,天竺迦佛陀师,于隋文帝时来到中国,隋文帝为迦佛陀师建少林寺。后来,迦 佛陀师的徒弟昙宗等人,于唐初协助唐太宗平定王世充,有功者十三人(即十三太保,又称十 三棍僧)。自此以后,少林寺僧徒常常练习武艺,训练学徒。这些少林寺僧,善于技击,独以 拳棍见长,江湖上称为“少林寺派”。

少林武术应该说在唐代就已经形成,不然就不可能有十三棍僧助唐皇之举了。但有著 述传世的,却是明代之后。

明嘉靖年间,是一个不安定的社会。北方有勉粗入侵,东南沿海有倭寇侵扰。当时抗倭 名将俞大猷著《剑经》一书,介绍其擅长的“荆楚长剑——棍法”。时有少林寺僧宗擎、普从随 军,俞大猷的棍法是否是二位少林寺僧传授,就难说了。但有一事实是俞大猷将《剑经》传授 给二人。二人回寺后广传寺僧,逐渐成为名扬天下的“少林棍”。

明万历年间,武术家程宗猷到少林寺学习少林棍十余年,于万历四十四年(1616年)编 著《少林寺棍法阐宗》,明天启元年(1621年)刊行。此书成为少林武术的经典之著。少林武 术并非单一的棍法,在《少林棍法阐宗》中就包括了当时各家各派的武术。如在“问答篇”中写道:“'长枪则有杨家、马家、沙家之类,长拳则有太祖、温家之类,短打则有绵张、任家之类, 皆因独步神奇,故不泥陈迹,不袭师命。今子棍法通玄,不让枪拳诸名家,即谓之程家棍,非 夸也,何斤斤以少林冠诸首哉?'余谓曰:'惟水有源,木有本。吾虽不敢列枪棍之林,然一得 之见,莫非少林之所陶熔,而敢窃其美名,背其所自哉?'”。又据《中国武术百科全书1988 年版)所载少林寺各种拳法包括:少林八卦拳(按八卦相生之数,暗藏先天无极之象);少林十 三抓(由龙行、蛇变、凤展、猴灵、虎坐、豹头、马蹄、鹤嘴、鹰抓、牛抵、兔轻、燕抄、鸡蹬等十三 趟仿生动作而成);少林五行柔术(模拟蛇、虎、龙、鹤、豹五种动物形象……演练此拳以气功 为上乘,而气功之说有:日养气、月练气、气养而后气不动,气不动而后神清,神清而后进退得 宜);少林五行八法拳(包括龙、虎、豹、鹤、蛇五种拳法和内功,主张练功修心)。其八卦拳、五 行柔术等,显然是汲取了道家武术的经验,因此说少林武术已是兼收并蓄各家之长,是“仙佛 合一”,并非牵强。

在唐代,虽然已经是“佛、道、儒”三教合一,但少林寺僧始终是以信奉佛教。一方面,历 朝历代统治者是不允许民间存在铁具的刀、戈、剑、戟等兵器的。因此,少林寺僧除了拳脚之 外唯一的武器就是长棍了。兵器的受限,拳、棍成为少林寺武术的专长。另一方面,佛教宗 旨是慈悲为怀,不杀生/因此,少林武术讲究“武德”。所以在清咸丰五年的手抄本《少林衣 钵真传》有“八打八不打”之说:“一打眉头双睛、二打唇上人中、三打穿腮耳门、四打背后骨 缝、五打肋内肺腑、六打撩阴高骨、七打鹤膝虎头、八打破骨千金。”八不打为:“一不打太阳为 首、二不打对正锁口、三不打中心内壁、四不打两肋太极、五不打海底撩阴、六不打两肾对心、 七不打尾闾风府、八不打两耳扇风。”《重订增补罗汉行功短打序》又称:“兵刃之举,圣人不得 已而为之,而短打宁可轻用乎?故即不得不打,仍示以打而非打不打之,而分筋截脉之道出 焉。而圣人之用心若矣夫。所谓截脉者,不过截其血脉,壅其气息,使心神昏迷,手脚不能 动,一救而苏,不致伤人。短打之妙至此极矣。有志者细心学之,方不负圣人一片婆心也。” 《短打十戒》亦称:“横逆相加,只可理说排解,勿妄动手脚。即万不得已,亦须打有轻重,宜安 穴窍,免致伤人。”

少林武术在其发展过程中,已汲取了道家《易筋经》的内功经验,其中包括导引、练气、行 功、排打等,成为静功、动功合二为一,“仙佛合一”的少林武术。《易筋经》卷下“玉环说”述 及:“铜人针灸图,载脏腑一身俞穴有玉环,余不知玉环是何物o ”

道家发展为道教,则是追求长生不老以成“仙”的宗教,用现代高一点的观点可以说是研 究人体生命科学的。中国传统医学不少学者都是道家。如晋代葛洪,唐代孙思邈,《理伤续 断方》作者蔺道人,《跌损妙方》作者异远真人,均是道家。

在武术界,道家青城派(四川青城山)善用三十六打穴法和二十四游龙拳,对少林武术也 产生影响。

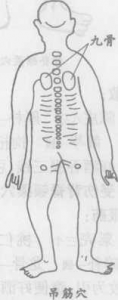

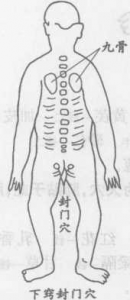

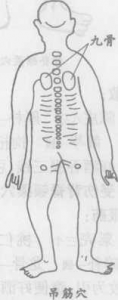

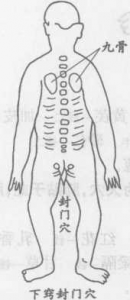

因此,仙佛合一的少林武术以其拳棍致伤的特点,要讲究武德,必须了解人体的穴位, “斯乃拳家秘要,跌打拳者必知其穴,不知其穴坏身之本也;不知其拳而徒知其穴,坏名之源 也”(见《少林跌打内外伤秘方》)。什么地方会致命(不可打),什么地方不会致命(可打)。宋 代的铜人针灸图,经络气血运行的十二经和任督流注,道家的任督流注导引的时辰,自然成 为其依据。武打点穴、截脉之说也就应运而生。因此,到了清代,以拳、棍擅长,讲究点穴、截 脉的少林武术自成派系。

鸦片战争以后,中国已沦为半封建半殖民地社会。腐败的满清王朝,外不能御帝国列强之侵略,内不能保护百姓之安居;太平天国、天地会和白莲教等农民起义此起彼伏,中华大地 无处不狼烟。在这样的社会背景下,老百姓为了自保,村村习武,族族练功,享有盛名的少林 武术名僧,纷纷开设武馆,传教门徒,使得少林武术进入了全盛时期。

- 少林武术伤科流派的形成

少林武术伤科的出现,最早见于文字记载的是清嘉庆二十年(1815年)胡廷光编纂的 《伤科汇纂》所载“少林寺秘传内外损伤主方”,是胡廷光辑自其祖传《陈氏秘传》,原名“内外 损伤方”。该书还介绍有少林寺僧传授的“里东丸”。经考证,“里东丸”实际是《跌损妙方》的 “七厘散”。但这说明在19世纪初,少林寺已汲取武术伤科的经验,有了自己治伤的 “秘方”了。

从少林寺僧拥有的“里东丸”是《跌损妙方》的七厘散改名,可窥见少林寺可能已据有《跌 损妙方》一书。此外,我们从清代道光丙申年(公元1836年)江苏高邮人孙应科刊印《跌损妙 方》的记录可知,孙氏也是在高邮一神庙异人手中获取该书的。经考证,江苏省高邮市有一 镇国寺,据清代乾隆年间《高邮州志》记载:“镇国禅寺,在州城西南隅,寺外有断塔。唐举直 禅师建。国朝顺治丙申(1656年)寺毁于火。今据举直禅师本传及现存寺名更正。”孙应科 是“侨寓于邑之南二十五里神庙,少遇异人,授秘书一卷,疗折伤甚验……书昉于明嘉靖二 年,署名异远真人,亡所考”(《跌损妙方•孙应科序》)。孙应科是个“日颂金刚经”的佛教徒, 所称“神庙”与镇国寺巧合,可证《跌损妙方》一书,当时已传播到佛教界,少林武僧能据有也 是顺理成章的事。

随着《江氏伤科方书》和《救伤秘旨》出版后,即19世纪末清咸丰年间,也是随着武术伤 科的兴起,冠以“少林寺秘传"的伤科方书大量涌现而少林武术伤科自成流派的。

有一点值得注意的是,少林寺武术伤科源自少林寺,但从各种秘方作者及抄本出处来 看,却是形成发展于两广、福建。这可能与当时的战乱有关。

- 少林武术伤科的学术成就

如果说《跌损妙方》、《江氏伤科方书》和《救伤秘旨》是中国武术伤科的专著的话,少林武 术伤科有别于上述三书者,有以下五大特色:

(1) 武医同术:讲究武德的少林武僧习武必须熟知人体的穴位才能分清“八打八不 打”。因此,他们仿针灸铜人,并依据武术伤科的108穴,绘成“铜人部”。有了穴位的知识, 武术伤科著作所载方药基本上是按穴论治。因此,少林武僧既是武术师也能治伤疗症。如 赵廷海以及《少林寺秘方铜人簿》以下各种少林武术秘方的作者、传抄者,20世纪初著名的 少林武术大师黄飞鸿,在广东佛山、广州等地既开武馆,也开医馆。至今佛山祖庙黄飞鸿的 纪念馆中还陈列有他和夫人十三姨所开的“宝芝林跌打医馆”。武医同术,成为少林武术伤 科一大特色。

(2) 重视穴位时辰致伤——创点穴治伤法:少林武术以点穴截脉著称,重视三十六大 穴致命的诊治,尤以任督脉的穴位。在致对方于死地时,按十二时辰气血行走十二穴位的 时、穴打去(截脉)。同样,若需解救时,除按时辰穴位配方用药外,再按致伤穴位流注经过的 下一个穴位进行点穴(或称点脉、解脉)解救。民间称此为少林武术之“绝招”,一般秘不传 人。这一治伤法,用时间医学理论理解,具有一定科学性。由于是“秘传”,所以一般不见于 文字。而相应的处方用药,也多列为“秘本”;不是忠诚厚道之徒弟不可传授。这就造成了少 林武术伤科秘方传抄秘本甚多,而印刷刊行者少。

善用民间草药:少林武术伤科治伤,善于汲取民间经验。在本集释收集近十册少 林武术伤科秘方中,应用两广、福建民间草药300多种。成为现代临床常用药物者,如接骨 草、刁了棒、十大功劳、透骨消等有20多种,丰富发展了中药学。

观察眼睛、指甲辨伤轻重:观察眼睛五轮及指甲是否红活,判断伤情轻重,有否瘀 血,是少林武术伤科临床诊疗方法之一。这种观察微循环的方法,至今还有临床实用价值。

各种急救经验:少林武术伤科不仅是创伤急救,其他如内、外、妇、儿、五官科急症 均积累丰富方药经验,是今天研究中医急症诊疗的借鉴

。少林武术伤科对日本医学的影响

少林武术伤科在清乾隆年间已流传日本。笔者所著《中国骨科技术史》于1986年日本 柔道接骨学会译成日文后,日本武医学会创始人中山清先生,于1986年7月到南宁访问并 作点穴治伤的表演,赠给笔者《武医同术》一书,所载穴位与《江氏伤科方书》相似。柔道接骨 学会和武医学会,均是武医同术的医学流派。可见,少林武术伤科影响广远。

概而言之,少林武术伤科为我们积累了丰富的治伤方药经验,所揭示的时间医学理论及 临床经验是值得进一步研究的课题。虽然时代不同,武术可作为健身,但跌打损伤也是日常 生活劳动所常见。所以,少林武术伤科的经验值得继承发扬。这也是集释本书的目的。

本书是韦以宗主任医师研究《理伤续断方》的实录,也是一篇值得细读的文献研 究佳作。《理伤续断方》是我国中医骨科学的第一部专著,为历代推为经典,是中医 骨科医务工作者必读之书,历来有不少评论。但是,对一些基本问题却缺少阐述,诸 如其出书年代、作者生平、书中学术思想的形成及与当时社会联系等,均是需要进一 步深究的。中国医药学是一个伟大的宝库,也是世界传统医学的典范,它的特色和 优势既体现在生动临床实践中,也蕴藏在丰富的古代文献里。因此,认真刻苦地研 究历代文献是继承和发扬祖国医药学的一项重大战略任务。作者以振兴我国中医 骨科事业为己任,怀着高度的历史责任感,长期来潜心于中医骨科文献的研究,成绩 卓著。在本书的研究中,作者以严谨的作风,探本求源的精神,汇通历代版本,索求 相关文献,通过勘校与训诂,融合主校、旁校、他校及理校于一体,层层推敲。尽管本 书言简义赅,经作者之手,终将其阐明透彻,理义顺达。在研究中还走出书斋,深入 社会调查,这样不仅弄清了出书的年代,肯定了我国中医骨科学在世界医学上的历 史地位,而且提供了许多鲜为人知的有关蔺道人的生平轶事。尤其重要的是作者清 晰明了地把本书的学术思想及技术专长的特点作了肯定论述,同时多方考证,对蔺 道人的学术渊源及其与当时道家学说的联系作深入的分析,并提出了自己独到见 解。这种研究文献不沉湎于故纸,社会调查不莫衷一是,从而使后学者对本书有更 多的理解和认识。我认为这就是作者的贡献,也是我们应该加以推崇和倡导的。

唐代蔺道人(唐会昌年间人,生卒不详)著的《理伤续断方》,是中国医学史上第一部中医 骨科专著,也是中医骨科学的经典著作。

对这位不愿留名于世的中医骨科学家,除了从《理伤续断方》的序中提及他的姓氏及晚 年生活外,则别无史料可考。从序言得知,蔺道人是长安人氏,于唐会昌年间在江西宜春钟 村,将他所著的《理伤续断方》传授给当地姓彭的人,而自己过着自食其力的隐居生活。彭氏 用他传授的书行医于民间,因而后人“由是言治损者宗彭氏

《理伤续断方》明以前已有手抄本传世。北宋熙宁年间(1068-1077年)民间流传载有 “治伤折内外损神授散”的方书,据宋代的《苏沈良方》所录出此方书中的神授散,与《理伤续 断方》的接骨散完全相同。到元代,李迺季、李仲南编撰、医家孙允贤校定而编成《永类铃 方》,于书中“风损伤折卷二十二”辑录注以“彭氏口教”或“彭氏方”的论述和方药。据明代洪 武版的《理伤续断方》列“医治口诀二十四条”。而《永类铃方》所列计有二十二条。洪武版在 治伤损论中为二十条。《永类铃方》则收录了十八条。由于江西宜春一带“由是言治损者宗 彭氏",因此,江西青原(今吉安)孙允贤校定此书时冠以“彭氏口教”是有根据的。这表明《永 类铃方》中的“彭氏口教”即彭叟传下的《理伤续断方》。《永类铃方》刻于元至顺二年(1331 年),书中所载“彭氏口教”及“彭氏方”则成为现在所见到的《理伤续断方》的最早记载了。可 惜,《永类铃方》未能全部收录《理伤续断方》。

到明代后,外科医家赵宜真广泛收集外科方书,于明洪武二十八年(1395年)印书家谢 安达将赵氏所辑的二册方书《仙传外科集验方》、《秘传外科方》和《理伤续断方》合刊印行,世 称洪武版。尔后正统年间(1436—1449年)有《正统道藏》刊本,弘治年间(1488—1505年)有 崇德堂刻的《青囊杂纂》本及明代的写刻本。1957年人民卫生出版社据洪武版为底本复核 了《正统道藏》本并句读后排印,也是三书合刊的。这是历史上流传下来,我们目前见到的本 书的有关版本。

本书虽经人民卫生出版社排印出版,但由于自成书以后至今已历六百余年;依据不同抄 本刻印的版本又各有异同。因此,有必要作一次较系统全面的整理研究,使此书更好地发挥 其对医学科学事业应有的贡献。

此次整理是把有关本书的所有版本收集后,进行了校勘和必要的训诂,并标以现行标点 符号。校勘是以洪武版本为底本的,以《永类铃方》本、《正统道藏》本为主校本,以《青囊杂 纂》本、明代写刻本为参校本,以《普济方•折伤门》为旁校本。在校勘过程中,以对校、本校 为主,旁校、理校为辅。在对校、本校、旁校时均出校记,力求使本书成为较好的版本。

由于《永类铃方》是一册汇纂性类书,所收录的《彭氏口教》未概括《理伤续断方》全部内 容。因此,其出现年代虽较洪武版为早,但却不能作为这次校勘的底本。而以其作为主校本 者,一方面《永类铃方》所载是《理伤续断方》最早的文字记载;另一方面,从理校的角度来看, 也是很有必要以其为佐证的。对此,在校勘中,严格尊重底本即洪武版内容,一般结合理校 用出注形式引录《永类铃方》所载。例如,“医治整理补接次第口诀”中“凡皮里有碎骨”条,洪 武版作“其碎骨必然自出来,然后方愈”,而《永类铃方》本无此句,作“碎骨自生”。若结合临 床,“皮里有碎骨”是指粉碎性骨折。按粉碎性骨折,则《永类铃方》本所述“碎骨自生”是正确 的。而洪武版所述,则是开放性骨折感染了。若为开放性骨折感染,“皮肉自烂”后碎骨从创 口流出方能愈合,也是符合临床实际的。二者都不可否定。因此,用出注的方式引述《永类 铃方》所论。又如,在“凡服药”条中,《永类铃方》有“重伤不用酒”文,此为经验之论,一并出 注备考。而对于不补则医理难通者,方据补之。例如“风流散”一方的方药及用法,因前文多 次提及方名、用法,但后文未见收载,显系脱漏。故用本校、对校,结合理校、旁校之法,予以 增补,出校说明。另外,《正统道藏》收录了本书的全部内容,且刻工精良,故亦选为主校 本之一。

有关训释内容,则从难、从严掌握。一般性字、词不作训释,仅对较为冷僻及医理难明、 易混的字、词,略作训释。

关于本书的书名,除了《永类铃方》以“彭氏口教”为名外,做为底本的洪武版书名混乱, 目录用《仙授理伤续断方》,序用《仙授理伤续断秘方》,而书末则用《理伤续断方》终。《正统 道藏》本序与洪武版序相同,但书名则为《理伤续断方》。《青囊杂纂》本书名亦为《理伤续断 方》。另外,据明《百川书志》载本书书名为《理伤续断方》。由此可见,“仙授”和“秘"字,是印 书家或写序人杂加的。故还其原书真名,即为《理伤续断方》。关于本书的目录。明代的四 个版本,有目录者是洪武本和《青囊杂纂》本。而明刻本和《正统道藏》本则无目录。故目录 的校勘,仍依据洪武版。目录有误者,依据正文标题径改之。

此书在校勘整理工作中,青岛医学院王育学同志提供了十分难觅的此书古版,并且提出 了宝贵的书面意见。对他这种学术上的无私支持,仅致谢意。但物理变化无穷,人生见识有 限,我的学识更为肤浅,错漏亦难避免,敬请广大读者批评指正。

此方乃唐•会昌口)间,有一头陀,结草庵于宜春之钟村,貌甚古,年百四五十岁,买数 亩垦畲种粟以自给。村氓有彭叟者,常常往来其庐,颜情甚稔,或助之耕。一日,彭之子 升木伐条,误坠于地,折颈挫肱,呻吟不绝。彭诉于道人。道人请视之,命买数品药,亲制以 饵。俄而痛定,数日已登)如平时。始知道人能医,求者益众。道人亦厌之,乃取方授彭,使 自制以应求者,且誓之以无苟取,毋轻售,毋传非人。由是言治损者宗彭氏。彭叟之初识道 人三十许,今老矣,然风采无异前时。问其姓名,曰:蔺道者;问其氏,曰:长安人也。始道人 闭门不通人事,人亦少至。惟一邓先生,每春晴秋爽,携稚过之,必载酒杀从焉。道人悬一椰 瓢壁间,邓至则取瓢更酌,彭或遇人亦酌,二人皆谈笑竟唇〔4),醉则高歌。其词曰:经世学, 经世学成无用着;山中乐,山中乐土堪耕凿。瘦瓢有酒同君酌,醉卧草庐谁唤觉;松阴忽听双 呜鹤,起来日出穿林薄。

彭躇朴不知所言为何,惟熟听其歌,亦得其腔,每归对人歌之,人亦不省。居久,邓先生 不至,彭问道人。道人云:已仙去。彭卒不悟。后江西观察使行部至袁州,闻彭所歌,异之, 诘其词,得道人姓氏,遂遣人同彭叟至其庐邀之,至则行矣,惟瓢存焉。廉3)大以为恨,谓 彭传其治损诸方,因易其村曰巩。道人有书数篇,所授者特其最后一卷云。

浏览3,206次