物直达病所。在配伍上,归尾是活血行血之血中气药而为君,生地能凉血、止血和活血而为 臣,槟榔行气散滞理肠为佐,赤芍散瘀消肿止痛,是肝脾血分引经药而为使。君、臣、佐、使均 为治血瘀,而归尾得生地,活血之力益彰;且归尾之辛温合生地之甘凉而获平和之性,归尾之 破血得生地之养血可使血得活而不伤正;更兼生地有止血之功,补归尾之不足。槟榔行气散 滞,功可促气行血活,深得《难经》“气流而不行者,为气先病也;血壅而不濡者,为血后病也” (二十二难)有关气行则血行,气滞则血凝的旨意。况且,槟榔之宣泄,既可制生地之滋腻,又 可调理胃肠助消化;再加赤芍药助归、地活血化瘀。从而使气血活而瘀积除,饮食进而营养 增;驱邪又扶正,化瘀又生新。则损伤的出血可止,瘀血可活,肿可消,痛可减。而且,四味配 伍,药性平和,除孕妇者外,老幼皆宜,新伤、宿瘀都可适用。

现代医学对这四味药的实验研究和临床研究表明,归尾能改善血液循环,有镇静、镇痛、 消炎的作用;生地有升高血压,抗渗出的作用,提取物可促使血凝而有止血作用;槟榔有消 积、行气、利水的功能;赤芍有散瘀、解痛、抗惊厥和抗感染的作用。这些仅仅说明这四味药 物作用的某些方面,对于其相互配伍之后产生的效果,则要从临床实践中去体现了。概而言 之,这四味治疗跌打损伤的主药,不仅是严格依据《内经》有关气血学说的理论指导配伍的, 更重要是经历了四百余年临床的验证,至今还是伤科临床行之有效的用药。

对于这四味主药的加减运用,则是依据受伤的轻重、部位而选用对某证有专门效果的药 和引经药的。如乳香、没药是历代治骨折的常用药,且其活血化瘀力较强,又有较好的止痛 功能,故骨折加用。头为诸阳之首,为手足三阳经和足厥阴经循行部位,因此,头部受伤,宜 加用入手、足太阳经和足厥阴经的羌活和入手阳明、手少阳、足厥阴经的防风以及入手、足阳 明经的白芷。这三味药,不仅能引药直到病所,而且有通经开窍、活血祛风止痛之效。如伤 于胸部,则可累及肺脏,影响气机通畅,所以胸伤需加枳实、枳壳以理气宽胸、行气活血,再配 以茯苓皮以化痰渗湿。胱下居中焦部位,脾胃之所,此处受伤必危及脾胃运化功能,因此需 加桔梗、菖蒲以宣泄瘀滞、升清利膈,再佐以厚朴下气降浊。如此则清阳升、浊阴降,胃肠洁, 气机畅,血可活,瘀可清。背部受伤,此是足三阳和督脉运行部位,因此宜加用通行十二经络 又能祛风活血止痛的威灵仙,再配以能理气宽胸背之乌药。桂枝能活血通经,善走头手;五 加皮、续断续筋接骨,两上肢受伤而累及筋骨者多,故加入此三味以增强活血化瘀接续筋骨 之功。两胁为肝、胆部位,足少阳经行之处,因而胁部受伤应加入肝胆二经的并能疏肝利胆、 活血化瘀的柴胡、龙胆草和紫荆皮。“肾主腰脚”,腰及下肢受伤,需加进入肾经并能滋肾壮 筋骨、理气活血的杜仲、破故纸和大茴香。小茴香和木香是脾胃二经气分药,凡受伤腹痛,多 是因瘀积于中、气机不通而痛,所以凡肚痛应加小茴香与木香以行气活血止痛。如果损伤后 大便不通,多是瘀结所致,宜加大黄、枳实以推攻瘀积、泻下通便。如小便闭塞,宜加利尿主 药木通、车前子。如果瘀血积聚,局部硬实又肿胀,需加散瘀消肿要药泽兰。下肢受伤,多伤 筋骨,且肾主腰脚,因此宜加入肝肾二经的,又有活血化瘀、健筋壮骨的牛膝、木瓜。

对于受伤部位较多,影响到全身的损伤,则在主药中加以酒服,并再加苧麻炭、桃仁、红 花、血竭,以加强活血散瘀、止血止痛的效果。

这些用药加减法,既是中医学基本理论指导伤科的临证医学内容,也是临床经验的结晶。

“用药歌”是异远真人在继承前人的基础上结合自己的实践经验总结出来的。这首方歌 出现于明代中期,正是我国中医骨科学对临床方药使用由博返约总结的历史时期。在异远 真人之前,元代危亦林已首先于《世医得效方》中对前期治疗跌打损伤的方药进行了筛选,总结为二十五味常用药。异远真人的“用药歌”用药,基本上是汲取危亦林二十五味药经验的。 “用药歌”在中医骨科方药疗法方面起到承前启后的历史作用。

依据经络气血流注的理论

十二经脉气血流注的理论,在《内经》已有详细的论述。《灵枢•营气》指出:“营气之 道……常营无已,终而复始,是谓天地之纪。故气从太阴出,注手阳明,上行注足阳明,下行 至附上,注大指间,与太阴合,上行抵髀,从脾注心中,循手少阴,出腋,下臂,注小指,合手太 阳。上行乘腋,出颛内,注目内眦,上巅,下项,合足太阳。循脊下尻,下行注于小指之端,循 足心,注足少阴。上行注肾,从肾注心,外散于胸中,循心主脉,出腋,下臂,出两筋之间,入掌 中,出中指之端,还注小指次指之端,合手少阳。上行注膻中,散于三焦,从三焦注胆,出胁, 注足少阳。下行至跑上,复从跑注大指间,合足厥阴,上行至肝,从肝上注肺,上循喉咙,入放 顾之窍,究于畜门。其支别者,上额,循巅,下项中,循脊,入散,是督脉也,络阴器,上过毛中, 入脐中,上循腹里,入缺盆,下注肺中,复出太阴。”说明十二经脉气血流注的次序是从手太阴 肺经始,到手阳明,到足阳明,到足太阴,到手少阴,到手太阳,到足太阳,到足少阴,到手厥 阴,到手少阳,到足少阳,到足厥阴再注于肺。另外,也说明除十经脉流注外,还有支别即督、 任二脉流注的途径,是始于额、循巅下项中贯脊入甑,再到任脉而上行还注于肺。

另一方面,《内经》根据天人合一的观点,于《灵枢•卫气行》又论这了营卫气血运行一昼 夜的规律,说明“平旦阴尽而阳受气矣”,“日入阳尽而阴受气矣”,“卫气行于阴二十五度,行 于阳二十五度",“太阴主内,太阳主外”,从而得出了十二时辰十二经脉流注相应的时刻,即 《十四经发挥》所述:“人之荣卫,则以五十度周于身……而终一昼夜,适当明日之寅时,而复 会于手太阴。”从而,十二经脉流注的时辰,就是其次序依十二时辰推算,形成了十二时辰、十 二经脉气血流注的规律,也即寅时手太阳,卯时手阳明,辰时足阳明,巳时足太阴,午时手少 阴,未时手太阳,申时足太阳,酉时足少阴,戌时手厥阴,亥时手少阳,子时足少阳,丑时足厥 阴,周而复始。

由于《灵枢》已指出十二经气血流注都有支别与任、督交会形成任、督流注,因此,十二个 时辰里十二经脉气血的流注都与任、督脉有关系。这是“血头行走穴道”之说的重要依据。

依据任、督脉在导引气功中的重要作用

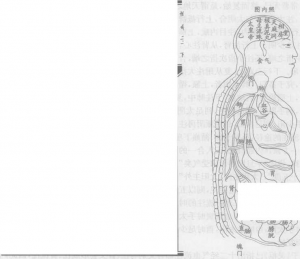

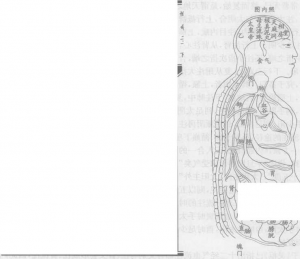

自古就被医学家重视的“导引吐纳”也即气功,与任、督脉的作用十分密切。通过气功运 动在发功时又证实了任、督流注的现象。关于依赖、督流注的气功法,又称为“小周天”。这 种气功,晋代葛洪已有论述,他说:“乃吮吸宝华,浴神太清,外除五曜,内守九精,坚玉钥于命 门,结北极于黄庭,引三景于明堂,飞元始以练形,采灵液于金梁,长驱白而留青,凝澄泉于丹 田,引沈珠于五城……溶溢霄零,治饥止渴,百拘不萌。”(《抱扑子内篇•卷五至理》)孙思邈 于《备急千金要方•养性》中也较具介绍以调任、督为主的气功法,称为“调气法他指出: “每旦夕,面向午,展两手于脚膝上,徐徐按捺肢节,即口吐浊气,鼻引清气,良久,徐乃以手左 托、右托、上托、下托、前托、后托,嗔目张口,叩齿、摩眼、押头、拨耳、挽发、放腰、咳嗽,发阳振 动也。双作只作,反手为之,然后掣足仰拓,数八十、九十而止。仰下徐徐定心,作禅观之法, 闭目存思,想见空中太和元气,如紫云成盖,五色分明,下入毛际,渐渐入项,如雨初睛云入 山,透皮入肉,至骨至脑,渐渐下入腹中,四肢五脏皆受其润,如水渗入地,若彻,则觉腹中有 声汩汩然,意专思存,不得外缘,斯须即觉元气达于气海。”孙氏这种“调气法”后世称为“小周 天"。他明确指出练功后任督流注的现象。李时珍在《奇经八脉考》中也述及:“内景隧道,惟返观者能照察之……任、督二脉,人身之子午也,乃丹家……升降之道。”清康熙己酉年(1669 年)刻本《性命圭旨》一书相传为尹真人弟子之笔。书中所附的时照图和内照图论及任督流 注(图1、图2)。可见,“血头行走穴道”说以任、督流注为主,这也是其客观依据。

右侧文字:人之元气,逐日发生:子时复气到尾闾,丑时临气到肾堂,寅时泰气到玄枢,卯 时大壮气到夹春(脊),辰时夬气到陶道,巳时乾气到玉枕,午时娠气到泥丸,未时遂气到明 堂,申时否气到膻中,酉时观气到中浣(胱),戌时剥气到神阙,亥时坤气而归于气海矣。

左侧文字:人身有任督二脉,为阴阳之总。任脉者,起于中极之下,循腹里上关元至咽 喉,属阴脉之海。督脉者,起于下极之脆T,穿脊里上风府,循额至鼻,属阳脉之海。鹿速尾闾 亦能通其督脉也。纳鼻息,亦能通其任脉也。人能通此二脉,则百脉皆通,而无疾矣。

(3)依据十二个穴道与十二经脉关系及其在人体的重要位置

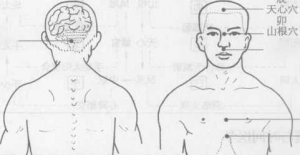

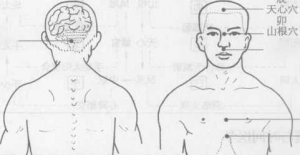

任、督二脉在人体经脉中起着统摄阴阳作用,任脉有“诸阴之诲”、督脉有“阳脉之诲”之 称。这说明任、督二脉都分别与三阴、三阳经脉有交会。这些交会的穴道,主要的有十二个。 这十二个穴道也是十二经脉流主支别于任、督的通路。如子时气血流注足少阳胆经,胆经是 “贯膈、络肝属于胆”,在任脉的线上“心窝”穴处于横膈之中,与肝、胆相连,所以血行足少阳, 血头聚于''心窝"穴。丑时气血流注足厥阴肝经,而足厥阴“散于胸中''络膻中穴,所以血行足 厥阴,血头聚于膻中部位的“泉井”穴。寅时气血流注手太阴肺经,而手太阴为肺系,开窍于 '鼻门,为手阳明与督脉交会之所,故血行手太阴,血头聚于鼻门“井口”穴。卯时气血流注手阳明大肠经,而手阳明经“挟鼻孔"与足阳明根结于族额,故血行手阳明,血头聚于鼻梁根部、 两目之间之“山根”穴。辰时气血流注足阳明胃,而足阳明经行“上耳前、过客主人,循发际, 至额颅",故血行足阳明、血头聚于囱门部位之“天心”穴。巳时气流注足太阴脾经,而足太 阴支别与足阳明并行“上络头项,合诸经之气”,故巳时血行足太阴,血头聚于与督脉交会之 后枕“凤头”穴。午时为阳消阴长之时,气血流注少阴,“阳尽于阴,阴受气矣。其始入于阴, 常从足少阴注于肾,肾注于心。”(《灵枢•卫气》)而心肾互交,命门是肾中之火,故血行少阴, 血头聚于命门部位之“中原”穴。未时气血流注手太阳经,而手足太阳相互交会,足太阳络 肾,背俞穴与督脉相通,故血行太阳,血头聚于肾俞之“蟾宫"穴。申时流注足太阳,足太阳支 别“从腰中直下臀”,与督脉交会于长强、二阴之间。故血行足太阳,血头聚于二阴之间、长强 附近之“凤尾”穴。酉时气血流注足少阴肾经。足少阴属肾,于命门归属带脉,通过带脉任脉 交会于神厥。此外,从任督流注来说,气血流至“凤尾”已与任脉通,“络阴器,上过毛中,入脐 中”,所以血行足少阴,血头聚于神厥部位之“屈井"穴。戌时气血流注手厥阴心包经,手厥阴 “下膈,历络三焦”,与位与下焦之关元穴交会于任脉。故血行手厥阴,血头聚于关元部位之 “丹肾”穴。亥时气血流注手少阳三焦经,手少阳三焦之下焦“当膀胱上口,其治在脐下一 寸",当与任脉通,故血行手少阳,血头当与任脉起始部位“六宫”穴相聚

脉十一个穴位(除蟾宫外)的关系,表明了十二个穴道在 十二经流注和任督流注中的重要位置,是二个流注气血交会之所,在人体经脉气血流注中起 着“关卡”的作用(表Do因此,异远真人总结这十二个穴道,也是他高度要概括了十二经流 注和任督流注的关系,并通过气功现象作了肯定。

另一方面,我们将从这些穴道的解剖学体表位置中看到,这十二个穴道在人体中是何等 重要的位置。这些都表明“血头行走穴道”说之理论有其客观实际的科学一面。然而,是否 就是“遇时遇穴若伤损,一七不治命要休”,则不宜轻置可否。其中有些理论,如十二经流注的客观现象还有待去研究证实。在目前来看,十二时辰十二穴道血头聚集,其本质就是依据 十二经流注和经络学说的推理提出来的。至于任督流注虽有客观表现,但那是气功家在发 功时的一种体会,目前正在用现代科学的方法作广泛的研究。所有这些,我们不宜轻易的否 定,尊重我们祖先有悠久历史的实践,努力把它发掘、整理出来,留待后人去探索。由于十二 穴道往往处于解剖生理学上的重要位置,这是必须引起我们在处理这类损伤时给予重视的。 其相应的治疗措施,也是值得我们去批判继承的。

- 血头行走穴道与时间医学

时间医学是时间生物学的分支,是近半个世纪发展的新兴学科。所谓时间医学(又称时 辰医学)是有关生物节律、人类生理功能与天时的关系等记载则早已有之,无论是我国或国 外,都可以追溯到数千年之前。在我国,距今约3000年的《大戴礼记•夏小正》中就有关于 作物生长、动物迁徙和啼鸣的时间节律的描述。又如《礼记•月令》、《淮南子•时则训》中也 有关于生物活动与四时节气变化关系的论述。我国现存最早的医学专著《黄帝内经》,则比 较系统地叙述了四季昼夜时辰对人体气血运行的影响及疾病的关系。书中提到“生气通

天”、“脏气法时”、“天人相应”,并提出人体生理功能和疾病的发生、转归与环境昼夜变化的 关系,指出“谨候其时,病可与期,失时反候者,百病不治”(《灵枢•卫气行》)的治则,都为历

代医家所遵循并发挥。例如张仲景《伤寒杂病论》记载色脉的四时变化与诊法;寒热、谐狂、 劳病、黄疸、疟疾等病程节律;又指阴虚病的年变化是“春夏剧,秋冬瘴”;对六经病缓解痊愈 的时间节律论述尤详;在运用汗、吐、下法的适宜时间方面,主张“春夏宜发汗”、“春宜吐”、 “秋宜下”等类似现代择时治疗的方法。金代阎明广所著《子午流注针经》比较系统地论述了子午流注的理论和方法,创造了以日干为主的按时开穴的“纳甲法"(最早记载子午流注的首见于《内经》)。

生存于自然环境中的生物机体,与外环境密切联系,是一个向环境开放的系统。对于这 样一个系统,环境的变化必然影响其生命活动。环境的变化,很多是偶然发生的,但也有不 少变化具有周期性,即有规律地重复发生。

机体的生命活动以一定的周期按一定的时间而周而复始地发生变动的现象,称为生物 节律。生命活动时间特性最重要的表现,是其节律性,即具有生物节律。

生物表现出的生物节律既有像脑电波那样以毫秒为单位的,也有像心搏或呼吸那样 以秒或分为单位的,也有像身长、体重变化那样以年为单位的,不论时间的长短,这种有 一定规律地重复变动,这种变动从原点开始,经过一定形式的变化,再回到原点。生物节 律伴有周期,即某一生命活动一次周而复始的变动所经历的时间,称为其节律的周期。 周期的倒数即为节律变化的频率。异远真人提出的''血头行走穴道论”就是以任督流注 为一周期。

周期和频率还不能充分说明周期性变动和变化的程度。例如人的体温,有的人一日内 体温的最高值和最低值之间可相差1. 5°C,而另一些人则不超过0. 7笆。在这种情况下,24 小时的均值为平均值;最高值、最低值之差称为振幅;振幅反映一个生理变量在一个节律周 期中的变动振幅。“血头行走穴道论”其致伤“一七不治命要休”,也就是根据血头的振幅和 峰幅而论,至于临床是否客观存在,尚待研究。但自异远真人之后形成的武术伤科流派却是 依据此理论指导治伤,从此意义上看,值得进一步研究O

在自然界中,从最简单的真核单细胞生物到高等动植物以至人类的生命活动,其都是有 时间顺序性的,即有节律性。生物节律不仅广泛存在于各种生物的声明活动中,而且在生物 的各个层次都有所反映,因此节律是声明的基本特征之一。在人类中,各种生理、生化功能, 行为和反应以至细胞形态和结构等都具有节律变化,可统称为生理节律,显然所谓生理节律 也属于生物节律的范畴。生物节律具有如下特征:

生物钟

生物节律是生物体生物活动的固有属性和内在规律。机体内具有产生和控制生物节 律的机制,它能感知和测量时间,产生节律性振荡信号,从而调节机体各种生物功能的周 期性活动,使之按一定时间程序节律进行。由于这种机制的作用类似时钟,故称为生物 钟。也称为生物测时机制,或称生物节律振荡系统。生物钟的核心,是一组“自律”地产生 振荡信号(即其活动具有“自动节律性”)的脑内结构,称之为振荡器。其中主导作用的称 为起搏器或起搏点。振荡器通过特定的感受器和感觉传入通路,接受环境授时因子的信 息影响,以调整自身的振荡节律,使其与环境节律同步;同时,它发出振荡信号(周期性变 化的神经信号或体液因素信号),以信息去影响其他各生理功能系统,使他们活动也按一定的节律进行。

“血头行走穴道论”正是生物钟在任督流注的反映,这是有待进一步深入研究的课题。

- 关于“遇时遇穴若伤损,一七不治命要休”

“遇时遇穴若伤损,一七不治命要休”,指受到技击拳棍在相应的时辰,击伤身体的该时 的穴位,如子时心窝穴,丑时泉井穴等,七日治疗不当可致死亡。前已述及十二时辰十二穴 道的解剖位置。这些穴位多为重要脏器、器官的部位。古代技击多以拳、棍、剑为武器,或用 拳脚,所致损伤除刀剑之外,多为闭合性损伤。这种损伤,一是挫伤,局部组织及相应内脏受 直接暴力挫伤,导致血管破裂、内出血;二是振荡伤,冲击力导致内脏震荡裂伤,导致内脏出 血。这两种损伤的出血往往是广泛的渗出,因此,如不及时治疗或治疗不当,可因慢性出血 而慢慢的衰竭——出血性休克乃至死亡。这种情况,在当时的医疗条件下,是完全可以出现 的。但现代的医疗条件,则需早期诊断,通过结合各种检验,影像学如CT.MRI诊断,早期 鉴别有否内脏损伤,及时治疗,则可挽救性命。

中国武术自唐宋之后,少林寺武术以自成派系。其主要的著作是明嘉靖二十二年(1543 年)俞大猷的《剑经》。愈大猷是著名军事家、武术家,尤擅长棍法。他曾带少林寺僧从军,后 将《剑经》传与宗擎,普从二少林寺僧。二僧回寺后,广传众僧。因而后世少林寺武术以棍法 著名而称“少林棍”。到明万历四十四年(1616年)程冲斗著《阐宗》,集历代武术“杨家枪,太 祖长拳、绵张短打、孙家阴手棍、少林兼枪带棒,乃五家正宗”,该书奠定了少林武术的基础。 《阐宗》一书不仅成为少林寺僧习武览本,民间也广为流传。因此,明、清民间少林武术风行 全国。随着武术的推广,跌打损伤也相应时有发生。随着《跌损妙方》一书的刊印和流传,该 书也成为少林武术家在治疗武打伤损中的“秘籍”。在本书后编中即可看到冠以“少林寺''的 伤科方书,其学术渊源及经验方药无不是出自《跌损妙方》一书者。

全身跌打丹

当归、川夸、白芍、陈皮、茯苓、半夏、山药、泽泻、羌活、独活、荆芥、防风、细辛、白芷、青皮、枳壳、山楂、神曲、槟榔、大黄、黄柏、小茴、大茴、西香、木香、麝香、元胡、木瓜、甜瓜皮、 干姜、杜仲、续断、骨碎补、虎骨、猴骨、乳香、没药、参三七、甘草、自然铜、乌药、川乌、草乌、 血竭、地鳖虫、原砂、琥珀、穿山甲、花粉、茵仁、车前子、木通、狗脊、菖蒲、南藤原注⑴:即风 藤,亦名丁公滕、儿茶、秦充、红花、五爪龙原注:即乌哉莓,谷名五叶藤、寻骨风⑵、赤芍,以上各等分 为末。

全身跌打方

当归、虎骨、猴骨、参三七、白芷、乌药、山羊血、桃仁、木香、母丁香、茜草以上一两,乳香、 没药以上八钱,赤芍、血竭、牛膝、菖蒲、木通、五加皮、小茴、杞子、元参、五灵脂、南蛇、薄荷、寻 骨风以上五钱,川芍、泽泻、肉桂、桂皮、蒿本、蔓荆子、麝香以上三钱,荆芥、羌活、升麻、枳壳、花 粉、杜仲、木瓜、细辛、槟榔、桂枝、儿茶、厚朴、破故纸、三棱、自然铜、草乌以上二钱,地鳖虫四十 九个,其为末,酒对服。原注:南蛇即靖蛇,生岭南。

全身酒药方

当归、木瓜、虎骨、杜仲、菟丝子、破故纸、杞子、牛膝以上一两,乳香、没药以上八钱,白芍、山 药、丹皮、麦冬、桂枝、知母、元胡、川尊、紫荆皮、丁香、威灵仙以上五钱,甜瓜皮、陈皮、儿茶、独 活、参三七、乌药以上三钱,朱砂、西香各二钱,地鳖虫五个,血竭七钱,其为末,放瓶内,入好酒十斤, 煮三炷香13)窖〔4)七日,每服一杯。

佛手散

当归、生地、川夸、白芍、荆芥、防风、钩藤、大茴、木瓜、五加皮、白芷、紫荆皮、羌活、槟榔、 杜仲、故纸、五灵脂、威灵仙、乳香、没药、乌药、自然铜、牛膝、南星,共为散,用好酒一缸,绢袋 盛浸三、五日,随量3)饮,不拘时,七日见功。

大宝红药

琥珀、血竭各四钱,金粉一钱,砾砂五钱共为末,每服八分。

五虎红药神仙丹

猴骨、儿胎⑵面包火帽、鹿胎、血竭、琥珀各五钱、人参一钱、自然铜三钱,共为末,损伤十 分〔3),服此药八分,神效。

回生再造饮接骨药也,如骨击断勿轻服。

五铢钱⑴五文,火煨七次,木香、自然铜各-钱,麝香-分,共为细末,每服-钱,无灰酒⑹送 下,先嚼丁香一粒,方进此药。伤在上饭后服,伤在下饭前服。

返魂夺葡丹牙关紧闭,不省人事,撬开灌入。

银丝草一两。原注:即山橄叶,长白毛者佳。小鸡一只,过一月者,不去毛。二味共捣烂如泥,热酒冲 和,布滤过,调猴骨末二钱,服过,再用“棱莪散”一剂。

蔽莪散

三棱、莪术、赤芍、黄柏各一两,大茴、元胡、槟榔、紫苏、陈皮各八钱,青皮、羌活、腹皮各 五钱,荆芥、桔梗、半夏、黄连各二钱,芒硝、大黄、防风、柴胡各一钱,千里马二只原注:即草鞋。

姜三片、葱一根、童便、水各半煎,空心热服,随症加减。

若手足伤断〔少,徐徐推正〔1。),灯芯火纸卷令厚实,杉木皮紧扎自愈。

生续命丹治筋骨断折,疼痛不止。

川乌、草乌、自然铜各二两,地龙、乌药、青皮、禹余粮醋淬,各四钱,共为细末,每用二钱。

再生活痛散

大黄、红花各五钱,当归、柴胡各二钱,花粉、穿山甲各一钱,桃仁五十粒,甘草八分,水、酒各半血流于胁下,及疼 痛不可忍"。

煎,空心热服。

神兹授骨奇方

当归、白芷、草乌各三钱,生用为末,先酒调服二钱,一觉麻,揣正骨断处,糯米粥牡蛎粉调 涂患处⑵。乳香、没药、当归、白芷、川椒各五钱,自然铜二钱⑶共研细末。黄蜡二两溶化⑷, 入前末〔5),搅匀作丸,酒服数次。

授骨方

自然铜五钱,当归、川夸、羌活、独活、虎骨、五灵脂、乳香、没药、杜仲、木瓜、茯苓、英实、 枣仁⑺,杏仁、川乌、白蜡、茵仁、细辛、神曲、牙皂®,乌药嵌砂、西香、木香、灶鸡原注:即灶 马,俗名灶蟀,地骨皮、地鳖虫、甘草各三钱,红蚯蚓、抱鸡⑴各三只,大皂,推车子各一钱,即蝶螂, 共为细末,每服一钱,酒下。

七将擒奴方

地鳖虫、银砾a幻、朱砂、银粉、骨碎补、接骨虫质、白蜡各八分,共为细末。

滋荣戏解散 治气血虚,受风寒。

当归、川萼、白芷、元胡索、没药、川乌、自然铜、石莲肉。

活血通经止痛散治血冲心,气紧急。

三棱、莪术、黄柏、黄连、青皮、赤芍、紫苏、香附、柴胡、乳香、红花、苏木、菖蒲、千里马。

畦血不方

当归、茯苓、荧实各一两五钱,肉桂、枣仁、白术、白芍、泽泻、陈皮、远志、柴胡各-两,山药二 两,砂仁、熟附E各五钱,共为细末,酒服。

初起方

归尾、川粤、白芍、香附、丁香、木香、红花、苏木、桂枝、白芷、甜瓜皮、桑白皮、牛膝、独活、 茵仁、青皮、枣肉、菟丝子、枸杞子、西香、血竭、甘草等分,童便引,水煎服。

敷药方

秦充、川椒、葱叶各-两、肉桂、鸡心瓣3)五钱,生姜二钱,共研烂,砂糖调敷,立效。

洗药

半夏、川乌、草乌、乳香、没药、骨碎补各一两,白及、白芷、黄柏、七厘散⑺、寻骨风、蛇 退®、千年健⑴陈石灰各五钱,用烧酒煎洗。

末药方

狗脊、骨碎补、苏木各一两,千年健、过江龙、青木香、寻骨风、槟榔、红花、三棱、莪术、 漆渣各五钱,枳壳八钱,乌药二两,参三七、花蕊石各二钱,马钱子廿个、桃仁十四粒,共为末。胁下加 柴胡、胆草、青皮、细辛、牙皂、桔梗;脚上加半夏;手上加桂枝;腰加杜仲、破故纸;未过四十 者〔⑵,加乳香、没药、骨碎补、乌药、羌活、防风、槟榔、红枣仁;上四十者匚⑶;加熟地、白芍、茯苓、甘草、泽泻、山药、枣皮、远志、黄芷。

当门吹易丹

麝香、冰片、金粉、银粉、砾砂、明矶、牙皂、细辛、枪硝〔3)各三钱,金箔、银箔各二两,金不换 叶一两。

共为细末,每吹八分,此药入鼻,如不转气⑷,将红药⑸与服,用手在眼角上⑹一揉, 片时自转。原注:金不换即参三七。

妇人跌损方

当归、川萼、生地、白芍、益母草、红花、杜仲、白术、牛膝、羌活、独活、黄苓、黄芷、香附、乌 药、茯苓、续断、虎骨、南生、胡水沙〔8)各等分,用酒煎服。

本节介绍治疗跌打损伤、骨折等症导致气血紊乱而引起全身性证候的方药。首列分为 上、中、下三部损伤治法,再列治疗全身气血紊乱产生各种证候的丹、散、酒,后列急救、接骨, 以及因跌损后外感,二便不通,瘀血攻心,吐血,后期并发痹痛和妇人跌损的方药疗法。这种 疗法观点,是在整体观指导下,进行辨证论治的观点。从注释可了解到,所介绍的方剂,不少 是前人的经验经历代沿用形成了传统的药方;一些虽然是经验单方,但都是在气血学说指导 下,严格依据配方原则配备的。这些都说明其疗法的理论性和实用价值。

这些方剂用药,绝大部分至今还是临床常用者。当然,其中一些名贵或奇缺的药,如金 银类药物,并不是非用不可,至少现代临床已很少应用,而同样可以用相类似作用的药物以 代替之。

浏览1,652次